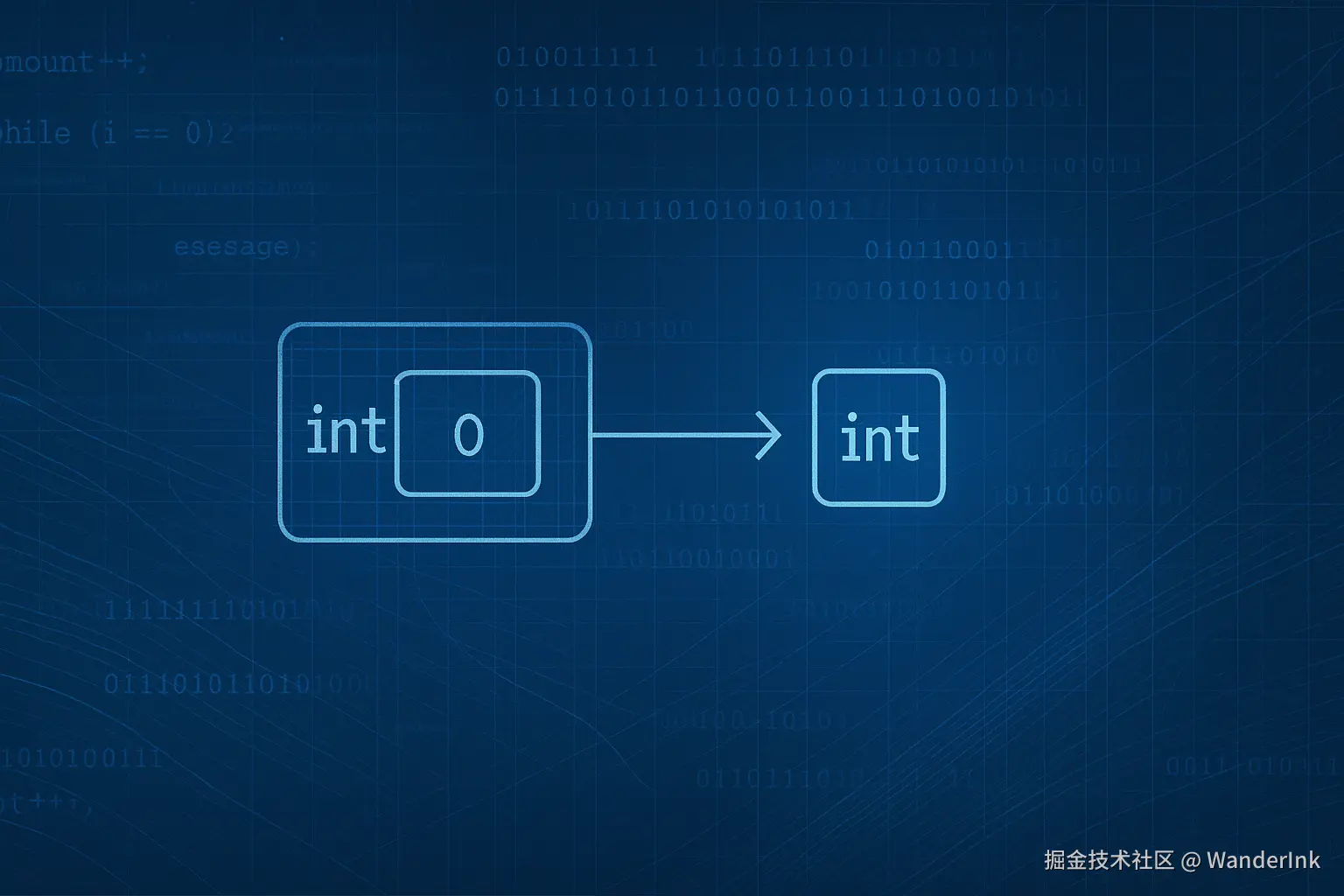

结论先抛出来:在 Java 里,基本类型参数总是"值传递",也就是说把原始值的拷贝给方法,你在子方法里改动那份拷贝,外层根本看不到;而把索引包装在 int[] 里,本质上是传了个可变对象引用,各层递归共同操作这张"共享定位图",才能让指针随着解析一路推进到终点。不信?一不小心就死循环,或者乱读、漏读都说不定。

当我们写那段经典的字符串解码递归

arduino

private String decode(String s, int[] idx) {

// idx[0] 每一步都在变,子层递归里 idx[0]++ 外层也跟着"长"。

...

}就像给所有递归层都挂了一块操作面板------指针 idx[0] 放在面板中央,谁改它一口气全网同步。相反,如果签名改成

arduino

private String decode(String s, int idx) { ... }每一次递归仅仅拿到 idx 的一个「快照」,你无论在子方法里把 idx 走到多远,回到上层还是旧值,加不上子层解析的进度,最后肯定是字符串没读完、指针卡在老地方副本......报错、死循环,乐意当大胖蛀虫?

打个生活中的比喻:想象你和好友一起画长长的蛇,起点在 0,终点未知。你用纸条 互相传递当前位置(int idx),每传一次对方拿到的还是纸条里原先的数字,哪怕你在纸上写了新数字,自己手里那份还是旧的;但如果你们共同用一块白板 (int[] idx),谁在上面写"前进一格",大家立刻都能看到下一步要在画布哪里接着画。白板就是那个可以被多次修改、所有人都看见的"共享指针"。

除了参数传递机制,递归模板里用 int[] idx 还有个好处:简洁,不用为了"把子层进度带回来"专门搞返回值又解结构;只要在数组里改一把,递归结束自动沿着同一条时间线继续往后读。这种设计既保持了代码的清爽,又让逻辑一目了然。

小结一下:

想让方法之间共享可变指针,就别傻乎乎地拷贝一个 int;记住 Java 的「值传递」原则,把指针装进长度为 1 的数组或其它可变容器,才能让递归各层合股干活,一条不漏地把字符串给解码完。下次再写解码、换括号树的情境,一上手就秒懂这招,bug 自会乖乖退散~😊