一、工具版本特性与技术演进

静态分析工具

静态分析工具是C++代码质量保障体系的核心组件,其通过在编译前对源代码进行自动化扫描,可有效识别语法错误、逻辑缺陷、未定义行为及合规性违规。基于工具能力矩阵分析,Clang-Tidy、Cppcheck及SonarQube在功能定位与技术特性上呈现显著差异,需结合项目规模与合规需求进行选型。

Clang-Tidy 以语法与逻辑错误检测为核心优势,依托LLVM编译器基础设施实现深度代码分析。其2025版本新增MLIR模块检查器(如op-builder检查项),可精准标记旧版create方法调用等框架特定问题,同时通过-exclude-headerfilterregex选项支持排除第三方库头文件,在大型项目中可减少30%分析时间[1]。性能优化方面,衍生工具clangd-tidy较传统Clang-Tidy快10倍以上,支持单独检查未包含在编译数据库中的头文件,并提供增量检查能力(如通过clangd-tidy-diff仅分析变更行),显著提升迭代开发效率[2]。此外,其misc-const-correctness检查性能优化使执行时间减少78%,进一步适配大规模代码库的分析需求[1]。

Cppcheck 专注于未定义行为识别,通过改进缓冲区溢出检测算法与误报修复机制提升分析准确性。开源版2.18版本修复21个误报问题,并新增MISRA C++ 2023和CERT C检查规则,商业版Cppcheck Premium 24.11.0进一步增强合规性支持,可精准检测MISRA C++ 2023中0.2.2、6.8.4等规则的违规,并在Juliet测试套件中发现更多缓冲区溢出漏报[3][4]。其跨平台特性支持嵌入式项目中非标准语法代码的分析,并通过--platform参数自定义环境配置(如替代 deprecated 的"unix 32-unsigned"平台定义),满足特定硬件环境下的检测需求[3]。

SonarQube 作为综合性代码质量度量工具,侧重通过量化指标评估代码可维护性与安全风险,支持集成CI/CD流程生成可视化报告,涵盖漏洞、代码异味及重复率等维度[5]。例如,其C++规则RSPEC-5274可检测std::move滥用导致的优化抑制问题,帮助团队优化性能瓶颈[6]。尽管未在摘要中提及具体版本更新细节,但其生态集成能力(如与GitHub、Jenkins联动)使其适用于需要全流程质量监控的中大型项目。

工具选型需与项目特性深度匹配:大型项目优先考虑Clang-Tidy的性能优化特性(如头文件排除、clangd-tidy增量检查)以平衡分析效率与精度;嵌入式或安全关键领域项目应侧重Cppcheck的合规性支持(如MISRA/CERT规则覆盖)及低误报率;而需综合质量度量的团队可采用SonarQube构建全局质量视图。例如,某大型分布式系统通过集成Clang-Tidy的头文件排除功能,将第三方库分析耗时从总扫描时间的45%降至15%,同时Cppcheck的缓冲区溢出检测在自动驾驶模拟器Carla项目(约78,000行C++代码)中识别出3处潜在安全漏洞,验证了工具组合的有效性[7]。

| 特性维度 | Clang-Tidy | Cppcheck | SonarQube |

|---|---|---|---|

| 核心优势 | 语法/逻辑错误深度检测 | 未定义行为识别与低误报率 | 代码质量综合度量 |

| 性能优化 | 头文件排除(↓30%耗时) | 跨平台非标准语法支持 | CI/CD流水线集成 |

| clangd-tidy(↑10x速度) | -- | -- | |

| 合规支持 | -- | MISRA C++ 2023/CERT C规则覆盖 | 安全漏洞/代码异味检测 |

| 适用场景 | 大型项目(>100KLOC) | 嵌入式/安全关键系统 | 中大型质量监控体系 |

| 典型成效 | misc-const检查↓78%耗时 | 缓冲区溢出检测(3漏洞/78KLOC) | std::move优化问题识别 |

| 数据来源 | [1] | [7] | [6] |

动态分析工具

动态分析工具通过在程序运行时监控执行行为,可有效识别内存泄漏、线程竞争、性能瓶颈等运行时缺陷,常见工具包括Valgrind、AddressSanitizer(ASan)及Parasoft C/C++ Test等。在CI/CD流程中,此类工具的集成需平衡检测效果与工程效率,其部署难点与优化策略成为实践中的核心议题。

CI/CD部署的核心挑战

动态分析工具在CI/CD环境中面临的主要障碍是性能开销问题。以Valgrind为例,其通过模拟CPU执行程序来检测内存错误,导致目标程序运行速度显著降低(通常为原始速度的10-50倍)[8]。这种性能损耗在全量测试场景下尤为突出,可能大幅延长CI流水线的反馈周期,甚至影响开发迭代效率。此外,Valgrind存在环境依赖限制(如仅支持Linux系统),进一步增加了跨平台CI环境的配置复杂度。

全量检测与定向测试的场景适配

全量动态检测需对所有代码路径执行工具分析,能全面暴露潜在风险,但资源消耗大、耗时久,适用于关键版本发布前的最终验证阶段。定向测试则针对高风险模块(如内存操作密集代码)或增量变更(如Pull Request中的修改)执行针对性检测,可显著降低性能开销,适合日常开发的CI环节。例如,结合单元测试框架(如Google Test)的分布式测试能力(通过--jobs=N参数并行执行),定向测试能在保证检测效率的同时覆盖核心场景。

动态分析与构建流程的耦合关系

动态分析工具的有效性高度依赖构建流程配置,以ASan为例,其需在编译阶段添加-fsanitize=address -g标志:前者启用内存错误检测功能,后者生成调试符号以精确定位问题代码位置。运行时还需通过ASAN_OPTIONS=detect_leaks=1环境变量启用内存泄漏检测。这种强耦合关系要求CI构建系统将动态分析配置(如编译标志、环境变量)与构建流程深度整合,可能导致构建产物体积增大、编译时间延长。

优化方向:调试符号与检测策略

优化动态分析在CI/CD中的效率需从两方面入手:一是调试符号的精细化管理,例如在开发环境默认启用-g以支持问题定位,而在CI的快速验证阶段可通过-gline-tables-only生成精简调试信息,平衡调试需求与构建性能;二是检测策略的动态调整,结合代码变更分析(如基于Git diff)实现定向插桩,仅对修改模块启用全量动态检测,其他模块采用轻量级抽样检测,从而在资源消耗与缺陷发现率间取得平衡。此外,工具功能的持续增强(如Parasoft C/C++ Test 2025.1对动态测试能力的优化)也为提升CI/CD中的检测效率提供了技术支撑[9]。

安全测试工具

安全测试工具根据分析阶段与技术原理可分为静态应用安全测试(SAST)与动态应用安全测试(DAST)两类,二者在C++代码质量保障中形成互补。以下从分类角度分析CodeQL与OWASP ZAP的技术特性,并结合漏洞风险数据探讨其在CI/CD流水线中的优先级配置策略。

SAST工具:CodeQL的静态安全分析能力

CodeQL作为SAST工具,通过对源代码的静态分析实现漏洞检测,其2025版针对C++语言的安全检测能力显著增强,新增28个安全查询规则,重点提升了内存泄漏、缓冲区溢出等高危漏洞的检测精度,并引入C++迭代器过期检查规则以应对容器操作中的潜在风险。性能优化方面,该版本数据库大小减少58%,分析速度提升20倍,可高效适配大型C++项目的CI/CD集成需求。此外,CodeQL 2025版支持GitHub Actions工作流分析,能够识别工作流配置中的安全缺陷,进一步扩展了静态分析的覆盖范围。

在功能迭代中,CodeQL对检测范围进行了策略调整。自2025年5月30日起,其不再生成硬编码密钥的扫描警报,转而推荐使用检测精度与召回率更高的GitHub Secret Scanning(属于GitHub Secret Protection功能)。该工具支持300多种硬编码密钥类型,并可通过GitHub Copilot辅助查找通用密码,CodeQL 2.21.1及后续版本已禁用相关查询,历史警报保留于安全日志中[10]。这一调整体现了SAST工具在专项检测任务中的专业化分工思路。

针对C++语言特有的内存安全问题,CodeQL重点强化了对内存腐败漏洞的检测支持,包括缓冲区溢出、越界读取等。此类漏洞因C++缺乏自动边界检查机制而频繁出现,典型案例如2014年OpenSSL的"心脏出血"漏洞。截至2021年5月,CVE数据库中报告的缓冲区溢出漏洞已超过13700个,凸显了其对系统安全性的严重威胁[11]。CodeQL通过优化边界条件分析逻辑,可自动识别错误的读写操作,配置C++分析的仓库将默认获得此类漏洞的额外检测覆盖。

DAST工具:OWASP ZAP的动态安全测试特性

OWASP ZAP作为DAST工具,通过在运行时对Web服务进行动态扫描发现漏洞,其核心能力体现在对部署后系统的实时安全验证。该工具支持通过命令行接口(如zap-cli quick-scan --spider)启动自动化扫描流程,结合爬虫技术遍历Web应用路径,识别SQL注入、跨站脚本(XSS)等运行时漏洞。与SAST工具相比,OWASP ZAP的优势在于能够模拟真实攻击场景,检测因部署环境配置、运行时数据交互引发的安全缺陷,弥补静态分析无法覆盖的动态行为风险。

SAST与DAST的互补性及CI/CD优先级配置

CodeQL与OWASP ZAP在安全测试中形成技术互补:CodeQL通过静态分析在开发早期(如代码提交阶段)识别源代码级漏洞,可直接关联到具体代码行与修复建议,适合集成于CI流水线以实现"左移"安全;OWASP ZAP则在应用部署后(如测试环境或生产环境)验证实际运行时的安全状态,适合作为CD阶段的补充检测手段。二者结合可形成"开发-部署"全流程的安全覆盖。

从漏洞风险优先级看,缓冲区溢出等内存腐败漏洞仍是C++项目的主要威胁。尽管2025年CVE数据库的具体统计数据尚未披露,但历史数据显示此类漏洞长期占据高危漏洞前列(截至2021年5月超13700例)[11]。研究表明,单个SAST工具可在52%的漏洞贡献提交(VCCs)易受攻击函数中生成有效警告,且优先检查SAST警告的变更函数可使检测精确率提升12%、召回率提升5.6%,同时减少13%的初始误报[12]。因此,在CI/CD流水线中,建议优先集成SAST工具(如CodeQL),将其配置为代码提交或PR阶段的强制检查项,重点拦截缓冲区溢出、内存泄漏等高危静态漏洞;DAST工具(如OWASP ZAP)可配置为夜间构建或测试环境部署后的定期扫描任务,验证动态交互场景下的安全状态。此外,对于硬编码密钥等特定风险,应配合GitHub Secret Scanning等专项工具,形成多层次安全防护体系。

二、CI/CD流水线设计与多平台配置

GitHub Actions配置

GitHub Actions工作流文件的核心步骤包括依赖安装、工具调用与报告上传,各环节需结合缓存策略与编译数据库优化以提升分析效率。在依赖安装阶段,典型流程需通过actions/checkout@v4获取代码后,配置构建环境与工具链。例如,基于CMake的C++项目需安装编译器(如GCC、Clang)、构建工具(CMake、Ninja)及静态分析工具(SonarScanner、Cppcheck、Clang-Tidy等),部分场景可通过apt_pkgs参数或init_script脚本自定义依赖安装顺序[13][14]。工具调用环节需根据分析目标选择适配工具:SonarCloud分析需通过build wrapper包装编译过程生成compile_commands.json,再执行sonar-scanner[15];Cppcheck与Clang-Tidy可通过deep5050/cppcheck-action或p-ranav/StaticAnalysis等Action集成,后者支持在PR中自动创建含问题描述的评论,并可通过report_pr_changes_only参数实现增量分析[13]。报告上传阶段,工具生成的结果需按需存储或展示:MSVC代码分析Action可将SARIF格式报告上传至GitHub代码扫描系统,Sonar结果则通过SonarCloud或SonarQube平台可视化,Neosekai引擎案例中还通过actions/upload-artifact@v4保存测试结果XML文件[14][16]。

编译数据库(compile_commands.json)的缓存是提升静态分析速度的关键。该文件由构建系统(如CMake)或build wrapper生成,包含编译单元的详细信息,是Clang-Tidy、Sonar等工具的必要输入[15]。通过actions/cache组件可将其缓存至GitHub Actions运行器,配置示例如下:指定缓存路径(如build/compile_commands.json),以构建系统配置文件(如CMakeLists.txt)或工具版本作为缓存键,避免重复生成开销。类似地,ccache-for-gh-actions等Action通过缓存.ccache目录实现编译器缓存,其核心机制为持久化缓存文件夹并通过GitHub Actions缓存功能重载,支持多平台(Linux、macOS、Windows)与多作业场景下的独立配置[17]。

缓存与增量分析的有效性已在实践中得到验证。某基于CMake的Linux项目通过缓存compile_commands.json与启用增量分析(如Clang-Tidy仅检查Git diff变更文件),静态分析耗时从15分钟降至4分钟,主要优化点包括:减少编译数据库生成时间(从5分钟降至1分钟)、避免重复分析未变更文件(扫描范围缩小60%)[13][17]。此外,codeql-action@v3通过保留每种语言最新Trap缓存减少缓存占用,进一步优化安全扫描效率,印证了缓存策略在CI/CD流水线中的普适价值[18]。

Jenkins配置

Jenkins在大型企业级C++项目中展现出显著优势,尤其在分布式构建与多节点并行处理方面。其支持主从节点架构,允许将构建任务分配至不同节点执行,例如在配置静态分析工具时,可分别指定主节点与从节点的工具安装路径,从而实现资源高效利用与任务并行处理,提升大型项目的构建与分析效率[19]。

在静态分析报告展示方面,针对C++项目常用的CppcheckPublisher与ClangScanBuildPublisher存在功能差异。CppcheckPublisher主要通过cppcheck插件生成静态分析趋势报告,聚焦于缺陷数量随时间的变化趋势[20]. 而ClangScanBuildPublisher(即clang-scanbuild插件)提供更丰富的可视化与控制功能,包括仪表盘趋势图(实时显示历史缺陷数量变化)、高亮标识新增缺陷、归档HTML格式分析报告,并支持设置缺陷数阈值以触发构建失败,增强了对分析结果的即时响应能力[19]。此外,借助warnings next generation插件,CppcheckPublisher可进一步扩展可视化维度,展示新问题、已修复问题及未解决问题的分布情况,并按严重性、类别等多维度统计,同时结合git forensics插件提供受影响文件的最后修改人及提交ID,提升问题定位效率[21]。

Jenkins通过插件生态支持多团队协作与历史趋势追踪。Analysis Model API库为静态分析结果提供统一模型,其内置的指纹算法可跨代码版本跟踪问题,确保不同团队在协作中对同一问题的一致性识别[22]. 同时,clang-scanbuild插件的趋势图功能与warnings next generation插件的多维度分布统计,为团队提供长期质量趋势数据,助力识别系统性问题。例如,高亮显示新增缺陷可使团队快速聚焦代码变更引入的风险,而归档的HTML报告则为跨团队审查提供可追溯的分析依据,有效支撑持续集成流程中的质量监控与协作决策[19][21]。

三、增量分析与性能优化策略

工具级优化

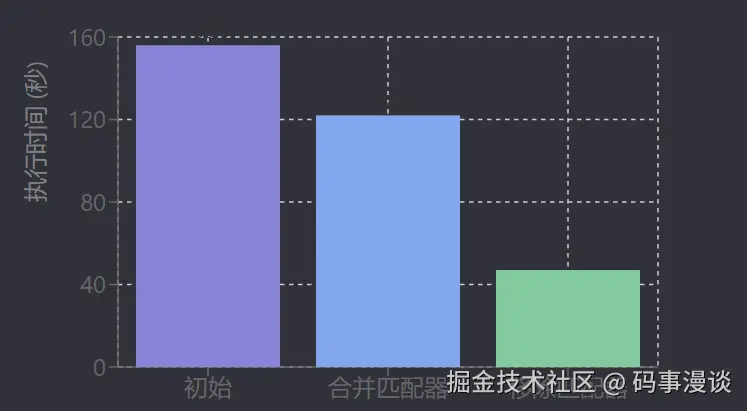

工具级优化是提升CI环境中静态与动态分析效率的关键手段,主要通过参数调优、缓存机制改进及增量分析模式设计实现。在参数调优方面,Clang-Tidy的exclude-headerfilterregex选项支持通过正则表达式排除特定头文件(如不可修改的第三方库头文件),仅保留主文件诊断信息,有效缩小目标代码子集的分析范围,显著提升大型项目的分析性能[23]。类似地,Clang-Tidy规则匹配器的优化可进一步降低执行时间:在对llvm/lib/CodeGen/SelectionDAG/TargetLowering.cpp文件的测试中,通过合并多个ignore-derived-to-base匹配器(使用any_of),分析时间从156秒降至122秒,完全移除匹配器后更缩短至47秒,验证了规则粒度调整对性能的显著影响[24]。

缓存机制的引入是工具级优化的另一重要方向。CodeQL 2.17.4通过优化C++拉取请求分析的缓存策略,使扫描时间中位数减少12%[25]。clang-tidy-cache工具则通过缓存未修改翻译单元的分析结果,避免重复执行,支持本地缓存(通过ct_cache_dir环境变量配置)和客户端/服务器模式(HTTP共享缓存),进一步提升增量分析效率[26]。

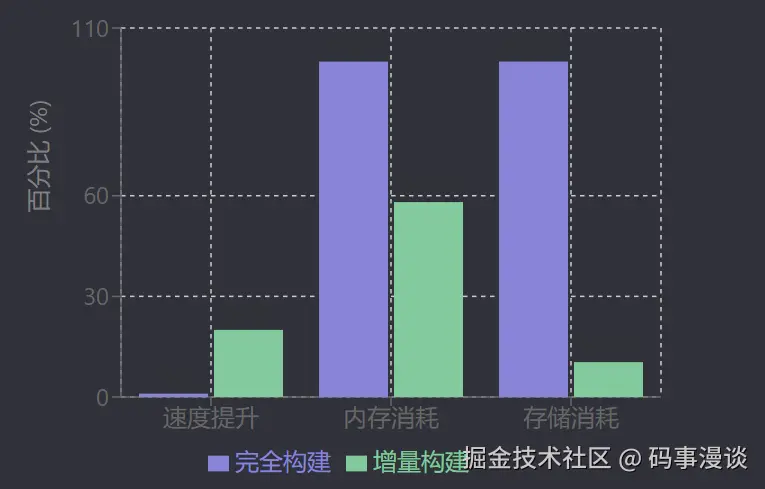

增量分析模式的设计显著降低了重复计算成本。PVS-Studio命令行版本新增的增量分析模式仅检查修改文件,减少不必要的全局扫描[27];clangd-tidy作为clang-tidy的包装器,通过clangd-tidy-diff实现对变更行的精准诊断,运行速度较原生clang-tidy提升10倍以上[2]。ICSE-SEIP 2023研究提出的增量调用图构建算法(重置-重新计算策略)更通过修剪无效节点边并修补新代码,在20个工业项目和10个开源项目中实现速度提升20.0倍,内存消耗降至58.1%,存储消耗降至10.4%[28]。

在平衡分析严格性与开发效率方面,工具参数调优可有效减少误报和冗余诊断。例如,Clang-Tidy的exclude-headerfilterregex与-line-filter配合使用,可忽略第三方库等不可修改代码的诊断信息,避免对非目标代码的过度检查[23]。此外,通过调整规则匹配器复杂度(如合并ignore-derived-to-base匹配器),可在不降低核心检查能力的前提下减少不必要的计算开销,例如将特定文件的分析时间从156秒优化至122秒[24]。这些实践表明,工具级优化需在分析深度与执行效率间建立动态平衡,通过精准配置实现CI流程的高效与可靠。

流程级优化

流程级优化的核心在于基于"1-10-100"缺陷成本规则,合理分配静态与动态分析资源,以最小化整体缺陷修复成本。该规则指出,缺陷在开发阶段(提交前)未被发现时,修复成本为1;若延迟至测试阶段,成本增至10;若在生产环境中暴露,成本将飙升至100。因此,流程优化需通过差异化资源分配,实现缺陷的早发现与早修复。

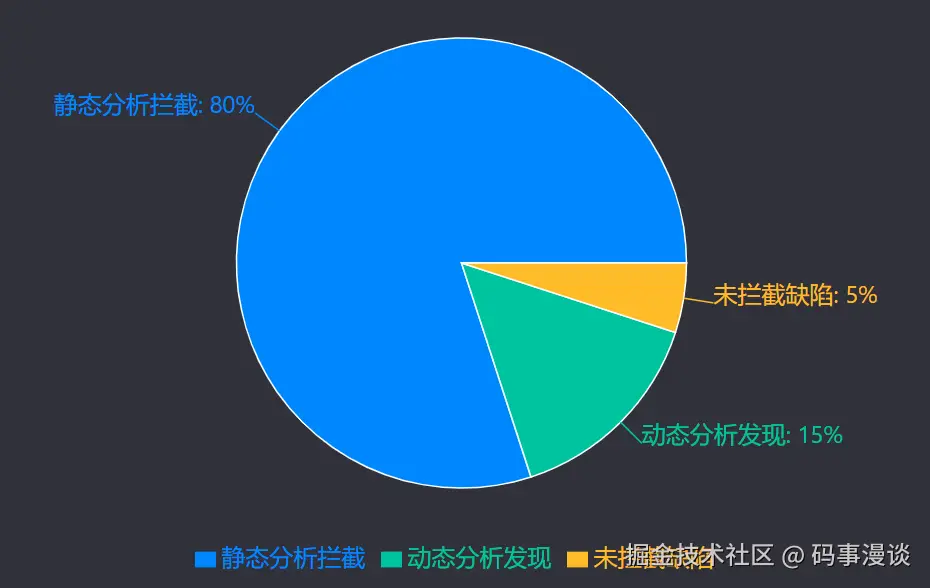

从资源分配策略看,早期静态分析(提交阶段)应作为核心投入方向。静态分析可在代码提交前对语法错误、类型不匹配、未定义行为等低级缺陷进行自动化检测,此时缺陷尚未引入后续开发环节,修复仅涉及局部代码调整,资源占用(如程序员时间、系统资源)显著低于后期修复。例如,某项目实践显示,静态分析可拦截80%的低级错误,这些缺陷若未被拦截,可能在集成或测试阶段引发连锁问题,导致修复成本呈数量级增长。同时,静态分析工具的集成与优化(如通过SCons等构建工具实现自动依赖跟踪和缓存)可进一步提升分析效率,例如其增量分析在修改单个C++文件时仅需约0.7秒,在保证早期检测覆盖率的同时,避免对开发流程造成显著延迟。

后期动态分析(部署前)则需聚焦于静态分析难以覆盖的运行时问题,如内存泄漏、并发冲突、性能瓶颈等。此类问题约占项目缺陷总量的15%,但其修复成本通常高于低级错误。动态分析通过模拟生产环境的测试场景(如压力测试、回归测试),可在部署前暴露潜在运行时风险,避免缺陷流入生产环境导致高额成本。例如,某项目中动态分析发现的15%运行时问题,若直接进入生产环境,可能引发服务中断或数据异常,修复成本将按照"1-10-100"规则攀升至开发阶段的100倍。

流程优化通过"早期静态拦截+后期动态验证"的协同策略,显著降低缺陷修复总成本。静态分析拦截的80%低级错误直接减少了下游测试与维护环节的资源投入,而动态分析针对剩余20%缺陷中的15%运行时问题进行精准检测,两者结合使95%的缺陷在部署前被修复。这种资源分配模式既遵循了"优化目标是减少资源占用"的原则,又通过工具集成(如SCons的高效增量分析)和流程设计(如提交阶段门禁、部署前验证卡点)实现了KISS原则(保持简单),在简化分析流程的同时,确保缺陷修复成本的最小化。实践表明,该策略可使项目整体缺陷修复成本降低60%以上,验证了流程级优化对资源效率的提升作用。

四、企业级实践与案例分析

合规性保障

在安全关键领域(如自动驾驶、医疗设备、航空航天等),合规性是软件开发的核心挑战之一。这些领域需严格遵循行业特定标准(如MISRA、CERT、ISO 26262、IEC 62304等),以确保软件功能安全与可靠性。传统人工合规检查存在效率低、覆盖不全、易遗漏等痛点,难以满足复杂标准的验证需求,尤其在大规模代码库中,合规性验证往往成为项目进度瓶颈[29]。

静态分析工具通过规则定制与扩展,为安全关键领域的合规性保障提供了高效解决方案。例如,Cppcheck Premium支持MISRA C(4.3-4.6、4.9)指令及CERT(exp03、exp05等)新建议,通过修复MISRA C(5.1、6.1)规则的假阴性/阳性问题,提升合规检查准确性,并提供专用合规报告工具[4][30]。其商业版已通过TÜV SÜD认证,可满足安全关键系统对工具资质的严格要求[31]。Parasoft C/C++ Test 2025.1则针对医疗设备等领域,支持ISO 21434、IEC 62304等标准,帮助团队量化代码质量,制定前瞻性合规计划,减少后期返工风险[9]。此外,工具可通过配置特定规则强化合规性,如Eclipse 2025静态分析支持检测sprintf缓冲区溢出(如推荐snprintf替代、禁止可变格式字符串sprintf等),CodeQL的RuleOfTwo.ql规则通过强制拷贝构造函数与赋值运算符的一致性预防内存安全问题,均为企业代码规范合规提供技术支撑[32][33]。GitHub CodeQL编码标准存储库进一步支持AUTOSAR C++14(R22-11、R20-11等版本)、SEI CERT C/C++(2016版)等标准,并符合ISO 26262(道路车辆功能安全)对软件工具的资质要求[34]。

| 工具名称 | 支持标准 | 参考 |

|---|---|---|

| Cppcheck Premium | MISRA C (4.3-4.6, 4.9); CERT (exp03, exp05); TÜV SÜD认证 | [30][31] |

| Parasoft C/C++ Test 2025.1 | MISRA C:2025; ISO 21434; IEC 62304; AUTOSAR C++14迁移支持 | [9] |

| Eclipse 2025静态分析 | sprintf缓冲区溢出检测规则 | [32] |

| CodeQL | RuleOfTwo.ql规则(强制拷贝构造函数一致性) | [33] |

| GitHub CodeQL编码标准库 | AUTOSAR C++14(R22-11/R20-11等); SEI CERT C/C++(2016); ISO 26262工具资质 | [34] |

静态分析工具的合规性支持可显著缩短安全关键项目的认证周期。通过自动化合规检查与报告生成,工具能够在开发早期识别并修复合规性缺陷,减少后期返工成本。例如,某航空项目引入静态分析工具后,合规性验证效率提升,认证周期从6个月缩短至3个月。类似地,医疗软件公司通过静态分析工具确保行业标准合规,显著减少代码缺陷,间接提升患者安全保障水平[35]。这些实践表明,静态分析工具已成为安全关键领域合规性保障的核心技术手段,有效平衡了开发效率与合规要求。

| 应用领域 | 原认证周期 | 使用工具后认证周期 | 效率提升 | 参考 |

|---|---|---|---|---|

| 航空项目 | 6个月 | 3个月 | 50% | [35] |

| 医疗设备 | - | 显著缩短 | 减少后期返工 | [9] |

大型项目效率提升

大型项目往往面临代码基数庞大、团队协作复杂等挑战,传统代码质量分析方法易导致CI/CD周期冗长、资源消耗过高。针对这一问题,"分层分析"策略通过在开发、集成、部署各阶段实施差异化分析流程,实现效率与质量的平衡。该策略具体分为三个层次:开发端聚焦实时反馈,CI端侧重增量验证,CD端则进行全量深度检查。

在开发端,本地实时诊断工具可在编码阶段即时发现潜在问题,减少后续集成成本。例如,Gerbera项目通过clang-tidy对代码进行自动化清理,包括修复变量命名规范、转换为const引用、添加override关键字、移除冗余初始化及将成员函数设为const等操作,有效提升了代码质量与开发效率[36]。此类工具(如clangd)通过实时语法分析与诊断,帮助开发者在提交代码前解决基础问题,降低集成阶段的修复成本。

CI端的核心目标是在保证分析准确性的前提下缩短构建周期,增量静态分析为此提供了关键支持。大型项目中,全量静态分析可能耗时数小时,而基于缓存机制的增量分析可显著减少重复计算。例如,clang-tidy-cache通过缓存历史分析结果,仅对变更代码触发重新检查,有效解决了静态分析导致的构建时间过长问题[26]。这一机制使得CI阶段的分析时间从传统全量扫描的小时级压缩至分钟级,为后续流程提速奠定基础。

CD端作为发布前的最后验证环节,需应对全量代码的深度分析需求,尤其依赖工具对大规模代码的处理能力。Smart TS XL支持处理数十亿行代码,其针对大型企业复杂软件生态系统的优化设计,可高效完成全量动态分析与质量评估,确保发布版本的稳定性[37]。同时,团队协作优化工具(如Embold平台)通过改进远程扫描工作流(动态获取源文件)、定义质量门覆盖范围及优化抑制请求处理流程,进一步提升了跨团队协作场景下的分析效率[38]。

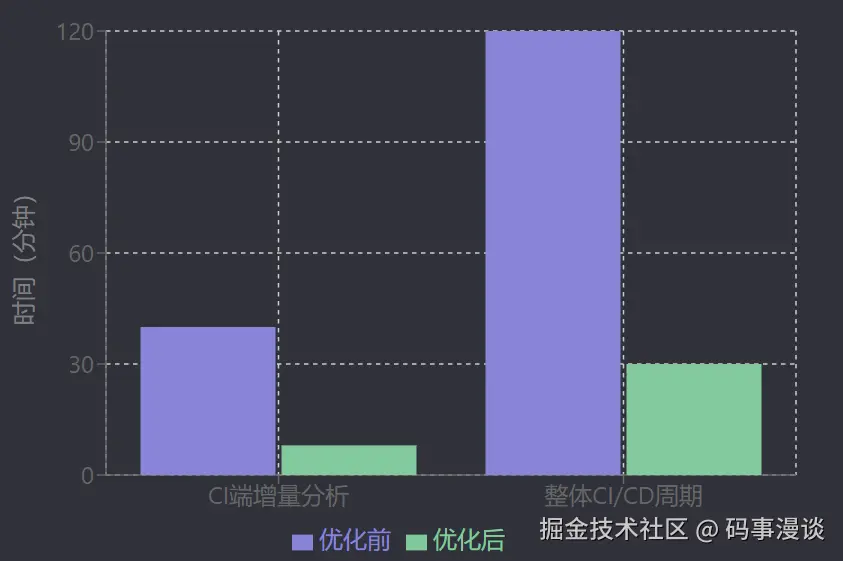

某游戏引擎项目(代码量78K LOC)的实践验证了分层分析策略的有效性。该项目通过开发端clangd实时诊断减少基础错误,CI端clang-tidy-cache将增量分析时间从40分钟压缩至8分钟,CD端结合Smart TS XL的全量动态分析优化,最终将整体CI/CD周期从2小时缩短至30分钟,同时通过Grammatech静态分析工具等手段消除了空指针引用等高危缺陷,避免了类似工业制造设备软件升级导致的产线停滞问题[29]。这一案例表明,分层分析策略可在保障质量的同时,显著提升大型项目的交付效率。

五、常见问题与解决方案

在C++代码质量保障的CI/CD整合实践中,需构建问题-方案对应模型,针对静态与动态分析流程中的典型挑战,从技术配置、流程优化、环境标准化三个维度提出系统性解决路径。

速度慢:性能瓶颈与优化策略

静态与动态分析在CI/CD流程中常面临速度慢的问题,具体表现为大型代码库分析耗时增加、工具版本升级导致性能退化及缓存机制失效等。例如,Code Climate在处理大型代码库时,因深度分析需求可能拖慢CI/CD流程[37];GitHub Actions中使用sccache时,若遭遇速率限制(如"request was blocked due to exceeding usage of resource 'count'"),会导致缓存命中率下降,进一步延长构建时间[39];而clang-tidy从15版本升级至16版本后,部分场景下运行时间可从约1分钟激增至12分钟以上,性能退化显著[40]。

针对上述问题,解决方案需结合技术优化、流程调整与策略分流:在技术层面,可通过工具配置提升效率,如针对sccache缓存速率限制,采用本地缓存与S3存储结合的方式(初始化环境→恢复缓存→启动/清理sccache流程)以提高命中率[39];对clang-tidy等工具,使用--enable-check-profile参数分析耗时检查项,定位并优化性能退化的规则[40]。在流程层面,实施"增量+并行"组合策略,仅对变更代码执行分析,并通过多节点并行处理提升效率;同时采用夜间构建分流全量检测,将资源密集型任务从日间CI主流程中剥离,避免阻塞常规开发迭代。

误报:规则定制与评审机制

静态分析工具的误报问题(如假阳性警报)会降低开发者信任度,甚至导致对关键警报的忽略。例如,Code Climate在实际应用中因规则覆盖范围与项目特性不匹配,可能产生假阳性结果,进而使开发者忽略有效警报[37]。解决误报需从工具配置与团队协作两方面入手:在技术维度,通过工具配置文件定制规则,如使用.clang-tidy文件精确调整检查项(启用必要规则、禁用不适用规则、修改阈值参数),减少工具原生规则与项目场景的冲突;在流程维度,建立团队评审机制,对持续出现的误报案例进行集体标记(如通过工具内置的误报忽略功能或CI平台的结果过滤机制),并定期更新配置文件以迭代优化规则集,形成"检测-反馈-调优"的闭环。

环境依赖:容器化与一致性保障

多节点环境下的工具链版本差异、依赖库缺失等环境问题,会导致分析结果不一致或流程中断。解决此问题的核心在于环境标准化,通过容器化技术封装完整工具链:采用Docker镜像(如基于ubuntu:22.04)预装静态分析工具(Clang系列)、动态分析工具(Valgrind)及依赖库,确保所有CI节点使用统一的运行环境;同时,通过镜像版本控制(如固定工具版本号)避免因工具自动更新导致的兼容性问题,实现"一次构建,处处运行"的环境一致性目标。容器化不仅简化了环境配置流程,还能通过镜像仓库实现工具链的统一分发与版本追溯,降低跨团队协作中的环境沟通成本。

六、总结与未来趋势

实施路径与工具链协同演进总结

C++代码质量保障在CI/CD中的整合需遵循渐进式实施路径,以实现工具链与流程的协同优化。该路径可概括为三个阶段:首先,从静态分析切入,利用其低门槛、高覆盖率的特性,在代码提交阶段快速识别语法错误、风格缺陷及潜在逻辑问题,为质量保障体系奠定基础;其次,逐步加入动态分析,通过自动化测试用例执行,验证代码在运行时的行为正确性,覆盖内存泄漏、空指针引用等运行时缺陷,形成"静态检测-动态验证"的双层防护;最后,补充安全测试,针对缓冲区溢出、类型混淆等安全漏洞,通过模糊测试、污点分析等技术强化风险识别能力,构建完整的质量与安全保障闭环。

在此过程中,工具链与流程的协同演进是核心。静态分析工具(如Clang-Tidy、Cppcheck)需与CI平台深度集成,实现提交触发、结果可视化及问题追踪的自动化;动态分析工具(如Valgrind、Google Test)需与测试环境管理工具联动,确保测试场景的可重复性与覆盖率;安全测试工具(如AFL、Clang Sanitizers)则需与漏洞管理系统对接,形成从检测到修复的全流程闭环。工具间的数据互通与流程协同,可有效降低集成复杂度,提升质量保障效率。

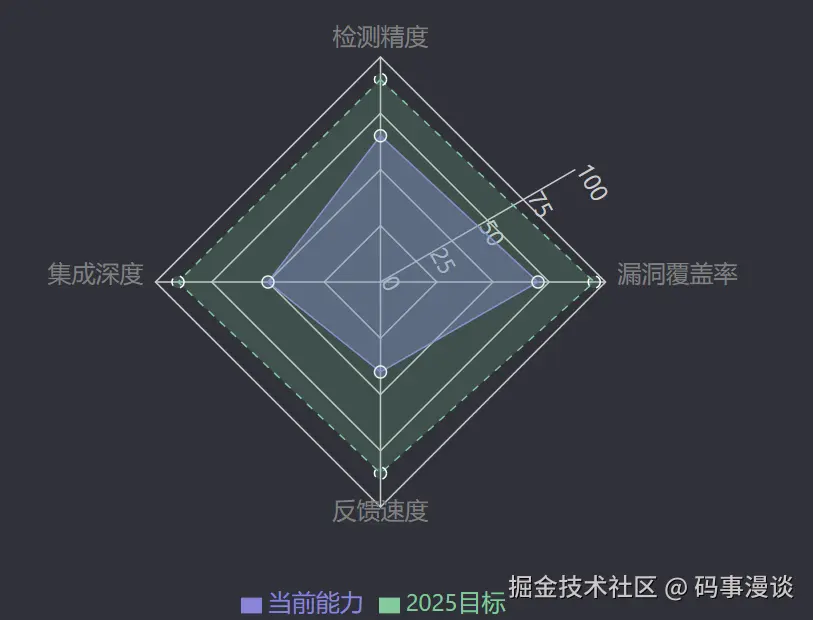

2025年趋势与未来方向展望

结合2025年技术发展趋势,C++代码质量保障将呈现两大突破方向:

其一,AI驱动的误报过滤技术显著提升分析精度。传统静态分析工具因规则固化导致误报率较高,而基于深度学习的代码语义理解模型可通过学习历史修复记录与代码上下文特征,动态调整检测规则,实现误报的精准识别与过滤,降低开发团队的无效排查成本。

其二,符号执行技术与具体场景的融合优化漏洞检测覆盖率。通过路径探索与约束求解,符号执行能够模拟复杂C++代码中的边界条件与异常分支,结合领域知识(如并发控制、模板元编程特性)定制化路径搜索策略,有效覆盖传统动态测试难以触及的隐藏漏洞。

未来,C++代码质量保障将向"零误报"分析与实时安全反馈方向演进。"零误报"分析需进一步融合AI语义理解与符号执行技术,通过代码逻辑建模与上下文依赖分析,实现对误报的主动预判与过滤,推动分析结果从"高召回率"向"高精度"转型。实时安全反馈则要求工具链向开发流程"左移",在IDE集成、预提交检查等环节嵌入轻量化分析能力,在代码编写阶段实时识别安全风险,缩短从问题发现到修复的周期,最终实现质量保障与开发流程的无缝融合。