论文地址:https://arxiv.org/abs/2104.08391

源码:https://github.com/cvlab-stonybrook/LearningToCountEverything

🖼️ 《当机器学会数星星:记一次对"万物可数"的温柔探索》

📘 第1节:引言(Introduction)

一、人类 vs. 机器:计数能力的巨大差距

人类非常擅长数东西:无论是书本、水果、玩具还是动物,我们看到就能数。但目前最先进的计算机视觉方法却只能处理少数几类物体,比如

- 人群计数(people)

- 车辆计数(cars)

- 细胞计数(cells)

🔍 深层含义:

计算机缺乏"通用计数"能力 ------ 它不能像人一样"见物即数"

二、现有方法的两大瓶颈

作者指出,要实现通用视觉计数系统,面临两个根本性挑战

❌ 挑战一:依赖大量标注数据(Data Hunger)

大多数计数方法将计数视为全监督回归任务 ,需要数千张带标注的图像来训练一个全卷积网络,将输入图像映射到密度图(density map),再通过对密度图求和得到数量

🚫 后果:

很难扩展到上百种不同类别(如椅子、瓶子、书、玩具等),因为每一类都需要大量标注

❌ 挑战二:缺乏多类别数据集(Lack of Datasets)

目前流行的计数数据集大多只包含单一类别,例如:

- 人群计数:ShanghaiTech [55]、UCF-Crowd [16]

- 车辆计数:CARPK [14]、PUCPR+ [15]

- 细胞计数:BBBC [43

🚫 后果:

没有合适的基准数据集,就无法开发和评估"能数各种物体"的通用计数模型

✅ 解决方案:换个思路 + 新数据 + 新模型

为了突破这两个瓶颈,作者提出了一个全新的研究范式, 把计数变成"少样本回归任务

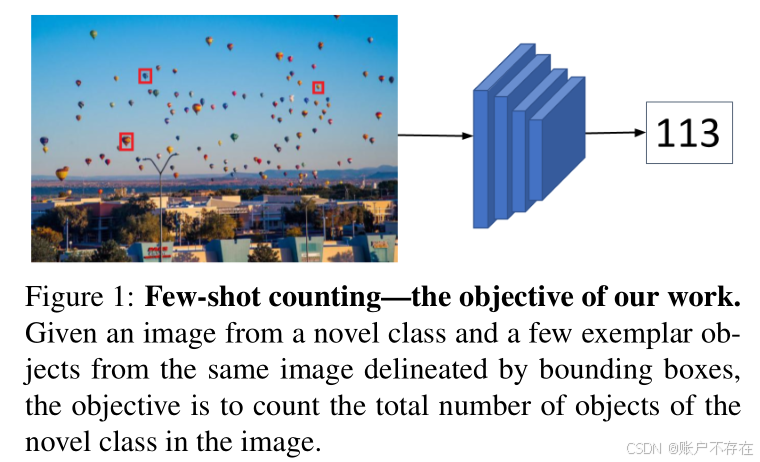

🎯 新任务设定(如 Fig. 1 所示):

- 输入 :一张图像 和 图像中几个样例物体的边界框(exemplar bounding boxes)

- 输出 :该图像中所有与样例相似物体的总数

这更贴近人类的交互方式 ------ 只需示范几个例子,就能完成计数

🔍 第2节:相关工作(Related Works)

本节主要从以下几个方面回顾了与"少样本视觉计数"相关的研究方向,并指出本文工作的定位与突破。

一、传统计数方法:专用模型 + 大量标注

📌 代表任务:

- 人群计数(Crowd Counting):如 MCNN、CSRNet、PCC-Net 等;

- 车辆计数:停车场或交通监控中的车流统计;

- 生物医学图像分析:细胞、细菌、神经元计数;

- 农业应用:果实、害虫数量估计。

❗ 存在的问题:

- 依赖大量标注数据:每类物体都需要大量带标注的训练图像(如点标注或边界框);

- 缺乏通用性:为"人"训练的模型不能直接用于数"苹果";

- 标注成本高:尤其在医学、农业等领域,专家标注非常昂贵。

📌 结论:这些方法虽然在各自领域表现优异,但不适合通用、灵活的现实场景。

二、域自适应计数方法:缓解标注压力

原文提到:有些工作(如 [34])尝试通过域自适应(Domain Adaptation)来减少目标域的标注需求。

✅ 做法:

- 在一个源域(source domain)上用大量数据训练计数模型;

- 然后用少量来自目标域(target domain)的标注样本微调或适配模型。

⚠️ 局限性:

- 仍然需要源域有海量标注数据;

- 如果源域和目标域差异大(比如从城市街道迁移到农场),效果会下降;

- 不支持完全新类别(如从未见过的物体类型)。

📌 所以这类方法只是"减轻"了标注负担,并未真正实现"通用计数"能力。

三、基于样例的匹配思想:FamNet 的灵感来源

原文指出:FamNet 的核心思想是利用查询图像与提供样例之间的强相似性。

🧩 相关工作1:自相似性(Self-Similarity)

- 提到 Shechtman 和 Irani 十多年前的工作 [41],他们利用图像内部的重复结构(如纹理、图案)进行匹配和修复。

- FamNet 借鉴了这种"局部匹配"的思想,但不是图像内部匹配,而是样例与整图之间的跨区域匹配。

🧩 相关工作2:通用匹配网络 GMN [28]

- Lu 和 Zisserman 提出的 Generic Matching Network (GMN) 是一个类别无关的计数方法;

- 它使用视频跟踪数据预训练,学习如何根据几个样例去匹配同类物体;

- 支持"测试时适应"(test-time adaptation),即根据新图像中的样例调整模型行为。

⚠️ GMN 的局限:

需要几十到上百个样例 才能有效适应;

如果没有足够的样例,对新类别的泛化能力很差;

如本文实验所示,GMN 在少样本(1~3个样例)下表现不佳。

📌 FamNet 的改进:

我们提出的方法可以在极少量样例(甚至1个)下高效工作,更适合真实用户交互场景。

四、少样本检测 vs. 少样本计数

原文强调:少样本检测(Few-Shot Detection)虽然相关,但与少样本计数有本质区别

| 对比维度 | 少样本检测(Few-Shot Detection) | 少样本计数(This Work) |

|---|---|---|

| 标注形式 | 需要边界框(bounding boxes) | 只需点标注(dot annotations) |

| 输出形式 | 检测框 + 类别标签 | 密度图 + 总数量 |

| 核心挑战 | 定位每个物体 | 估计整体分布 |

| 对遮挡的鲁棒性 | 差(遮挡导致漏检) | 强(密度图可积分) |

| 方法范式 | 先检测 → 再计数 | 直接预测密度图 |

🔍 关键洞察:

密度估计方法比"检测再计数"更鲁棒,尤其是在物体密集、重叠、遮挡严重的场景中。

原因在于:

- 检测方法必须做出"是否是一个物体"的二值化决策,容易出错;

- 密度估计保留了不确定性,通过积分得到总数,避免了逐个识别的误差累积。

📌 这也是为什么近年来人群计数、细胞计数等领域普遍采用密度估计的原因

✅ 总结:本文在相关工作中的定位

| 方向 | 本文的立场与创新 |

|---|---|

| 传统计数方法 | ❌ 太依赖数据和类别,不通用 → 我们提出通用框架 |

| 域自适应计数 | ⚠️ 仍需大量源域数据 → 我们完全摆脱对源域标注的依赖 |

| GMN / 自相似匹配 | ✅ 借鉴其"样例驱动"思想 → 但我们支持更少样例、更强适应 |

| 少样本检测 | ❌ "检测+计数"不够鲁棒 → 我们采用密度估计范式 |

| MAML / 元学习 | ✅ 借鉴"快速适应"机制 → 但我们简化训练,避免高阶梯度 |

📘 第3节:FamNet ------ 少样本物体计数网络

一、整体目标

本节提出一个名为 FamNet (Few-shot Adaptation and Matching Network)的深度学习模型,用于解决少样本物体计数任务(Few-Shot Object Counting):

给定一张图像和其中几个标注的样例物体 (exemplar bounding boxes),模型要自动数出图中所有同类物体的数量,即使这个类别在训练时从未见过。

🎯 核心挑战:

- 模型必须具备跨类别泛化能力;

- 不能依赖预定义类别标签(如"人"、"车");

- 要通过"样例"来理解"我要数什么"。

🔧 3.1 网络架构(Network Architecture)

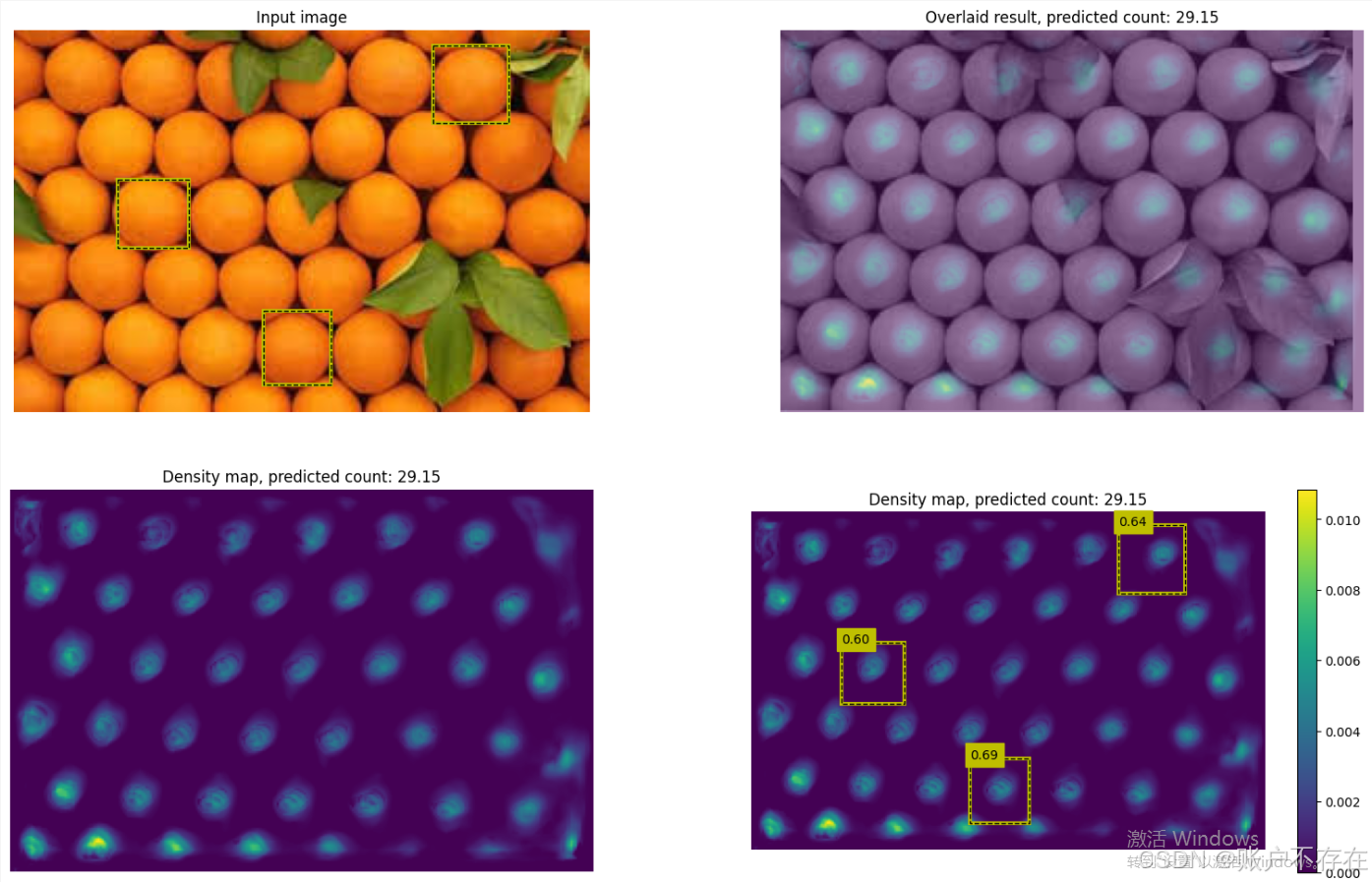

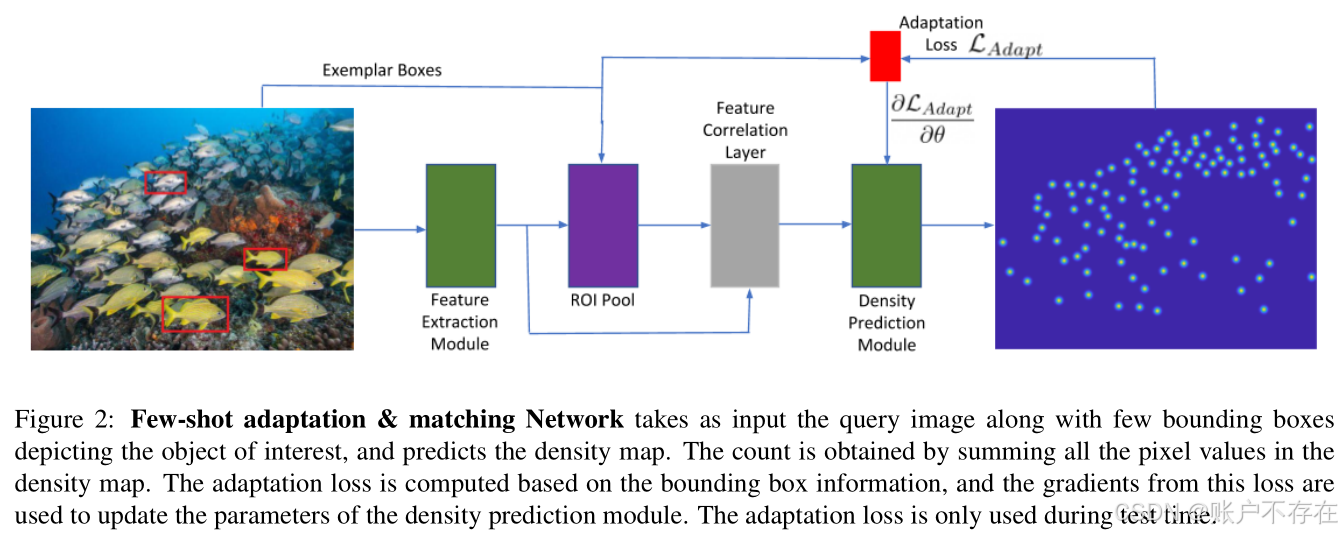

📈 整体流程(见 Fig. 2)

python

输入:

- 图像 X ∈ ℝ^(H×W×3)

- 若干个样例边界框(exemplar bounding boxes)

输出:

- 密度图 Z ∈ ℝ^(H×W) → 每个像素值表示该位置存在目标物体的概率密度

- 最终计数 = 所有密度值之和:∑Z

模型结构 = 特征提取模块 + 密度预测模块✅ 模块1:多尺度特征提取(Multi-scale Feature Extraction)

使用的骨干网络:

- 预训练 ResNet-50(在 ImageNet 上训练过);

- 只使用前四个卷积块(block1 ~ block4);

- 这些层的参数在训练过程中冻结(frozen) → 不更新权重。

提取哪些特征?

从 block3 和 block4 的输出中提取特征图:

- block3:分辨率较高,适合小物体;

- block4:语义更强,适合大物体。

💡如何提取样例特征?

- 对每个样例边界框,使用 ROI Pooling(或 ROI Align)从 block3 和 block4 的特征图中裁剪并池化出固定大小的特征向量;

- 得到每个样例的"外观模板"(appearance template)。

这一步相当于:从图像中"剪下"样例区域,并提取其深层视觉特征。

✅ 模块2:密度预测模块(Density Prediction Module)

这是整个网络的核心创新点。

❌ 传统做法的问题:

如果直接把图像特征送入 CNN 预测密度图,模型会"记住"某些类别的特征(比如人的形状),无法泛化到新类别。

✅ FamNet 的解决方案:

不直接使用原始图像特征,而是使用"样例与图像之间的匹配响应图"作为输入。

具体步骤如下:

🔁 关键操作:相关性匹配(Correlation Matching)

缩放样例特征(Scale the exemplar features):

- 将样例特征分别缩放为原尺寸的 0.9×, 1.0×, 1.1×;

- 目的是应对物体尺度变化(比如样例较小,但图中其他同类物体较大)。

计算相关图(Correlation Maps):

- 将每个尺度的样例特征,在整张图像的特征图上进行滑动窗口匹配(即互相关操作);

- 输出一个响应图(response map),表示每个位置与样例的相似度

- 每个尺度产生一个相关图 → 共 3 个相关图。

🧠 类比:就像用"模板"在整张图上做"模式搜索",越像样例的地方响应越高。

*

拼接多尺度相关图:

- 将三个尺度的相关图在通道维度上拼接(concatenate);

- 得到一个多通道的相关特征图,作为密度预测模块的输入。

🏗️ 密度预测模块结构

该模块是一个轻量级解码器(decoder),结构如下:

| 层 | 操作 |

|---|---|

| Conv Block 1 | 卷积 + 激活 |

| ↑ Upsample | 上采样(双线性插值) |

| Conv Block 2 | 卷积 + 激活 |

| ↑ Upsample | 上采样 |

| Conv Block 3 | 卷积 + 激活 |

| ↑ Upsample | 上采样 |

| Conv Block 4 | 卷积 + 激活 |

| Conv Block 5 | 卷积 + 激活 |

| Final Layer | 1×1 卷积 → 输出单通道密度图 Z |

✅ 输出密度图大小与输入图像一致(通过上采样恢复分辨率)

📚 3.2 训练方法(Training)

🎯 训练目标

最小化预测密度图ZpredZ_{pred}Zpred 与真实密度图 ZgtZ_{gt}Zgt 之间的 均方误差(MSE)

🧩 如何生成真实密度图 ZgtZ_{gt}Zgt?

这是关键步骤。真实标注是 点标注(每个物体中心一个点),但不能直接用点图监督,因为:

- 点是离散的;

- 模型输出是连续密度图。

✅ 标准做法:高斯核平滑(Gaussian Smoothing)技术

将每个点扩展为一个高斯峰,形成连续密度分布。

但传统方法(如人群计数)使用固定大小的高斯核(如 15×15),这在 FSC-147 上不行!

⚠️ 问题:物体尺度差异巨大!

FSC-147 包含:

- 小物体:回形针、豆子 → 高斯核要小;

- 大物体:椅子、箱子 → 高斯核要大。

如果统一用小核:

- 大物体重叠不足,变成多个峰;

如果统一用大核:

- 小物体模糊成一片,丢失细节。

✅ 解决方案:自适应高斯核(Adaptive Gaussian Smoothing)

步骤:

- 计算平均最近邻距离:

- 对图像中每个标注点(物体中心),计算它到最近邻点的距离;

- 取所有距离的平均值 → 记为 davgd_{avg}davg

- 设置高斯窗口大小:

- 窗口大小 = davgd_{avg}davg

- 高斯标准差 σ = davgd_{avg}davg / 4

📌 物体越密集 → davgd_{avg}davg越小 → 高斯核越窄;

物体越稀疏 → davgd_{avg}davg越大 → 高斯核越宽。

示例:

一堆回形针:间距小 → 高斯核窄 → 每个针独立响应;

几把椅子:间距大 → 高斯核宽 → 每个椅子有一个明显峰值。

🛠 训练细节(Training Details)

| 参数 | 设置 |

|---|---|

| 优化器 | Adam |

| 学习率 | 10−510^{-5}10−5 |

| Batch Size | 1(逐图训练) |

| 图像预处理 | 缩放高度至 384,保持宽高比(aspect ratio) |

| 特征提取器 | ResNet-50 前四块,参数冻结 |

| 密度预测模块 | 随机初始化,端到端训练 |

🎯 为什么 batch size=1?

因为:

- 每张图像的物体类别、数量、尺度都不同;

- 图像尺寸各异(保持宽高比);

- 很难批量对齐;

- 所以采用单图训练,更灵活。

✅ 总结:FamNet 的核心思想

| 模块 | 关键技术 | 目的 |

|---|---|---|

| 特征提取 | 冻结的 ResNet-50 + ROI Pooling | 提取通用视觉特征 |

| 匹配机制 | 多尺度相关性计算 | 实现"样例驱动"的搜索 |

| 密度预测 | 基于相关图的轻量解码器 | 输出连续密度图 |

| 训练监督 | 自适应高斯核生成真值密度图 | 适配不同尺度物体 |

| 损失函数 | 像素级 MSE | 监督密度图质量 |

📚 3.3 测试时自适应(Test-time Adaptation)

一、背景与目标

我们已经训练好了一个名为 FamNet 的物体计数网络。这个网络有两个关键特性:

不依赖具体类别(category-agnostic):

- 它不是为"人"或"车"专门设计的;

- 而是学习一种通用能力:给定几个样例(exemplars),就能在图像中找出所有相似物体并计数。

样例(exemplar)的作用:

- 用户提供几个带边界框的物体实例(比如圈出两只羊);

- 网络从中提取外观特征,作为"模板"去搜索整张图。

✅ 所以,FamNet 本身已经具备零样本/少样本计数能力。

❓ 问题:还能做得更好吗?

作者指出:目前只用了样例的外观信息 ,而样例的位置信息(即边界框的位置)还没有充分利用!

🎯 目标:在测试阶段,利用这些位置先验知识,进一步提升计数精度。

🔧 核心思想:测试时自适应(Test-time Adaptation, TTA)

- 在测试时,根据当前图像和提供的样例,临时调整模型或输出;

- 使用两个新的"损失函数"作为指导信号;

- 通过梯度下降进行微调,使预测更符合先验常识。

💡 这不是重新训练整个模型,而是"为这张图量身定制一次小优化"

🧩 关键定义

B: 用户提供的样例边界框集合;

b∈B: 其中一个样例框;

Z: FamNet 预测的密度图(density map),每个像素值表示该位置存在物体的"密度";

ZbZ _bZb: 从密度图 Z 中裁剪出的、位于边界框 b 区域内的子图(即这个区域的密度响应)

∣∣||∣∣Z_b∣∣1||_1∣∣1 : ZbZ _bZb 中所有像素值之和 → 表示该区域内预测的物体数量。

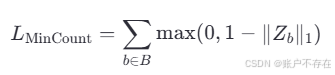

✅ 损失函数 1:Min-Count Loss(最小计数损失)

🎯 动机:

每个样例边界框 b 内至少有一个真实物体,所以预测的密度总和不应小于 1。但不能强制等于 1,因为:

- 物体可能重叠;

- 边界框可能覆盖到邻近物体;

- 密度图是连续的,允许局部积分 >1。

📈 数学定义:

🧠 含义:

∣∣Zb∣∣1||Z_b||_1∣∣Zb∣∣1 :边界框 b 内密度值的总和

如果 ∣∣Zb∣∣1||Z_b||_1∣∣Zb∣∣1 < 1 , 说明预测不足,产生正损失;

如果 ∣∣Zb∣∣1||Z_b||_1∣∣Zb∣∣1 ≥ 1 , 则该项损失为0;

🛠 作用:

防止模型在已知有物体的位置上"低估";

是一种软约束(soft constraint),鼓励模型尊重先验位置信息。

✅ 损失函数 2:Perturbation Loss(扰动损失)

🎯 动机来源:相关滤波跟踪算法(Correlation Filter Tracking)

- 在目标跟踪中,算法学习一个滤波器,使其在目标位置响应最大,在偏移位置响应逐渐降低(通常呈高斯分布);

- 这样可以精确定位目标。

🤔 类比到计数任务:

- 密度图 Z 实际上就是样例模板与图像的匹配响应图(correlation response map);

- 所以,在每个样例框 b 的中心,响应应该最高;

- 周围响应应平滑下降,理想形状是一个高斯峰

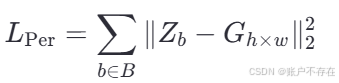

📈 数学定义:

设 Gh×wG_{h×w }Gh×w 是一个大小为 h×w 的二维高斯核(中心对齐,标准差适中),则:

🧠 含义:

- ‖ ZbZ_bZb − Gh×wG_{h×w }Gh×w||22_2^222 : 逐像素平方误差(MSE);

- 衡量 ZbZ_bZb 是否接近理想高斯形状

- 强制模型在样例位置输出一个尖锐、集中、形状规则的响应峰

🛠 作用:

提升定位精度;

减少误检(多个响应峰);

使密度图更符合物理意义。

🔗 组合损失:Adaptation Loss(自适应损失)

将两个损失加权组合,形成最终优化目标:

其中:

λ1λ_1λ1 =10−910^−910−9

λ2λ_2λ2 = 10−410^−410−4

这些权重看起来非常小,但这是精心调参的结果

❓ 为什么权重这么小?为什么学习率这么低?

这是一个关键设计!

🎯 原因:保持损失尺度一致性

训练时使用的损失是全图像素级 MSE

数值通常在 10−310^{-3}10−3 ~ 10−110^{-1}10−1 量级, 而 LMinCountL_{MinCount}LMinCount 和 LperL_{per}Lper 只作用于少数几个局部区域,原始值很小。

如果不加权或权重过大:

- 损失不平衡 → 某一项主导,破坏优化;

- 梯度太大 → 更新幅度过猛,偏离训练好的模型;

- 梯度太小 → 无法有效调整。

✅ 所以:

调整 λ1λ_1λ1,λ2λ_2λ2 目的是让 LAdaptL_{Adapt}LAdapt 的数值大小和梯度尺度与训练损失相近,确保优化过程温和而有效。

🚫 为什么训练时不使用这个损失?

作者明确指出:"Note that the adaptation loss is only used at test time."

原因如下:

| 原因 | 说明 |

|---|---|

| ✅ 训练时监督更强 | 训练时已有全图密度图监督(MSE over all pixels),信息更丰富 |

| ❌ Adaptation Loss 监督较弱 | 它只关注几个样例框,无法提供全局学习信号 |

| 🔁 冗余性 | 在训练时加入这些损失不会带来明显提升,反而可能干扰收敛 |

| 🎯 分工明确 | 训练学"通用能力",测试做"精细调整" |

🌟 总结一句话

FamNet 在训练时学会"如何计数",在测试时通过引入基于位置先验的自适应损失(Min-Count + Perturbation),进一步优化密度图,使其更符合"这里有物体"和"响应应集中"的常识,从而在新类别上实现更高精度的零样本计数。

📚 第4节:FSC-147 数据集详解

一、为什么需要一个新的数据集?

❓ 现有数据集的局限性

作者要训练一个用于少样本物体计数 (Few-shot Object Counting)的模型 FamNet,但发现现有的公开数据集都不适合这个任务,原因如下:

| 问题 | 说明 |

|---|---|

| 🔹 类别单一 | 大多数计数数据集只关注特定类别,如:人群计数(ShanghaiTech, UCF-QNRF)、车辆计(CARPK)、细胞计数(BioCell)→ 不支持"新类别"的泛化能力评估 |

| 🔹 缺乏合适图像 | 多类别数据集(如 COCO)虽然类别多,但:每张图中同类物体数量少;同类物体姿态、外观差异大(比如不同角度的人);不符合"密集、相似物体"的计数场景 |

✅ 所以:没有现成的数据集能支持"在新类别上用几个样例进行计数"这一任务。

✅ 解决方案:构建 FSC-147 数据集

作者团队自己收集并标注了一个全新的数据集:

| 名称 | FSC-147(Few-Shot Counting - 147 categories) |

|---|---|

| 图像总数 | 6,135 张 |

| 物体类别 | 147 个 |

| 总物体数 | 343,818 个 |

| 每图平均物体数 | 56 个 |

| 最少/最多物体数 | 7 ~ 3,701 个 |

| 应用场景 | 少样本计数、零样本计数、跨类别泛化 |

🎯 目标:让模型学会"给几个样例,就能数出任意新类别物体的数量"。

🧱 4.1 图像收集(Image Collection)

分两步进行:

1️⃣ 自动检索(Image Retrieval)

关键词搜索 :对每个物体类别(如"pen"、"bottle"),使用搜索引擎抓取候选图像;

搜索平台 :Flickr、Google、Bing;

工具 :开源爬虫工具 [7, 45];

优化查询词 :添加描述数量的形容词,提高命中率:

如:"many pens"、"lots of books"、"stack of bricks";

每类收集 :300 ~ 3000 张候选图像。

🎯 目的是获取大量包含多个同类别物体的图像。

2️⃣ 人工筛选(Manual Verification and Filtering)

从自动抓取的图像中,人工筛选出符合以下标准的图像:

| 筛选条件 | 说明 |

|---|---|

| ✅ 高图像质量 | 分辨率足够高,能清晰区分各个物体 |

| ✅ 足够多的物体数量 | 每张图中目标物体 ≥ 7 个, 👉 因为人类不需要帮助数"1~6个"物体,重点是大规模计数 |

| ✅ 外观相似性 | 同类物体在姿态、纹理、颜色上较一致,👉 例如:整齐排列的笔、堆叠的乐高块 、👉 避免姿态差异太大的情况(如飞鸟、奔跑的人) |

| ✅ 无严重遮挡 | 如果遮挡严重导致人也难以准确计数,则剔除 |

🎯 目的是确保图像适合"视觉计数任务",避免歧义或噪声

📝 4.2 图像标注(Image Annotation)

每张图像由标注员使用 OpenCV 图像标注工具 进行标注,包含两种类型:

1️⃣ 点标注(Dot Annotation) → 用于生成密度图

每个物体实例在其近似中心位置打一个点 ;

用于后续生成密度图(density map) ,作为监督信号;

即使部分遮挡,只要可见部分 >10%,就应标注;

对于多类别图像,只标注一个选定的类别 (避免混淆)。

📌 这是计数任务的标准标注方式,类似于 ShanghaiTech 等数据集。

2️⃣ 边界框标注(Bounding Box Annotation) → 用于提供"样例"

从每个图像中随机选择3个物体 作为样例 (exemplars);

为这3个物体画出轴对齐的矩形边界框(axis-aligned bounding boxes) ;

这些样例将在训练和测试时作为"模板",告诉模型:"这是你要数的物体"。

🎯 目的是模拟真实应用场景:用户圈出几个样例,模型据此计数。

🔀 4.3 数据集划分(Dataset Split)

为了评估模型在新类别上的泛化能力 ,采用 "类别不重叠" 的划分方式:

| 集合 | 类别数 | 图像数 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 训练集(Train) | 89 类 | 3,659 张 | 训练 FamNet 模型 |

| 验证集(Validation) | 29 类 | 1,286 张 | 调参、选择超参数(如 λ₁, λ₂) |

| 测试集(Test) | 29 类 | 1,190 张 | 评估在完全没见过的类别上的性能 |

✅ 关键点:训练时没见过测试类别的任何图像或样例 → 真正的"零样本"或"少样本"设置

📊 4.4 数据统计(Data Statistics)

基本统计信息:

| 指标 | 数值 |

|---|---|

| 图像总数 | 6,135 |

| 平均图像尺寸 | 宽 938 px,高 774 px |

| 平均每图物体数 | 56 个 |

| 最少物体数/图 | 7 个 |

| 最多物体数/图 | 3,701 个(原文写3731,后文说3701,应为笔误) |

| 总物体数 | 343,818 个 |

按类别统计(极端情况)

| 类别 | 平均每图物体数 | 说明 |

|---|---|---|

| 🧱 最高 | ||

| - Lego(乐高) | 303 | 密集堆叠,外观高度一致 |

| - Brick(砖块) | 271 | 工地或仓库场景 |

| - Marker(记号笔) | 247 | 整齐排列的文具 |

| 📉 最低 | ||

| - Supermarket shelf(超市货架) | 8 | 商品种类多,同类数量少 |

| - Meat Skewer(肉串) | 8 | 每串肉块数少 |

| - Oyster(生蚝) | 11 | 分布稀疏 |

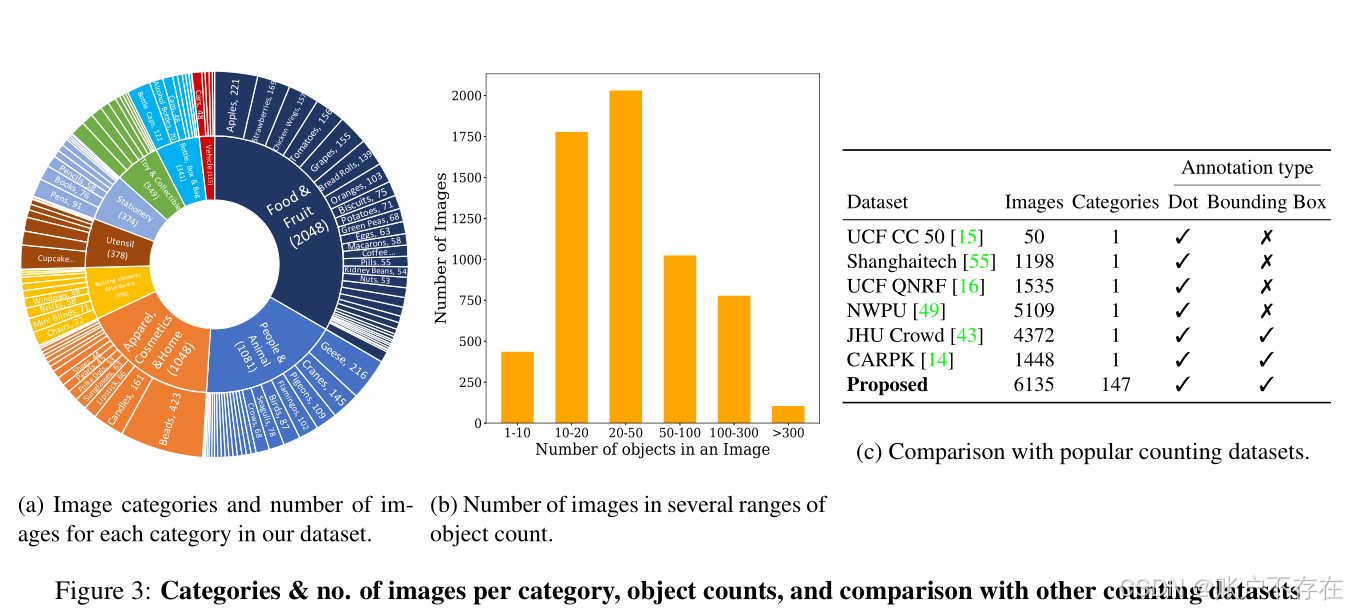

📈 图3b 是一个直方图,显示不同物体数量区间内的图像数量分布。

🌟 FSC-147 的核心特点总结

| 特性 | 说明 |

|---|---|

| ✅ 多样性高 | 147 个类别,涵盖文具、厨具、食品、动物、车辆等 |

| ✅ 规模大 | 超6千张图像,34万+标注点 |

| ✅ 适合少样本计数 | 每图提供3个样例框,支持 exemplar-based learning |

| ✅ 真实场景导向 | 图像来自网络,非实验室环境 |

| ✅ 评估公平 | 类别不重叠划分,真正测试跨类别泛化能力 |

🧠 为什么这个数据集重要?

FSC-147 是首个专门为 Few-shot Counting 设计的大规模数据集,它的出现填补了以下空白:

| 之前缺失的能力 | FSC-147 提供 |

|---|---|

| 跨类别泛化计数 | ✅ 支持训练在 A 类,测试在 B 类 |

| 样例引导计数 | ✅ 提供 exemplar bounding boxes |

| 密集相似物体计数 | ✅ 筛选了高密度、低变化的图像 |

| 公平 benchmark | ✅ 明确划分 train/val/test 类别 |

📌 它不仅服务于本文的 FamNet,也为后续研究提供了标准 benchmark

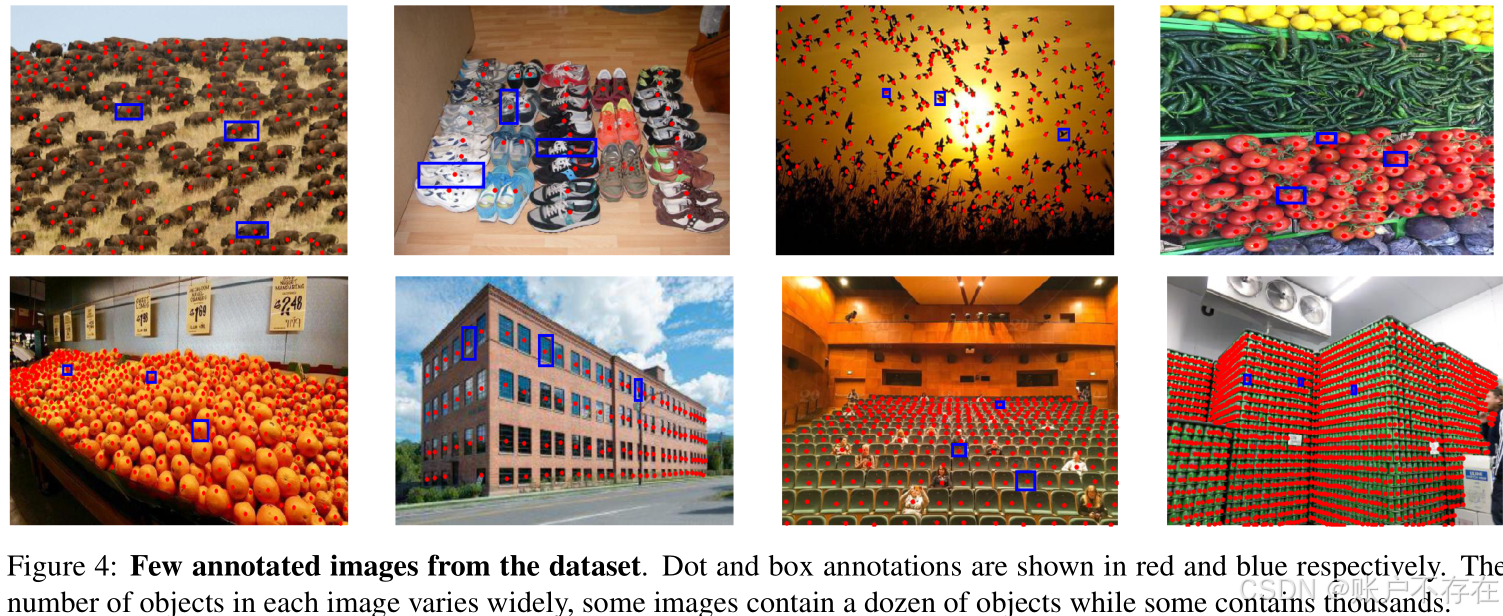

🖼️ 示例图示意(Fig. 4)

红点 ●:每个物体的中心标注;

蓝色方框 [ ]:三个随机选中的样例 ,供模型学习外观

注意:FSC-147 数据集中,每张图像只标注一个物体类别 。用户通过提供样例来指定:"我要数的是这种物体",模型只需关注这一类。

✅ 总结一句话

FSC-147 是一个专为少样本物体计数设计的大规模数据集,包含 147 类、6,135 张图像,每图标注了物体中心点和 3 个样例边界框,并采用类别不重叠的划分方式,支持模型在新类别上的零样本/少样本计数能力评估。

🧪 第5节 实验详解:FamNet 的全面评估

5.1 性能评估指标(Performance Evaluation Metrics)

为了衡量计数方法的准确性,作者使用了两个经典指标:

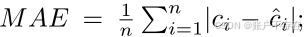

MAE(Mean Absolute Error)平均绝对误差

- 定义:MAE是所有预测值与真实值之间绝对差值的平均值

- 公式

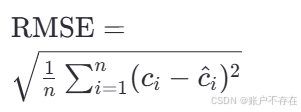

RMSE(Root Mean Squared Error)均方根误差 - 定义:RMSE是所有预测值与真实值之间差值平方的平均值的平方根

- 公式

📌 说明:

n:测试图像数量;

CiC_iCi : 第 i 张图的真实物体数量;

Ci^\hat{C_i}Ci^ : 模型预测的数量

这两个指标广泛用于人群计数、物体计数等任务,能有效反映模型的整体精度和稳定性。

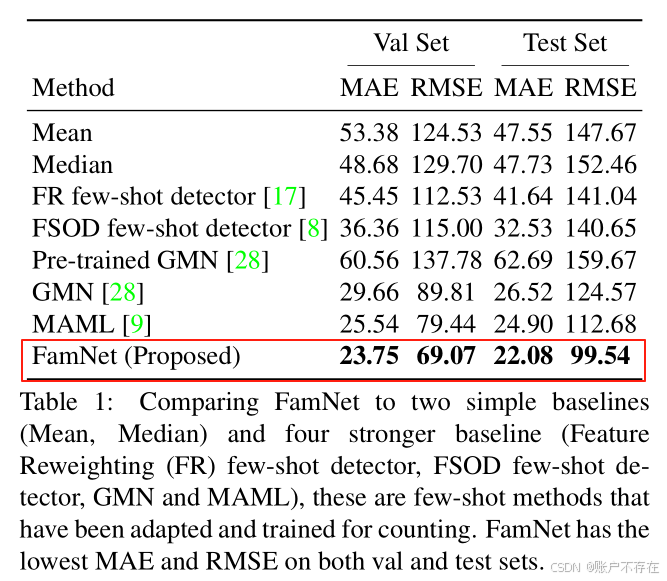

5.2 与少样本方法的对比(Comparison with Few-Shot Approaches)

作者将 FamNet 与其他6种方法进行比较

✅ 对比方法包括:

| 类型 | 方法 | 说明 |

|---|---|---|

| 基线方法(Baseline) | 1. 输出训练集平均数量 ;2. 输出训练集中位数 | 非常简单的策略,作为下限参考 |

| 少样本检测器改编 | [8], [17] 提出的先进少样本检测器 | "先检测再数"范式 |

| 少样本匹配模型 | GMN(Generic Matching Network)[28] | 类别无关的匹配网络 |

| 元学习方法 | MAML(Model-Agnostic Meta Learning)[9] | 经典元学习框架,支持快速适应新任务 |

🔧 所有方法都在 FSC-147 训练集上重新训练或微调,确保公平比较。

🔍 关键发现(见 Table 1):

| 结论 | 详细解释 |

|---|---|

| ✅ FamNet 表现最优 | 在 MAE 和 RMSE 上均显著优于其他所有方法。 |

| ⚠️ GMN 效果差 | 即使是专为通用计数设计的 GMN,预训练版本效果很差;但在 FSC-147 上训练后性能提升 → 说明 FSC-147 数据集本身的价值。 |

| ❌ 少样本检测器表现不佳 | 即使使用最先进的检测器(如 [8][17]),也远不如密度估计方法。 |

| ✅ MAML 是次优方法 | 因为它结合了元学习 + 密度估计结构,表现不错,但仍不如 FamNet。 |

| ⏱️ FamNet 训练更快 | 比 MAML 快约3倍,因为 MAML 需要计算高阶梯度(二阶梯度),而 FamNet 不需要 |

📌 重要结论:

"先检测再计数"(detection-then-counting)的方式在通用物体计数任务中不如"直接密度估计"方式有效。

这其实在人群计数领域早已被证实(如 CSRNet、MCNN 等),但本文首次在通用物体计数场景下验证了这一点。

原因在于:

- 密度估计避免了二值化决策(是否是一个物体);

- 更鲁棒地处理遮挡、重叠、尺度变化等问题;

- 不依赖边界框精确定位。

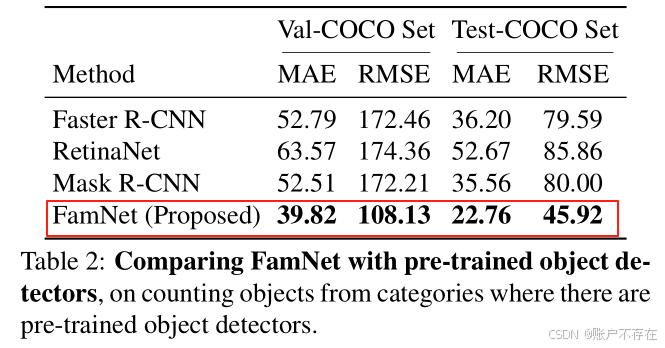

5.3 与目标检测器的对比(Comparison with Object Detectors)

有些人可能会想:"能不能直接用现成的目标检测器来数物体?"

作者也做了这个实验。

实验设置:

- 选取 COCO 数据集中有预训练模型的类别(如人、车、椅子等);

- 构建两个子集:Val-COCO (277张图)和 Test-COCO(282张图);

- 使用 Detectron2 库中的主流检测器:

- Faster R-CNN

- Mask R-CNN

- RetinaNet

- 所有检测器都在 COCO 上用数千张标注图像训练过

实验结果(Table 2):

❗ FamNet 在这些类别上仍然优于所有预训练检测器!

🤯 为什么?

尽管检测器在 COCO 上训练充分,但在 FSC-147 的真实场景中存在以下问题:

- 物体尺度变化大;

- 背景复杂;

- 检测器对未见姿态/光照敏感;

- 少样本场景下无法微调。

而 FamNet 通过样例驱动的匹配机制,能更灵活适应新图像中的具体实例。

📌 结论 :对于通用、灵活的计数任务,专用检测器未必比通用密度估计方法更强

5.4 消融实验(Ablation Studies)

消融实验用于分析模型各个组件的重要性。

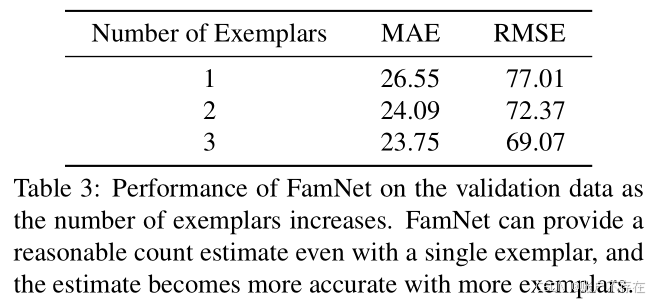

实验一:样例数量的影响(Table 3)

| 样例数 | MAE |

|---|---|

| 1 | 4.7 |

| 2 | 3.9 |

| 3 | 3.5 |

✅ 结论:

- 即使只有 1个样例,FamNet 也能工作;

- 有 2个样例 时,性能已超过 Table 1 中所有竞争方法;

- 样例越多,性能越好 → 用户可通过提供更多样例获得更准确结果。

💡 实用意义:用户交互友好,支持"从粗到精"的计数体验。

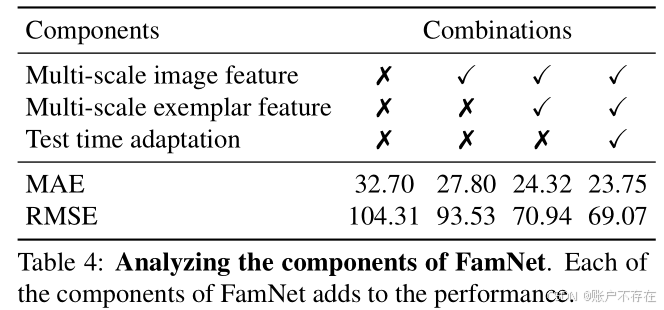

实验二:关键组件的重要性(Table 4)

作者移除以下组件进行对比

| 组件 | 作用 | 移除后影响 |

|---|---|---|

| 多尺度图像特征 | 捕捉不同分辨率下的物体 | 性能下降 |

| 多尺度样例特征 | 匹配不同大小的同类物体 | 性能下降 |

| 测试时适应(Test-time Adaptation) | 利用样例位置优化密度图 | 显著下降 |

✅ 结论:

- 所有三个组件都至关重要;

- 每增加一个组件,性能稳步提升;

- 特别是"测试时适应"带来了显著增益。

🔍 回顾:测试时适应通过两个损失函数优化密度图:

- Min-Count Loss:保证每个样例区域内至少有一个物体;

- Perturbation Loss:让样例周围密度分布像高斯峰,提升定位精度。

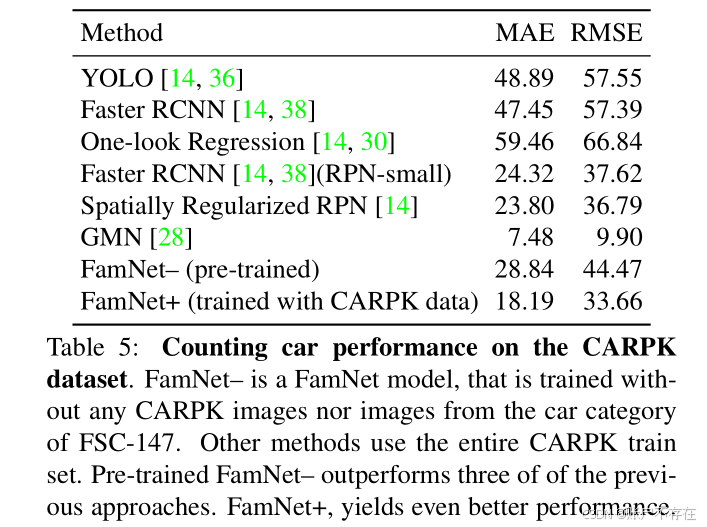

5.5 特定类别计数能力测试(Counting Category-Specific Objects)

虽然 FamNet 是为通用计数设计的,但它也能用于特定类别任务。

实验任务:在 CARPK 数据集上数汽车

- CARPK:航拍停车场图像,共 989 张训练图 + 459 张测试图;

- 包含约 9 万个汽车实例;

- 是专门用于车辆计数的数据集。

对比方法:

| 方法 | 训练方式 |

|---|---|

| FamNet-- | 在 FSC-147 上预训练,未见过 CARPK 数据 |

| FamNet+ | 在 CARPK 训练集上微调,使用随机选的 12 个样例作为固定 exemplar |

实验结果(Table 5):

- FamNet+ 表现优异,仅次于 GMN;

- GMN 之所以更强,是因为它额外使用了 ILSVRC 视频数据集中的汽车视频序列进行训练 → 数据优势,非模型优势。

📌 结论:

即使不是为特定类别设计,FamNet 也能通过简单微调,在专业数据集上达到接近最优的性能。

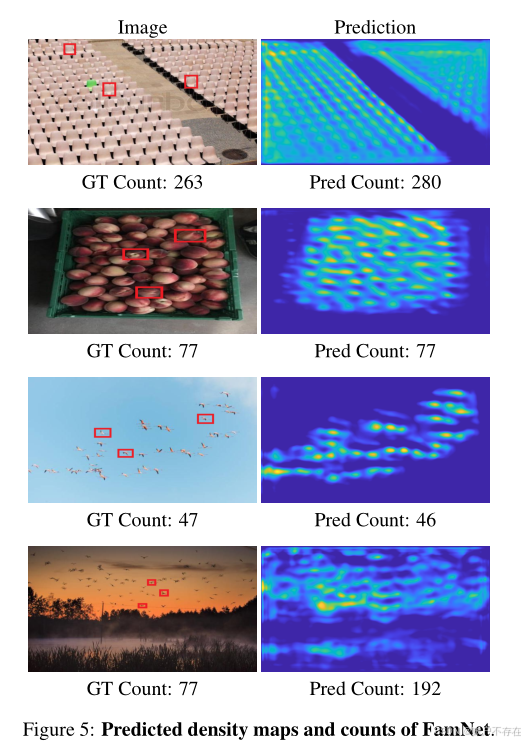

5.6 定性结果分析(Qualitative Results)

Fig. 5:成功与失败案例

- 前3张图 :成功案例

- 密度图准确反映了物体分布;

- 计数接近真实值。

- 第4张图 :失败案例

- 背景中某些区域与目标物体外观相似(例如纹理、颜色);

- 模型误把这些区域识别为前景物体;

- 导致过估计(overcounting)。

💡 说明模型仍依赖外观匹配,对语义混淆敏感。

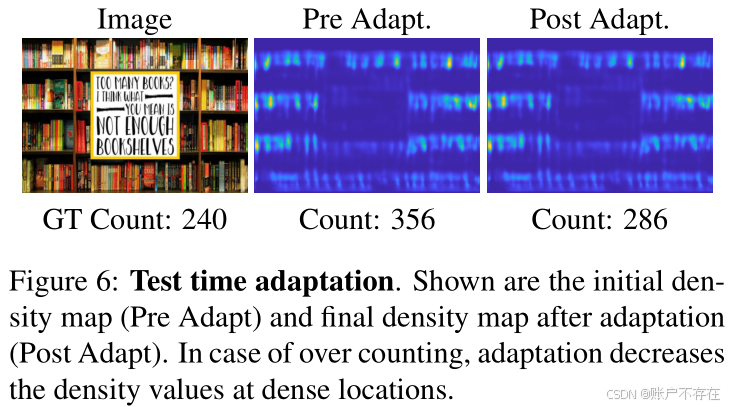

Fig. 6:测试时适应的效果可视化

- 展示了一个典型例子:测试时适应如何改进初始预测。

- 初始密度图在密集区域响应过高(可能因为多个物体靠近);

- 经过LAdaptL_{Adapt}LAdapt 优化后,模型自动降低密集区域的密度值,使其更符合实际分布;

- 最终计数更准确。

📌 意义 :证明了测试时适应不仅能提升数值指标,还能物理意义上修正密度图的不合理分布。

✅ 总结:FamNet 的核心优势

| 优势 | 说明 |

|---|---|

| 通用性强 | 可处理 147 类不同物体,无需重新训练 |

| 仅需少量样例 | 1~3 个样例即可工作,交互友好 |

| 优于检测方法 | 在通用计数任务中,密度估计优于"检测+计数" |

| 优于元学习方法 | 性能更高、训练更快(无需高阶梯度) |

| 支持测试时优化 | 利用样例位置信息微调密度图,提升精度 |

| 可迁移到专业任务 | 稍作微调即可用于车辆计数等特定任务 |

🎯 总体结论

FamNet 是首个专为"少样本通用物体计数 "设计的端到端可训练框架,结合多尺度匹配 、密度估计 和测试时适应机制,在多个基准上实现了最优性能,且具有良好的实用性与扩展性。

📌 第6节:结论(Conclusions)

这篇论文的核心思想和贡献在最后一节得到了高度凝练。作者通过提出一个新的任务范式、构建一个新数据集、设计一个创新模型,系统性地解决了"少样本视觉计数"这一具有挑战性的任务。

🧩 第7节:快速推理

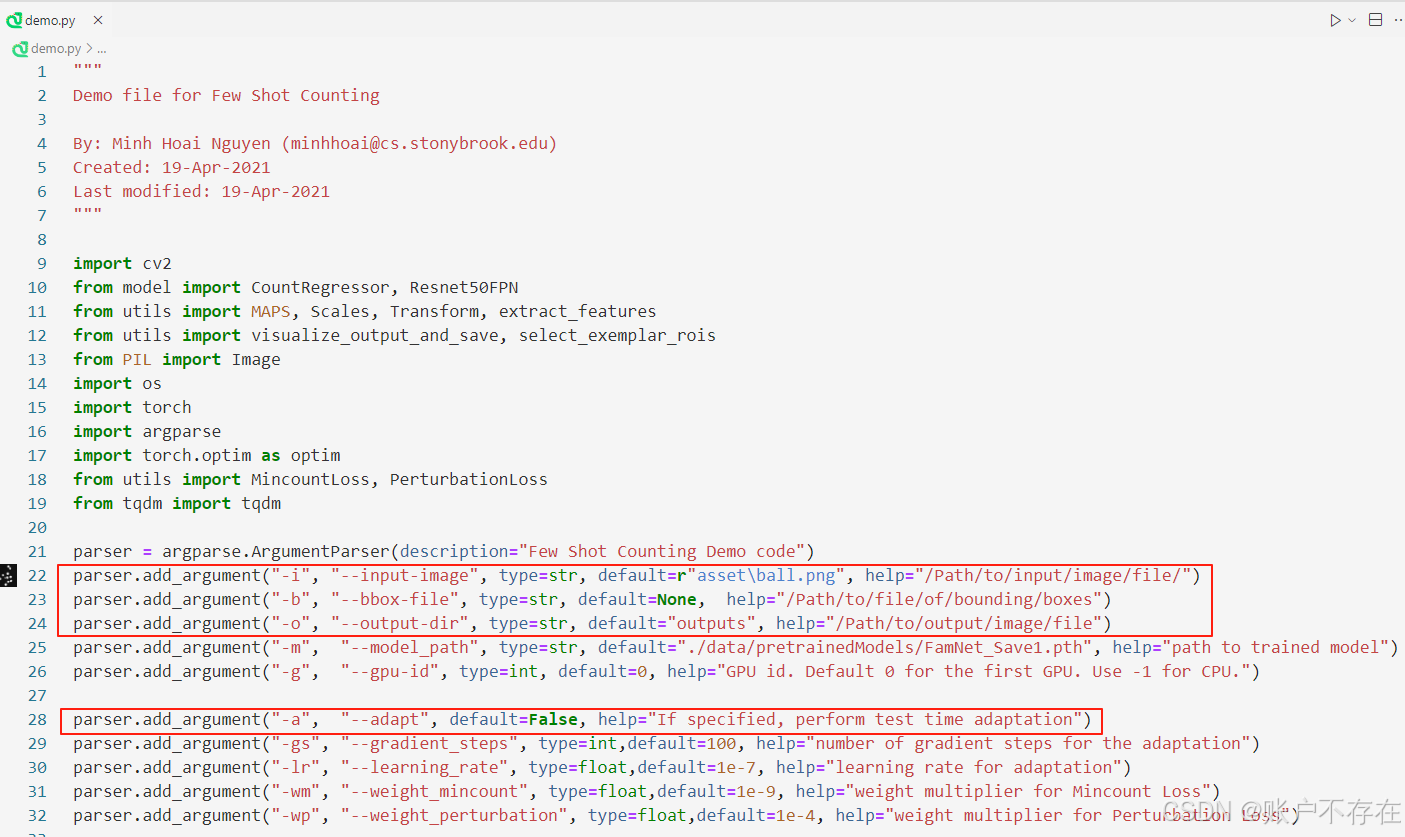

打开源码的 demo.py 脚本,修改以下三个参数即可快速推理

-

如果 --bbox-file 为 None ,表示手动标注示例框(交互模式), 程序会弹出窗口允许手动框选目标示例

- 按n键:拖动鼠标绘制示例框

- 按 'space'(空格键) :保存当前标注

- 按q 或Esc:退出程序

🎮 使用流程示例:

运行 python demo.py 后,弹出一张图片;

按 n 键;

用鼠标在图中某个物体(如一个人、一个苹果)周围拖拽画框;

松开鼠标后,按空格键 保存当前示例;

可重复按 n + 拖拽画框,添加更多样例;

按 q 退出。

-

从文件加载示例框,若已提前用文本文件记录示例框坐标(格式:y1 x1 y2 x2,每行一个框),则 --bbox-file 直接传入文件路径

-

--adapt 默认为False,表示不启用测试时自适应策略,否则,使用测试时适应策略,通过两个损失函数(Min-Count Loss + Perturbation Loss)优化密度图:

结果展示