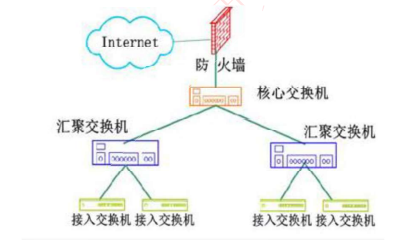

层次化局域网模型(Hierarchical LAN Model)是网络设计中的一种常见模型,它通过将网络分为不同的层次来简化网络管理、提高网络性能,并确保网络的可扩展性和高可用性。这种模型尤其适用于大型组织或需要高可靠性的网络环境。

一、层次化局域网模型的基本概念

层次化局域网模型将局域网的设计分为多个层次,每个层次具有特定的功能。通常,这些层次包括 接入层(Access Layer) 、汇聚层(Distribution Layer) 和 核心层(Core Layer)。每一层的设计和功能目标不同,从而能够优化网络性能和管理。

1. 接入层(Access Layer)

接入层是终端设备与网络之间的连接层,它主要负责将用户终端设备(如计算机、打印机、电话等)与网络连接。接入层的设计重点在于提供设备接入、管理和安全性。

功能:

- 设备接入:通过交换机连接终端设备和网络。

- 带宽控制:限制终端用户的带宽使用,确保公平共享网络资源。

- 用户认证与安全:通过访问控制列表(ACL)、端口安全、802.1X认证等手段确保接入安全。

- 设备隔离:根据需求将不同设备进行隔离(如VLAN划分),减少广播风暴的影响。

2. 汇聚层(Distribution Layer)

汇聚层主要负责对接入层进行数据流量的汇聚、转发、过滤,并执行一些较复杂的策略,如路由、访问控制等。它通常由高性能的交换机和路由器组成,连接着接入层和核心层。

功能:

- 路由与交换:处理来自接入层的流量,并根据需要进行跨VLAN路由。

- 策略实施:根据策略如访问控制列表(ACL)、质量服务(QoS)等进行流量管理。

- 负载均衡:通过冗余路径、负载均衡等技术提高网络的可靠性。

- 冗余与高可用性:确保网络出现故障时仍能继续运行,采用如STP(生成树协议)等冗余设计。

3. 核心层(Core Layer)

核心层是网络中的骨干层,通常连接了多个汇聚层。其主要职责是快速、高效地转发大规模流量。核心层设计的重点是高速传输和最低延迟。

功能:

- 高速数据转发:处理从汇聚层到外部网络的数据流,并保证高速的转发能力。

- 冗余与容错:通过双活设计(如双核心路由器)确保网络的可靠性。

- 连接广域网(WAN):核心层通常是局域网与广域网(如互联网、VPN)之间的连接点。

二、层次化局域网模型的优点

-

简化网络管理:

- 每一层的功能独立,简化了网络管理工作。管理员可以更容易地对不同层次的网络进行监控、故障排除和优化。

-

增强网络的可扩展性:

- 层次化设计让网络能够根据实际需求灵活扩展。无论是增加接入设备还是优化核心层设备,都能在不影响其他层次的情况下进行扩展。

-

提高网络性能:

- 通过合理的层次设计,每一层的网络设备只处理特定的任务,避免了资源浪费和性能瓶颈。核心层主要负责数据的快速转发,减少了转发延迟。

-

容错与冗余:

- 层次化模型通过冗余设计(如汇聚层和核心层的冗余路径、链路聚合等)提供了更高的容错性,确保即使出现设备或链路故障,网络依然能够稳定运行。

-

提高安全性:

- 不同层次的网络可以实施不同级别的安全策略。例如,可以在接入层部署严格的用户认证和访问控制,而在核心层重点关注流量的安全管理和防火墙策略。

三、层次化局域网模型的设计原则

-

每层职责明确:

- 每一层有明确的职责,接入层只负责设备接入,汇聚层负责路由和策略控制,核心层专注于高速数据转发。

-

冗余设计:

- 为避免单点故障,核心层和汇聚层的设备应采用冗余设计,如双路由器、双交换机等。

-

分层管理:

- 每个层次的网络设备和流量进行合理划分,管理上相互独立,便于进行故障隔离和维护。

-

模块化设计:

- 网络应尽可能采用模块化设计,以便于未来的扩展和升级。

-

提高可用性:

- 采用冗余路径、冗余电源等措施,保证网络的高可用性,避免出现单点故障。

四、层次化局域网模型的应用

层次化局域网模型适用于许多类型的网络设计,尤其是对大型企业、校园网、数据中心等的网络建设。例如:

- 大型企业:为每个部门划分独立的VLAN,采用层次化设计以便管理。

- 校园网络:通过接入层连接各个教学楼和宿舍楼,再通过汇聚层进行数据交换,最后通过核心层将数据传输到外部网络。

- 数据中心:在数据中心中,核心层提供与外部的高速连接,汇聚层负责数据分发和流量控制,接入层则连接各个服务器。

五、总结

层次化局域网模型是目前网络设计中常见的一种结构,具有明确的层次分工和功能优化。通过将网络分为接入层、汇聚层和核心层,不仅能提高网络的性能和可靠性,还能方便网络管理与扩展。这种设计适用于各种规模的网络,尤其是大规模企业或高要求的业务环境。

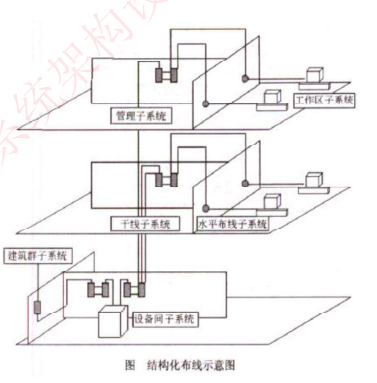

建筑物综合布线系统

建筑物综合布线系统(PDS - Premises Distribution System),通常也称为结构化布线系统(SCS - Structured Cabling System),是现代建筑(尤其是智能建筑)中信息传输的基础设施。它像一个建筑的"神经系统",为语音、数据、图像、多媒体以及各种控制信号(如楼宇自控、安防)提供统一、灵活、可扩展的传输通道。

六个子系统是构成一个完整PDS的标准组成部分,每个子系统都有其特定的位置、功能和组件:

-

工作区子系统 (Work Area Subsystem)

- 位置: 用户工作区域(如办公室隔间、会议室、前台、教室等)。

- 功能: 将用户终端设备(电话、电脑、打印机、IP摄像头等)连接到水平布线子系统。

- 主要组件:

- 信息插座/模块(通常是RJ45接口)。

- 用户设备连接线(跳线),如电话跳线、数据跳线(Cat5e, Cat6, Cat6A, Cat7等)。

- 适配器(如果需要转换接口类型)。

- 工作区面板/表面安装盒(用于固定信息插座)。

- 关键点: 是用户直接接触的部分,灵活性要求高,便于设备移动和变更。

-

水平布线子系统 (Horizontal Cabling Subsystem)

- 位置: 从楼层配线间(管理子系统)延伸到工作区的信息插座。

- 功能: 提供楼层配线间到工作区信息插座之间的连接。这是布线系统中覆盖范围最广的部分。

- 主要组件:

- 水平线缆(最常用的是4对非屏蔽双绞线 UTP - Cat5e, Cat6, Cat6A, Cat7;也可使用多模光纤MMF,特别是在高带宽或抗干扰要求高的场景)。

- 信息插座(在工作区端)。

- 配线架(在楼层配线间端)。

- 楼层配线间到信息插座之间的线缆通道(如线槽、线管、架空地板、吊顶等)。

- 关键点:

- 线缆长度有严格限制(通常标准规定最大90米,加上两端跳线各5米,总链路不超过100米)。

- 通常采用星型拓扑结构(每个信息插座独立一根线缆回配线间)。

- 线缆类型和等级决定了该子系统支持的最大带宽和传输速率。

-

设备间子系统 (Equipment Room Subsystem)

- 位置: 建筑物内集中放置主要通信设备和主配线架(MDF - Main Distribution Frame)的专用房间。通常位于建筑的低层或核心位置。

- 功能: 容纳进出建筑物的主干线缆的终接设备(主配线架),以及放置服务于整栋楼的公用核心网络设备(如核心交换机、服务器、PBX电话交换机、网络存储、路由器、防火墙等)。

- 主要组件:

- 主配线架(MDF)。

- 核心网络设备(交换机、路由器、服务器等)。

- 语音设备(PBX)。

- 进线设施(来自电信运营商或建筑群子系统的线缆终接点)。

- 不间断电源(UPS)、空调、消防、接地系统等机房基础设施。

- 关键点: 是整个建筑物信息系统的"心脏",对安全性、供电、制冷、物理访问控制要求极高。

-

垂直干线子系统 (Backbone Cabling Subsystem / Riser Subsystem)

- 位置: 连接设备间子系统(主配线间)与各楼层的管理子系统(楼层配线间/电信间)之间的部分。通常沿竖井(弱电井)垂直敷设。

- 功能: 提供设备间与各楼层配线间之间的高速主干连接,承载跨楼层的汇总流量。

- 主要组件:

- 主干线缆(大对数UTP电缆、多模光纤MMF、单模光纤SMF)。现代系统主要使用光纤(尤其是单模) 作为主干,因其带宽高、距离远、抗干扰性强。

- 主干配线架(在设备间和各楼层配线间)。

- 竖井内的线缆支撑结构(梯架、桥架等)。

- 关键点:

- 线缆类型和数量需要根据当前需求并预留未来扩展能力来规划。

- 需要满足防火规范(如阻燃、低烟无卤等级要求),特别是穿越竖井的部分。

- 长度限制比水平子系统宽松,但也要遵循标准(如光纤最长可达2000米甚至更远,具体看标准和应用)。

-

管理子系统 (Administration Subsystem / Telecommunications Room / Enclosure)

- 位置: 每层楼设置的配线间(电信间),通常位于楼层的中心或便于布线的地方。

- 功能:

- 连接水平布线子系统和垂直干线子系统。

- 提供配线架、跳线进行灵活的线路管理和跳接。

- 放置服务于该楼层的网络设备(如接入层交换机)。

- 主要组件:

- 配线架(水平配线架、垂直主干配线架)。

- 跳线(用于连接配线架端口之间,或配线架端口到网络设备端口)。

- 网络设备(楼层交换机、集线器等)。

- 理线器、标签系统(实现清晰管理和维护)。

- 机柜/机架。

- 关键点: 是实施灵活管理和变更的核心区域,清晰的标签和文档至关重要。

-

建筑群子系统 (Campus Backbone Subsystem)

- 位置: 连接多栋建筑物(园区内)的设备间子系统。

- 功能: 提供建筑群内各建筑物之间的高速主干连接。

- 主要组件:

- 建筑群主干线缆(几乎全部使用室外单模光纤SMF,因其传输距离最长、带宽最高、抗雷击和电磁干扰能力强)。

- 光缆连接硬件(在每栋建筑的设备间)。

- 地下管道、电缆沟、架空线杆等室外敷设设施。

- 防雷击保护装置。

- 关键点:

- 必须考虑室外环境因素(防水、防潮、防鼠咬、防紫外线、温度变化)。

- 敷设方式(直埋、管道、架空)需根据园区规划和成本选择。

- 长度可能很长,单模光纤是唯一可靠的选择。

- 接地和防雷是重中之重。

总结与关系:

- 这六个子系统共同构成了一个层次化、模块化的结构。

- 工作区是用户接入点。

- 水平子系统 将用户点连接到本层的管理子系统(楼层配线间)。

- 管理子系统 负责本楼层线路的汇聚、跳接,并通过垂直干线子系统 连接到整栋楼的设备间子系统。

- 设备间子系统 是楼内核心,连接所有楼层,并通过建筑群子系统与其他建筑物相连。

- 这种结构使得系统易于管理、扩展和维护。例如,在楼层配线间(管理子系统)通过跳线,可以灵活地将一个工作区的信息点连接到不同的网络服务(数据或语音)或不同的网络设备端口上,而无需更改水平线缆本身。

理解这六个子系统及其相互关系是进行网络规划与设计,特别是综合布线系统设计的基础。