自适应RAG

我们已经探索了多种改进RAG的方法:更好的分块、添加上下文、转换查询、重排序,甚至整合反馈。

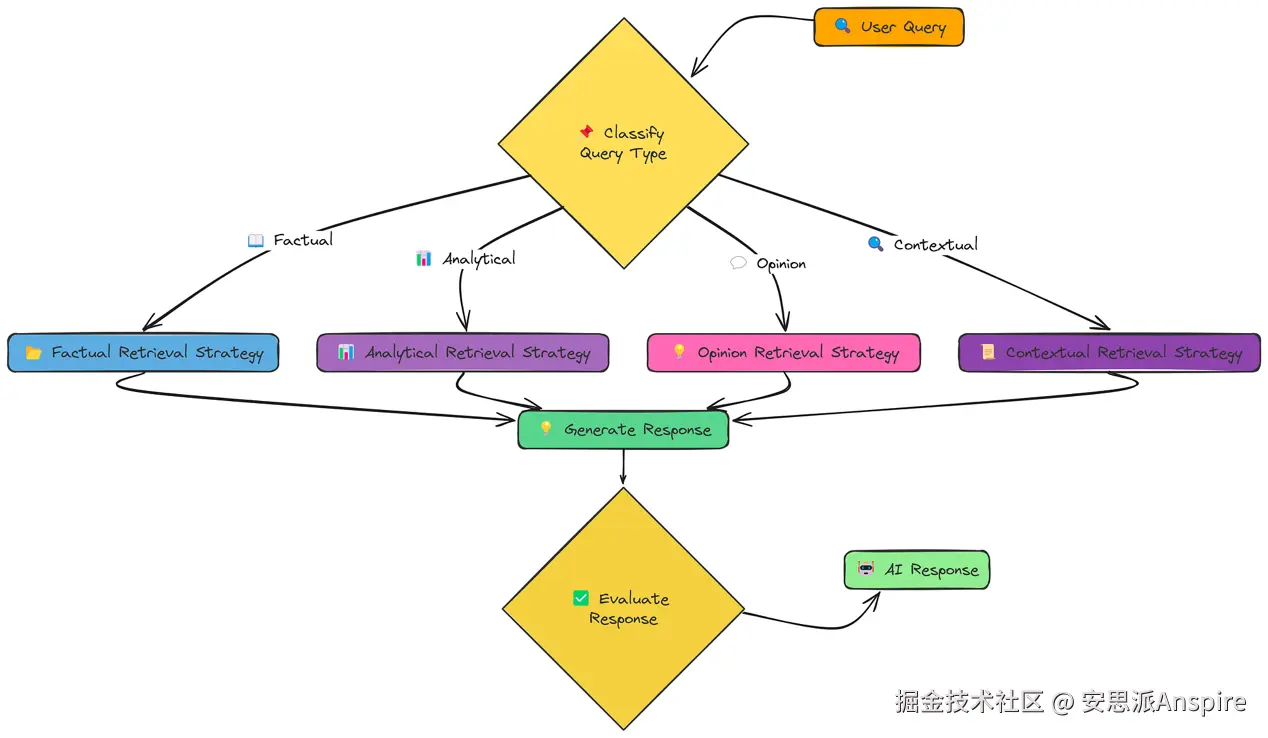

自适应RAG工作流

但如果最佳技术取决于所提出的问题类型呢?这就是Adaptive RAG背后的理念。

我们在这里使用四种不同的策略:

-

事实型策略:专注于检索精确的事实和数据。

-

分析型策略:旨在全面覆盖某个主题,探索不同方面。

-

观点型策略:尝试收集关于主观问题的多种观点。

-

语境型策略:整合用户特定的上下文以定制检索。

让我们看看它是如何工作的。我们将使用一个名为rag_with_adaptive_retrieval的函数来处理整个过程:

python

def rag_with_adaptive_retrieval(pdf_path, query, k=4, user_context=None):

"""

具有自适应检索功能的完整RAG管道。

"""

print("\n=== 自适应检索的RAG ===")

print(f"查询: {query}")

# 处理文档以提取文本、分块并创建嵌入

chunks, vector_store = process_document(pdf_path)

# 对查询进行分类以确定其类型

query_type = classify_query(query)

print(f"查询被分类为: {query_type}")

# 根据查询类型使用自适应检索策略检索文档

retrieved_docs = adaptive_retrieval(query, vector_store, k, user_context)

# 基于查询、检索到的文档和查询类型生成响应

response = generate_response(query, retrieved_docs, query_type)

# 将结果编译成字典

result = {

"query": query,

"query_type": query_type,

"retrieved_documents": retrieved_docs,

"response": response

}

print("\n=== 响应 ===")

print(response)

return result它首先使用一个名为classify_query的函数对查询进行分类,该函数与其他辅助函数一起定义。

根据识别出的类型,它选择并执行相应的专门检索策略(factual_retrieval_strategy、analytical_retrieval_strategy、opinion_retrieval_strategy或contextual_retrieval_strategy)。

最后,它使用generate_response来利用检索到的文档生成响应。

该函数返回一个包含结果的字典,包括查询、查询类型、检索到的文档和生成的响应。

让我们使用这个函数并对其进行评估:

ini

# 运行自适应RAG管道

result = rag_with_adaptive_retrieval(pdf_path, query)

# 评估。

evaluation_prompt = f"用户查询: {query}\nAI响应:\n{result['response']}\n真实响应: {reference_answer}\n{evaluate_system_prompt}"

evaluation_response = generate_response(evaluate_system_prompt, evaluation_prompt)

print(evaluation_response.choices[0].message.content)

### 输出 ###

评估分数为0.86这次我们获得了约0.856的分数。

通过根据特定的查询类型调整我们的检索策略,我们可以获得比"一刀切"方法显著更好的结果。这凸显了理解用户意图并相应地定制RAG系统的重要性。

Adaptive RAG不是一个固定的流程,它是一个框架,让我们能够根据查询选择最佳策略。

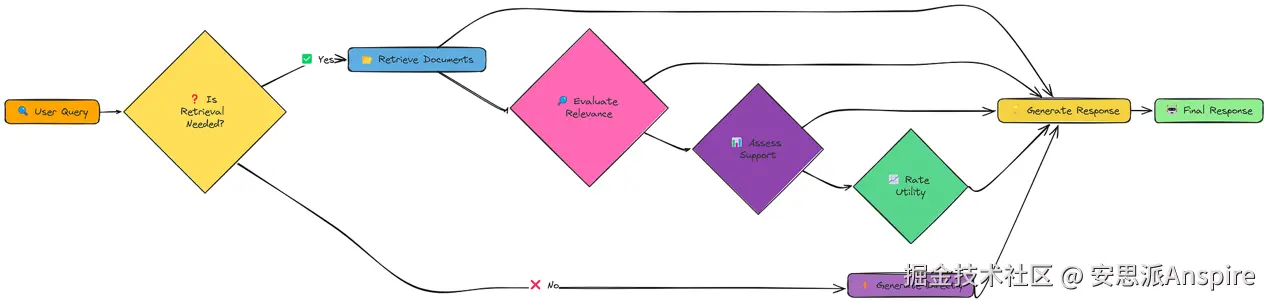

Self RAG

到目前为止,我们的RAG系统在很大程度上都是被动响应式 的。它们接收查询、检索信息,然后生成响应。而Self RAG采用了不同的方法:它是主动式 且具有反思能力的。

它不只是简单地检索和生成内容,还会思考是否需要检索、检索什么内容,以及如何使用检索到的信息。

Self RAG工作流

这些"反思"步骤使Self RAG比传统RAG更具动态性和适应性。它可以决定:

-

完全跳过检索。

-

采用不同策略进行多次检索。

-

丢弃不相关的信息。

-

优先处理有充分依据且有用的信息。

Self RAG的核心在于其生成"反思标记(reflection tokens)"的能力。这些是模型用于对自身流程进行推理的特殊标记。例如,它会为retrieval_needed(是否需要检索)、relevance(相关性)、support_rating(支持度评分)和utility_ratings(有用性评分)使用不同的标记。

模型通过组合这些标记来决定何时需要检索、何时不需要,以及LLM应基于什么依据生成最终响应。

首先,判断是否需要检索:

python

def determine_if_retrieval_needed(query):

"""

(示例说明 - 并非完全可运行)

判断给定查询是否需要检索。

"""

system_prompt = """你是一个判断回答查询是否需要检索的AI助手。

对于事实性问题、特定信息请求,或关于事件、人物、概念的问题,回答"Yes"。

对于观点类问题、假设性场景,或基于常识的简单查询,回答"No"。

仅用"Yes"或"No"回答。"""

user_prompt = f"Query: {query}\n\nIs retrieval necessary to answer this query accurately?"

response = client.chat.completions.create(

model="meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct",

messages=[

{"role": "system", "content": system_prompt},

{"role": "user", "content": user_prompt}

],

temperature=0

)

answer = response.choices[0].message.content.strip().lower()

return "yes" in answer这个determine_if_retrieval_needed函数(同样是简化版)使用LLM来判断是否需要外部信息。

-

对于像"法国的首都是什么?"这样的事实性问题,它可能返回False(LLM很可能已经知道答案)。

-

对于像"写一首诗......"这样的创作任务,它也可能返回False。

-

但对于更复杂或小众的查询,它会返回True。

下面是一个简化的相关性评估示例:

ini

def evaluate_relevance(query, context):

"""

(示例说明 - 并非完全可运行)

评估上下文与查询的相关性。

"""

system_prompt = """你是一个AI助手。判断一份文档是否与某个查询相关。

仅用"Relevant"或"Irrelevant"回答。"""

user_prompt = f"""Query: {query}

Document content:

{context[:500]}... [truncated]

Is this document relevant to the query? Answer with ONLY "Relevant" or "Irrelevant".

"""

response = client.chat.completions.create(

model="meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct",

messages=[

{"role": "system", "content": system_prompt},

{"role": "user", "content": user_prompt}

],

temperature=0

)

answer = response.choices[0].message.content.strip().lower()

return answer这个evaluate_relevance函数(同样是简化版)使用LLM来判断检索到的文档是否与查询相关。

这使Self RAG能够在生成响应之前过滤掉不相关的文档。

最后,我们可以这样调用所有这些功能:

ini

# 我们可以调用`self_rag`函数来实现self-rag,它会自动

# 决定何时检索、何时不检索。

result = self_rag(query, vector_store)

print(result["response"])

### 输出 ###

AI响应的评估分数为0.65我们在这里得到了0.6的分数。

这反映出:

-

Self RAG具有巨大的潜力,但完整实现非常复杂。

-

即便是我们展示的"是否需要检索"这一步骤,有时也可能出错。

-

我们尚未展示完整的"反思"过程,因此无法声称更高的分数。

关键要点是,Self RAG旨在让RAG系统更智能、更具适应性。它朝着能够对自身知识和检索需求进行推理的LLM迈出了一步。

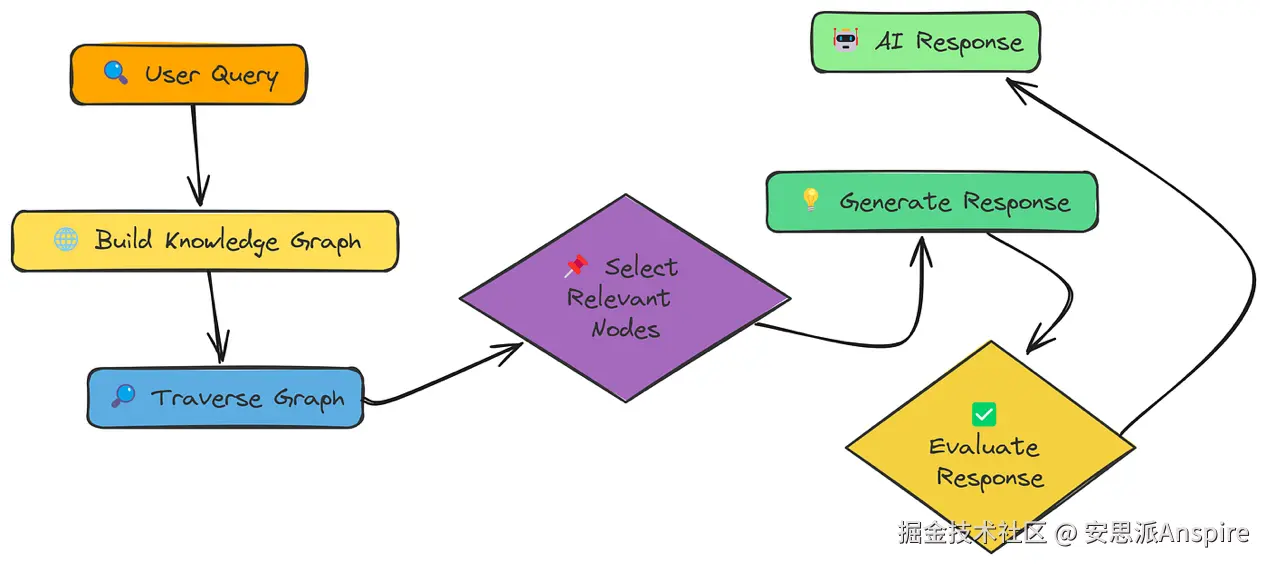

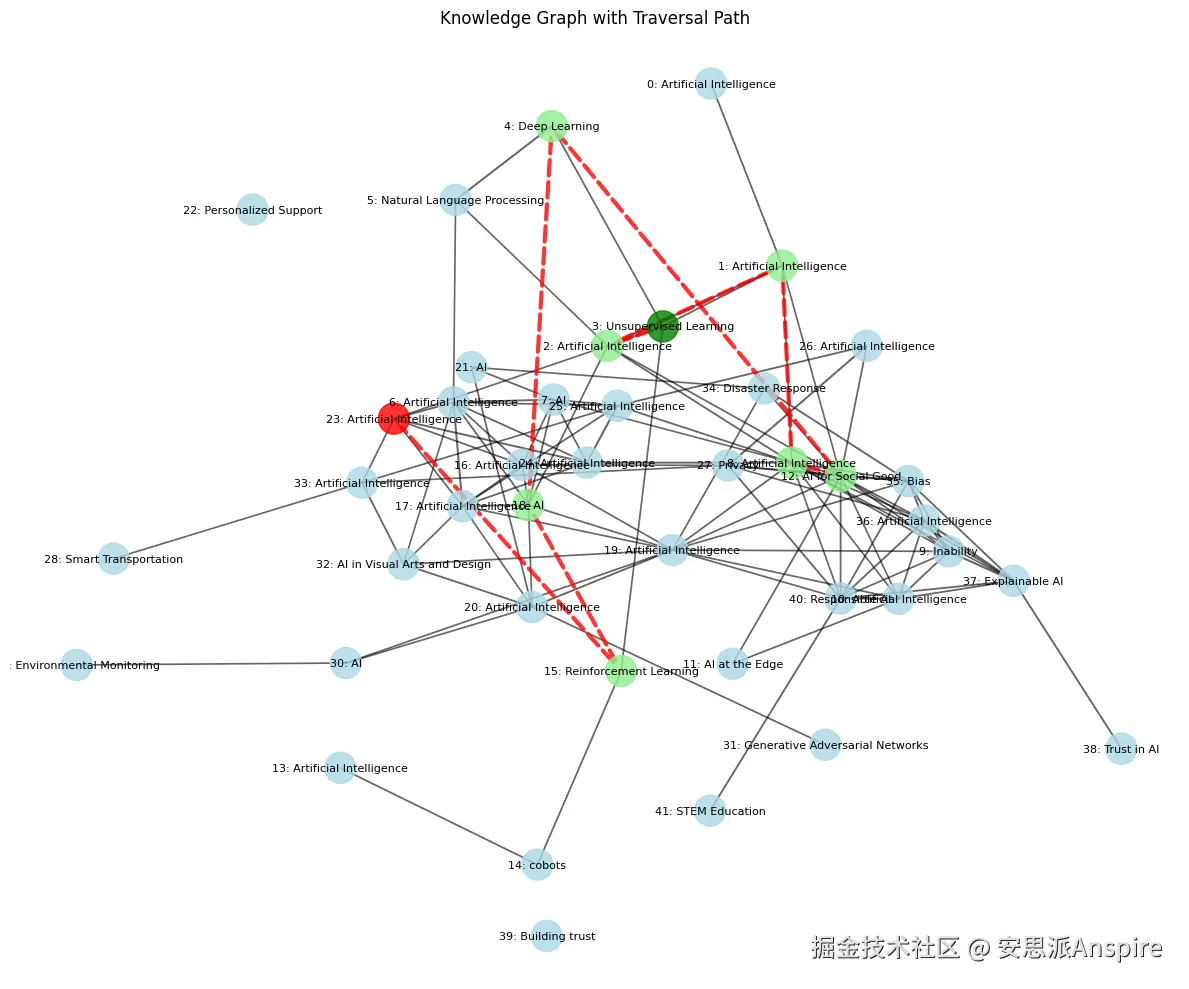

知识图谱

到目前为止,我们的RAG系统一直将文档视为独立chunk的集合。但如果信息之间是相互关联的呢?如果理解一个概念需要先理解相关概念呢?这就是图RAG(Graph RAG)的用武之地。

图RAG并非将信息组织成扁平的chunk列表,而是以知识图谱的形式来整合信息。可以把它想象成一个网络:

-

节点(Nodes):代表概念、实体或信息片段(类似我们的文本chunk)。

-

边(Edges):代表这些节点之间的关系。

知识图谱工作流

其核心思想是,通过遍历这个图谱,我们不仅能找到直接相关的信息,还能发现提供关键上下文的间接相关信息。

让我们通过一些简化代码来看看核心步骤是如何工作的。首先,构建知识图谱:

python

def build_knowledge_graph(chunks):

"""

使用嵌入和概念提取从文本chunk构建知识图谱。

参数:

chunks(dict列表):文本chunk列表,每个都包含一个"text"字段。

返回:

元组:(以文本chunk为节点的图谱,嵌入列表)

"""

graph, texts = nx.Graph(), [c["text"] for c in chunks]

embeddings = create_embeddings(texts) # 计算嵌入

# 添加带有提取的概念和嵌入的节点

for i, (chunk, emb) in enumerate(zip(chunks, embeddings)):

graph.add_node(i, text=chunk["text"], concepts := extract_concepts(chunk["text"]), embedding=emb)

# 基于共享概念和嵌入相似度创建边

for i, j in ((i, j) for i in range(len(chunks)) for j in range(i + 1, len(chunks))):

if shared_concepts := set(graph.nodes[i]["concepts"]) & set(graph.nodes[j]["concepts"]):

sim = np.dot(embeddings[i], embeddings[j]) / (np.linalg.norm(embeddings[i]) np.linalg.norm(embeddings[j]))

weight = 0.7 * sim + 0.3 * (len(shared_concepts) / min(len(graph.nodes[i]["concepts"]), len(graph.nodes[j]["concepts"])))

if weight > 0.6:

graph.add_edge(i, j, weight=weight, similarity=sim, shared_concepts=list(shared_concepts))

print(f"图谱构建完成:{graph.number_of_nodes()}个节点,{graph.number_of_edges()}条边")

return graph, embeddings它接收查询、图谱和嵌入,返回相关节点列表和遍历路径。

最后,我们有一个graph_rag_pipeline函数,它会用到上述两个函数:

python

def graph_rag_pipeline(pdf_path, query, chunk_size=1000, chunk_overlap=200, top_k=3):

"""

从文档到答案的完整图RAG流程。

"""

# 从PDF文档中提取文本

text = extract_text_from_pdf(pdf_path)

# 将提取的文本分割为重叠的chunk

chunks = chunk_text(text, chunk_size, chunk_overlap)

# 从文本chunk构建知识图谱

graph, embeddings = build_knowledge_graph(chunks)

# 遍历知识图谱以找到与查询相关的信息

relevant_chunks, traversal_path = traverse_graph(query, graph, embeddings, top_k)

# 基于查询和相关chunk生成响应

response = generate_response(query, relevant_chunks)

# 返回查询、响应、相关chunk、遍历路径和图谱

return {

"query": query,

"response": response,

"relevant_chunks": relevant_chunks,

"traversal_path": traversal_path,

"graph": graph

}让我们用它来生成响应:

ini

# 执行图RAG流程以处理文档并回答查询

results = graph_rag_pipeline(pdf_path, query)

# 评估。

evaluation_prompt = f"用户查询:{query}\nAI响应:\n{results['response']}\n真实响应:{reference_answer}\n{evaluate_system_prompt}"

evaluation_response = generate_response(evaluate_system_prompt, evaluation_prompt)

print(evaluation_response.choices[0].message.content)

### 输出

0.78我们得到了约0.78的分数。

图RAG的表现虽未超过更简单的方法,但它能够捕捉信息片段之间的关系,而不仅仅是单个信息片段本身。

验证用PDF上的知识图谱

这对于需要理解概念间联系的复杂查询来说尤其有用。

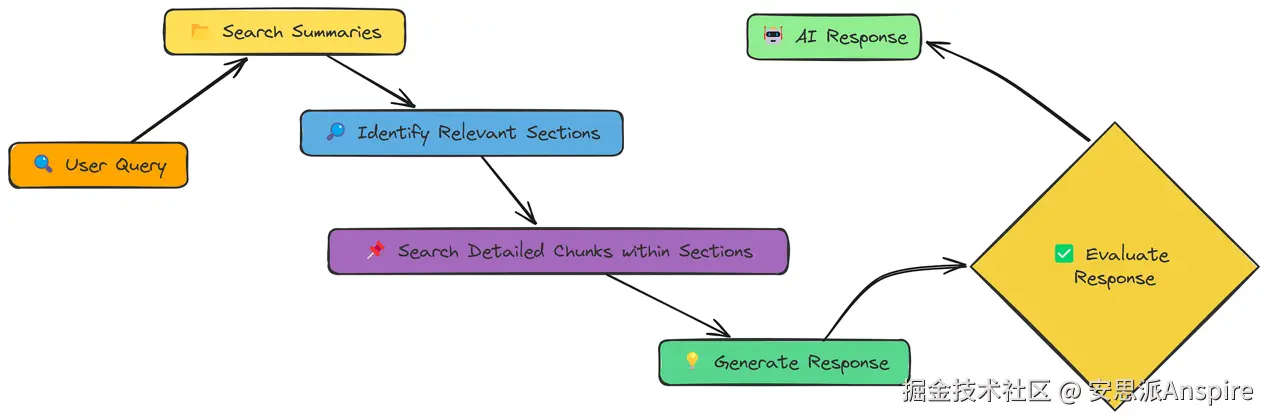

层级索引

我们已经探索了多种改进RAG的方法:更好的分块、上下文增强、查询转换、重排序,甚至基于图的检索。但这里存在一个根本性的权衡:

-

小分块:有利于精确匹配,但会丢失上下文。

-

大分块:能保留上下文,但可能导致检索相关性降低。

层级索引(Hierarchical Indices)提供了一种解决方案:我们创建两个层级的表示形式:

-

摘要(Summaries):文档较大章节的简洁概述。

-

详细分块(Detailed Chunks):这些章节内的更小分块。

层级索引工作流

-

首先,搜索摘要:这能快速缩小文档的相关章节范围。

-

然后,仅在这些章节内搜索详细分块:这既保证了小分块的精确性,又保留了较大章节的上下文。

让我们通过一个名为hierarchical_rag的函数来看看它的实际应用:

python

def hierarchical_rag(query, pdf_path, chunk_size=1000, chunk_overlap=200,

k_summaries=3, k_chunks=5, regenerate=False):

"""

完整的层级检索增强生成(RAG)流程。

参数:

query(str):用户查询。

pdf_path(str):PDF文档的路径。

chunk_size(int):用于处理的文本chunk大小。

chunk_overlap(int):连续chunk之间的重叠部分。

k_summaries(int):要检索的顶级摘要数量。

k_chunks(int):每个摘要下要检索的详细chunk数量。

regenerate(bool):是否重新处理文档。

返回:

dict:包含查询、生成的响应、检索到的chunk,以及摘要和详细chunk的数量。

"""

# 定义用于缓存摘要和详细向量存储的文件名

summary_store_file = f"{os.path.basename(pdf_path)}_summary_store.pkl"

detailed_store_file = f"{os.path.basename(pdf_path)}_detailed_store.pkl"

# 如果需要重新生成或缓存文件不存在,则处理文档

if regenerate or not os.path.exists(summary_store_file) or not os.path.exists(detailed_store_file):

print("正在处理文档并创建向量存储...")

summary_store, detailed_store = process_document_hierarchically(pdf_path, chunk_size, chunk_overlap)

# 保存处理后的存储以供将来使用

with open(summary_store_file, 'wb') as f:

pickle.dump(summary_store, f)

with open(detailed_store_file, 'wb') as f:

pickle.dump(detailed_store, f)

else:

# 从缓存加载现有的向量存储

print("正在加载现有的向量存储...")

with open(summary_store_file, 'rb') as f:

summary_store = pickle.load(f)

with open(detailed_store_file, 'rb') as f:

detailed_store = pickle.load(f)

# 使用层级搜索检索相关chunk

retrieved_chunks = retrieve_hierarchically(query, summary_store, detailed_store, k_summaries, k_chunks)

# 基于检索到的chunk生成响应

response = generate_response(query, retrieved_chunks)

# 返回带有元数据的结果

return {

"query": query,

"response": response,

"retrieved_chunks": retrieved_chunks,

"summary_count": len(summary_store.texts),

"detailed_count": len(detailed_store.texts)

}这个hierarchical_rag函数处理两阶段检索流程:

-

首先,它搜索summary_store以找到最相关的摘要。

-

然后,它搜索detailed_store,但只在属于顶级摘要的chunk中进行。这比搜索所有详细chunk效率高得多。

该函数还包含一个regenerate参数,用于决定是创建新的向量存储还是使用现有的。

让我们用它来回答查询并进行评估:

ini

# 运行层级RAG流程

result = hierarchical_rag(query, pdf_path)我们检索并生成响应。最后,看看评估分数:

python

# 评估。

evaluation_prompt = f"用户查询:{query}\nAI响应:\n{result['response']}\n真实响应:{reference_answer}\n{evaluate_system_prompt}"

evaluation_response = generate_response(evaluate_system_prompt, evaluation_prompt)

print(evaluation_response.choices[0].message.content)

### 输出

0.84我们的分数是0.84。

层级检索给出了迄今为止最好的分数。我们既获得了搜索摘要的速度,又获得了搜索小分块的精确性,此外还加上了每个分块所属章节带来的额外上下文。这就是为什么它通常是性能顶尖的RAG策略之一。

今天的内容到此结束了,但我们的RAG主题还未完结,我们将在下一次的文章中继续更新,欢迎持续关注!