引言

在 Java NIO 编程模型中,Selector 是整个架构的核心,负责协调多个 Channel 的 I/O 操作。理解 Selector 在不同场景下的行为模式,对于构建高性能、稳定的网络应用至关重要。本文将深入分析四种典型场景下服务端各组件的状态变化,并探讨 Java NIO 如此设计背后的哲学思考。

一、示例代码

服务端代码:

java

@Slf4j

public class Server {

public static void main(String[] args) throws IOException {

// 1. 创建Selector,管理多个channel

Selector selector = Selector.open();

// 2. 创建服务器,设置为非阻塞

ServerSocketChannel ssc = ServerSocketChannel.open();

ssc.bind(new InetSocketAddress(8080));

ssc.configureBlocking(false);

// 3.1 将服务器channel注册到Selector

SelectionKey sscKey = ssc.register(selector, 0, null);

// 3.2 设置服务器channel关注的事件:OP_ACCEPT

sscKey.interestOps(SelectionKey.OP_ACCEPT);

while (true) {

// 4. 阻塞,等待事件就绪

selector.select();

// 5. 获取所有就绪事件

Set<SelectionKey> selectionKeys = selector.selectedKeys();

Iterator<SelectionKey> iterator = selectionKeys.iterator();

while (iterator.hasNext()) {

SelectionKey key = iterator.next();

iterator.remove();

if (key.isAcceptable()) {

// 6 处理 OP_ACCEPT 事件

log.debug("监听到一个Accept事件,key: {}", key);

ServerSocketChannel channel = (ServerSocketChannel) key.channel();

SocketChannel sc = channel.accept();

log.debug("sc: {}", sc);

sc.configureBlocking(false);

SelectionKey scKey = sc.register(selector, 0, null);

scKey.interestOps(SelectionKey.OP_READ);

} else if (key.isReadable()) {

// 7. 处理 OP_READ 事件

try {

log.debug("监听到一个Read事件,key: {}", key);

SocketChannel channel = (SocketChannel) key.channel();

ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(16);

int read = channel.read(buffer);

if (read == -1) {

// 7.1 客户端正常断开链接处理

log.debug("{} 客户端正常断开链接", key);

key.cancel();

channel.close();

continue;

}

// 7.2 客户端正常发送数据处理

log.debug("{}", "客户端正常发送数据");

buffer.flip();

readBuffer(buffer);

} catch (IOException e) {

// 7.3 客户端异常断开链接处理

log.debug("{} 客户端异常断开链接", key);

key.cancel();

}

}

}

}

}

public static void readBuffer(ByteBuffer buffer) {

log.debug(StandardCharsets.UTF_8.decode(buffer).toString());

}

}客户端代码;

java

@Slf4j

public class Client {

public static void main(String[] args) throws IOException {

for (int i = 0; i < 4; i++) {

SocketChannel sc = SocketChannel.open();

sc.connect(new InetSocketAddress("localhost", 8080));

sc.write(StandardCharsets.UTF_8.encode("Hello, world!"));

sc.close();

}

}

}二、场景一:客户端正常发送数据

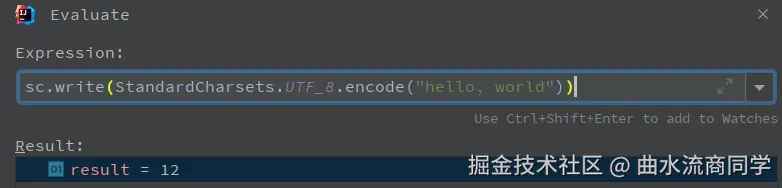

客户端通过 sc.write(StandardCharsets.UTF_8.encode("hello, world")) 发送一条实际数据,然后保持连接不关闭

服务端输出

服务端状态变化详细分析

阶段一:Selector 通知事件就绪

- 客户端写入通道 :

sc.write(StandardCharsets.UTF_8.encode("hello, world"))执行。 - 数据通过网络传输:数据包到达服务器端的网络缓冲区。

- Selector 被唤醒 :操作系统通知 Selector,之前注册的某个 Channel(对应这个客户端连接)有数据可读了(

OP_READ事件就绪)。 selector.select()返回 :select()方法从阻塞中返回,返回值 > 0,表示有事件就绪的 Channel 数量。selectedKeys集合填充 :Selector 内部将那些事件就绪的SelectionKey对象添加到selectedKeys集合中。此时,客户端 Channel 对应的SelectionKey就在这个集合里,并且key.isReadable()为true。

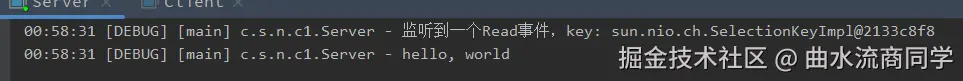

阶段二:服务端处理 Read 事件(关键)

服务端代码进入 else if (key.isReadable()) 分支。

java

log.debug("监听到一个Read事件,key: {}", key);

SocketChannel channel = (SocketChannel) key.channel();

ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(16); // 创建一个新的16字节Buffer

int read = channel.read(buffer); // read表示读取到的字节数channel.read(buffer) 操作的具体过程:

- 系统尝试从 SocketChannel 的接收缓冲区(操作系统内核空间)中,将数据拷贝到我们分配的

buffer(JVM 堆内存/直接内存)中。 - 由于消息 "hello, world" 是 12 字节,而 buffer 容量是 16,空间足够。

- 系统成功拷贝了 12 个字节 到

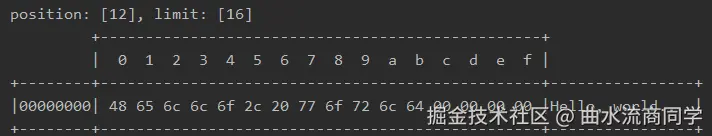

buffer中。 read()方法的返回值是 12,表示实际读取到的字节数。- Buffer 状态变化 :

position:移动到了 12。因为写入了12个字节。limit:保持不变,为 16(容量)。capacity:保持不变,为 16。

此时 Buffer 的内部结构:

阶段三:服务端处理数据

java

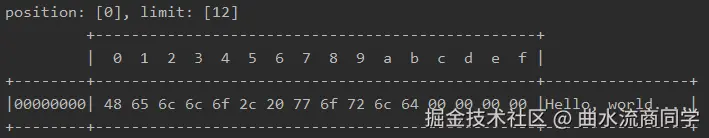

buffer.flip();

readBuffer(buffer);buffer.flip() 操作的具体过程: 这个方法的作用是切换Buffer为读模式,为后续从Buffer中取出数据做准备。

limit:被设置为当前position的值,即 12。这表示有效数据的结束位置。position:被重置为 0。表示从开头开始读。- Buffer 状态变化(读模式) :

position = 0limit = 12capacity = 16

此时 Buffer 的内部结构(准备好被读取):

readBuffer(buffer)会从position=0开始,读取到limit=12,打印出hello, world的内容。

阶段四:本次事件处理结束

java

iterator.remove(); // 关键操作!iterator.remove():将当前处理完毕的SelectionKey从selectedKeys集合中移除。这非常重要,如果你不移除,下一次循环时又会处理到同一个Key,导致逻辑错误。- 循环继续 :服务端回到

while (true)循环的起点,再次调用selector.select(),等待下一个事件。

重要总结:各组件的最终状态

-

Selector:

selectedKeys集合已被清空(因为remove了)。- Selector 依然监听 着这个客户端 Channel 的

OP_READ事件(因为interestOps没有改变)。

-

SelectionKey:

- 依然有效,仍然注册在 Selector 上。

interestOps仍然是OP_READ。

-

SocketChannel:

- 连接依然保持。

- 它的接收缓冲区里已经没有数据了(数据已经被我们读走了)。

三、场景二:客户端发送空数据

客户端通过 sc.write(StandardCharsets.UTF_8.encode("")) 发送空消息。

过程分析

1. 客户端发送空消息

sc.write(StandardCharsets.UTF_8.encode("")) 这行代码创建了一个长度为 0 的 ByteBuffer 并写入通道。在 TCP 协议层面,这仍然是一个有效的数据包。它只是其"数据载荷"部分的长度为 0。

2. 服务端 Selector 的反应

这是最关键的一步。Selector 是否会触发 OP_READ 事件,取决于一个核心原则:

当一个 SocketChannel 的接收缓冲区(内核态)中有"大于 0 字节"的新数据到达时,OP_READ 事件才会就绪。

- 由于客户端发送的是一个长度为 0 的消息,服务器的接收缓冲区里没有增加任何新的可读字节。

- 因此,Selector 不会认为

OP_READ事件已经就绪。 selector.select()方法不会因为这个消息而被唤醒 。它会继续保持阻塞,等待下一个真正的事件(例如新的连接OP_ACCEPT、其他通道的数据OP_READ或客户端断开连接)。

3. 服务端代码的执行路径

因为 Selector 没有被唤醒,所以:

selector.select()不会返回。selectedKeys集合为空。- 服务端的

while循环会一直停在selector.select()这一行,就像什么都没发生过一样 。它永远不会进入处理OP_READ的那个分支来处理这个空消息。

OP_READ 的含义 :是"通道的读取就绪状态发生了变化(从无可读数据变为有可读数据),而不仅仅是"当前可以执行读取操作"。如果读取操作会立即返回 0 字节(空消息),Selector 通常不会事先通知你。对于 -1(关闭)的情况,它是个例外,会触发通知(接下来讨论)。

四、场景三:客户端正常关闭连接

客户端调用 sc.close() 正常关闭连接。

客户端正常关闭连接后的组件变化

1. 客户端行为

客户端(Client类)调用 sc.close() 正常关闭连接后,客户端的套接字通道会发送一个 FIN 包给服务端,表示连接正常终止。

2. 服务端 Selector 的变化

- 服务端的

Selector在客户端关闭连接后,会检测到关联的SocketChannel读事件(OP_READ)就绪。这是因为当客户端关闭连接时,通道的读端会收到 EOF( end-of-stream),从而触发读事件。 - 如果对应的

SelectionKey没有被取消,每次调用selector.select()时,Selector都会返回这个就绪的读事件,因为通道的读状态一直处于"可读"(但实际读操作返回 -1)。

3. 服务端 SocketChannel 的变化

- 当服务端的

SocketChannel接收到客户端的 FIN 包后,通道的状态变为"可读",但每次调用channel.read(buffer)都会返回 -1,表示已经到达流末尾。 - 如果没有处理

read == -1,通道会一直保持注册在Selector上,并且SelectionKey的 interest set 仍然是OP_READ,所以Selector会持续报告该事件。

4. SelectionKey 的处理

-

在服务端循环中,每次

selector.select()返回后,selectedKeys集合都会包含这个关闭连接的SelectionKey(因为读事件就绪)。 -

代码会调用

key.isReadable()返回 true,进入读处理分支。-

如果没有检查

read == -1,代码会继续执行buffer.flip()和readBuffer(buffer),但 buffer 中没有数据,然后在下一次循环中,selector.select()又会立即返回该事件,因为通道的读状态没有变化,且 key 没有被取消。这样就会无限循环。 -

检查

read == -1,表示客户端正常关闭连接- 调用

key.cancel()来取消该键的注册,从而从Selector的键集中移除该键 - 或者调用

channel.close()关闭通道也会自动取消注册。

从而避免无限循环。

- 调用

javaif (read == -1) { // 7.1 客户端正常断开链接处理 log.debug("{} 客户端正常断开链接", key); key.cancel(); channel.close(); continue; } -

五、场景四:客户端异常关闭连接

客户端异常关闭(例如:进程崩溃、网络线被拔掉、主机断电等)是一个与正常关闭截然不同的过程 核心区别:TCP 连接是如何断开的:

- 正常关闭:通过 TCP 四次挥手(FIN, ACK, FIN, ACK)优雅地终止连接。这是一个有通知的、协商的过程。

- 异常关闭:连接突然中断,没有任何协商。服务器可能永远收不到客户端的 FIN 包。

服务端状态详细变化过程

阶段一:检测到连接异常(操作系统 & TCP 协议层面)

- 触发条件:客户端崩溃、断电、网络中断等。

- TCP 保活机制(Keep-Alive) :这是关键。TCP 协议有一个可选的"保活"机制。

- 当连接长时间空闲时,服务器端会发送保活探测包(Keep-Alive probe)给客户端。

- 如果客户端正常,会回复一个 ACK。一切照旧。

- 如果客户端异常,服务器将收不到 ACK 回复。在经过数次重试后,操作系统最终会判定此连接已死亡。

- 下一个数据发送尝试:即使没有保活,当服务器下次尝试通过这个失效的连接向客户端发送数据时,底层协议会多次重传失败,最终也会导致连接被判定为中断。

最终,操作系统内核会将其管理的这个 Socket 标记为错误状态。

阶段二:Selector 的通知机制

- 事件就绪:当操作系统确认连接已异常断开后,它会通知注册在该连接上的 Selector。

OP_READ事件 :和正常关闭一样,Selector 会将其视为一个OP_READ事件就绪 。因为从 Selector 的角度看,"这个通道有情况需要你去读取(read)一下",至于读取的结果是数据还是错误,它不管。selector.select()返回 :因此,select()方法会从阻塞中唤醒,并将这个通道对应的SelectionKey放入selectedKeys集合中。

阶段三:服务端处理 Read 事件(并捕获异常)

服务端代码进入 else if (key.isReadable()) 分支,并开始执行 try 块中的代码。

java

try {

log.debug("监听到一个Read事件,key: {}", key);

SocketChannel channel = (SocketChannel) key.channel();

ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(16);

int read = channel.read(buffer); // <--- 异常发生在这里!

...

} catch (IOException e) {

log.debug("{} 客户端异常断开链接", key);

key.cancel(); // <--- 关键的清理操作!

}channel.read(buffer)操作:当服务端尝试从这个已经被操作系统标记为"失效"的 SocketChannel 读取数据时,底层系统调用会失败。- 抛出 IOException :这个失败会转换成一个

IOException(通常其具体原因是Connection reset by peer),从read()方法中抛出。它不会返回 -1。 - 进入 catch 块 :异常被捕获,代码跳转到

catch块中执行。

阶段四:服务端的清理操作

这是在 catch 块中必须完成的动作,与处理 read == -1 同等重要。

java

catch (IOException e) {

log.debug("{} 客户端异常断开链接", key); // 1. 记录日志

key.cancel(); // 2. 从Selector中取消注册,避免无限循环

// 3. (通常还会在这里调用 channel.close() 来释放系统资源)

}key.cancel():这是最关键的一步 。它将这个 SelectionKey 标记为已取消,这样在下次select()时,Selector 就会将其从自己的注册列表中彻底移除。如果不这样做,Selector 会持续不断地报告这个通道OP_READ就绪,导致无限循环和 CPU 100%。- 记录日志:记录客户端异常断开的信息,用于监控和调试。

- 关闭 Channel (最佳实践) :虽然

key.cancel()切断了 Selector 的联系,但 SocketChannel 本身仍然是一个打开的文件描述符,占用系统资源。严格来说,应该再调用一下channel.close()(由于最开始写的代码,channel不在catch作用域范围内,就省了这一步操作) 来释放它。在之后的某个时间点,垃圾回收器会清理掉这个 Java 对象。

对比: 正常关闭 vs. 异常关闭

| 特性 | 客户端正常关闭 (close()) |

客户端异常关闭 (崩溃/断网) |

|---|---|---|

| TCP 过程 | 完成四次挥手 | 无挥手,通过保活或重传超时判定 |

| Selector 事件 | OP_READ 就绪 |

OP_READ 就绪 |

channel.read() |

返回 -1 |

抛出 IOException |

| 服务端处理 | 检查 if (read == -1) |

在 catch (IOException e) 中处理 |

| 共同必要操作 | 必须调用 key.cancel() |

必须调用 key.cancel() |

| 资源清理 | 最好也调用 channel.close() |

最好也调用 channel.close() |

六、Java NIO 的设计哲学探析

重新探讨一下客户端正常关闭后服务端行为,当读取到-1(EOF)意味着连接结束,事件似乎应该"耗尽"。但Java NIO的设计选择让它在下一次循环中依然报告就绪。

1. 核心原因:Selector的职责分离与状态机模型

Java NIO的设计遵循了职责分离(Separation of Concerns) 的原则,并将网络通道视为一个状态机。

-

Selector的单一职责 :Selector的核心职责只有一个------报告通道的就绪状态。它不负责解释状态的含义,也不负责管理通道的生命周期。它的工作是基于操作系统告知的当前状态("这个套接字现在可以读了"),而不是基于应用逻辑的预期状态("这个套接字读完之后应该就不会再有事了")。

-

通道的状态机 :一个

SocketChannel可以处于多种状态(连接中、已连接、可读、可写、已关闭等)。当客户端发送FIN包关闭连接时,操作系统会将通道置于一个永久性的"可读"状态。你可以把它想象成一个开关被拨到了"开"的位置并且卡住了,再也关不上了。只要这个通道还注册在Selector上,Selector就会持续不断地看到这个"可读"状态并报告给你。

2. 为什么Java要这样设计?(设计哲学的考量)

这种设计实际上提供了更大的灵活性和控制权给开发者,而不是由框架自作主张地帮开发者做决定。主要原因如下:

-

资源管理的明确性:连接的生命周期管理(何时取消注册、何时关闭通道)被认为是一项重要的、应用相关的职责。NIO将这份责任明确地交给了开发者。这样,开发者可以:

- 在准确的时间点进行资源清理。

- 在调用

key.cancel()和channel.close()之前,有机会执行一些自定义的清理逻辑(例如记录日志、通知其他组件、发送最后的响应等)。

-

避免隐藏的魔法操作 :如果Selector在检测到

read() == -1后自动取消注册,这对开发者来说就是一种"隐藏行为"。在复杂的异步编程中,这种隐藏行为会让调试变得异常困难,因为你不确定是什么时候、为什么这个Key从Selector中消失了。显式的key.cancel()让程序的行为更加清晰和可预测。 -

处理多种边缘情况 :并非所有读取到结束信号的场景都意味着要立即关闭。例如,在某些协议中,可能允许半关闭(

shutdownOutput),一端停止发送数据但还可以接收数据。如果Selector自动处理,就无法支持这种更复杂的用例。将决定权交给开发者,框架就能保持简单和通用。 -

与底层操作系统行为保持一致:Java NIO 是底层操作系统I/O多路复用系统调用(如Linux的epoll、BSD的kqueue)的抽象。这些系统调用的行为就是:当连接关闭时,它们会持续报告该套接字为可读状态。Java选择直接暴露这种行为,而不是增加一个可能会引入不一致性的抽象层。

3. 异常关闭情形

和正常关闭时完全一样 ,当客户端异常关闭,Selector 只负责报告状态("这个通道可读"),而不解释状态。只要你不显式地调用 key.cancel() 告诉 Selector "别再给我报告这个通道了",它就会认为你仍然关心这个通道的事件。操作系统已经永久地将这个通道标记为"错误/可读"状态,所以 Selector 每次检查都会看到这个状态,并持续报告。

4. 一个恰当的比喻

想象一下Selector是一个非常尽职但头脑简单的哨兵。

- 他的职责:检查一排电话(Channels),如果哪个电话的指示灯亮了(就绪),他就跑来告诉你:"报告!X号电话有事!"

- 客户端挂断:X号电话的"对方已挂断"指示灯亮了(这属于一种"可读"事件)。

- 哨兵的行为 :他会第一次跑来告诉你:"报告!X号电话有事!"你拿起电话听了一下,发现是忙音(

read == -1)。 - 问题的关键 :除非你明确命令哨兵"这个电话坏了,别再管它了"(

key.cancel()),否则他会永远、一次又一次地跑来报告:"报告!X号电话有事!",因为那个指示灯在他眼里一直亮着。

哨兵(Selector)不会自作聪明地认为"既然上次报告后长官没反应,那这个电话可能没问题了"。他的职责就是报告当前状态,而不是解读状态背后的含义。

5. Java NIO 设计哲学总结

Java NIO设计让你在正常关闭(读取到-1)或异常关闭(读取异常)后手动调用 key.cancel(),不是一种缺陷,而是一种深思熟虑的设计选择。

- 目的 :为了将事件通知 和连接生命周期管理的职责清晰分离。

- 好处:给予了开发者最大的灵活性和控制权,使程序行为更加明确和可预测,并与底层操作系统模型保持一致。

- 代价:开发者需要负责进行必要的清理工作,否则就会导致你观察到的无限循环。

这种设计体现了Java系统编程库的一个重要理念:提供基础、强大的构建块,而将如何组合和使用这些构建块的高级策略留给开发者。

总结

四种场景对比

| 场景 | channel.read(buffer) 返回值 |

Selector 的 OP_READ 事件 |

服务端行为 |

|---|---|---|---|

| 正常数据 (如 "hello") | > 0 (实际读取的字节数,如 5) | 会触发 | 处理数据,打印日志 |

| 空消息 ("") | (根本不会调用到read) | 不会触发 | 忽略,selector 继续阻塞 |

客户端正常关闭 (close()) |

-1 | 会触发(通知连接可读) | 需调用 key.cancel() 避免循环 |

| 客户端异常关闭 (断网) | 抛出 IOException | 会触发(通知连接可读) | 需调用 key.cancel() 并处理异常 |

Java NIO 的设计体现了"机制与策略分离"的经典架构原则。Selector 提供强大的事件通知机制,而将处理策略完全交给开发者。这种设计虽提供了无与伦比的灵活性和控制力。