借助智能化技术的支持,许多"内容创作类APP"在原型设计阶段就开始探索新的交互与功能布局,使得产品既能承载复杂的生成逻辑,又能保持操作的直观与流畅。下面以墨刀素材广场中的 "AI内容创作"APP原型为例,对其框架与设计思路进行拆解,并归纳出此类产品的通用要点,供有类似需求的产品经理参考。

一、"AI内容创作"APP原型设计详细拆解

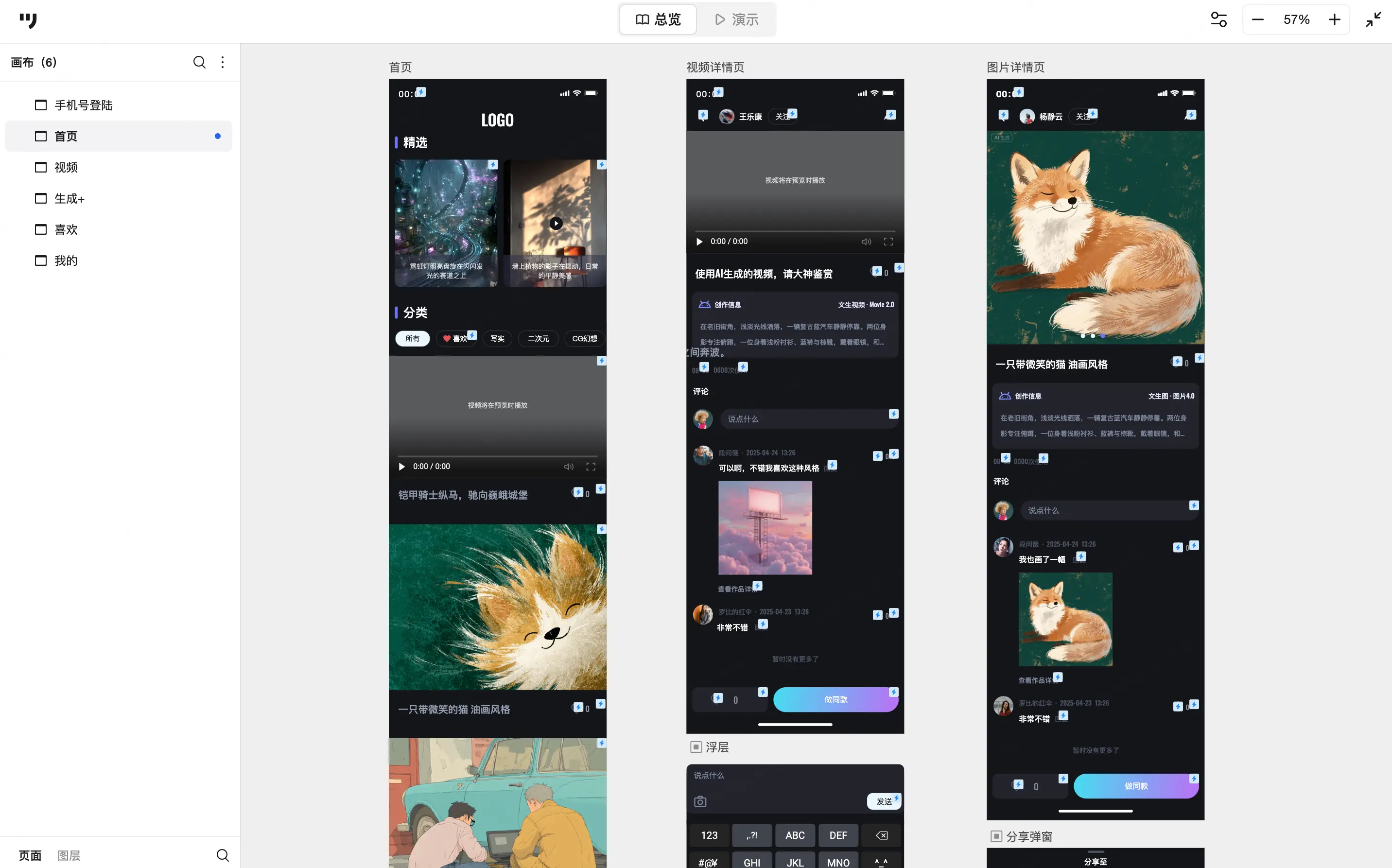

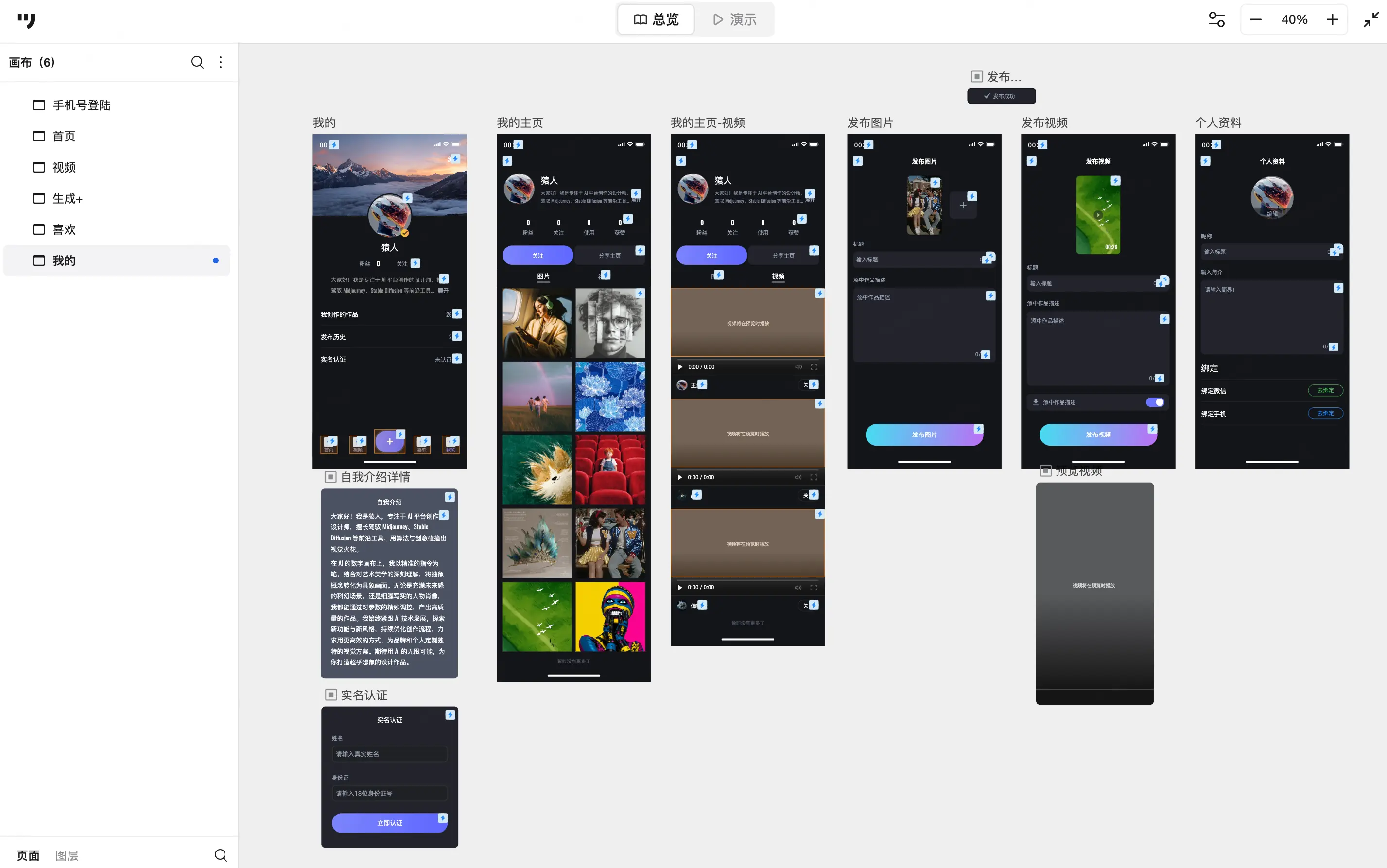

以素材广场中的 "AI内容创作"APP原型 为例,该应用整体框架由五大核心模块组成:首页、视频、生成+、喜欢、我的。

- 首页模块:分为"精选"和"分类"两部分。精选区通过横向卡片结构展示优质视频内容,突出推荐效果;分类区则以横向标签形式呈现(如:所有、喜欢、写实、二次元、CG幻想等),便于用户根据兴趣快速筛选。展示内容主要为用户生成的视频和图片,支持点赞等社交互动。

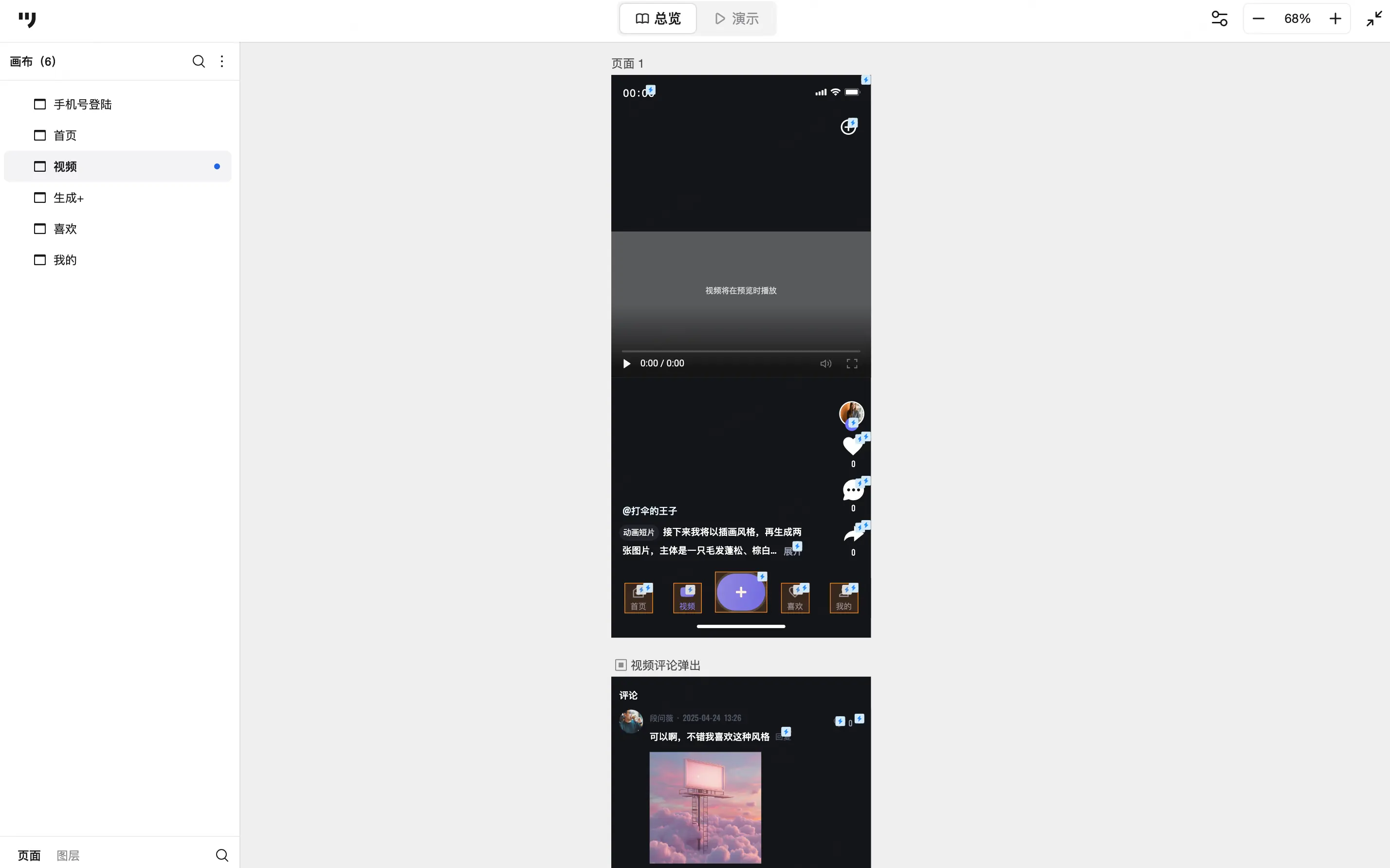

- 视频模块:右上角设置"+"号入口,用户可直接发起AI视频生成。内容流支持上下滑动切换,右侧区域集中放置互动入口(头像、点赞、评论、转发),延续了短视频类产品的交互逻辑。

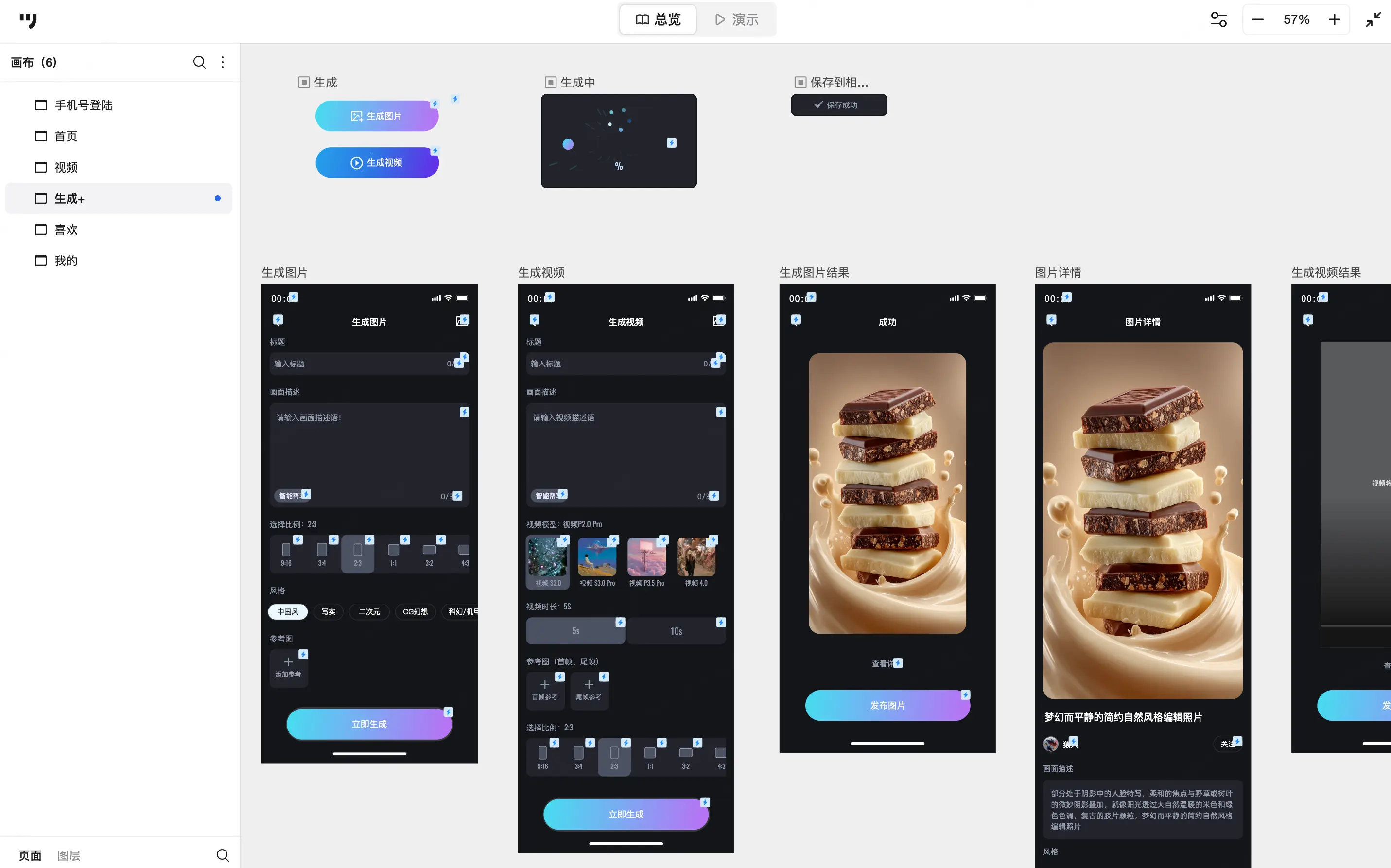

- 生成+模块:为核心创作功能,分为**"AI生成图片"和"AI生成视频"**。"图片生成"部分从上到下的流程依次为标题、画面描述、比例选择、风格选择(如中国风、写实、二次元、CG幻想、科幻等),并支持上传参考图。顶部提供保存入口,底部为"立即生成"按钮。"视频生成"的流程与"图片生成"类似,并支持选择视频模型、时长、参考图(首帧/尾帧)、比例等参数。生成逻辑同样以自上而下的操作路径引导。

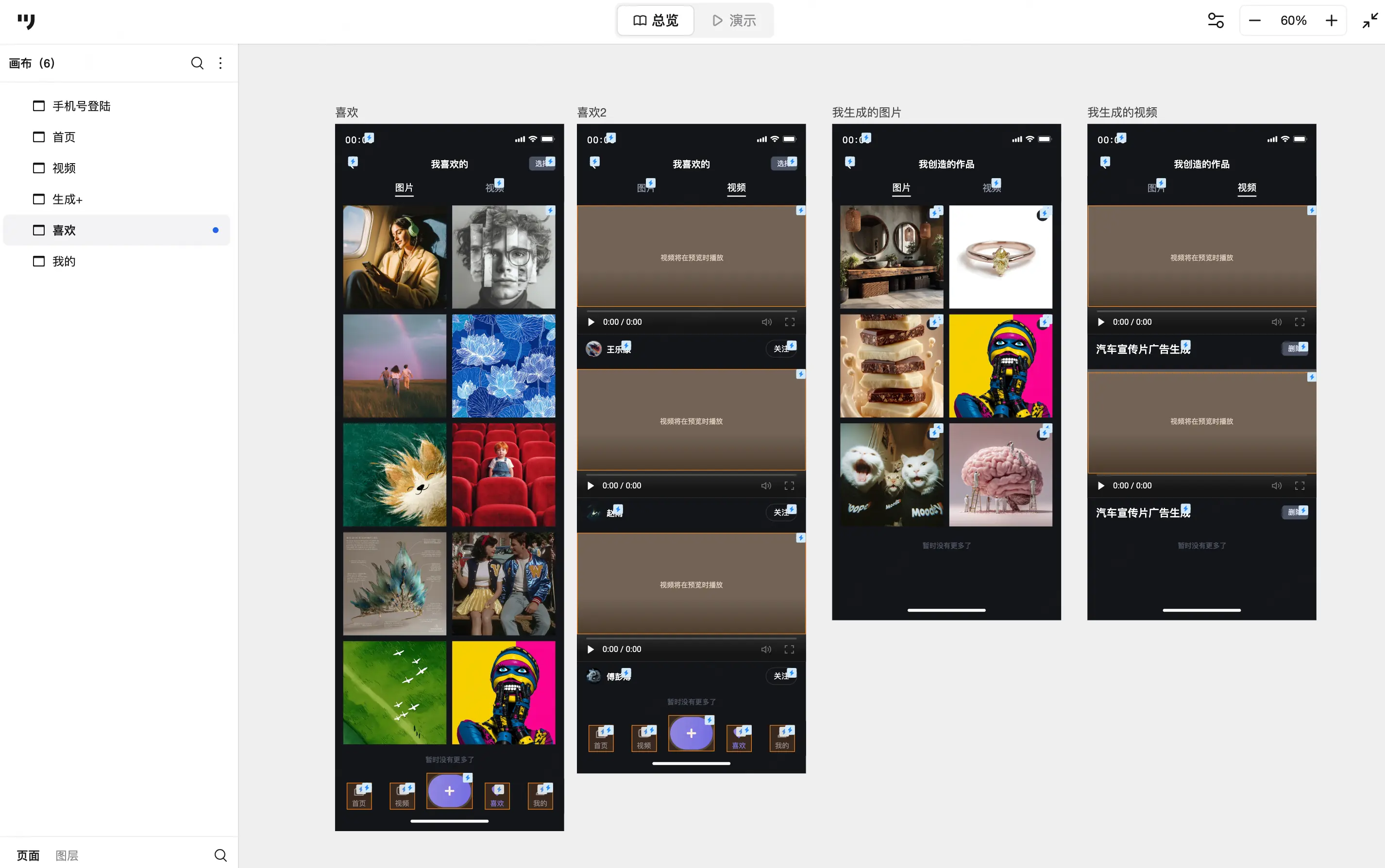

- 喜欢模块:分为图片和视频两类,用户可在此浏览、管理和分享自己生成的内容,并进行点赞、评论等互动。

- 我的模块:居中展示用户头像(支持背景图设置),下方展示粉丝与关注数据,并提供"我生成的作品""发布历史""实名认证"等入口,方便用户管理个人资产和身份信息。

二、"AI内容创作"APP原型设计核心要点

1、首页以内容分发为核心

首页通常承担"内容入口"与"用户留存"的双重职责。设计上往往分为两个层次:一是精选推荐 ,通过横向卡片或信息流的形式展示优质内容,提升平台调性和用户初始体验;二是分类导航,以标签形式划分内容类型,让用户能根据兴趣快速进入对应内容池。在交互上,首页往往直接嵌入点赞、收藏等轻社交功能,降低参与门槛。

2、创作工具是产品的核心模块

AI内容创作类APP的竞争力集中在创作工具的易用性和自由度上。常见设计逻辑是 "自上而下、逐步选择":

-

输入基本信息(标题、描述) → 选择生成参数(比例、风格、模型、时长等) → 添加参考素材(图片或视频首尾帧) → 点击生成。

-

在布局上,顶部通常放置保存按钮,底部则提供明确的"立即生成"操作,确保路径清晰,避免用户迷失。

-

参数设置上既要提供足够的灵活性(如风格、比例),又需保证默认选项合理,以降低新手门槛。

3、内容消费与互动延续短视频逻辑

在内容消费层面,AI内容创作类APP多借鉴短视频或图文社区的交互逻辑。内容展示一般支持上下滑动更新或瀑布流浏览,满足用户快速获取的习惯。互动功能集中布置在内容右侧,包括点赞、评论、转发、关注等,保持单手操作的便利性。这样的设计不仅降低学习成本,也提升了内容的传播效率。

三、高效搭建原型技巧

在原型设计过程中,最大的挑战往往来自于"既要体现复杂功能,又要保持清晰逻辑"。因此在短时间内快速搭建好原型,可以借助以下几种方法:

- AI原型图工具 。智能化工具在当下的应用非常广泛,合理运用能够极大提高工作效率。如墨刀AI、Figma、Visily等,产品经理可通过描述产品需求一键生成原型图,再在生成初稿的基础上进行修改,节省了从0到1的搭建过程。

-

素材广场 。产品经理可以通过借鉴原型素材模版(如墨刀的素材广场、Figma资源社区),直接复用成熟的页面结构与交互逻辑,减少从零开始绘制的重复劳动。同时,模版往往自带行业场景最佳实践,能够帮助团队快速对齐设计思路。

-

组件库 。将常用的输入框、卡片、弹窗、导航栏等转换为可复用组件,统一管理样式与交互规则。在原型迭代时,只需替换或调整组件即可完成整体修改,不仅节省时间,也能保持产品的一致性与规范性。

结语

"内容创作类APP"的原型设计并不仅仅是画出界面,更关键的是搭建起从创作到分发、再到消费与沉淀的完整链路。本文通过对"AI内容创作"APP的拆解,为同类产品提供了可参考的设计路径。对于产品经理来说,合理利用现成的原型资源与辅助工具,可以让原型设计更加高效,也能让产品在早期阶段更快进入验证和迭代。

注:文中提到的原型案例和各类工具,均为个人经验分享,可自由选择,无推广目的。