文章目录

- 前言

- 一、欧盟《人工智能法案》实施时间表

- 二、关于人工智能系统定义的指南

-

- [1. 人工智能系统的要素](#1. 人工智能系统的要素)

- [2. 不属于人工智能系统的情形](#2. 不属于人工智能系统的情形)

前言

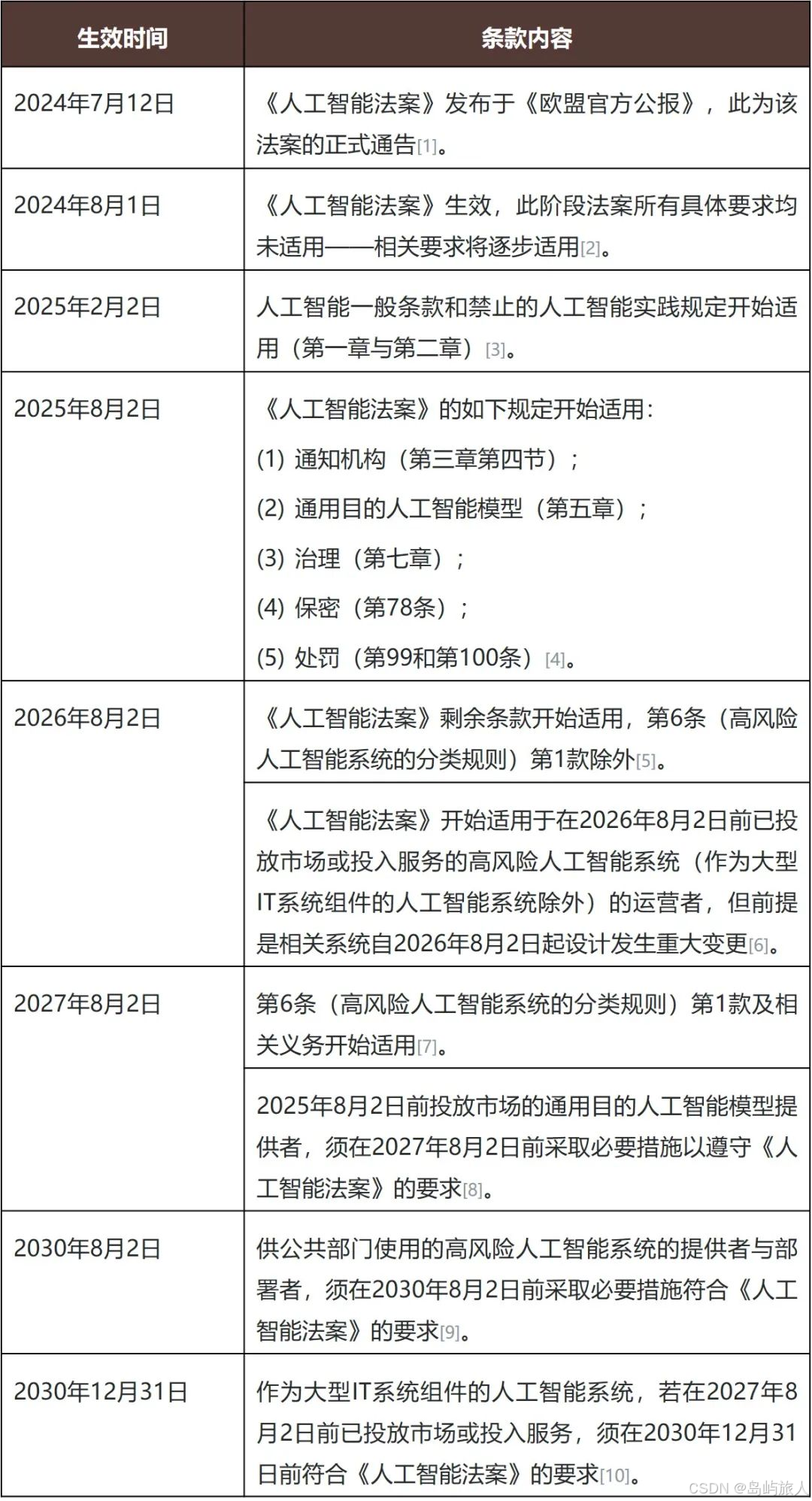

作为全球首部全面规范人工智能技术的综合性立法,欧盟《人工智能法案》(Artificial Intelligence Act)自2024年8月1日起生效并分阶段实施。

法案生效一年来,欧盟委员会及相关机构陆续发布了一系列配套文件,包括法案实施时间表、《关于人工智能系统定义的指南》、《关于禁止的人工智能实践指南》以及《通用目的人工智能模型提供者义务范围指南》等,以更好推动法案的实施与落地。

一、欧盟《人工智能法案》实施时间表

二、关于人工智能系统定义的指南

《人工智能法案》适用于人工智能系统,该法案对人工智能系统的定义为:被设计用于以不同程度的自主性运行,并可能在部署后表现出适应性的机器系统,且为了明确或隐含的目标,根据其接收的输入推断如何生成可以影响物理或虚拟环境的输出,如预测、内容、推荐或决策。

2025年2月6日,欧盟委员会发布了《关于人工智能系统定义的指南》(Guidelines on the definition of an artificial intelligence system,以下简称"AI System Guidelines"),旨在为《人工智能法案》中人工智能系统的定义提供解释和指导。该指南由欧盟委员会制定,参考了利益相关者咨询和欧洲人工智能委员会的反馈意见,但其性质为非约束性文件,对人工智能系统的最终解释权仍归欧盟法院(CJEU)。

AI System Guidelines的主要内容包括人工智能系统的构成要素,以及明确不属于人工智能系统的情形,以帮助相关方判断其系统是否属于《人工智能法案》的监管范围。鉴于人工智能技术的快速发展,AI System Guidelines强调,无法穷尽列举所有可能的人工智能系统,在明确定义"人工智能系统"概念的同时,需结合每个系统的具体特性进行分析和判断,避免机械套用定义。

1. 人工智能系统的要素

AI System Guidelines围绕《人工智能法案》第3条第1款对"人工智能系统"的定义展开,详细阐述了人工智能系统定义的以下七个核心要素:

(1)基于机器的系统(Machine-based system)

人工智能系统的第一个要素是其属于"基于机器的系统"。"基于机器的系统"是指人工智能系统由硬件和软件组成的机器开发并在机器运行。硬件包括处理器、内存、存储设备、联网单元、输入/输出接口等机器的物理组件,用于提供计算的基础设施;软件则涵盖计算机代码、指令、程序、操作系统和应用程序,负责处理硬件如何处理数据并执行任务[15]。所有人工智能系统都是基于机器的,因为需要机器来实现其功能,先进人工智能系统的整个生命周期都依赖于机器[16]。无论是传统计算机、量子计算系统,还是具有计算能力的生物或有机系统,只要满足"基于机器"的条件,均可能属于人工智能系统[17]。

(2)自主性(Autonomy)

人工智能系统的第二个要素是其需被设计为具有不同程度的自主性。《人工智能法案》序言第12段明确"不同程度的自主性"意味着人工智能系统被设计为具有一定程度的行动独立性,能够在无需人工干预的情况下运行[18]。自主性和推理能力密不可分,人工智能系统的推理能力是实现其自主性的关键[19]。具备一定程度的自主性是一个系统被认定为人工智能系统的必要条件------完全依赖人工直接或间接手动操作的系统则不属于人工智能系统[20]。所有被设计为操作具有一定程度的行动独立性的系统都满足人工智能系统定义中对自主性的要求[21]。

(3)适应性(Adaptiveness)

人工智能系统的第三个要素是其在部署后可能具备适应性。《人工智能法案》序言第12段明确,适应性指人工智能系统在部署后可能具备自我学习能力,使其行为能够根据使用情况发生变化[22]。但"可能"一词说明,适应性并非构成人工智能系统的必要条件,不具备适应性的系统仍可能被认定为人工智能系统[23]。

(4)人工智能系统目标(AI system objectives)

人工智能系统的第四个要素是其被设计为根据一个或多个目标来运行。这些目标可分为显性目标和隐性目标:显性目标是指开发者直接编码到系统中的明确目标,如优化成本函数或累积奖励;隐性目标则是未明确定义但可从系统行为或训练数据中推导出的目标[24]。

AI System Guidelines特别区分了"系统目标"与"预期用途"(intended purpose):前者是系统内部要实现的功能性目标(如高准确率回答问题),后者则是系统在特定场景中的外部应用目的(如辅助某部门完成特定任务)。

(5)使用人工智能技术推理出如何生成输出(Inferencing how to generate outputs using AI techniques)

人工智能系统的第五个要素是其必须能够通过输入的信息推理出如何生成输出,这是区分人工智能系统与其他系统的关键要素[26]。通过输入的信息推理出如何生成输出一方面指人工智能系统在"使用阶段"基于输入生成输出的能力,另一方面指在系统的"构建阶段"通过相关人工智能技术实现推理,从而生成输出结果。

《人工智能法案》序言第12段明确在构建人工智能系统时实现推理的人工智能技术包括机器学习方法,这些方法通过从数据中学习来实现特定目标;以及基于逻辑和知识的方法,这些方法通过对任务的编码知识或符号表示进行推理来解决问题。

AI System Guidelines进一步明确机器学习方法又分为:

(1)监督学习(supervised learning;利用标记过的数据学习;应用包括垃圾邮件过滤系统、图片分类系统、诈骗监测系统);

(2)无监督学习(unsupervised learning;利用无标记数据自我学习,应用包括药物发现、预测疾病的新型治疗方案),其中又包括自监督学习(self-supervised learning;AI在监督下利用无标记数据学习,应用包括语言模型预测);

(3)强化学习(reinforced learning;AI通过奖励机制从自身经验收集的数据中学习,应用包括机器人控制、搜索引擎个性化推荐、自动驾驶技术);

(4)深度学习(deep learning;采用分层架构(神经网络)进行学习,能够从大量原始数据中自动学习特征)[27]。

(6)系统输出可影响物理或虚拟环境(Outputs that can influence physical or virtual environments)

人工智能系统的第六个要素是其能够生成可影响物理或虚拟环境的输出。这些输出分为预测、内容、推荐或决策这四大类型,其对人类介入的需求依次递减,而对于物理或虚拟环境的影响程度依次递增[28]:

-

预测:基于输入数据估算未知量值,如自动驾驶汽车对环境变化的实时预测;

-

内容:文本/图像/视频/音乐等创造性输出;

-

推荐:个性化行动/产品/服务推荐,也可转化为决策;

-

决策:输出结论或选择,自动化替代人类判断(如自动审批系统)。

人工智能系统与非人工智能系统在生成预测、内容、推荐和决策等输出方面存在差异。由于人工智能系统能够处理数据中的复杂关系和模式,其通常能够生成比非人工智能系统更细致的输出[29]。

(7)与环境互动(Interaction with the environment)

人工智能系统的第七个要素是其输出需能主动影响物理环境或虚拟环境。这一要素强调人工智能系统不是被动的,而是积极地影响其被部署的环境。"物理或虚拟环境"是指人工智能系统的影响既可以是有形的物理对象(例如机器人手臂),也可以是虚拟环境,包括数字空间、数据流和软件生态系统。[30]

2. 不属于人工智能系统的情形

AI System Guidelines明确以下系统不属于"人工智能系统":

(1)改进数学优化的系统(Systems for improving mathematical optimization)[31]

此类系统虽然具备一定推理能力,但未超出基本数据处理的范畴,例如:

- 通过机器学习加速传统物理模拟的系统(如气象预测模型);

- 卫星通信中优化带宽分配的模型。

这些系统仅提升计算效率,不具备自主调整决策模型的智能能力。

(2)基本数据处理(Basic data processing)[32]

此类系统完全依赖预设规则,在整个生命周期无学习或推理能力,也未使用任何人工智能技术,例如:

- 数据库管理系统(如按条件筛选客户数据);

- 统计软件(如销售数据可视化工具)。

(3)基于经典启发式算法的系统(Systems based on classical heuristics)[33]

经典的启发式算法是一种问题解决技术,它依赖于基于经验的方法来有效地找到近似的解决方案。基于经典启发式算法的类系统采用预定义的规则系统或试错策略,依赖模式识别而非数据驱动学习,常适用于因时间或资源受限而无法找到精确解决方案的情形,例如国际象棋程序使用的极大极小(minimax)算法。

(4)简单预测系统(Simple prediction systems)

此类系统仅通过基础统计规则(如历史平均值)生成预测,例如:

- 股票价格基线预测(始终预测历史平均价);

- 商店日销量预测(采用过去销售均值)。