摘要

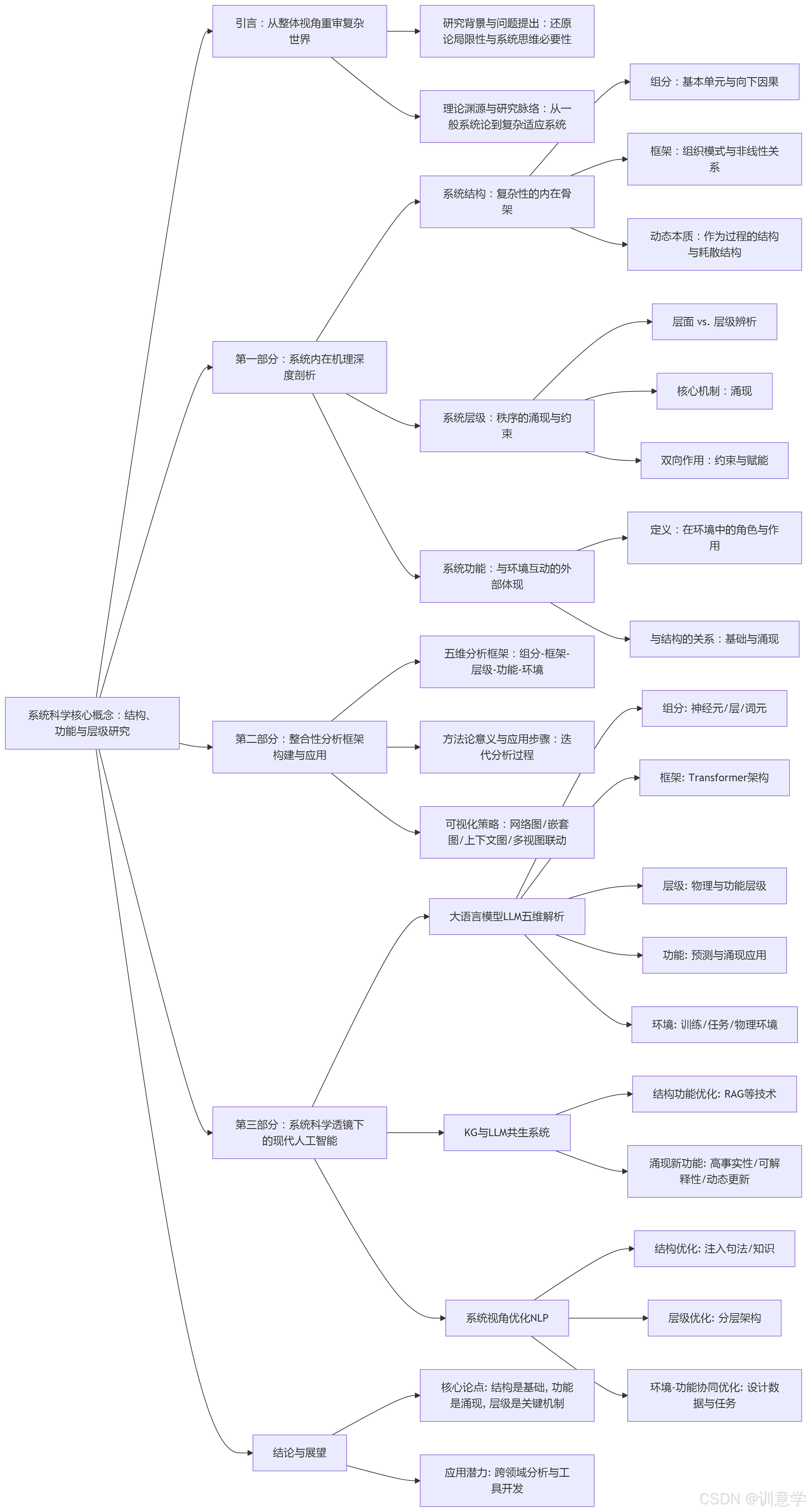

本文旨在系统性地梳理和辨析系统科学中的核心概念------结构、功能与层级。文章首先追溯系统思想的理论源流,确立其作为一种超越还原论的整体性研究范式。在此基础上,深度剖析系统结构的内在构成(组分、框架、动态性)、系统层级的组织形态(层面、嵌套、涌现)以及系统功能的外部界定(与环境的交互)。本文提出一个整合性的"组分-框架-层级-功能-环境"五维分析框架,并探讨其在复杂系统分析中的方法论意义与可视化策略。进一步地,本文将系统科学的理论透镜应用于人工智能(AI)领域,探讨大语言模型(LLM)、自然语言处理(NLP)和知识图谱(KG)作为复杂系统的内在机理,揭示系统论在理解和构建现代智能系统中的关键作用。本文旨在为复杂系统的理论研究与实践应用提供一个更为清晰、严谨的概念地图与分析工具,强调结构是功能的内在基础,功能是结构与环境互动的外部涌ен现,而层级则是系统复杂性演化的关键机制。

关键词: 系统科学;系统结构;系统功能;系统层级;涌现;复杂系统;人工智能;知识图谱

引言:从整体视角重审复杂世界

研究背景与问题提出

当今世界正面临一系列前所未有的挑战,从全球气候变化、金融市场的系统性风险,到社会网络中的信息传播,乃至人工智能系统的潜在失控风险,这些问题无一不展现出高度的"系统性"、"复杂性"与"全局性"特征 。传统的还原论(Reductionism)思维范式,即将复杂事物分解为最小单元进行独立研究,虽在过去几个世纪的科学发展中取得了辉煌成就,但在面对这些相互关联、动态演化的复杂系统时,却日益显得力不从心。正如诺贝尔奖得主菲利普·安德森(P.W. Anderson)所言,"多者异也"(More is Different),整体的行为无法简单通过其组成部分的行为线性叠加来预测 。因此,一种能够把握整体、关注关联、理解动态的全新研究范式------系统科学(Systems Science)应运而生,并成为21世纪科学研究的前沿阵地。

然而,尽管系统思维的重要性已成为共识,其核心概念的界定在学术界与实践领域仍存在一定程度的模糊与混用。特别是"结构"(Structure)、"功能"(Function)与"层级"(Hierarchy)这三个基石性概念,它们的精确内涵、相互关系及应用边界是什么?我们如何才能构建一个清晰、有效且可操作的分析框架,以指导对各类复杂系统的深入剖析?这些问题构成了本文的核心研究议题。

理论渊源与研究脉络

系统科学的理论源头可追溯至20世纪中叶,奥地利生物学家路德维希·冯·贝塔朗菲(Ludwig von Bertalanffy)创立的"一般系统论"(General System Theory)是其奠基性标志。他率先提出,不同领域(如生物学、社会学、工程学)的系统中存在着普适性的组织原理和规律,主张从整体和相互关系的角度研究系统 。此后,控制论(Cybernetics)、协同学(Synergetics)、复杂适应系统(Complex Adaptive Systems)等理论分支不断涌现,极大地丰富了系统科学的内涵 。在我国,钱学森等科学家对系统科学的发展做出了卓越贡献,他提出了一个包含系统论(哲学层次)、系统学(基础理论)、系统技术科学和系统工程技术(应用层次)的完整科学体系。本文的探讨,正立足于"系统学"这一基础理论层面,力求对核心概念进行正本清源。

本文将遵循以下脉络展开:首先,在第一部分深度剖析系统结构、层级与功能这三大核心概念的理论内涵与边界;其次,在第二部分整合这些概念,构建一个"五维一体"的系统分析框架,并结合具体案例阐述其方法论价值;再次,在第三部分将系统科学的视角延伸至人工智能这一前沿领域,探讨其对理解大语言模型、自然语言处理和知识图谱的启示;最后,对全文进行总结,并展望未来的研究方向。

第一部分:系统内在机理的深度剖析:结构、功能与层级

本部分旨在对系统科学的基石概念进行系统性的辨析与阐述,为后续分析框架的构建奠定坚实的理论基础。

1.1 系统结构:复杂性的内在骨架

在系统科学中,结构被界定为"系统内部各组分(要素)之间相对稳定的组织、排列与关联方式的总和"。它并非简单的部件堆砌,而是系统存在和运动的内在规定性,是功能得以实现的基础。我们可以从以下三个维度来解构系统结构。

1.1.1 基本单元:系统组分 (Components/Elements)

组分是构成系统的基础实体或子系统 。它们可以是物理的,如计算机的处理器和内存;也可以是抽象的,如一个理论框架中的概念。重要的是,组分的性质并非孤立不变,而是受到系统整体的深刻影响。这种从整体到部分的制约作用,被称为"向下因果"(Downward Causation)。例如,单个神经元在孤立状态下的电化学活动,无法完全解释大脑作为一个整体所涌现出的意识现象。组分的行为和意义,只有在它们所属的系统结构中才能被完整理解。

1.1.2 组织模式:系统框架与关系 (Framework & Relationships)

如果说组分是系统的"砖块",那么框架与关系就是将这些砖块砌成宏伟大厦的"蓝图"和"砂浆"。它定义了组分之间相互作用的规则和拓扑形态 。这些关系可以是物理连接(如供应链中的物流网络)、能量交换(如生态系统中的食物链),或信息流动(如组织中的指令传递)。

关系的性质至关重要。线性关系意味着输出与输入成正比,系统行为可预测。而非线性关系,即"输入端微小的变化可能导致输出端巨大的、不成比例的响应",则是复杂系统涌现出混沌、自组织等不可预测行为的根源 。网络科学为我们量化描述系统框架提供了有力工具,例如,"无标度网络"揭示了互联网等系统中少数"中心节点"的关键作用,而"小世界网络"则解释了为何在庞大的社交网络中人与人之间的连接路径如此之短。

1.1.3 动态本质:作为过程的结构 (Dynamic Nature: Structure as Process)

一个常见的误解是将结构视为静态的快照。然而,系统科学强调,结构本质上是动态过程在特定时间尺度下的稳定表征。正如学者Mobus和Kalton所指出的,"系统"与"过程"在本质上是同义词。一个系统之所以能维持其结构,是因为内部的各种过程在持续不断地进行。例如,生命体通过新陈代谢过程不断更新自身物质,才维持了其细胞和组织的结构稳定。诺贝尔奖得主普利高津的"耗散结构"(Dissipative Structure)理论进一步揭示,开放系统(如生命体、城市)通过与环境持续进行物质和能量交换,能够从无序走向有序,自发形成动态稳定的宏观结构。因此,理解结构必须理解其背后的动态过程。

1.2 系统层级:秩序的涌现与约束

层级(Hierarchy)是复杂系统普遍存在的一种组织形式,体现为由子系统逐级嵌套构成的垂直结构 。从基本粒子到宇宙,从细胞到生态系统,层级无处不在,它是系统应对复杂性的基本策略。

1.2.1 概念辨析:层面 vs. 层级 (Level vs. Hierarchy)

在讨论中,精确区分"层面"与"层级"至关重要。层面(Level)通常指同一层级内的横向组织范围或分析尺度,例如在生态学研究中,我们可以分别在"个体层面"、"种群层面"和"群落层面"进行分析。而层级(Hierarchy)则特指这种由部分构成整体、整体又成为更高层次部分的嵌套式垂直结构 。这种结构具有"近乎可分解性"(Near-decomposability)的特点,即层级内部的交互作用远强于层级之间的交互作用,这使得系统在面对扰动时能够保持相对稳定,也使得我们对系统的分析和设计成为可能 。

1.2.2 核心机制:涌现 (Emergence)

层级结构是"涌现"现象发生的温床。涌现是指在系统的宏观层级上,出现了其微观组分所不具备的、全新的性质和规律 。例如,单个水分子没有"湿润"的属性,但大量水分子聚集在一起则表现出湿润性;单个蚂蚁的行为极其简单,但蚁群却能表现出高度智能的集体觅食和筑巢行为。涌现是"整体大于部分之和"的直接体现,也是系统科学区别于还原论的核心标志。理解涌现,意味着我们必须在每一个层级上寻找该层级特有的规律,而不是试图将所有现象都还原到最底层的物理定律。

1.2.3 双向作用:约束与赋能 (Constraint & Enablement)

层级结构不仅是自下而上涌现的通道,也是自上而下施加约束的框架。更高层级的结构和规则,会约束和调节其下层组分的行为自由度,从而维持整个系统的秩序和稳定。例如,社会法律(高层级)约束着个人行为(低层级);在STAMP等安全模型中,通过建立有效的控制层级来施加安全约束,从而防止事故发生 。同时,这种约束并非完全负面的,它通过减少不确定性,为低层级组分在一个稳定的环境中发挥作用创造了条件,从而"赋能"了特定功能的实现。

1.3 系统功能:与环境互动的外部体现

功能(Function)是关于"系统做什么"或"系统存在的目的"的描述。与内在于系统的结构不同,功能是系统与其所处环境互动的结果,是一个外部视角的概念 。

1.3.1 功能的定义:在环境中的角色与作用

一个系统的功能,是它作为一个整体,在更大系统(即其环境)中所扮演的角色或产生的效果。例如,心脏的结构是心肌、瓣膜等组分的特定排列方式,而其功能是"在循环系统(环境)中泵送血液"。离开了循环系统这个环境,心脏的"泵送"行为就失去了其功能意义。因此,功能的界定离不开对系统边界和环境的清晰定义 。一个系统可以具有多种功能(Multi-functionality),也可能出现功能失调(Dysfunction),即其行为未能达到预期目的或对环境产生负面影响。

1.3.2 功能与结构的关系:结构是基础,功能是涌现

结构与功能是系统的一体两面,密不可分。结构是功能得以实现的物理或逻辑基础 。没有特定的结构,就不可能产生对应的功能。工程设计中的"功能-行为-结构"(Function-Behavior-Structure, FBS)框架就明确指出了从期望功能出发,设计系统行为,并最终落实到物理结构的过程 。反过来看,功能是特定结构在特定环境下相互作用时所涌现出的宏观行为 。同一结构在不同环境下可能表现出不同的功能。例如,一个锤子(结构)在木工手中(环境)的功能是钉钉子,而在地质学家手中(环境)的功能可能是敲击岩石。

第二部分:整合性分析框架的构建与应用

基于以上对核心概念的辨析,本文提出一个整合性的"组分-框架-层级-功能-环境"五维分析框架。尽管现有文献中并未明确定义这一特定框架,但它整合了系统科学的各项基本原则 旨在为复杂系统分析提供一个更全面、更具操作性的理论工具。

2.1 "组分-框架-层级-功能-环境"五维分析框架

该框架将对一个复杂系统的分析分解为五个相互关联的维度:

- 组分 (Component) :系统的基本构成单元是什么?它们的属性和行为模式是怎样的?

- 框架 (Framework) :这些组分之间通过何种关系(如信息流、能量流、物理连接)相互连接和作用?其拓扑结构(如网络、网格、链式)是怎样的?

- 层级 (Hierarchy) :系统是否存在嵌套的子系统结构?不同层级之间是如何组织和交互的?在哪些层级上涌现出新的性质?

- 功能 (Function) :系统作为一个整体,在外部环境中实现了什么目的或扮演了什么角色?其主要输出是什么?

- 环境 (Environment) :系统存在于哪个更大的背景之中?它与环境之间存在哪些输入、输出和反馈?环境如何影响和塑造系统?

这五个维度共同构成了一个完整的系统画像。"组分"和"框架"共同定义了系统的静态与动态结构 ;"层级"描述了系统复杂性的组织方式 ;而"功能"和"环境"则定义了系统存在的外部价值与约束。

2.2 五维之间的方法论意义与应用步骤

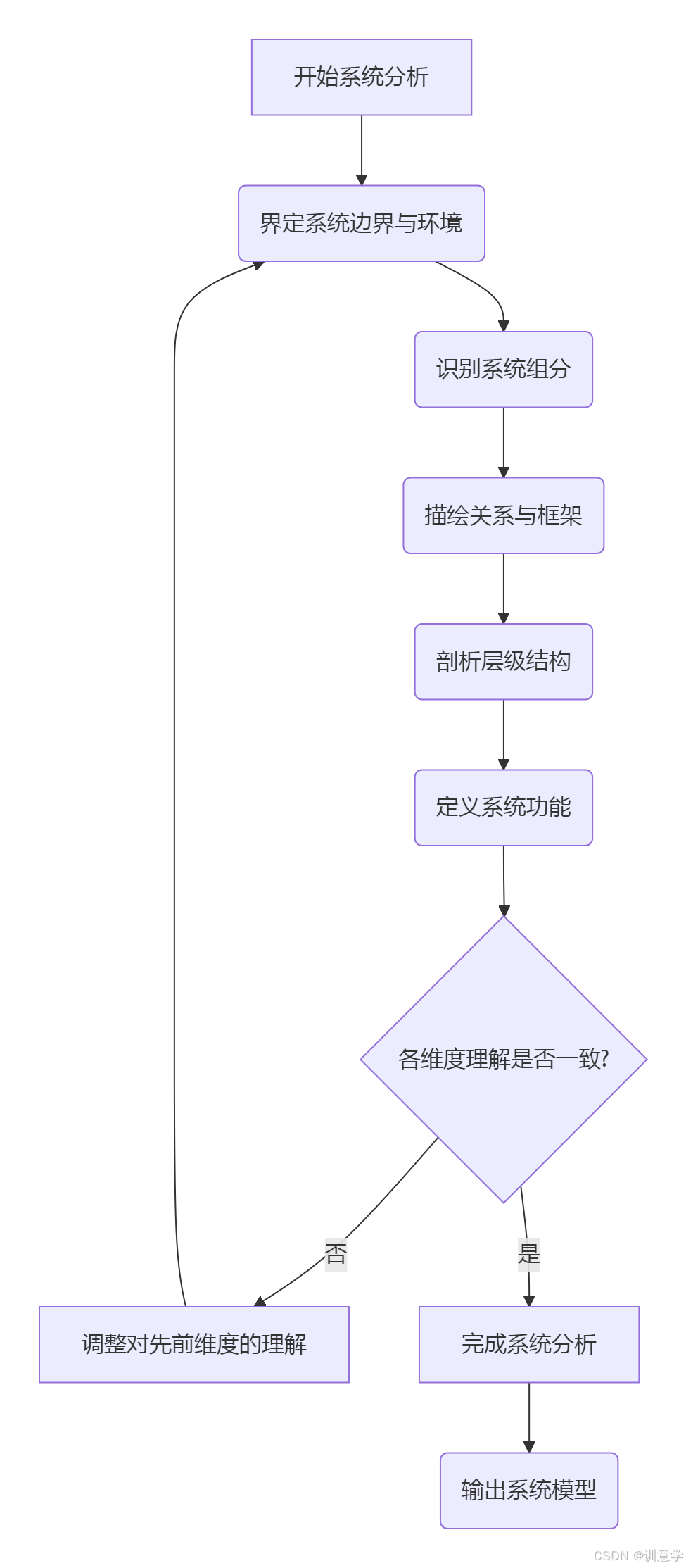

该框架不仅是一个分类体系,更是一种分析方法论。它可以指导我们按以下步骤系统地剖析一个复杂系统:

- 界定边界,识别环境 (Environment) :首先明确分析对象的边界,将其与外部环境区分开。识别系统从环境中获取什么(输入),向环境输出什么(输出),以及环境施加了哪些约束和机遇。

- 分解系统,识别组分 (Component) :在确定的边界内,识别出构成系统的所有关键组分或子系统。

- 描绘关系,构建框架 (Framework) :分析组分之间的相互作用和依赖关系,使用图表等形式(如系统动力学中的流图、网络科学中的拓扑图)描绘出系统的内部框架。

- 剖析嵌套,解析层级 (Hierarchy) :识别系统中是否存在"部分-整体"的嵌套结构。分析每个层级的独特性质和上下层级间的约束与赋能关系,重点关注"涌现"现象。

- 关联内外,定义功能 (Function) :最后,将系统的内部结构与外部环境联系起来,明确系统行为在环境中所实现的最终功能。评估功能的有效性、效率和稳健性。

这个过程是一个迭代循环,对任一维度的深入理解都可能修正对其他维度的认知。例如,对功能的重新定义可能会促使我们去发现新的、 ранее被忽略的系统组分。

2.3 五维分析框架的可视化策略

由于该框架涉及多维度、多层次的信息,单一的图表难以完整表达。因此,需要采用多视图联动的可视化策略。尽管没有针对此特定框架的专用工具 但我们可以整合现有的可视化技术 :

- 网络图 (Network Graphs) :用于可视化组分-框架维度。节点代表组分,连线代表关系,线的粗细、颜色可以表示交互的强度和类型 。

- 嵌套图或树状图 (Nested Diagrams/Treemaps) :用于可视化层级维度。通过矩形嵌套或父子节点连接,直观展示系统的分解结构和各子系统的占比 。

- 上下文关系图 (Context Diagrams) 或 IPO 图 (Input-Process-Output) :用于可视化功能-环境维度。将系统表示为一个中心黑箱,清晰展示其与外部环境的输入输出关系。

- 多视图联动仪表盘 (Coordinated Multi-view Dashboards) :将上述多种图表整合在一个交互式界面中。例如,当用户在网络图中点击一个组分时,树状图中该组分所属的层级会高亮,同时上下文关系图中也会显示该组分对系统整体功能的影响。利用"概览+细节"、"焦点+上下文"等交互技术,允许分析师在宏观全局和微观细节之间自由钻取 。

第三部分:系统科学透镜下的现代人工智能

将系统科学的分析框架应用于人工智能(AI),特别是大语言模型(LLM)、自然语言处理(NLP)和知识图谱(KG)等领域,能为我们理解其内在机理、优化其性能和管控其风险提供深刻的洞见。

3.1 大语言模型(LLM)的五维系统解析

传统上,LLM被视为一个复杂的软件或算法。但从系统科学角度看,它是一个典型的复杂适应系统。

- 组分 (Component) :最底层是人工神经元,它们组成层(Layers)、注意力头(Attention Heads)等更高级的模块。在运行时,输入的文本被分解为词元(Tokens),这些也是动态的组分。

- 框架 (Framework) :其核心框架是Transformer架构 。该架构定义了信息如何在模型内部流动:通过自注意力机制(Self-Attention)建立词元间的远距离依赖关系,通过前馈网络(Feed-Forward Networks)进行非线性变换,并通过残差连接(Residual Connections)和层归一化(Layer Normalization)保证训练的稳定。

- 层级 (Hierarchy) :LLM展现出显著的层级结构。物理上,神经元构成层,层构成块,块堆叠成整个模型 。功能上,研究表明模型在不同深度学习到了不同层级的语言特征:底层学习语法和词法,中层学习语义,高层则可能涌现出关于世界的抽象知识和推理能力 。

- 功能 (Function) :LLM的核心功能是在给定上下文(Prompt)后,预测下一个词元的概率分布。基于此,涌现出文本生成、摘要、翻译、问答等多种高级应用功能。这些功能的实现,是模型内部复杂结构与特定输入(环境刺激)互动的结果。

- 环境 (Environment) :LLM的环境是多重的。首先是其"发育环境"------海量的训练数据集,这个环境塑造了模型的内部参数结构。其次是其"任务环境"------用户输入的提示(Prompt)和具体的下游应用场景,这个环境决定了模型在特定时刻的具体功能表现。最后,还有其"物理环境"------运行模型的计算集群,其规模和性能约束了模型的能力边界。

3.2 知识图谱(KG)与大语言模型(LLM)的共生系统

将KG与LLM结合,是当前AI领域的热点 。这可以被看作是构建一个更强大、更可靠的新系统的过程。

- 系统结构与功能优化 :在这个共生系统中,KG和LLM扮演了不同但互补的结构角色。KG提供了一个由实体和关系构成的显式、结构化的知识框架 其优点是准确、可解释。而LLM则提供了一个隐式、分布式的语言和知识框架,其优点是灵活、泛化能力强。当两者结合,例如通过检索增强生成(RAG)技术 ,KG可以作为LLM的外部知识库或"长期记忆"组件。当LLM需要回答事实性问题时,它会先从KG这个结构化组件中检索相关事实,再利用自身的语言能力生成回答。

- 涌现出的新功能 :这种结构上的互补,使得新系统涌现出单一系统不具备的功能:

- 高事实性:显著减少LLM的"幻觉"现象,因为其回答被KG中的事实所"锚定" 。

- 可解释性:系统可以追溯其答案的来源,即KG中的具体知识条目,提升了透明度和可信度。

- 知识动态更新:只需更新KG,即可让整个系统获得新知识,而无需重新训练庞大的LLM。

这种结合完美诠释了系统科学的原理:通过优化系统结构(引入KG组件并建立新的连接框架),提升了整个系统的功能表现。

3.3 从系统视角优化自然语言处理(NLP)

系统思维为NLP的优化提供了超越"模型调参"的宏观视角。

- 结构优化:传统的NLP模型优化往往聚焦于改变网络层数、神经元数量等。而系统视角鼓励我们引入更多样的结构元素。例如,将句法分析树(一种语言的层级结构)的信息注入到模型中,可以帮助模型更好地理解句子结构,提升在复杂句子上的表现 。同样,注入来自KG的结构化常识知识,也能增强模型的语义理解能力 。

- 层级优化:认识到NLP模型内部存在的学习层级,可以启发更有效的模型设计。例如,设计具有明确层级划分的架构(Hierarchical Architectures),让不同模块负责不同层面的语言处理任务(如词法、句法、语义),可能比一个庞大而扁平的模型更具效率和可解释性 。

- 环境-功能协同优化:模型的性能(功能)高度依赖于其训练和应用环境。系统思维强调,除了优化模型本身,还应优化其"生态位"。例如,通过精心设计预训练任务和高质量的微调数据(优化环境),可以引导模型学习到更符合最终应用场景的能力(优化功能)。在低资源场景下,利用跨语言知识迁移等方法,相当于为模型创造了一个更丰富的"虚拟环境",从而提升其性能 。

结论与展望

本文从系统科学的基本原理出发,对"结构"、"功能"和"层级"三个核心概念进行了深度辨析,并在此基础上提出了一个整合性的"组分-框架-层级-功能-环境"五维分析框架。该框架不仅为理解和剖析各类复杂系统提供了一个清晰的概念地图,也为实践操作提供了方法论指导和可视化思路。

将此系统科学的透镜应用于现代人工智能领域,我们发现,它能够揭示LLM、NLP和KG等复杂AI系统超越其算法层面的深层机理。AI系统并非孤立的算法,而是与其数据环境、任务环境和计算环境深度耦合的动态系统。其强大的能力源于其内部精巧的结构和层级所涌现出的宏观功能。通过优化系统结构(如引入知识图谱)、利用其层级特性、并主动塑造其环境,我们可以更系统、更有效地提升AI系统的性能、可靠性和可信度。

本研究的核心论点可以归结为:结构是功能的内在基础,功能是结构与环境互动的外部涌现,而层级则是系统从简单到复杂演化的关键组织机制。

展望未来,该五维分析框架的应用潜力巨大。一方面,可以将其应用于更广泛的领域,如社会经济系统、城市大脑、生命科学等,以增进对这些领域复杂性的理解。另一方面,一个紧迫而有价值的研究方向是,开发基于该框架的开源分析软件和工具 (鉴于搜索显示此领域存在空白,将这一理论框架转化为可计算、可视化的强大分析平台,从而更好地赋能于21世纪复杂性挑战的应对。

以下是使用Python表示的五维分析框架基本数据结构示例:

class SystemElement:

"""系统组分表示类"""

def __init__(self, element_id, element_type, properties):

self.id = element_id

self.type = element_type # 如'物理'、'抽象'

self.properties = properties # 属性字典

self.relationships = [] # 与其他元素的关系列表

class SystemRelation:

"""系统关系表示类"""

def __init__(self, from_element, to_element, relation_type, weight=None):

self.from_element = from_element # 源组分

self.to_element = to_element # 目标组分

self.type = relation_type # 关系类型,如'信息流'、'物质流'

self.weight = weight # 关系权重(可选)

class SystemLevel:

"""系统层级表示类"""

def __init__(self, level_id, name, description):

self.id = level_id

self.name = name # 层级名称

self.description = description # 层级描述

self.elements = [] # 该层级包含的组分

self.sublevels = [] # 子层级

class SystemModel:

"""五维系统模型类"""

def __init__(self, name, description):

self.name = name

self.description = description

self.elements = [] # 组分列表

self.relations = [] # 关系列表

self.levels = [] # 层级结构

self.functions = [] # 功能列表

self.environment = {} # 环境描述

def add_element(self, element):

"""添加系统组分"""

self.elements.append(element)

def add_relation(self, relation):

"""添加系统关系"""

self.relations.append(relation)

def visualize_network(self):

"""可视化系统网络(伪代码)"""

# 可使用NetworkX、Matplotlib等库实现

print(f"生成包含{len(self.elements)}个节点和{len(self.relations)}条边的网络图")

def analyze_emergence(self):

"""分析系统涌现现象(伪代码)"""

print("分析各层级的涌现属性...")

# 示例用法

if __name__ == "__main__":

# 创建一个简单系统模型

my_system = SystemModel("LLM系统", "大语言模型系统示例")

# 添加系统组分

neuron_element = SystemElement("neuron_1", "抽象", {"激活函数": "ReLU"})

attention_element = SystemElement("attention_1", "抽象", {"头数": 8})

my_system.add_element(neuron_element)

my_system.add_element(attention_element)

# 添加系统关系

relation = SystemRelation(neuron_element, attention_element, "信息流", 0.8)

my_system.add_relation(relation)

# 可视化

my_system.visualize_network()