散热模块核心要点

1.热管理架构与散热方式:

被动散热:依靠导热材料(如导热凝胶、导热硅胶片)和散热结构(如散热鳍片、散热板)进行热传导和自然对流。多见于对重量和功耗敏感的小型无人机。

主动散热:使用风扇、液冷回路(如微通道冷却)或相变材料(PCM)等需要消耗能量的方式强化散热。常用于功率密度高、发热量大的工业级、军用无人机或eVTOL。

综合热管理:针对高空长航时(HALE)无人机,其热管理系统尤为复杂,需同时解决电子设备散热与关键部件保温防冻的双重难题,并可能涉及设备舱增压(以保证空气有效对流)和冷凝水处理等问题。

2.关键散热材料与技术:

导热界面材料(TIM):用于填充发热源(如芯片)与散热器之间的微隙,降低接触热阻。

导热凝胶:适用于自动化点胶,能很好地贴合不规则表面,便于安装。

相变材料(PCM):如石墨烯基复合相变材料,能在相变过程中吸收大量热,减缓温升。

高效散热结构:

散热鳍片与均温板:增大散热面积。

热管:高效传输热量。

微通道冷却:如3D微通道均热板,能承受极高的热流密度。

仿生设计与智能控制:

仿生散热:如借鉴蜻蜓翅膀脉络的蒙皮内嵌微流道系统,可提升整机散热效率并减重。

智能热管理:基于数字孪生和算法实时调控散热策略,实现按需冷却。

3.散热目标与布置:

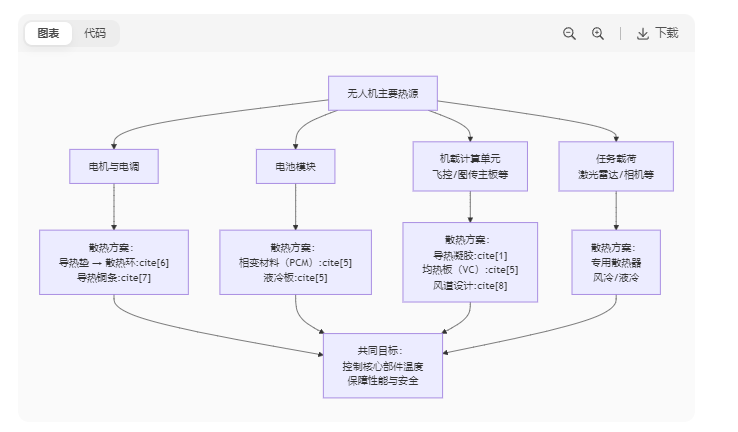

主要热源包括电机、电调(电子调速器)、电池、机载计算单元(如飞控、图传主板)、任务载荷(如激光雷达、相机)等。

散热模块需贴近热源布置,并通过风道设计、散热管等将热量快速带至散热区域或外界。

以下是无人机散热模块的主要热源及其对应的典型散热方案:

技术难点

1.空间、重量与散热效率的平衡:

无人机严格限制重量和体积,散热系统必须在有限的空间和重量预算内提供足够的散热能力。"飞行器每减重1克需要投入3美元的研发成本"的说法可见一斑。

追求轻量化高效散热材料(如石墨烯气凝胶)和结构功能一体化设计(如仿生蒙皮微流道)是重要方向。

2.高空环境适应性:

低气压:空气稀薄,传统风冷散热效率急剧下降。HALE无人机设备舱往往需要增压以保证空气对流换热效果。

极端低温:可能导致材料脆化、润滑剂凝固、电池性能骤降,甚至部件冻结失效。热管理系统需兼顾散热与保温,防止冷凝水凝结和冰冻。

复杂气象:15-25km高空的大气温度、太阳辐射等因素更为复杂多变,对热管理系统的动态响应和鲁棒性提出高要求。

3.高功率密度与热流密度:

无人机性能提升意味着芯片算力更高、电池能量密度更大,其产生的热流密度也随之攀升。

例如,高性能芯片的热流密度可能要求散热方案能处理超过100W/cm²的热量;高能量密度电池在快充(如6C倍率)时,温度可能在十分钟内突破安全临界点(如70℃),传统导热材料(导热系数0.8-1.5 W/m·K)已难以满足需求。

4.长期可靠性耐久性:

散热材料(如导热膏、导热凝胶)在长期热循环(反复加热冷却)下可能出现干涸、性能衰减(数据显示2000次循环后或衰减15%)、脱离等问题。

振动是无人机工作的常态,可能影响相变材料的结构稳定性和散热器接触的紧密性,导致热阻增大甚至失效。

5.系统集成与智能化管理:

将散热系统作为无人机整体设计的一部分,而非事后补救,需要进行多物理场耦合仿真(热、流体、结构、电气)。

未来的智能无人机需要智能热管理系统,能根据飞行状态、环境条件和设备负荷实时预测和动态调整冷却策略,这对传感器布置和控制算法提出了挑战。