1. 导引问题:整数求和

给定整数 n ,计算 1+2+3+⋯+n 的结果,需兼顾计算效率与数据准确性。

方法一:循环累加法

核心思路

通过定义 sum 变量存储累加结果,使用 for 循环执行 n 次累加操作,逐步将 1 到 n 的整数加入 sum 中。

- 步骤 1:初始化

sum = 0(用于存储最终结果); - 步骤 2:循环变量从 1 遍历到 n ,每次循环执行

sum = sum + i(i 为当前循环变量); - 步骤 3:循环结束后,

sum即为所求的和。

时间复杂度

循环执行 n 次,时间复杂度为 O (n )。当 n 较小时(如 n ≤105),该方法效率可接受;但当 n 极大(如 n≥108)时,循环次数过多,效率会显著下降。

代码示例

#include <stdio.h>

int main() {

int n, sum = 0;

scanf("%d", &n);

for (int i = 1; i <= n; i++) {

sum += i;

}

printf("%d\n", sum);

return 0;

}方法二:高斯公式法

核心思路

利用等差数列求和公式 sum=2n (n +1),直接通过一次计算得到结果,无需循环。

- 数学原理:1 到 n 是首项为 1、末项为 n 、项数为 n 的等差数列,等差数列求和公式为 "(首项 + 末项)× 项数 ÷ 2",代入后即得 2n (n+1)。

时间复杂度

仅需一次乘法和一次除法运算,时间复杂度为 O (1),无论 n 多大,计算效率均远高于循环累加法。

实现风险与解决方案

- 风险:整数溢出

当 n 较大时(如 n >46340),n (n +1) 的结果会超过 32 位int的最大值(2^31−1=2147483647),导致计算结果错误。例如 n =46341 时,46341×46342=2147490222,已超出 32 位int范围,直接计算会出现溢出。 - 解决方案

- 使用 64 位整数类型

long long:long long范围为 −2^63 到 2^63−1(约 ±9e18),可容纳极大的中间结果; - 优化运算顺序:当 n 为偶数时,先计算 n ÷2 再乘 (n +1);当 n 为奇数时,先计算 (n +1)÷2 再乘 n ,避免中间结果过大。例如 n=5(奇数),先算 (5+1)÷2=3,再乘 5 得 15,这样做可以减少中间值大小而且不会改变原本的公式和结果

- 使用 64 位整数类型

代码示例

#include <stdio.h>

int main() {

int n;

scanf("%d", &n);

long long sum;

// 优化运算顺序,避免溢出

if (n % 2 == 0) {

sum = (n / 2) * (n + 1);

} else {

sum = n * ((n + 1) / 2);

}

printf("%lld\n", sum); // %lld 是 long long 类型的输入输出格式符

return 0;

}编程思维差异

- 数学解法仅需保证公式正确;

- 编程需额外考虑:数据类型范围(如

int与long long的选择)、运算顺序对中间结果的影响、边界情况(如 n =0 或 n 极大时的处理),需培养对数据范围的敏感性,提前预判溢出风险。

2. 应用案例一:最小公倍数(LCM)

问题描述

给定两个正整数 A 和 B ,求它们的最小公倍数(即能同时被 A 和 B 整除的最小正整数)。

方法一:暴力枚举法

基础思路

从两个数中较大的数开始逐个枚举,找到第一个能同时被 A 和 B 整除的数,即为最小公倍数。

- 示例:求 10 和 14 的最小公倍数

较大数为 14,依次枚举 14(14÷10=1 余 4,不能整除)、15(15÷10=1 余 5,15÷14=1 余 1,不能整除)、...、70(70÷10=7,70÷14=5,能整除),故最小公倍数为 70。

效率问题

当 A 和 B 为大数时(如 A =108,B=108+1),需枚举到 108×(108+1) 次,运算量极大,效率极低,实际应用中不可行。

改进思路

枚举较大数的倍数而非逐个数字:较大数的倍数天然能被其整除,只需判断是否能被较小数整除,减少枚举次数。

- 示例:求 10 和 14 的最小公倍数

较大数为 14,枚举其倍数 14(14÷10 余 4,不行)、28(28÷10 余 8,不行)、42(42÷10 余 2,不行)、56(56÷10 余 6,不行)、70(70÷10 余 0,可行),仅需 5 次枚举,效率显著提升。

方法二:数学公式法(结合辗转相除法)

核心公式

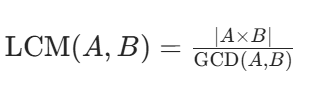

最小公倍数与最大公约数(GCD,能同时整除 A 和 B 的最大正整数)的关系为:

- 原理:A 和 B 的乘积等于它们的最小公倍数与最大公约数的乘积,因此通过最大公约数可直接计算最小公倍数。

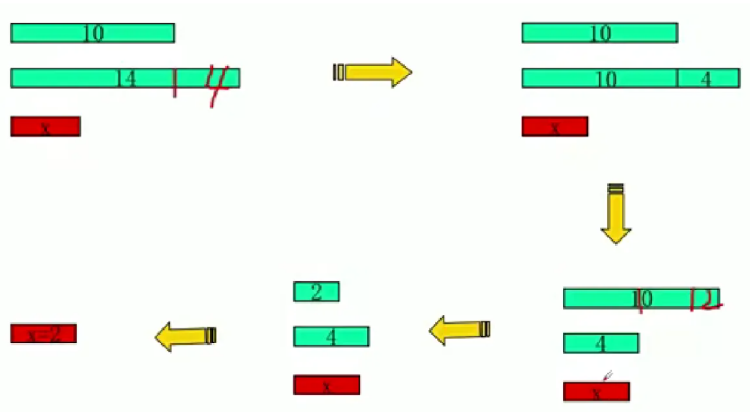

关键:辗转相除法求 GCD

基本原理

求两个数的 GCD 等价于求 "较小数" 与 "两数相除余数" 的 GCD,重复此过程直到余数为 0,此时的 "较小数" 即为 GCD。

- 示例:求 10 和 14 的 GCD

-

- 14 ÷ 10 = 1 余 4 → 转为求 10 和 4 的 GCD;

- 10 ÷ 4 = 2 余 2 → 转为求 4 和 2 的 GCD;

- 4 ÷ 2 = 2 余 0 → 余数为 0,此时的 2 即为 GCD。

效率优势

无论 A 和 B 多大,辗转相除法的迭代次数均很少(如 A =109,B =109+1,仅需 2-3 步即可求出 GCD 为 1),时间复杂度为 O (log(min(A ,B))),效率极高。

代码实现

int gcd(int da, int xiao) {

int temp;

while (xiao != 0) {

temp = da % xiao;

da = xiao;

xiao = temp;

}

return da;

}过程分析:

- 初始时,

da = 14,xiao = 10。 - 第一次循环:

temp = 14 % 10 = 4,然后da = 10,xiao = 4。 - 第二次循环:

temp = 10 % 4 = 2,然后da = 4,xiao = 2。 - 第三次循环:

temp = 4 % 2 = 0,然后da = 2,xiao = 0。 - 此时

xiao = 0,循环结束,返回da = 2,即 14 和 10 的最大公约数是 2。

思考:大小两个参数位置不能变?

如果交换 da 和 xiao 的位置(即传入的第一个参数比第二个小),算法仍然有效。因为在第一次循环计算余数后,da 和 xiao 的值会被更新,后续的计算会自动调整为用较大的数除以较小的数,不影响最终求最大公约数的结果。例如,计算 10 和 14 的最大公约数,过程如下:

- 初始

da = 10,xiao = 14。 - 第一次循环:

temp = 10 % 14 = 10,然后da = 14,xiao = 10,后续计算就和前面示例中计算 14 和 10 的最大公约数过程一致了,最终结果也是 2。

算法特点

- 容错性:即使输入时参数顺序错误(如先传小数再传大数),第一次迭代后会自动纠正(如输入 10 和 14 与 14 和 10,最终结果一致);

- 无溢出风险:计算 LCM 时先执行 A ÷GCD,再乘 B ,避免 A ×B 直接计算导致的溢出(如 A =105,B =105,A ×B =1010 会溢出 32 位

int,但 A ÷GCD =105÷105=1,再乘 B 得 105,无溢出)。

3.应用案例二:n个n相乘个位数

题目描述:

给定一个正整数 N,请计算 N 个 N 相乘的结果的个位数是多少(1<=N<=1,000)。

解题思路:

方法一:暴力解法

暴力解法局限:直接计算会导致数值过大存储困难,当n=1000时结果已是天文数字

改进暴力法:每次乘法后只保留个位数,因为十位以上数字不影响最终结果的个位

- 示例:求

的个位数

2¹ 个位数 = 2;

2² 个位数 = (2×2) 个位数 = 4;

2³ 个位数 = (4×2) 个位数 = 8;

2⁴ 个位数 = (8×2) 个位数 = 16 -> 6;

2⁵ 个位数 = (6×2) 个位数 = 12 -> 2(与 2¹ 相同,开始循环);

后续只需重复循环即可,无需计算完整的

- 时间复杂度:对于n=1000需要做999次乘法运算,时间复杂度为O(n)

方法二:数学规律

循环必然性:个位数字只有0-9十种可能,根据抽屉原理,最多11次运算后必然出现循环

找规律:

- 分析 N 从 1 到 10 时 的个位数情况:

- 当 N = 1 时,1 ^ 1 = 1 ,个位数是 1 ;

- 当 N = 2 时,2 ^ 2 = 4 ,个位数是 4 ;2 ^ 3 = 8 ,个位数是 8 ;2 ^ 4 = 16 ,个位数是 6;2 ^ 5 = 32 ,个位数是 2 ,开始循环,周期为 4 ;

- 当 N = 3 时,3 ^ 1 = 3 ,3 ^ 2 = 9 , 3 ^ 3 = 27 ,个位数是 7 ; 3 ^ 4 = 81 ,个位数是 1;3^5 = 243 ,个位数是 3 ,开始循环,周期为 4 ;

- 当 N = 4 时,4 ^ 1 = 4 ,4 ^ 2 = 16 ,个位数是 6 ; 4 ^ 3 = 64 ,个位数是 4 ,周期为 2;

- 当 N = 5 时,5 的任何正整数次幂个位数都是 5 ;

- 当 N = 6 时,6 的任何正整数次幂个位数都是 6 ;

- 当 N = 7 时,7 ^ 1 = 7 ,7 ^ 2 = 49 , 7 ^ 3 = 343 ,个位数是 3 ; 7 ^ 4 = 2401 ,个位数是 1 ; 7 ^ 5 = 16807 ,个位数是 7 ,周期为 4 ;

- 当 N = 8 时,8 ^ 1 = 8 ,8 ^ 2 = 64 ,个位数是 4 ; 8 ^ 3 = 512 ,个位数是 2 ; 8 ^ 4 = 4096 ,个位数是 6 ; 8 ^ 5 = 32768 ,个位数是 8 ,周期为 4 ;

- 当 N = 9 时,9 ^ 1 = 9 ,9 ^ 2 = 81 ,个位数是 1 ; 9 ^ 3 = 729 ,个位数是 9 ,周期为 2 ;

- 当 N = 10 时,10 的任何正整数次幂个位数都是 0 ;

- 对于任意的 N ,先看 N 的个位数,根据上述规律来确定

的个位数;

- N = 26 ,只看个位数 6 ,6 的任何正整数次幂个位数都是 6 。

具体分析操作:

求:当n = 13时,的个位数结果

- 根据刚才的暴力解法,取个位数再乘以下一个数

= 13 -> 3

- 根据3 的幂次个位数规律来计算

通过刚刚上面的分析

当 N = 3 时,3 ^ 1 = 3 ,3 ^ 2 = 9 , 3 ^ 3 = 27 ,个位数是 7 ; 3 ^ 4 = 81 ,个位数是 1 ;3^5 = 243 ,个位数是 3 ,开始循环,周期为 4 ;

3的幂次的周期为4

所以13÷4=3⋯⋯1,其中余数是 1

这意味着 的个位数和周期中第 1 个位置的数相同,也就是 3

4. 应用案例三:Fibonacci 数列除 3 的余数判断

问题描述:

有一种 fibonacci 数列,定义如下:F(0) = 7,F(1) = 11,F(n) = F(n - 1) + F(n - 2) (n>=2)

给定一个 n (n < 1,000,000),请判断 F(n) 能否被3整除,分别输出 yes 和 no ;

解法:

方法一:递归

但是能不用递归就不用,有超时和报栈的风险;

方法二:找规律

F(n) % 3 = (F(n - 1) + F(n - 2)) % 3 = (F(n - 1) % 3 + F(n - 2) % 3) % 3,即每一项对 3 取余,都是前两项对 3 取余的和对 3 取余;

当 n = 0 时,F(0) % 3 = 7 % 3 = 1;

当 n = 1 时,F(1) % 3 = 11 % 3 = 2;

当 n = 2 时,F(2) % 3 = (F(2 - 1) + F(2 - 2)) % 3 = (F(2 - 1) % 3 + F(2 - 2) % 3) % 3 = (11 % 3 + 7 % 3) % 3 = 0;

当 n = 3 时,F(3) % 3 = (F(3 - 1) % 3 + F(3 - 2) % 3) % 3 = (0 + 2) % 3 = 2;

当 n = 4 时,F(4) % 3 = (F(4 - 1) % 3 + F(4 - 2) % 3) % 3 = (2 + 0) % 3 = 2;

当 n = 5 时,F(5) % 3 = (F(5 - 1) % 3 + F(5 - 2) % 3) % 3 = (2 + 2) % 3 = 1;

当 n = 6 时,F(6) % 3 = (F(6 - 1) % 3 + F(6 - 2) % 3) % 3 = (1 + 2) % 3 = 0;

当 n = 7 时,F(7) % 3 = (F(7 - 1) % 3 + F(7 - 2) % 3) % 3 = (0 + 1) % 3 = 1;

当 n = 8 时,F(8) % 3 = (F(8 - 1) % 3 + F(8 - 2) % 3) % 3 = (1 + 0) % 3 = 1;

当 n = 9 时,F(9) % 3 = (F(9 - 1) % 3 + F(9 - 2) % 3) % 3 = (1 + 1) % 3 = 2;

当 n = 10 时,F(10) % 3 = (F(10 - 1) % 3 + F(10 - 2) % 3) % 3 = (2 + 1) % 3 = 0;

......

周期为8;

具体操作分析:

计算F(13) 是否能够整除

就只要看13除以8的余数对应的规律,13÷8=1 ...... 5,对应过去规律

当 n = 5 时,F(5) % 3 = (F(5 - 1) % 3 + F(5 - 2) % 3) % 3 = (2 + 2) % 3 = 1;

结果是1,所以不能整除

5.应用案例四:快速幂运算

问题描述:

要求计算 的最后三位数

方法一:暴力解法

直接循环计算 a ×a ×⋯×a (共 b 次),每次乘法后取模 1000。

- 示例:计算 23的126次方1000,循环 126 次,每次乘 23 后取模。

- 时间复杂度:O (b ),与指数 b 成正比。

- 局限性:当 b 极大(如 109)时,暴力法效率极低,无法在合理时间内完成。

方法二:快速幂算法

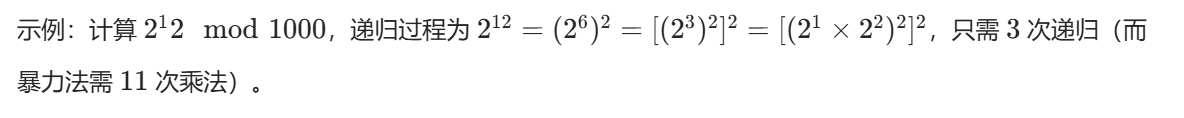

原理:利用指数二分 思想,将 ab 拆解为更小的幂次组合,减少乘法次数。例如:

- a 8=(a 4)2=[(a2)2]2,只需 3 次乘法(而暴力法需 7 次)。

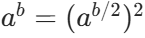

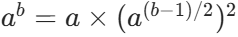

- 核心公式:

-

-

若 b 为偶数:

-

若 b 为奇数:

-

递归实现

int fastPowRecursive(int a, int b, int mod) {

if (b == 0) return 1; // 指数为0,返回1(任何数的0次幂为1)

int half = fastPowRecursive(a, b / 2, mod); // 计算a^(b/2)

int result = (half * half) % mod; // 先算平方

if (b % 2 == 1) { // 若指数为奇数,再乘一次a

result = (result * a) % mod;

}

return result;

}- 时间复杂度:O (logb),因为每次递归指数减半。

非递归实现(更高效)

int fastPowIterative(int a, int b, int mod) {

int ans = 1; // 初始化为1,因为1乘任何数不改变结果

a = a % mod; // 先对底数取模,减少后续计算量

while (b > 0) {

if (b % 2 == 1) { // 若当前指数位为奇数,乘入结果

ans = (ans * a) % mod;

}

a = (a * a) % mod; // 底数平方

b = b / 2; // 指数二分

}

return ans;

}- 执行过程(以 212mod1000 为例):

-

- 初始:ans =1,a =2,b=12

- 第一次循环:b 为偶数,ans=1,a =2^2=4,b=6

- 第二次循环:b 为偶数,ans=1,a =4^2=16,b=3 -> 16^3 -> 1 * 16 * (16^2)^1

- 第三次循环:b 为奇数,ans =1*16 = 16;a =16^2=256,b=1 -> 16 * 256 * (256^2)^0

- 第四次循环:b 为奇数,ans =16×256=4096, a =256^2=65536,,b=0

- 结果16×256=4096 mod 1000=96;

- 最终返回 96。

- 优势:无递归栈溢出风险,效率更高,时间复杂度仍为 O (logb)。

注意事项

- 取模时机 :每次乘法(包括底数平方、结果累乘)后立即取模,防止数值溢出(如 a 或 an s 超过整型范围)。

- 初始值设置 :

ans必须初始化为 1(因为任何数的 0 次幂为 1,且乘法单位元是 1)。 - 奇数处理:循环中需判断指数是否为奇数,若为奇数则将当前底数乘入结果。

- 算法选择 :非递归实现更推荐,尤其当 b 极大时,避免递归栈溢出。

6.应用案例五:二分查找

基本概念

二分查找(Binary Search)是一种高效的查找算法,它通过反复将查找范围减半来定位目标值,仅适用于有序排列的数据(通常是升序或降序数组)。

适用条件

- 数据必须是有序的(如递增数列:2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 20, 32, 45, 65, 74, 86, 95, 100)

- 数据支持随机访问(如数组,可通过下标直接访问元素)

与顺序查找的对比

- 顺序查找 :从第一个元素逐个向后比较,平均比较次数为 n /2 次,时间复杂度 O (n)

- 二分查找 :每次缩小一半范围,时间复杂度 O (logn)

- 效率差异:当 时,顺序查找平均需 50 万次比较,而二分查找最多仅需 20 次()

核心思想

通过每次与中间元素比较,将查找范围缩小一半:

- 若目标值等于中间元素,查找成功

- 若目标值大于中间元素,在右半部分继续查找

- 若目标值小于中间元素,在左半部分继续查找

算法实现

题目描述

给定升序数组 [2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 20, 32, 45, 65, 74, 86, 95, 100],查找目标值 25 的位置。

查找过程演示

- 初始范围:left=0(首元素下标),right=14(尾元素下标)

- 第一次查找:

-

- 计算中间位置:mid = (0+14)/2 = 7

- 中间元素:a [7] = 20

- 比较:25 > 20 → 目标在右半部分,调整 left=mid+1=8

- 第二次查找:

-

- 新范围:left=8,right=14

- 中间位置:mid=(8+14)/2=11

- 中间元素:a [11] = 74

- 比较:25 < 74 → 目标在左半部分,调整 right=mid-1=10

- 第三次查找:

-

- 新范围:left=8,right=10

- 中间位置:mid=(8+10)/2=9

- 中间元素:a [9] = 45

- 比较:25 < 45 → 目标在左半部分,调整 right=mid-1=8

- 第四次查找:

-

- 新范围:left=8,right=8

- 中间位置:mid=8

- 中间元素:a [8] = 32

- 比较:25 < 32 → 目标在左半部分,调整 right=mid-1=7

- 终止条件:left=8 > right=7 → 查找失败,目标值不存在

非递归实现(C 语言)

#include <stdio.h>

// 二分查找非递归实现

// 参数:arr-有序数组,n-数组长度,target-目标值

// 返回:找到返回下标,未找到返回-1

int binarySearch(int arr[], int n, int target) {

int left = 0; // 左边界初始化为0

int right = n - 1; // 右边界初始化为数组最后一个元素下标

// 循环条件:left <= right(包含等于,确保最后一个元素被检查)

while (left <= right) {

int mid = left + (right - left) / 2; // 避免(left+right)可能的溢出

if (arr[mid] == target) {

return mid; // 找到目标,返回下标

} else if (arr[mid] < target) {

left = mid + 1; // 目标在右半部分,调整左边界

} else {

right = mid - 1; // 目标在左半部分,调整右边界

}

}

return -1; // 循环结束仍未找到,返回-1

}

int main() {

int arr[] = {2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 20, 32, 45, 65, 74, 86, 95, 100};

int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);

int target = 25;

int result = binarySearch(arr, n, target);

if (result != -1) {

printf("目标值 %d 位于下标 %d\n", target, result);

} else {

printf("目标值 %d 不存在于数组中\n", target);

}

return 0;

}递归实现(C 语言)

#include <stdio.h>

// 二分查找递归实现

// 参数:arr-有序数组,left-左边界,right-右边界,target-目标值

// 返回:找到返回下标,未找到返回-1

int binarySearchRecursive(int arr[], int left, int right, int target) {

// 递归出口:左边界大于右边界,查找失败

if (left > right) {

return -1;

}

int mid = left + (right - left) / 2; // 计算中间位置

if (arr[mid] == target) {

return mid; // 找到目标,返回下标

} else if (arr[mid] < target) {

// 目标在右半部分,递归查找右半区间

return binarySearchRecursive(arr, mid + 1, right, target);

} else {

// 目标在左半部分,递归查找左半区间

return binarySearchRecursive(arr, left, mid - 1, target);

}

}

int main() {

int arr[] = {2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 20, 32, 45, 65, 74, 86, 95, 100};

int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);

int target = 32;

int result = binarySearchRecursive(arr, 0, n - 1, target);

if (result != -1) {

printf("目标值 %d 位于下标 %d\n", target, result);

} else {

printf("目标值 %d 不存在于数组中\n", target);

}

return 0;

}递归与非递归对比

|----------|-------------|----------|-------------------|

| 实现方式 | 优点 | 缺点 | 空间复杂度 |

| 非递归 | 效率高,无栈溢出风险 | 逻辑稍复杂 | O(1) |

| 递归 | 代码简洁,体现分治思想 | 深度过大会栈溢出 | O (logn)(递归栈) |

时间复杂度

- 每次查找将范围缩小一半,最多需要 log2n+1 次比较

- 时间复杂度:O (logn)

- 实例:100 万数据(220≈106)最多需要 20 次比较

空间复杂度

- 非递归实现:仅使用常数个变量,空间复杂度 O(1)

- 递归实现:递归调用深度为 logn ,空间复杂度 O (logn)

适用场景

- 大规模有序数据的查找(如字典查询、数据库索引查询)

- 不经常变动的静态数据(因为插入删除会破坏有序性)

注意事项

- 必须保证数据有序,无序数据需先排序(排序成本 O (n logn))

- 处理重复元素时,二分查找只能返回其中一个位置,如需找到第一个 / 最后一个出现位置,需额外处理

- 对频繁插入删除的动态数据,二分查找效率不高(维护有序性成本高)

- 小数据量场景下,顺序查找可能更高效(避免二分查找的额外逻辑开销)

7.应用案例六:二分查找的应用

题目描述

给定方程 f (x )=x 3+5x 2+3x +1,已知 Y 满足 f (0)≤Y ≤f (100),要求在区间 [0,100] 内求解 f (x )=Y 的解,结果精确到小数点后 4 位。

核心前提:单调性证明

要使用二分法求解连续函数方程,需满足函数在区间内单调且连续 。

对本题方程 f (x )=x 3+5x 2+3x+1 分析:

- 连续性:多项式函数在全体实数域内连续,[0,100] 属于定义域,满足连续性;

- 单调性:求导得 f ′(x )=3x 2+10x +3,在区间 [0,100] 内,x ≥0,因此 3x 2≥0、10x ≥0、常数项 3>0,即 f ′(x )>0,函数在 [0,100] 内严格单调递增 。

单调性意味着:若 x 1<x 2,则 f (x 1)<f (x 2),方程 f (x )=Y 在区间内有且仅有一个解,符合二分法适用条件。

核心逻辑

类比离散数组的二分查找:将连续区间 [l e f t ,r i g h t ] 不断减半,通过比较区间中点的函数值与目标值 Y 的大小,缩小解的范围,直到区间长度小于预设精度(满足题目要求的小数点后 4 位)。

具体步骤(以 Y=1000 为例)

- 初始化区间 :设左边界 l e f t =0,右边界 r i g h t=100(题目给定区间);

- 边界检查 :先计算 f (0)=0^3+5×0^2+3×0+1=1,f(100)=100^3+5×100^2+3×100+1=1050301,验证 1≤1000≤1050301,确认解存在;

- 二分迭代:

-

- 第 1 次迭代:计算中点 mid =(0+100)/2=50,求 f (50)=50^3+5×50^2+3×50+1=125000+12500+150+1=137651。由于 137651>1000,说明解在左半区间,更新 right=50;

- 第 2 次迭代:中点 mid =(0+50)/2=25,f (25)=25^3+5×25^2+3×25+1=15625+3125+75+1=18826>1000,更新 right=25;

- 第 3 次迭代:中点 mid =(0+25)/2=12.5,f (12.5)=12.5^3+5×12.5^2+3×12.5+1=1953.125+781.25+37.5+1=2772.875>1000,更新 right=12.5;

- 第 4 次迭代:中点 mid =(0+12.5)/2=6.25,f (6.25)=6.25^3+5×6.25^2+3×6.25+1=244.140625+195.3125+18.75+1=459.203125<1000,说明解在右半区间,更新 left=6.25;

- 重复上述过程,直到 r i g h t −l e f t<10−6(预设精度高于题目要求的 10−4,避免四舍五入误差);

- 结果输出 :当区间满足精度要求时,取 mi d =(l e f t +r i g h t)/2 作为解,保留小数点后 4 位。

代码实现(C++)

#include <bits/stdc++.h> // 万能头文件,包含常用库

using namespace std;

// 定义目标函数 f(x) = x³ + 5x² + 3x + 1

double f(double x) {

return x * x * x + 5 * x * x + 3 * x + 1;

}

// 二分法求解方程 f(x) = Y 在 [0, 100] 内的解

double binarySearchForEquation(double Y) {

double left = 0.0, right = 100.0;

// 边界检查:确认解存在

if (f(left) > Y || f(right) < Y) {

cout << "在区间 [0, 100] 内无解!" << endl;

return -1.0; // 返回无效值标识错误

}

// 迭代终止条件:区间长度小于 1e-6,确保结果精确到小数点后 4 位

while (right - left > 1e-6) {

double mid = left + (right - left) / 2; // 避免 (left+right) 溢出(虽此处为double,仍保持规范)

double f_mid = f(mid);

if (f_mid == Y) {

return mid; // 恰好找到解,直接返回

} else if (f_mid < Y) {

left = mid; // 解在右半区间,更新左边界

} else {

right = mid; // 解在左半区间,更新右边界

}

}

// 区间满足精度,返回中点作为最终解

return (left + right) / 2;

}

int main() {

double Y;

cout << "请输入 Y 的值(需满足 f(0) ≤ Y ≤ f(100)):";

cin >> Y;

double solution = binarySearchForEquation(Y);

if (solution != -1.0) {

cout << fixed << setprecision(4); // 设置输出精度为小数点后 4 位

cout << "方程 f(x) = " << Y << " 的解为:x = " << solution << endl;

}

return 0;

}8.应用场景七:函数最小值求解

题目描述

给定函数 f (x )=x 3−6x 2+9x+2,要求在区间 [0,5] 内求函数的最小值,结果精确到小数点后 4 位。

核心分析:函数单调性与极值点

- 直接判断单调性:计算特殊点函数值,f (0)=2,f (1)=1−6+9+2=6,f (2)=8−24+18+2=4,f (3)=27−54+27+2=2,f(4)=64−96+36+2=6,可见函数在 [0,5] 内先减后增,不满足整体单调性,无法直接用二分法求最小值,需转化问题。

- 导数分析:求导得 f ′(x )=3x 2−12x +9=3(x −1)(x−3)。导数的符号决定函数单调性:

-

- 当 x <1 时,f ′(x)>0,函数单调递增;

- 当 1<x <3 时,f ′(x)<0,函数单调递减;

- 当 x >3 时,f ′(x)>0,函数单调递增;

- 导数为 0 的点(x =1、x =3)是极值点,其中 x=3 处函数取得最小值(因左侧递减、右侧递增)。

转化思路:将 "求最小值" 转化为 "求导数零点"

函数最小值出现在导数由负变正的零点处(即 f ′(x )=0 且左侧 f ′(x )<0、右侧 f ′(x )>0)。由于本题导数 f ′(x )=3x 2−12x +9 是二次函数,在区间 [1,3] 内单调递减 (二次函数开口向上,对称轴为 x =2,[1,3] 内先减后增?此处修正为:在区间 [2,5] 内导数单调递增,因对称轴 x=2,右侧导数随 x 增大而增大),满足单调性,可对导数函数用二分法求零点,该零点即为原函数的最小值点。

具体步骤

- 确定导数函数与目标区间 :设导数函数 g (x )=f ′(x )=3x 2−12x +9,目标区间为 [2,4](因 g (2)=12−24+9=−3<0,g(4)=48−48+9=9>0,导数在该区间内由负变正,存在零点);

- 二分迭代求导数零点 :

- 第 1 次迭代:中点 mi d =(2+4)/2=3,g (3)=27−36+9=0,恰好找到零点,即 x=3 是导数零点;

- 若未直接找到,继续迭代:若 g (mi d )<0,说明零点在右半区间(l e f t =mi d );若 g (mi d )>0,说明零点在左半区间(r i g h t =mi d ),直到区间长度小于 1e−6;

- 求最小值 :将导数零点代入原函数 f (x),得到最小值。

代码实现(C++)

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

// 原函数 f(x) = x³ - 6x² + 9x + 2

double f(double x) {

return x * x * x - 6 * x * x + 9 * x + 2;

}

// 导数函数 g(x) = f'(x) = 3x² - 12x + 9

double g(double x) {

return 3 * x * x - 12 * x + 9;

}

// 二分法求导数 g(x) = 0 在 [a, b] 内的零点(即原函数的最小值点)

double findMinPoint(double a, double b) {

double left = a, right = b;

// 验证区间内导数是否由负变正(确保存在最小值点)

if (g(left) >= 0 || g(right) <= 0) {

cout << "该区间内无最小值点(导数未由负变正)!" << endl;

return -1.0;

}

// 迭代终止条件:区间精度 1e-6

while (right - left > 1e-6) {

double mid = left + (right - left) / 2;

double g_mid = g(mid);

if (g_mid == 0) {

return mid; // 找到精确零点

} else if (g_mid < 0) {

left = mid; // 零点在右半区间

} else {

right = mid; // 零点在左半区间

}

}

return (left + right) / 2; // 返回近似零点

}

int main() {

double min_point = findMinPoint(2.0, 4.0); // 导数由负变正的区间

if (min_point != -1.0) {

double min_value = f(min_point);

cout << fixed << setprecision(4);

cout << "函数在区间 [0,5] 内的最小值点为:x = " << min_point << endl;

cout << "对应的最小值为:f(x) = " << min_value << endl;

}

return 0;

}导数应用的核心逻辑

- 若函数可导,其极值点必在导数为 0 或导数不存在的点处;

- 若导数在区间内单调,则导数零点唯一,可通过二分法快速定位;

- 对于不可导的函数(如分段函数),需结合函数单调性直接分析极值点,或使用 "三分查找"(后续章节内容)。

与三分查找的对比

|----------|-------------------|------------|-------------------------|

| 方法 | 适用场景 | 核心条件 | 效率 |

| 导数 + 二分法 | 可导函数,且导数单调 | 函数可导、导数单调性 | O (log(ϵ R −L)) |

| 三分查找 | 单峰函数(先增后减 / 先减后增) | 函数具有凸性 | |

9.应用案例八:三分查找

三分查找的概念与背景

适用场景:用于求解单峰函数的极值问题(最大值或最小值)

基本思想:通过比较区间内两个三等分点的函数值,逐步缩小极值点所在区间

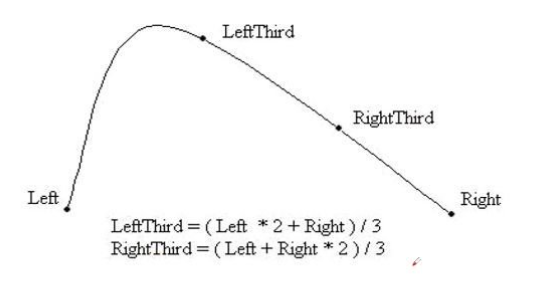

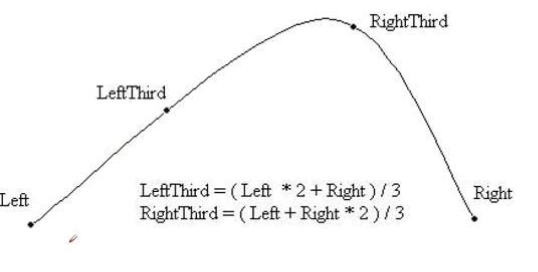

关键公式:

- 左三等分点:LeftThird=(Left×2+Right)/3

- 右三等分点:RightThird=(Left+Right×2)/3

- 三分查找的步骤

- 具体流程:

- 计算当前区间的左、右三等分点

- 根据比较结果缩小搜索区间:

- 比较两个三等分点的函数值

- 对于上凸函数(寻找最大值):

- 若f(LeftThird) > f(RightThird),则极值点在左半区

- 否则极值点在右半区

- 对于下凸函数(寻找最小值)则相反

- 对于上凸函数(寻找最大值):

- 重复上述过程直到区间足够小

- 具体流程:

三分查找与二分查找的区别

- 前提条件:

-

- 二分查找:要求数据单调

- 三分查找:要求数据具有凸性(单峰性)

- 比较对象:

-

- 二分查找:比较目标值与中间值

- 三分查找:比较两个三等分点的函数值

- 应用场景:

-

- 二分查找:查找特定值

- 三分查找:查找极值点

三分查找的递归与非递归实现

- 实现方式:

- 递归实现:通过函数递归调用实现区间缩小

- 非递归实现:通过循环和变量更新实现

- 编程要点:

- 终止条件:区间长度小于指定精度

- 每次迭代可将搜索范围缩小约1/3

三分查找的应用条件

- 凸性要求:

- 函数在区间内是单峰的(只有一个极值点)

- 不要求函数可导,分段函数也可使用

- 可导时表现为导数单调递增或递减

- 验证方法:

- 观察函数图像形状

- 分析导数变化趋势