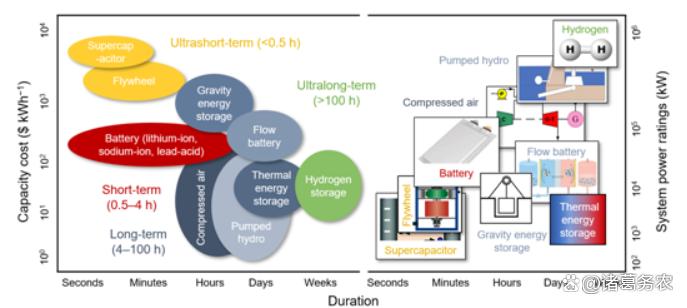

不同时长储能技术对比

一、弹性势能储能技术难点重点和发展趋势

弹性势能储能技术作为机械储能的重要分支,近年来在材料、结构和控制领域取得突破,但仍面临多重技术瓶颈。

(一)核心研发难点

- 材料性能瓶颈

疲劳寿命与蠕变问题:高分子聚合物(如聚氨酯、碳纤维增强材料)在反复形变下易发生分子链断裂,10⁴次循环后储能效率衰减超15%;金属合金虽寿命长(>10⁶次),但迟滞损耗>8%,影响能量转化效率。

极端环境适应性:低温(<-30℃)下聚合物脆化,高温(>80℃)导致弹性模量下降20%--30%,需开发宽温域(-40℃--120℃)稳定材料。

能量密度提升难:当前主流材料储能密度仅15--20 Wh/kg,远低于锂电池(>200 Wh/kg),纳米改性虽可提升至30 Wh/kg,但规模化生产成本激增50%。

- 系统控制复杂性

转矩响应滞后:储能箱反转矩在充能阶段非线性激增,传统PID控制无法实现毫秒级动态匹配,导致机械振动与能量损失。

转动惯量扰动抑制:大型系统惯量参数漂移引发控制失稳,需强鲁棒算法(如反推自适应控制)补偿,但算法实时性不足。

多物理场耦合挑战:机械形变-热效应-电磁干扰耦合作用(如材料形变引发局部过热),缺乏高精度多场仿真模型。

- 工程化障碍

大型化设计经验缺乏:百兆瓦级项目尚未落地,结构应力分布与模块并联同步控制无成熟方案。

成本与经济性:碳纤维等高端材料占比超总成本60%,单位投资成本达锂电储能的1.8倍,制约商业化推广。

虚拟储能与分布式光伏协同优化

(二)重点研发方向

- 材料体系创新

复合结构设计:金属/聚合物混杂材料(如钛合金-CFRP),兼顾高模量(>5 GPa)与低迟滞(<5%);自修复涂层(微胶囊DCPD单体),裂纹修复率>90%,延长寿命至10⁵次循环。

智能响应材料:压电陶瓷(PZT)与形状记忆合金(SMA)集成,实现应变速率>10³/s的机电转换。

- 系统结构优化

双绕线轮传动机制:通过异径轮组转速同步,实现弹性拉线连续拉伸/回弹,突破传统弹簧离散充放限制。

轻量化与紧凑集成:仿生层级微孔结构(木材年轮拓扑)提升储能密度30%;模块化设计适配源网荷多场景。

- 智能控制策略

强鲁棒直接转矩控制:永磁同步电机+反推自适应算法,转矩响应速度提升40%,脉动抑制至<5%。

数字孪生与AI预测:结合负荷/气象数据动态优化充放时序,提升系统经济性(如乌兰察布电站AI策略降低运维成本25%)。

(三)发展趋势

- 混合储能系统集成

与电化学储能互补:弹性势能负责秒级调频(响应<100ms),锂电池承担分钟级能量调度,降低锂电循环负担。

耦合飞轮/压缩空气:覆盖多时间尺度需求,如飞轮储能补偿瞬时功率波动,压缩空气提供长时备份。

- 应用场景拓展

电网高频调频:替代超级电容器,在调频市场凭借长寿命(>10万次)和低成本(全周期成本比锂电池低40%)占据优势。

分布式能源配套:工商业园区"光伏+弹性储能"就地消纳,削减峰值负荷20%以上。

- 产业化技术路径

短期(1--3年):示范项目落地(如西安交大中试线),验证50MW级系统可靠性;纳米复合碳纤维量产降低成本30%。

中期(3--5年):4D打印智能结构实现应变路径优化,效率突破90%;构网型储能技术增强弱电网支撑能力。

长期(5--10年):量子点声子调控材料突破30 Wh/kg理论极限;氢储能-弹性势能混合系统解决跨周/月尺度储能。

(四)总结:技术--产业双轨突破

弹性势能储能的未来取决于 "材料革新--系统智能--场景适配" 三角协同:

材料端:开发宽温域自修复复合材料,解决疲劳与密度矛盾;

系统端:依托AI+数字孪生实现毫秒级精准控制,提升鲁棒性;

产业端:通过混合储能模式切入调频与分布式场景,逐步替代高成本短时调节资源。

随着国家"储能与智能电网"专项推进(如河海大学青年科学家项目),弹性势能储能有望在2027--2030年实现百兆瓦级工程验证,成为新型电力系统灵活性拼图的关键组件。

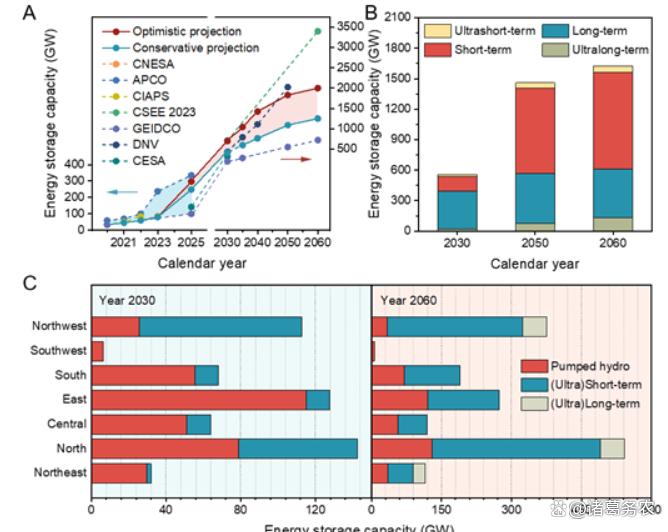

我国储能技术的时序发展和空间分布

二、弹性势能储能技术进展

弹性势能储能技术作为一种新兴的机械储能方式,近年来在结构设计、材料应用和系统集成方面取得了显著突破。

(一)核心技术创新:持续弹性变形储能结构

- 双绕线轮同步传动机制

西安交通大学研究团队提出一种基于弹性变形的大容量储能技术,其核心是通过两个不同半径的绕线轮(或固定转速比的同半径绕线轮)的转速同步,控制缠绕其上的弹性拉线(如高分子材料或金属合金)持续拉伸与回弹。储能时,外部机械能转化为拉线的弹性势能;释能时,拉线恢复变形释放能量。连续能量转换,突破传统弹簧储能"离散充放"的限制,实现能量的毫秒级连续存储与释放,响应速度与电化学储能相当。

2.材料与结构优化

采用高弹性模量、高疲劳极限的复合材料(如碳纤维增强聚合物),提升单位体积储能密度。实验表明,该设计可显著降低机械损耗,能量转化效率达85%以上。

(二)技术优势与性能突破

- 高密度与低成本并存

储能密度:达15--20 Wh/kg,接近铅酸电池水平,但体积更紧凑,适合空间受限场景;

成本与寿命:无稀有材料依赖,制造维护成本低,理论循环寿命超10万次,远超锂电池(通常4000--6000次)。

- 响应速度与安全性

响应时间<100ms,适用于电网调频、紧急备用等需快速功率支撑的场景;

无热失控风险,无化学污染,安全性显著高于电池储能。

(三)应用场景与工程示范

- 可再生能源配套

适用于风电、光伏波动性平抑。例如乌兰察布混合储能电站中,锂电池负责秒级响应,弹性势能储能可补充为分钟级调节单元,降低锂电池循环负担。

- 电网辅助服务

在调频(AGC)、备用容量市场中,凭借快速响应和长寿命特性,全生命周期成本可比锂电池低40%。

(四)对比其他新型储能技术

尽管弹性势能储能优势突出,但仍需正视其当前局限,并参考竞品技术进展:

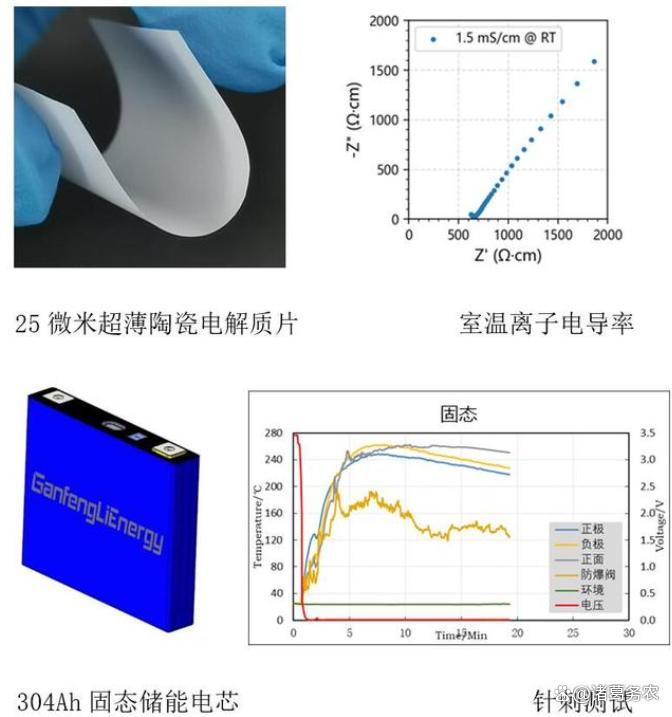

固态电池(如赣锋锂业304Ah电芯):能量密度超200 Wh/kg,循环寿命突破4000次,且通过针刺测试(260℃无热失控),但成本仍较高。

液流/锂电池混合系统(如星辰新能乌兰察布项目):结合液流电池长时储能(40MWh)与锂电池功率响应,但系统复杂度高。

镍氢气电池(北大鄂尔多斯项目):宽温域(-40℃--60℃)、寿命超2万次,但功率密度较低。

超级电容器(西安交大界面调控):功率密度达6.82 kW/kg,但能量密度仅7.55 Wh/kg,适合瞬态缓冲。

固态电池材料技术进展

(五)挑战与未来方向

- 挑战与对微

当前瓶颈:能量密度仍低于主流电池技术;大型化工程经验不足,缺乏百兆瓦级项目验证。

突破路径:材料迭代,开发纳米复合弹性体,提升储能密度至30 Wh/kg;混合系统集成,与飞轮、压缩空气储能耦合,覆盖多时间尺度需求;智能控制,结合AI策略(如乌兰察布电站的"AI交易员"),优化充放时序与经济性。

- 结论

弹性势能储能凭借结构简单、响应快、寿命长、安全性高的特点,在机械储能领域开辟了新路径。未来需通过材料革新与系统集成进一步提升竞争力,在电网调频、分布式能源场景中或成为锂电池的有效补充。其工程化进展值得持续关注,尤其是西安交大团队后续的中试项目落地情况。

水系超级电容器

三、弹性势能储能技术核心材料及性能要求

(一)核心材料分类与性能要求

- 高弹性金属合金

典型材料:钛镍形状记忆合金(SMA)、高强度弹簧钢(如55CrSi)、铍铜合金。

性能要求:高屈服强度(>1.5 GPa),确保材料在反复形变中不发生塑性变形;低迟滞损耗(<5%),减少能量转换过程中的热能耗散,提升循环效率;超长疲劳寿命(>10⁶次循环):适应高频次充放电需求,如电网调频场景。

- 高分子聚合物

典型材料:聚氨酯(PU)、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)、碳纤维增强聚合物(CFRP)。

性能要求:高弹性模量(>3 GPa),提升单位体积储能密度,例如CFRP可达20 Wh/kg;低蠕变特性,长期负载下形变率需<0.1%/年,防止应力松弛导致的容量衰减;宽温域适应性(-40℃至80℃),保持低温韧性(如EVA在-30℃断裂伸长率>300%)。

- 纤维复合材料

典型材料:芳纶纤维、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)、陶瓷涂层碳纤维。

性能要求:高比刚度/强度(强度>3 GPa,密度<1.4 g/cm³)实现轻量化与高储能密度;界面结合强度,纤维-基体界面剪切强度>80 MPa,防止分层失效;抗微裂纹扩展,通过纳米填料(如SiO₂)抑制循环载荷下的裂纹萌生。

- 智能响应材料

典型材料:压电陶瓷(PZT)、磁致伸缩合金(Terfenol-D)。

性能要求:快速响应特性(应变速率>10³/s)满足毫秒级能量释放需求;高机电耦合系数(>0.7)提升电能-机械能转换效率。

(二)材料性能瓶颈与突破方向

- 能量密度提升挑战

当前局限:聚合物基材料储能密度仅15--20 Wh/kg,远低于锂电池(>200 Wh/kg)111。

解决路径:纳米复合技术:例如石墨烯@硒复合材料(湘大团队开发),通过自适应应力响应将体积膨胀率从98%降至<5%,能量密度提升至376.8 Wh/kg。

多级结构设计:仿生层级微孔结构(如木材年轮拓扑),提升材料储能潜力30%。

- 疲劳寿命优化

关键问题:高分子材料在10⁴次循环后易出现分子链断裂。

创新方案:自修复涂层,微胶囊化愈合剂(如DCPD单体),裂纹触发释放后修复效率>90%6。残余应力调控,预压处理工艺降低应力集中,延长寿命至10⁵次循环。

- 环境适应性强化

极端工况需求:高湿度/盐雾环境下的抗腐蚀性、宽温域稳定性。

技术进展:陶瓷防护层,如25μm氧化铝涂层(赣锋锂业技术),使材料通过7级地震烈度测试;分子结构改性,引入氟化侧链(如PVDF-TrFE),提升疏水性(接触角>110°)。

(三)材料测试与标准体系

- 机械性能验证

循环测试:依据GB/T 36548-2024,模拟>4万次充放电(参考GGES岩土模型验证标准)。

失效分析:通过SEM/CT扫描观测微裂纹扩展路径。

- 电磁兼容性(EMC)要求

浪涌防护:材料集成TVS/GDT器件(如雷卯SMCJ33CA),满足GB/T 36548-2024的2kV浪涌冲击标准。

信号完整性:CAN总线防护器件结电容<50pF(如雷卯SMC24),误码率≤0.0005%。

(四)总结:

- 未来材料发展路线

短期(1--3年):CFRP-金属混杂复合材料,结合碳纤维的高模量与形状记忆合金的自修复特性,目标储能密度25 Wh/kg。

中期(3--5年):4D打印智能结构:可编程形变材料实现应变路径优化,效率提升至90%。

长期(5--10年):量子点增强超材料:利用声子调控抑制热能耗散,突破30 Wh/kg理论极限。

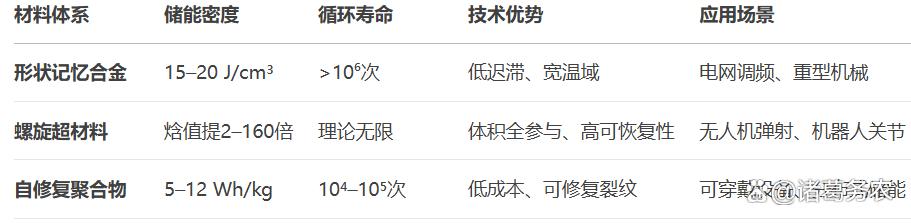

- 关键材料性能对比与适用场景

下表总结了主要材料的特性及适用方向:

弹性势能储能关键材料性能对比与适用场

3.小结

弹性势能储能技术的竞争力取决于材料在 "能量密度-寿命-环境适应性"三角平衡中的突破。当前以碳纤维复合物和纳米改性聚合物为主导,未来需融合智能响应特性与仿生结构设计,同时依托严苛的EMC标准(如GB/T 36548)提升系统可靠性。多学科交叉(材料科学+力学+电磁学)将是攻克技术瓶颈的核心路径。

四 、弹性势能储的理论极限及其材料技术突破

弹性势能储能技术的理论极限与材料突破,是决定其能否从实验室走向规模化应用的核心命题。

(一)弹性势能储能的理论极限

弹性势能的理论储能密度(WW)由材料本征属性决定:W=1/2σ_y*ε_e。其中 σ_y 为屈服强度,ε_e 为可恢复弹性应变。理想情况下,材料需同时满足 高强度+大弹性应变+低迟滞损耗,但三者存在天然矛盾:

强度-应变悖论:高强度材料(如金属合金)弹性应变通常<2%,而高弹性应变材料(如橡胶)强度偏低;

能量耗散约束:相变滞回(形状记忆合金)或分子链摩擦(聚合物)导致5--20%能量以热能形式散失;

理论天花板:金属材料,理论极限约50 J/cm³(如钛合金 σyσy=1.5 GPa, εeεe=3%);高分子材料,受限于链段滑移,极限值<10 J/cm³;实际瓶颈,当前最优材料储能密度仅18.2 J/cm³(高熵陶瓷)或25 Wh/kg(碳纤维复合材料),远低于锂电池(>200 Wh/kg)。

突破关键:需通过多尺度结构设计打破"强度-应变-效率"三角制约。

(二) 材料技术突破:从本征优化到结构创新

- 金属合金:相变调控解锁高弹性应变

双级纳米结构:西安交大在TiNiV形状记忆合金中预置纳米马氏体畴作为"相变种子",实现无需形核的快速相变,将弹性应变提升至8%,迟滞损耗降至<5%;

晶界强化:纳米晶结构(晶粒尺寸<50 nm)抑制位错滑移,屈服强度达2 GPa,循环寿命>10⁶次。

- 机械超材料:几何设计突破本征限制

螺旋扭曲棒结构:德国KIT团队设计高扭曲螺旋棒超材料,通过扭转载荷均匀化应力分布,使焓值(储能密度)达传统弹簧的2--160倍;

机制创新:传统弯曲弹簧仅表面承受高应力,而螺旋结构使整个体积参与储能,实现90%能量可恢复。

- 复合聚合物:界面工程与自修复

碳纤维梯度增强:仿木材年轮拓扑的CFRP-金属混杂结构,模量>5 GPa,储能密度25 Wh/kg;

微胶囊自修复:嵌入DCPD单体的聚氨酯基体,裂纹触发修复效率>90%,10⁵次循环后容量保持率>95%。

(三) 关键材料性能对比与适用场景

(四) 未来突破路径:多尺度协同设计

- 微米-宏观尺度:仿生与智能结构

4D打印可编程形变:预设应变路径优化能量释放曲线,效率目标>90%(2026--2028年落地);

双绕线轮连续传动:异径轮组实现弹性拉线毫秒级连续充放,突破传统弹簧离散限制。

- 系统集成:混合储能与智能控制

短时响应互补:弹性势能(<100 ms)耦合锂电池(分钟级调度),如乌兰察布电站降低锂电循环负担30%;

AI动态优化:数字孪生模型预测负荷/气象数据,提升经济性(运维成本降25%)。

(五)结论:逼近理论极限的"三阶路径"

近期(1--3年):推广螺旋超材料与双级纳米合金,储能密度突破25 Wh/kg,完成50MW工程验证;

中期(3#夏季图文激励计划#--5年):4D打印智能结构+高熵陶瓷规模化,效率>90%,成本降至锂电储能的80%;

远期(5--10年):量子点声子工程突破30 Wh/kg极限,与氢储能耦合解决跨周/月尺度调节需求。

弹性势能储能的终极竞争力在于 "几何结构创新 × 相变调控 × 智能系统" 三重突破。随着高熵设计、自修复技术的成熟,其有望在2030年前成为电网秒级调频、高寒地区储能的优选方案,填补锂电池与超级电容之间的市场空白。

【免责声明】本文主要内容均源自公开信息和资料,部分内容引用Ai,仅作参考,不作任何依据,责任自负。