9 月 26 日,2025 云栖大会 AI 中间件:AI 时代的中间件技术演进与创新实践论坛上,阿里云智能集团资深技术专家林清山发表主题演讲《未来已来:下一代 AI 中间件重磅发布,解锁 AI 应用架构新范式》,重磅发布阿里云 AI 中间件,提供面向分布式多 Agent 架构的基座,包括:AgentScope-Java(兼容 Spring AI Alibaba 生态),AI MQ(基于Apache RocketMQ 的 AI 能力升级),AI 网关 Higress,AI 注册与配置中心 Nacos,以及覆盖模型与算力的 AI 可观测体系。阿里云 AI 中间件核心技术全面开源,全面拥抱行业标准,加速企业级 AI 应用规模化落地。

AI Agent 大爆发

Aliware

自从 ChatGPT 掀起了大模型浪潮,短短三年间,AI 技术几乎以月为单位迭代:从能对话、写文案的 Chatbot,进化到协助编码与办公的 Copilot,如今进一步迈向具备自主规划、工具调用、记忆与协作能力的 Agent。AI 不再只是"会说话的软件",而是能理解目标、拆解任务、选择策略并执行的"行动主体",能够在复杂场景中进行多轮推理与闭环反馈。

如果说 2022 年是 Chatbot 的起点,2023 年是 Copilot 的浪潮,那么 2025 年,注定是 Agentic AI 全面爆发的元年。我们来回顾一下近几年的演进路线图。

-

2022 年,Chatbot 进入大众视野。以 GPT-3 为代表,大家用它生成文本、做自然语言交互------简单客服、文案写作是典型场景。但它仍然是"被动应答"。

-

2023 年,Copilot 革命来了。GPT-4 带来更长上下文、多模态输入,加上检索增强(RAG)的成熟,让 AI 从"被动回答"升级为"主动协作"。开发者使用代码 Copilot,写代码效率可以提升 50% 以上;Office Copilot 深度融合 AI 技术于 Word、Excel、PPT 等应用中,深刻改变传统办公模式,大幅减少重复性工作。AI 开始深度融入企业核心工作中。

-

2025 年,我们将迎来"能理解、会规划、能协作、敢行动"的 Agentic AI 的集中爆发。一方面,从 GPT-5、Qwen3 到 DeepSeek,模型在自主规划、多模态融合能力上高速发展;另一方面,针对 Agent 和工具的集成,多 Agent 通信的能力,也在走向标准化,如 MCP、A2A 标准。应用层面,人形机器人走上春晚舞台;企业里的"数字员工"开始上岗,如财务 Agent 能够自动审批流程,AI 的角色从辅助者走向"能自主决策、能自动闭环"的主体。

有几组数字也在印证这一发展趋势:根据 Gartner 行业报告,全球 Agent 市场正以 44.5% 的年复合增长率扩张,预计到 2028 年将达到近三千亿美元规模;将有超过 15% 的企业日常决策由 Agent 自主完成;而有三分之一的企业软件,会原生嵌入 Agentic AI 能力。

这不是一阵风,而是一个长周期的结构性趋势。技术、政策、市场这三股力量,正在同频共振,形成加速度。

-

技术突破:开源模型的迅速成熟降低了门槛,推理成本呈断崖式下降,多模态和大小模型的协同拓宽边界。这让 Agent 不再是"概念验证",而是可以规模化落地。

-

政策引导:中国"十四五"明确把 AI 纳入新基建,国务院"人工智能+行动意见"为中国 AI 产业指明方向;美国、欧盟也在同步发力,形成全球共振。

-

市场需求:企业端急需提效降本,消费端渴望更沉浸的体验,资本市场面向 AI 赛道持续加码,大量 AI 创业公司涌现。

技术降低门槛,政策扫清障碍,市场反哺研发,形成闭环。算法、算力与场景叠加,AI 从实验室跃迁万千行业,已经势不可挡。

过去十年企业为了拥抱移动互联网浪潮,实现数字化转型,纷纷投入云原生应用的研发;而今天,企业要抓住 AI 的浪潮,实现智能化转型,更需要投入 AI 原生应用的研发,把 AI 的能力融入到自己的核心业务中。

AI 原生应用架构

Aliware

AI 原生应用是指从架构设计到功能实现均以人工智能技术(大模型)为核心驱动力的应用。它将 AI 能力深度嵌入系统底层,通过数据驱动决策、动态模型演化和端到端 AI 流程重构业务逻辑。

和传统应用相比,它带来四方面的根本性变化。

-

第一是交互界面。过去我们点击按钮、填写表单;现在我们对话、拖拽、上传图像或音频,进行多模态的"共创"。

-

第二是业务逻辑。过去是规则驱动、静态代码、确定性执行;现在是数据驱动、动态推理、概率性决策,系统可以在不确定中找到更优路径。

-

第三是技术栈。传统的"微服务+关键词检索+关系型数据库+CPU"的组合,正被"Agent 智能体+语义检索+知识图谱+向量数据库+GPU"所取代。

- 第四是架构哲学。以前我们用 RPC、消息队列把微服务拼接起来;现在以 Agent 为执行单元,用上下文工程、记忆机制、工具调用来实现自主决策与行动。我们从"流程自动化"迈向"认知自动化",软件范式从"人适应机器",转向"机器理解人"。 这场变革不是空中楼阁,它有一条清晰的历史脉络。

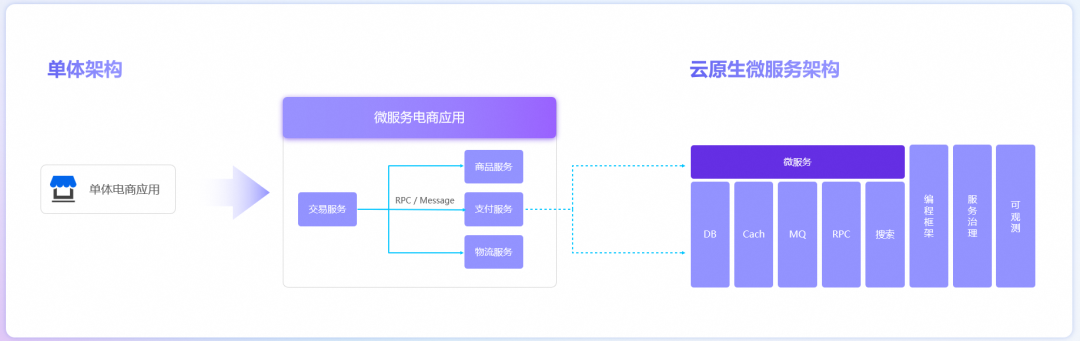

回看传统应用架构的演进,从单体到微服务再到云原生,本质是业务复杂度上升和技术红利出现的合力。早期的单体应用,只要把交易、商品、支付、物流这些核心功能堆在一起就够了。但移动互联网爆发后,业务碎片化、场景多样化,迫使我们用微服务把系统"解耦",让不同团队能并行迭代,敏捷开发;海量访问压力需要系统能够灵活弹性扩展;基于云计算提供的弹性基础设施,结合微服务、容器技术、和可观测体系,则让资源调度更智能、故障恢复更自动。那是一条从"大泥球"走向"乐高拼装"的道路,也为今天的 AI 原生应用打下了分布式协作的基石。

AI 应用自身也在沿着一条清晰的路径进化:从单体的 Chatbot,走向分布式的 Agentic AI。

业务层面的驱动力是,从"对话"走向"行动"。单体 Chatbot 只能回答问题;而在很多企业里,我们需要 AI 深度参与业务流程,承担企业不同业务模块的职责,不同业务板块有不同的上下文、工具、业务流程,大模型在注意力聚焦的情况下具备更好的准确性,这就推动架构走向多 Agent 协作,每个 Agent 专注于自己的核心能力。比如我们要构建一个全栈 Web 开发平台,支持用户用自然语言构建 Web 应用,Agentic AI 将构建一个"数字员工团队",包含开发 Agent、产品 Agent、文档 Agent,多 Agent 自动协作,最终完成构建 Web 应用的完整任务。

技术层面,这种升级依赖几个关键突破:模型从理解到规划,从"会答"到"会想"(比如深度思考模式、ReAct);Agent 范式形成统一认知,它是一个具备"感知---决策---执行"能力的实体,记忆层存储历史经验(向量库+KV),决策层由大模型驱动进行规划(ReAct、思维链),行动层通过工具调用与多 Agent 协作来完成;关键标准也在逐渐形成,如 MCP 让智能体工具调用有了通用标准,A2A 把智能体分布式协作也定义了统一语言;而云原生能力,让这些智能体可以充分利用云的弹性能力,按需弹性、按量付费。

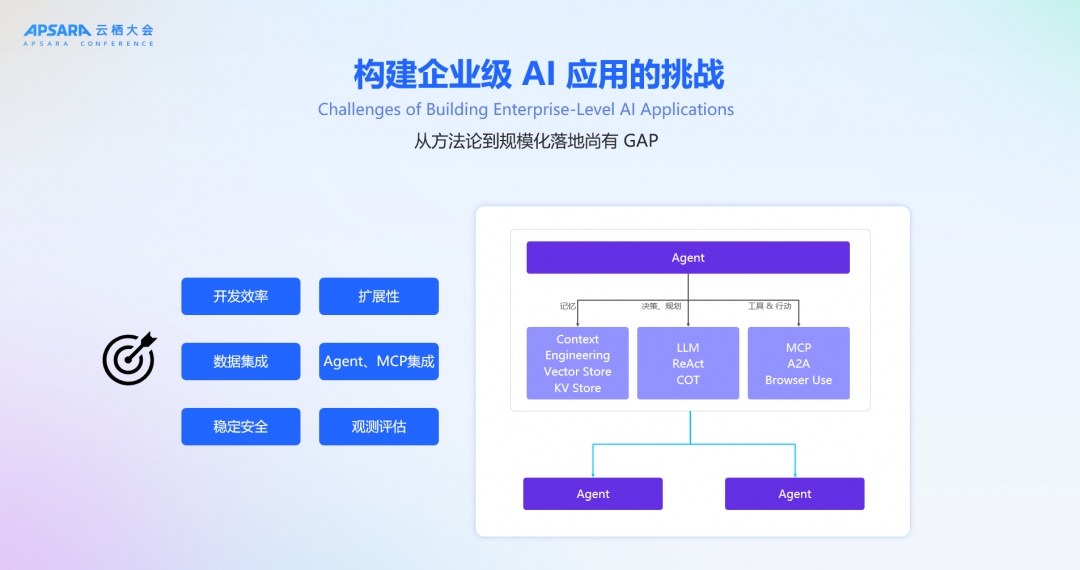

但是,要构建企业级 AI 应用,远不止"会调几个大模型 API"这么简单,将面临以下几个挑战。

-

第一类是开发效率。今天做一个像样的 Agent,往往要手工编织记忆、决策、工具调用的细节,缺少开箱即用的框架和工具,开发效率不高。更不用说随着业务发展,AI 应用持续扩展业务能力,如何实现业务敏捷迭代也是个难题。

-

第二类是集成。要提升模型准确性以及业务深度融合,不可避免要采用上下文工程技术,引入 RAG 架构。RAG 架构往往涉及多源数据接入,数据 ETL。要构建实时可用的企业知识库,将面对异构系统对接、数据治理等复杂工程。更别提如何让全新的 AI 应用和存量的传统系统交互集成,如何将存量系统纳入 Agent、MCP 的集成体系。

- 第三类是稳定运行和持续优化。多 Agent 协作带来复杂的调用链路,推理 Tokens 流量波动大,延迟不可控,传统体系难以灵活弹性扩展;稳定与安全也充满风险------模型幻觉可能造成决策偏差,工具调用可能越权,A2A 通信链路里可能泄露敏感数据;更糟糕的是,可观测性不足,一旦出现故障,你将在 10 个 Agent 协同的链路里找不到故障点。没有评估体系,很难衡量 Agent 的决策质量;数据质量会随着业务环境变化而衰减;模型一旦迭代,推理行为也可能漂移,今天还很稳的客服 Agent,明天可能输出不合规的内容。

而这些问题,单靠大模型内置的能力解决不了,它们需要一整套工程化、平台化的"中间层"来承接。

而这个中间层便是 AI 中间件的定位。它在 AI 应用与大模型之间,承担三件事。第一是连接与集成:把大模型、工具链、数据存储、微服务这些碎片打通,让 Agent 可以无缝调用知识、使用工具、对接业务。第二是能力抽象:把 A2A 通信、状态管理、数据集成这些"非业务共性能力"封装起来,屏蔽底层复杂度,让开发者聚焦业务。第三是工程化支撑:提供可观测、安全治理、弹性扩缩容等企业级能力,保障生产环境的稳定性与高效运维。

为什么说它是规模化落地的最后一块拼图?很简单。它能帮你突破 POC 陷阱------很多原型之所以上不了线,不是因为算法不行,而是工程体系不行。换句话说,AI 中间件是企业级 AI 应用的"操作系统"。它把 Agent 从"技术概念"变成"真正的生产力引擎",打通落地的最后一公里。

阿里云 AI 中间件全新发布

Aliware

为了应对规模化落地企业级 AI 应用的挑战,我们发布了全新的阿里云 AI 中间件,它是一个面向分布式多 Agent 架构的基座,核心技术全面开源,全面拥抱行业标准。

它包括:AgentScope-Java(兼容 Spring AI Alibaba 生态),AI MQ(基于Apache RocketMQ 的 AI 能力升级),AI 网关 Higress,AI 注册与配置中心 Nacos,以及覆盖模型与算力的 AI 可观测体系。

我们的目标是:把复杂留下,把标准、能力、工具开放出来,让企业不用重复从头搭架子。

AI 编程框架-AgentScope

首先是 AI 编程框架,Spring AI Alibaba 内核正式升级为 AgentScope-Java,这是 Java 生态拥抱 Agentic AI 的重要里程碑。对数百万 Java 开发者来说,一套熟悉的开发范式,就能构建企业级智能体应用。AgentScope-Java 为 Java 开发者提供最低学习门槛的 AI 开发框架。

它的架构有两层,在核心编排层,提供 Agentic API,开发者能够声明式地定义 Agent 的记忆、决策、工具调用等能力,代码复用明显提升;原生支持 MCP 协议,便于扩展工具与伙伴智能体;支持流式通信,端到端的交互延迟显著降低;支持 Human-in-the-loop,把关键决策交回给人审核。在安全运行时层面,它提供沙箱隔离,阻断越权工具调用;提供上下文管理,动态维护短期状态与长期记忆;并且原生支持 A2A,实现分布式多 Agent 自动编排与协作。

AI MQ-ApsaraMQ

再说 AI 通信与集成的"中枢"------AI MQ。传统消息队列是为交易类、日志类场景设计的,到了 Agent 时代,它们很多特性不够用,因此我们对 ApsaraMQ 面向 Agentic AI 做了全方位能力升级,ApsaraMQ 是基于 Apache RocketMQ 构建的云原生消息服务。

在消息存储引擎(Apache RocketMQ 内核)方面,支持百万级 Topic 资源管理、百万级队列存储、百万级订阅分发。

得益于消息存储引擎的增强,我们推出了面向 AI 场景的消息模型 LiteTopic,它具备轻量资源、有状态异步通信的特性,可实现 AI 多轮对话 Session 保持、Session 级顺序流式输出、Agent 2 Agent 的可靠通信、多模态大消息体(50MB 以上)。提供面向 AI 稀缺算力的消费调度模式,包括优先级、定速、权重等模式,最大化资源有效利用率。提供 AI 数据集成,支持多数据源实时构建知识库,构建实时 RAG 架构;支持事件流异步推理,批量异步推理;支持流式 AI ETL 处理。

聊到分布式多 Agent 架构,就必须说 A2A 通信机制。目前在分布式多 Agent 通信实现上,一开始往往采用同步调用的方式,一旦业务继续发展,Agent 之间的交互、依赖关系也会变得更加复杂。同步调用的模式将面临多重痛点:

-

多 Agent 多次 LLM 调用,全同步调用延迟高,降低客户体验。

-

上下游 Agent 吞吐量难以完全对齐,易出现部分 Agent 流量过载、雪崩。

-

AI 任务涉及多 Agent 协作完成,单点 Agent 失败,没有可靠重试,导致任务整体失败,浪费中间过程的算力资源多。

-

Agent 调用同步强依赖,如串联电路,可用性降低。

-

在算力资源不足的情况下,Agent 无法实现任务优先级处理。

基于 AI MQ 的全新特性 LiteTopic 实现 A2A 可靠异步通信模式则可以免除这些痛点,让系统具备更好的可扩展性:

-

主 Agent 任务规划完成,可异步并发请求多个 Agent,缩短任务完成时间。

-

Agent 解除调用强依赖和吞吐量强依赖,可用性提升。

-

Agent 通信的请求和处理结果均持久化到 MQ,具备 checkpoint 能力,基于 MQ 的可靠重试,无中间资源浪费。

-

有限资源下,Agent 支持按优先级处理任务,比如优先处理付费用户。

-

基于 1 对多的发布订阅通信模式,系统具备良好的扩展能力,可以异步构建历史对话存储、Agent 记忆等。

AI 网关-Higress

第三块是 AI 网关 Higress。它提供统一接入与管理,能同时接入不同的大模型、MCP 服务、Agent,做协议兼容与流量调度,实现智能路由与负载均衡。在 LLM 层,统一调度通用大模型与垂类小模型,支持语义缓存和灾备降级;在 MCP 层,支持通过协议转换复用存量微服务,让企业多年积累的数字化资产快速转换为 AI Agent 的工具;在 Agent 层,提供 REST 到 A2A 的协议桥接,打通传统微服务与智能体协作。

它也具备企业级安全治理能力,包括 Token 限流、敏感信息过滤、WebSocket 无损变更、零信任鉴权,保障服务稳定与数据安全。

最新版的 Higress 还发布了 AI 开放平台 HiMarket,让企业可以把自有 Agent/MCP 服务标准化发布,按调用量进行精细化运营。

AI 注册/配置中心-Nacos

**第四块是 AI 注册和配置中心 Nacos。**在微服务时代,Nacos 国内市场占有率高达 70% 以上,包含 Azure 在内的海内外主流云厂商都提供了 Nacos 托管产品。面向 AI 时代的今天,Nacos 3.1.0 版本重磅发布,围绕 AI Agent 解决 AI A2A 场景和 AI Tools 场景的问题。

在 AI 工具方面,Nacos 支持了 MCP Registry 官方协议,无需任何代码改造,就能将传统应用快速转变为 MCP Server 并动态统一管理。

在多 Agent 协作方面,Nacos 是首个支持 A2A 协议的注册中心。Agent 可以将描述自身能力的 AgentCard 注册到 Nacos,其他 Agent 只需填写 Nacos 地址,即可实现分布式多 Agent 的能力编排,让 Agent 的分布式协作,像普通应用一样的顺滑和稳定。

在配置管理方面,AI 时代下,API Key 等凭证的安全至关重要。Nacos 提供动态加密配置能力,支持敏感数据的加密存储与安全推送,有效保障 AI 资产的安全性。此外,基于 Nacos 的动态配置推送能力,还能实现 Agent 能力的动态更新------无需重新部署,即可灵活调整 Agent 运行时的配置。

AI 可观测

第五块是AI 可观测。做 AI 应用的同学都有体会:传统可观测体系,面对大模型与智能体协作,往往力不从心。我们做的是一次"从 IaaS 到 MaaS"的全栈、一体化进化,目标是为企业提供一个智算应用的"上帝视角"。这个体系有四根支柱:

-

端到端诊断:对主流 Agent 与应用框架实现无侵入追踪,不管是复杂的 RAG,还是多 Agent 协作,都能把调用链清清楚楚地呈现出来,帮助快速定位故障与性能瓶颈。

-

全栈智算监控:从底层 GPU、网络、存储,到容器编排,再到模型推理、训练,以及上层应用与智能体交互,建立多维度的指标与日志体系,实时感知全局健康度。

-

精细成本管理:对 Token 消耗、GPU 利用率做多维分析,与网关联动支持预算限额、访问限流、智能路由,帮助企业在探索 AI 价值的同时,把成本效益做到最好。

-

质量与安全评估:覆盖从输入、规划到输出的全流程,自动化评估语义准确性、内容质量、偏见与安全风险,为上线运行提供"持续体检",让输出更安全、更可控、更合规。

展望

Aliware

AI 从来不是一个单点技术,而是一张系统工程的"网"。大模型是大脑,工具是四肢,数据是血液,算力是肌肉,而中间件,是把这一切组织起来的"神经系统"和"骨架"。阿里云 AI 中间件核心技术目前已全面开源,包括 Nacos、Higress、Apache RocketMQ、AgentScope-Java 等等,未来也将持续围绕开源生态和社区开发者一起共建、共同成长。我们相信,只有把标准和能力开放出来,行业才会更快地形成"共识与共用",企业才会更专注于业务创新,少做重复劳动。我们愿意和用户、社区一起,推动下一代 AI 基础设施的标准化、工程化。

未来两三年,我们将见证越来越多的企业,从一个个"单体 Chatbot",走向一个个"可协作、可演进、可闭环"的数字员工团队;我们也将见证 AI 在生产线、仓储、金融风控、客服中台、研发协作等场景的落地,真正带来效率、质量与体验的跃迁。