一、什么是Clustering

1-1、什么是聚类 (Clustering)?

假设你正在处理一个包含病人信息的医疗系统数据集。这个数据集很复杂,既有分类特征(categorical),也有数值特征(numeric)。你想要在数据中找到规律和相似性,该怎么做呢?

聚类(Clustering) 是一种 无监督机器学习技术,它会根据数据之间的相似性,把没有标签的数据分组。(如果数据本来有标签,那这种分组叫做 分类(Classification)。)

例如,一个研究人员正在进行一项临床试验,评估一种新疗法。在研究过程中,病人会汇报自己 每周出现症状的次数 和 症状的严重程度 。研究人员可以用 聚类分析 将症状表现相似的病人分成几组。

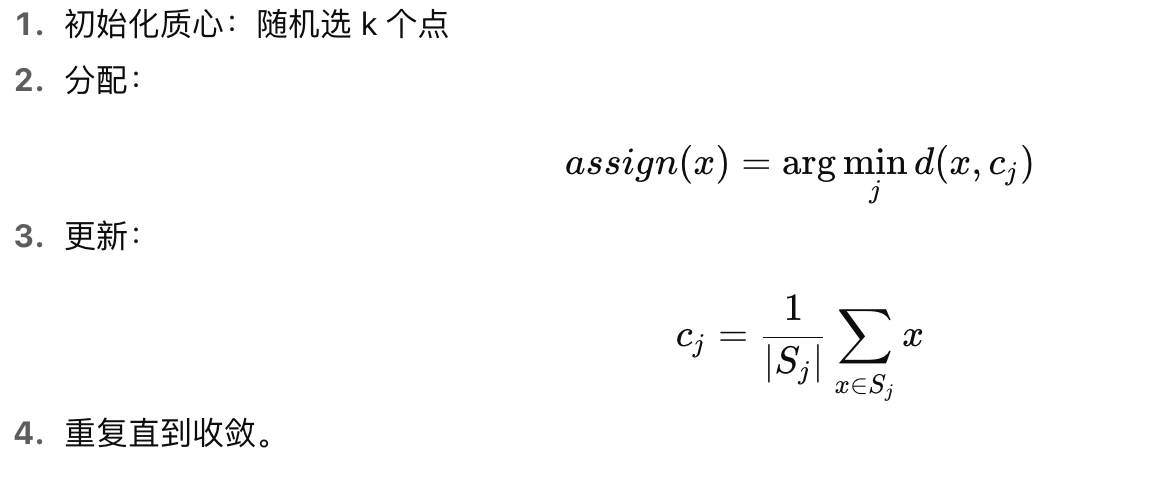

图 1 演示了如何把一组模拟数据分为三个聚类:

-

左边:散点图(横轴是症状次数,纵轴是严重程度),可以隐约看到三组点。

-

右边:同一张图,但三个聚类被不同颜色区分开来。

即使不正式计算"相似度",人眼也能看出左边的数据大概有三个簇。

但在现实中,必须定义一个明确的 相似性度量(similarity measure),告诉算法如何比较数据点之间的相似程度。

-

当特征只有一两个时,直观上很好比较。

-

但特征维度一多,计算就变复杂了,需要合适的度量方式(如欧氏距离、余弦相似度等)。

后续章节会介绍不同的相似性度量方法(人工定义的,或基于向量嵌入 embeddings 的)。

完成聚类后,每个分组都会有一个唯一的标签,叫做 Cluster ID。

聚类的强大之处在于:它能把庞大复杂的数据(很多特征)简化成一个 ID。

1-2、聚类的应用场景

聚类在很多行业都有应用:

-

市场细分(Market segmentation)

-

社交网络分析

-

搜索结果分组

-

医学影像分析

-

图像分割

-

异常检测

具体例子:

-

天文学:赫罗图 (Hertzsprung-Russell diagram),把恒星按亮度和温度聚类。

-

生物学:基因测序揭示了不同物种之间以前未知的遗传相似性,导致分类体系的更新。

-

心理学 :人格特质的 大五模型(Big Five) 是通过聚类分析性格词汇得出的,后来 HEXACO 模型扩展为 6 个聚类。

1-3、聚类的用途

-

缺失值填补(Imputation)

-

如果一个簇里有些样本的特征缺失,可以用同簇的其他样本推测缺失值。

-

例如,把冷门视频和热门视频聚在一起,可以帮助改进推荐系统。

-

-

数据压缩(Data compression)

-

原始数据特征可以被聚类 ID 替代。

-

这样减少了维度,也减少了存储、计算和训练开销。

-

例如,一个 YouTube 视频的原始特征:

-

用户观看位置、时间、人口统计

-

评论时间戳、评论内容、用户 ID

-

视频标签

经过聚类后,可以只用一个 Cluster ID 代替所有这些特征。

-

-

-

隐私保护(Privacy preservation)

-

可以用聚类 ID 替代用户 ID,从而减少隐私泄露风险。

-

比如在训练 YouTube 用户观看记录模型时,不直接用 user ID,而是用 cluster ID。

-

这样单个用户的行为不会直接暴露。

-

注意:每个簇里必须包含足够多用户,隐私保护才有效。

-

1-4、通俗讲解

聚类 = 给一堆没有标签的数据,自动分"群组"。

就像你走进一个派对,没名字标签,但你能根据衣着、语言,把人分成几拨:

-

一群穿西装的

-

一群穿运动服的

-

一群拿相机的

这就是聚类。

在实际数据里:

-

分类 (Classification) = 已知标签(监督学习),比如"这是不是癌症患者"。

-

聚类 (Clustering) = 没有标签(无监督学习),只能让算法找相似点,自动分组。

聚类的价值:

-

简化复杂数据(几百个特征 → 一个 cluster ID)

-

找隐藏模式(谁和谁更像)

-

还能帮助 补缺失值、压缩数据、保护隐私。

二、Clustering algorithms(聚类算法)

2-1、聚类算法 (Clustering algorithms)

机器学习数据集可能有数百万条样本,但不是所有的聚类算法都能高效扩展。

许多聚类算法需要计算 所有样本两两之间的相似性 ,因此运行时间复杂度会随着样本数的平方增长,即 O(n²)。这种算法在大规模数据集(百万级以上)上是不实用的。

K-means 算法 的复杂度是 O(n),意味着它的运行时间与样本数量成线性关系。

因此,K-means 具有良好的扩展性,也是本章的重点。

2-2、聚类的类型 (Types of clustering)

聚类方法有很多种,不同方法适合不同的数据分布。这里介绍四种常见方法:

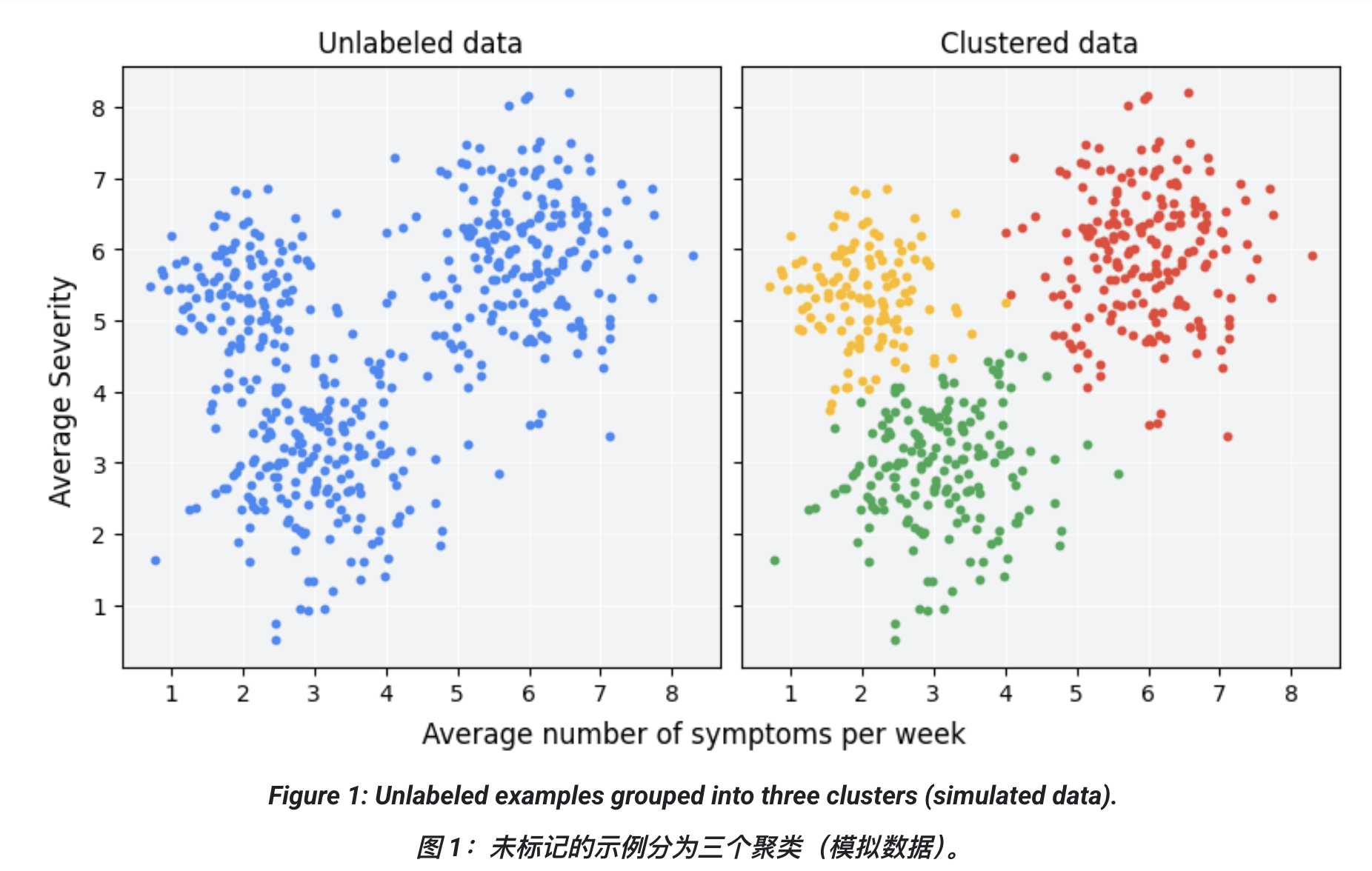

1. 基于质心的聚类 (Centroid-based clustering)

-

簇的质心(centroid)就是该簇所有点的算术平均值。

-

算法将数据划分为非层次性的簇。

-

优点:高效,易理解。

-

缺点:对初始条件和离群点敏感。

-

代表算法:K-means

-

需要用户指定簇的数量 k

-

适合"大小差不多"的簇

-

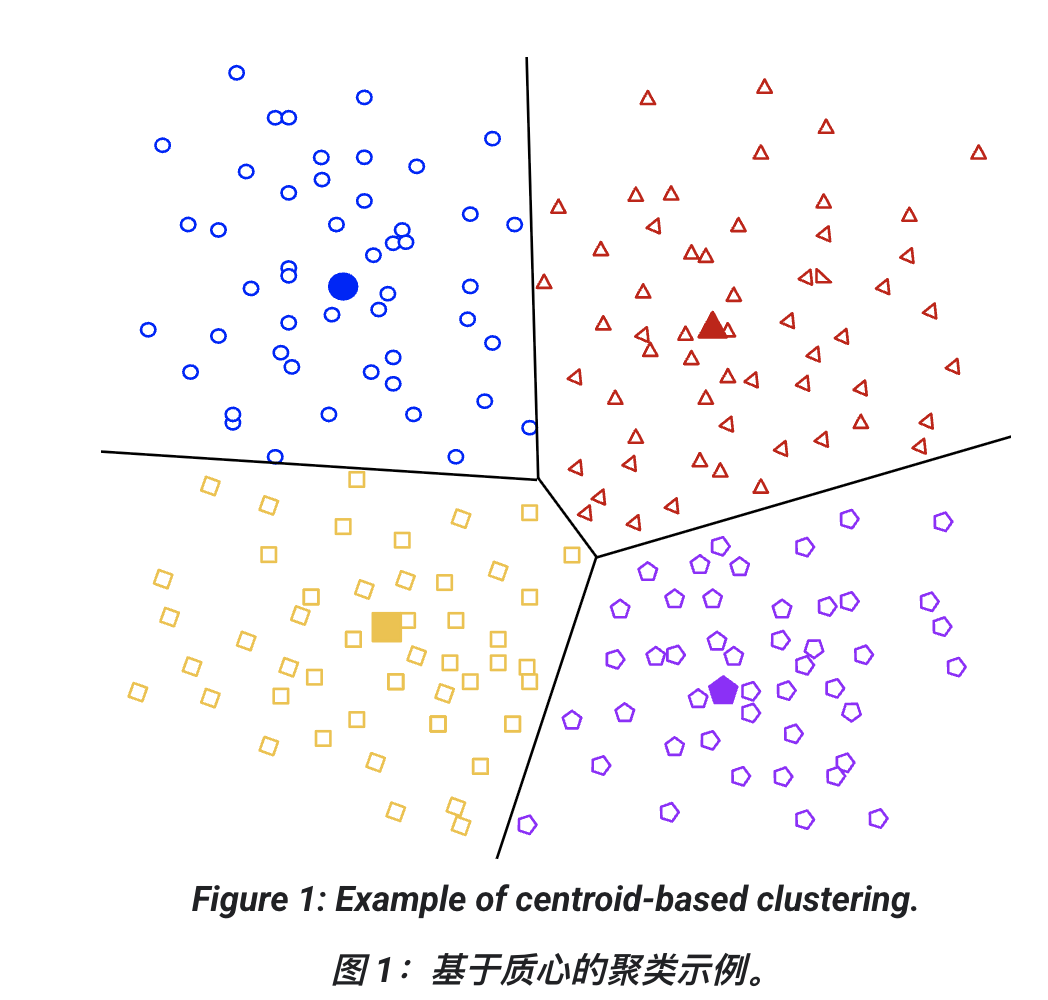

2. 基于密度的聚类 (Density-based clustering)

-

根据高密度区域的连续性形成簇。

-

能发现任意数量、任意形状的簇。

-

离群点不会分配到任何簇中。

-

缺点:

-

对不同密度的簇效果不好

-

在高维数据中表现不佳

-

-

代表算法:DBSCAN

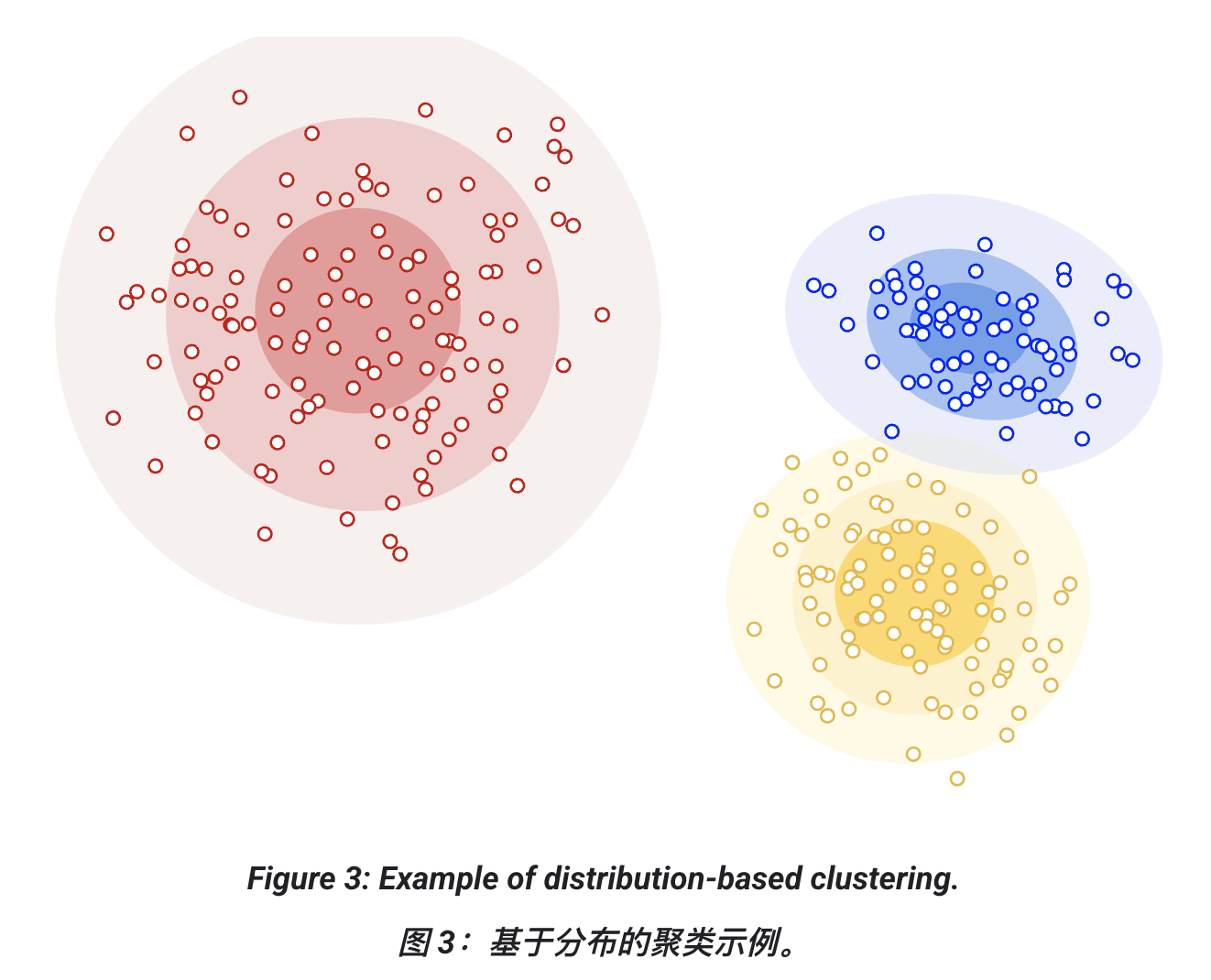

3. 基于分布的聚类 (Distribution-based clustering)

-

假设数据来自某种概率分布(如高斯分布)。

-

簇就是这些分布的混合。

-

样本离分布中心越远,它属于该簇的概率越低。

-

缺点:需要预先假设分布形式,不适合分布未知的情况。

-

代表算法:高斯混合模型 (Gaussian Mixture Model, GMM)

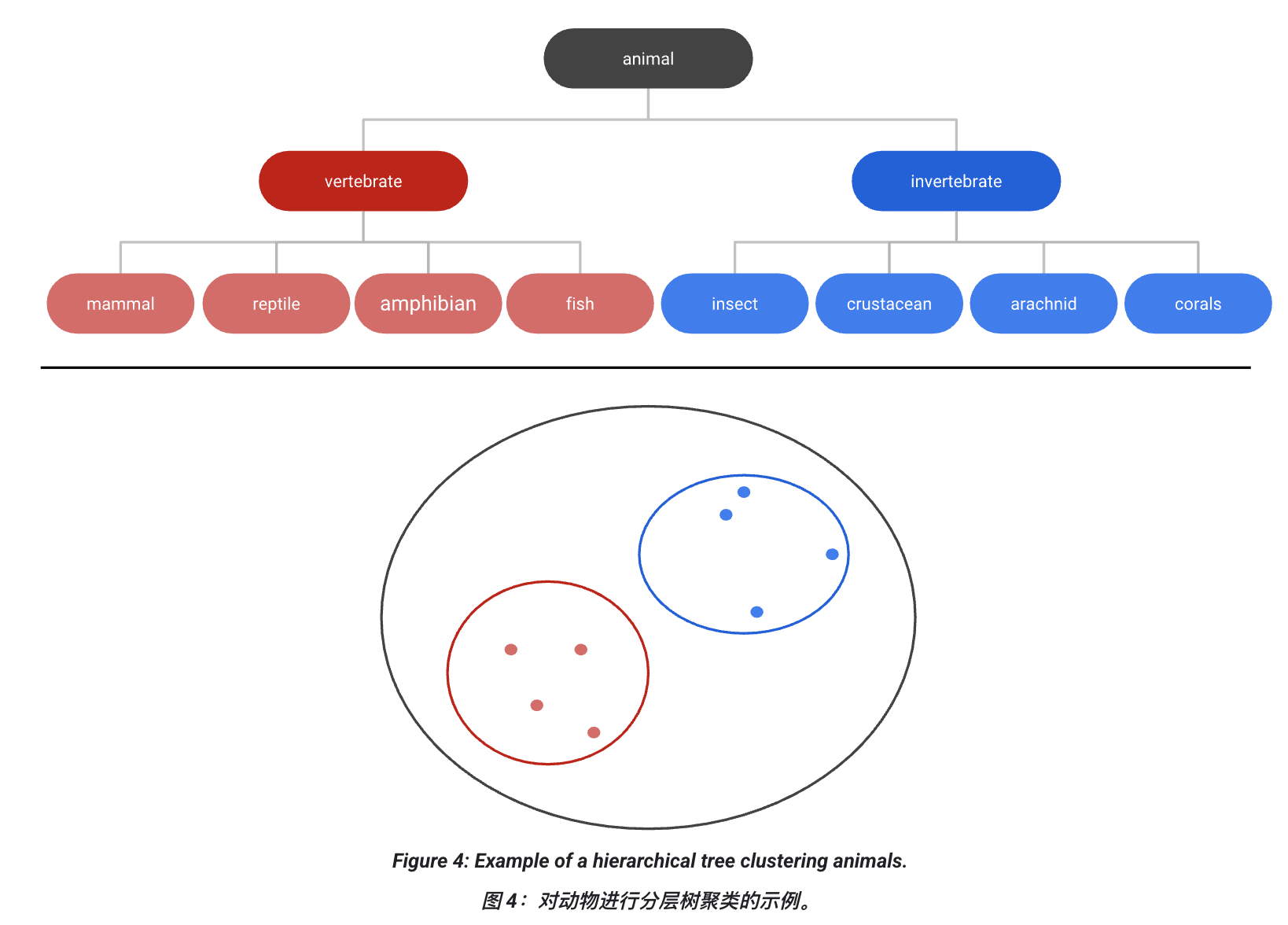

4. 层次聚类 (Hierarchical clustering)

-

生成一个簇的树状结构(dendrogram)。

-

适合层次性数据(如生物分类学)。

-

可以通过在合适的层级"剪树"得到任意数量的簇。

2-3、通俗讲解

你可以把这四种方法想象成"分组策略":

-

质心法 (K-means) → 像在操场上找几个小组长(质心),然后让同学靠近最近的组长。

-

密度法 (DBSCAN) → 像看人群聚集度,哪里人多就算一群,零散的人算"离群点"。

-

分布法 (GMM) → 假设大家都按某种分布散开(比如正态分布),模型推测出每个分布。

-

层次法 (Hierarchical) → 先大家都分开,逐渐合并成大类,就像画族谱一样。

所以,这里重点强调:

-

K-means 因为 效率高、能扩展到大数据,所以最常用。

-

其他方法在某些特殊场景下更合适(比如 DBSCAN 在做异常检测时很强)。

三、K-means 聚类 (k-means clustering)

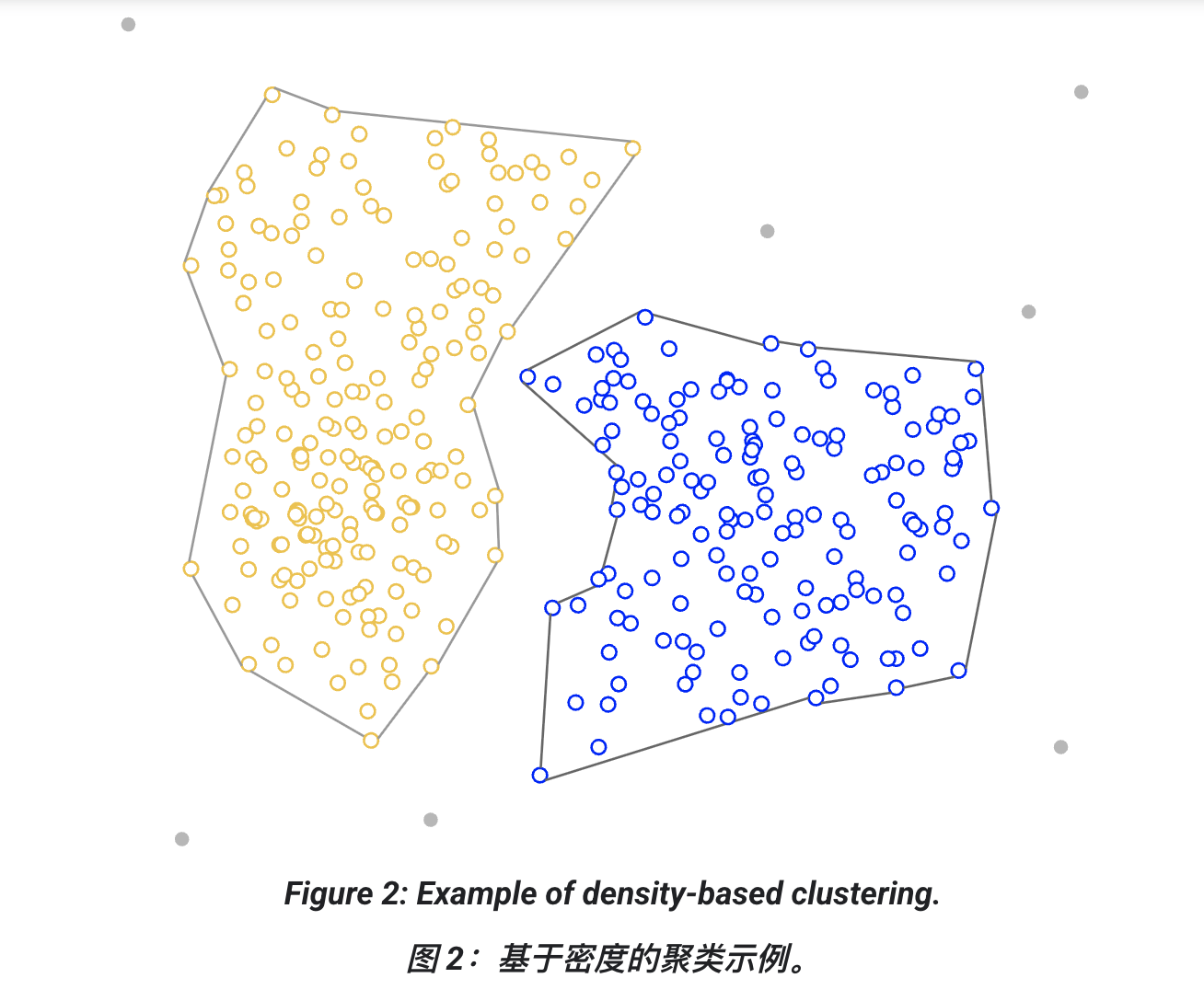

K-means 是一种非常流行的聚类算法,用于在 无监督学习 中对样本分组。它的基本步骤如下:

-

迭代寻找最佳的 k 个中心点(质心 centroids)。

-

把每个样本分配到最近的质心。同一个质心最近的样本,就属于同一个簇。

-

算法会选择质心的位置,使得:

- 每个点到最近质心的距离平方和最小(即最小化 SSE,Sum of Squared Errors)。

3-1、举例:狗的身高和宽度

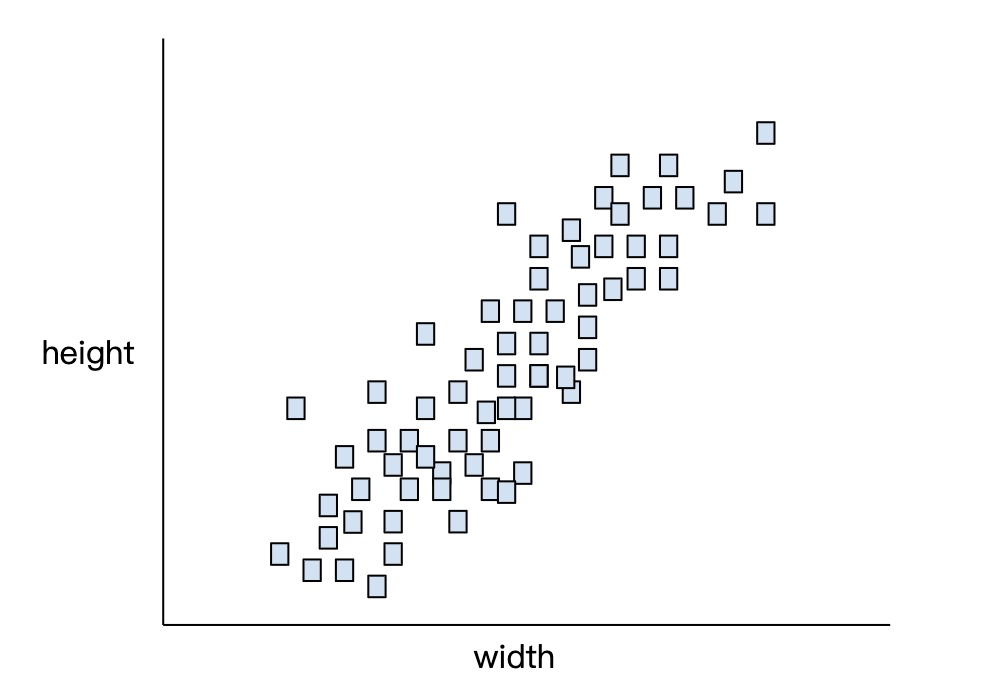

假设我们有一堆狗的数据:身高(height) 和 宽度(width),画在直角坐标图上。

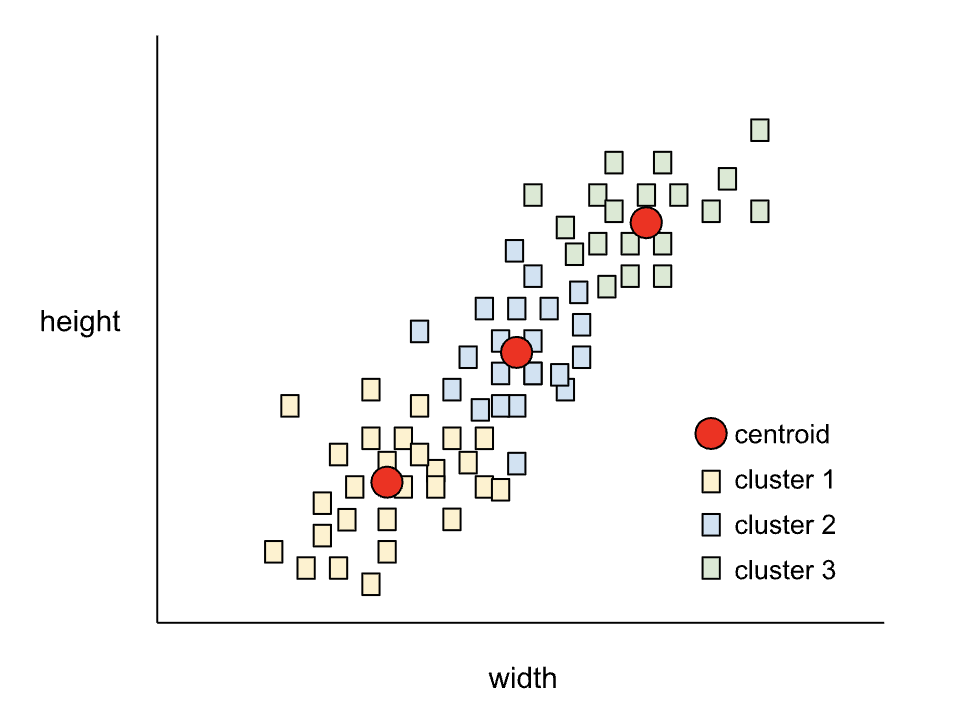

-

如果设定 k=3,那么 k-means 会生成三个质心。

-

每只狗会分配给最近的质心 → 得到三个簇。

-

原始散点图(狗的身高 vs 宽度)。

-

算法自动找到三个质心,把狗分为三组。

3-2、应用场景

比如,一个厂家想要确定 小号 / 中号 / 大号狗毛衣 的尺寸:

-

三个质心的坐标 = 每组狗的平均身高和平均宽度。

-

厂家就可以把这三个质心作为三种毛衣的标准尺码。

⚠️ 注意:质心不一定是真实的样本,它只是一个数学上的"平均点"。

3-3、高维数据

-

上面的例子只有 两个特征(height, width),画图很直观。

-

实际上,k-means 可以处理 任意多特征(比如 100 个维度),只是我们没法画出来而已。

3-4、通俗讲解

你可以把 k-means 想成一个"分小组"的过程:

-

先随便找几个组长(质心)。

-

每个学生(样本)都靠近最近的组长。

-

每次重新算组长(平均值),直到分组稳定下来。

结果:数据就被自动分成了 k 个簇。

总结:

-

K-means = 找 k 个质心 + 最近距离原则分组。

-

本质目标:让每个点到所属质心的距离平方和最小。

-

应用广泛:市场细分、图像压缩、推荐系统、客户分群、甚至狗毛衣定尺。

3-5、演示 k=3 的 k-means 分组过程

举例:假设有 6 个点

二维坐标(身高, 体重):

A(1,1), B(1.5,2), C(3,4),

D(5,7), E(3.5,5), F(4.5,5)我们要用 k=2(为了计算简单,我先用 2 簇,你也能看懂流程,换 k=3 一样)。

Step 1: 随机初始化质心

假设随机选两个点作为初始质心:

-

C1 = A(1,1)

-

C2 = D(5,7)

Step 2: 分配样本到最近的质心

计算每个点到两个质心的欧氏距离:

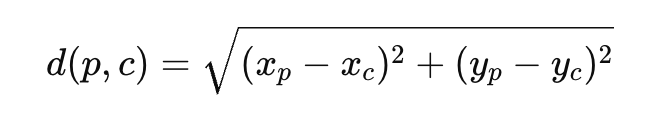

公式:

-

点 A(1,1):

-

d(A,C1)=0 → 最近 C1

-

d(A,C2)=√[(1-5)²+(1-7)²] = √(16+36)=√52≈7.2

-

-

点 B(1.5,2):

-

d(B,C1)=√[(1.5-1)²+(2-1)²]=√(0.25+1)=√1.25≈1.12 → C1

-

d(B,C2)=√[(1.5-5)²+(2-7)²]=√(12.25+25)=√37.25≈6.1

-

-

点 C(3,4):

-

d(C,C1)=√[(3-1)²+(4-1)²]=√(4+9)=√13≈3.6 → C1

-

d(C,C2)=√[(3-5)²+(4-7)²]=√(4+9)=√13≈3.6 (正好一样,可以随便归一个,比如 C1)

-

-

点 D(5,7):

-

d(D,C1)=√[(5-1)²+(7-1)²]=√(16+36)=√52≈7.2

-

d(D,C2)=0 → C2

-

-

点 E(3.5,5):

-

d(E,C1)=√[(3.5-1)²+(5-1)²]=√(6.25+16)=√22.25≈4.72

-

d(E,C2)=√[(3.5-5)²+(5-7)²]=√(2.25+4)=√6.25=2.5 → C2

-

-

点 F(4.5,5):

-

d(F,C1)=√[(4.5-1)²+(5-1)²]=√(12.25+16)=√28.25≈5.3

-

d(F,C2)=√[(4.5-5)²+(5-7)²]=√(0.25+4)=√4.25≈2.06 → C2

-

第一次分组结果:

-

簇1 (C1): A(1,1), B(1.5,2), C(3,4)

-

簇2 (C2): D(5,7), E(3.5,5), F(4.5,5)

Step 3: 更新质心

新的质心 = 每个簇点的均值(x̄, ȳ)。

-

新 C1 = 平均(A,B,C) = ((1+1.5+3)/3 , (1+2+4)/3) = (5.5/3 , 7/3) ≈ (1.83, 2.33)

-

新 C2 = 平均(D,E,F) = ((5+3.5+4.5)/3 , (7+5+5)/3) = (13/3 , 17/3) ≈ (4.33, 5.67)

Step 4: 重新分配

再计算每个点到新质心的距离,分组可能会变化。

重复 分配 → 更新质心,直到分组不再变化 = 收敛。

总结流程公式化