Java 集合框架全解析:从数据结构到源码实战

Java 集合框架是后端开发的核心基础,无论是日常业务开发中的数据存储,还是面试中的性能优化提问,都离不开对集合的深入理解。本文基于黑马程序员 Java 集合课程核心内容,从集合体系架构 、算法复杂度 、List 家族 (ArrayList/LinkedList)、HashMap 底层原理四大维度,结合源码和实战场景,系统梳理 Java 集合的核心知识点,帮你从 "会用" 到 "精通"。

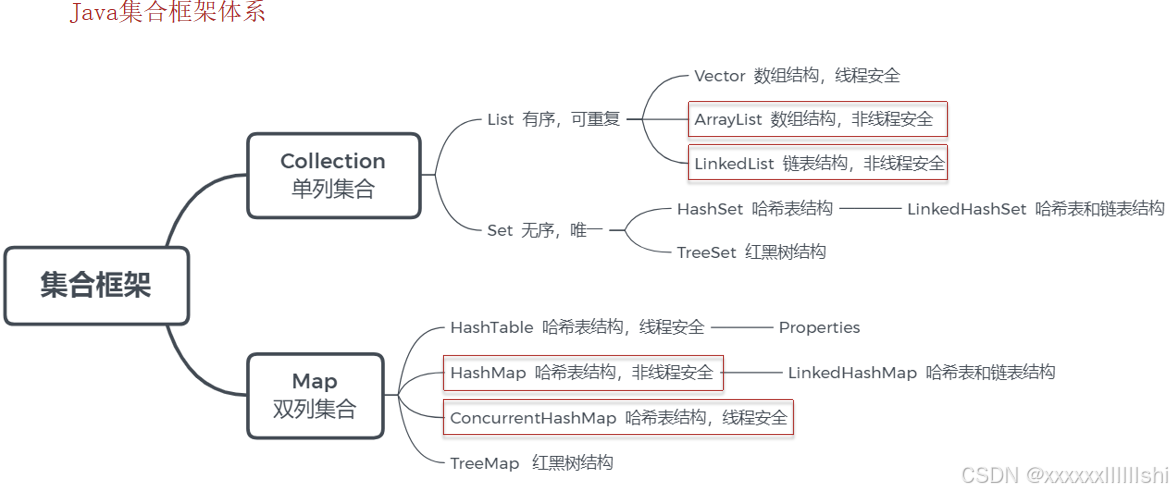

一、Java 集合框架体系:一张图看懂整体结构

Java 集合框架主要分为单列集合(Collection) 和双列集合(Map) 两大体系,前者存储单个元素,后者存储键值对(Key-Value),底层依赖数组、链表、红黑树等基础数据结构实现。

1.1 集合体系总览

| 体系 | 核心接口 / 类 | 特点 |

|---|---|---|

| Collection(单列) | - List:有序、可重复(ArrayList、LinkedList、Vector)- Set:无序、唯一(HashSet、LinkedHashSet、TreeSet) | 存储单个元素,继承 Iterable 接口,支持迭代遍历 |

| Map(双列) | - HashMap、LinkedHashMap、TreeMap、HashTable、ConcurrentHashMap、Properties | 存储键值对,Key 唯一,Value 可重复,通过 Key 快速定位 Value |

1.2 核心集合对比(高频面试考点)

| 集合类 | 底层结构 | 有序性 | 唯一性 | 线程安全 | 核心场景 |

|---|---|---|---|---|---|

| ArrayList | 动态数组 | 是 | 否 | 否 | 高频查询、少量插入删除(如商品列表) |

| LinkedList | 双向链表 | 是 | 否 | 否 | 高频插入删除(如队列、栈) |

| HashMap | 数组 + 链表 / 红黑树 | 否 | Key 唯一 | 否 | 高频键值对查询(如用户会话) |

| TreeMap | 红黑树 | 是(Key 排序) | Key 唯一 | 否 | 有序键值对(如排行榜) |

| ConcurrentHashMap | 数组 + 链表 / 红黑树 | 否 | Key 唯一 | 是 | 高并发键值对(如分布式缓存) |

二、算法复杂度分析:理解集合性能的 "标尺"

在选择集合时,性能是核心考量因素,而算法复杂度(时间复杂度、空间复杂度)是衡量性能的 "标尺"------ 它描述了算法执行时间 / 空间随数据规模增长的变化趋势,而非具体数值。

2.1 时间复杂度:执行时间与数据规模的关系

时间复杂度用 "大 O 表示法" 描述,忽略低阶项、常数和系数,只保留影响最大的量级。

2.1.1 常见时间复杂度及场景

| 复杂度 | 名称 | 核心特点 | 典型场景举例 |

|---|---|---|---|

| O(1) | 常数复杂度 | 执行时间与数据规模无关 | 数组随机查询(根据索引取元素) |

| O(logn) | 对数复杂度 | 执行时间随数据规模对数增长 | 红黑树查找、二分查找 |

| O(n) | 线性复杂度 | 执行时间与数据规模线性增长 | 数组遍历、链表查找 |

| O(nlogn) | 线性对数复杂度 | 线性复杂度 × 对数复杂度 | 归并排序、快速排序 |

| O(n²) | 平方复杂度 | 执行时间与数据规模平方增长 | 双重 for 循环(如冒泡排序) |

2.1.2 实战分析:数组与链表的时间复杂度

- 数组随机查询 (O (1)):通过 "首地址 + 索引 × 数据类型大小" 的寻址公式直接定位,无需遍历,如

array[5]; - 数组插入删除(O (n)):需挪动后续元素以保证内存连续性,如在数组中间插入元素;

- 链表查找(O (n)):需从表头遍历到目标节点,无法随机定位;

- 链表头尾插入删除 (O (1)):只需修改头尾节点的指针,无需遍历,如 LinkedList 的

addFirst()。

2.2 空间复杂度:额外空间与数据规模的关系

空间复杂度描述算法所需额外存储空间的增长趋势,常见类型为 O (1)、O (n)、O (n²)(更高阶极少用)。

- O(1) :额外空间不随数据规模变化,如数组遍历(仅用临时变量

i); - O(n) :额外空间随数据规模线性增长,如创建与原数组等大的新数组(

new int[n]); - O(n²) :额外空间随数据规模平方增长,如创建二维数组(

new int[n][n])。

2.3 记忆口诀与性能排序

- 复杂度优先级(从优到差):O(1) > O(logn) > O(n) > O(nlogn) > O(n²);

- 速记口诀:常对幂指阶(常数、对数、幂次、指数、阶乘)。

三、List 家族深度解析:ArrayList 与 LinkedList 的核心差异

List 是 Collection 体系中最常用的接口,核心实现为ArrayList(动态数组) 和LinkedList(双向链表),二者因底层结构不同,性能特点差异极大。

3.1 数组基础:ArrayList 的 "基石"

ArrayList 底层基于动态数组实现,数组的特性直接决定了 ArrayList 的性能表现。

3.1.1 数组的核心特性

- 连续内存空间 :数组元素在内存中连续存储,通过 "寻址公式" 快速定位(

baseAddress + 索引×数据类型大小); - 索引从 0 开始的原因 :若从 1 开始,寻址公式需变为

baseAddress + (索引-1)×数据类型大小,增加 CPU 减法指令,降低性能; - 时间复杂度:

- 随机查询(按索引):O (1)(直接寻址);

- 未知索引查找(遍历):O (n);

- 插入删除(中间 / 头部):O (n)(需挪动元素);

- 尾部插入删除:O (1)(无需挪动元素)。

3.1.2 ArrayList 源码分析(JDK1.8)

ArrayList 的核心是 "动态扩容"------ 初始容量为 0,首次添加元素时初始化容量为 10,后续扩容为原容量的 1.5 倍(oldCapacity + (oldCapacity >> 1))。

1. 核心成员变量

java

// 存储元素的数组(transient表示不参与序列化)

transient Object[] elementData;

// 元素个数(区别于数组容量)

private int size;

// 默认初始容量(首次添加元素时使用)

private static final int DEFAULT_CAPACITY = 10;

// 空数组(无参构造函数初始化时使用)

private static final Object[] DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA = {};2. 构造函数

- 无参构造 :初始化

elementData为DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA(容量 0,首次添加时扩容到 10); - 指定容量构造 :

new ArrayList(10)直接初始化elementData为容量 10 的数组,无扩容; - 集合构造 :将其他 Collection 转换为数组,赋值给

elementData。

3. add 方法与扩容逻辑

java

public boolean add(E e) {

// 确保数组容量足够(size+1)

ensureCapacityInternal(size + 1);

// 尾部插入元素,size自增

elementData[size++] = e;

return true;

}

// 计算所需最小容量

private static int calculateCapacity(Object[] elementData, int minCapacity) {

// 若为首次添加,返回默认容量10与minCapacity的最大值

if (elementData == DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA) {

return Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity);

}

return minCapacity;

}

// 扩容核心方法

private void grow(int minCapacity) {

int oldCapacity = elementData.length;

// 扩容1.5倍(右移1位等价于除以2,整数运算)

int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);

// 若扩容后仍不足,直接用minCapacity(如初始容量0时)

if (newCapacity - minCapacity < 0)

newCapacity = minCapacity;

// 数组拷贝(核心开销,需创建新数组并复制元素)

elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);

}4. 常见面试问题

-

问题 1:new ArrayList(10)的扩容次数?

答:0 次。指定初始容量为 10,首次添加元素时直接使用该数组,无需扩容;当添加第 11 个元素时,才会扩容到 15(10×1.5)。

-

问题 2:数组与 List 如何转换?

答:

- 数组转 List:

Arrays.asList(array)(注意:返回的是 Arrays 内部类 ArrayList,不支持add/remove,需手动转成new ArrayList<>(Arrays.asList(array))); - List 转数组:

list.toArray(new String[list.size()])(指定数组类型和大小,避免返回 Object [])。

- 数组转 List:

Arrays.asList转换list之后,如果修改了数组的内容,list会受影响,因为它的底层使用的Arrays类中的一个内部类ArrayList来构造的集合,在这个集合的构造器中,++把我们传入的这个集合进行了包装而已,最终指向的都是同一个内存地址++

list用了toArray转数组后,如果修改了list内容,数组不会影响,当++调用了toArray以后,在底层是它是进行了数组的拷贝,++跟原来的元素就没啥关系了,所以即使list修改了以后,数组也不受影响

3.2 链表基础:LinkedList 的 "骨架"

LinkedList 底层基于双向链表实现,链表节点包含 "前驱指针(prev)""数据(item)""后继指针(next)",无需连续内存空间。

3.2.1 双向链表的核心特性

-

节点结构:

javaprivate static class Node<E> { E item; // 数据 Node<E> next; // 后继指针(下一个节点) Node<E> prev; // 前驱指针(上一个节点) Node(Node<E> prev, E element, Node<E> next) { this.prev = prev; this.item = element; this.next = next; } } -

时间复杂度:

- 头尾插入删除:O (1)(直接修改头尾指针);

- 中间插入删除:O (n)(需遍历到目标节点);

- 查找:O (n)(需遍历,无随机定位)。

3.2.2 ArrayList 与 LinkedList 的核心区别

| 对比维度 | ArrayList | LinkedList |

|---|---|---|

| 底层结构 | 动态数组(连续内存) | 双向链表(非连续内存) |

| 随机查询(按索引) | O (1)(寻址公式) | O (n)(遍历) |

| 头尾插入删除 | O (1)(尾部)/O (n)(头部) | O (1)(直接修改指针) |

| 中间插入删除 | O (n)(挪动元素) | O (n)(遍历定位)+ O (1)(修改指针) |

| 空间占用 | 节省(仅存数据) | 消耗高(需存 prev/next 指针) |

| 线程安全 | 否(需手动同步,如Collections.synchronizedList) |

否 |

| 核心场景 | 高频查询、少量插入删除 | 高频插入删除(如队列、栈) |

//线程安全:

List<Object> syncArrayList = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());

List<Object> syncLinkedList = Collections.synchronizedList(new LinkedList<>());四、HashMap 深度解析:从数据结构到源码实战

HashMap 是 Map 体系中最常用的实现,底层基于 "数组 + 链表 / 红黑树" 的散列表(Hash Table)实现,核心是 "通过 Key 的 Hash 值快速定位 Value",是面试中的重中之重。

4.1 基础数据结构铺垫

理解 HashMap 需先掌握三大基础数据结构:二叉搜索树 、红黑树 、散列表。

4.1.1 二叉搜索树(BST)

- 特性:左子树所有节点值 <根节点值,右子树所有节点值> 根节点值;

- 问题:若数据有序插入,会退化为链表(时间复杂度从 O (logn) 变为 O (n)),无法保证平衡。

4.1.2 红黑树(自平衡二叉搜索树)

红黑树通过 5 条规则保证 "近似平衡",避免退化为链表:

- 节点要么红色,要么黑色;

- 根节点为黑色;

- 叶子节点(null)为黑色;

- 红色节点的子节点必为黑色(无连续红节点);

- 从任一节点到叶子节点的所有路径,黑色节点数相同。

- 时间复杂度:查找、插入、删除均为 O (logn),是 HashMap 中链表转树的核心原因。

4.1.3 散列表(Hash Table)

散列表是 HashMap 的 "骨架",利用数组的随机查询特性和链表 / 红黑树解决冲突:

- 散列函数 :将 Key 转换为数组下标(如 HashMap 的

(n-1) & hash); - 散列冲突:不同 Key 计算出相同下标(如 "张三" 和 "李四" 的 Hash 值相同);

- 解决冲突:HashMap 用 "拉链法"------ 数组每个下标(桶)对应一条链表 / 红黑树,冲突的 Key 存入对应桶中。

4.2 HashMap 实现原理(JDK1.7 vs JDK1.8)

HashMap 在 JDK1.8 进行了重大优化,核心差异在于 "冲突解决方式" 和 "扩容逻辑"。

| 版本 | 底层结构 | 冲突解决 | 扩容迁移 | 死循环风险 |

|---|---|---|---|---|

| JDK1.7 | 数组 + 链表 | 头插法(链表) | 头插法迁移(反转链表) | 有(多线程扩容) |

| JDK1.8 | 数组 + 链表 / 红黑树 | 尾插法(链表)+ 红黑树(链表长度≥8 且数组容量≥64) | 尾插法迁移(保持原顺序) | 无 |

4.3 HashMap 源码分析(JDK1.8)

4.3.1 核心成员变量

java

// 默认初始容量(16,2的4次幂)

static final int DEFAULT_INITIAL_CAPACITY = 1 << 4;

// 默认加载因子(扩容阈值 = 容量 × 加载因子)

static final float DEFAULT_LOAD_FACTOR = 0.75f;

// 链表转红黑树阈值(链表长度≥8)

static final int TREEIFY_THRESHOLD = 8;

// 红黑树转链表阈值(节点数≤6)

static final int UNTREEIFY_THRESHOLD = 6;

// 链表转红黑树的最小数组容量(≥64)

static final int MIN_TREEIFY_CAPACITY = 64;

// 存储键值对的数组(桶数组)

transient Node<K,V>[] table;

// 键值对个数

transient int size;

// 扩容阈值(容量×加载因子)

int threshold;4.3.2 put 方法核心流程(面试必问)

put 方法是 HashMap 的核心,流程可概括为 "计算 Hash→定位桶→处理冲突→扩容检查":

java

public V put(K key, V value) {

// 1. 计算Key的Hash值(二次哈希,减少冲突)

return putVal(hash(key), key, value, false, true);

}

// 二次哈希:将hashCode右移16位后异或,让高位参与运算,减少冲突

static final int hash(Object key) {

int h;

return (key == null) ? 0 : (h = key.hashCode()) ^ (h >>> 16);

}

final V putVal(int hash, K key, V value, boolean onlyIfAbsent, boolean evict) {

Node<K,V>[] tab; Node<K,V> p; int n, i;

// 2. 桶数组为空,初始化(首次put时)

if ((tab = table) == null || (n = tab.length) == 0)

n = (tab = resize()).length;

// 3. 计算桶下标((n-1)&hash),桶为空则直接插入新节点

if ((p = tab[i = (n - 1) & hash]) == null)

tab[i] = newNode(hash, key, value, null);

else { // 4. 桶不为空,处理冲突

Node<K,V> e; K k;

// 4.1 桶中首节点Key与当前Key相同,直接覆盖Value

if (p.hash == hash && ((k = p.key) == key || (key != null && key.equals(k))))

e = p;

// 4.2 桶中是红黑树,调用树的插入方法

else if (p instanceof TreeNode)

e = ((TreeNode<K,V>)p).putTreeVal(this, tab, hash, key, value);

// 4.3 桶中是链表,尾插法遍历插入

else {

for (int binCount = 0; ; ++binCount) {

if ((e = p.next) == null) {

p.next = newNode(hash, key, value, null);

// 链表长度≥8且数组容量≥64,转红黑树

if (binCount >= TREEIFY_THRESHOLD - 1)

treeifyBin(tab, hash);

break;

}

// 链表中存在相同Key,跳出循环覆盖Value

if (e.hash == hash && ((k = e.key) == key || (key != null && key.equals(k))))

break;

p = e;

}

}

// 5. 覆盖已有Key的Value

if (e != null) {

V oldValue = e.value;

if (!onlyIfAbsent || oldValue == null)

e.value = value;

afterNodeAccess(e);

return oldValue;

}

}

++modCount;

// 6. 键值对个数超过扩容阈值,触发扩容

if (++size > threshold)

resize();

afterNodeInsertion(evict);

return null;

}4.3.3 扩容机制(resize 方法)

HashMap 的扩容是 "翻倍扩容"(容量 ×2),核心是 "重新计算桶下标并迁移节点":

- 扩容触发条件 :

size > threshold(threshold = 容量 × 加载因子); - 下标重计算 :由于容量是 2 的次幂,新下标要么是 "原下标",要么是 "原下标 + 旧容量"(通过

(hash & oldCapacity) == 0判断); - 节点迁移:

- 无冲突节点:直接放入新桶;

- 链表节点:按新下标拆分链表(保持原顺序);

- 红黑树节点:拆分为两个链表,若长度≤6 则转链表。

4.3.4 关键面试问题

- **为什么 HashMap 的数组容量必须是 2 的次幂?**答:

- 计算下标高效:

(n-1) & hash等价于hash % n,但位运算比取模快; - 扩容迁移高效:无需重新计算 Hash,只需判断

hash & oldCapacity是否为 0,即可确定新下标(原下标或原下标 + 旧容量)。

- 计算下标高效:

- **JDK1.7 为什么会出现多线程死循环?**答:JDK1.7 用 "头插法" 迁移链表,多线程并发扩容时,会导致链表反转形成闭环(A→B 变成 B→A),后续查询时陷入死循环;JDK1.8 改用 "尾插法",保持链表顺序,避免死循环。

- **加载因子为什么默认是 0.75?**答:平衡 "空间" 与 "时间"------ 加载因子太小(如 0.5),扩容频繁,浪费空间;加载因子太大(如 1.0),冲突概率高,链表 / 红黑树变长,查询变慢。0.75 是统计学最优值,兼顾空间利用率和查询性能。

比如说,现在有两个线程

线程一:读取到当前的hashmap数据,数据中一个链表,在准备扩容时,线程二介入

线程二:也读取hashmap,直接进行扩容。因为是头插法,链表的顺序会进行颠倒过来。比如原来的顺序是AB,扩容后的顺序是BA,线程二执行结束。

线程一:继续执行的时候就会出现死循环的问题。线程一先将A移入新的链表,再将B插入到链头,由于另外一个线程的原因,B的next指向了A,所以B->A->B,形成循环。

当然,JDK 8 将扩容算法做了调整,不再将元素加入链表头(而是保持与扩容前一样的顺序),尾插法,就避免了jdk7中死循环的问题。

更加详细内容可看:JAVA基础:重写 equals 原理:结合底层源码详细解析,hash & 旧容量 与 hash & 新容量-1-CSDN博客

五、总结:Java 集合核心知识点梳理

- 集合体系:Collection(List 有序可重复、Set 无序唯一)和 Map(键值对)是两大核心,选择时需结合 "查询 / 插入频率" 和 "线程安全需求";

- 性能核心:算法复杂度是选择集合的关键 ------ 查询用 ArrayList/HashMap(O (1)),插入删除用 LinkedList(O (1) 头尾操作);

- HashMap 重点:JDK1.8 的 "数组 + 链表 / 红黑树" 结构、二次哈希、扩容机制、2 的次幂容量,是面试高频考点;

- 实战建议:

- 避免用

ArrayList做高频中间插入删除; - 多线程场景用

ConcurrentHashMap替代HashMap; - 遍历

LinkedList用迭代器(Iterator),避免用 for 循环(每次get(i)都是 O (n))。

- 避免用

掌握 Java 集合不仅能提升日常开发效率,更能在面试中脱颖而出 ------ 从数据结构原理到源码细节,从性能对比到实战优化,每一个环节都需要深入理解,而非死记硬背。希望本文能帮你构建完整的集合知识体系,应对开发与面试的双重挑战!