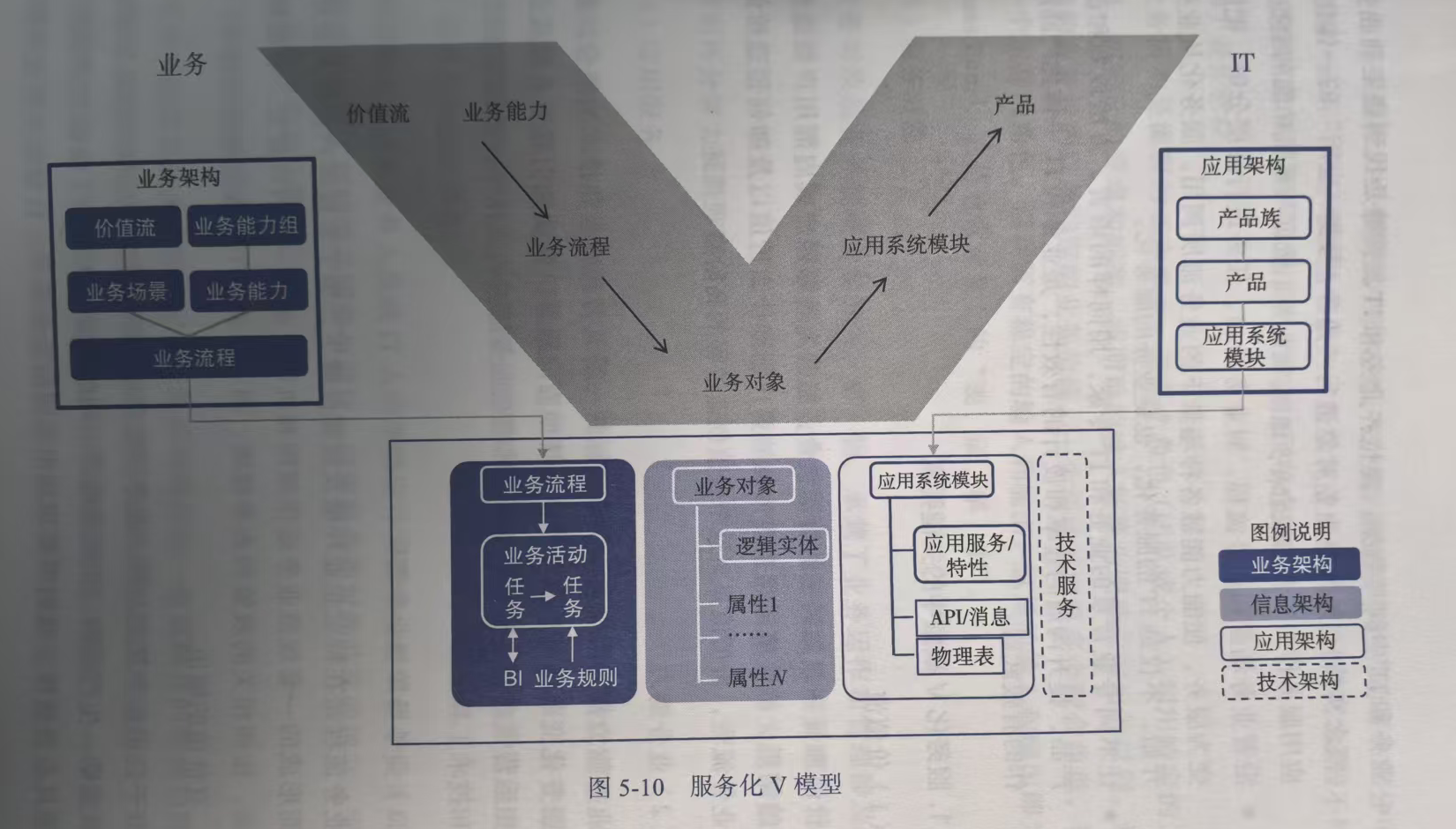

V模型服务化设计深度解析(从业务到IT)

一、核心起点要素:价值流与业务能力的定义与作用

1. 价值流:业务价值传递的 "核心链条"

定义:企业为满足客户需求 / 实现业务目标,从 "需求触发" 到 "价值交付" 的全流程活动集合(如 "客户下单→订单审核→库存扣减→物流发货→客户签收" 的订单履约价值流);

作用:是 V 模型设计的 "顶层牵引",明确 IT 服务需支撑的 "价值主线",避免 IT 建设脱离业务价值方向。

2. 业务能力:支撑价值流的 "核心本领"

定义:企业为完成价值流活动所具备的 "核心能力模块"(如支撑订单履约价值流的 "订单处理能力""库存管理能力""物流调度能力");

作用:是价值流的 "拆解依据",将抽象的价值流转化为可落地的 "能力单元",为后续 IT 服务拆分提供业务层面的 "最小颗粒度标准"。

二、V 模型左侧:从业务到 IT 的 "需求拆解层"(上游:业务驱动 IT)

核心逻辑:以价值流和业务能力为起点,层层拆解为 IT 可理解的 "业务对象" 与 "规则"

|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

| 拆解步骤 | 关键动作 | 输出成果 | 业务对象识别要点 |

| 1. 价值流梳理 | 1. 绘制价值流图谱,标注关键活动(如 "订单创建""支付验证");2. 识别活动中的 "价值卡点"(如订单审核耗时过长) | 价值流图谱(含活动节点、耗时、卡点) | 初步识别跨活动的核心业务对象(如 "订单""客户") |

| 2. 业务能力拆解 | 1. 按价值流活动,拆分对应的业务能力(如 "订单创建" 对应 "订单录入能力");2. 明确每个能力的 "边界"(如 "库存管理能力" 不包含物流调度) | 业务能力清单(含能力边界、责任部门) | 按能力单元,细化业务对象属性(如 "库存" 对象含 "库存数量""仓库位置""商品编码") |

| 3. 业务流程设计 | 1. 针对单个业务能力,拆解为 "可执行的子流程"(如 "库存管理能力" 拆为 "库存查询→库存扣减→库存预警");2. 定义子流程中的 "业务规则"(如库存扣减需满足 "可用库存≥订单数量") | 业务流程图(含子流程、规则节点) | 识别流程中 "流转的业务对象"(如子流程中传递的 "库存单据""订单信息") |

| 4. 业务对象建模 | 1. 汇总各流程中的业务对象,明确 "核心对象"(如 "订单""客户""商品")与 "关联对象"(如 "订单明细""支付记录");2. 定义对象的 "属性"(如 "订单" 含订单号、客户 ID、金额、状态)与 "关联关系"(如 1 个订单对应 N 个订单明细) | 业务对象模型(含属性、关联关系) | 1. 核心对象需覆盖价值流全环节;2. 属性需包含 "业务决策所需字段"(如订单状态用于判断是否发货) |

| 5. 服务需求定义 | 1. 按 "业务能力→业务流程→业务对象" 的逻辑,拆分 "服务单元"(如 "订单处理能力" 拆为 "订单创建服务""订单查询服务""订单取消服务");2. 明确服务的 "输入 / 输出"(如 "订单创建服务" 输入客户 ID、商品 ID,输出订单号) | 服务需求清单(含服务边界、输入输出) | 服务输入 / 输出需与业务对象属性一一对应(如输入 "商品 ID" 对应 "商品" 对象的核心属性) |

三、V 模型右侧:从 IT 到业务的 "落地验证层"(下游:IT 支撑业务)

核心逻辑:基于左侧业务拆解成果,构建 IT 服务并验证是否匹配业务需求

|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|

| 落地步骤 | 关键动作 | 输出成果 | 与左侧的映射关系 |

| 1. 技术架构设计 | 1. 基于服务需求清单,设计 "服务化架构"(如微服务架构,每个服务单元对应一个微服务); 2. 定义服务间的 "接口协议"(如 REST API)、"数据交互标准"(如 JSON 格式) | 技术架构方案(含服务部署图、接口文档) | 1. 每个微服务对应左侧 1 个服务单元;2. 接口字段对应业务对象属性 |

| 2. 服务开发实现 | 1. 按技术架构,开发单个服务(如 "订单创建服务" 开发数据库交互、业务规则代码); 2. 开发服务间调用逻辑(如 "订单创建服务" 调用 "库存扣减服务") | 可运行的服务模块(含代码、数据库脚本) | 服务代码需实现左侧业务流程中的 "业务规则"(如库存扣减逻辑) |

| 3. 分层测试验证 | 1. 单元测试:验证单个服务是否符合服务需求(如 "订单创建服务" 是否正确生成订单号); 2. 集成测试:验证服务间联动是否符合业务流程(如 "订单创建" 后是否自动触发 "库存扣减"); 3. 业务场景测试:模拟价值流全场景(如完整订单履约流程),验证 IT 服务是否支撑业务价值 | 测试报告(含用例、结果、问题清单) | 1. 测试用例需覆盖左侧业务对象的 "关键属性"(如验证订单金额计算正确性); 2. 场景测试需复刻左侧价值流的 "全环节" |

| 4. 业务价值验证 | 1. 由业务方参与验收,验证 IT 服务是否解决价值流中的 "卡点问题"(如订单审核耗时是否从 2 小时缩短至 10 分钟); 2. 对比业务能力目标(如 "库存管理能力" 是否实现 "库存准确率≥99.9%") | 业务验收报告(含价值达成情况) | 验收标准直接对应左侧 "价值流目标" 与 "业务能力指标" |

| 5. 持续优化迭代 | 1. 监控服务运行数据(如服务响应时间、订单处理成功率); 2. 结合业务需求变化(如新增 "预售订单" 场景),反哺左侧需求拆解,更新服务与架构 | 优化方案(含服务迭代计划、架构调整建议) | 优化方向需对齐价值流的 "新增价值点"(如预售订单对应的 "库存锁定服务") |

四、V 模型的核心逻辑:双向映射与闭环管理

1. 上下游映射关系:左侧 "输出"= 右侧 "输入"

左侧 "业务对象模型" 是右侧 "数据库设计" 的输入(如业务对象 "订单" 的属性对应数据库表的字段);

左侧 "服务需求清单" 是右侧 "微服务开发" 的输入(如服务的输入 / 输出对应微服务的接口参数);

左侧 "价值流卡点" 是右侧 "测试与验收" 的核心验证点(如卡点 "审核慢" 对应测试 "审核耗时是否达标")。

2. 业务对象的贯穿作用:连接业务与 IT 的 "核心纽带"

业务侧:业务对象是价值流、业务能力、业务流程的 "共同载体"(如 "订单" 对象贯穿订单履约价值流的全环节);

IT 侧:业务对象是 IT 服务 "数据建模" 与 "接口设计" 的依据(如 "订单" 对象的属性决定数据库表结构与服务交互的数据格式);

验证侧:业务对象的 "数据准确性"(如订单金额、库存数量)是判断 IT 服务是否支撑业务的关键指标。

3. 闭环管理:从 "业务需求" 到 "价值落地" 的全链路保障

左侧拆解确保 "IT 做正确的事"(服务方向匹配业务价值);

右侧验证确保 "IT 正确地做事"(服务质量满足业务需求);

持续优化环节通过 "运行数据→需求更新→服务迭代" 的循环,让 IT 服务持续贴合业务变化,实现 "业务与 IT 同频迭代"。

五、核心评估逻辑:锚定 "起点目标" 与 "落地成果" 的匹配度

评估的核心是验证 V 模型设计是否实现 "从价值流 / 业务能力出发,最终回归业务价值" 的闭环,需围绕 "业务侧目标达成、IT 侧效能提升、跨域协作优化" 三个层面展开,确保评估指标与 V 模型设计的起点(价值流、业务能力)强关联。

六、三大维度评估体系(含指标、计算方法、评估标准)

维度 1:业务价值达成度(核心评估,对应 V 模型左侧 "价值流目标")

聚焦 V 模型设计的起点 ------ 价值流的 "卡点解决" 与业务能力的 "目标落地",通过量化指标验证业务价值是否实现。

|-------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

| 评估指标 | 计算方法 | 数据来源 | 评估标准(示例) |

| 价值流卡点解决率 | (已解决的价值流卡点数量 / 设计阶段识别的卡点总数)× 100% | 价值流图谱(设计阶段)、业务运营报告(落地后) | ≥90% 为优秀,70%-89% 为良好,<70% 需优化 |

| 业务能力目标达成率 | (达成目标的业务能力数量 / 设计阶段定义的业务能力总数)× 100% | 业务能力清单(设计阶段)、能力效能报告(落地后) | ≥85% 为优秀,65%-84% 为良好,<65% 需优化 |

| 核心业务流程效率提升率 | (落地后流程耗时 - 设计前流程耗时)/ 设计前流程耗时 × 100%(取负值为提升) | 业务流程图(设计阶段)、流程监控系统(落地后) | 提升率≥30% 为优秀,15%-29% 为良好,<15% 需优化 |

| 业务对象数据准确率 | (业务对象核心属性准确条数 / 业务对象核心属性总条数)× 100% | 业务对象模型(设计阶段)、数据质量检测报告 | ≥99.9% 为优秀,99%-99.8% 为良好,<99% 需优化 |

维度 2:IT 服务效能(支撑评估,对应 V 模型右侧 "IT 落地成果")

评估 IT 服务是否高效支撑业务需求,验证 V 模型 "从业务拆解到 IT 实现" 的转化质量与效率。

|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|

| 评估指标 | 计算方法 | 数据来源 | 评估标准(示例) |

| 服务单元响应时间达标率 | (响应时间≤SLA 标准的服务调用次数 / 服务总调用次数)× 100% | 服务需求清单(SLA 定义)、服务监控平台 | ≥99.5% 为优秀,98%-99.4% 为良好,<98% 需优化 |

| 服务迭代周期缩短率 | (落地后单次迭代周期 - 设计前预期迭代周期)/ 设计前预期迭代周期 × 100%(取负值为缩短) | 技术架构方案(预期周期)、项目管理工具 | 缩短率≥20% 为优秀,10%-19% 为良好,<10% 需优化 |

| 服务复用率 | (被跨业务场景复用的服务数量 / 总服务单元数量)× 100% | 服务需求清单、服务注册中心 | ≥60% 为优秀,40%-59% 为良好,<40% 需优化 |

| 测试通过率(分层验证) | (单元测试 / 集成测试 / 场景测试通过用例数 / 对应测试用例总数)× 100% | 测试报告(V 模型右侧)、测试管理工具 | 三层测试均≥95% 为优秀,90%-94% 为良好,<90% 需优化 |

维度 3:业务 - IT 协作效率(保障评估,对应 V 模型 "双向映射逻辑")

评估 V 模型设计过程中业务与 IT 的协作质量,验证 "一体化团队" 的协同效果。

|------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|

| 评估指标 | 计算方法 | 数据来源 | 评估标准(示例) |

| 需求传递失真率 | (落地后发现的需求偏差条数 / 设计阶段确认的需求总条数)× 100% | 服务需求清单、需求变更记录 | ≤5% 为优秀,6%-10% 为良好,>10% 需优化 |

| 跨团队沟通成本降低率 | (落地后跨团队沟通时长 - 设计前沟通时长)/ 设计前沟通时长 × 100%(取负值为降低) | 项目沟通日志、协作工具统计 | 降低率≥25% 为优秀,15%-24% 为良好,<15% 需优化 |

| 业务方满意度 | 业务方对 IT 服务支撑的满意度评分(1-5 分) | 业务验收报告、满意度调研 | 平均分≥4.5 分为优秀,4.0-4.4 分为良好,<4.0 分需优化 |

七、评估实施步骤(全周期覆盖)

1. 评估准备阶段(V 模型设计初期)

明确 "基准数据":记录价值流卡点、业务流程耗时、业务能力目标值、IT 服务预期指标(如响应时间),作为后续对比依据;

定义 "评估标准":结合企业实际业务场景,调整上述指标的阈值(如高并发场景可提高服务响应时间达标率标准)。

2. 过程评估阶段(V 模型落地中期,如上线后 3 个月)

开展 "阶段性评估":重点验证业务流程效率、服务响应时间、需求传递失真率等短期可量化指标;

及时 "纠偏优化":若某指标不达标(如服务响应时间达标率<98%),回溯 V 模型右侧 "技术架构设计" 或左侧 "服务需求定义" 环节,定位问题(如接口协议选择不当、需求拆分颗粒度太粗)。

3. 结果评估阶段(V 模型落地后期,如上线后 6-12 个月)

完成 "全维度评估":覆盖三大维度所有指标,形成评估报告,明确 "达成项"(如价值流卡点解决率 92%)与 "待优化项"(如服务复用率 55%);

输出 "迭代建议":针对待优化项,反哺 V 模型设计(如服务复用率低可优化左侧 "服务需求定义" 环节,增加跨场景复用考虑)。

八、关键注意事项

指标关联性:所有评估指标需与 V 模型的 "起点(价值流 / 业务能力)" 或 "环节(业务拆解 / IT 落地)" 强关联,避免脱离设计逻辑的 "孤立指标"(如不建议评估与业务无关的 IT 技术指标);

数据真实性:数据来源需可靠(如业务流程耗时从流程监控系统自动采集,而非人工统计),避免主观判断影响评估结果;

动态调整:随着业务需求变化(如新增预售场景),需更新评估指标(如新增 "预售订单服务支撑率"),确保评估持续贴合 V 模型的迭代逻辑。