第 1 节:多轮对话系统的架构演进

智能多轮对话系统正在经历一场深刻的架构变革。为了全面理解现代系统的设计理念,我们必须首先回顾其经典蓝图,并在此基础上分析大型语言模型(LLM)所带来的范式转移。这一演进过程并非简单的技术替代,而是一种能力的融合与重构,其中经典架构的诸多核心原则在新的范式下依然至关重要。

1.1 经典蓝图:模块化对话系统的解构

传统上,任务型多轮对话系统采用一种高度模块化的流水线架构,以确保对话流程的可解释性与可控性 。这种架构通常专注于解决特定封闭领域内的任务,例如预订机票或查询天气 。其核心由三个主要模块构成:自然语言理解(NLU)、对话管理(DM)和自然语言生成(NLG)。

自然语言理解(NLU)

NLU 模块是对话系统的"耳朵"和"大脑初级处理中心",负责解析用户的原始输入,并将其转化为机器可理解的结构化信息 。它是整个系统的关键入口,其准确性直接决定了后续所有交互的成败。NLU 的核心任务包括:

-

意图识别(Intent Recognition):这是 NLU 最首要、最核心的任务。它旨在识别用户输入语句背后的真实目的或目标 。例如,当用户说"帮我看看今天杭州天气怎么样"时,系统需要准确识别出其意图为 check_weather。每一个意图都对应着系统需要完成的一项特定任务 。

-

实体提取(Entity Extraction),也称槽位填充(Slot Filling):在识别用户意图之后,系统需要从用户的话语中提取出完成该意图所必需的关键信息片段,这些信息被称为"实体"或"槽位"。在上述例子中,"今天"是时间实体(date: today),"杭州"是地点实体(location: Hangzhou)。这些实体值将被用于填充预定义任务模板中的槽位 。

对话管理(DM)

对话管理模块是整个系统的"中枢神经",负责在多轮交互中维持对话状态、理解上下文,并决定系统的下一步行动 。它连接了理解与生成,是实现连贯、有逻辑对话的关键。其主要功能包括:

-

对话状态跟踪(Dialogue State Tracking, DST):DST 是对话管理的核心,其任务是在整个对话过程中维护一个结构化的上下文表示 。它像一个动态更新的记事本,记录着每一轮交互后用户的意图、已填充的槽位值以及系统的历史动作。这使得系统能够记住之前的对话内容,例如,当用户先说"查天气",系统反问"请问是哪个城市?",用户回答"杭州"后,系统能够结合之前的状态,知道用户想查询的是"杭州的天气"。为了应对复杂的多领域对话场景,研究人员提出了诸如 DST-S2C 模型,该模型利用层级图注意力网络对槽位间的关联进行建模 。此外,像 SPACE 这样的统一对话模型通过在大量无标注对话语料上进行半监督预训练,显著提升了在 MultiWOZ 等基准数据集上的对话状态跟踪准确率 。

-

对话策略(Dialogue Policy):对话策略模块是决策单元。它根据 DST 提供的当前对话状态,决定系统下一步应该采取什么动作 。这个动作可以是一个向用户提问以获取缺失信息(如 request_location),可以是一个向用户确认信息的动作(如 confirm_booking),也可以是调用外部 API 来执行任务(如 api_call),或者是结束对话。

自然语言生成(NLG)

NLG 模块是对话系统的"嘴巴",它将对话管理模块决定的抽象系统动作(如 offer_weather_info(location=Hangzhou, temp=25°C))转换成流畅、自然的语言,并呈现给用户 。

理解这种经典架构至关重要,因为它所包含的诸多核心原则------如显式的意图定义、结构化的实体管理和严谨的状态跟踪------并未在 LLM 时代消失。相反,为了提升现代对话系统的可靠性、可控性和可观测性,这些原则正在以新的形式被重新集成到 LLM 驱动的系统中。

1.2 LLM 范式转移:从模块化流水线到集成式智能体系统

大型语言模型(LLM)的出现,以其强大的语言理解和生成能力,为对话系统设计带来了根本性的变革 。LLM 能够通过上下文学习(in-context learning)的方式,在单一模型内部同时完成 NLU、DM 和 NLG 的功能,从而极大地改变了系统的构建方式 。

能力的统一化

在基于 LLM 的系统中,开发者通过维护一个对话历史列表(通常是一个包含 role 和 content 的消息数组)来管理上下文 。当用户发出新的请求时,整个对话历史会连同新请求一起被发送给 LLM。LLM 在一次推理过程中,首先理解新请求的意图和实体(NLU),然后基于完整的对话历史决定如何响应(DM),最后生成一段自然的回应文本(NLG)。这种方式将传统的分离模块"压缩"到了一个单一的、更强大的模型中。

智能体(Agentic)行为的兴起

现代 LLM 不再仅仅是被动地填充槽位和回答问题。它们开始扮演更主动的角色,如"金牌线上导购",能够理解复杂、模糊的用户需求(例如,"我想给喜欢户外运动的男朋友买个生日礼物,预算 500 元左右,他很注重实用性"),并进行推理,动态地引导对话以达成目标 。这种从简单的任务执行者到目标驱动的智能体的转变,是 LLM 带来的最显著变化。

纯 LLM 系统的挑战

尽管功能强大,但完全依赖单一 LLM 的架构也带来了新的挑战。首先,LLM API 本身是无状态的,这意味着开发者必须在应用层手动维护和传递完整的对话历史,这在长对话中可能导致上下文窗口过长和成本激增 。其次,纯 LLM 的行为有时难以预测和控制,可能出现"遗忘"关键信息或偏离预设流程的情况。最后,对于每个回合都调用大型模型,其推理成本和延迟远高于传统的轻量级模型 。

这些挑战促使业界开始探索一种混合式架构,即利用 LLM 卓越的语言能力,同时结合更传统、更结构化的方法来管理对话状态和流程。最初那种对纯粹端到端 LLM 系统的热情,正在被一种更为务实的观点所取代。对话状态跟踪(DST)的原则正在回归,虽然不一定是以独立模型的方式,而是通过外部管理的结构化数据(例如 JSON 对象)来实现。这些结构化状态被注入到 LLM 的提示中,为其推理提供坚实的"锚点",确保关键信息在长对话中不会丢失。像阿里云、Cognigy 等平台所强调的可视化流程编辑器、变量管理和参数收集功能,本质上都是这种外部状态管理的体现 。行业正在趋向于一种融合模型:将 LLM 的流畅交互能力与传统系统的严谨状态管理相结合,以期获得两全其美的效果。

第 2 节:系统构建的战略蓝图

构建一个成功的智能多轮对话系统,需要一个兼具战略高度和战术细节的系统性方法。这个过程可以分为三个主要阶段:战略与设计、技术基础与集成、以及实施、测试与迭代。本节将综合各类开发指南中的最佳实践,提供一个从宏观规划到微观执行的行动蓝图。

2.1 第一阶段:战略与设计

在编写任何代码之前,清晰的战略规划和周密的设计是项目成功的基石。

-

定义核心用例:项目的起点应该是明确对话系统的核心目标和范围。一个明智的策略是从一个高影响力且相对简单的场景开始,例如回答常见问题(FAQ)或查询订单状态,以此作为切入点 。这有助于定义系统的"封闭域"(closed domain),确保初期目标聚焦且可实现 。随着系统的成熟和数据的积累,再逐步扩展到更复杂的任务。

-

设计对话流程:这是将抽象目标具体化的过程。使用流程图、状态机或决策树等工具,详细规划用户与机器人交互的典型路径 。在这个阶段,需要明确定义所有可能的意图(Intents)、完成意图所需的实体(Entities)、追踪对话进展的对话状态(Dialogue States),以及基于用户输入和当前状态的分支与转换逻辑(Branches and Transitions)。许多现代化的对话平台,如阿里云智能对话机器人和 Botpress,都提供了可视化的流程编排画布,允许开发者通过拖拽节点和配置边的方式来设计和构建复杂的对话逻辑 。

-

塑造智能体人格:对话机器人的个性和语调应与品牌形象保持一致 。是专业严谨,还是风趣幽默?是主动引导,还是被动响应?这些都需要在设计初期就明确下来。一个精心设计的"人格"不仅能提升用户体验,还能为后续生成模型的微调提供明确的指导方向。

2.2 第二阶段:技术基础与集成

设计完成后,需要为系统搭建坚实的技术骨架,并将其与现有的业务生态系统连接起来。

-

平台与模型选型:根据团队的技术能力、预算和定制化需求,选择合适的开发平台是至关重要的战略决策 。市场上的选择呈现出一种两极分化的趋势:一端是低代码/无代码平台,如 ManyChat 或 Botpress,它们通过高度抽象和可视化界面,让业务人员也能快速构建功能相对标准的对话机器人,极大地降低了开发门槛 。另一端是代码优先的框架,如 Rasa、LangChain 或完全自定义的开发栈,它们为技术团队提供了最大的灵活性和控制力,能够实现深度定制和与复杂系统的集成 。此外,还需选择核心的 AI 模型,是使用商业 API(如 OpenAI、Anthropic)还是部署开源模型(如 Llama、Mistral),这将影响到系统的成本、性能和数据隐私策略 。

-

构建知识库:对话机器人需要有"知识"才能回答问题。这些知识的来源多种多样,可以是结构化的 FAQ 文档、产品手册、从网站抓取的内容,也可以是更复杂的结构化数据,如存储在数据库中的表格或知识图谱 。将这些信息整理、清洗并构建成机器人可检索、可理解的格式,是保障其回答质量的基础。

-

API 与系统集成:为了让对话机器人能够执行实际的业务操作,而不仅仅是提供信息,必须将其与关键的后端系统进行集成 。例如,连接到客户关系管理系统(CRM)以获取用户历史记录,连接到电子商务平台(如 Shopify)以查询订单数据,或连接到库存管理系统以检查产品可用性 。这种集成使得机器人能够完成从查询到行动的闭环,从而创造真正的商业价值 。

2.3 第三阶段:实施、测试与迭代

这是将蓝图变为现实,并使其不断进化的阶段。

-

开发与实施:在选定的平台上,根据设计的对话流程图,通过编写代码或配置节点的方式,构建具体的对话逻辑,并完成与后端 API 的对接 。

-

测试与部署:在正式上线前,必须用真实的用户场景对系统进行严格、全面的测试 。一个推荐的最佳实践是采用分阶段发布(Phased Rollout)策略,先将机器人部署给一小部分内部用户或种子用户,收集他们的反馈并进行调整,然后再逐步扩大用户范围 。这种方式可以有效控制风险,确保在全面上线时系统已经具备了较高的稳定性和可用性。

-

监控与分析:系统部署后,需要建立一套完善的监控体系,持续追踪关键性能指标(KPIs),如用户满意度、任务完成率、意图识别准确率、未命中问题(unhandled questions)数量等 。通过对这些数据的分析,可以洞察用户需求的热点和系统存在的短板 。

-

持续改进:卓越的对话系统不是一蹴而就的,而是通过持续的迭代和优化不断打磨出来的。务必建立通畅的用户反馈渠道,认真对待用户的每一个投诉、建议和错误报告 。将从监控分析和用户反馈中获得的数据驱动洞见(data-driven insights)作为输入,定期对对话流程、知识库内容和模型性能进行优化 。这个持续改进的过程,正是下一章节将要深入探讨的"数据飞轮"效应的核心驱动力。

第 3 节:意图识别:通往用户理解的门户

意图识别是多轮对话系统中至关重要的一环,它如同一个门户,决定了系统对用户请求的初步理解方向。选择何种技术来实现意图识别,不仅是一个技术问题,更是一个关乎开发效率、运营成本、系统性能和未来扩展性的战略决策。本节将深入剖析当前主流的意图识别策略,并重点阐述如何通过微调 BERT 模型来构建一个高精度的意图分类器。

3.1 基础策略:比较与权衡

在现代对话系统架构中,意图识别方法的选择主要在两种范式之间展开:基于大型语言模型的零样本学习(Zero-Shot Learning)和基于监督学习的微调(Fine-Tuning)。

零样本 LLM 分类

这种方法利用预训练大型语言模型强大的泛化能力,无需任何针对性的训练即可进行意图分类。其实现方式通常是构建一个精心设计的提示(Prompt),该提示包含了用户的输入语句以及一个预定义的候选意图列表 。LLM 会根据其对自然语言的深刻理解,从列表中选择最符合用户语句语义的意图。

-

优势:开发速度极快,几乎没有前期训练成本;灵活性高,增加或修改意图只需更新提示中的候选列表即可,非常适合需求快速变化的早期原型验证阶段 。

-

劣势:每次识别都需要调用一次昂贵的 LLM API,导致较高的推理延迟和运营成本;对于语义相近、边界模糊的意图,其分类准确性不如经过专门训练的模型;性能高度依赖于提示工程的质量,可能存在不稳定性 。

监督学习(微调)

这是传统且非常成熟的意图识别方法。其核心是收集并标注一个包含大量用户语句及其对应意图的数据集,然后在一个预训练的语言模型(如 BERT)的基础上进行微调,训练出一个专门用于该特定意图分类任务的小型、高效模型。

-

优势:在定义好的意图集合上,能够达到业界顶尖的分类准确率;模型体积小,推理速度快,单位查询成本极低,非常适合大规模、高并发的生产环境;性能稳定可靠。

-

劣势:需要大量的前期投入来收集和标注高质量的训练数据;系统灵活性较差,每当需要增加新的意图时,通常需要重新标注数据并重新训练模型。

这种技术选型上的两难处境,揭示了一个对话产品发展的自然演进路径。在项目初期或探索阶段,利用零样本 LLM 可以快速启动并验证业务逻辑,同时系统在与用户的真实交互中会自然地沉淀下宝贵的对话数据。当产品进入成熟和规模化阶段,就可以利用这些积累的数据来训练一个高性能、低成本的微调模型,从而在保证服务质量的同时,显著优化运营成本。这个过程形成了一个从快速验证到深度优化的良性循环。

3.2 深度实践:微调 BERT 实现高保真意图识别

对于追求极致准确性和效率的生产级系统而言,微调 BERT 及其变体(如 RoBERTa)仍然是意图识别任务的黄金标准。下面将详细阐述其端到端的实现流程。

概念基础

选择 BERT 的根本原因在于其革命性的 Transformer 架构和上下文感知的词嵌入机制 。与传统的 Word2Vec 等静态词向量不同,BERT 能够根据单词在句子中的具体语境生成动态的、富有上下文信息的向量表示。例如,"bank"在"river bank"和"investment bank"中的向量表示是截然不同的 。在进行句子分类任务时,BERT 会在每个输入序列的开头添加一个特殊的 [CLS](Classification)标记。经过模型编码后,这个 [CLS] 标记对应的最终输出向量被视作整个句子的聚合表示,可以直接输入到一个简单的分类层中,以预测句子的意图标签 。

步骤一:任务数据的获取与标注

这是整个流程中最耗时但也是最关键的一步,数据质量直接决定了模型性能的上限。

-

数据来源:初始数据可以通过多种渠道获取,例如分析历史的用户服务日志、客服与用户的聊天记录、或利用现有知识库合成模拟的用户查询。

-

数据预处理:对原始文本进行清洗是必不可少的。这包括统一转为小写、去除不必要的特殊字符、以及对特定类型的实体进行归一化处理,例如将所有日期替换为统一的 标记,以减少模型需要学习的词汇量并增强泛化能力 。

-

数据标注:组织人力为每一条预处理后的用户语句打上正确的意图标签。这是一个需要明确标注规范和进行质量控制的精细工作。像 clinc/clinc_oos 这样的公开数据集,为意图分类任务提供了很好的基准和范例 。

步骤二:端到端的微调工作流

借助 Hugging Face 的 transformers 库,整个微调流程变得高度标准化和易于实现。

-

环境配置:准备一个包含 PyTorch 或 TensorFlow、transformers 等核心库的 Python 环境。为了高效地训练模型,强烈建议使用配备 GPU 的计算资源 。

-

分词(Tokenization):使用与预训练模型相匹配的 Tokenizer(例如 BertTokenizer)将文本数据转换为模型可接受的输入格式。这个过程由 tokenizer.encode_plus 或类似的函数一步完成,它会自动:

- 将句子分割成词元(tokens)。

- 在句子首尾添加特殊的 [CLS] 和 [SEP] 标记。

- 将每个词元映射到其在词汇表中的唯一 ID(input_ids)。

- 通过填充(padding)或截断(truncating)将所有句子处理成统一的固定长度。

- 生成注意力掩码(attention_mask),这是一个由 0 和 1 组成的序列,用于区分真实的词元和用于填充的 [PAD] 词元,让模型在计算时忽略填充部分 。

-

模型配置:从 Hugging Face Hub 加载一个预训练的 BERT 模型,并专门用于序列分类任务。这可以通过 AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained() 方法轻松实现。在加载模型时,需要指定 num_labels 参数,其值等于数据集中不同意图的总数。这会自动在 BERT 的主体结构之上添加一个与任务适配的、未经训练的分类头(通常是一个线性层)。

-

训练过程:

- 配置训练参数:使用 TrainingArguments 类来定义所有训练相关的超参数,例如学习率(learning rate)、批处理大小(batch size)、训练轮数(epochs)、权重衰减(weight decay)等 。

- 定义优化器与调度器:通常选择 AdamW 作为优化器,并配合一个线性学习率预热和衰减的调度器(learning rate scheduler),这已被证明在微调 Transformer 模型时非常有效 。

- 执行训练:将模型、训练参数、训练数据集和验证数据集一同传入 Trainer 对象,然后调用其 train() 方法即可启动训练。Trainer 会自动处理训练循环、模型评估、断点续传等繁琐事务 。

-

模型评估:训练完成后,在预留的测试集上评估模型的最终性能。评估指标通常包括准确率(Accuracy)、精确率(Precision)、召回率(Recall)和 F1 分数(F1-score),以全面地衡量模型在各个意图上的表现 。

-

推理与部署:微调完成后,将训练好的模型和 Tokenizer 保存到本地。在实际应用中,加载已保存的模型,对新的用户输入执行相同的分词处理,然后将处理后的张量输入模型,即可得到意图预测结果 。

通过以上流程,可以构建一个高度定制化、性能卓越且运行高效的意图识别模块,为整个对话系统的稳定运行奠定坚实的基础。

第 4 节:semantic-router 的先进路由:一种混合智能方法

在解决了基础的意图识别问题后,更进一步的挑战是如何构建一个既能精确处理高频、明确的请求,又能灵活应对模糊、长尾查询的系统,同时还要兼顾成本与效率。semantic-router + LLM 的混合架构正是为应对这一挑战而生,它代表了一种更加成熟和务实的"混合智能"设计哲学。

4.1 混合模型(MoM)架构的理论依据

现代对话系统面临的一个核心矛盾是:并非所有用户查询都具有同等的复杂性。让一个参数量高达千亿的先进 LLM 去处理一句简单的"你好",无异于"杀鸡用牛刀",造成了巨大的计算资源浪费和不必要的延迟 。反之,如果仅用一个简单的分类模型去处理一个包含多重意图的复杂请求,则很可能导致理解错误。

解决方案的核心思想是任务感知的计算分配(Task-Aware Compute Allocation)。即根据查询的语义内容和内在复杂性,将其智能地路由到最合适的处理单元。这种理念催生了**混合模型(Mixture-of-Models, MoM)**架构,它在系统层面选择最适合整个任务的模型,这与在模型内部选择专家的混合专家(Mixture-of-Experts, MoE)层有异曲同工之妙 。这种架构并非纯理论构想,它已经在诸如 GPT-5 等前沿闭源系统和 vLLM Semantic Router 等开源项目中得到应用,旨在实现成本、延迟和准确性三者之间的最佳平衡 。基准测试表明,这种智能路由设计能够带来约 50% 的延迟和 token 消耗降低,同时还能提升约 10% 的准确率 。

4.2 semantic-router 的解构:混合检索机制

semantic-router 库是 MoM 思想的一个轻量级、易于实现的开源范例。它本身不直接处理任务,而是作为一个前置的、智能的路由层,决定每个请求的最终去向 。其核心在于一种结合了稠密向量与稀疏向量的混合检索技术。

稠密向量检索(语义相似度)

- 首先,为系统中每一个预定义的意图或路由(route),提供一个或多个典型的示例语句(utterances)。

- 然后,使用一个句子编码模型(Sentence-Transformer),如经过微调的 BERT 或 all-MiniLM-L6-v2,将这些示例语句编码成高维的稠密向量(embeddings),并构建一个向量索引库 。

当一个新用户查询到来时,系统同样将其编码成一个向量,并通过计算余弦相似度等方式,在索引库中快速找到语义上最接近的意图。这种方法的核心优势在于能够捕捉语言的深层语义,例如它能理解"这东西多少钱?"和"价格是?"表达的是同一个意思。

稀疏向量检索(关键词匹配)

与此同时,系统还会采用一种传统的、基于关键词的稀疏向量检索算法,最经典的就是 BM25 。

BM25 算法不理解语义,但它对精确的关键词匹配极为敏感。例如,当用户查询一个特定的产品型号 SKU-12345 或一个罕见的错误代码时,BM25 能够比稠密向量检索更可靠地命中包含这些关键词的意图。

混合融合(Hybrid Fusion)

semantic-router 的精髓在于它并不孤立地使用这两种方法,而是将它们的检索结果进行融合。系统会分别计算每个意图的稠密向量相似度得分和稀疏向量相关性得分,然后通过一种称为**倒数排序融合(Reciprocal Rank Fusion, RRF)**的算法,将两种得分结合起来,生成一个最终的、更鲁棒的综合排序 。

这种稀疏与稠密检索的共生关系,并非偶然的组合。稠密检索擅长处理语义的多样性和模糊性,而稀疏检索则擅长保证关键词的精确性。二者结合,形成了一个优势互补的系统,既能"意会"也能"言传",其鲁棒性远超任何单一的检索方法。

4.3 实现逻辑:一个双层决策系统

基于上述混合检索机制,semantic-router + LLM 架构形成了一个高效的双层决策流程:

-

第一层:semantic-router 快速路径

- 接收到用户查询。

- semantic-router 计算查询与所有预定义意图之间的混合相似度得分。

- 系统预设一个置信度阈值,例如 0.85。

- 决策:如果得分最高的意图超过了这个阈值,系统就认为这是一个高置信度的匹配。此时,查询会被直接路由到该意图对应的处理器(例如,一个特定的工具调用、一次 API 请求或一段预设的脚本回复),而无需调用昂贵的 LLM。

-

第二层:LLM 兜底路径

- 决策:如果所有意图的最高得分都低于预设的阈值,这表明该查询可能是模糊的、全新的,或者是超出了系统预定义范围的(Out-of-Scope)。

- 在这种情况下,查询会被传递给能力更强、更通用的 LLM 进行处理。LLM 可以通过零样本分类的方式再次尝试理解其意图,或者直接生成一个开放式的回答。

这种架构的本质,可以看作是为对话智能应用了一种经典的计算优化模式------缓存或预计算。它将那些高频、已知的意图"预编译"成一个可以通过廉价、快速的向量检索来访问的"缓存"(即向量索引)。对于绝大多数常规请求,系统通过访问这个"缓存"来解决问题,从而避免了昂贵的、实时的"计算"(即 LLM 推理)。只有当请求"缓存未命中"(低置信度匹配)时,系统才会启动那个强大的、但成本高昂的计算资源。这反映了 AI 工程领域从"我们能否实现它?"到"我们如何以可扩展、可负担的方式高效实现它?"的成熟转变。

4.4 架构对比分析

为了更清晰地展示不同意图识别架构之间的权衡,下表对迄今为止讨论的三种主要方法进行了全面比较。

| 特性 | 零样本 LLM | 微调 BERT | semantic-router + LLM |

|---|---|---|---|

| 底层技术 | 大型生成式模型的提示工程 | 编码器模型的监督式微调 | 混合检索(稠密+稀疏)+ LLM 兜底 |

| 潜在准确率 | 中到高(依赖提示质量) | 非常高(领域内数据) | 高(优雅处理未知查询) |

| 推理延迟 | 高 | 非常低 | 平均较低(得益于快速路径) |

| 单位查询成本 | 高 | 非常低 | 平均较低 |

| 开发工作量 | 低(提示工程) | 高(数据收集与训练) | 中(路由配置与向量化) |

| 灵活性(新增意图) | 非常高(修改提示即可) | 低(需要重新训练) | 高(增加新路由配置) |

| 理想应用场景 | 原型验证、低流量任务、需求快速变化的场景 | 高流量、需求稳定、性能关键的生产系统 | 兼顾成本效益与处理能力的均衡型系统 |

这张表格清晰地揭示了,没有一种架构是普适的"最佳"选择。技术决策者应根据业务所处的阶段、流量规模、预算限制以及对性能和灵活性的不同要求,来选择最适合的架构方案。

第 5 节:数据飞轮:构建自我完善的系统

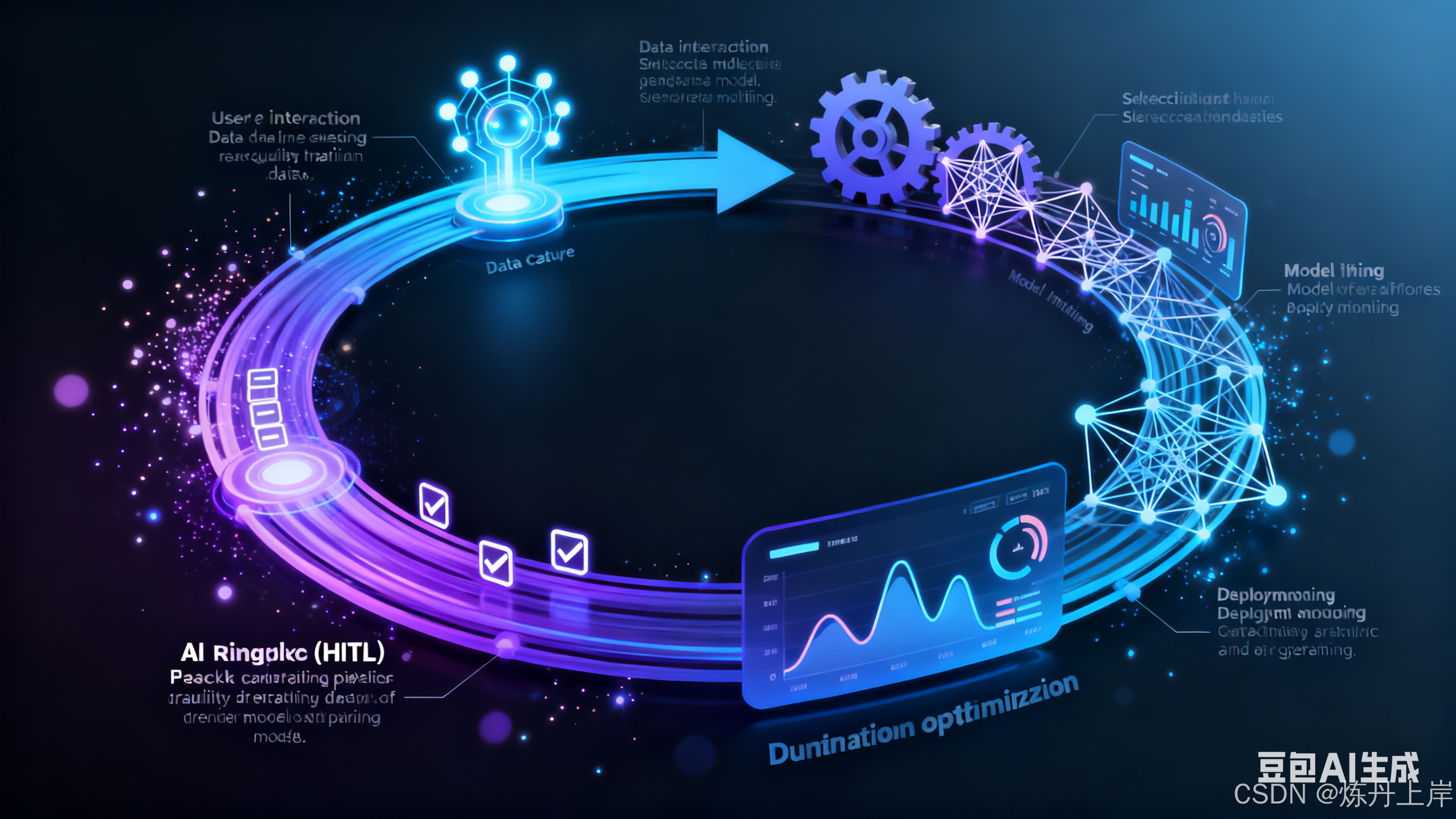

一个静态的对话系统,无论其初始设计多么精良,都将随着时间的推移而逐渐落后于用户不断变化的需求。构建一个能够持续学习和进化的系统,是实现长期竞争优势的关键。本节将深入探讨"数据飞轮"这一核心概念,并阐述如何通过设计和实施一个人在环路(Human-in-the-Loop, HITL)的反馈管道,来驱动系统的自我完善。

5.1 对话 AI 中的数据飞轮原则

数据飞轮是一个描述正反馈循环的强大概念:系统通过与用户的交互产生数据,这些数据被用来改进 AI 模型,一个更好的模型能提供更优质的用户体验,从而吸引更多的用户交互,进而产生更多、更高质量的数据 。这个不断加速的循环,是 AI 产品能够实现持续学习和迭代的根本动力 。

在对话系统的背景下,数据飞轮使得系统能够:

- 适应性进化:自动发现用户新的表达方式和新兴意图,使系统的能力与用户的真实需求保持同步。

- 错误修正:识别并纠正模型在理解和回应上的错误,持续提升服务质量。

- 深化领域知识:通过不断吸收特定领域的真实对话数据,让模型变得越来越"专业"。

5.2 构建人在环路(HITL)的反馈管道

数据飞轮并非一个能自动运转的永动机,它需要一个精心设计的工程管道来驱动,而这个管道的核心就是"人在环路"(HITL)的反馈机制。这个机制确保了用于模型优化的数据是经过人类智能校验和提炼的"高质量燃料",而非原始、嘈杂的日志。

-

第一步:数据捕获:系统需要全面地记录每一次用户与机器人之间的交互。日志内容应至少包括:用户原始查询、时间戳、机器人识别的意图及其置信度分数、机器人的完整回复、以及用户后续的反馈(如点"赞"或"踩")等元数据。

-

第二步:智能筛选与分诊:并非所有对话都具有同等的复核价值。为了高效利用宝贵的人力标注资源,需要建立一套自动化的筛选机制,主动标记出"值得关注"的对话。常见的触发器包括:

- 低置信度预测:意图识别分数低于某个阈值,特别是那些触发了 LLM 兜底路径的查询。

- 负面用户反馈:用户明确表示不满,例如点击"踩"按钮或在对话中表达负面情绪。

- 对话失败:对话进入了预设的"无法理解"或"转人工"等兜底流程。

- 用户重复提问:用户不得不多次换一种说法来提问,这通常意味着机器人未能理解其初次表达。

-

第三步:人工标注与修正:这是 HITL 的核心环节。被筛选出的对话会被推送到一个专门的标注平台,由领域专家或运营人员进行复核。他们的任务是:

- 纠正意图:如果机器人意图识别错误,标注员会修正为正确的意图。

- 发现新意图:对于机器人无法识别的新用户意图,标注员会为其创建一个新的意图标签。

- 评估回复质量:对机器人生成回复的准确性、流畅性和帮助性进行评分。

- 优化回复内容:亲自撰写或编辑一个"黄金标准"的回复,作为模型学习的理想范本。

这个由人类专家参与的反馈闭环,是连接原始数据和高质量训练数据的桥梁,是确保数据飞轮能够正向旋转而非引入更多噪声的关键所在 。

5.3 从原始日志到高质量微调数据集

经过 HITL 管道处理后,原始的交互日志被转化成了宝贵的、结构化的训练资产。这些资产将兵分两路,分别用于优化系统的不同模块:

-

用于意图模型再训练:

- 标注员修正过的(用户语句,正确意图)数据对,会被合并到现有的意图分类训练集中。

- 无论是微调的 BERT 模型,还是 semantic-router 的示例库,都可以使用这个不断扩充和优化的数据集进行定期或不定期的再训练,从而持续提升其意图识别的覆盖范围和准确性。

-

用于生成模型微调:

- 标注员撰写的"黄金标准"回复,与其对应的完整对话历史(作为提示),共同构成了一个高质量的(提示,理想回复)数据对集合。

- 这个新生成的数据集,就是下一章节将要详述的、用于微调核心 LLM 以提升其回复质量和专业性的关键输入。

值得强调的是,数据飞轮的成功实现,本质上是一个 MLOps(机器学习运维)的挑战,而非单纯的 AI 算法挑战。飞轮的顺畅运转,依赖于一系列强大的基础设施和标准化的流程,包括:稳健的数据采集与处理流水线、高效的标注工具、数据集与模型的版本控制系统(如 DVC)、自动化的模型再训练与评估流程,以及支持 A/B 测试的灰度发布机制 。如果没有这些 MLOps 实践作为支撑,"数据飞轮"就只能停留在概念层面,海量的数据无法被高效地转化为模型的持续进化能力。

| 阶段 | 关键活动 | 推荐工具/技术 | 人在环路(HITL)的角色 |

|---|---|---|---|

| 1. 数据捕获 | 记录完整的用户交互日志及系统元数据。 | 日志框架(如 ELK Stack)、数据湖 | (不直接参与) |

| 2. 筛选与分诊 | 基于预设规则(如低置信度、负反馈)自动标记需要复核的对话。 | 自定义脚本、工作流引擎 | (不直接参与) |

| 3. 人工标注 | 标注员在专用平台上复核被标记的对话,修正意图、评估并优化回复。 | 标注平台(如 Labelbox, Prodigy 或自研工具) | 核心环节:提供高质量的"真值"信号,纠正模型错误,指导模型学习。 |

| 4. 数据集管理 | 将标注好的数据聚合成带版本控制的训练集(分别用于意图和生成模型)。 | 数据版本控制(DVC)、特征存储 | (不直接参与) |

| 5. 模型再训练与评估 | 触发自动化的模型训练任务,并在预留的评估集上将新模型与线上模型进行性能对比。 | MLOps 平台(如 MLflow, SageMaker, Weights & Biases) | (不直接参与,但其产出是训练的输入) |

| 6. 部署 | 通过 A/B 测试或灰度发布,将验证通过的新模型安全地部署到生产环境。 | CI/CD 工具、特征开关系统 | (不直接参与) |

第 6 节:核心 LLM 微调:迈向专业级回复能力

拥有一个精准的意图识别系统后,对话智能体的"天花板"便取决于其核心大型语言模型(LLM)的回复生成能力。基础的 LLM 虽然知识广博,但其回复往往是通用的,可能缺乏特定领域的深度、不符合企业的品牌声调,或者不知道如何与外部工具进行交互 。本节将深入探讨如何通过微调核心 LLM,使其从一个"通才"转变为一个能够生成专业级回复、熟练使用工具并体现特定人格的"专家"。

在复杂的对话系统中,"微调"并非一个单一的概念,它实际上包含了两种性质截然不同的任务,服务于两个独立的目标。第一种是判别式微调(Discriminative Fine-Tuning),其目标是分类,如前文详述的微调 BERT 进行意图识别。这类任务的输出空间是有限且离散的(即预定义的意图标签集合)。第二种是生成式微调(Generative Fine-Tuning),其目标是生成,即让 LLM 产出流畅、连贯的自然语言文本。这类任务的输出空间是广阔且连续的(理论上是所有可能的句子组合)。数据飞轮必须被设计成能够为这两种不同的微调循环提供各自所需的、格式正确的数据集。本节聚焦于后者------生成式微调。

6.1 超越分类:为风格、语调与人格进行微调

目标:使 LLM 的语言风格与品牌形象和用户期望保持一致。无论是需要正式、严谨的法律咨询风格,还是需要亲切、富有同理心的客户服务语调,都可以通过微调来实现 。

数据集:此阶段的核心数据,来源于上一节中由"人在环路"(HITL)管道产出的高质量(对话历史,黄金标准回复)数据对。这里的"对话历史"构成了微调时的输入提示(prompt),而"黄金标准回复"则是模型需要学习模仿的目标输出(completion)。

方法:监督式微调(Supervised Fine-Tuning, SFT):这是最直接也最常见的微调方法。在 SFT 过程中,模型被输入一段对话历史,并被要求生成一个回复。然后,系统会计算模型生成的回复与数据集中对应的"黄金标准回复"之间的差异(通常使用交叉熵损失函数)。通过反向传播算法,模型会调整其内部参数,以使其未来的生成结果更接近人类专家的范本 。经过成千上万个这样的样本训练后,模型会逐渐内化所需的语言风格、专业术语和表达习惯。

6.2 指令微调:实现可靠的工具调用与数据驱动的生成

高级对话智能体的一个关键能力是,知道在何时需要借助外部信息或功能来回答用户问题,以及如何将外部工具返回的数据无缝地整合到其自然语言回复中。

挑战:基础 LLM 可能知道世界上有很多 API,但它不知道你的企业内部有哪些 API,更不知道在何种对话情境下应该调用哪个 API,以及如何解析返回的 JSON 数据。

方法:指令微调(Instruction Tuning):这是一种特殊的 SFT,其训练数据的格式被设计成一系列明确的"指令"或"范例",旨在教会模型遵循一种特定的"思考-行动"模式 。

数据格式示例:为了教会模型使用工具,训练样本需要显式地展示整个决策和执行过程。一个典型的样本可能包含以下几个部分:

- 输入(用户请求):用户提出的原始问题。

- 思考过程(Thought):模型的"内心独白",解释它打算如何处理这个请求。

- 工具调用(Tool Call):一个结构化(通常是 JSON 格式)的表示,说明要调用哪个工具以及传递什么参数。

- 工具输出(Tool Output):模拟的或真实的工具返回结果。

- 最终回复(Response):模型基于工具输出,综合生成给用户的最终自然语言回复。

一个具体的训练样本可能如下所示:

json

{

"prompt": "User: '我的订单 12345 到哪了?'",

"completion": " 用户正在查询订单状态。我需要调用 get_order_status API,并将 order_id 设置为 '12345'。 {\"name\": \"get_order_status\", \"parameters\": {\"order_id\": \"12345\"}} {\"status\": \"已发货\", \"carrier\": \"顺丰速运\", \"tracking_number\": \"SF1000123456789\"} 您好,您的订单 #12345 已经通过顺丰速运发出,运单号是 SF1000123456789。"

}通过在数千个这样的样本上进行训练,LLM 会学习到这种从用户请求到调用工具,再到整合信息生成回复的完整链条。它不仅学会了在特定意图下触发工具,还学会了如何将结构化的 API 响应"翻译"成人类易于理解的语言。

6.3 持续优化的实践工作流

将上述理念付诸实践,需要一个系统化的工程流程:

-

基础模型选择:根据任务需求、预算和部署环境,选择一个合适的、支持微调的基础 LLM。选项包括开源模型(如 Llama 3, Mistral)或通过 API 提供微调服务的闭源模型(如 OpenAI 的 GPT 系列)。

-

数据准备:将从数据飞轮中收集并标注好的高质量数据,转换成所选模型或平台要求的特定格式,例如 OpenAI API 所需的 JSON Lines (JSONL) 格式 。

-

参数高效微调(PEFT):对整个大型模型进行全量微调,计算成本极高。因此,业界普遍采用**参数高效微调(Parameter-Efficient Fine-Tuning, PEFT)**技术。其中,**LoRA(Low-Rank Adaptation)**是最流行的方法之一。LoRA 的核心思想是冻结预训练模型的绝大部分参数,仅在模型的某些层中注入并训练少量额外的"低秩适应"矩阵。这种方法能以极小的计算代价(有时仅需训练不到 1% 的参数)达到接近全量微调的效果,极大地降低了微调的门槛 。

-

训练与评估:利用 Hugging Face、Amazon SageMaker 或 OpenAI Fine-Tuning API 等平台启动微调任务。模型的评估不能仅仅依赖于困惑度(Perplexity)等自动化指标,更重要的是进行人工评测。由人类评估员对新旧模型在真实场景下的表现进行盲测,从回复的帮助性、准确性、一致性和风格符合度等多个维度进行打分,以确保模型质量的真实提升 。

-

部署与迭代:经过充分验证后,将新微调的模型部署到生产环境,取代旧版本。至此,一个完整的"数据采集-标注-微调-部署"的飞轮循环完成。系统将继续在新模型的基础上与用户交互,为下一轮的优化积累新的数据。

通过这一系列精细化的微调操作,对话系统将不仅仅是一个信息检索工具,而是一个真正能够理解业务逻辑、遵循操作规范、并以品牌特有方式与用户沟通的智能业务伙伴。

第 7 节:结论与未来展望

7.1 核心发现的综合

本报告系统性地剖析了智能多轮对话系统的架构演进、构建蓝图、核心技术模块以及自我完善机制。分析表明,现代高级对话系统的发展已从对单一、全能模型的追求,转向构建一个更加成熟、务实的混合智能生态系统。这一生态系统的成功,并非取决于选择一个所谓的"最佳"模型,而是依赖于一种精巧的架构设计,该架构能够:

-

智能地平衡专用模型与通用模型:通过如 semantic-router 这样的智能路由层,系统可以为高频、明确的任务部署低成本、低延迟的专用模型(如微调的 BERT),同时保留调用强大通用 LLM 的能力来处理复杂、模糊的长尾请求。这是一种任务感知的计算资源分配策略,旨在实现成本、性能和能力的最佳平衡。

-

融合经典原则与现代范式:尽管 LLM 统一了传统 NLU、DM、NLG 的功能,但对话状态跟踪(DST)、显式意图管理等经典架构原则,正以新的形式(如外部结构化状态管理)回归,以增强系统的可靠性、可控性和可观测性。

-

构建一个强大的数据反馈循环:最具竞争力的对话系统是那些能够自我学习和进化的系统。其核心驱动力是"数据飞轮"------一个由稳健的 MLOps 基础设施支撑、以"人在环路"(HITL)为质量保障的持续改进闭环。这个飞轮为系统的判别式模块(如意图识别)和生成式模块(如回复生成)源源不断地提供高质量的训练数据。

7.2 未来趋势

展望未来,智能多轮对话系统将在以下几个方向上继续深化其发展:

-

多模态交互:对话的媒介将不再局限于文本。系统将越来越多地融合语音、图像甚至视频的理解与生成能力,提供更加自然和沉浸式的交互体验 。用户将能够通过语音直接与系统对话,或发送图片来辅助说明问题。

-

完全自主的智能体(Agentic)系统:当前的工具调用能力是迈向更高级智能体的第一步。未来的系统将具备更强的自主规划和任务分解能力。用户只需提出一个高层次的目标(例如,"帮我规划一次为期三天的北京之旅"),智能体就能自主地将其分解为一系列子任务(查询航班、预订酒店、规划行程、购买门票),并依次调用不同的工具来完成整个复杂任务,而无需用户步步引导 。

-

AI 安全与可观测性的日益重要:随着对话系统在关键业务领域的应用加深,确保其安全、可靠和合规变得至关重要。技术将更加关注于内置的安全护栏,如自动检测和脱敏个人身份信息(PII)、识别和拦截"越狱"提示(Prompt Jailbreaking),以防止模型被滥用或产生有害输出 。同时,更精细的可观测性工具将帮助开发者追踪和理解模型的每一个决策过程。

7.3 最终战略建议

对于致力于构建专业、可扩展且真正智能的多轮对话系统的团队而言,最终的战略建议是:放弃寻找"银弹"模型的幻想,转而专注于架构一个灵活的"系统之系统"。这个系统的核心竞争力,在于其能够根据任务的实时需求,在正确的时间、为正确的任务、调用正确的计算资源。而驱动这个系统不断进化、永葆活力的,则是对数据价值的深刻理解和对构建持续改进闭环(数据飞轮)的坚定投入。这不仅是一项技术挑战,更是一项需要长期坚持的组织战略和工程文化。