三伏天的养生馆里,曾几何时,艾灸师需手持灸条在穴位上方悬停,既要把控 3-5 厘米的精准距离,又要在呛人的艾烟中紧盯皮肤变化。

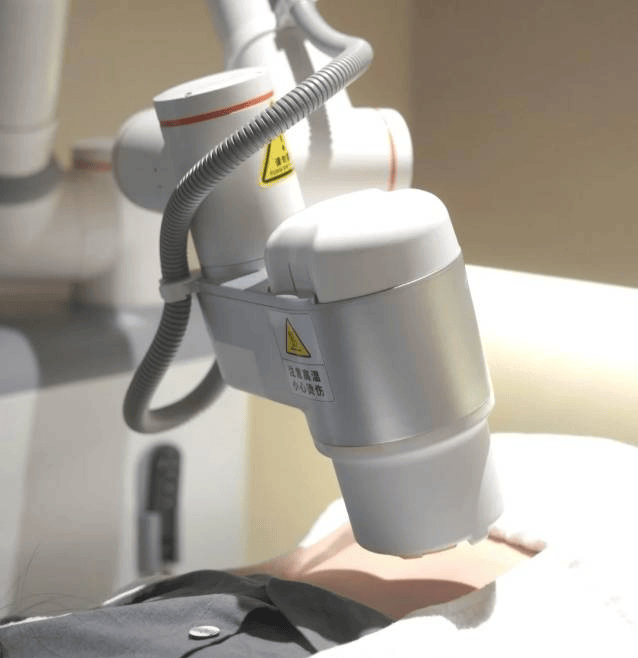

而今,一台通体银白的理疗艾灸机器人正安静工作。

只见红外探头锁定命门穴,艾柱在密闭舱内恒温燃烧,全程无烟无味,温度数据实时显现在触控屏上。

这一幕,正是传统中医艾灸与现代科技深度融合的生动缩影。

一、古法灸理

作为中医外治法的瑰宝,艾灸自《黄帝内经》记载以来,便以 "温通经络、调和气血、扶正祛邪" 的功效守护国人健康。

其核心原理在于,艾绒燃烧产生的温热能量,能透过体表穴位渗入经络激活气血运行,进而调节脏腑功能。无

论是风寒湿痹引发的关节疼痛,还是脾胃虚弱导致的消化不良,传统艾灸都能以 "润物细无声" 的方式调理身心。

然而,千年传承中,艾灸的推广始终受限于三大痛点。

其一,依赖技师经验,温度、距离、时长全凭手感,同一穴位调理效果因人而异;

其二,艾烟弥漫,挥发性成分不仅污染环境,更让呼吸道敏感者却步;

其三,操作耗时,单人单次理疗需半小时以上,难以适配快节奏现代生活。

这些痛点,让这门古老疗法难以突破 "小众养生" 的局限。

二、科技破局

现代科技的介入,并非对传统的颠覆,而是以 "数字化、智能化" 为钥匙,打开艾灸传承的新大门。

这种融合,体现在三个关键维度。

- 温度把控

理疗艾灸机器人搭载高精度红外传感器与 AI 自适应算法,如同给艾灸装上 "智慧大脑"。

它能实时监测皮肤温度,根据穴位特性、体质差异,自动调整灸头高度与艾柱燃烧速率。

针对关元穴温补,机器人可将温度稳定在 42-45℃的 "有效温热区间"。

既实现 "透热而不灼肤",又把老中医的 "火候经验" 转化为可复制的数据模型,让标准化理疗成为可能。

- 艾烟处理

通过密闭燃烧舱与高效过滤系统,机器人将艾烟中颗粒物、挥发性有机物过滤率提升至 95% 以上,实现 "无烟艾灸"。

部分机型更采用低温碳化技术,在保留艾绒核心成分的同时,大幅减少烟雾生成。

如今,即便在卧室、办公室,人们也能在清新环境中享受艾灸,彻底摆脱 "理疗必通风" 的束缚。

- 操作流程

借助物联网技术,用户通过手机 APP 即可预设方案。

选择 "腰腹调理""肩颈放松" 等穴位组合,设定时长,机器人便能自动完成穴位定位、艾柱装填、恒温理疗全流程。

机械臂式灸头更支持多穴位同步调理,将单次时间缩短至 15-20 分钟。

部分机型还能记录理疗数据,生成个性化方案,让传统 "辨证施治" 理念搭上科技快车。

三、融合价值

这种 "传统内核 + 科技外壳" 的创新,正在重塑艾灸的应用场景与产业格局。

在家庭中,老人可语音控制做膝关节调理,上班族午休能放松肩颈,宝妈可给孩子养护脾胃。

在康复机构,机器人为中风患者提供标准化穴位刺激,缓解技师压力。

在社区健康中心,批量服务让艾灸覆盖更多居民,助力基层健康体系完善。

更值得期待的是,融合还在拓展艾灸边界。

部分团队将经络理论与大数据结合,开发 "艾灸 + 健康监测" 方案。

机器人理疗时同步检测皮肤电阻,评估经络气血状态,生成健康报告,让艾灸从 "对症调理" 升级为 "预防保健",贴合现代大健康理念。

总之从手持灸条的 "经验医学",到智能机器人的 "数据医学",理疗艾灸机器人的诞生,是中医 "守正创新" 的生动实践。

它表明传统中医不是尘封的古籍教条,而是能通过科技赋能,适配现代人生活的健康方案。

当艾绒的温热遇上 AI 的精准,当千年灸火点亮科技的未来,这种跨越时空的融合,正为大健康产业开辟新路径。

未来,随着 5G、区块链技术的融入,或许我们能实现 "远程会诊 + 精准理疗",让岐黄智慧借科技翅膀,飞向更广阔的健康天地。