目录

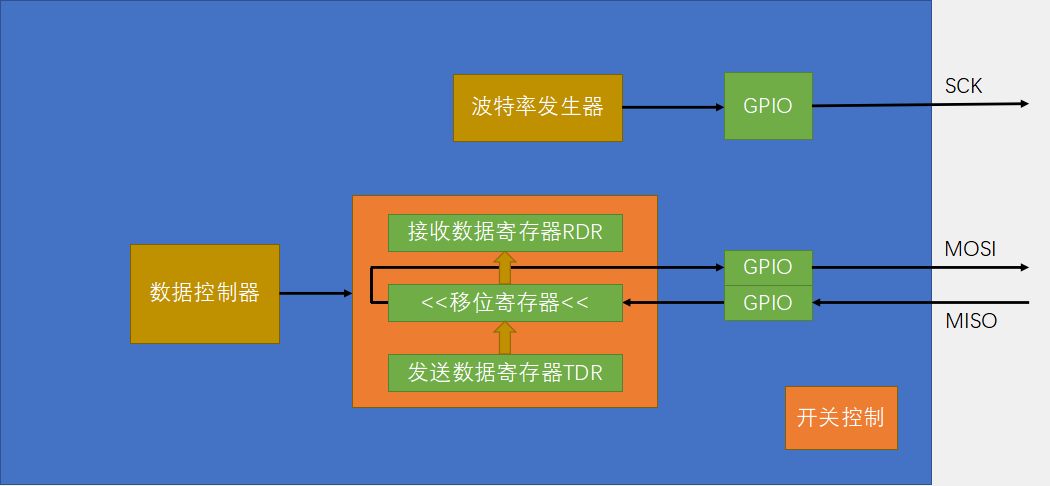

SPI核心部分(数据寄存器和移位寄存器结合工作,实现连续数据流)

第二步:复制软件SPI读写W25Q64代码,将底层代码MySPI修改为硬件触发(非连续传输)即可,其他模块无需更改

1.SPI外设简介

STM32内部集成了硬件SPI收发电路,可以由硬件自动执行时钟生成、数据收发等功能,减轻CPU的负担

可配置8位/16位数据帧(16位数据帧少用)、高位先行/低位先行(SPI基本都是高位先行)

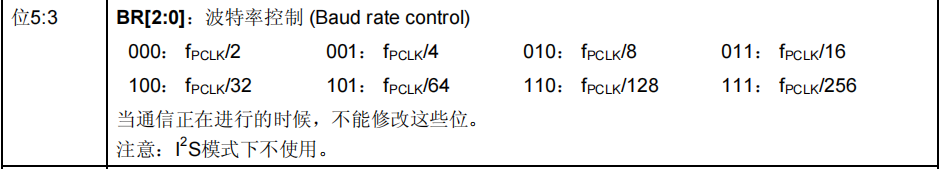

时钟频率: f_PCLK / (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256)

支持多主机模型、主或从操作

可精简为半双工/单工通信

支持DMA

兼容I2S协议(音频传输协议)(手册有详细介绍)

STM32F103C8T6 硬件SPI资源:SPI1、SPI2

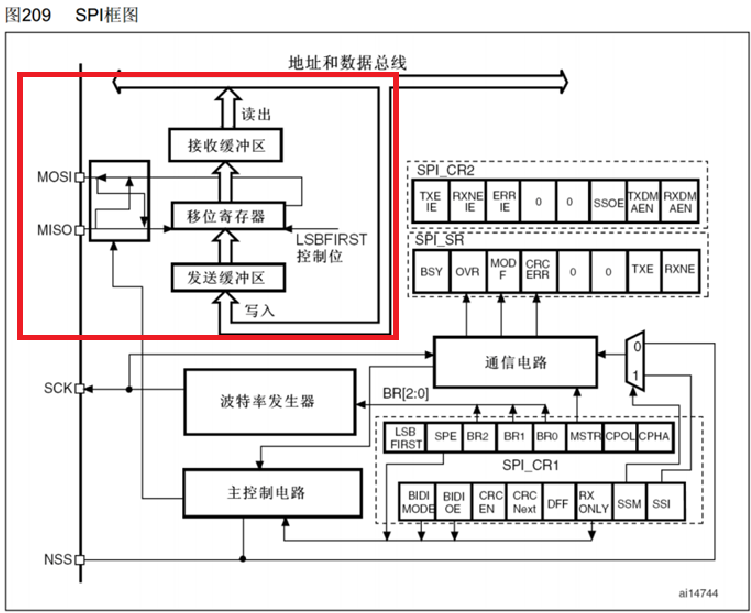

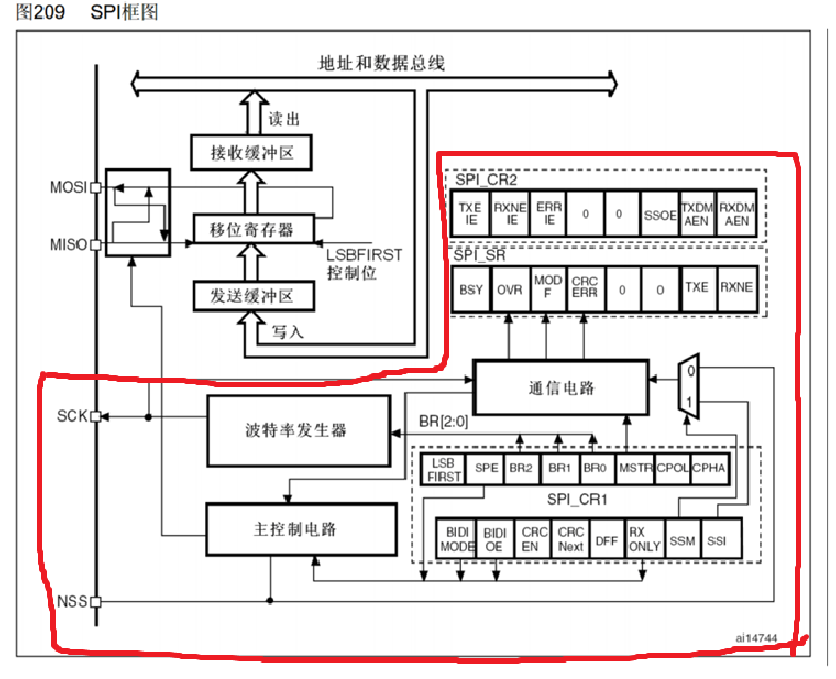

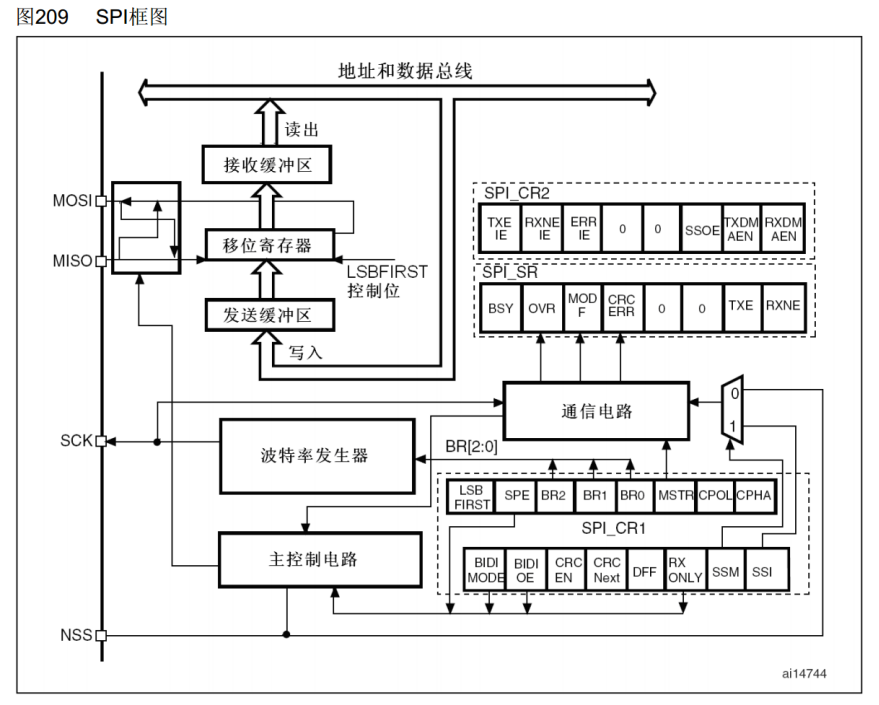

2.SPI框图

SPI核心部分(数据寄存器和移位寄存器结合工作,实现连续数据流)

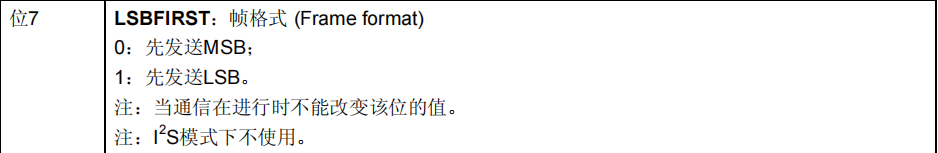

LSBFIRST控制位:控制低位先行或者高位先行,给0高位先行,给1低位先行

接收缓冲区(RDR)和发送缓冲区(TDR),就是数据寄存器DR,占用同一个地址

写入数据先在TDR,然后到移位寄存器,移位寄存器在把接收到的数据,放在接收缓冲区里

控制逻辑

波特率发生器:产生SCK时钟,内部主要就是一个分频器,输入时钟是PCLK,72MHz或36MHz,右边的寄存器通过BR0、BR1、BR2控制波特率发生器

寄存器SPE:SPI使能,就是SPI_Cmd函数配置的位

寄存器BR:配置波特率,就是SCK时钟频率

寄存器MSTR:配置主从模式,1是主模式,0是从模式

寄存器CPOL和CPHA:选择SPI的4种模式

状态寄存器TXE:发送寄存器空

状态寄存器RXNE:接受寄存器非空

其余的看手册

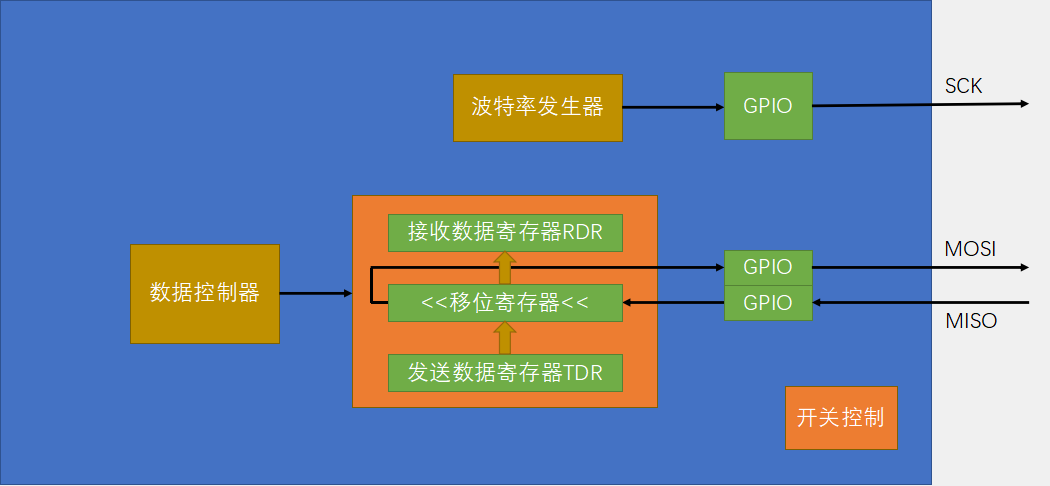

3.SPI基本结构

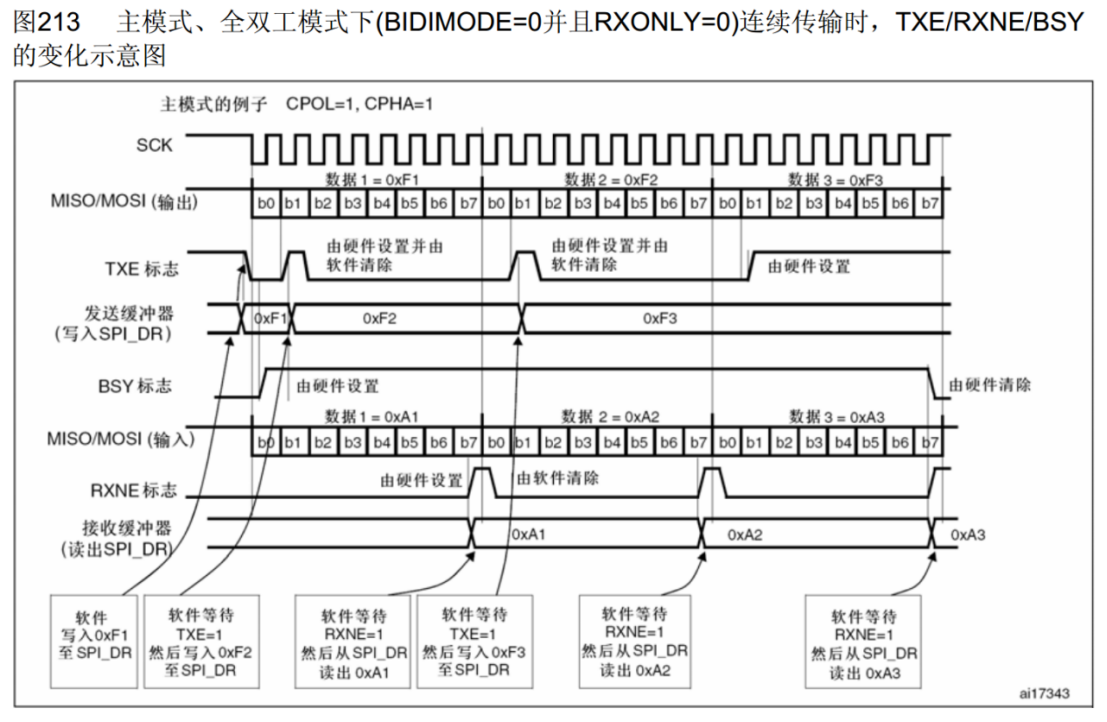

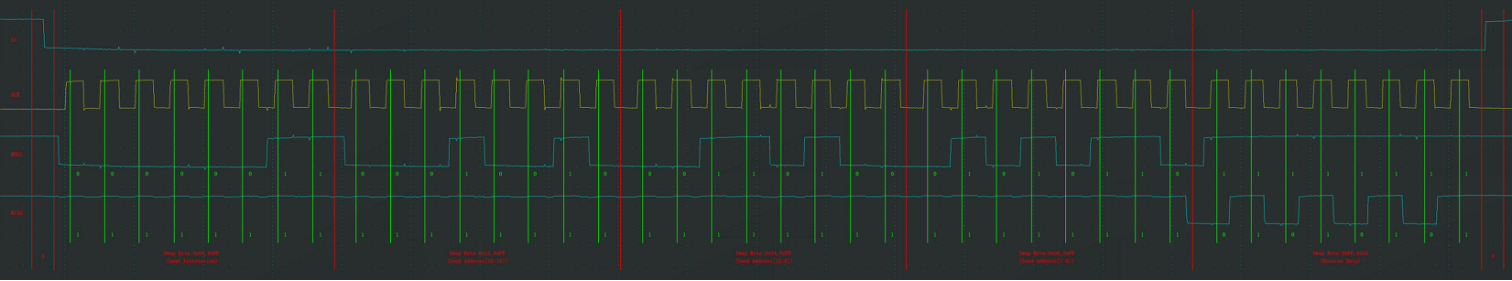

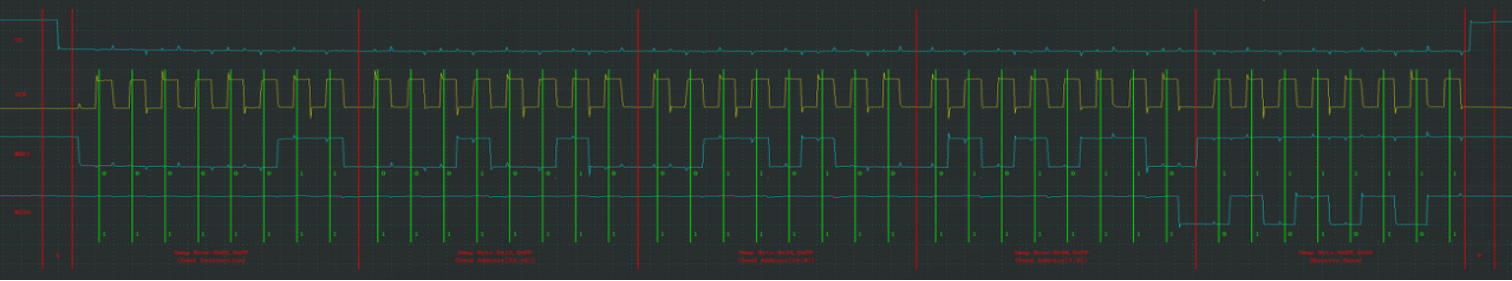

4.主模式全双工连续传输

如果没有极致的追求,一般不使用

这个图使用了模式3演示

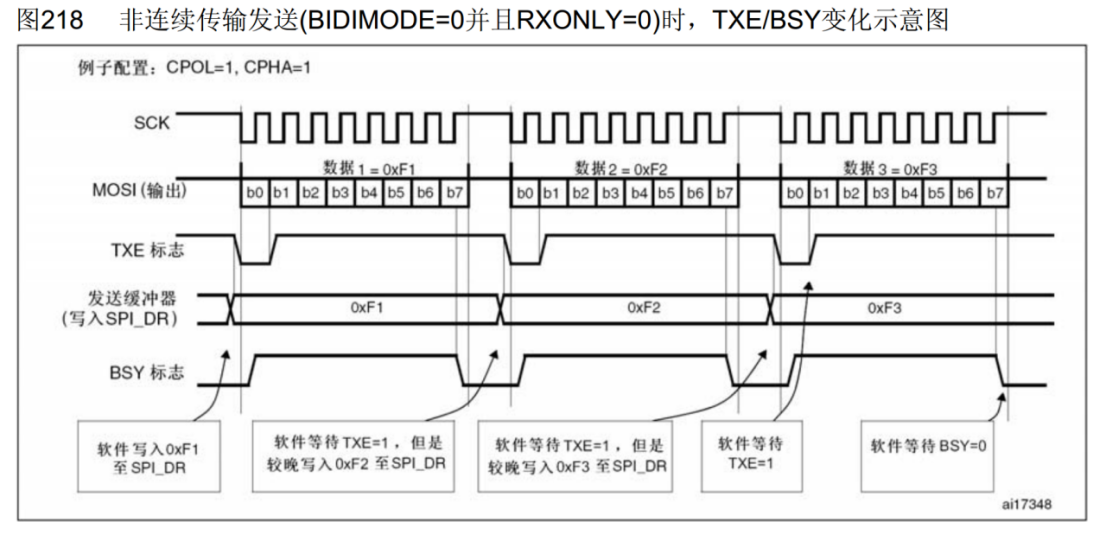

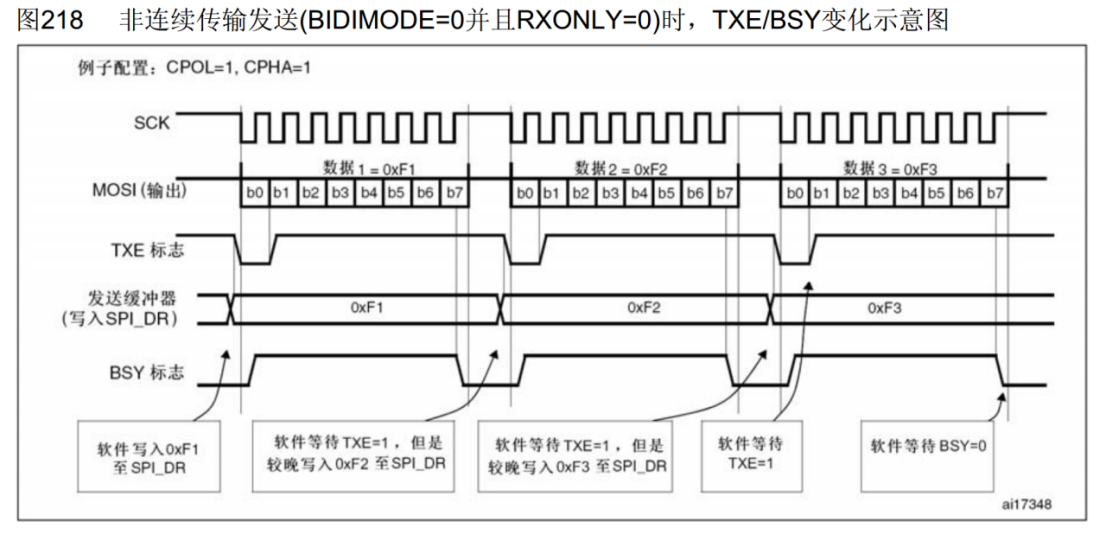

5.非连续传输

这个图使用了模式3演示

流程:1.等待TXE为1;2.写入发送的数据至TDR;3.等待RXNE为1;4.读取RDR的数据。之后交换字节,都是重复这4步,将这四步封装为一个函数,调用一次交换一个字节

6.软件/硬件波形对比

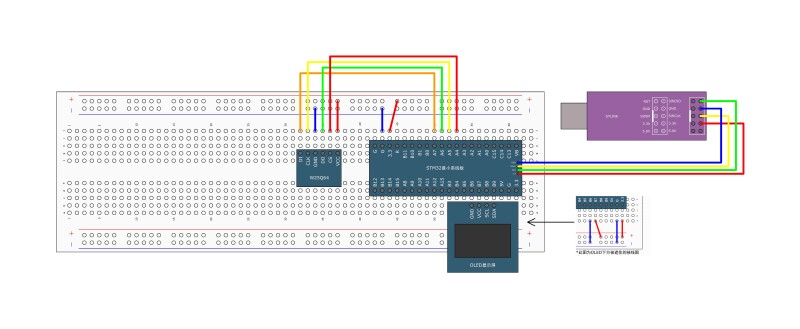

7.硬件SPI读写W25Q64

第一步:按图接线到面包板上

第二步:复制软件SPI读写W25Q64代码,将底层代码MySPI修改为硬件触发(非连续传输)即可,其他模块无需更改

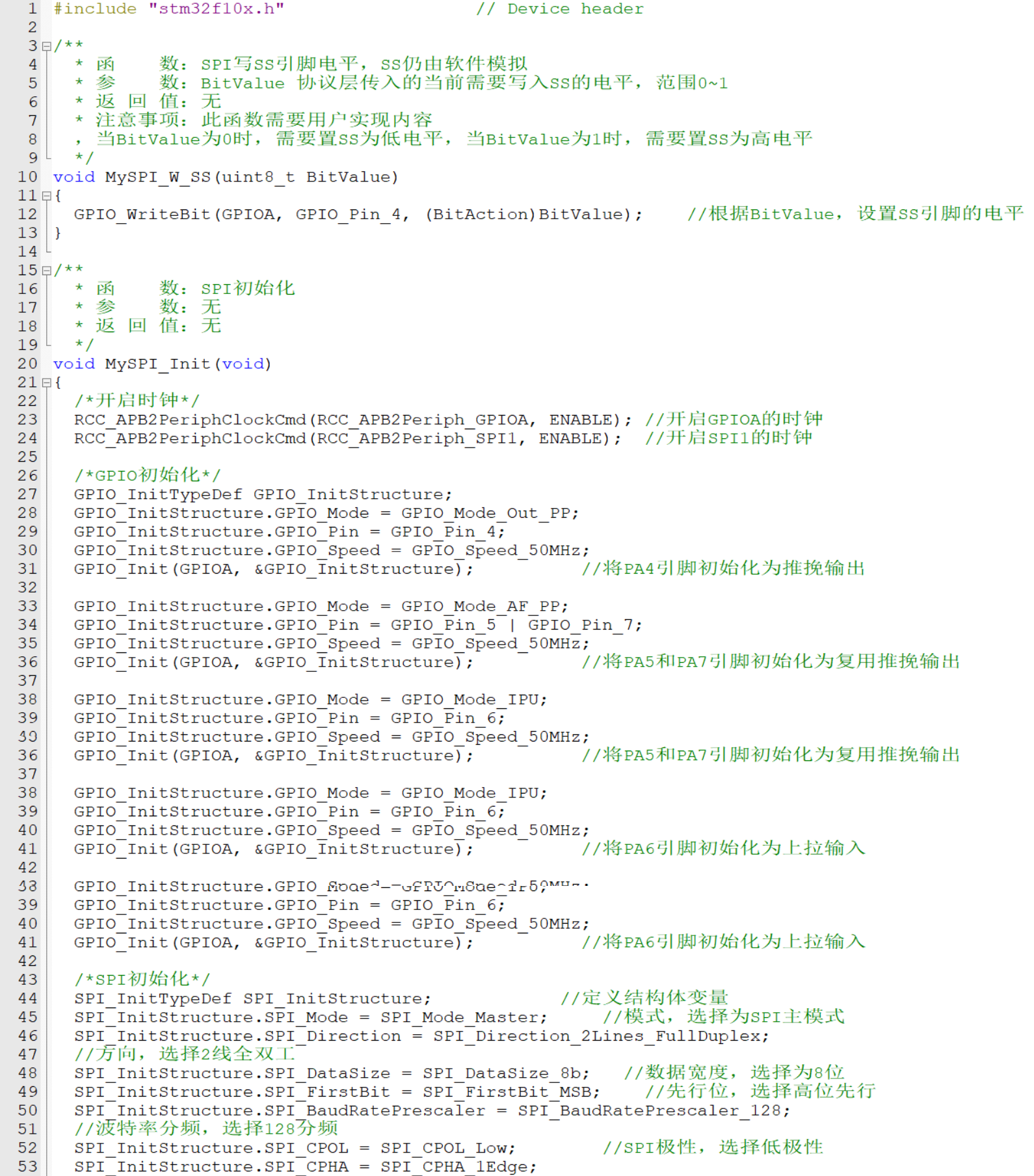

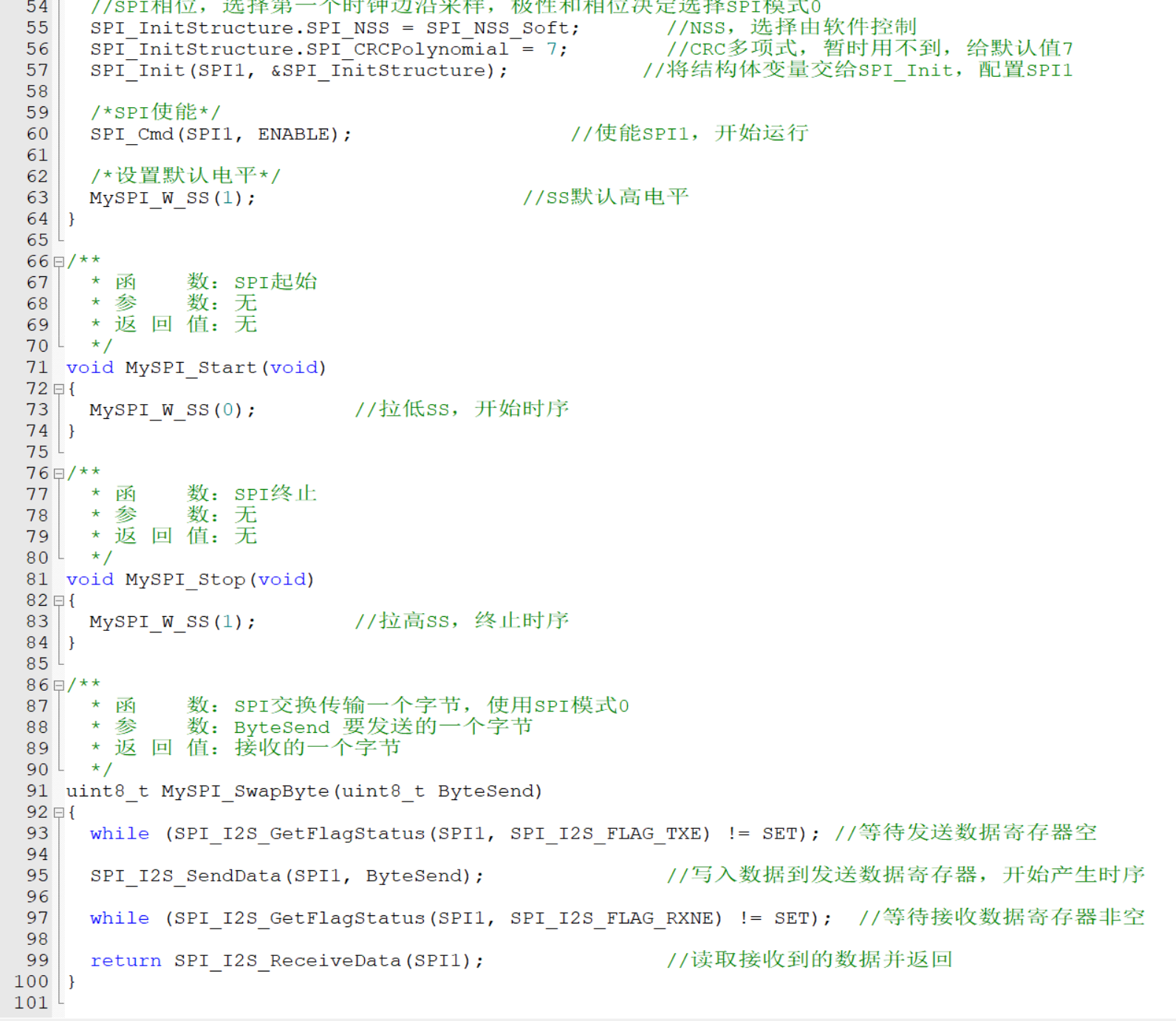

第三步:SPI模块修改

初始化步骤:1.开启时钟,开启SPI和GPIO的时钟;2.初始化GPIO口,其中SCK、MOSI是由硬件外设控制的输出信号,所以配置为复用推挽输出,MISO是硬件外设的输入信号,配置为上拉输入,SS是软件控制的输出信号,配置为通用推完输出;3.配置SPI外设,使用一个结构体选参数;4.开关控制

其他不用修改,这里的标志位不用手动清除,自动清除了,但是在STM32的大部分标志位是需要手动清除的

硬件SPI读写W25Q64完整代码

8.SPI相关库函数

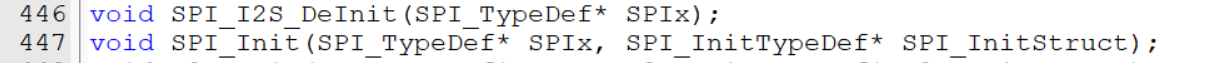

恢复缺省配置、初始化

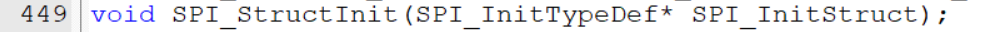

结构体变量初始化

外设使能

中断使能

DMA使能

写DR数据寄存器

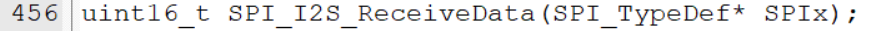

读DR数据寄存器

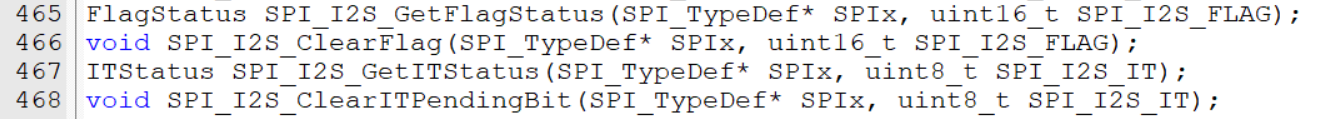

获取标志位、清除标志位、获取中断状态、清除中断挂起位

剩下的都是I2S和一些很少使用的库函数