缓存行是 CPU 缓存(L1/L2/L3)进行存储和数据传输的最小单位,主流架构下默认大小为 64 字节,它的存在是为了弥合 CPU 与内存之间巨大的速度差距。

一、核心定义:什么是缓存行?

- 缓存行(Cache Line)是 CPU 缓存的基本 "块",CPU 不会单独读取 1 个字节的数据,而是一次性读取 1 个缓存行(通常 64 字节)的数据到缓存中。

- 例如,当你访问一个

int变量(4 字节)时,CPU 会把该变量所在的 64 字节连续内存数据都加载到缓存,后续若访问附近数据,直接从缓存读取即可,无需再访问内存。

二、为什么需要缓存行?核心是 "速度差" 与 "局部性"

CPU 的运算速度远快于内存的读取速度(差距可达 100 倍以上),如果每次运算都直接从内存取数据,CPU 会大量空闲等待。缓存行通过两个核心逻辑解决这个问题:

-

利用 "空间局部性" 原理程序运行时,访问的数据往往具有 "聚集性"------ 比如访问数组时,会连续访问下标 0、1、2... 的数据;访问结构体时,会依次访问其成员变量。缓存行一次性加载 64 字节连续数据,正好覆盖这些 "即将被访问的数据",后续访问直接命中缓存,大幅减少内存访问次数。

-

**减少 "内存 IO 次数"**内存的 IO 操作是 "按块传输" 的,单次传输 64 字节和传输 1 字节的延迟几乎相同。缓存行按 64 字节批量读取,能最大化单次内存 IO 的 "性价比",提升数据传输效率。

三、缓存行的 3 个关键特性

1. 固定大小:主流 64 字节,少数架构有差异

- 绝大多数 CPU 架构(x86、ARM、AMD)的缓存行大小都是 64 字节,可通过代码(如

getconf LEVEL1_DCACHE_LINESIZE)或工具查看。 - 极少数特殊场景(如嵌入式设备)可能为 32 字节或 128 字节,但 64 字节是通用标准。

2. 缓存行对齐:避免 "跨缓存行" 问题

如果一个数据(如结构体、长变量)的存储位置跨越了两个缓存行,CPU 需要读取两个缓存行才能获取完整数据,这会导致性能下降,这种情况称为 "跨缓存行访问"。

- 示例:一个 8 字节的

long变量,若起始地址在内存的 "60 字节" 处,它会占据 60-67 字节 ------ 前 4 字节在第 1 个缓存行(0-63 字节),后 4 字节在第 2 个缓存行(64-127 字节),CPU 需读两次缓存。 - 解决方案:通过编译器指令(如 GCC 的

__attribute__((aligned(64))))让数据 "对齐" 到缓存行起始位置,确保数据只在一个缓存行内。

3. 伪共享(False Sharing):性能隐形杀手

这是缓存行最容易引发问题的特性,也是多线程编程中的常见优化点。

- 定义 :两个线程修改不同的数据 ,但这两个数据恰好位于同一个缓存行中。由于 CPU 缓存的 "写失效" 机制(一个 CPU 核心修改缓存行后,其他核心的相同缓存行会被标记为失效),会导致两个线程频繁触发 "缓存行失效 - 重新读取",大幅浪费性能。

- 示例 :两个线程分别修改数组

arr[0]和arr[1](每个int4 字节),它们会被加载到同一个 64 字节缓存行。线程 1 修改arr[0]后,线程 2 的缓存行失效,需重新读内存;线程 2 修改arr[1]后,线程 1 的缓存行又失效,形成恶性循环。

四、实际影响与优化方向

理解缓存行后,可通过以下 3 点优化程序性能:

-

强制缓存行对齐 对高频访问的关键数据(如循环中的变量、多线程共享变量),通过编译器指令或语言特性(如 C++ 的

alignas(64)、Java 的@Contended)确保其不跨缓存行。 -

避免伪共享在多线程共享数据中,若不同线程修改不同变量,通过 "填充字节" 将它们分隔到不同缓存行。示例(C 语言)

// 未优化:a和b可能在同一缓存行,引发伪共享 struct Data { int a; int b; }; // 优化:用56字节填充,确保a和b各占一个64字节缓存行 struct Data { int a; char pad[56]; // 64 - 4 = 56字节填充 int b; }; -

优化数据布局,利用空间局部性尽量将频繁访问的数据放在连续内存中(如用数组替代链表),让缓存行能一次性加载更多有用数据。例如,遍历数组的效率远高于遍历链表,核心原因就是数组元素连续,缓存命中率高。

尽量将频繁访问的数据放在连续内存中(如用数组替代链表),让缓存行能一次性加载更多有用数据。例如,遍历数组的效率远高于遍历链表,核心原因就是数组元素连续,缓存命中率高。

缓存行优化实战

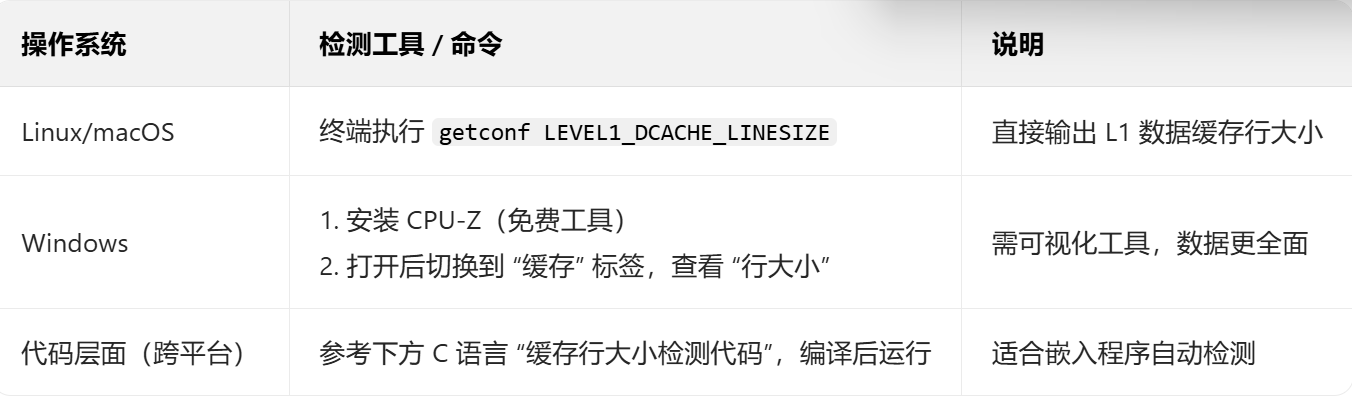

一、先做基础:检测当前环境的缓存行大小

优化前需先确认目标环境的缓存行大小,避免按 "默认 64 字节" 优化出现偏差。以下是不同系统的检测工具 / 命令:

跨平台缓存行大小检测代码(C 语言)

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

size_t get_cache_line_size() {

const size_t max_size = 1024 * 1024;

char* arr = (char*)malloc(max_size);

if (!arr) return 0;

// 保存上一次的耗时

unsigned long long prev_cost = 0;

size_t cache_line_size = 64; // 默认值,现代CPU通常为64字节

for (size_t step = 1; step <= max_size; step *= 2) {

unsigned long long start = __builtin_ia32_rdtsc();

// 增加迭代次数以获得更稳定的测量结果

for (size_t i = 0; i < max_size; i += step) {

arr[i] = 0;

}

unsigned long long end = __builtin_ia32_rdtsc();

unsigned long long cost = end - start;

// 与上一次的耗时比较

if (step > 1 && prev_cost > 0 && cost > 2 * prev_cost) {

cache_line_size = step / 2;

break;

}

prev_cost = cost;

}

free(arr);

return cache_line_size;

}

int main() {

size_t line_size = get_cache_line_size();

printf("当前环境缓存行大小:%zu 字节\n", line_size);

return 0;

}二、各语言缓存行优化代码示例

1. C/C++ 优化示例(最底层,效果最直接)

(1)缓存行对齐:确保数据不跨缓存行

#include <stdio.h>

// 方式1:GCC/Clang专属语法 __attribute__((aligned(64)))

struct AlignedData1 {

int key; // 4字节

double value; // 8字节

} __attribute__((aligned(64))); // 强制结构体起始地址对齐到64字节边界

// 方式2:C++11及以上标准的 alignas 关键字(跨编译器兼容)

struct alignas(64) AlignedData2 {

char name[32]; // 32字节

int count; // 4字节

// 无需手动填充:alignas(64) 确保整个结构体占64字节(不足会自动补全)

};

int main() {

// 验证对齐效果:地址能被64整除即对齐成功

AlignedData1 data1;

AlignedData2 data2;

printf("AlignedData1 地址:%p(%d)\n", &data1, (size_t)&data1 % 64 == 0); // 1表示对齐成功

printf("AlignedData2 地址:%p(%d)\n", &data2, (size_t)&data2 % 64 == 0);

return 0;

}(2)避免伪共享:手动填充字节分隔数据

#include <stdio.h>

#include <pthread.h>

// 第一步:先定义当前环境的缓存行大小(可通过前面的检测工具获取)

#define CACHE_LINE_SIZE 64

// 未优化:thread_data1和thread_data2的count可能在同一缓存行,引发伪共享

struct UnoptimizedData {

int count; // 线程修改的目标变量

};

// 优化:用填充字节将两个count分隔到不同缓存行

struct OptimizedData {

int count; // 4字节

char pad[CACHE_LINE_SIZE - 4]; // 填充56字节,确保count独占一个缓存行

};

// 线程函数:循环修改count,模拟高频写操作

void* increment_count(void* arg) {

struct OptimizedData* data = (struct OptimizedData*)arg;

for (int i = 0; i < 100000000; i++) {

data->count++;

}

return NULL;

}

int main() {

// 初始化两个优化后的数据结构

struct OptimizedData data1, data2;

data1.count = 0;

data2.count = 0;

pthread_t tid1, tid2;

// 两个线程分别修改不同的count(已分隔到不同缓存行)

pthread_create(&tid1, NULL, increment_count, &data1);

pthread_create(&tid2, NULL, increment_count, &data2);

pthread_join(tid1, NULL);

pthread_join(tid2, NULL);

printf("data1.count = %d, data2.count = %d\n", data1.count, data2.count);

return 0;

}2. Java 优化示例(需注意 JVM 参数支持)

(1)避免伪共享:使用 JDK 内置注解 @Contended

JDK 8 及以上支持@Contended注解,自动实现缓存行隔离(需开启 JVM 参数-XX:-RestrictContended)。

import java.util.concurrent.CountDownLatch;

// 优化类:用@Contended隔离不同线程的修改变量

class ContendedData {

// @Contended 注解会自动在变量前后添加填充字节(默认64字节)

@Contended

private long count1; // 线程1修改的变量

@Contended

private long count2; // 线程2修改的变量

public void incrementCount1() {

count1++;

}

public void incrementCount2() {

count2++;

}

public long getCount1() {

return count1;

}

public long getCount2() {

return count2;

}

}

public class CacheLineOptimization {

public static void main(String[] args) throws InterruptedException {

ContendedData data = new ContendedData();

CountDownLatch latch = new CountDownLatch(2);

// 线程1:高频修改count1

new Thread(() -> {

for (int i = 0; i < 100000000; i++) {

data.incrementCount1();

}

latch.countDown();

}).start();

// 线程2:高频修改count2

new Thread(() -> {

for (int i = 0; i < 100000000; i++) {

data.incrementCount2();

}

latch.countDown();

}).start();

latch.await();

System.out.println("count1 = " + data.getCount1() + ", count2 = " + data.getCount2());

}

}运行说明 :编译后需加 JVM 参数运行,命令示例:java -XX:-RestrictContended CacheLineOptimization。

(2)缓存行对齐:手动填充(兼容低版本 JDK)

若使用 JDK 7 及以下,可手动定义填充类实现隔离:

// 填充类:每个Pad占8字节(long类型),8个Pad共64字节

class Pad {

public long p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8;

}

// 优化数据类:count前后各加一个Pad,确保count独占64字节缓存行

class PaddedData extends Pad {

public long count = 0; // 目标变量

}

// 使用方式:多线程分别操作不同的PaddedData实例,避免伪共享三、优化关键注意事项

- 不要过度优化:仅对 "高频访问 / 修改" 的数据(如循环内变量、多线程共享变量)进行缓存行优化,低频数据优化收益可忽略。

- 适配目标架构:嵌入式设备可能是 32 字节缓存行,需先检测再优化,避免按 64 字节填充导致内存浪费。

- 语言特性限制 :Python、JavaScript 等高级语言,缓存行优化需依赖底层库(如 Python 的

numpy、C 扩展),纯脚本层优化效果有限。