一、 技术要点

无人机动力学模块本质上是飞行器物理模型在控制系统中的数学表达和软件实现。其核心目标是精确预测无人机在给定控制输入和外部环境下的运动状态。

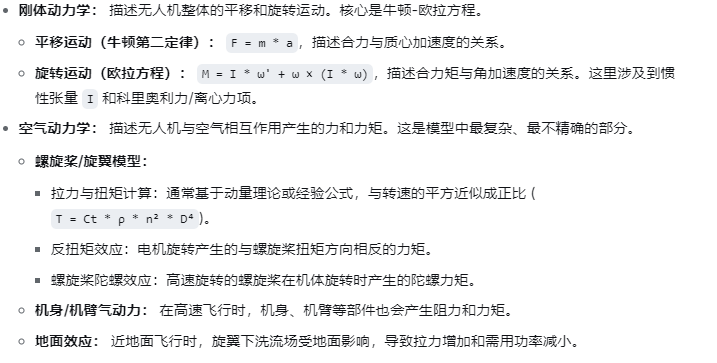

1. 核心建模:

2. 推进系统模型:

电机模型: 描述电调输入指令(如PWM信号)与电机输出转速/扭矩的关系。通常简化为一阶或二阶系统,考虑电机的响应延迟和转速极限。

电池模型: 考虑电压随电量的变化,因为电压下降会影响电机的最大输出功率。

- 传感器模型与状态估计:

动力学模块需要与传感器(IMU、磁力计、GPS、气压计等)数据融合,通过滤波算法(如卡尔曼滤波)来估计无人机的真实状态(位置、速度、姿态、角速度),这是实现闭环控制的基础。

- 控制分配:

将高层控制器计算出的虚拟控制量(如总拉力、滚转/俯仰/偏航力矩)分配到各个执行机构(电机/舵机)。例如,对于四旋翼,就是一个固定的4x4分配矩阵。

二、 主要负责板块

1. 飞控核心算法(最核心的承载地):

状态估计器: 紧密依赖动力学模型来预测下一时刻的状态,并与传感器测量值进行比对修正。

控制器:

姿态控制器(内环): 直接使用动力学模型进行前馈补偿或基于模型设计控制律(如非线性动态逆),以提高响应速度和抗干扰能力。

位置/速度控制器(外环): 其输出是姿态控制器的指令,其设计也间接受到动力学模型的影响。

2. 仿真环境:

模型在环仿真: 在开发阶段,一个高保真的动力学模型被用于模拟无人机的飞行,以验证控制算法、估计器性能,而无需实物。

硬件在环仿真: 将动力学模型运行在实时计算机上,与真实的飞控硬件连接测试。

3. 控制分配模块:

专门负责将控制指令转换为电机指令的软件模块,其核心就是基于动力学模型推导出的分配矩阵或分配算法。

三、 运行要点

1. 模型精度与复杂度的平衡:

模型越复杂(如包含高阶空气动力学效应),预测越精确,但计算量也越大。必须在满足实时性要求的前提下,追求最高的模型精度。

2. 参数辨识:

动力学模型中有大量参数(如质量、惯性矩、气动系数、电机常数等)需要精确测量或通过系统辨识获得。参数不准,模型就失去了意义。

3. 实时性:

飞控软件运行在数百赫兹甚至上千赫兹的频率下。动力学模型的计算(尤其是状态估计和控制器中的模型部分)必须在单个控制周期内完成。

4. 数值稳定性:

在解算欧拉角、四元数等数学表示时,需要特别注意奇异点和数值积分方法的选择,避免计算发散。

5. 模块化与可配置性:

一个好的动力学模块应该支持不同构型的无人机(四旋翼、六旋翼、固定翼、垂起固定翼等),能够通过配置文件方便地切换模型和参数。

四、 运行难点

1. 模型不确定性与非线性的处理:

强非线性: 无人机动力学,特别是大机动飞行时,是高度非线性的。线性控制器(如PID)在小扰动下工作良好,但在大范围机动时性能会下降。

未建模动力学: 如复杂的湍流、机身对螺旋桨的气动干扰、柔性结构的振动等,很难在模型中完全描述,但它们会严重影响飞行品质。

参数时变性: 电池电量消耗导致重量变化,挂载货物的摆动导致质心和惯性矩变化,这些都是模型难以实时跟踪的。

2. 外部扰动的鲁棒性:

风扰: 特别是阵风,是无人机飞行中最常见也是最难应对的扰动。动力学模型需要帮助控制器区分哪些是自身机动引起的状态变化,哪些是风扰引起的。

空气密度变化: 在高海拔地区,空气密度下降,螺旋桨效率会降低,模型参数需要相应调整。

3. 传感器噪声与延迟:

状态估计严重依赖传感器。IMU的高频噪声、GPS的低频更新和延迟、磁力计易受干扰等问题,都会给基于模型的估计器带来挑战。如何设计一个既能平滑噪声又能快速响应真实运动的滤波器是关键难点。

4. 计算资源限制:

在嵌入式飞控平台上,CPU和内存资源有限。实现一个复杂模型(如基于CFD的实时气动模型)目前是不现实的。如何用有限的资源实现最有效的模型,是永恒的挑战。

5. 系统集成与调试:

动力学模块与控制器、估计器紧密耦合。当飞行出现问题时(如振荡、响应迟钝),很难快速定位是模型不准、参数错误、控制器设计问题还是传感器故障,调试过程非常复杂。