论文题目:Super-Pixel Guided Low-Light Images Enhancement with Features Restoration(超像素引导低光图像增强与特征恢复)

期刊:Sensor

摘要:弱光图像的处理是图像处理领域的一个难题。成熟的弱光增强技术不仅有利于人类的视觉感知,而且为后续的目标检测、图像分类等高级任务奠定坚实的基础。为了平衡图像的视觉效果和后续任务的贡献,本文提出利用浅卷积神经网络(cnn)作为先验图像处理,恢复必要的图像特征信息;然后对图像进行超像素分割,得到颜色和亮度相近的图像区域,最后利用细心神经过程(attention Neural Processes, ANPs)网络在每个超像素上寻找其局部增强函数,进一步还原特征和细节。通过对合成的弱光图像和真实的弱光图像进行大量实验,我们的算法在峰值信噪比(PSNR)、结构相似度(SSIM)和自然图像质量评估器(NIQE)上的实验结果分别达到23.402、0.920和2.2490。通过对图像尺度不变特征变换(ScaleInvariant Feature Transform, SIFT)特征检测和后续目标检测的实验表明,我们的方法在视觉效果和图像特征方面都取得了很好的效果。

超像素引导的特征恢复的低照度图像增强

引言

你有没有在夜晚或暗光环境下拍照,结果照片一片漆黑,看不清任何细节?或者拍出的照片虽然能看清,但后续用于人脸识别或物体检测时效果很差?这就是低光图像增强技术要解决的问题。

今天给大家介绍一篇发表在Sensors 2022上的论文《Super-Pixel Guided Low-Light Images Enhancement with Features Restoration》,它提出了一种创新的方法,不仅能让暗光照片变得明亮好看,还能保留和恢复图像的关键特征信息,为后续的AI视觉任务(如目标检测)打下坚实基础。

注意:由于图像很大,在博客中因为被压缩处理过所以看起来比较模糊。

一、问题的由来:为什么低光图像增强这么难?

1.1 视觉vs特征:鱼和熊掌难兼得

想象一下,你在昏暗的房间里拍了一张照片。现有的图像增强算法可能会做两件事:

- 让照片看起来很亮、很漂亮(视觉效果好)

- 但是丢失了很多细节信息(特征丢失)

为什么特征重要?

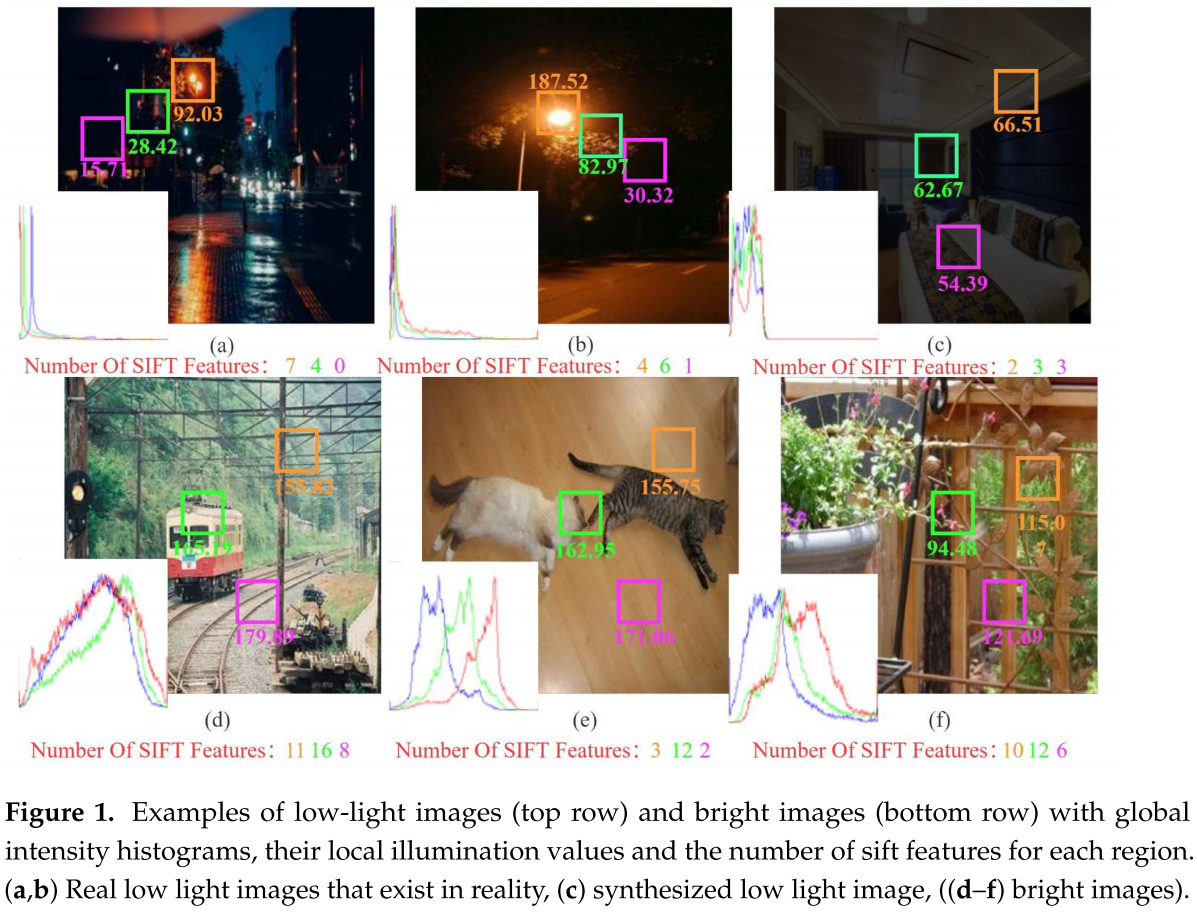

从论文的Figure 1可以看到,研究者用SIFT(Scale-Invariant Feature Transform,尺度不变特征变换)算法提取了低光图像和明亮图像的特征点:

- 低光真实图像:只有7、4、0个特征点

- 明亮图像:有1116、8个特征点

特征点代表了图像的关键信息(如角点、边缘、纹理等),这些信息对于:

- 图像匹配

- 目标检测

- 场景分析

都至关重要。如果增强后的图像特征丢失,后续的AI任务就会大打折扣。

1.2 全局增强的局限性

再看Figure 1的另一个发现:

- 在低光图像中,靠近光源的区域更清晰,特征更多

- 远离光源的区域则很暗,特征很少

如果对整张图像使用相同的增强策略(全局增强),会出现什么问题?

- 过度曝光:本来就亮的区域变得更亮,细节丢失

- 仍然偏暗:暗的区域增强不够,看不清

- 忽略局部信息:不同区域需要不同的增强策略

这就是为什么我们需要局部增强方法。

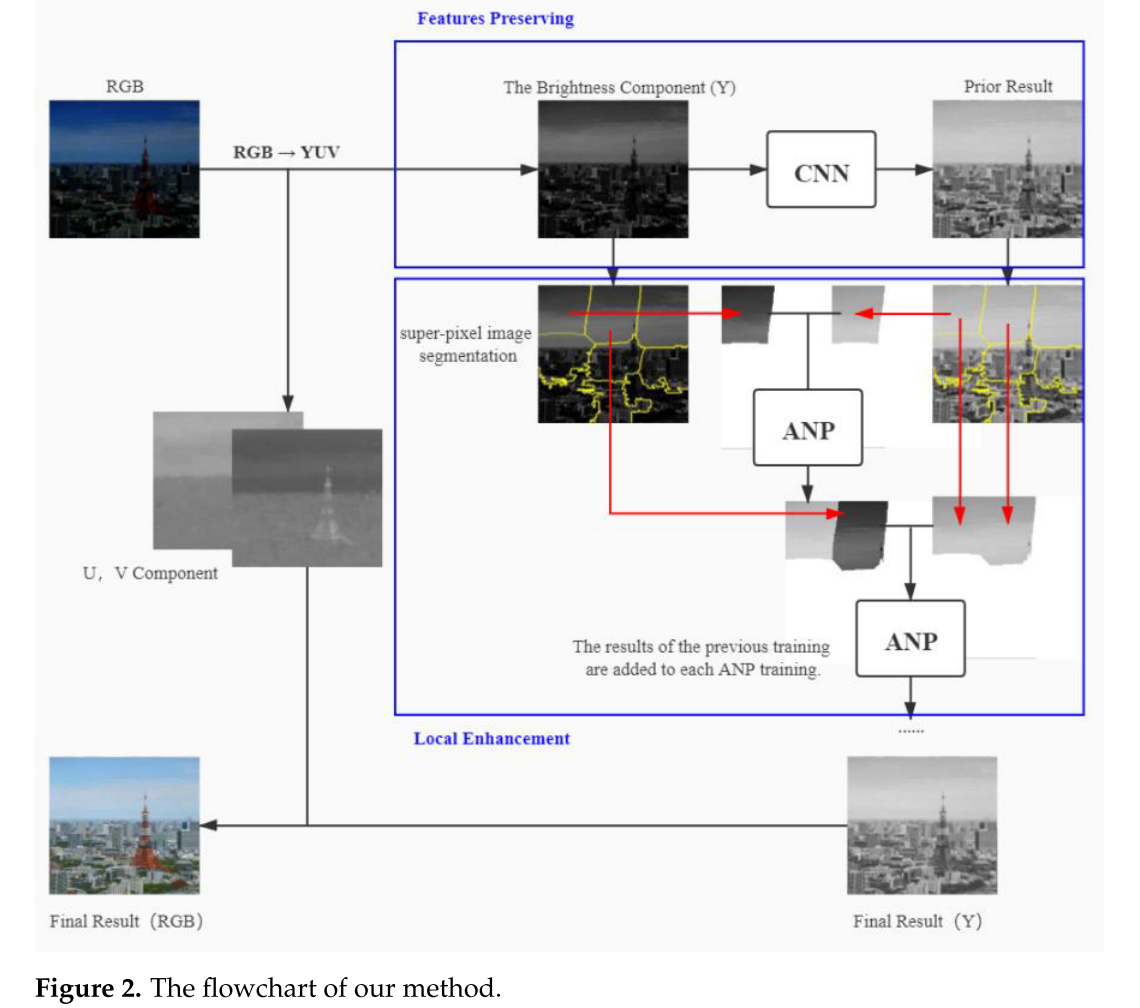

二、论文的核心创新:两阶段框架

这篇论文提出了一个巧妙的两阶段框架:

第一阶段:全局初步增强(CNN)

↓

第二阶段:局部精细增强(超像素分割 + ANP)让我们逐一解析。

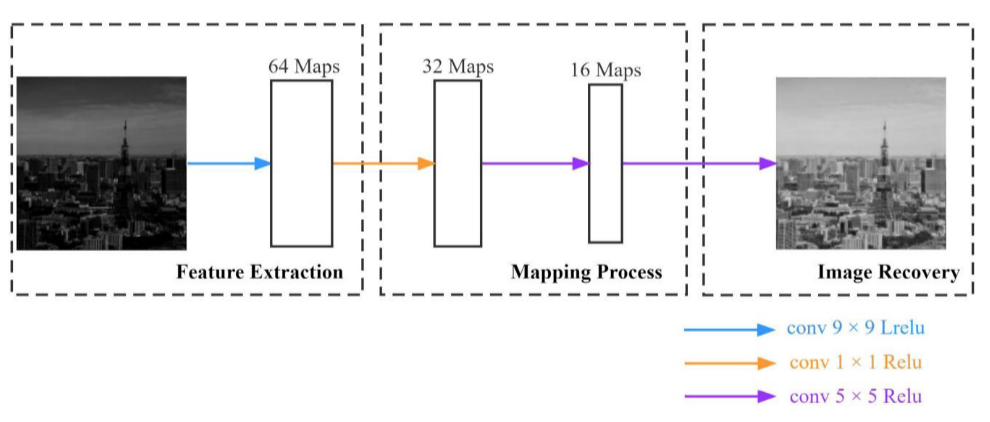

2.1 第一阶段:CNN特征恢复

核心思想:明亮的图像包含丰富的特征信息,如果我们能训练一个网络从低光图像恢复到明亮图像,就能间接恢复特征。

怎么训练?

-

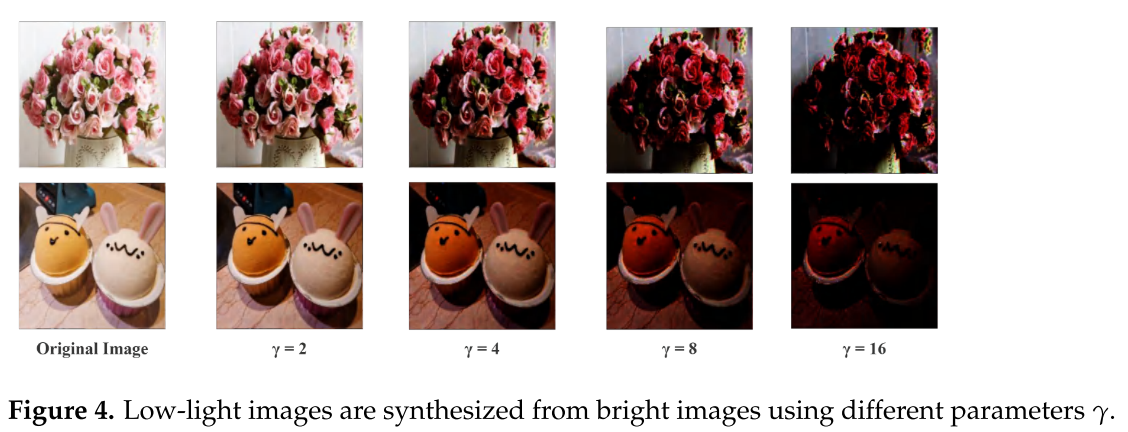

合成训练数据:

- 从Pascal VOC数据集选择300张正常明亮图像

- 使用gamma校正公式人工"变暗":

V_out = V_in^γ - γ取值[2, 4, 8, 16],生成不同暗度的图像

- 最终得到1600张训练图像

-

网络结构:

- 4层卷积神经网络

- 卷积核大小:9×9, 1×1, 5×5, 5×5

- 激活函数:ReLu + Leaky ReLu(缓解梯度消失,保留细节)

- 损失函数:MSE(均方误差),建立像素级对应关系

-

在YUV色彩空间工作:

- 只处理Y通道(亮度)

- 保持U、V通道(色度、饱和度)不变

- 避免色彩失真

效果如何?

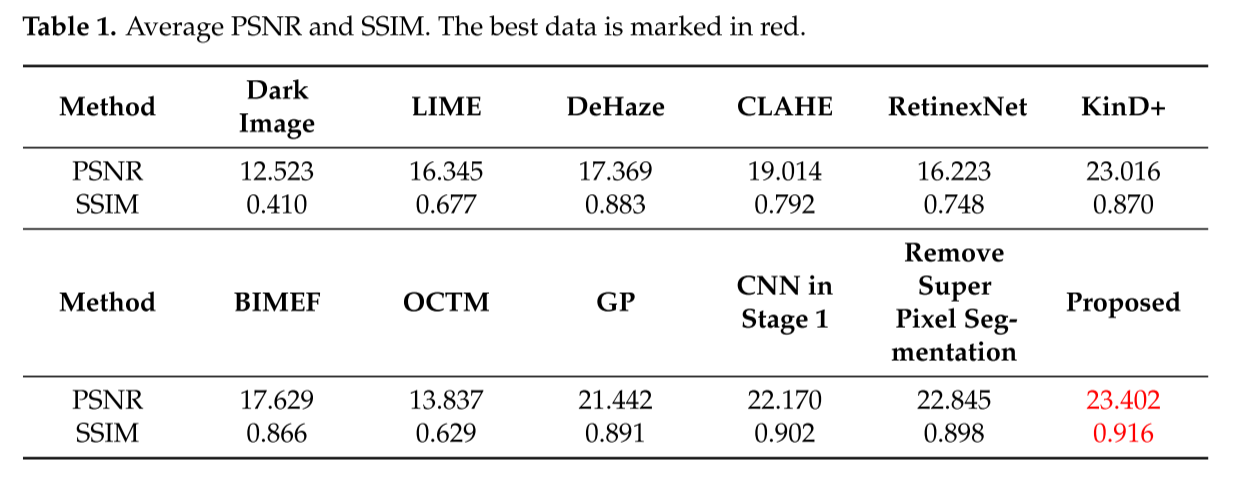

从Table 1可以看到:

- CNN Stage1的PSNR = 22.170,SSIM = 0.902

- 已经超过了大多数传统方法

- 但还有提升空间

2.2 第二阶段:超像素引导的局部增强

这是论文的核心创新!

2.2.1 为什么用超像素分割?

超像素(Superpixel)是什么?

- 把相邻位置、相似颜色、亮度、纹理的像素组合成一个"超像素"

- 每个超像素是一个具有视觉意义的区域

好处:

- 大大降低处理复杂度(用少量超像素代替大量像素)

- 每次处理专注于特定区域,实现局部增强

- 保留图像的自然边界

技术细节:

- 使用SLIC(Simple Linear Iterative Clustering)算法

- 在CNN初步增强的图像上进行分割

- 将分割结果复制到对应的低光图像上

为什么要在CNN增强后的图像上分割?

这是一个巧妙的设计!

- 真实低光图像很暗,特征不清晰,直接分割效果不好

- CNN初步增强后,暗区特征得到恢复,分割更准确

- 这体现了两阶段的协同作用

2.2.2 ANP:注意力神经过程

什么是ANP?

ANP(Attentive Neural Processes)是DeepMind提出的一个模型,结合了:

- 神经网络的训练效率

- 高斯过程的推理灵活性

- 注意力机制的关系建模能力

为什么选ANP而不是GP?

论文受到Liang [7]使用高斯过程(GP)的启发,但:

- GP基于均匀分块,效果不理想

- ANP引入注意力机制,能更有效观察图像区域间的关系

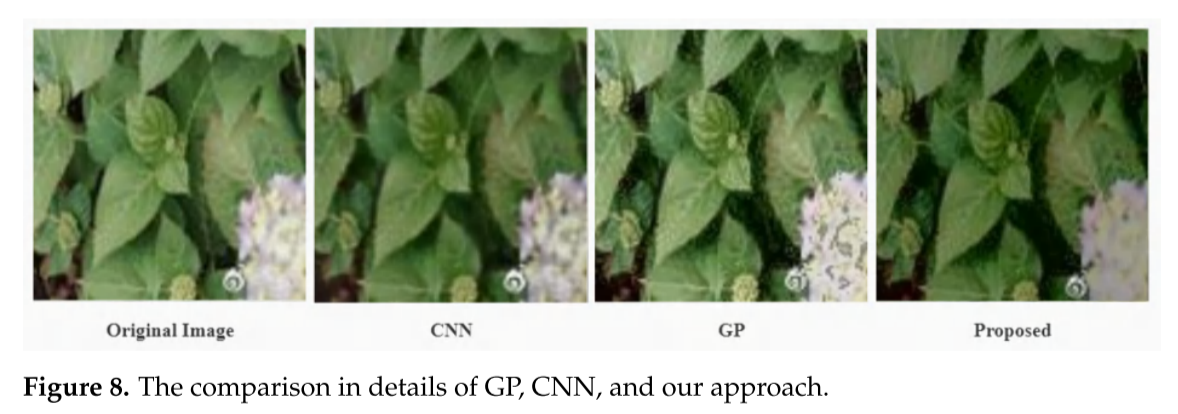

- 从Figure 8可以看到,ANP的结果比GP更自然,噪声更少

ANP的工作原理:

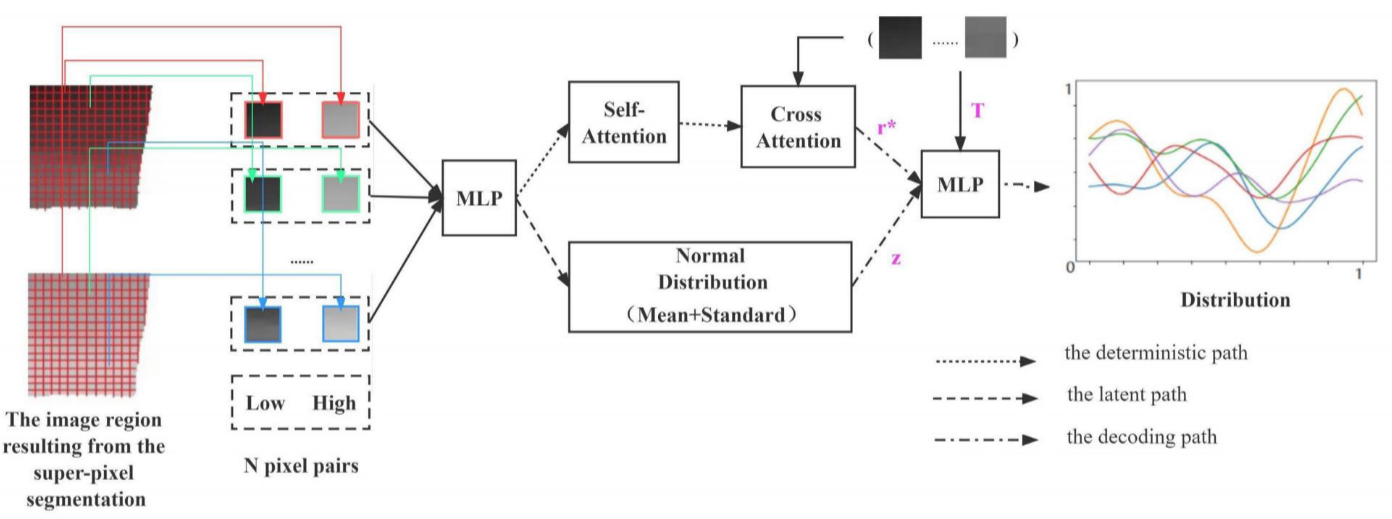

ANP有三条路径(见Figure 5):

-

确定性路径(Deterministic Path):

- 输入:从初步增强图像和低光图像的相同位置随机选N个像素对

- 处理:通过MLP(多层感知机)和多头注意力机制

- 输出:数据表达r*

多头注意力的作用:

- 类似于Transformer中的注意力机制

- 让模型关注输入的子集或特定特征

- 更有效地选择图像信息进行增强

-

潜在路径(Latent Path):

- 计算数据表示的均值和标准差

- 获得正态分布表达Z

- 捕捉目标预测的边际分布相关性

-

解码路径(Decoding Path):

- 结合r*, T(目标像素序列), Z

- 预测最大后验概率

- 通过最大化ELBO(证据下界)学习参数

数学公式(简化版):

多头注意力:

MultiHead(Q, K, V) = concat(head₁, ..., headₕ)W

head_h = DotProduct(QWₕQ, KWₕK, VWₕV)其中:

- Q:给定低光强度的数值矩阵

- K:训练时提取的数据矩阵

- V:通过MLP获得的训练数据的数据表示

- H = 8:子空间数量

ELBO最大化:

log p(yT|xT, xc, yc) ≥ E_q(z|sT)[log p(yT|xT,rc, z)] - DKL(q(z|sT)||q(z|sc))2.2.3 渐进式增强策略

这是另一个巧妙的设计!

步骤:

- ANP增强第一个超像素区域

- 将结果与第二个超像素区域结合

- 一起送入ANP进行增强

- 重复直到所有区域处理完毕

好处:

- 每次ANP训练都包含前一次的结果

- 消除区域拼接时的不自然接缝

- 更强的局部特征,更自然的融合

三、实验结果

3.1 定量评估

合成低光图像

| 指标 | 本文方法 | 第二名 | 提升 |

|---|---|---|---|

| PSNR | 23.402 | 23.016 (KinD+) | +0.386 |

| SSIM | 0.916 | 0.902 (CNN Stage1) | +0.014 |

解读:

- PSNR越高越好,表示信噪比高

- SSIM范围[0,1],越接近1表示结构相似性越高

- 本文方法在两个指标上都是最佳

消融实验:

- 移除超像素分割:PSNR = 22.845, SSIM = 0.898

- 完整方法:PSNR = 23.402, SSIM = 0.916

- 证明超像素分割很重要!

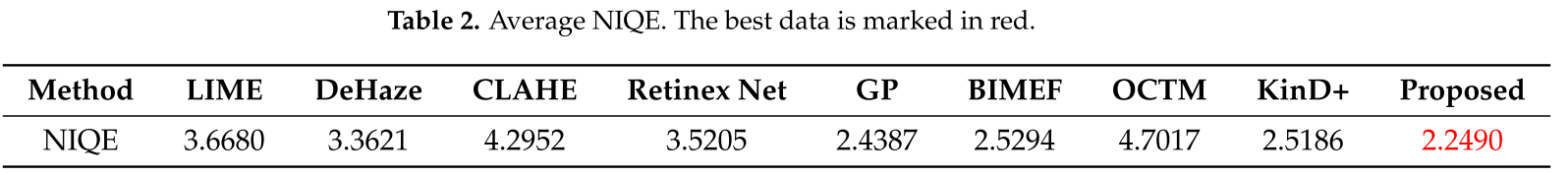

真实低光图像

| 方法 | NIQE ↓ |

|---|---|

| 本文方法 | 2.2490 |

| GP | 2.4387 |

| KinD+ | 2.5186 |

| BIMEF | 2.5294 |

解读:

- NIQE(自然图像质量评估器)越小越好

- 不需要参考图像,评估更客观

- 本文方法获得最低值,表示图像质量最好

3.2 特征恢复:核心优势

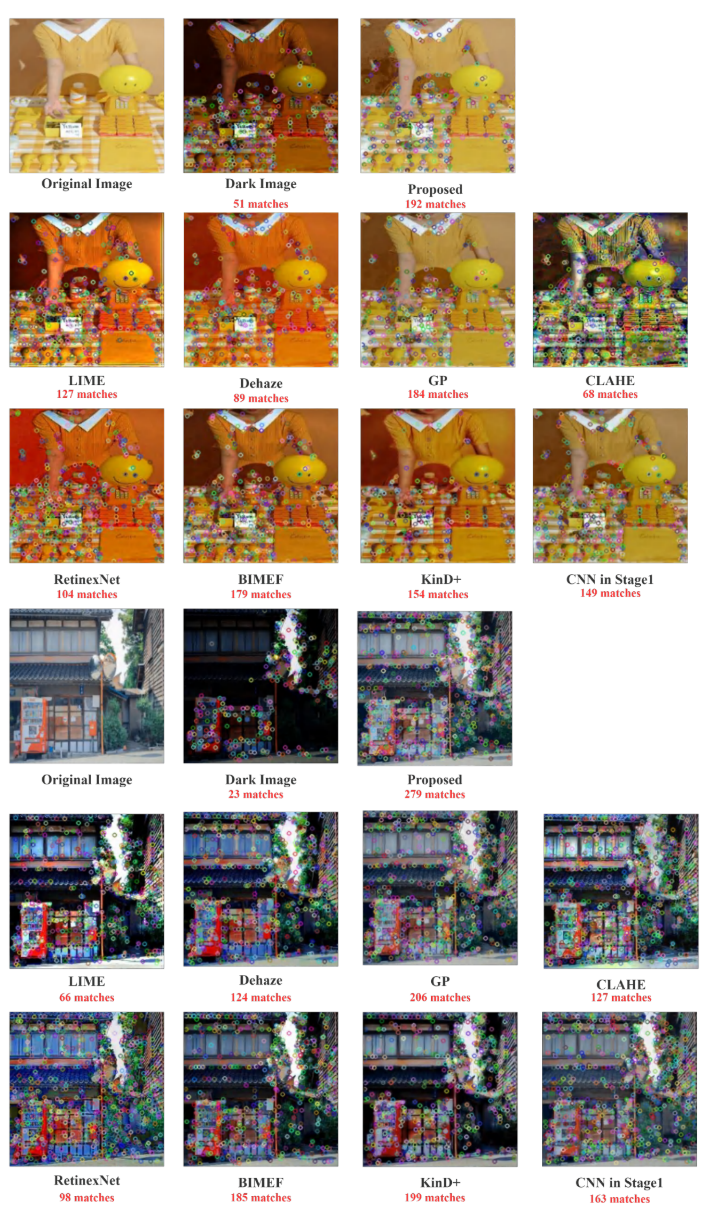

SIFT特征匹配结果(Figure 9):

示例1(玩具场景):

- 原始图像:51个匹配特征

- LIME:127个

- GP:184个

- CNN Stage1:149个

- 本文方法:192个 ✓

示例2(店铺场景):

- 原始图像:23个匹配特征

- LIME:66个

- GP:206个

- CNN Stage1:163个

- 本文方法:279个 ✓

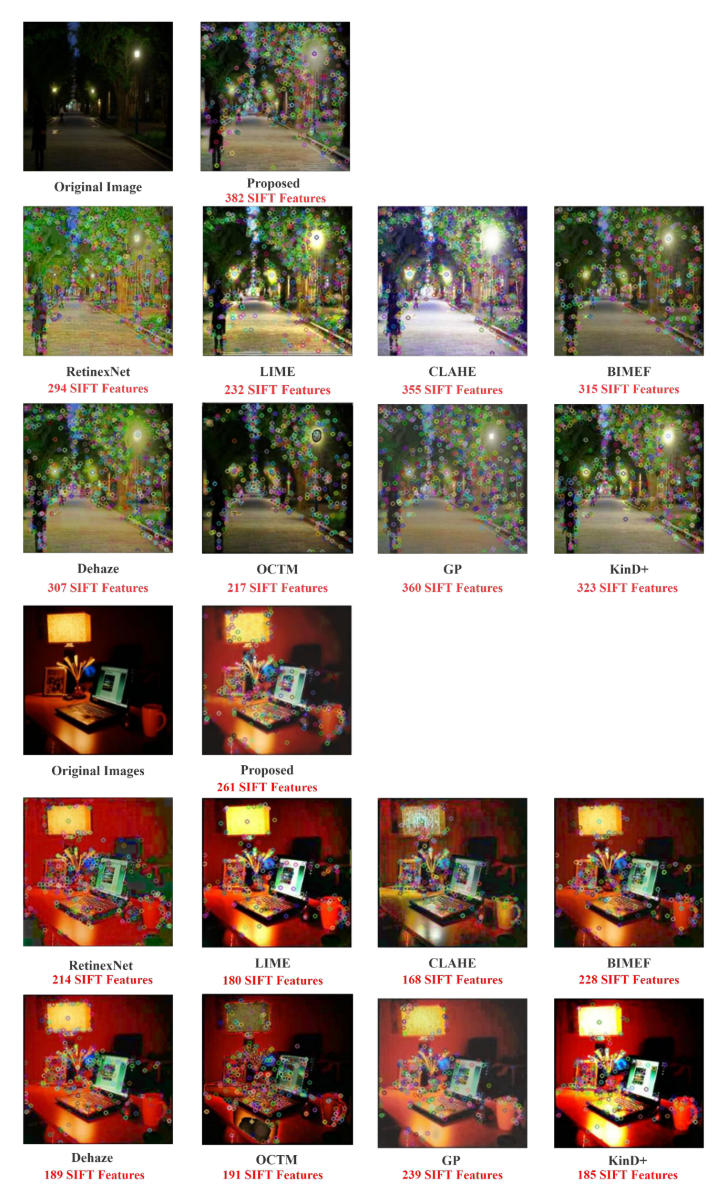

特征数量统计(Figure 12):

场景1(街道夜景):

- 原始:少量特征

- RetinexNet:294个

- LIME:232个

- GP:360个

- 本文方法:382个 ✓

场景2(桌面场景):

- 原始:少量特征

- RetinexNet:214个

- LIME:180个

- GP:239个

- 本文方法:261个 ✓

结论:本文方法恢复了最多的特征点,证明了特征恢复能力最强!

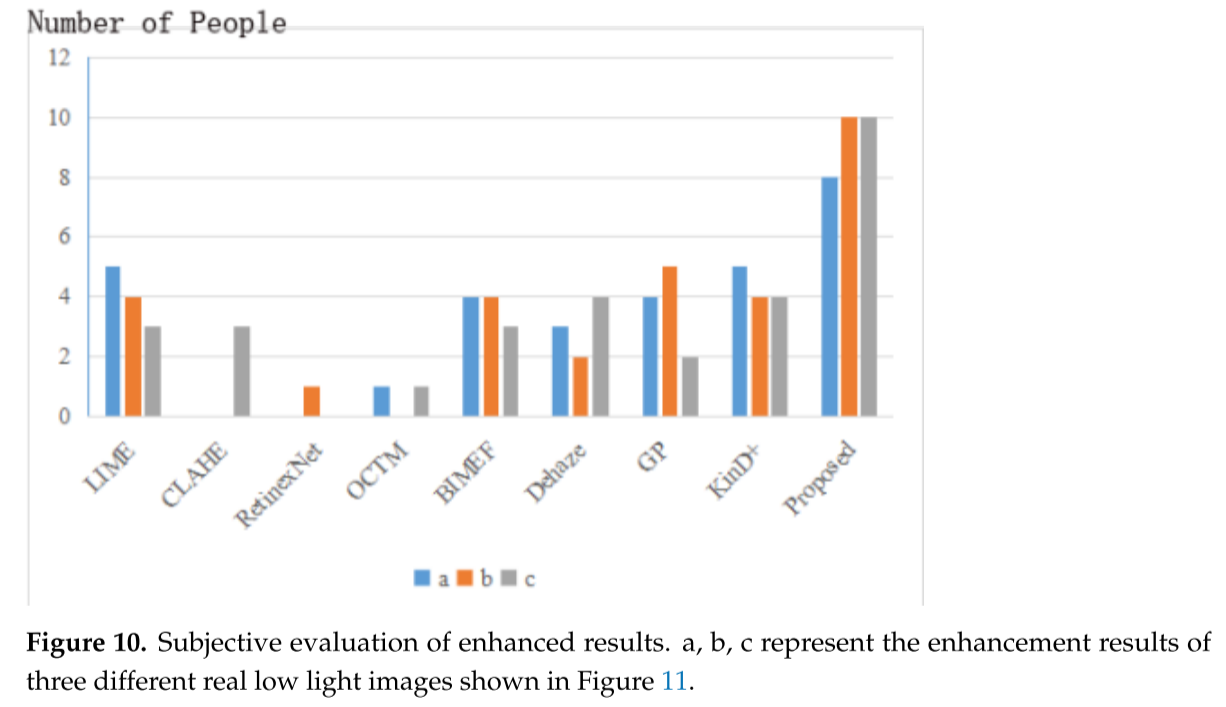

3.3 主观评价:最受欢迎

实验设计(Figure 10):

- 30个评价者

- 随机选择ExDark数据集的图像

- 选择最佳增强结果

结果统计(3张图像):

- 图像a:本文方法10票(第一)

- 图像b:本文方法8票(第一)

- 图像c:本文方法10票(第一)

用户反馈:

- LIME:过度曝光

- BIMEF和DeHaze:增强不够,仍偏暗

- KinD+:对比度过高,细节模糊

- 其他方法:颜色失真

- 本文方法:最自然,最符合视觉感知 ✓

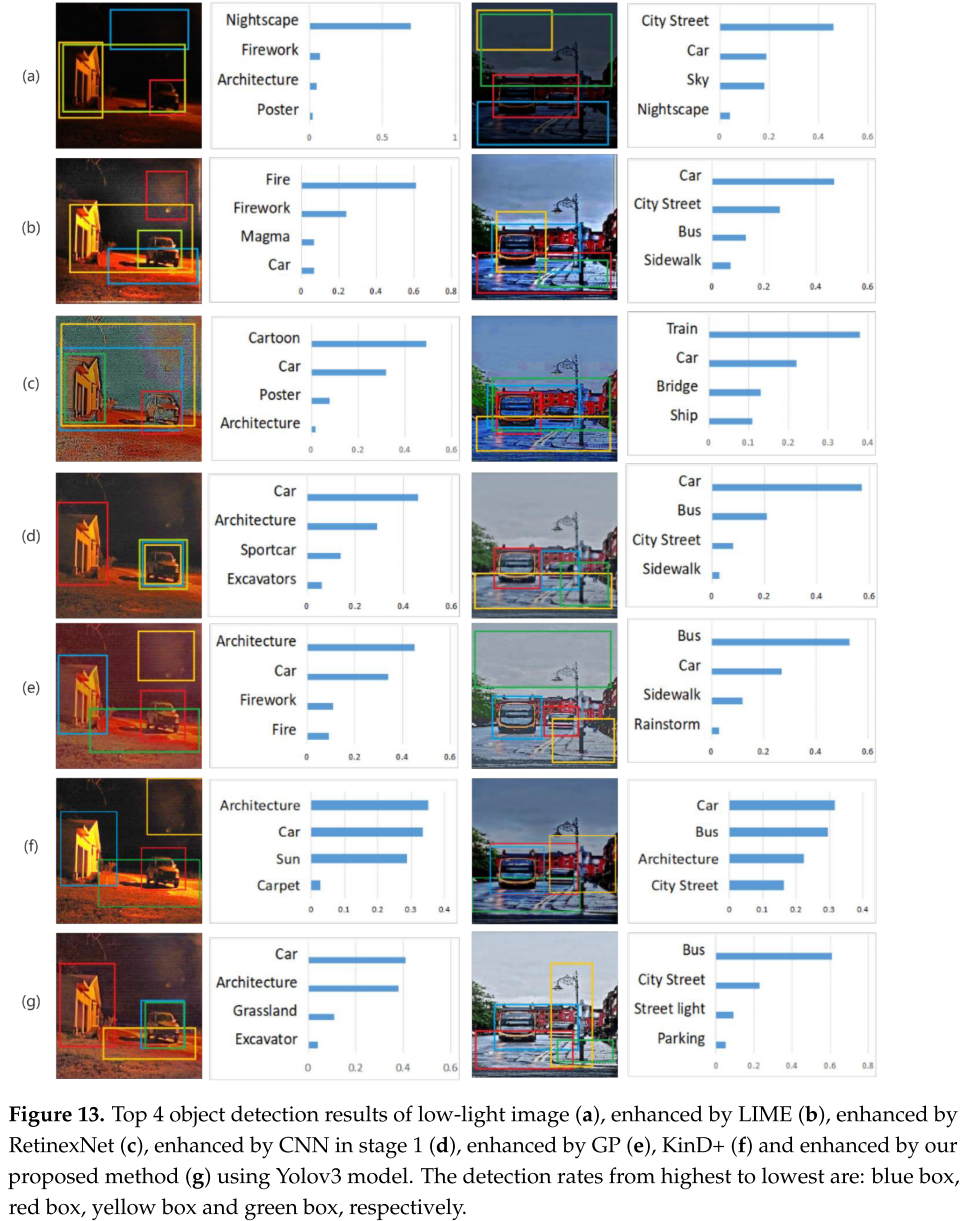

3.4 目标检测:实际应用

使用YOLOv3进行测试(Figure 13):

示例1(夜间城市街道):

- 低光原图:检测到 Nightscape, Firework, Architecture, Poster

- LIME:检测到 Fire, Firework, Magma, Car(误判)

- RetinexNet:检测到 Cartoon, Car, Poster, Architecture(误判)

- GP:检测到 Architecture, Car, Firework, Fire(误判)

- 本文方法:检测到 Car, Architecture, Grassland, Excavator ✓

示例2(日间城市街道):

- 低光原图:检测到 City Street, Car, Sky, Nightscape

- LIME:检测到 Car, City Street, Bus, Sidewalk

- RetinexNet:检测到 Train, Car, Bridge, Ship(误判)

- GP:检测到 Bus, Car, Sidewalk, Rainstorm(误判)

- 本文方法:检测到 Bus, City Street, Street light, Parking ✓

关键发现:

- 本文方法正确识别了主要对象(汽车→巴士)

- 本文方法是唯一检测到路灯的

- 其他方法容易将噪声误识别为其他物体

- 证明了方法在实际应用中的优越性

四、深入理解:为什么这个方法有效?

4.1 两阶段协同

CNN全局增强 超像素局部增强

↓ ↓

恢复特征 强化细节

↓ ↓

为分割做准备 自然融合关键点:

- CNN的全局增强为超像素分割创造了条件

- 超像素分割为ANP的局部增强划定了区域

- ANP的渐进增强消除了区域间的接缝

4.2 注意力机制的作用

从Figure 8的对比可以看出:

- 原始图像:叶子特征清晰

- CNN:特征边界突出,但颜色过渡不自然

- GP:有噪声

- 本文方法(ANP):既保留特征,又自然

原因:

- 多头注意力让模型专注于重要特征

- 8个子空间捕捉不同层次的信息

- 权重矩阵W自适应调整各部分重要性

4.3 为什么特征恢复效果好?

理论基础:

- CNN训练使用合成数据(明亮→暗),学习了特征恢复的逆过程

- 超像素保留了图像的自然边界,避免破坏特征结构

- ANP的分布建模能够捕捉局部像素间的相关性

- 渐进式增强保证了全局一致性

实验证明:

- 从Table 1看,CNN Stage1已经恢复了部分特征(SSIM=0.902)

- 加入超像素+ANP后进一步提升(SSIM=0.916)

- 消融实验证明每个模块都不可或缺

五、局限性与未来工作

5.1 主要局限

计算时间:

- 当前:约2分钟/图像

- 其他方法:秒级或毫秒级

- 原因:ANP渐进增强需要多次迭代

颜色鲜明度:

- 颜色不够锐利

- 但视觉效果更自然(这是trade-off)

5.2 未来方向

论文提到的改进方向:

- 优化ANP结构:减少计算复杂度

- 端到端架构:将两阶段整合为一个统一网络

- 智能优化算法:探索如何在保持效果的同时降低时间复杂度

- 更大规模数据集:提升泛化能力

六、实用价值与应用场景

这个方法特别适用于:

6.1 安防监控

- 夜间视频增强

- 保留人脸、车牌等关键特征

- 提高目标检测准确率

6.2 自动驾驶

- 低光环境下的场景理解

- 行人、车辆、交通标志检测

- 特征恢复有助于路径规划

6.3 医学影像

- 低剂量X光片增强

- 保留病灶特征

- 辅助诊断

6.4 手机摄影

- 夜间模式优化

- 既美观又保留细节

- 提升照片质量

七、总结:平衡艺术与科学

这篇论文的核心贡献是:在视觉美观和特征恢复之间找到了平衡。

三个关键数字:

- PSNR: 23.402 (最高)

- SSIM: 0.916 (最高)

- NIQE: 2.2490 (最低=最好)

三个技术创新:

- CNN特征恢复

- 超像素引导

- ANP局部增强

三个实验验证:

- 定量指标最优

- 特征恢复最多

- 实际应用最佳

虽然计算时间较长是个问题,但对于需要高质量结果和特征保留的应用场景(如安防、医疗),这个trade-off是值得的。

随着硬件性能提升和算法优化,相信这类方法会在未来得到更广泛的应用!

希望这篇博客帮助你理解了这个巧妙的低光图像增强方法!如果你在实际应用中遇到低光图像处理的挑战,不妨试试这个思路:先全局恢复特征,再局部精细增强。

有任何问题欢迎讨论!