引言

在没有好用的AI之前参加过数学建模竞赛的人,应该都经历过那种凌晨三点的绝望时刻;电脑散热像风扇,代码不停报错,论文还只有目录;队友一边说"我们还有时间",可模型还没验完,图还没画,参考文献空空如也。那一瞬间,每个人心里都只有一个声音:要是有人能帮我想思路、做分析、跑模型、改论文就好了。

过去一年里,我在各种数学建模项目和竞赛培训中发现并逐步探索AI辅助数学建模:那些不再熬夜盲试模型、不再被代码困住的队伍,成绩反而越来越好。他们并不是天赋异禀,也不是拥有神秘导师,而是学会了如何把AI当成自己的第四位队友------一个永不抱怨、随时在线、还懂得解释推理的超级队友。

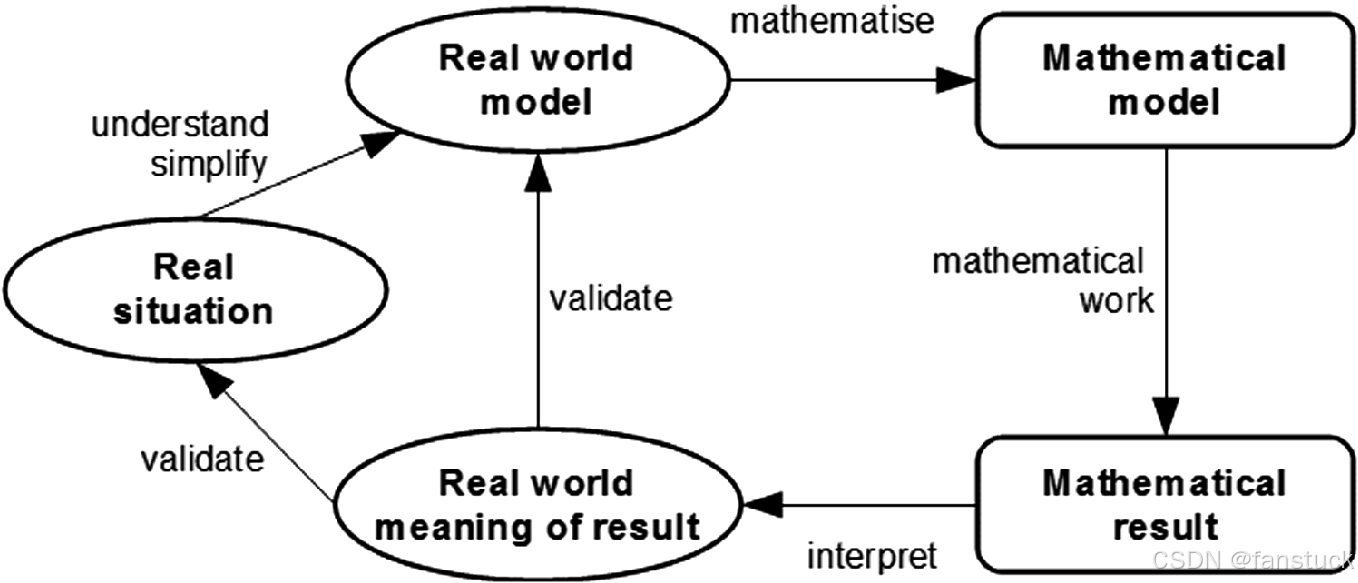

在数学建模赛场上,AI 是工具,而不是捷径。*真正拉开差距的,不是"谁用 AI",而是谁能用好 AI。那些能够正确理解建模逻辑、反复打磨方案、把 AI 输出转化为严谨科学结论的队伍,才是真正的赢家。本篇文章会带你走一遍完整的实战流程,从赛题理解、模型构建、数据处理到论文成稿,每一步告诉你如何更好使用AI,如何配合它、质疑它,最终用它来构建一个值得评委信服的解决方案。

如果你对 大模型创新应用、AI 技术发展脉络、以及行业落地实践 感兴趣,那么请持续关注 Fanstuck ------这里有最新的探索,有深入的思考,也有未来的方向。

一、为什么现在刚需 AI 辅助数学建模?

如果你参加过建模比赛,你就一定懂那个时刻:拿到题的第一天,大家兴致勃勃,"一小时搞清模型",可现实往往变成:讨论思路越聊越散,每个人都是"我觉得...";模型选型纠结半天,一直不敢动手;论文截止前疯狂赶 模型解释、结论撰写。

传统建模比赛说白了就是体力活和经验活: 你得掌握数学、统计、数据分析、程序语言、排版写作,全流程背后靠的是"算法思维 + 工程能力 + 文献储备 "。然而绝大多数队伍并不具备三年科研经验与十项工程履历。这也难怪,很多人到最后都累成濒死状态。而 AI 的出现,让这一切有了质变。

二、AI数学建模能力在哪里体现?

AI不是"替代你",而是帮你解决那些本来就不该你花大量时间去做的机械工作。比如你现在有一份共享单车骑行数据,Excel 一扫眼 30 列、上万条记录。人看过去大多是:"这玩意儿长得什么样?我该从哪里下手?".而让 AI 看,短短几秒,它就能给你数据字段分析、数值范围、分布结构、缺失值处理方案建议、初步可视化代码、潜在可选模型路线图等。而且能随时回答你:"这个赛题到底想让我干什么?", "这里为何要预测,这里为何要优化?", "评价指标怎么选才不会扣分?"。

有了它,你终于能把时间花在最接近分数的地方:如何解释模型、如何论证、如何展示科研味道。举个具体例子:当我们面对某个空气质量预测赛题时,原始数据可能包含每日温度、湿度、气象现象、风速等级以及工业排放指标等几十个输入特征。过去,需要人工编写脚本检查数据形态、可视化分布、探查相关性,这是一个从统计分析到代码调试都需要时间的过程。而如今,通过 AI 生成的初步分析脚本,我们可以在短短几十秒内完成一轮探索性分析,快速掌握哪些变量与 AQI 呈现显著线性关系,哪些特征可能存在共线性风险,哪些数据需要先行归一化或缺失值填补。AI 帮我们把看清问题结构这件事变得更加直接。

三、AI模型构建思路设计

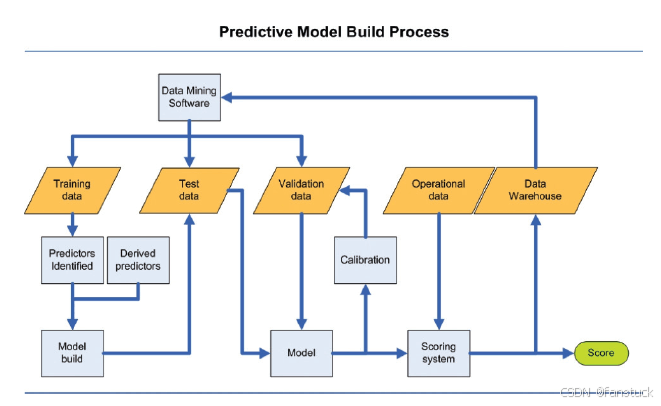

再往后走到模型构建这一步,AI 能快速生成多种候选模型方案并进行性能比较,这让我们不必在某个并不适合的模型上消耗过多精力。例如,若初步结果表明 AQI 存在明显的周期性与非线性关系,AI 可以提醒我们将 ARIMA 与机器学习回归方法结合使用,甚至将 LSTM 纳入候选。它不仅给出结果,也能提供数学原因,比如解释为何滞后特征对预测更为关键,或者为何引入天气条件作为 exogenous features 能减少预测误差。模型不再凭感觉盲选,而是基于已有数据行为进行合理推断。

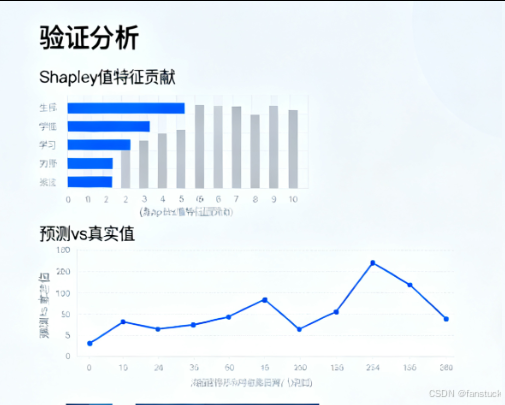

更重要的质量提升发生在验证阶段。许多队伍在建模环节投入大量时间,但忽视了误差解释、残差诊断和贡献度分析,导致论文中缺乏说服力。AI 则可以帮助构建更完备的结果展示体系,如提供 Shapley 值解释特征贡献、绘制预测与真实值对比曲线、评估不同模型在极端情形下的鲁棒性等。这让原本常被忽略的模型科学性得以体现,而正是这些细节,最容易打动评委。

因此,AI 的价值,不在于替人做决定,而在于让学生有更多时间去考虑"为什么这样建模"、 "结果说明了什么"、 "是否符合实际问题的数学结构"。换句话说,AI 让人从繁琐劳动中解放出来,把注意力重新放回到数学建模核心的科学推理上。它带来的提升,本质上是建模工作的完整性、严谨性与可信度。