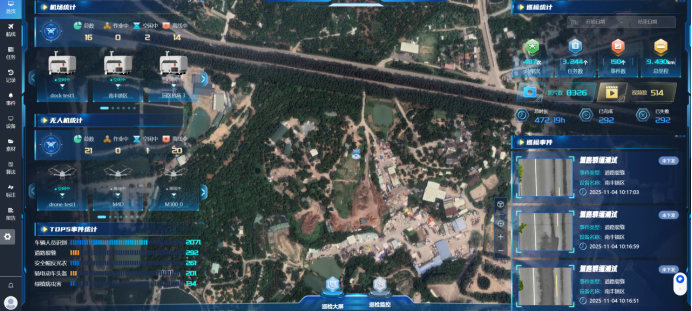

当南京某区域的城管队员在屏幕上轻点鼠标,10架无人机便从机库腾空而起,沿着预设航线对长江岸线展开巡查------漂浮物识别、违章建筑标记、交通拥堵预警,所有数据实时回传至"一网统飞"平台,30分钟内形成处置工单流转至相关部门。这不是科幻电影的场景,而是2025年中国低空经济爆发期的日常缩影。

当南京某区域的城管队员在屏幕上轻点鼠标,10架无人机便从机库腾空而起,沿着预设航线对长江岸线展开巡查------漂浮物识别、违章建筑标记、交通拥堵预警,所有数据实时回传至"一网统飞"平台,30分钟内形成处置工单流转至相关部门。这不是科幻电影的场景,而是2025年中国低空经济爆发期的日常缩影。

作为曾深度参与低空项目与智慧城市项目的产品人,我深知:任何新兴产业的爆发,都离不开"基础设施×技术突破×场景落地"的三重共振。而"一网统飞",正是低空经济从"野蛮生长"迈向"有序繁荣"的核心引擎。今天,我们就从政策底层逻辑、技术架构解析、商业价值裂变三个维度,彻底读懂这个被写入"十五五"规划的国家级战略概念。

一、政策破局:从 " 空中堵点 " 到 " 制度通途 "

低空经济的最大痛点,从来不是技术,而是空域资源的 "九龙治水"。2024年以前,企业若想在城市上空开展无人机巡检,需向空管、公安、民航等多部门提交申请,审批周期长达72小时,跨区域飞行更是难如登天。这种碎片化管理直接导致:我国低空空域利用率不足15%,而美国这一数字高达85%。

"一网统飞"的政策本质,是重构低空治理的"三级火箭":

- 国家顶层设计:"十五五"规划明确将低空经济列为战略性新兴产业,要求2025年前建成"国家-区域-城市"三级空域管理体系。广东省率先响应,在《支持低空经济高质量发展若干措施》中提出建设"省综合飞行服务平台",实现空域审批、航线规划、飞行监控的"一网通办"。

- 地方先行先试 :南京浦口高新区的实践堪称范本------通过"需求提报-智能派单-成果审核"的全流程线上化,将跨部门协作效率提升40%,日均处理飞行任务超50项。其核心创新在于:把空域资源转化为 "可调度的公共服务",企业无需重复申请,平台自动完成冲突协调。

- 市场机制激活:政策不仅"松绑"更"赋能"。如广州、深圳试点低空客运航线时,同步推出"飞行任务包"模式------物流企业可按次购买航线使用权,费用较传统审批成本降低60%。这种"政府搭台、企业唱戏"的模式,正快速复制到全国20个低空改革试点城市。

数据印证价值:自2025年"一网统飞"政策铺开,全国无人机合规飞行架次同比增长300%,而违规飞行事件下降68%。这组反差数据背后,是制度创新释放的产业红利。

二、技术架构:数字孪生如何 " 驯服 " 万架无人机?

如果说政策是"一网统飞"的骨架,那么"数据+AI+通信"的铁三角技术架构就是其灵魂。南京浦口的平台之所以能实现"10机编队、百平方公里监控、秒级响应",离不开四大核心技术突破:

1. 空域大脑:动态资源调度系统

3. 智能识别:AI视觉分析引擎

2. 行业端:垂直领域的"场景再造"

|--------|--------------|----------------|------------------|

| 行业 | 传统模式痛点 | "一网统飞"解决方案 | 效益提升 |

| 电力巡检 | 人工登塔风险高、效率低 | AI自动识别缺陷+多机协同 | 成本降60%,覆盖率达99.8% |

| 低空物流 | 空域审批难、配送半径受限 | 固定航线+智能调度 | 单架次成本从50元降至12元 |

| 空中交通 | 起降场地不足、安全风险大 | 垂直起降场+数字孪生调度 | 航线容量提升3倍,事故率趋近于0 |

3. 资本端:万亿赛道的"投资逻辑"

市场规模:据中国航空运输协会预测,2025年无人机AI巡检市场将突破500亿元,2030年达3000亿元;

当"十五五"规划将低空经济列为"新兴支柱产业",当广东省用268号文为低空飞行"立法",当南京浦口的"一网统飞"模式成为全国范本------我们清晰地看到:这场变革的本质,是 "空间资源的数字化重构"。

身为项目经理人的洞察:当前最值得关注的是"政策套利窗口"------地方政府为抢占先机,往往对入驻企业给予"三免三减半"税收优惠、最高2000万元研发补贴(如广州天河区)。聪明的玩家已开始布局"政策-技术-场景"的组合拳:先拿补贴建平台,再通过数据服务收费(如电力巡检数据卖给电网公司),最后开放API赚取生态分成。

结语:低空经济的 " 操作系统之争 " 才刚刚开始

-

核心能力:基于北斗定位与ADS-B广播监视技术,实时跟踪500个空中目标,位置刷新延迟≤0.5秒。

-

应用场景:当某电力巡检任务与物流航线冲突时,系统会自动生成3套避让方案------或调整高度层(垂直间隔30米),或优化路径(绕飞敏感区),或错峰执行(间隔15分钟),并同步推送至双方飞手终端。

-

2. 集群控制:多机协同操作系统

-

技术细节:采用5G Mesh自组网,支持100架无人机厘米级编队飞行。在广州电网巡检中,20架无人机组成的"空中矩阵"仅用4小时就完成了传统3天的工作量,单机日均作业时长从1.2小时提升至3.5小时。

-

商业价值:设备闲置率从35%降至12%,相当于每台无人机年创收增加18万元。

-

性能参数:集成可见光、红外、LiDAR等8类传感器,对"建筑工人未戴安全帽""河道漂浮物""输电线路断股"等23类事件识别准确率达99.2%,分析单张图片仅需0.3秒。

-

-

落地案例:深圳前海通过该系统实现12平方公里区域24小时监控,案发率下降42%,应急响应时间缩短至38分钟。

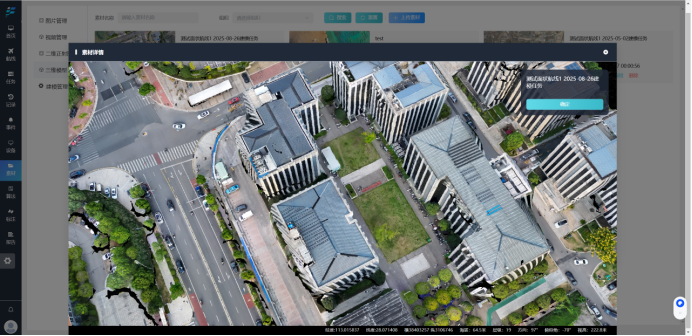

4. 数字孪生:三维场景复现平台

-

技术亮点:融合地理信息、实时传感数据,构建1:1还原的城市低空数字镜像。可回溯任意时段飞行轨迹,模拟极端天气下的航线风险,甚至预演eVTOL(电动垂直起降飞行器)的起降路径。

-

-

产品经理视角:这套架构本质是"低空经济的操作系统"------向下整合硬件设备(无人机、传感器、通信基站),向上开放API接口(供政府、企业、开发者调用),中间层通过AI算法实现资源最优配置。正如iOS系统成就了移动互联网生态,"一网统飞"正在定义低空经济的"生态规则"。

三、商业裂变:从 " 降本增效 " 到 " 价值重构 "

对企业而言,"一网统飞"绝非简单的"合规工具",而是打开万亿市场的 "金钥匙"。我们从三个维度拆解其商业价值:

1. 政府端:公共服务的"效率革命"

-

城市治理:南京浦口区通过无人机巡检,将建筑垃圾偷倒识别效率提升80%,人力成本降低62%;

-

应急救援:四川地震中,"一网统飞"平台2小时完成灾区三维建模,较传统人工勘察提速36倍;

-

生态环保:珠三角流域通过无人机集群监测,水质异常事件发现时效从3天缩短至2小时。

-

热门赛道:飞行服务平台(如浦口模式输出)、AI算法(缺陷识别、路径规划)、新型飞行器(eVTOL、长航时无人机);

-

风险提示:数据安全(敏感区域影像加密)、适航认证(新机型审定周期)、人才缺口(复合型飞手年薪已达百万)。

当"十五五"规划将低空经济列为"新兴支柱产业",当广东省用268号文为低空飞行"立法",当南京浦口的"一网统飞"模式成为全国范本------我们清晰地看到:这场变革的本质,是 "空间资源的数字化重构"。

对创业者而言,这是最坏的时代(合规成本上升),也是最好的时代(政策红利释放);对投资者而言,需警惕"伪需求"陷阱(如缺乏场景的通用无人机),聚焦"硬科技"壁垒(AI算法、通信芯片、适航技术);对普通人而言,未来5年将亲眼见证:空中出租车穿梭城市、无人机快递上门、应急救援机器人从天而降------而这一切的背后,都离不开"一网统飞"构建的"数字神经中枢"

最后,留给行业同仁一个思考题:当空域成为"可交易的数字资产",当无人机成为"移动的感知节点",你的企业是会成为生态的"建设者",还是被整合的"参与者"?欢迎在评论区留下你的判断。