随着大模型、物联网等技术的深度渗透,数据正经历从 "大数据" 到 "精华小数据"、"冷数据" 到 "热数据"、"被动数据" 到 "主动数据" 的三重蝶变。这一转变催生了数据价值的指数级提升,但也让安全风险呈现多维复杂态势:核心数据集中化导致 "一失万无" 的泄露风险,全链路流转使风险敞口激增,AI 生成内容则带来真伪难辨的信任危机。传统静态防护方案因缺乏实时性、智能性,已难以应对 "数据可用与安全平衡" 的核心矛盾。

AI 技术的崛起为破局提供了关键路径 ------ 通过 "动态脱敏" 实现数据 "可用不可见",以 "异常行为识别" 构建主动防御屏障,双轨协同形成覆盖数据全生命周期的安全防护体系。本文将深入解析这两大核心技术的 AI 赋能逻辑、架构设计、实践案例与落地要点,为企业数据智能安全建设提供可落地的技术参考。

一、数据智能安全的三大核心痛点与双轨技术定位

1.1 当前数据安全的核心挑战

|----------|-------------------------------|-----------------------|

| 痛点类型 | 具体表现 | 传统方案局限 |

| 数据隐私泄露 | 身份证号、交易记录等敏感数据在查询、共享中泄露 | 静态脱敏过度损耗数据价值,权限控制粒度粗 |

| 内部滥用风险 | 高权限人员越权访问、数据窃取或违规外传 | 人工审计滞后,难以识别低频隐蔽操作 |

| 数据污染与篡改 | 攻击者通过投毒、篡改数据干扰 AI 决策 | 缺乏实时检测能力,事后溯源难度大 |

| 合规压力升级 | 《个人信息保护法》《数据安全法》要求 "最小必要" 访问 | 静态策略难以适配复杂场景的合规要求 |

1.2 双轨技术的核心定位

- 动态脱敏:聚焦 "数据使用环节",通过 AI 智能决策实现敏感数据的实时、差异化处理,核心目标是 "数据可用不可见",平衡业务价值与隐私保护。

- 异常行为识别:聚焦 "访问主体环节",通过 AI 分析用户行为特征,精准识别越权访问、窃取、投毒等风险,核心目标是 "风险早发现、早拦截"。

- 双轨协同逻辑:动态脱敏解决 "数据本身的安全",异常行为识别解决 "访问行为的安全",两者覆盖 "数据 - 行为" 全维度,形成 "事前防御 - 事中拦截 - 事后追溯" 的闭环。

二、AI 赋能动态脱敏:从 "规则驱动" 到 "智能决策" 的技术突破

动态脱敏的核心是在数据访问的 "最后一公里" 实现实时变形,传统方案依赖静态规则,难以应对非结构化数据、复杂场景适配等问题。AI 技术的融入,使其实现了从 "被动执行" 到 "主动决策" 的升级。

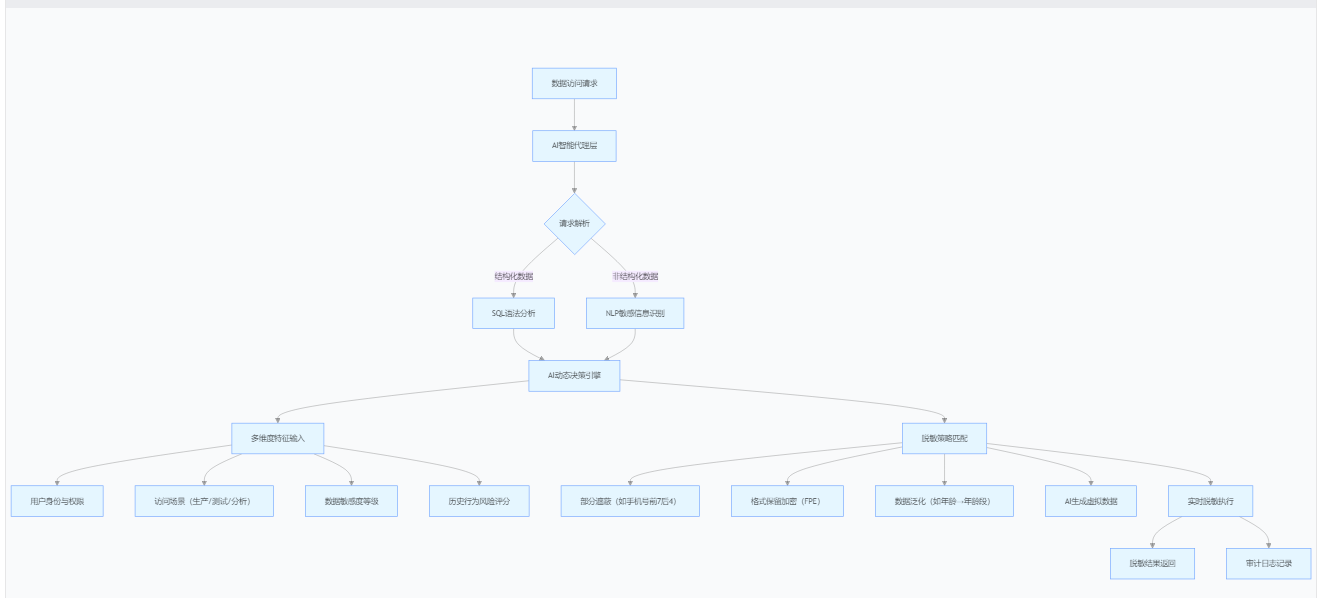

2.1 核心技术架构(图 1)

图 1:AI 动态脱敏技术架构图

2.2 关键 AI 技术落地细节

2.2.1 敏感信息智能识别(解决 "识别不准" 问题)

- 技术路径:融合 NLP 大模型与小样本学习,实现结构化 + 非结构化数据的全类型敏感信息识别。

- 结构化数据:通过正则表达式 + AI 语义分析,精准识别身份证号、银行卡号、手机号等固定格式数据。

- 非结构化数据:通过 BERT 等预训练模型,识别合同、邮件、语音转文字中的敏感信息(如商业机密、个人隐私描述),解决传统规则无法处理的 "语义级敏感信息" 问题。

- 实践效果:某金融机构应用后,非结构化数据敏感识别准确率从 65% 提升至 89%,误判率下降 40%。

2.2.2 AI 动态决策引擎(解决 "策略僵化" 问题)

传统方案的脱敏策略是静态配置(如 "所有客服只能看手机号后 4 位"),AI 决策引擎则实现 "千人千面" 的动态调整:

- 核心算法:基于 XGBoost 的多维度风险评估模型,输入用户权限、场景、数据等级、历史行为等特征,输出脱敏强度评分。

- 示例逻辑:

- 高权限 + 生产场景 + 低风险行为→弱脱敏(如显示完整手机号);

- 低权限 + 测试场景 + 高风险行为→强脱敏(如返回虚拟手机号);

- 异地登录 + 高敏感数据访问→拒绝访问并触发告警。

- 技术优势:通过持续学习用户行为数据,模型可自动优化策略,适配业务场景的动态变化。

2.2.3 零改造部署与性能优化(解决 "业务影响" 问题)

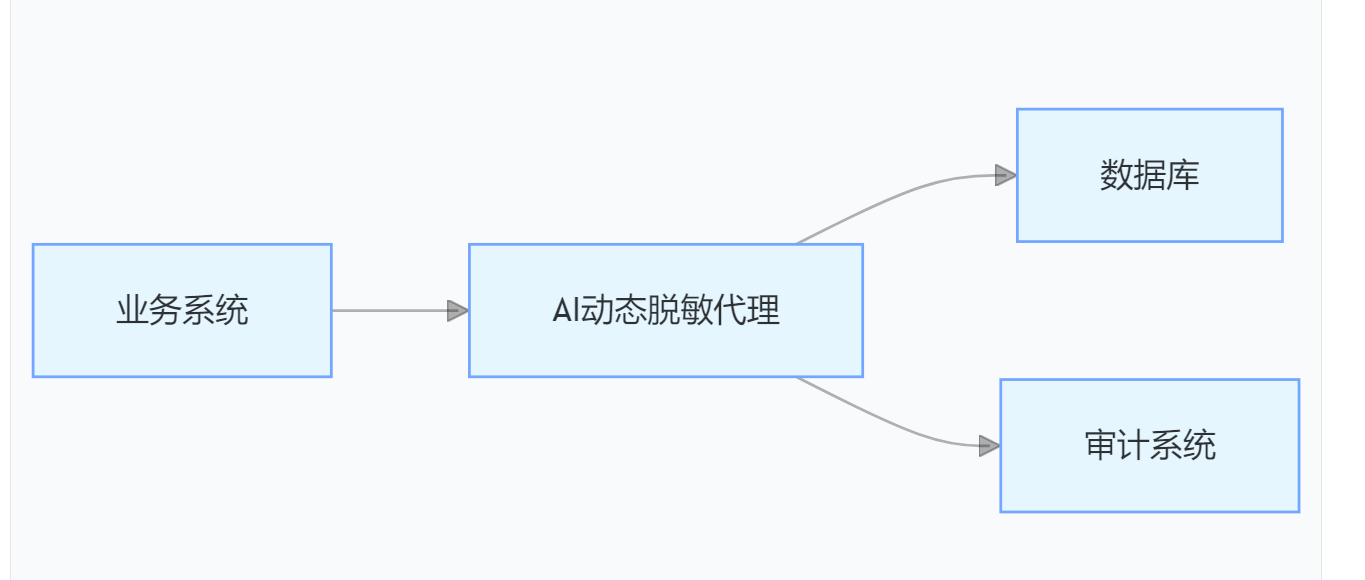

- 部署模式:采用 AI 透明代理架构,通过 DNS 解析或 IP 路由实现业务系统无感知接入,无需修改数据库或业务代码(图 2)。

图 2:零改造部署架构

- 性能优化:通过 AI 算法优化脱敏执行效率,如预计算高频查询的脱敏规则、分布式并行处理,确保脱敏延迟控制在 10ms 以内,支持每秒万级并发请求。

2.3 典型应用场景与效果

|---------------|---------------|---------------------|

| 应用场景 | 脱敏策略 | 业务价值 |

| 客服查询客户信息 | 手机号、身份证号部分遮蔽 | 满足合规要求,不影响客户身份核验 |

| 数据分析师做风控建模 | 格式保留加密(FPE) | 原始数据不可见,模型训练效果不受影响 |

| 开发测试环境使用生产数据 | AI 生成虚拟数据 | 避免生产数据泄露,测试效果一致 |

| 跨企业数据共享 | 数据泛化 + 虚拟合成 | 保护核心数据,实现数据价值共享 |

三、AI 赋能异常行为识别:构建 "行为画像 + 风险预判" 的主动防御

异常行为识别的核心是建立 "正常行为基线",识别偏离基线的风险操作。AI 技术使其突破了传统 "基于规则" 的局限,实现了 "基于行为特征" 的精准识别。

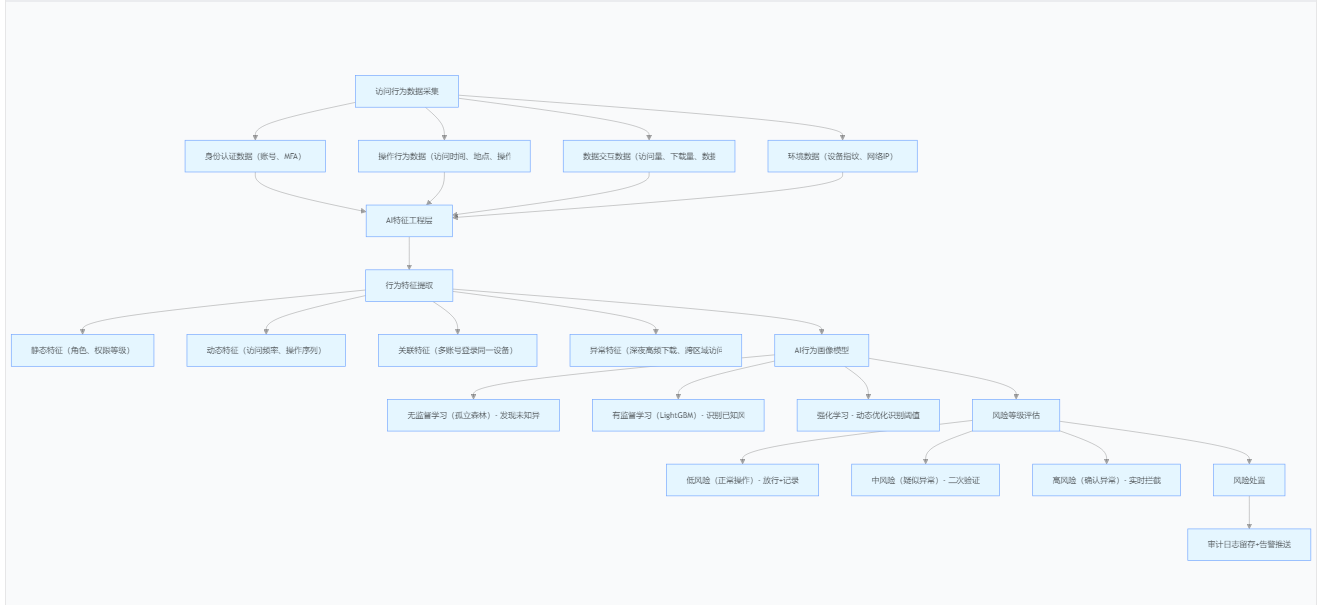

3.1 核心技术架构(图 3)

图 3:AI 异常行为识别技术架构图

3.2 关键 AI 技术落地细节

3.2.1 多维度行为画像构建(解决 "识别不精准" 问题)

- 静态画像:基于用户角色、权限、岗位等信息,建立基础行为边界(如财务人员可访问财务数据,不可访问客户隐私数据)。

- 动态画像:通过持续学习用户的访问习惯(如常用登录时间、地点、设备),建立个性化行为基线。例如,某员工长期在上海上班,若突然在境外深夜登录并下载大量核心数据,模型会判定为高风险。

- 关联画像:分析多用户、多设备、多系统的关联行为,识别 "团伙作案" 特征(如多个账号共用同一 IP,批量下载数据)。

3.2.2 AI 算法融合检测(解决 "漏报误报" 问题)

- 无监督学习(孤立森林):无需标注样本,自动识别 "偏离正常分布" 的异常行为,适用于发现新型攻击(如未知的数据投毒手法)。

- 有监督学习(LightGBM):基于历史风险事件样本(如已发生的数据泄露案例),训练模型识别已知风险模式(如批量导出客户数据、修改审计日志)。

- 强化学习:根据实际处置结果动态优化阈值,例如某场景误报率高时,模型自动调整识别灵敏度,平衡安全与业务效率。

- 实践效果:江苏移动通过该算法融合方案,异常行为识别准确率达 92%,误报率控制在 3% 以下,安全事件平均处置时间从 37 分钟缩短至 5 分钟。

3.2.3 场景化风险识别(解决 "泛化能力弱" 问题)

针对数据智能的典型风险场景,AI 模型进行专项优化:

- 数据窃取识别:通过分析 "访问量突增、下载文件类型集中、跨权限访问" 等特征,识别批量窃取行为。

- 数据投毒识别:监测数据上传环节,通过 NLP 分析文本内容、计算机视觉识别图片篡改痕迹,识别恶意投毒数据。

- 模型攻击识别:监测模型训练过程中的数据输入异常(如特征分布突变)、推理结果异常(如输出偏离正常范围),识别对抗性攻击。

3.3 典型应用案例

- 金融行业:某银行通过 AI 异常行为识别系统,监测到一名风控人员连续 3 天在非工作时间登录核心数据库,批量查询客户征信数据,系统实时拦截并告警,避免了大规模数据泄露。

- 政务行业:某省级政务云平台应用后,识别出 27 起越权访问行为(如区县工作人员访问省级核心数据),均在数据导出前完成拦截,合规达标率提升至 98%。

- 医疗行业:某医院通过该系统,识别出医护人员违规下载患者病历的行为,结合动态脱敏技术,实现 "病历可查阅但不可导出原始数据",保护患者隐私。

四、双轨协同防护:全链路安全体系的落地实践

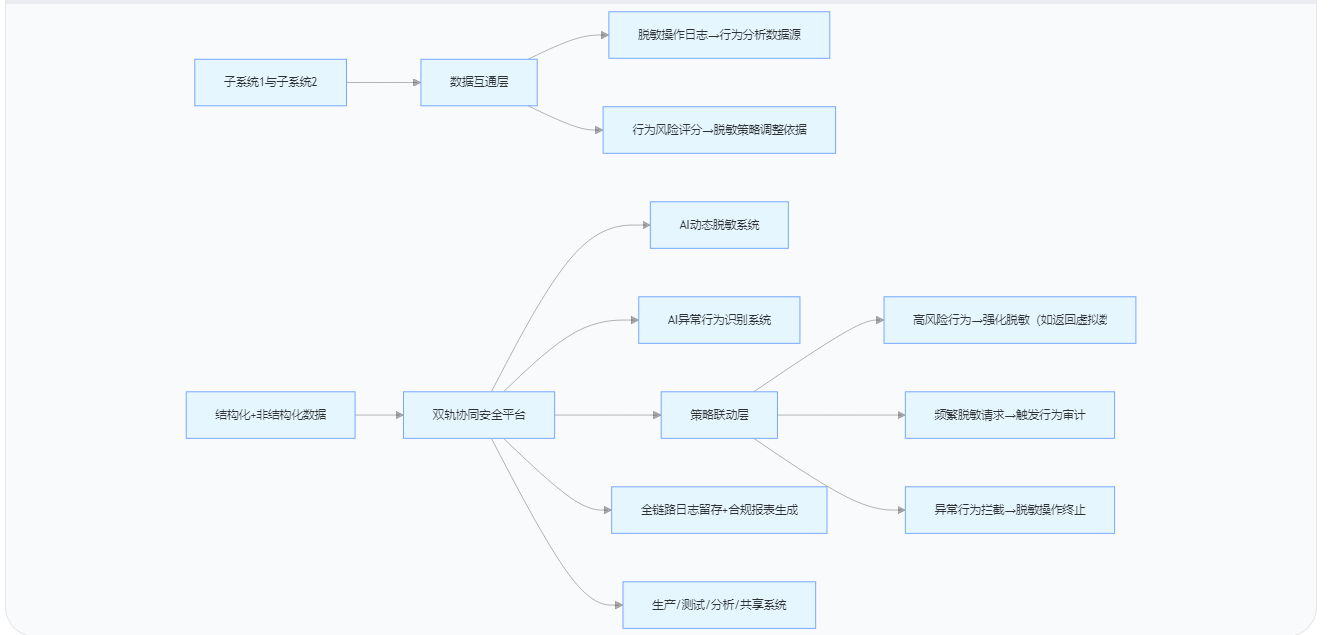

动态脱敏与异常行为识别并非孤立运行,而是通过数据互通、策略联动,构建全链路安全防护。以下是具体落地架构与实践要点。

4.1 双轨协同架构(图 4)

图 4:双轨协同防护架构图

4.2 落地实施四步骤

步骤 1:数据资产智能梳理

- 采用 "大模型深度解析 + 小模型敏捷响应" 架构,对全量数据进行分类分级(高 / 中 / 低敏感)。

- 结构化数据:自动识别数据库中的敏感字段(如身份证号、银行卡号);

- 非结构化数据:通过 NLP 识别合同、邮件、文档中的敏感信息;

- 实践指标:结构化数据识别准确率≥90%,非结构化数据≥80%。

步骤 2:AI 模型训练与策略配置

- 动态脱敏:基于数据分级结果,配置基础脱敏规则,再通过 AI 学习业务场景(如客服查询、风控分析),自动优化策略;

- 异常行为识别:导入历史访问日志、风险事件样本,训练行为画像模型,设置风险阈值(如高风险行为拦截阈值、中风险二次验证阈值)。

步骤 3:零改造部署与灰度测试

- 采用代理模式部署双轨系统,避免修改业务代码;

- 先在测试环境验证,再灰度推广至非核心业务场景,最后全面上线;

- 关键指标:脱敏延迟≤10ms,并发支持≥10000 QPS,不影响业务正常运行。

步骤 4:持续优化与合规审计

- 定期导入新的风险样本,更新 AI 模型;

- 自动生成合规审计报表,覆盖 "数据访问记录、脱敏操作记录、异常行为处置记录";

- 支持等保 2.0、《个人信息保护法》等合规要求的一键核验。

4.3 行业落地效果(表 1)

|-----|-----------------|------------------------------|

| 行业 | 应用场景 | 核心指标提升 |

| 金融 | 客户数据查询、风控建模 | 数据泄露风险降低 90%,合规审计效率提升 70% |

| 政务 | 跨部门数据共享、政务服务 | 越权访问拦截率达 95%,办事效率提升 60% |

| 医疗 | 电子病历查阅、科研数据共享 | 患者隐私保护合规率 100%,数据使用率提升 40% |

| 制造 | 生产数据分析、供应链数据共享 | 核心技术数据泄露风险降低 85%,协作效率提升 50% |

五、技术挑战与未来趋势

5.1 当前面临的核心挑战

- AI 模型本身的安全风险:攻击者可能通过对抗性样本欺骗脱敏系统或行为识别模型,导致防护失效;

- 复杂场景适配难度:多云、混合云环境下,数据跨平台流转,需实现脱敏策略与行为识别模型的统一协同;

- 性能与安全的平衡:海量数据实时处理对算力要求高,需在脱敏精度、识别准确率与系统性能间找到平衡。

5.2 未来技术发展趋势

趋势 1:大模型与安全技术的深度融合

- 利用大模型的 "理解能力",实现敏感信息的语义级识别(如识别 "客户的家庭住址" 这类非固定格式敏感信息);

- 构建 "以模治模" 的防御体系,用大模型检测并对抗针对数据智能的 AI 攻击。

趋势 2:隐私增强技术(PETs)的集成应用

- 动态脱敏与联邦学习、同态加密结合,实现 "数据不流转,模型可训练";

- 采用区块链技术记录脱敏操作与行为日志,确保追溯的不可篡改。

趋势 3:零信任架构的深度协同

- 动态脱敏与零信任的 "最小权限" 原则结合,实现 "权限动态调整 + 数据实时脱敏";

- 异常行为识别作为零信任的 "持续信任评估" 核心组件,形成 "身份 - 权限 - 行为 - 数据" 的全维度信任评估。

趋势 4:行业定制化模型的普及

- 针对金融、医疗、政务等行业的特殊数据类型与风险场景,开发定制化 AI 模型(如医疗行业的病历脱敏模型、金融行业的交易数据异常识别模型)。

数据智能的价值释放,离不开安全体系的保驾护航。动态脱敏与异常行为识别的双轨突破,本质是 AI 技术对数据安全防护逻辑的重构 ------ 从 "被动防御" 到 "主动智能",从 "一刀切" 到 "精准适配",从 "单点防护" 到 "全链路协同"。

实践证明,这一双轨方案不仅能有效解决数据泄露、内部滥用、合规压力等核心痛点,更能实现 "数据安全与业务价值的双赢"。未来,随着大模型、隐私增强技术等的持续发展,数据智能安全将朝着 "更智能、更透明、更可信" 的方向演进,为数字经济的高质量发展筑牢安全底座。

对于企业而言,落地双轨方案的关键在于 "立足场景、分步实施":先通过数据梳理明确保护对象,再通过灰度部署验证技术效果,最后通过持续优化适配业务变化。唯有如此,才能让 AI 真正成为数据智能安全的 "破局密钥"。