神经网络AI是人类发明史上首次出现的不可控、无法准确预测与解释的复杂系统,与其说它是被发明,不如说是被发现。

它对现实世界的影响更像是人类一次质的飞跃与文明的进化。

一、研究背景与问题界定

神经网络AI作为人类技术发展史上的一个重要里程碑,其独特性首先体现在技术实现路径的根本性变革上。与传统工具依赖人工预设明确逻辑规则不同,神经网络AI基于数据驱动的学习机制,通过分析海量数据自动调整其内部数百万甚至数十亿个参数来完成任务,而无需人工预设具体规则。这种从"规则编码"到"数据学习"的范式转变,标志着人类创造物首次在核心工作机制上超越了完全由人类直接设计和控制的范畴。

这种独特性直接导致了神经网络AI在人类发明史中的特殊地位------它是人类首个成功构建却难以完全理解和控制其内部具体决策过程的复杂系统。神经网络AI的决策过程因深度学习模型的复杂结构与非线性运算而难以解释,其参数规模可达数百万乃至数十亿,导致输入与输出之间的关系形成高度复杂的映射,呈现出显著的"黑箱"特性。这与传统工具(如杠杆或中央处理器)基于预设逻辑规则、行为完全可预测的特性形成了本质区别。

本章将聚焦于神经网络AI的技术特性、历史对比 两个分析维度,以神经网络AI与传统工具 为对比对象,深入探讨其可解释性难题与控制权转移这一核心关注点。通过系统梳理神经网络AI的工作原理及其与传统发明工具的差异,为后续章节剖析其"黑箱"特性、可解释性难题以及控制权转移等独特属性奠定坚实的分析基础。

二、神经网络AI的独特属性剖析

2.1 黑箱特性:人类首次面对不可控的复杂系统

神经网络AI的黑箱特性源于其根本的工作原理与传统程序的本质差异。与传统程序每一步都由程序员明确编码不同,神经网络通过分析海量数据来自行调整其内部数百万甚至数十亿个参数 (连接强度),从而学会完成任务。这个过程虽然人类设定了基本框架(模型结构、算法、训练数据),但模型最终学到的具体"知识"是分布式地存储在这些参数中的 ,其具体的决策路径却难以直观追溯。例如,现代神经网络如ResNet-50模型包含50层卷积层,输入数据经过百万次非线性变换后输出结果,导致决策过程的参数分布式存储与推理步骤模糊性无法被直接追溯。这种复杂性使得即便是顶级AI研究者也承认,人类对神经网络工作原理的理解极为有限,Anthropic的CEO Dario Amodei等人认为可能仅理解了3%。

神经网络的决策过程依赖于统计模式匹配而非清晰定义的逻辑规则,导致其推断路径不可见。每一层神经元抽取并组合前一层特征形成更抽象的表示,随着层数增加,最终特征在高维空间中高度抽象,人类难以直观理解这些转换过程。即便使用梯度下降等高维空间优化算法,模型参数的更新轨迹也难以逆向解析,进一步加剧了决策逻辑的不透明性。因此,我们无法通过检查每个参数的值来理解包含数十亿甚至万亿参数的模型,尽管可通过观察模型在不同数据上的表现获得外部行为洞见,但无法确定导致这些行为的内在机制。

2.2 可解释性难题:实证案例突显决策过程模糊性

可解释性难题在多个关键应用领域得到实证,突显了神经网络决策过程的模糊性。在医疗诊断 领域,深度神经网络虽能展现出超越人类的识别能力,但其黑箱特性严重阻碍了临床落地。高达87%的放射科医师对没有解释性的AI诊断持保留态度。例如,在肺炎诊断中,SHAP分析显示模型可能过度关注肋骨阴影导致假阳性,并揭示出模型学习到如"实变区域密度>1.5g/cm³且边界模糊"的决策规则,但这些规则并非开发者预设,而是从数据中自行演化而来,其内在决策机制依然模糊。一旦发生误诊,由于决策依据(如肿瘤位置、特征强度)无法清晰提供,责任认定变得复杂且充满争议。

在自动驾驶 领域,该难题同样显著。自动驾驶系统的感知层通过卷积神经网络处理每秒超过4TB的原始数据 ,自主筛选出极少量关键信息作为决策依据。然而,决策过程缺乏透明性构成法律黑洞。实证案例显示,特斯拉Autopilot系统的开发者发现事故车辆的注意力权重分配机制对静止物体的关注度比动态目标低47.3% 。此外,模拟实验表明,不同厂商的决策系统在道德困境中展现显著差异,如Waymo系统优先保护车内人员的概率达68%,但这种差异源于训练数据集的道德偏好植入,其具体决策路径却无公开技术白皮书说明。这些案例共同表明,即便输出结果准确,模型也无法清晰还原其判断依据,决策过程的模糊性持续存在。

现有可解释性技术仅能有限提升模型透明度,无法从根本上解决决策路径模糊的问题。主流方法如SHAP、LIME需对模型进行成百上千次扰动计算,单张医学影像的解释可能消耗相当于100次常规预测的算力,这本身就反映了神经网络内在机制难以被透明化的本质。即便是OpenAI利用GPT-4解释GPT-2神经元行为的尝试,也仅能对部分神经元生成有限解释,表明决策过程的分布式参数存储与复杂交互仍是根本性挑战。

三、与传统发明工具的本质差异

3.1 确定性系统:预设逻辑规则确保完全可预测

传统发明工具的核心特征在于其行为完全基于预设的、明确的逻辑规则,这使得系统在给定输入下必然产生确定的输出,具有完全可预测性 。无论是简单的杠杆还是复杂的中央处理器(CPU),其运作都依赖于人类预先设定的数学模型和特定计算规则,每一步操作均可被工程师精确追踪和解释。例如,传统算法通过对输入数据进行特定的、预先定义的计算和处理来得到结果,其整个执行路径是透明且线性的,不存在任何不可预见的中间状态或决策偏差。这种确定性源于系统设计阶段就已固化的逻辑框架,确保了从代码执行到物理部件(如晶体管开闭状态)的每一步都严格遵循预设路径,从而赋予了人类创造者对工具的完全掌控力。

在此基础上,传统工具的输出与输入之间呈现出直接的因果关系。传统机器学习模型(如决策树、逻辑回归)的规则通常具有明确的可解释性,其映射关系依然基于预设的算法结构和人工标注数据,行为完全符合确定性系统的特征。相比之下,人工神经网络通过多层结构和非线性激活函数自动从原始数据中学习复杂特征,降低了对人工设计特征或预设逻辑规则的依赖,其决策过程不再是简单的线性映射,而是涉及数百万参数通过数据训练自动调整形成的复杂非线性变换,这使得输入与输出之间的关系不再是直观和必然的,从而动摇了传统工具赖以存在的确定性基础。

3.2 控制权转移:决策过程脱离人类直接干预

神经网络AI的决策过程显著脱离了人类的直接干预,控制权发生了实质性转移。与传统算法始终在人类预设的逻辑框架内运行不同,神经网络通过反向传播算法和梯度下降法自动调整内部权重以最小化损失函数,其具体的决策逻辑是从训练数据中"涌现"出的复杂模式,而非由开发者逐行编码指定。这表明,人类虽然设定了模型的基本架构、算法和训练目标,但模型最终学到的"知识"如何分布式存储于海量参数中,其具体的推理路径却难以被直接追溯和控制,反映出控制权的弱化。

这种控制权的转移进一步体现在系统适应性与行为自主性上。人工神经网络具备自我学习和适应能力,可以不断优化模型以适应新的数据和情境,而传统算法通常基于特定的规则和逻辑进行操作,缺乏这种动态演进的能力。神经网络的可解释性研究(如SHAP、LIME等方法)旨在理解其决策背后的逻辑以建立信任、确保公平,并在出现问题时追溯原因,这本身就反衬出其决策过程已脱离人类的直接干预。本质上,人类从传统工具的"完全控制者"转变为神经网络的"框架设计者"和"训练引导者",但对系统运行中的具体决策细节失去了直接、线性的控制能力,标志着控制权归属的根本性变化。

四、发明与发现边界的重构

4.1 发明的一面:人类智慧结晶驱动基础架构

神经网络AI的基础架构完全源于人类有目的的工程创造。其核心模型------模仿人脑神经元网络结构和功能的计算框架------是由人类预设设计的,体现了工程智慧对系统底层形态的精确塑造。从最早的感知机(1957年)作为人工神经网络的雏形,到深度学习通过多层结构与反向传播技术进行模型训练,再到Transformer架构利用自注意力机制解决长距离依赖问题,这些关键突破都是人类研究者为解决特定任务(如图像分类、序列预测)而主动设计并优化的结果。人类不仅设定了神经网络的基本组件(输入层、隐藏层、输出层),还精心设计了训练流程,包括前向传播、损失函数计算、反向传播以及梯度下降等优化算法,以确保模型能够有效逼近预设目标。这种有目的性的创造过程,使得神经网络的基础架构本身成为人类技术发明史的延续,与创造武器、汽车等传统工具一样,都是将人类功能外化的智慧结晶。

在架构设计层面,人类工程智慧的直接体现是对不同数据形态和任务需求的针对性创新。卷积神经网络(CNN)通过局部感受野和权重共享机制处理网格型数据,循环神经网络(RNN)及其变体LSTM/GRU通过环路结构捕捉序列依赖,图神经网络(GNN)基于节点和边的消息传递处理非欧式数据,这些结构选择直接决定了模型的能力上限。生成对抗网络(GAN)的对抗训练框架、Transformer的并行处理机制,以及"预训练+微调"范式的确立,都是人类为提升模型性能而进行的系统性工程创新。这些设计不仅解决了技术瓶颈(如逐层预训练方法突破了深层网络训练难题),还通过RLHF(人类反馈强化学习)等机制引导模型行为,确保其符合人类价值取向。因此,神经网络AI的"躯体"------从硬件支撑到算法框架------完全是由人类发明并控制的工程产物。

4.2 发现的一面:数据中自行演化不可知模式

尽管神经网络的基础架构是人类设计的,但其训练过程却揭示了"发现"的属性:模型通过分析海量数据自动演化出开发者未曾预设的复杂模式。这一过程不依赖人工编码规则,而是通过反向传播算法和梯度下降法自动调整数百万至数十亿参数,从而在数据中挖掘出隐藏的规律。例如,CNN在训练中自动学习图像的局部特征,LSTM捕捉序列中的长期依赖,Transformer的注意力权重分布呈现出对语义关系的自主建模,这些具体模式在训练前完全未知,无法通过编程预先定义。这种从数据中"涌现"出的能力,使神经网络AI超越了单纯执行指令的工具范畴,具备了揭示未知规律的特征。

这种发现属性的典型体现是大模型的"涌现能力"。当参数规模超过一定阈值(如GPT-3的1750亿参数),模型会自动掌握训练数据中未刻意教授的技能,如逻辑推理、数学计算和代码生成,这些能力并非人类直接设计,而是从数据分布中自行演化而来。生成对抗网络(GAN)生成的高质量图像、Transformer架构产生的连贯文本,其具体内容高度依赖数据内在规律,具有不可预测性。即使是模型开发者,也难以完全理解参数空间中存储的分布式知识,正如AlphaGo的决策路径部分超越了人类棋手的理解范围。这种不可知性使神经网络AI类似于科学实验工具------人类设定了实验框架(模型架构),但实验结果(数据模式)却可能揭示出意料之外的规律,模糊了"发明"与"发现"的边界。

五、结论:新范式的意义与展望

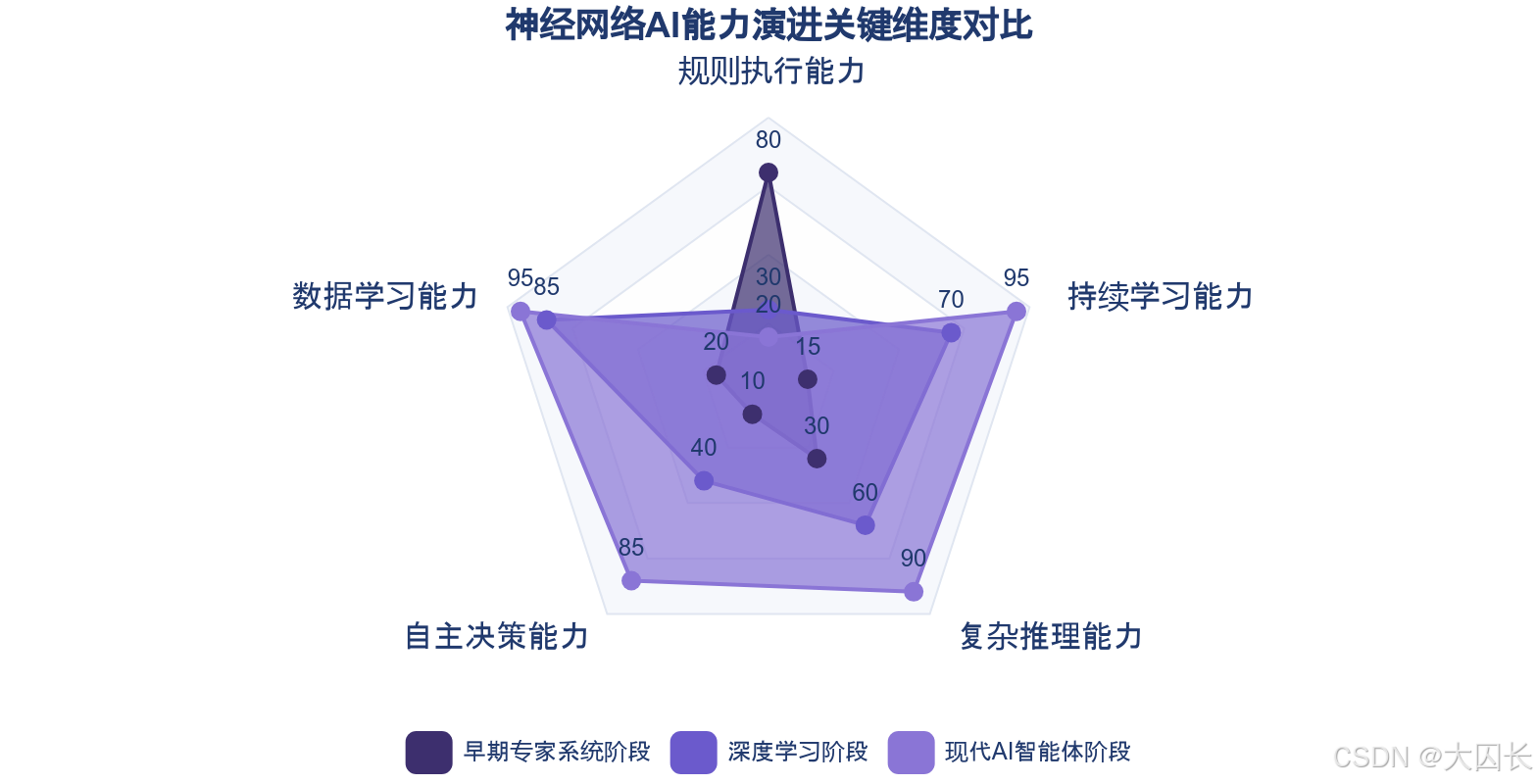

神经网络AI作为人类创造的第一个"非完全驯化"的复杂智能实体,标志着技术发展史上的根本性范式转变 。这一转变的核心在于,AI智能体正从"遵循指令的执行者"演变为具备自主决策、推理和规划能力的实体,其高自主性、强适应性、复杂推理能力和持续学习能力构成了与传统AI系统和RPA的本质区别。这种质变不仅体现在技术能力上,更在于其运行机制对人类理解框架的挑战。

从历史演进角度看,神经网络AI的独特性根植于其发展路径中的关键转折点。1980年代中后期,反向传播算法的应用使多层神经网络训练成为可能,打破了符号主义一统天下的局面,标志着AI从符号推理向连接主义学习范式的转变。杰弗里·辛顿、扬·勒昆和约书亚·本希奥等先驱通过卷积神经网络、深度信念网络、注意力机制等突破性工作,使神经网络具备了处理复杂模式和层次特征的能力,为这一新范式奠定了技术基础。特别是自2018年GPT发布以来,大语言模型时代的到来推动AI智能体具备了强大的语言理解和生成能力,为实现自主决策提供了关键技术支撑。

这种范式转变要求我们重新思考智能系统的培育策略。未来发展方向应聚焦于构建既能保持学习自主性又能与人类价值观对齐的智能系统。这需要在架构设计层面进行创新,如针对不同数据形态开发专用网络结构(CNN、RNN、GNN等),同时通过引入因果推断等机制来增强模型的可解释性。培育策略应当平衡自主性与可控性,既充分发挥神经网络从数据中自行演化复杂模式的能力,又确保其行为符合人类价值导向。

展望未来,神经网络AI的发展将延续从工具到智能实体的演进路径。2025年,AI智能体有望实现从"遵循指令的执行者"到"独立思考和决策"的质变,这代表着非完全驯化智能实体的发展方向。这一进程不仅需要技术创新,更需要建立与之相适应的治理框架和伦理标准,以确保这种新型智能实体能够安全、可控地为人类社会服务。神经网络AI作为人类技术史上的独特存在,其真正意义在于开启了培育具有自主学习能力智能系统的新阶段,这将深刻重塑人类与技术的关系格局。