目录

[3、代码详细讲解:UDP Echo 服务器](#3、代码详细讲解:UDP Echo 服务器)

[1. 头文件引入](#1. 头文件引入)

[2. EchoServer 类定义](#2. EchoServer 类定义)

[2.1 构造函数](#2.1 构造函数)

[2.2 Start方法 - 服务器主循环](#2.2 Start方法 - 服务器主循环)

[2.3 析构函数](#2.3 析构函数)

[3. main函数](#3. main函数)

[4. 程序工作流程](#4. 程序工作流程)

[5. 关键系统调用说明](#5. 关键系统调用说明)

[6. 特点](#6. 特点)

[7. 可能的改进(后面会额外补充)](#7. 可能的改进(后面会额外补充))

[3、详细讲解:EchoClient UDP 客户端代码](#3、详细讲解:EchoClient UDP 客户端代码)

[1. 代码整体架构](#1. 代码整体架构)

[2. 构造函数详解](#2. 构造函数详解)

[3. Start() 方法详解](#3. Start() 方法详解)

[3.1 服务器地址设置](#3.1 服务器地址设置)

[3.2 主循环](#3.2 主循环)

[第一:sendto() 函数](#第一:sendto() 函数)

[第二:recvfrom() 函数](#第二:recvfrom() 函数)

[3.3 缓冲区处理](#3.3 缓冲区处理)

[4. 析构函数](#4. 析构函数)

[5. 网络通信流程总结](#5. 网络通信流程总结)

[6. 代码特点分析](#6. 代码特点分析)

[7. 关键系统调用和函数](#7. 关键系统调用和函数)

[8. 编译运行说明](#8. 编译运行说明)

[9. 完整工作流程示例](#9. 完整工作流程示例)

一、问题背景与解决方案

在进行网络通信测试时,我们遇到一个典型问题:当客户端向服务端发送数据后,服务端能够打印接收到的数据(服务端可见),但客户端无法确认服务端是否成功接收(客户端不可见)。为了解决这个问题,我们可以将服务端改造为回声服务器,使其在接收数据后将相同内容返回给客户端,这样客户端就能通过接收响应来验证通信是否正常。

二、服务端实现

1、核心逻辑

-

使用UDP协议接收客户端数据

-

打印接收到的数据(包括客户端IP和端口)

-

将接收到的数据加上前缀后返回给客户端

2、完整代码实现

为此,我们可以将该服务器改造为一个简易回声服务器。当服务端接收到客户端发送的数据时,除了在服务端打印输出外,还会调用sendto函数将接收到的数据原样回传给对应的客户端。

需要特别说明的是,服务端在调用sendto函数时必须提供客户端的网络属性信息。实际上,这些信息在数据接收阶段就已经通过recvfrom函数获取并保存了,因此服务端完全知晓需要回应的客户端信息。

cpp

#include <iostream>

#include <cstring>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <unistd.h>

class EchoServer {

private:

int _sockfd;

public:

EchoServer(int port) {

_sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

if (_sockfd < 0) {

perror("socket creation failed");

exit(EXIT_FAILURE);

}

struct sockaddr_in server_addr;

memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));

server_addr.sin_family = AF_INET;

server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

server_addr.sin_port = htons(port);

if (bind(_sockfd, (const struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr)) < 0) {

perror("bind failed");

exit(EXIT_FAILURE);

}

}

void Start() {

const int BUFFER_SIZE = 128;

char buffer[BUFFER_SIZE];

for (;;) {

struct sockaddr_in peer;

socklen_t len = sizeof(peer);

// 接收客户端数据

ssize_t size = recvfrom(_sockfd, buffer, BUFFER_SIZE - 1, 0,

(struct sockaddr*)&peer, &len);

if (size > 0) {

buffer[size] = '\0';

// 打印客户端信息

char ip_str[INET_ADDRSTRLEN];

inet_ntop(AF_INET, &(peer.sin_addr), ip_str, INET_ADDRSTRLEN);

int port = ntohs(peer.sin_port);

std::cout << "Received from " << ip_str << ":" << port

<< " - " << buffer << std::endl;

// 构造回声消息

std::string echo_msg = "Echo from server: ";

echo_msg += buffer;

// 发送回声响应

sendto(_sockfd, echo_msg.c_str(), echo_msg.size(), 0,

(struct sockaddr*)&peer, len);

} else {

std::cerr << "recvfrom error" << std::endl;

}

}

}

~EchoServer() {

close(_sockfd);

}

};

int main() {

EchoServer server(8888);

server.Start();

return 0;

}3、代码详细讲解:UDP Echo 服务器

这是一个使用C++实现的UDP Echo服务器,它会接收客户端发送的消息,并将相同的消息(添加了前缀)返回给客户端。

1. 头文件引入

cpp

#include <iostream> // 标准输入输出

#include <cstring> // 字符串操作

#include <sys/socket.h> // 套接字编程

#include <netinet/in.h> // 互联网地址族

#include <arpa/inet.h> // IP地址转换

#include <unistd.h> // POSIX操作系统API这些头文件提供了创建网络服务器所需的基本功能:套接字创建和管理、地址结构定义、输入输出功能、字符串处理

2. EchoServer 类定义

cpp

class EchoServer {

private:

int _sockfd; // 服务器套接字文件描述符2.1 构造函数

cpp

public:

EchoServer(int port) {

// 创建UDP套接字

_sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

if (_sockfd < 0) {

perror("socket creation failed");

exit(EXIT_FAILURE);

}

// 设置服务器地址结构

struct sockaddr_in server_addr;

memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr)); // 清零结构体

server_addr.sin_family = AF_INET; // IPv4地址族

server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; // 接受所有接口的连接

server_addr.sin_port = htons(port); // 设置端口号(网络字节序)

// 绑定套接字到指定端口

if (bind(_sockfd, (const struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr)) < 0) {

perror("bind failed");

exit(EXIT_FAILURE);

}

}关键点:

-

使用

socket()创建UDP套接字(SOCK_DGRAM) -

使用

sockaddr_in结构体设置服务器地址:-

AF_INET表示IPv4 -

INADDR_ANY表示接受来自任何网络接口的连接 -

htons()将主机字节序转换为网络字节序

-

-

使用

bind()将套接字绑定到指定端口

2.2 Start方法 - 服务器主循环

cpp

void Start() {

const int BUFFER_SIZE = 128; // 缓冲区大小

char buffer[BUFFER_SIZE]; // 接收缓冲区

for (;;) { // 无限循环

struct sockaddr_in peer; // 客户端地址结构

socklen_t len = sizeof(peer);

// 接收客户端数据

ssize_t size = recvfrom(_sockfd, buffer, BUFFER_SIZE - 1, 0,

(struct sockaddr*)&peer, &len);

if (size > 0) {

buffer[size] = '\0'; // 确保字符串以null结尾

// 打印客户端信息

char ip_str[INET_ADDRSTRLEN];

inet_ntop(AF_INET, &(peer.sin_addr), ip_str, INET_ADDRSTRLEN);

int port = ntohs(peer.sin_port);

std::cout << "Received from " << ip_str << ":" << port

<< " - " << buffer << std::endl;

// 构造回声消息

std::string echo_msg = "Echo from server: ";

echo_msg += buffer;

// 发送回声响应

sendto(_sockfd, echo_msg.c_str(), echo_msg.size(), 0,

(struct sockaddr*)&peer, len);

} else {

std::cerr << "recvfrom error" << std::endl;

}

}

}关键点:

-

使用

recvfrom()接收UDP数据报:-

它会阻塞直到收到数据

-

同时获取客户端地址信息(存储在

peer结构中)

-

-

处理接收到的数据:

-

添加null终止符确保是合法字符串

-

使用

inet_ntop()将二进制IP地址转换为可读字符串 -

使用

ntohs()将端口号转换为主机字节序

-

-

构造响应消息(添加前缀"Echo from server: ")

-

使用

sendto()将响应发送回客户端

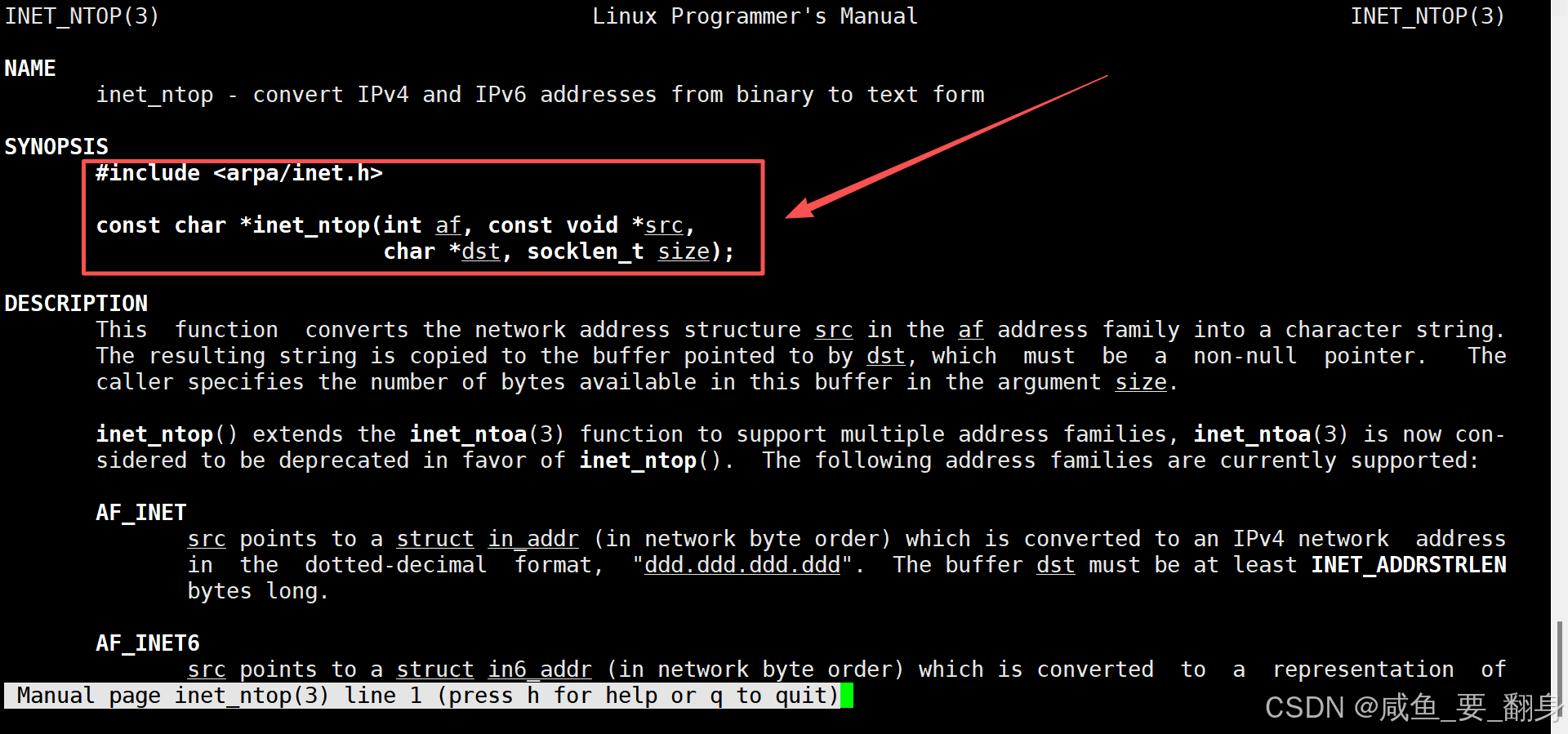

1. inet_ntop(AF_INET, &(peer.sin_addr), ip_str, INET_ADDRSTRLEN)

功能 :将 二进制格式的IPv4地址 转换为 点分十进制字符串格式 (如 "192.168.1.1")。

参数解析:

cpp

const char *inet_ntop(int af, const void *src, char *dst, socklen_t size);

-

af: 地址族(Address Family),这里用AF_INET表示IPv4。 -

src: 指向二进制格式IP地址的指针,这里是&(peer.sin_addr)。 -

dst: 存储转换结果的字符串缓冲区,这里是ip_str。 -

size: 目标缓冲区的大小,这里是INET_ADDRSTRLEN(定义为16,足够存放IPv4字符串)。

代码中的具体用法:

cpp

char ip_str[INET_ADDRSTRLEN];

inet_ntop(AF_INET, &(peer.sin_addr), ip_str, INET_ADDRSTRLEN);-

peer.sin_addr是sockaddr_in结构体中的成员,类型为struct in_addr,存储了二进制格式的IPv4地址(如0xC0A80101对应192.168.1.1)。 -

&(peer.sin_addr)取地址,传递给inet_ntop。 -

转换结果存入

ip_str,例如:"192.168.1.1"。

为什么需要这个转换?

-

网络传输中IP地址以二进制形式存储(高效),但人类可读格式需要字符串。

-

类似函数:

inet_addr()(已废弃)、inet_aton()。

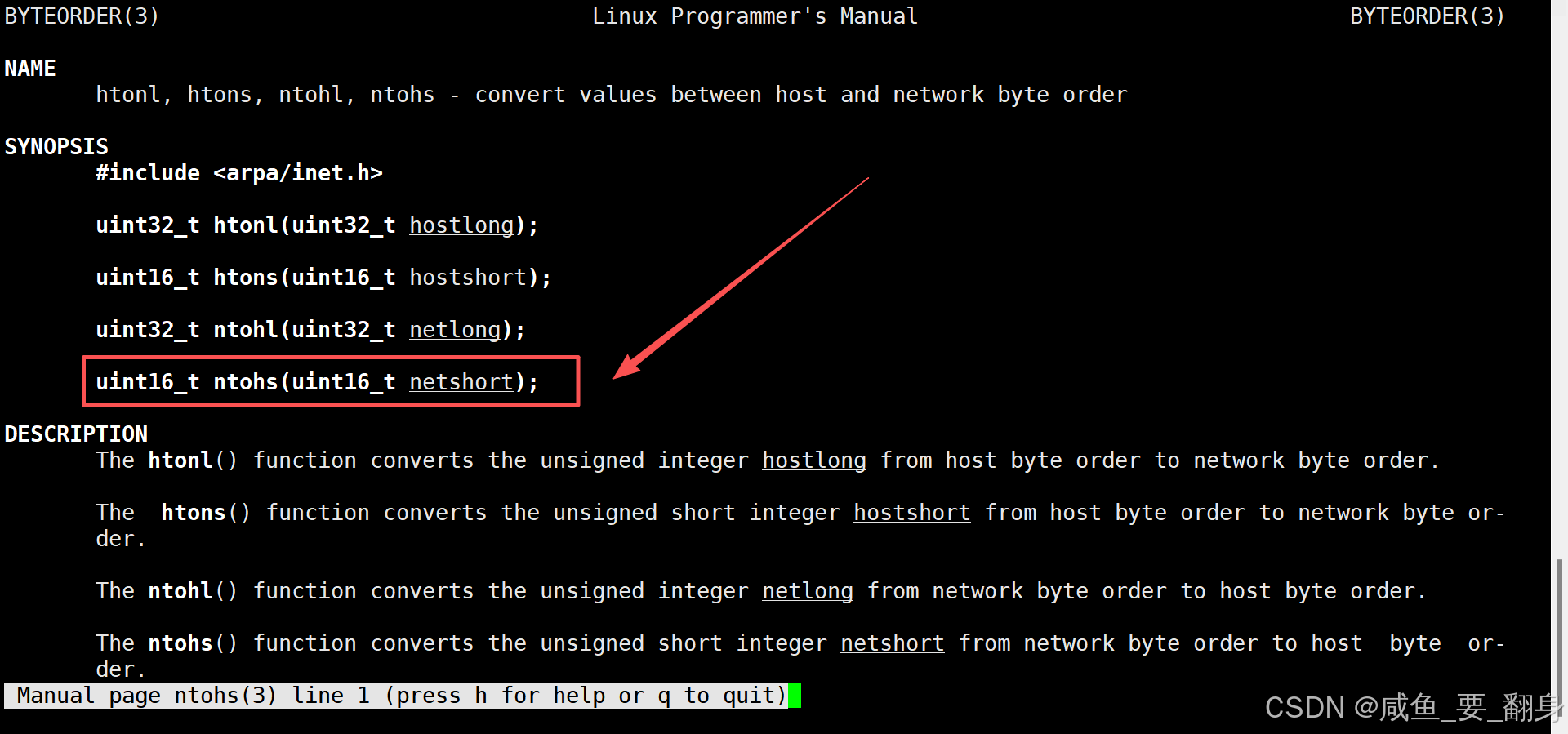

2. ntohs(peer.sin_port)

功能: 将 网络字节序(大端)的16位端口号 转换为主机字节序(可能是小端或大端,取决于CPU架构)。

参数解析:

cpp

uint16_t ntohs(uint16_t netshort);

-

netshort: 网络字节序的16位值(这里是peer.sin_port)。 -

返回值:主机字节序的16位值。

代码中的具体用法:

cpp

int port = ntohs(peer.sin_port);-

peer.sin_port是sockaddr_in结构体中的成员,类型为uint16_t,存储了网络字节序的端口号(如0x22B8对应8888)。 -

ntohs()将其转换为主机字节序:-

如果主机是小端(如x86),

0x22B8(大端)会被转换为0xB822(小端)。 -

如果主机是大端(如某些嵌入式系统),值保持不变。

-

为什么需要这个转换?

-

网络协议规定使用大端字节序(网络字节序),但不同CPU可能使用小端(如Intel)或大端。

-

类似函数:

-

htons():主机字节序 → 网络字节序(发送数据时用)。 -

ntohl()/htonl():处理32位值(如IPv4地址)。

-

结合代码的上下文

在 EchoServer 的 Start() 方法中:

cpp

char ip_str[INET_ADDRSTRLEN];

inet_ntop(AF_INET, &(peer.sin_addr), ip_str, INET_ADDRSTRLEN); // 二进制IP → 字符串

int port = ntohs(peer.sin_port); // 网络端口 → 主机端口

std::cout << "Received from " << ip_str << ":" << port << " - " << buffer << std::endl;-

打印客户端地址时,需要将二进制IP和端口号转换为人类可读格式。

-

例如,客户端地址可能是

192.168.1.100:54321,但内存中存储的是二进制值,必须通过转换才能正确显示。

关键点总结

| 函数 | 方向 | 数据大小 | 典型用途 |

|---|---|---|---|

inet_ntop |

网络二进制 → 字符串 | IPv4 | 打印或记录IP地址 |

ntohs |

网络字节序 → 主机字节序 | 16位 | 读取端口号或短整型数据 |

这两个函数是网络编程中处理地址和端口号可读性的基础工具,确保数据在不同字节序的机器间正确解析。

3. INET_ADDRSTRLEN 宏

**它用于定义存储 IPv4 地址字符串表示(点分十进制格式)所需的最大缓冲区长度。**以下是具体说明:

宏定义与用途

-

定义位置 :通常在

<netinet/in.h>或<arpa/inet.h>头文件中定义。 -

值 :

#define INET_ADDRSTRLEN 16。 -

用途 :指定存储 IPv4 地址字符串(如

"192.168.1.1")所需的缓冲区大小,包括终止符\0。

长度计算依据

-

IPv4 地址由 4 组十进制数(每组 0-255)和 3 个点(

.)组成,格式为A.B.C.D。 -

每组十进制数最多占 3 字节(如

255),加上 3 个点和 1 个终止符,总长度为:4组 × 3字节 + 3个点 + 1个终止符 = 16字节 -

示例:

"255.255.255.255"是最长的合法 IPv4 地址字符串,占用 16 字节。

相关宏:INET6_ADDRSTRLEN

-

用于 IPv6 地址的字符串表示(十六进制格式,如

"2001:0db8::1")。 -

值 :通常为

46(兼容格式,包括冒号和可能的缩略表示)。 -

用途:确保缓冲区足够存储最长的 IPv6 地址字符串。

使用场景

-

函数参数 :如

inet_ntop()的第四个参数需指定目标缓冲区大小,此时可直接使用INET_ADDRSTRLEN:cppchar ip_str[INET_ADDRSTRLEN]; inet_ntop(AF_INET, &addr.sin_addr, ip_str, INET_ADDRSTRLEN); -

动态分配:若动态分配缓冲区,可基于该宏确保安全:

cppchar *ip_str = malloc(INET_ADDRSTRLEN);

注意事项

-

平台差异 :某些系统(如 Windows 的 Winsock)可能定义不同的值(如

22),需参考具体文档。 -

IPv6 兼容性 :处理 IPv6 时需使用

INET6_ADDRSTRLEN,避免缓冲区溢出。

示例代码

cpp

#include <stdio.h>

#include <arpa/inet.h>

int main() {

struct in_addr addr = { .s_addr = htonl(0xC0A80101) }; // 192.168.1.1

char ip_str[INET_ADDRSTRLEN];

if (inet_ntop(AF_INET, &addr, ip_str, INET_ADDRSTRLEN) == NULL) {

perror("inet_ntop failed");

return 1;

}

printf("IPv4 Address: %s\n", ip_str); // 输出: IPv4 Address: 192.168.1.1

return 0;

}总结 :INET_ADDRSTRLEN 是一个预定义的宏,值为 16,用于确保 IPv4 地址字符串转换时有足够的缓冲区空间。它是网络编程中处理地址字符串时的关键常量。

2.3 析构函数

cpp

~EchoServer() {

close(_sockfd); // 关闭套接字

}确保在服务器对象销毁时关闭套接字,释放资源。

3. main函数

cpp

int main() {

EchoServer server(8888); // 创建服务器实例,监听8888端口

server.Start(); // 启动服务器

return 0;

}创建服务器实例并启动主循环。

4. 程序工作流程

-

创建UDP套接字

-

绑定到指定端口(8888)

-

进入无限循环:

-

等待接收客户端消息

-

打印客户端地址和消息内容

-

构造响应消息并发送回客户端

-

-

如果接收失败,打印错误信息

5. 关键系统调用说明

-

socket(): 创建通信端点 -

bind(): 将地址与套接字关联 -

recvfrom(): 从套接字接收数据(UDP) -

sendto(): 通过套接字发送数据(UDP) -

close(): 关闭文件描述符

6. 特点

-

UDP协议:无连接,不可靠但高效

-

多客户端支持:每次接收都获取客户端地址,可以服务多个客户端

-

简单回声服务:将接收到的消息原样返回(添加前缀)

-

错误处理:基本的错误检测和退出机制

7. 可能的改进(后面会额外补充)

-

添加信号处理(如SIGINT)以优雅关闭服务器

-

实现超时机制,避免无限阻塞

-

添加日志记录功能

-

支持更大的消息(当前限制为127字节)

-

添加配置选项(如绑定地址、缓冲区大小等)

这个服务器适合用于学习基本的UDP网络编程概念,可以作为更复杂网络应用的基础。

三、客户端实现

1、核心逻辑

-

连接指定服务端

-

发送用户输入的数据

-

接收并打印服务端的回声响应

修改服务端代码后,客户端代码也需要相应调整。客户端发送数据至服务端后,由于服务端会将数据回传,因此客户端需要通过recvfrom函数接收响应数据。

在调用recvfrom接收服务端响应时,客户端虽然已获知服务端网络信息,但仍需获取这些参数。建议使用临时变量存储这些信息,避免因参数设置为空而引发问题。

客户端收到服务端回传的数据后,直接输出原始内容即可。需要注意的是,客户端发送给服务端的数据不仅会在服务端打印显示,还会被服务端重新发回客户端,最终由客户端打印输出。

2、完整代码实现

cpp

#include <iostream>

#include <cstring>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <unistd.h>

class EchoClient {

private:

int _sockfd;

std::string _server_ip;

int _server_port;

public:

EchoClient(const std::string& ip, int port)

: _server_ip(ip), _server_port(port) {

_sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

if (_sockfd < 0) {

perror("socket creation failed");

exit(EXIT_FAILURE);

}

}

void Start() {

struct sockaddr_in server_addr;

memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));

server_addr.sin_family = AF_INET;

server_addr.sin_port = htons(_server_port);

inet_pton(AF_INET, _server_ip.c_str(), &server_addr.sin_addr);

const int BUFFER_SIZE = 128;

char buffer[BUFFER_SIZE];

for (;;) {

std::string msg;

std::cout << "Please Enter# ";

std::getline(std::cin, msg);

// 发送数据到服务端

sendto(_sockfd, msg.c_str(), msg.size(), 0,

(const struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr));

// 接收服务端响应

struct sockaddr_in tmp_addr;

socklen_t addr_len = sizeof(tmp_addr);

ssize_t size = recvfrom(_sockfd, buffer, BUFFER_SIZE - 1, 0,

(struct sockaddr*)&tmp_addr, &addr_len);

if (size > 0) {

buffer[size] = '\0';

std::cout << "Server response: " << buffer << std::endl;

} else {

std::cerr << "recvfrom error" << std::endl;

}

}

}

~EchoClient() {

close(_sockfd);

}

};

int main(int argc, char* argv[]) {

if (argc != 3) {

std::cerr << "Usage: " << argv[0] << " <server_ip> <server_port>" << std::endl;

return 1;

}

EchoClient client(argv[1], std::stoi(argv[2]));

client.Start();

return 0;

}3、详细讲解:EchoClient UDP 客户端代码

这段代码实现了一个基于 UDP 协议的简单回声(Echo)客户端,可以与服务器进行交互式通信。下面我将从整体架构、关键函数、网络通信流程等方面进行详细分析。

1. 代码整体架构

类设计

cpp

class EchoClient {

private:

int _sockfd; // 套接字文件描述符

std::string _server_ip; // 服务器IP地址

int _server_port; // 服务器端口号

public:

// 构造函数

EchoClient(const std::string& ip, int port);

// 启动客户端

void Start();

// 析构函数

~EchoClient();

};-

使用面向对象方式封装UDP客户端

-

私有成员保存连接信息

-

公共接口提供初始化和启动功能

主程序

cpp

int main(int argc, char* argv[]) {

if (argc != 3) {

std::cerr << "Usage: " << argv[0] << " <server_ip> <server_port>" << std::endl;

return 1;

}

EchoClient client(argv[1], std::stoi(argv[2]));

client.Start();

return 0;

}-

处理命令行参数(服务器IP和端口)

-

创建客户端对象并启动

2. 构造函数详解

cpp

EchoClient(const std::string& ip, int port)

: _server_ip(ip), _server_port(port) {

// 创建UDP套接字

_sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

if (_sockfd < 0) {

perror("socket creation failed");

exit(EXIT_FAILURE);

}

}关键点:

-

套接字创建:

-

socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)创建UDP套接字 -

AF_INET表示IPv4地址族 -

SOCK_DGRAM表示无连接的数据报服务(UDP) -

第三个参数0表示使用默认协议(UDP)

-

-

错误处理:

-

检查套接字是否创建成功

-

失败时打印错误信息并退出程序

-

3. Start() 方法详解

这是客户端的核心功能实现,包含与服务器交互的完整流程。

3.1 服务器地址设置

cpp

struct sockaddr_in server_addr;

memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr)); // 清零结构体

server_addr.sin_family = AF_INET; // IPv4地址族

server_addr.sin_port = htons(_server_port); // 端口号(网络字节序)

inet_pton(AF_INET, _server_ip.c_str(), &server_addr.sin_addr); // IP地址转换关键函数:

-

htons():主机字节序转网络字节序(16位) -

inet_pton():将点分十进制IP字符串转换为二进制格式

3.2 主循环

cpp

const int BUFFER_SIZE = 128;

char buffer[BUFFER_SIZE];

for (;;) {

// 获取用户输入

std::string msg;

std::cout << "Please Enter# ";

std::getline(std::cin, msg);

// 发送数据到服务端

sendto(_sockfd, msg.c_str(), msg.size(), 0,

(const struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr));

// 接收服务端响应

struct sockaddr_in tmp_addr;

socklen_t addr_len = sizeof(tmp_addr);

ssize_t size = recvfrom(_sockfd, buffer, BUFFER_SIZE - 1, 0,

(struct sockaddr*)&tmp_addr, &addr_len);

// 处理响应

if (size > 0) {

buffer[size] = '\0'; // 添加字符串终止符

std::cout << "Server response: " << buffer << std::endl;

} else {

std::cerr << "recvfrom error" << std::endl;

}

}关键网络函数:

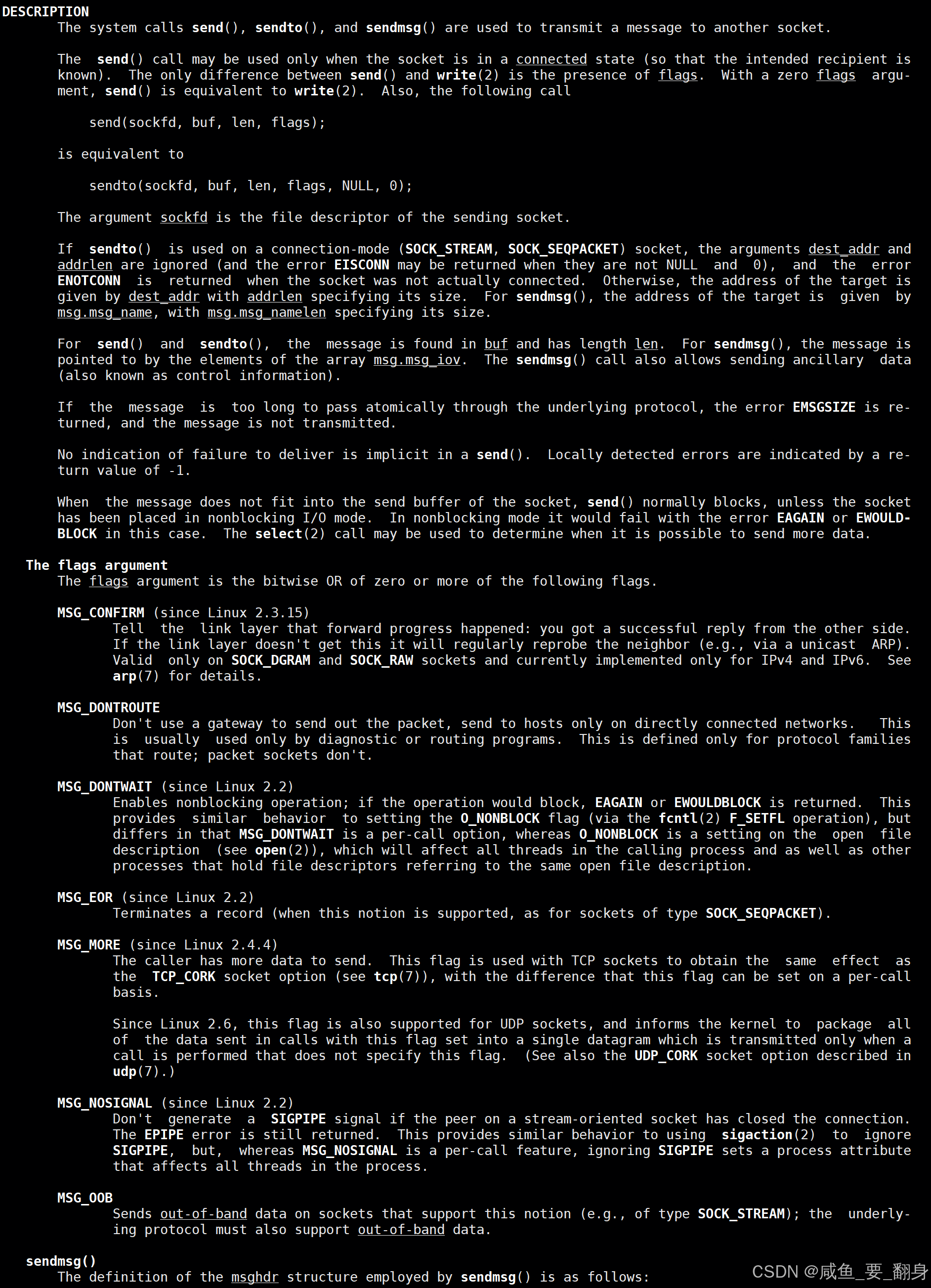

第一:sendto() 函数

sendto() 是 Unix/Linux 系统中的一个核心系统调用,用于在 无连接 的网络通信中发送数据(主要是 UDP 协议)。下面我将从多个方面详细讲解这个函数。

1. 函数原型

cpp

#include <sys/socket.h>

ssize_t sendto(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags,

const struct sockaddr *dest_addr, socklen_t addrlen);

2. 参数详解

2.1 sockfd (套接字描述符)

-

作用:标识要使用的套接字

-

类型:整数文件描述符

-

获取方式:通常通过

socket()系统调用创建 -

注意:必须是支持发送操作的套接字(如 UDP 套接字)

2.2 buf (数据缓冲区)

-

作用:指向要发送数据的缓冲区

-

类型:

const void*(通用指针) -

特点:

-

可以是任何类型的数据(字符、结构体等)

-

数据不会被

sendto()修改(因为标记为const)

-

2.3 len (数据长度)

-

作用:指定要发送的字节数

-

类型:

size_t(无符号整数) -

重要提示:

-

不是缓冲区大小,而是实际要发送的数据长度

-

如果

len为 0,通常不会发送数据(但可能发送 0 长度数据报)

-

2.4 flags (控制标志)

-

作用:控制发送行为的标志位

-

常用选项(通过位或

|组合):-

0:默认行为 -

MSG_DONTWAIT:非阻塞发送(如果不可立即发送则返回 EAGAIN) -

MSG_MORE:告诉内核还有更多数据要发送(TCP 优化) -

MSG_CONFIRM:通知链路层邻居缓存有效(某些系统)

-

-

UDP 常用:通常设为 0

2.5 dest_addr (目标地址)

-

作用:指定数据报的目标地址

-

类型:

const struct sockaddr* -

特点:

-

对于 UDP 这样的无连接协议必须指定

-

对于已连接的套接字可以设为 NULL

-

-

地址结构体:

-

IPv4:

struct sockaddr_in -

IPv6:

struct sockaddr_in6 -

通用:

struct sockaddr(使用时需要类型转换)

-

2.6 addrlen (地址长度)

-

作用:指定地址结构体的长度

-

类型:

socklen_t(通常是 32 位无符号整数) -

为什么需要:

-

不同地址族(IPv4/IPv6)的结构体大小不同

-

系统需要知道地址结构的准确大小才能正确解析

-

3. 返回值

-

成功:返回实际发送的字节数

-

对于 UDP 通常应该等于

len(因为 UDP 是数据报协议) -

如果返回值 <

len,可能是信号中断或缓冲区满

-

-

失败:返回 -1 并设置

errno-

常见错误:

-

EACCES:无权限(如广播地址未设置权限) -

EAGAIN/EWOULDBLOCK:非阻塞模式下套接字不可写 -

ECONNRESET:连接被对方重置(对 UDP 来说可能是 ICMP 错误) -

EDESTADDRREQ:未指定目标地址(对无连接套接字) -

EINTR:被信号中断 -

EINVAL:无效参数 -

EMSGSIZE:消息太大(超过 MTU 或协议限制) -

ENOBUFS:系统缓冲区不足 -

ENOTCONN:套接字未连接(但对 UDP 通常不需要连接)

-

-

4. 使用示例

基本 UDP 发送

cpp

int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

struct sockaddr_in server_addr;

memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));

server_addr.sin_family = AF_INET;

server_addr.sin_port = htons(8080);

inet_pton(AF_INET, "127.0.0.1", &server_addr.sin_addr);

const char *message = "Hello, Server!";

ssize_t sent = sendto(sockfd, message, strlen(message), 0,

(struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr));

if (sent == -1) {

perror("sendto failed");

} else {

printf("Sent %zd bytes to server\n", sent);

}发送二进制数据

cpp

struct {

int id;

float value;

} data = {42, 3.14f};

sendto(sockfd, &data, sizeof(data), 0,

(struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr));5. 重要特性

5.1 无连接性

-

每次调用

sendto()都需要指定目标地址 -

不同于 TCP 的

send()(连接后无需指定地址) -

适合 UDP 这样的无连接协议

5.2 数据报边界

-

UDP 是面向消息的协议,每次

sendto()对应一个独立的数据报 -

接收方会完整收到这个数据报(除非被截断或丢失)

5.3 长度限制

-

UDP 数据报最大长度受限于 IP 层 MTU(通常约 1500 字节)

-

实际可用载荷大小:

-

IPv4:65507 字节(65535 - 8 字节 UDP 头 - 20 字节 IP 头)

-

但建议保持在路径 MTU 以下(通常 1472 字节或更小)

-

6. 与相关函数比较

| 函数 | 协议 | 连接性 | 地址参数 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|

sendto() |

UDP/其他 | 无连接 | 必须提供 | 通用发送 |

send() |

TCP/UDP | 可连接 | 可选 | 已连接套接字 |

sendmsg() |

所有 | 任意 | 通过消息头 | 高级功能(多缓冲区、控制信息) |

7. 常见问题与解决方案

7.1 发送失败(返回 -1)

cpp

if (sendto(sockfd, buf, len, 0, addr, addrlen) == -1) {

switch(errno) {

case EMSGSIZE:

// 数据太大,需要分片或减少大小

break;

case EACCES:

// 检查权限(如广播权限)

break;

default:

perror("sendto error");

}

}7.2 部分发送

-

UDP 理论上应该全部发送或失败

-

如果返回小于

len:-

可能是信号中断(检查

errno是否为EINTR) -

可能是系统实现问题(罕见)

-

7.3 性能优化

-

对于高频小数据报:

-

考虑使用

sendmmsg()(Linux 特有)批量发送 -

或使用已连接套接字 +

send()减少地址处理开销

-

8. 底层实现原理

-

内核处理流程:

-

从用户空间复制数据到内核缓冲区

-

添加 UDP 头(源端口、目的端口、长度、校验和)

-

添加 IP 头并路由

-

交给网络设备驱动发送

-

-

校验和计算:

-

如果校验和字段为 0,可能不计算(取决于实现)

-

否则计算 UDP 伪首部 + UDP 头 + 数据的校验和

-

-

缓冲区管理:

-

使用套接字发送缓冲区

-

如果缓冲区满,可能阻塞或返回

EAGAIN(取决于阻塞/非阻塞模式)

-

9. 完整代码示例(带错误处理)

cpp

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <errno.h>

int main() {

// 创建UDP套接字

int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

if (sockfd == -1) {

perror("socket creation failed");

exit(EXIT_FAILURE);

}

// 设置服务器地址

struct sockaddr_in server_addr;

memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));

server_addr.sin_family = AF_INET;

server_addr.sin_port = htons(8080);

if (inet_pton(AF_INET, "127.0.0.1", &server_addr.sin_addr) <= 0) {

perror("invalid address");

close(sockfd);

exit(EXIT_FAILURE);

}

// 发送数据

const char *message = "Hello from UDP client!";

ssize_t bytes_sent = sendto(sockfd, message, strlen(message), 0,

(struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr));

if (bytes_sent == -1) {

perror("sendto failed");

} else {

printf("Successfully sent %zd bytes\n", bytes_sent);

}

close(sockfd);

return 0;

}10. 总结

sendto() 是 UDP 网络编程的核心函数,具有以下关键特性:

-

适用于无连接协议(主要是 UDP)

-

每次发送都需要指定目标地址

-

保持数据报边界(每次调用发送一个独立数据报)

-

需要处理各种错误情况(特别是

EMSGSIZE和权限问题) -

性能受限于系统调用和缓冲区管理

理解 sendto() 的工作原理对于编写高效可靠的网络应用程序至关重要,特别是在处理 UDP 协议时需要特别注意数据报大小和错误处理。

第二:recvfrom() 函数

recvfrom() 是 Unix/Linux 系统中用于从无连接套接字(主要是 UDP)接收数据的核心系统调用。下面我将从多个方面详细讲解这个函数。

1. 函数原型

cpp

#include <sys/socket.h>

ssize_t recvfrom(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags,

struct sockaddr *src_addr, socklen_t *addrlen);

2. 参数详解

2.1 sockfd (套接字描述符)

-

作用:标识要使用的套接字

-

类型:整数文件描述符

-

获取方式:通过

socket()系统调用创建 -

注意:必须是支持接收操作的套接字

2.2 buf (接收缓冲区)

-

作用:指向存储接收数据的缓冲区

-

类型:

void*(通用指针) -

特点:

-

必须是已分配的内存区域

-

缓冲区大小应足够容纳预期数据

-

2.3 len (缓冲区长度)

-

作用:指定缓冲区的最大容量

-

类型:

size_t(无符号整数) -

重要提示:

-

不是要接收的数据量,而是缓冲区能容纳的最大字节数

-

防止缓冲区溢出

-

2.4 flags (控制标志)

-

作用:控制接收行为的标志位

-

常用选项(通过位或

|组合):-

0:默认行为(阻塞直到收到数据) -

MSG_DONTWAIT:非阻塞接收(如果没有数据立即返回 EAGAIN) -

MSG_WAITALL:等待直到收到请求的全部字节(对 UDP 通常无效) -

MSG_PEEK:查看数据但不从接收队列中移除 -

MSG_TRUNC:返回数据报实际长度(即使比缓冲区大)

-

2.5 src_addr (源地址)

-

作用:返回发送方的地址信息

-

类型:

struct sockaddr* -

特点:

-

可以是 NULL(如果不关心发送方地址)

-

通常需要转换为特定地址族的结构体(如

sockaddr_in)

-

2.6 addrlen (地址长度指针)

-

作用:输入输出参数

-

输入:指定

src_addr缓冲区的大小 -

输出:返回实际写入的地址结构大小

-

-

类型:

socklen_t*(指向 socklen_t 的指针) -

为什么需要:

-

处理不同地址族(IPv4/IPv6)的结构体大小不同

-

系统需要知道可以写入多少地址数据

-

3. 返回值

-

成功:返回实际接收的字节数

-

对于 UDP:应该是完整数据报的大小(除非被截断)

-

返回 0:对于 UDP 表示接收到 0 长度数据报(合法但罕见)

-

-

失败:返回 -1 并设置

errno-

常见错误:

-

EAGAIN/EWOULDBLOCK:非阻塞模式下无数据可读 -

ECONNREFUSED:收到 ICMP 端口不可达(对 UDP) -

EINTR:被信号中断 -

EINVAL:无效参数 -

ENOTCONN:套接字未连接(但对 UDP 通常不需要连接)

-

-

4. 使用示例

基本 UDP 接收

cpp

int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

struct sockaddr_in server_addr, client_addr;

memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));

server_addr.sin_family = AF_INET;

server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

server_addr.sin_port = htons(8080);

bind(sockfd, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr));

char buffer[1024];

socklen_t client_len = sizeof(client_addr);

ssize_t recv_len = recvfrom(sockfd, buffer, sizeof(buffer), 0,

(struct sockaddr*)&client_addr, &client_len);

if (recv_len == -1) {

perror("recvfrom failed");

} else {

buffer[recv_len] = '\0'; // 添加字符串结束符

printf("Received %zd bytes from %s:%d\n", recv_len,

inet_ntoa(client_addr.sin_addr), ntohs(client_addr.sin_port));

printf("Data: %s\n", buffer);

}处理大数据报(使用 MSG_TRUNC)

cpp

char buffer[2000];

socklen_t temp_len = sizeof(client_addr);

int flags = 0;

ssize_t recv_len = recvfrom(sockfd, buffer, sizeof(buffer), flags | MSG_TRUNC,

(struct sockaddr*)&client_addr, &temp_len);

if (recv_len > sizeof(buffer)) {

printf("Partial read: got %zu bytes of %zd byte datagram\n",

sizeof(buffer), recv_len);

}5. 重要特性

5.1 无连接性

-

每次调用

recvfrom()都会返回发送方的地址 -

不同于 TCP 的

recv()(连接套接字不提供对端地址) -

适合 UDP 这样的无连接协议

5.2 数据报边界

-

UDP 是面向消息的协议,每次

recvfrom()返回一个完整的数据报 -

除非缓冲区太小,否则不会拆分数据报

5.3 缓冲区管理

-

如果数据报大于缓冲区:

-

默认情况下:数据被截断,只返回缓冲区能容纳的部分

-

使用

MSG_TRUNC标志:可以获取实际数据报大小(即使被截断)

-

-

建议缓冲区至少为可能的最大 UDP 数据报大小(通常 64KB)

6. 与相关函数比较

| 函数 | 协议 | 连接性 | 地址参数 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|

recvfrom() |

UDP/其他 | 无连接 | 返回发送方地址 | 通用接收 |

recv() |

TCP/UDP | 可连接 | 不提供地址 | 已连接套接字 |

recvmsg() |

所有 | 任意 | 通过消息头 | 高级功能(多缓冲区、控制信息) |

7. 常见问题与解决方案

7.1 接收失败(返回 -1)

cpp

ssize_t recv_len = recvfrom(sockfd, buf, len, 0, addr, &addrlen);

if (recv_len == -1) {

switch(errno) {

case EAGAIN:

// 非阻塞模式下无数据,可以稍后重试

break;

case ECONNREFUSED:

// 可能收到ICMP端口不可达,忽略或记录

break;

default:

perror("recvfrom error");

}

}7.2 部分接收

-

UDP 理论上应该全部接收或失败

-

如果返回小于实际数据报大小:

-

缓冲区太小导致截断

-

使用

MSG_TRUNC标志检测这种情况

-

7.3 性能优化

-

对于高频接收:

-

考虑使用

recvmmsg()(Linux 特有)批量接收 -

或使用已连接套接字 +

recv()减少地址处理开销 -

调整套接字缓冲区大小(

SO_RCVBUF)

-

8. 底层实现原理

-

内核处理流程:

-

检查套接字接收队列是否有数据

-

如果没有数据:

-

阻塞模式:等待直到数据到达

-

非阻塞模式:立即返回 EAGAIN

-

-

将数据从内核缓冲区复制到用户缓冲区

-

填充发送方地址信息(如果请求)

-

-

地址处理:

-

根据接收到的数据包确定发送方地址族

-

转换为

sockaddr通用格式返回给用户

-

-

数据报完整性:

-

UDP 数据报要么完整接收,要么被截断

-

不会出现 TCP 那样的部分数据流

-

9. 完整代码示例(带错误处理)

cpp

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <errno.h>

#define BUF_SIZE 2048

int main() {

// 创建UDP套接字

int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

if (sockfd == -1) {

perror("socket creation failed");

exit(EXIT_FAILURE);

}

// 绑定地址

struct sockaddr_in server_addr;

memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));

server_addr.sin_family = AF_INET;

server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

server_addr.sin_port = htons(8080);

if (bind(sockfd, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr)) == -1) {

perror("bind failed");

close(sockfd);

exit(EXIT_FAILURE);

}

// 接收循环

while (1) {

char buffer[BUF_SIZE];

struct sockaddr_in client_addr;

socklen_t client_len = sizeof(client_addr);

ssize_t recv_len = recvfrom(sockfd, buffer, BUF_SIZE, 0,

(struct sockaddr*)&client_addr, &client_len);

if (recv_len == -1) {

if (errno == EINTR) continue; // 被信号中断,继续

perror("recvfrom failed");

break;

}

// 处理接收到的数据

char client_ip[INET_ADDRSTRLEN];

inet_ntop(AF_INET, &client_addr.sin_addr, client_ip, INET_ADDRSTRLEN);

printf("Received %zd bytes from %s:%d\n",

recv_len, client_ip, ntohs(client_addr.sin_port));

// 简单回显

sendto(sockfd, buffer, recv_len, 0,

(struct sockaddr*)&client_addr, client_len);

}

close(sockfd);

return 0;

}10. 高级主题

10.1 匿名端口

-

服务器可以使用

bind()到端口 0 让系统分配临时端口 -

然后通过

getsockname()获取实际绑定的端口

10.2 多播接收

cpp

// 加入多播组

struct ip_mreq mreq;

mreq.imr_multiaddr.s_addr = inet_addr("224.0.0.1");

mreq.imr_interface.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

setsockopt(sockfd, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP, &mreq, sizeof(mreq));

// 然后正常调用 recvfrom() 接收多播数据10.3 非阻塞接收

cpp

// 设置非阻塞模式

int flags = fcntl(sockfd, F_GETFL, 0);

fcntl(sockfd, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK);

// 在循环中检查是否有数据

char buf[1024];

struct sockaddr_in addr;

socklen_t addrlen = sizeof(addr);

ssize_t n = recvfrom(sockfd, buf, sizeof(buf), MSG_DONTWAIT, &addr, &addrlen);

if (n == -1) {

if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK) {

// 没有数据可读

} else {

perror("recvfrom");

}

}11. 总结

recvfrom() 是 UDP 网络编程的核心函数,具有以下关键特性:

-

适用于无连接协议(主要是 UDP)

-

每次接收都返回发送方地址信息

-

保持数据报边界(每次调用接收一个独立数据报)

-

需要处理缓冲区截断和错误情况

-

性能受限于系统调用和缓冲区管理

理解 recvfrom() 的工作原理对于编写高效可靠的网络应用程序至关重要,特别是在处理 UDP 协议时需要特别注意数据报完整性和缓冲区大小管理。

3.3 缓冲区处理

cpp

buffer[size] = '\0'; // 确保字符串正确终止-

手动添加终止符,确保可以安全作为字符串处理

-

防止缓冲区溢出(虽然BUFFER_SIZE-1已经限制了接收长度)

4. 析构函数

cpp

~EchoClient() {

close(_sockfd); // 关闭套接字

}-

资源释放,避免文件描述符泄漏

-

在对象销毁时自动调用

5. 网络通信流程总结

-

初始化阶段:

-

创建UDP套接字

-

设置服务器地址信息

-

-

交互循环:

-

读取用户输入

-

发送消息到服务器

-

接收服务器响应

-

显示响应内容

-

-

终止:程序退出时自动关闭套接字

6. 代码特点分析

-

UDP协议特性:

-

无连接:每次发送都需指定目标地址

-

不可靠:没有连接状态,不保证送达

-

简单高效:适合简单请求-响应模式

-

-

健壮性考虑:

-

检查套接字创建是否成功

-

处理接收错误情况

-

使用固定大小缓冲区防止溢出

-

-

可改进点:

-

没有超时机制,recvfrom可能无限阻塞

-

缓冲区大小固定,长消息会被截断

-

没有验证服务器身份(任何服务器响应都会显示)

-

7. 关键系统调用和函数

| 函数 | 作用 |

|---|---|

socket() |

创建套接字 |

sendto() |

发送UDP数据报 |

recvfrom() |

接收UDP数据报 |

inet_pton() |

IP地址字符串转二进制 |

htons() |

主机到网络字节序转换(16位) |

close() |

关闭套接字 |

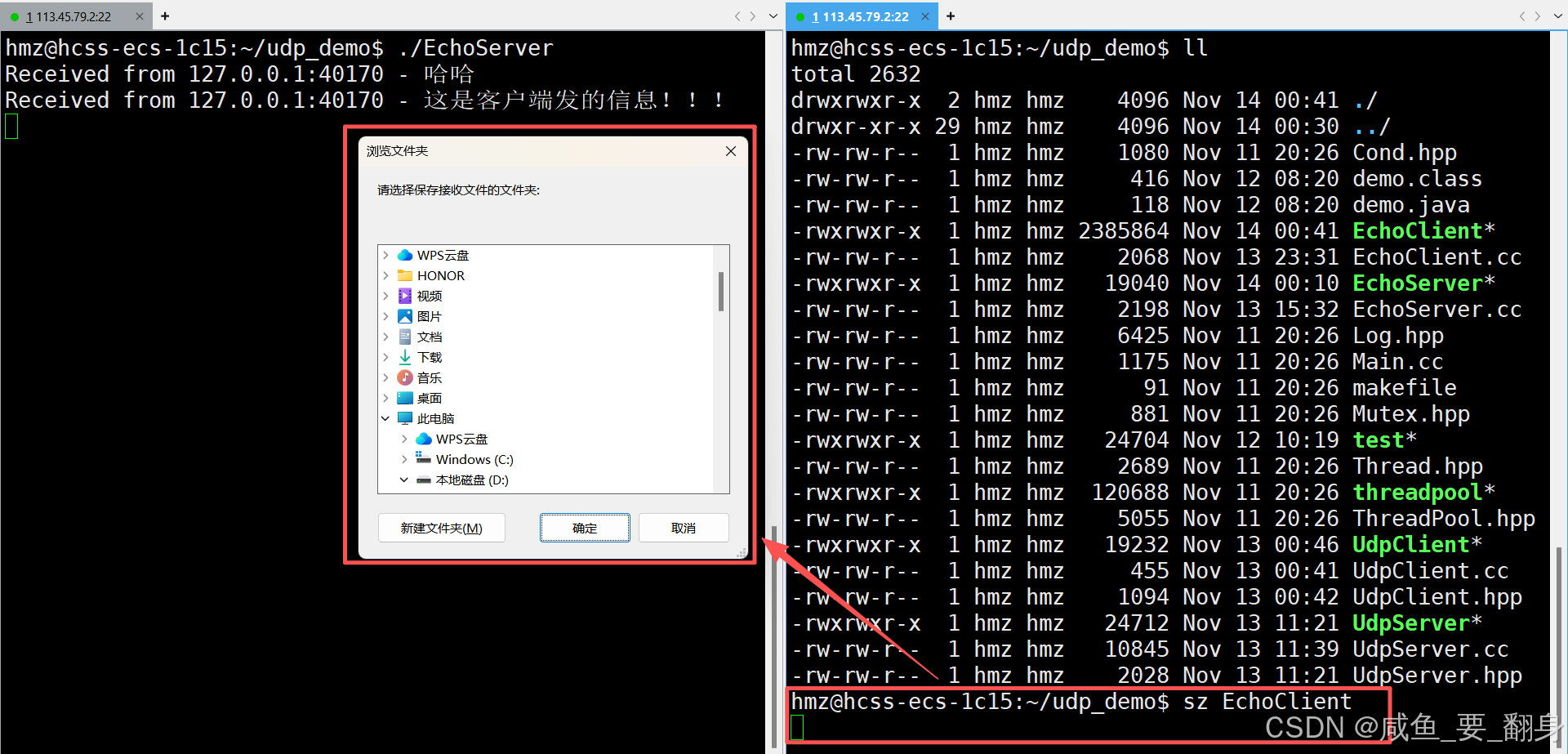

8. 编译运行说明

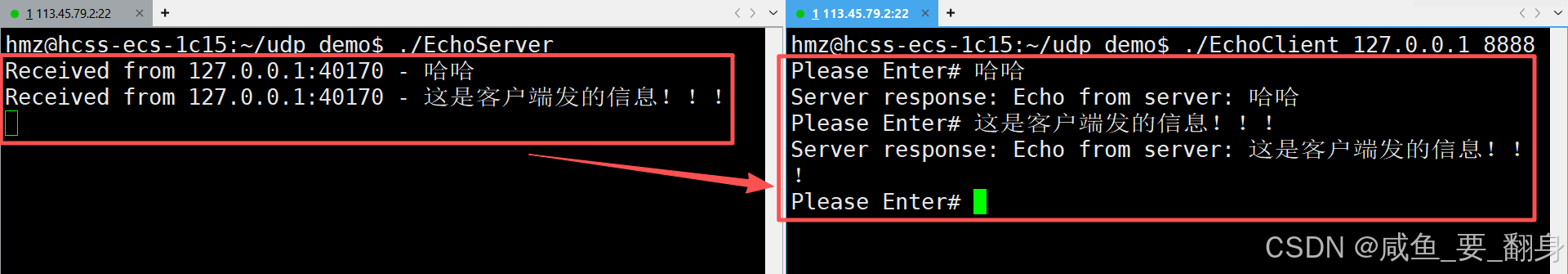

首先需要先启动对应端口的Echo服务器,也就是编译和运行服务端,然后对客户端进行同样的操作,然后测试回声服务器时,服务端和客户端都能观察到相应现象,从而可以准确判断通信状态,如下:

9. 完整工作流程示例

-

比如用户输入消息:"Hello, Server!"

-

客户端发送到指定服务器和端口

-

服务器接收并返回相同消息

-

客户端显示:"Server response: Hello, Server!"

-

循环继续,等待下一条输入

这个简单的回声客户端展示了UDP网络编程的基本模式,可以作为更复杂网络应用的基础。

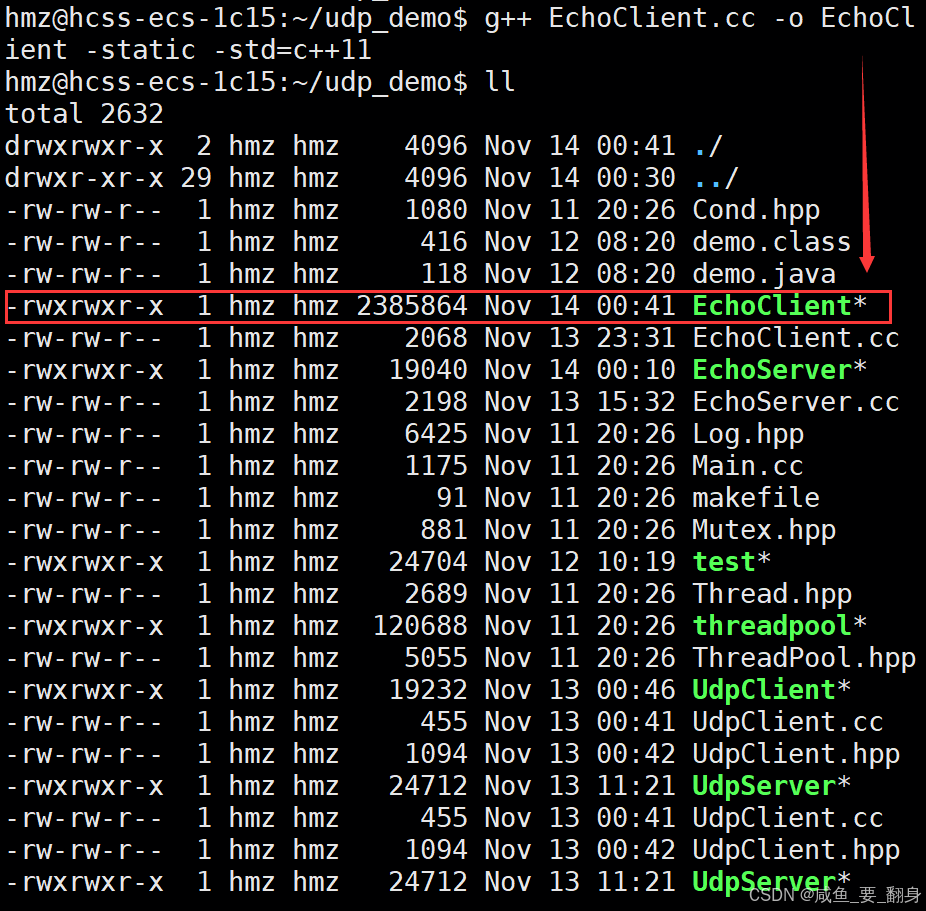

四、网络测试与部署指南

1、静态编译客户端

你可以将生成的可执行程序分享给朋友进行网络测试。为确保程序在各台设备上完全一致,建议在编译客户端时添加-static参数进行静态编译。所以为了在不同机器上运行相同的客户端程序,建议进行静态编译:

cpp

g++ EchoClient.cc -o EchoClient -static -std=c++11静态编译后的程序会包含所有依赖库,因此体积较大,但能确保在不同环境下的兼容性。

2、程序分发方法

你可以先通过sz命令将客户端可执行程序下载到本地,再分享给朋友使用。这类似于我们日常下载PC软件的过程:下载的实际上是客户端程序,而对应的服务端则部署在Linux服务器上运行。

1. 从服务器下载客户端:

bash

sz EchoClient # 使用lrzsz工具下载到本地

将客户端的可执行程序发送给朋友后,对方可以通过以下两种方式将其上传到云服务器:

-

使用rz命令上传

-

直接拖放文件到服务器

上传完成后,执行chmod命令赋予文件可执行权限即可。

2. 上传到目标机器:

-

方法1:使用rz命令上传

bashrz # 选择客户端程序上传 -

方法2:直接拖拽(如果使用图形界面SSH工具)

3. 添加执行权限:

bash

chmod +x client五、代码优化说明

1、错误处理增强:

-

添加了socket创建和绑定的错误检查

-

改进了网络地址转换的错误处理

2、代码结构优化:

-

使用类封装服务器和客户端逻辑

-

将网络地址处理与业务逻辑分离

3、可移植性改进:

-

使用

inet_pton替代已弃用的inet_addr -

添加了

-std=c++11编译选项确保兼容性

4、缓冲区安全:

-

确保所有字符串操作都以null结尾

-

限制接收缓冲区大小防止溢出

这个简易回声服务器实现完整展示了UDP通信的基本模式,可以作为网络编程学习的基础示例,也可以根据需要扩展为更复杂的协议实现。