数百亿参数、庞大算力需求、昂贵的部署成本......当科技巨头们还在追求"更大更强"的AI模型时,一股反向而行的趋势正悄然兴起,并可能彻底改变人工智能的应用格局。

过去一年,AI智能体(AI Agent)热度急剧攀升,成为人工智能领域最受关注的话题之一。从科技巨头到初创企业,纷纷加入这场智能体竞赛。

然而,在这波智能体浪潮背后,一个关键转变正在发生:小而专的模型正取代庞大而全的模型,成为推动智能体普及的核心力量。

智能体热潮

2025年被业界广泛称为 "AI Agent元年" 。今年上半年,随着OpenAI相继发布Operator(执行简单任务的Agent)与Deep Research(进行深度研究的Agent),AI智能体领域的竞争骤然加剧。

智能体与早期AI应用有着根本区别。

AI应用经历了从提示词到工作流,再到智能体的三个发展阶段。最初的提示词阶段,用户通过对话与大模型交互;工作流阶段则通过预设的节点与路径多步骤完成任务。

而智能体是"能够自主感知环境、自主决策、执行任务并达成目标的智能系统"。其核心优势在于感知环境、自主决策及工具使用能力。

科技巨头纷纷押注智能体赛道:Google预计发布能够操作浏览器和其他软件的Project Mariner,百度推出"心响"APP,阿里的"心流"项目则深入探索Agent的人机协同效率。

小模型崛起:AI平民化的关键推力

当众多企业还在追逐更大参数、更强能力的大模型时,小模型正以惊人的速度填补着大模型无法覆盖的市场空白。

据英伟达突破性研究显示,40%至70%的企业级AI任务可以通过小型语言模型更高效地处理------这些参数少于100亿的模型速度比巨型模型快10倍 ,部署和维护成本降低5-20倍。

小模型之所以重要,是因为它们解决了大模型在实际部署中的根本痛点:庞大的计算需求、高昂的推理成本以及对硬件的苛刻要求。

** **

**

在资源受限的环境中,如智能手机、工厂车间、医疗仪器等边缘设备,小模型几乎是唯一可行的选择。

像Coovally这样的AI开发平台,进一步降低了小模型的应用门槛。

它提供从数据预处理、智能标注到模型训练和部署的一站式服务,使开发者无需深厚的专业知识也能快速构建和部署AI模型。这种平民化工具的出现,正让小模型从研究机构的实验室走向千行百业的实际应用。

视觉小模型:智能体的"慧眼"

在计算机视觉领域,小模型同样展现出令人惊叹的表现。

IDEA计算机视觉与机器人研究中心发布的Rex-Omni是一款仅30亿参数的多模态大语言模型,它提升了模型对复杂语义和空间关系的理解水平,使目标检测能力实现跃进。

Rex-Omni将所有视觉感知任务统一到"坐标预测框架"下,即每个任务均被构建为"生成坐标序列",通过创新的任务构建、数据引擎和训练流程,解决了现有多模态大语言模型"语言强但定位弱"的痛点。

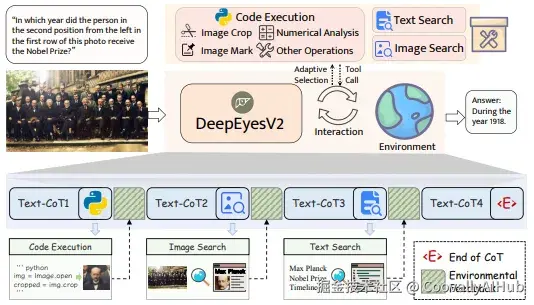

同样,小红书团队推出的DeepEyesV2多模态AI模型通过智能利用外部工具,在多项任务中超越了更大型的模型。

该模型能组合使用代码执行、图像搜索和文本搜索三类工具,把图像操作、Python执行和图像/文本搜索整合起来,灵活应对各种查询。

小模型逆袭的关键

小模型之所以能在智能体中发挥重要作用,关键在于工具使用能力的突破。

2025年,Agent的核心变化在于Tool Use能力取得了实质性进展。从编程到browser-use(Agent模拟用户在浏览器中的操作),再到computer-use(Agent操控计算机系统),Agent的工具使用能力得到显著增强。

DeepEyesV2的研究团队发现,仅靠强化学习,模型无法稳定地用工具完成多模态任务。他们开发出两阶段的训练流程:第一阶段学习把图像理解和工具使用结合起来;第二阶段再用强化学习优化这些行为。

工具使用能力的提升,使小模型能够突破参数限制,利用外部资源扩展自身能力。这类似于一个人学会使用图书馆,不必记忆所有知识,却能在需要时获取所需信息。

为何小模型更适合智能体

与小模型相比,大型模型在部署上面临重重困难。传统闭源AI解决方案部署成本通常在50万到数百万人民币,而通过开源社区支持,中小企业仅需20-50万元即可完成小模型部署。

私有化部署虽然解决了数据安全与定制化需求,却带来了一系列新问题:市场碎片化、资源重复投入、计算资源利用率低。

思瀚产业研究院数据显示,近60%企业选择在本地数据中心或私有云和边缘位置部署AI推理模型,显示出对私有部署的偏好。

这种"重硬轻软"的投资惯性,导致硬件重复投资,增加财政负担和企业成本。

小模型则以其轻量、高效、低成本的特性,成为智能体普及的理想选择:参数更少、快速推理、资源高效、特定任务优化、注重隐私、成本效益高、更易于微调、便携易部署。

小模型智能体已无处不在

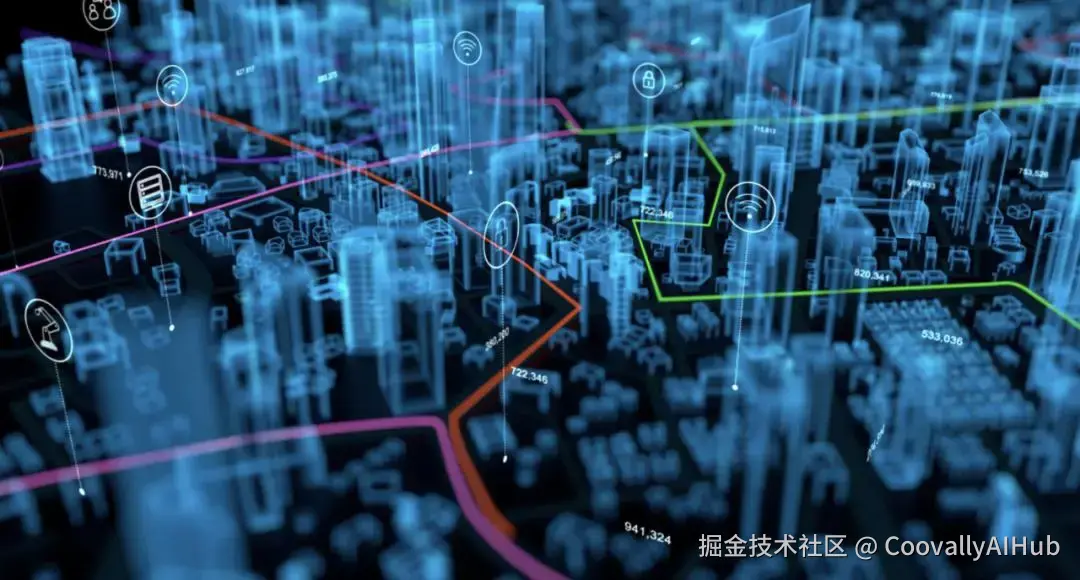

在智慧城市领域,联想集团在武夷山、宜昌等城市相继落地 "城市超级智能体" ,将AI能力输送给城市的各行各业和市民游客,实现从政务到民生、产业的全面智能化。

在机器人领域,Google DeepMind上线的SIMA 2预览版依托轻量级的Gemini 2.5 Flash-lite模型,任务成功率相较于SIMA 1大幅提高,能在从未见过的新环境里完成复杂指令,还具备自我改进能力。

在内容创作、知识问答、智能助理、AI搜索等场景中,基于小模型的智能体也已实现广泛应用。

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长栗蔚表示,在企业级应用方面,可以应用智能体推动企业降本增效和数据驱动决策的进一步实践。

在Coovally上,持续集成和开源多类高质量数据集, 覆盖无人机巡检、智慧农业、智慧渔业等多个领域,推动AI开发更加高效与开放。

!!点击下方链接,立即体验Coovally!!

平台链接: www.coovally.com

小模型智能体的发展路径

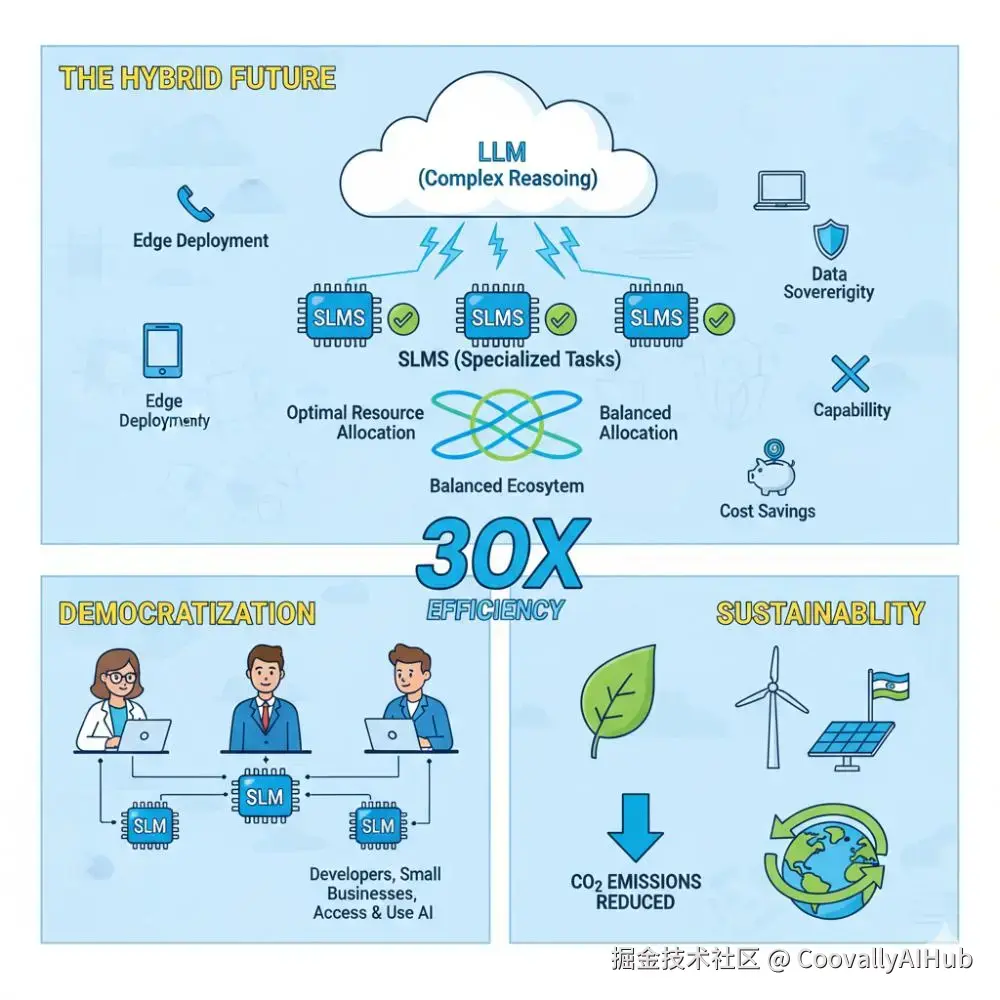

小模型智能体的发展不会取代大模型,而是形成一种互补共生的关系。企业正在将两者结合起来,构建混合架构,以优化不同的使用场景:大模型处理复杂的推理、战略规划和创造性任务;

SLM执行器管理高频次、特定任务的操作,例如客户支持、数据处理和监控。

这种分工协作既能实现最佳资源分配,又能保持复杂工作流程所需的智能性。

未来,强化学习驱动的持续迭代将是Agent发展的关键路径。随着工具使用能力的进一步突破,小模型智能体将能在更复杂的环境中感知、决策和行动,真正成为人类的智能助手。

AI智能体正在走出实验室,走进普通人的日常生活。它们不再是被大型科技公司垄断的尖端技术,而是成为中小企业甚至个人都能驾驭的智能工具。

计算机视觉小模型与智能体的结合,预示着一个全新方向的诞生------人工智能不再追求"更大更全",而是朝着"小而专、专而精"的方向演化。

这或许才是人工智能真正走向普及、走向平民化的必经之路。