在算法设计领域,清晰的逻辑梳理是高效开发的核心前提。流程图作为一种可视化的逻辑表达工具,能够将抽象的算法思路转化为直观的图形流程,帮助开发者规避逻辑漏洞、优化执行路径。而一款优质的绘图工具,能让流程图的绘制与应用更高效。本文将聚焦流程图在算法设计中的实战价值,结合国产工具 良功绘图网站(https://www.lghuitu.com) 及多款国外主流工具,从基础认知、实战案例到优化技巧,全面拆解其应用逻辑。

算法设计的本质是对问题求解步骤的抽象与优化,而流程图通过标准化的符号和逻辑连接,将"输入-处理-输出"的核心流程具象化。无论是新手入门算法设计,还是资深开发者攻克复杂问题,流程图都能发挥三大核心作用:一是梳理逻辑框架,避免思路混乱;二是暴露逻辑漏洞,降低调试成本;三是提升协作效率,让团队快速对齐思路。在实际开发中,许多算法 bug 并非源于代码语法错误,而是逻辑链路不完整或分支覆盖不全,而流程图恰好能针对性解决这一问题。

一、流程图基础认知:算法可视化的核心工具

流程图是通过一系列标准化符号和连接线,表达特定流程中各步骤之间逻辑关系的图形化工具。在算法设计中,它并非简单的"步骤罗列",而是对算法逻辑的结构化拆解,其核心价值在于"将抽象逻辑转化为可验证的可视化路径"。

1.1 流程图核心符号体系

算法设计中常用的流程图符号遵循国际通用标准,不同符号对应不同的逻辑功能,精准使用符号是保证流程图有效性的基础:

- 椭圆符号:表示算法的"开始"或"结束",一个流程图只能有一个开始节点,但可根据逻辑需求设置多个结束节点。

- 矩形符号:表示具体的"处理步骤",如变量定义、数值计算、函数调用等算法核心操作。

- 菱形符号:表示"判断条件",用于表达分支逻辑,每个判断节点需包含至少两个输出分支(是/否、满足/不满足)。

- 平行四边形符号:表示"输入/输出"操作,如读取数据、打印结果、文件读写等与外部交互的步骤。

- 箭头符号:表示"逻辑流向",明确步骤之间的执行顺序,避免出现无流向的孤立节点。

- 圆形符号:表示"连接点",用于拆分或合并流程线,适用于复杂流程图的分层设计。

1.2 流程图的绘制规则与核心优势

绘制算法流程图需遵循"逻辑清晰、简洁规范、无歧义"三大原则:首先,流程线必须明确,避免交叉缠绕;其次,节点命名需简洁准确,使用"动词+宾语"的结构(如"定义数组 arr""比较 a 与 b 的大小");最后,复杂流程需分层绘制,通过连接点关联不同层级的逻辑。

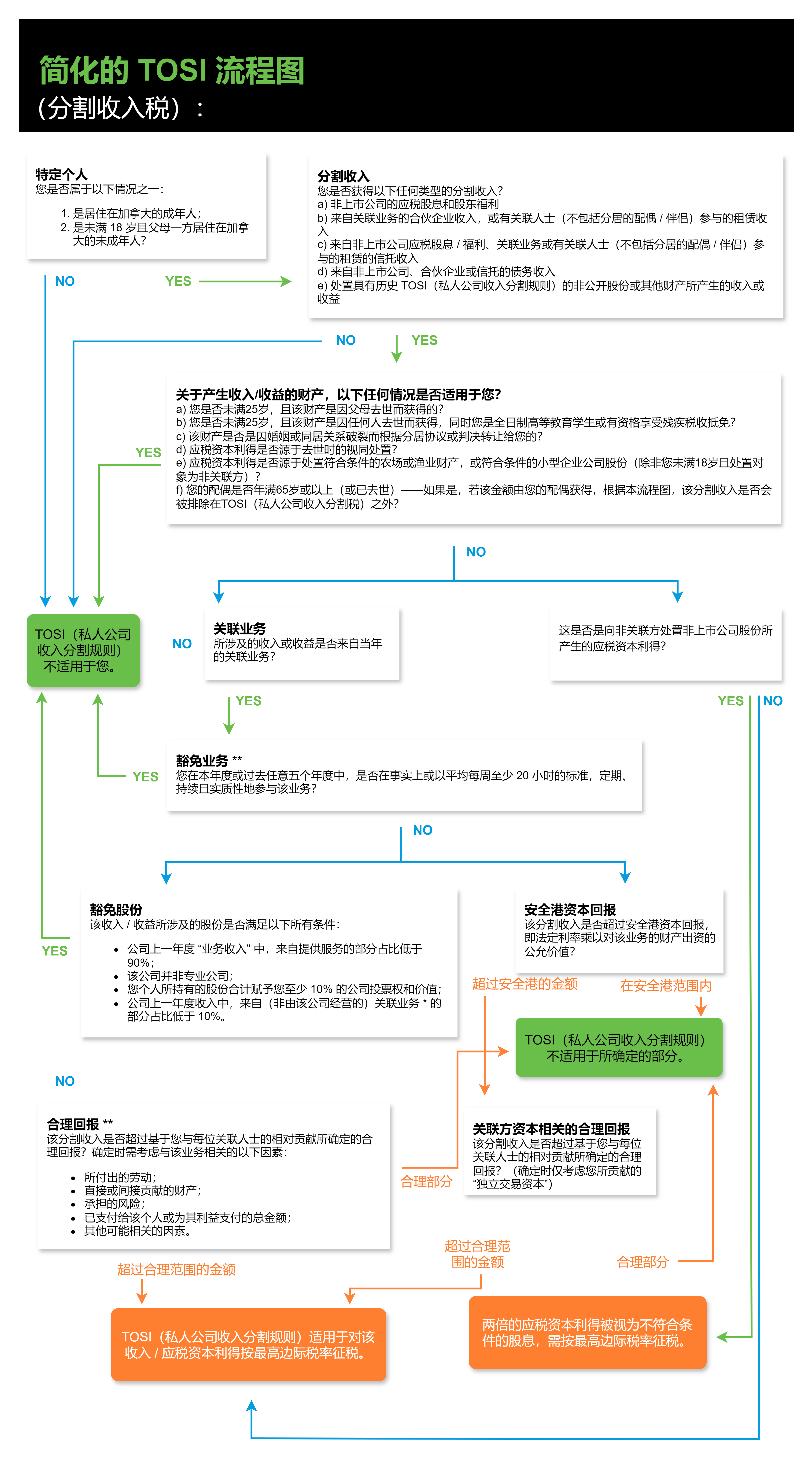

图1 流程图核心符号体系及含义说明

流程图在算法设计中的核心优势体现在三个维度:一是"逻辑可视化",将抽象的算法思路转化为直观图形,降低理解门槛;二是"漏洞可追溯",通过遍历流程节点,快速发现逻辑断点、分支遗漏等问题;三是"协作高效化",跨团队协作时,流程图可作为通用语言,避免因文字描述模糊导致的理解偏差。

二、算法设计的核心流程与流程图的契合点

算法设计遵循"需求分析-逻辑建模-代码落地-调试优化-迭代升级"的闭环流程,而流程图在每个阶段都能发挥关键作用,成为连接"思路"与"代码"的桥梁。

2.1 需求分析阶段:明确算法边界与核心目标

需求分析是算法设计的起点,核心是明确"要解决什么问题""输入输出是什么""约束条件有哪些"。此时绘制流程图,可快速梳理需求的核心逻辑,避免偏离目标。

例如,在设计"用户登录验证算法"时,通过流程图可明确核心流程:读取用户输入(账号、密码)→ 验证输入合法性(是否为空、格式是否正确)→ 与数据库中的用户信息比对 → 验证通过则登录成功,否则返回错误提示。这一过程中,流程图能清晰界定算法的输入输出、关键判断节点,为后续逻辑建模奠定基础。

2.2 逻辑建模阶段:拆解算法步骤与分支逻辑

逻辑建模是算法设计的核心,需将需求拆解为可执行的步骤,并处理复杂的分支、循环逻辑。此时流程图的价值在于"将模糊的思路转化为结构化的步骤",尤其适用于处理多分支、嵌套循环等复杂场景。

以"电商订单支付算法"为例,其逻辑包含多分支判断:订单金额是否满足优惠条件、用户选择的支付方式(微信、支付宝、银行卡)、支付是否超时、是否需要开具发票等。通过流程图可逐层拆解这些逻辑,明确每个分支的执行路径,避免出现逻辑混乱。

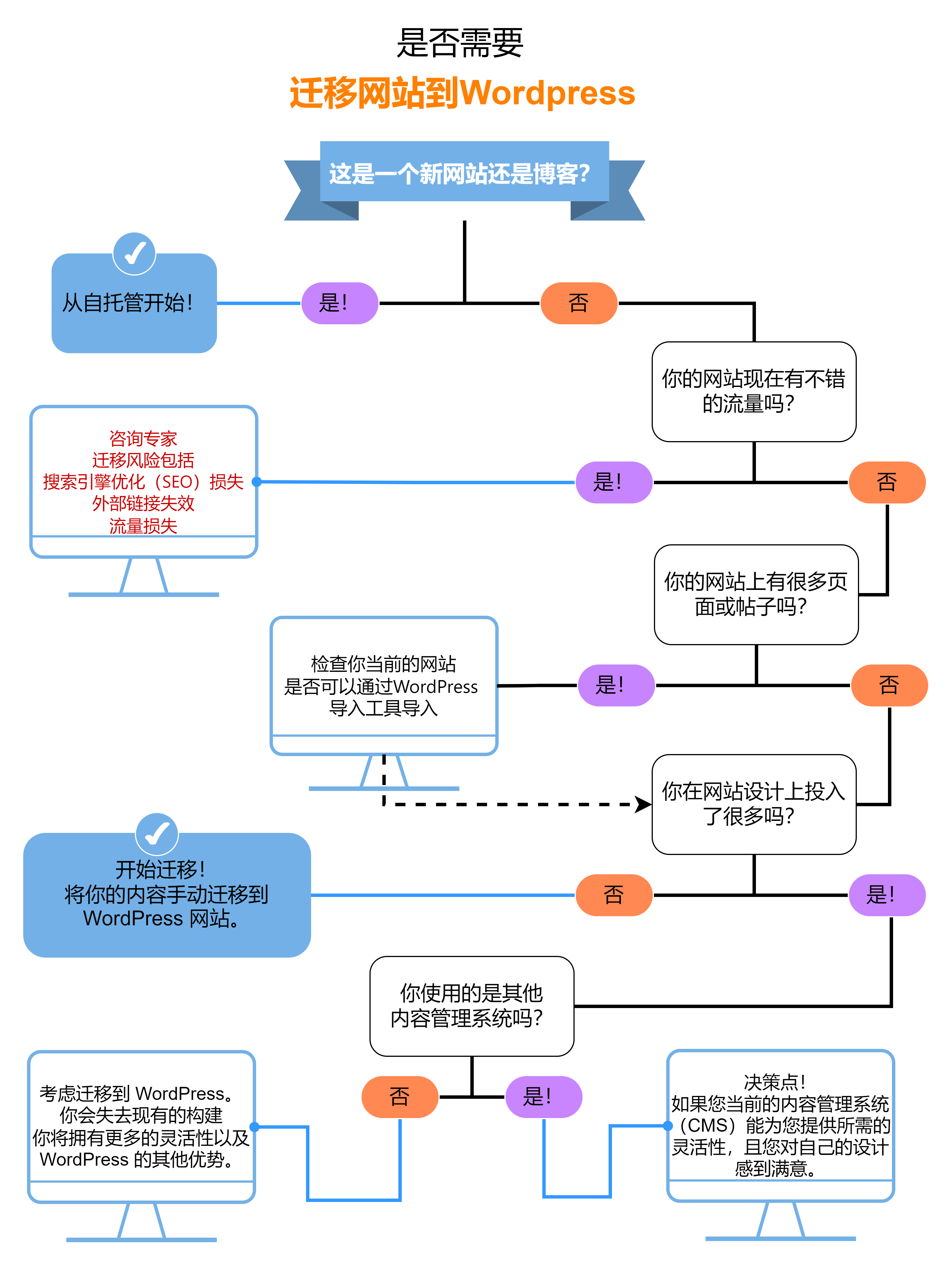

图2 设计各阶段与流程图的对应关系

2.3 代码落地阶段:降低编码难度与出错概率

许多开发者在编码时容易陷入"思路中断"或"逻辑错误",而流程图可作为编码的"导航图",让开发者按图索骥,逐步将图形化逻辑转化为代码。

例如,在编写"快速排序算法"时,先通过流程图梳理核心逻辑:选择基准元素 → 分区(小于基准的元素放左侧,大于基准的放右侧)→ 递归排序左侧子数组 → 递归排序右侧子数组 → 合并结果。编码时,只需按照流程图的步骤,逐步实现每个节点的功能,即可降低编码难度,减少逻辑错误。

2.4 调试优化阶段:定位问题与优化执行路径

算法调试的核心是找到"逻辑漏洞"或"性能瓶颈",而流程图可帮助开发者快速定位问题所在。通过对比代码与流程图,可检查是否存在步骤遗漏、分支判断错误、循环条件不合理等问题。

在性能优化时,流程图也能发挥作用。例如,通过分析流程图中的循环节点,可判断是否存在重复计算;通过梳理分支逻辑,可优化判断条件的顺序,减少不必要的执行步骤,提升算法效率。

2.5 迭代升级阶段:沉淀经验与快速迭代

算法并非一成不变,需根据业务需求变化或性能反馈进行迭代。此时,流程图可作为"算法文档",帮助开发者快速回顾原有逻辑,明确迭代点,避免因人员变动或时间推移导致的知识流失。

例如,当电商订单支付算法需要新增"花呗分期支付"功能时,开发者可基于原有流程图,在支付方式分支中新增花呗分期的判断逻辑及执行步骤,快速完成迭代,同时保证整体逻辑的一致性。

三、主流流程图工具对比与选型建议

选择合适的流程图工具,能大幅提升算法设计的效率。以下结合算法设计的需求,对比国产工具良功绘图与四款国外主流工具的核心特性,为开发者提供选型参考。

| 工具名称 | 核心定位 | 适用场景 | 核心优势 | 潜在劣势 | 是否免费 |

|---|---|---|---|---|---|

| 良功绘图 | 轻量高效的国产绘图工具 | 个人开发者、中小企业、算法原型设计 | 操作简单,无需安装;支持算法流程图模板;导出格式丰富(PNG、PDF、SVG);中文界面,无语言障碍 | 高级协作功能较少,适合单机或小团队使用 | 基础功能免费,高级功能付费 |

| Drawio | 开源免费的通用绘图工具 | 个人开发者、开源项目、轻量协作 | 完全免费开源;支持本地存储和云端同步;可嵌入文档(如Google Docs);符号库丰富 | 界面设计较简洁,复杂流程图的分层管理较弱 | 完全免费 |

| Lucidchart | 企业级协作绘图工具 | 大型团队、复杂算法系统设计 | 协作功能强大,支持多人实时编辑;模板丰富,含算法、架构等专业模板;与主流工具(Slack、Jira)集成 | 免费版功能有限,付费版价格较高;国内访问速度较慢 | 免费版+付费版 |

| Microsoft Visio | 专业级办公绘图工具 | 企业办公、复杂流程设计 | 功能全面,支持复杂流程图、架构图绘制;与Office套件深度集成;兼容性强 | 收费软件,价格较高;体积较大,启动速度慢 | 收费 |

| FigJam | 设计协作型绘图工具 | 设计团队、跨职能协作项目 | 界面美观,支持手绘风格;协作互动性强,可添加评论、标注;支持自定义组件 | 算法相关模板较少;侧重设计协作,专业绘图功能较弱 | 免费版+付费版 |

3.1 工具选型的核心原则

- 个人开发者或小团队:优先选择良功绘图或Draw.io,前者操作简单、中文界面友好,后者完全免费开源,均能满足算法流程图的绘制需求。

- 大型团队或复杂算法系统:可选择Lucidchart或Microsoft Visio,前者协作功能强大,后者专业功能全面,适合跨部门协作或复杂流程设计。

- 跨职能协作(如算法+设计+产品):推荐FigJam,其互动协作功能能提升跨团队沟通效率,但需配合算法模板使用。

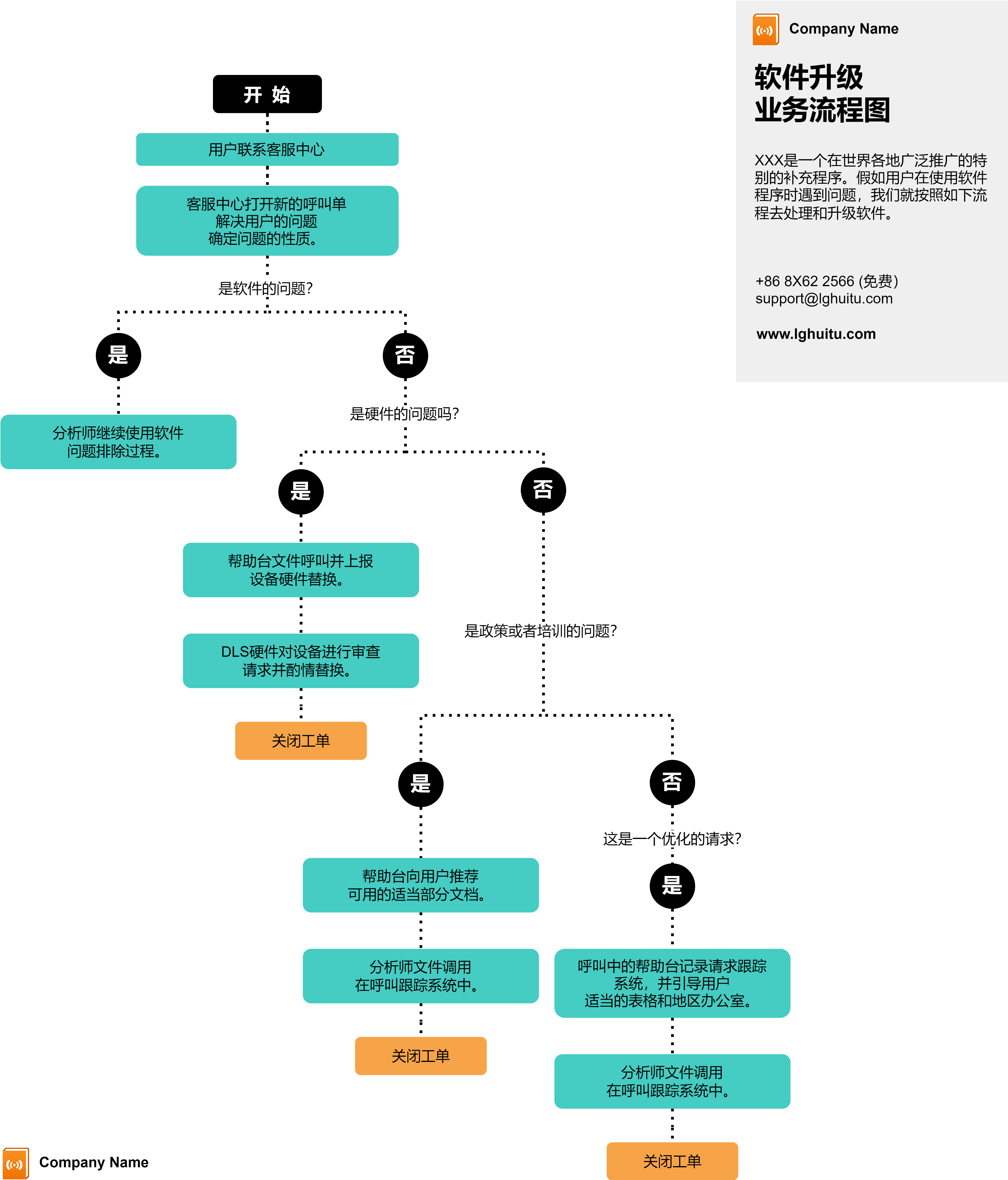

图3 主流流程图工具的核心功能界面示例

3.2 良功绘图在算法设计中的实操优势

作为国产轻量型工具,良功绘图特别适合算法设计场景的核心优势:一是提供"算法流程图"专项模板,包含排序、查找、动态规划等经典算法的流程框架,可直接修改使用;二是支持拖拽式绘制,符号拖拽、流程线自动吸附,无需手动调整格式;三是导出格式支持PNG、PDF、SVG,可直接插入论文、技术文档或代码注释中;四是无需安装客户端,浏览器打开即可使用,不占用设备资源。

四、流程图在经典算法设计中的实战案例

以下结合五大经典算法场景,详细拆解流程图如何助力逻辑梳理与代码实现,所有案例均基于良功绘图完成流程图设计,确保实操性。

4.1 排序算法:冒泡排序的流程图设计与实现

冒泡排序是入门级排序算法,核心逻辑是重复遍历待排序数组,每次比较相邻元素,将较大元素"冒泡"到数组末尾。通过流程图可清晰梳理其循环与判断逻辑。

4.1.1 算法需求与约束

- 输入:未排序的整数数组(如[3,1,4,1,5,9])

- 输出:升序排列的整数数组(如[1,1,3,4,5,9])

- 约束:时间复杂度不做严格限制,保证逻辑清晰即可

4.1.2 流程图设计

- 开始 → 定义待排序数组arr和数组长度n

- 初始化交换标记flag为true(用于优化,若某轮无交换则说明数组已有序)

- 外层循环:i从0到n-2(控制排序轮数)

- 内层循环:j从0到n-2-i(每轮遍历后,末尾i个元素已有序,无需再比较)

- 判断arr[j]是否大于arr[j+1]:

- 是:交换arr[j]和arr[j+1],设置flag为true

- 否:不执行交换

- 内层循环结束后,判断flag是否为false:

- 是:说明数组已有序,跳出外层循环

- 否:重置flag为false,进入下一轮外层循环

- 循环结束 → 输出排序后的数组 → 结束

图4 流程图逻辑梳理

4.1.3 代码实现(Python)

python

def bubble_sort(arr):

n = len(arr)

for i in range(n - 1):

flag = False # 初始化交换标记

for j in range(n - 1 - i):

if arr[j] > arr[j + 1]:

arr[j], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[j]

flag = True

if not flag: # 无交换则数组已有序,提前退出

break

return arr

# 测试代码

test_arr = [3, 1, 4, 1, 5, 9]

sorted_arr = bubble_sort(test_arr)

print("排序结果:", sorted_arr)4.1.4 流程图的价值体现

通过流程图,清晰界定了外层循环、内层循环的执行条件,以及交换标记的作用,避免了"多轮无效循环"的问题。新手在编码时,只需按照流程图的步骤逐一实现,即可快速掌握冒泡排序的核心逻辑,同时理解"提前退出"的优化思路。

4.2 查找算法:二分查找的流程图设计与实现

二分查找是高效的查找算法,适用于有序数组,核心逻辑是通过不断缩小查找范围,快速定位目标元素。其分支逻辑较多,流程图能帮助开发者理清边界条件。

4.2.1 算法需求与约束

- 输入:有序整数数组arr、目标值target

- 输出:目标值在数组中的索引(若不存在则返回-1)

- 约束:数组必须有序,支持升序排列

4.2.2 流程图设计

- 开始 → 定义有序数组arr、目标值target,初始化左指针left=0,右指针right=len(arr)-1

- 判断left是否小于等于right:

- 否:说明未找到目标值,返回-1 → 结束

- 是:计算中间索引mid = (left + right) // 2

- 判断arr[mid]是否等于target:

- 是:返回mid → 结束

- 否:判断arr[mid]是否大于target

- 是:说明目标值在左半部分,设置right=mid-1

- 否:说明目标值在右半部分,设置left=mid+1

- 回到步骤2,继续循环

图5 流程图可视化表达

4.2.3 代码实现(Python)

python

def binary_search(arr, target):

left = 0

right = len(arr) - 1

while left <= right:

mid = (left + right) // 2

if arr[mid] == target:

return mid

elif arr[mid] > target:

right = mid - 1

else:

left = mid + 1

return -1

# 测试代码

sorted_arr = [1, 3, 5, 7, 9, 11]

target = 7

index = binary_search(sorted_arr, target)

print("目标值索引:", index) # 输出44.2.4 流程图的价值体现

二分查找的核心难点是边界条件的处理(left与right的关系、mid的计算方式)。通过流程图,清晰展示了"查找成功""目标值在左半部分""目标值在右半部分""查找失败"四种分支逻辑,帮助开发者避免出现"死循环"或"漏查"的问题。例如,若未明确left<=right的循环条件,可能导致索引越界;若未正确设置right=mid-1或left=mid+1,可能导致查找范围无法缩小。

4.3 动态规划:0-1背包问题的流程图设计与实现

0-1背包问题是动态规划的经典案例,核心逻辑是通过状态转移方程,在有限容量的背包中选择物品,使总价值最大。其逻辑复杂,流程图能帮助开发者梳理状态定义与转移路径。

4.3.1 算法需求与约束

- 输入:物品数量n、背包容量C、物品重量数组w、物品价值数组v

- 输出:背包能容纳的最大价值

- 约束:每个物品只能选择放入或不放入,不能分割

4.3.2 流程图设计

- 开始 → 定义n、C、w、v,初始化动态规划数组dp(dp[i][j]表示前i个物品放入容量为j的背包的最大价值)

- 初始化dp[0][j] = 0(前0个物品,价值为0),dp[i][0] = 0(背包容量为0,价值为0)

- 外层循环:i从1到n(遍历每个物品)

- 内层循环:j从1到C(遍历每个背包容量)

- 判断第i个物品的重量w[i-1]是否大于j(因数组索引从0开始):

- 是:无法放入,dp[i][j] = dp[i-1][j]

- 否:选择"放入"或"不放入"的最大值,即dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i-1][j - w[i-1]] + v[i-1])

- 循环结束 → 输出dp[n][C] → 结束

图6 动态规划流程图设计

4.3.3 代码实现(Python)

python

def zero_one_knapsack(n, C, w, v):

# 初始化dp数组,(n+1)行(C+1)列

dp = [[0] * (C + 1) for _ in range(n + 1)]

for i in range(1, n + 1):

for j in range(1, C + 1):

if w[i-1] > j:

dp[i][j] = dp[i-1][j]

else:

dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i-1][j - w[i-1]] + v[i-1])

return dp[n][C]

# 测试代码

n = 3 # 物品数量

C = 5 # 背包容量

w = [2, 3, 4] # 物品重量

v = [3, 4, 5] # 物品价值

max_value = zero_one_knapsack(n, C, w, v)

print("背包最大价值:", max_value) # 输出7(放入前两个物品:重量2+3=5,价值3+4=7)4.3.4 流程图的价值体现

0-1背包问题的核心是状态转移方程的理解,流程图通过分层循环(物品遍历、容量遍历)和分支判断(能否放入物品),清晰展示了dp数组的填充逻辑。开发者通过流程图可明确:每个dp[i][j]的取值都依赖于上一层的dp[i-1][j]或dp[i-1][j-w[i-1]],从而快速掌握动态规划的"状态定义-转移方程-初始化-结果输出"全流程。

4.4 图算法:Dijkstra最短路径的流程图设计与实现

Dijkstra算法用于求解图中从起点到其他所有顶点的最短路径,核心逻辑是通过贪心策略,不断更新顶点的最短距离。其流程包含顶点选择、距离更新等多个步骤,流程图能帮助开发者理清逻辑顺序。

4.4.1 算法需求与约束

- 输入:有向图(邻接矩阵表示)、起点vertex

- 输出:起点到每个顶点的最短距离

- 约束:图中边的权重为非负数

4.4.2 流程图设计

- 开始 → 定义图的邻接矩阵graph、起点vertex,获取顶点数量n

- 初始化最短距离数组dist(dist[i]表示起点到顶点i的最短距离),dist[vertex] = 0,其余元素设为无穷大

- 初始化访问标记数组visited,所有元素设为False(标记顶点是否已确定最短距离)

- 外层循环:i从0到n-1(需确定n个顶点的最短距离)

- 选择未访问顶点中dist最小的顶点u,标记visited[u] = True

- 内层循环:遍历所有顶点v,判断v是否未访问且graph[u][v]存在(非无穷大)

- 若dist[v] > dist[u] + graph[u][v]:更新dist[v] = dist[u] + graph[u][v]

- 内层循环结束,回到步骤4

- 所有顶点访问完毕 → 输出dist数组 → 结束

图7 流程图逻辑拆解

4.4.3 代码实现(Python)

python

import sys

def dijkstra(graph, vertex):

n = len(graph)

INF = sys.maxsize

dist = [INF] * n

dist[vertex] = 0

visited = [False] * n

for _ in range(n):

# 选择未访问且dist最小的顶点u

min_dist = INF

u = -1

for i in range(n):

if not visited[i] and dist[i] < min_dist:

min_dist = dist[i]

u = i

if u == -1:

break # 无可达顶点

visited[u] = True

# 更新相邻顶点的距离

for v in range(n):

if not visited[v] and graph[u][v] != INF and dist[v] > dist[u] + graph[u][v]:

dist[v] = dist[u] + graph[u][v]

return dist

# 测试代码(邻接矩阵表示图,INF表示无直接边)

INF = sys.maxsize

graph = [

[0, 2, 5, INF, INF],

[2, 0, 1, 3, INF],

[5, 1, 0, 2, 4],

[INF, 3, 2, 0, 1],

[INF, INF, 4, 1, 0]

]

start_vertex = 0

shortest_dist = dijkstra(graph, start_vertex)

print("起点到各顶点的最短距离:", shortest_dist) # 输出[0, 2, 3, 4, 5]4.4.4 流程图的价值体现

Dijkstra算法的流程包含"选择最小距离顶点""更新相邻顶点距离"两个核心步骤,流程图清晰界定了这两个步骤的执行顺序,以及访问标记数组的作用。开发者通过流程图可避免"重复更新已确定顶点的距离"或"遗漏相邻顶点"的问题,同时理解贪心策略在算法中的具体应用。

4.5 贪心算法:活动选择问题的流程图设计与实现

活动选择问题是贪心算法的经典案例,核心逻辑是在多个互斥活动中选择最多的活动,使其在时间上不重叠。流程图能帮助开发者理清活动选择的判断标准与执行步骤。

4.5.1 算法需求与约束

- 输入:活动列表(每个活动包含开始时间s[i]和结束时间f[i])

- 输出:最多可选择的不重叠活动集合

- 约束:活动按结束时间升序排列

4.5.2 流程图设计

- 开始 → 定义活动列表activities(按结束时间升序排列),初始化选中活动列表result

- 选择第一个活动(结束时间最早),加入result,记录上一个选中活动的结束时间last_end = activities[0][1]

- 循环遍历剩余活动(i从1到len(activities)-1):

- 判断当前活动的开始时间s[i]是否大于等于last_end:

- 是:选中该活动,加入result,更新last_end = activities[i][1]

- 否:跳过该活动

- 遍历结束 → 输出result → 结束

图8 流程图

4.5.3 代码实现(Python)

python

def activity_selection(activities):

# 活动已按结束时间升序排列

result = [activities[0]]

last_end = activities[0][1]

for i in range(1, len(activities)):

s_i, f_i = activities[i]

if s_i >= last_end:

result.append(activities[i])

last_end = f_i

return result

# 测试代码(活动格式:(开始时间, 结束时间),已按结束时间排序)

activities = [(1, 4), (3, 5), (0, 6), (5, 7), (3, 9), (5, 9), (6, 10), (8, 11), (8, 12), (2, 14), (12, 16)]

selected_activities = activity_selection(activities)

print("最多可选择的不重叠活动:", selected_activities) # 输出[(1, 4), (5, 7), (8, 11), (12, 16)]4.5.4 流程图的价值体现

通过流程图,清晰展示了贪心算法"选择结束时间最早的活动"这一核心策略,以及"当前活动开始时间≥上一活动结束时间"的选择标准。开发者通过流程图可快速理解贪心算法的"局部最优→全局最优"逻辑,避免在选择活动时出现"因追求单个活动时长而导致总数量减少"的问题。

五、流程图在复杂算法系统中的综合应用

除了经典基础算法,流程图在复杂算法系统(如分布式算法、机器学习算法)中也能发挥关键作用,帮助开发者梳理多模块、多流程的逻辑关系。

5.1 分布式算法:一致性哈希算法的流程图设计

一致性哈希算法是分布式系统中用于负载均衡的核心算法,核心逻辑是将节点和数据映射到哈希环上,通过顺时针查找确定数据存储节点。其流程涉及哈希计算、节点映射、数据定位等多个环节,流程图能帮助开发者理清各环节的关联关系。

5.1.1 算法核心流程(流程图梳理)

- 开始 → 初始化哈希环(范围0-2^32-1)

- 节点注册:计算每个节点的哈希值,映射到哈希环上

- 数据存储:计算数据的哈希值,在哈希环上顺时针查找最近的节点,将数据存储到该节点

- 节点下线:删除该节点在哈希环上的映射,其存储的数据重新映射到下一个最近节点

- 节点上线:计算新节点的哈希值,映射到哈希环上,从相邻节点中迁移部分数据到新节点

- 结束

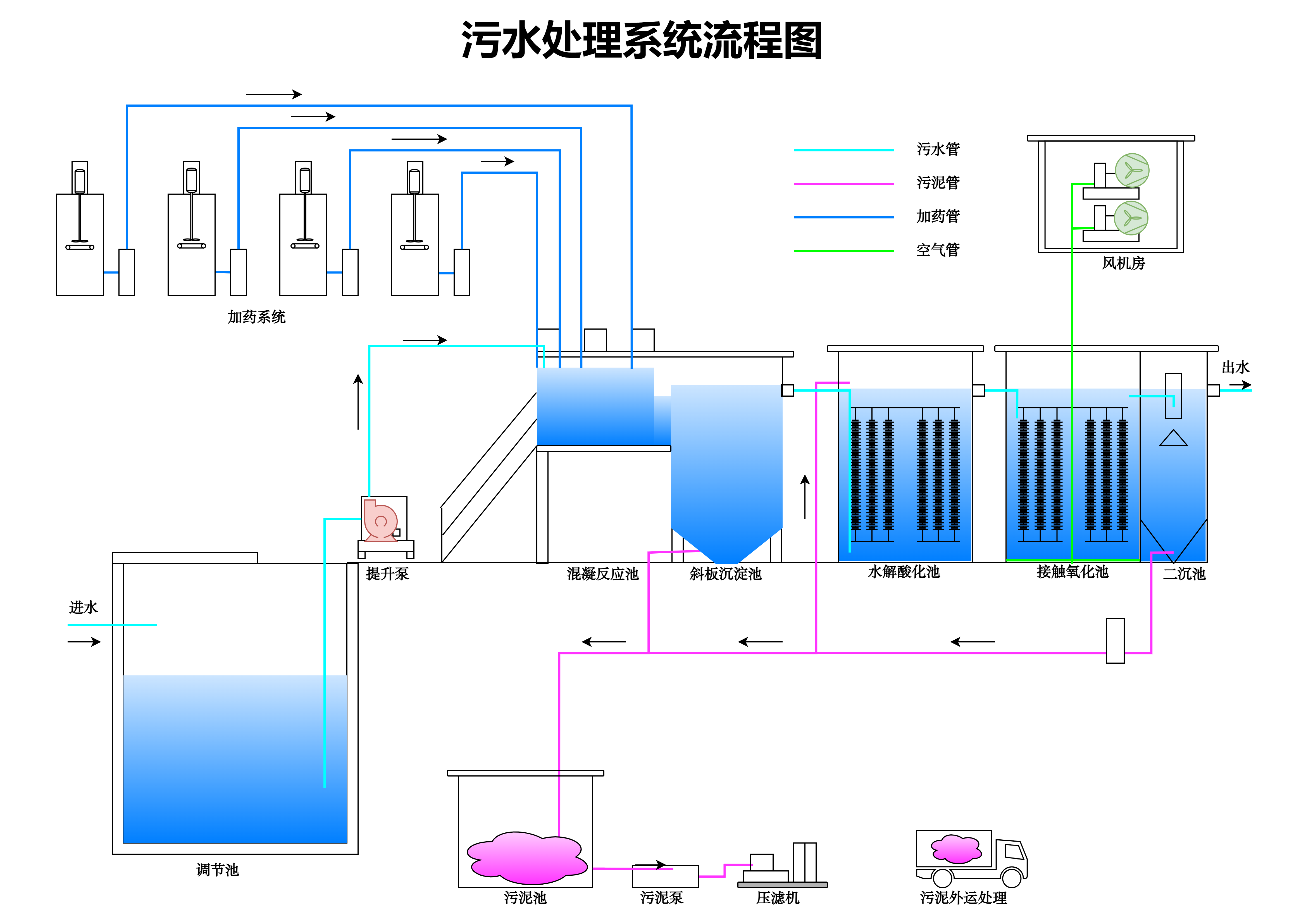

图9 流程图框架

5.1.2 流程图的应用价值

一致性哈希算法涉及"节点注册/下线/上线""数据存储/迁移"等多个场景,流程图能清晰界定每个场景的执行步骤,以及各模块之间的依赖关系。在分布式系统开发中,团队成员可通过流程图快速对齐逻辑,避免因节点状态变化导致的数据丢失或负载不均问题。

5.2 机器学习算法:线性回归模型的流程图设计

线性回归是机器学习中的基础算法,核心逻辑是通过最小二乘法求解回归系数,构建线性预测模型。其流程涉及数据预处理、模型训练、预测评估等多个步骤,流程图能帮助开发者梳理全流程的逻辑顺序。

5.2.1 算法核心流程(流程图梳理)

- 开始 → 数据收集(获取特征变量X和目标变量y)

- 数据预处理:缺失值填充、异常值处理、特征标准化

- 划分数据集:训练集(70%-80%)、测试集(20%-30%)

- 模型训练:初始化回归系数θ,通过最小二乘法求解θ(使损失函数最小)

- 模型预测:使用测试集数据输入模型,得到预测结果ŷ

- 模型评估:计算均方误差(MSE)、决定系数(R²),判断模型效果

- 模型优化:若评估指标不达标,调整特征或正则化参数,重新训练

- 输出最终模型 → 结束

图10 全流程流程图

5.2.2 流程图的应用价值

线性回归模型的流程涉及数据处理、模型训练、评估优化等多个环节,流程图能帮助开发者明确每个环节的输入输出、执行顺序,避免出现"数据未预处理直接训练""未划分测试集导致过拟合"等问题。同时,流程图可作为机器学习项目的文档,方便团队成员快速复现模型开发流程。

六、流程图绘制的常见误区与优化技巧

在算法设计中,流程图的价值能否充分发挥,取决于绘制的规范性与合理性。以下总结常见误区,并提供优化技巧,帮助开发者提升流程图的实用性。

6.1 常见绘制误区

- 符号滥用:使用错误的符号表达逻辑(如用矩形表示判断、用菱形表示处理步骤),导致逻辑歧义。

- 逻辑混乱:流程线交叉缠绕、节点顺序不合理,无法清晰体现执行顺序。

- 过度简化:遗漏关键判断节点或处理步骤(如二分查找中未体现left与right的更新逻辑),导致流程图无法指导编码。

- 命名模糊:节点命名使用"处理数据""进行判断"等模糊表述,无法明确具体操作。

- 缺乏分层:复杂算法的流程图未分层设计,所有逻辑堆砌在一张图中,可读性极差。

6.2 优化技巧

- 标准化符号:严格遵循"椭圆-开始/结束、矩形-处理、菱形-判断"的符号规则,确保读者理解无歧义。

- 逻辑分层:复杂算法按"主流程-子流程"分层绘制,主流程体现核心逻辑,子流程详细拆解关键步骤,通过连接点关联。

- 精准命名:节点命名采用"动作+对象"的结构(如"计算中间索引mid""判断目标值是否存在"),明确具体操作。

- 简化流程线:避免流程线交叉,可通过调整节点位置或使用连接点优化布局;流程线必须带箭头,明确执行方向。

- 突出核心:核心判断节点或关键处理步骤可通过颜色标注(如良功绘图支持节点颜色自定义),提升可读性。

- 迭代优化:绘制完成后,对照算法逻辑遍历流程图,检查是否存在遗漏、逻辑矛盾,根据实际应用反馈持续优化。

6.3 案例:优化前后的流程图对比

以"快速排序算法"为例,优化前的流程图将递归逻辑、分区逻辑堆砌在一起,流程线交叉;优化后按"主流程(递归调用)-子流程(分区操作)"分层绘制,主流程体现递归逻辑,子流程详细拆解分区步骤,可读性大幅提升。

七、未来趋势:流程图与算法设计的深度融合

随着人工智能技术的发展,流程图在算法设计中的应用将呈现两大趋势:一是AI辅助流程图绘制,二是流程图与代码生成工具的联动。

7.1 AI辅助流程图绘制

目前已有部分工具(如Lucidchart、FigJam)集成了AI功能,支持通过自然语言描述生成流程图。例如,输入"设计二分查找算法的流程图,输入为有序数组和目标值,输出为索引或-1",AI可自动生成核心流程框架,开发者只需微调细节。未来,AI将能更精准地理解复杂算法逻辑,甚至根据代码反向生成流程图,帮助开发者快速梳理 legacy 代码的逻辑。

7.2 流程图与代码生成工具的联动

流程图与代码生成工具的联动将成为核心趋势。例如,在良功绘图中绘制完算法流程图后,可直接导出为对应的代码框架(如Python、Java),开发者只需填充具体的处理逻辑;反之,也可通过代码反向生成流程图,用于文档生成或逻辑梳理。这种"流程图-代码"的双向联动,将大幅提升算法设计的效率,降低新手入门门槛。

八、结论

流程图作为算法设计的可视化工具,其核心价值在于"将抽象逻辑转化为可验证、可执行的结构化路径"。从基础算法(排序、查找)到复杂算法系统(分布式算法、机器学习算法),流程图都能帮助开发者梳理逻辑、规避漏洞、提升协作效率。

在工具选择上,国产工具良功绘图网站以其轻量高效、操作简单、中文界面友好的优势,特别适合个人开发者和小团队的算法设计需求;国外工具如Drawio、Lucidchart则适用于开源项目或大型团队的协作场景。

未来,随着AI技术的融入,流程图将与算法设计深度融合,成为连接"思路-图形-代码"的核心桥梁。对于开发者而言,掌握流程图的绘制技巧,将其融入算法设计的全流程,不仅能提升自身的逻辑梳理能力,还能显著提高开发效率与代码质量。

无论是算法新手还是资深开发者,都应重视流程图在算法设计中的应用,将其作为算法开发的"必备工具",在实践中不断优化绘制技巧,充分发挥其在逻辑梳理、协作沟通、文档沉淀中的核心价值。