极端天气频发的当下,一场台风、一次暴雨就可能让电力系统陷入瘫痪。但你知道吗?如今的电网已能通过三维地理信息与气象数据的深度融合 ,在灾害来临前精准锁定风险,甚至将停电事故减少七成以上。这背后,正是国网电力空间技术有限公司研发的"基于多源空间数据与三维地理信息的电网灾害预警系统"在发挥关键作用。今天,我们就来揭秘这项让电网"未卜先知"的黑科技。

一、技术突破:从"二维平面"到"三维立体"的跨越

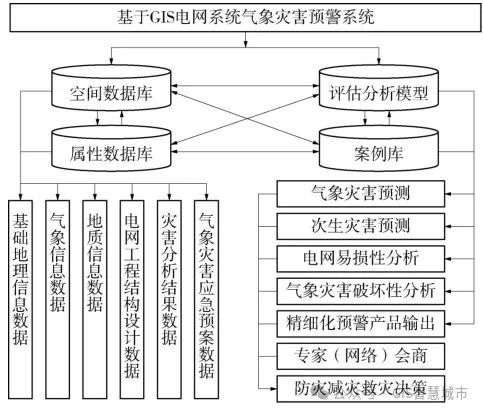

传统电网监测依赖二维地图和人工巡检,难以应对复杂地形和突发气象灾害。而新一代预警系统通过三大核心技术实现质的飞跃:

-

多源数据融合底座

整合气象卫星、激光雷达、无人机航拍、电网运行参数等12类空间数据,构建覆盖全国18万公里超/特高压线路的"数字孪生电网"。例如在台风预警中,系统可实时接入气象台10分钟更新的台风路径、风速、气压数据,并与杆塔设计抗风强度自动比对,精准计算倒塔风险。

- 毫米级三维建模技术

采用机载LiDAR(激光雷达)对输电走廊进行扫描,生成精度达5厘米的三维点云模型。即使是深山密林中的杆塔,也能在数字世界中1:1复现。结合地质雷达探测,系统可提前3个月发现山体毫米级位移,预警滑坡风险。

-

时空耦合预警算法

独创的"气象-地质-电网"耦合模型,可将72小时气象预报细化到500米×500米网格,并动态模拟大风、覆冰等灾害对线路的连锁影响。2023年河北涿州洪灾中,该系统提前48小时锁定7处可能被淹的变电站,为应急抢修赢得黄金时。

二、应用场景:从"被动抢险"到"主动防御"

这套系统已在多个关键领域发挥"电力卫士"作用:

-

台风应对

:2024年超强台风"梅花"登陆前,系统自动生成"杆塔风速超限预警图",指导华东电网对231基杆塔实施临时加固,避免经济损失超8000万元。

-

山火防控

:通过卫星热源监测与植被干燥度分析,2023年成功预警湖南、四川等地山火隐患点427处,准确率达92%。

-

覆冰预警

:在贵州乌蒙山区,系统结合微地形气象预报和导线张力数据,实现覆冰厚度小时级更新,指导融冰车精准作业。

更令人惊叹的是,系统还能通过"数字孪生推演"预判灾害发展。例如在雷电预警中,不仅显示雷击概率,还会模拟雷击后断路器跳闸、负荷转移等连锁反应,自动生成最优处置方案。

三、硬核成效:从"72.79%"看技术红利

截至2025年3月,该技术已创造显著效益:

-

自然灾害导致的电网故障停运事件减少72.79%

-

累计避免经济损失13.7亿元

-

发现设备隐患79万处,相当于3.2万人工巡检组一年的工作量

这些数字背后是技术的持续进化:系统接入的国产化GIS工具集,让数据处理效率提升40倍;云原生架构支持每秒百万级数据并发,即便是"千年一遇"的郑州特大暴雨场景,也能30分钟内完成灾情推演。

地图数据的下载、转换、浏览、编辑(基于 AutoCAD),可使用GeoSaaS(.COM)的相关工具

四、未来图景:从"电力专用"到"城市生命线"

当前,这项技术正走向更广阔的应用:

-

城市电网升级

:在北京CBD地下管廊,三维模型已融合排水、燃气等多系统数据,暴雨时自动触发"电力-排水"联动保护。

-

新能源并网

:在青海光伏基地,系统可预测沙尘暴对光伏板的覆盖速度,动态调整储能充放电策略。

-

国际标准引领

:相关技术已输出至"一带一路"沿线国家或地区,老挝南欧江流域水电站就依托该系统实现汛期电力调度优化。

结语:守护光明背后的"数字防线"

当三维地理信息遇上气象大数据,电网安全已不再是"听天由命"。从毫米级地质形变感知到秒级灾害推演,这项技术正重新定义电力系统的韧性。正如国家电网负责人所言:"我们打造的不仅是预警系统,更是守护万家灯火的数字长城。"

未来,随着北斗网格码、量子计算等新技术的融入,这套系统或将实现"分钟级预警、零停电感知"。而这一切,都始于今天我们对科技创新的坚持与突破。