光纤通信需要多种波长的核心原因在于克服物理限制、提升传输容量并适应不同场景需求。主要依据如下:

一、解决传输损耗与色散问题

损耗特性差异:不同波长在光纤中的衰减程度不同。短波长(如850nm)损耗高达5dB/km,仅适用于短距离多模光纤传输;而长波长(如1310nm和1550nm)损耗显著降低(1310nm约0.4dB/km,1550nm可低至0.19dB/km),支持更长距离传输。

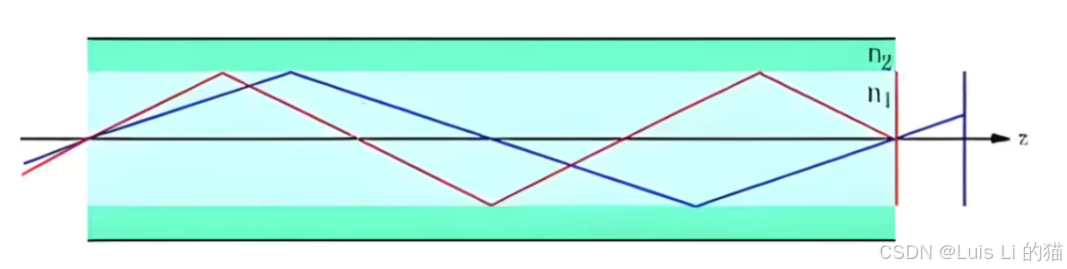

色散控制需求:1310nm在标准单模光纤中接近零色散点,适合中等距离高速传输;1550nm虽损耗最低,但色散较大,需配合色散补偿技术或特殊光纤(如G.655)实现超长距传输。

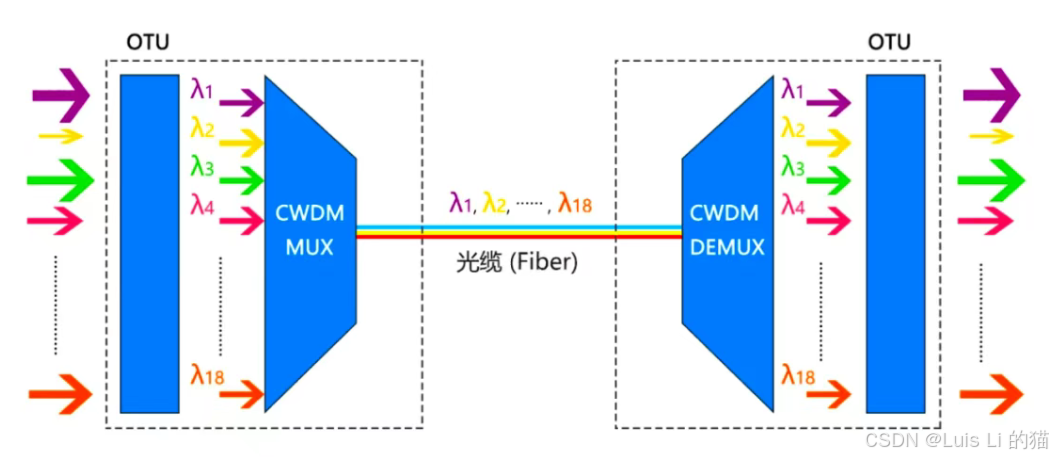

二、提升光纤容量:波分复用(WDM)技术

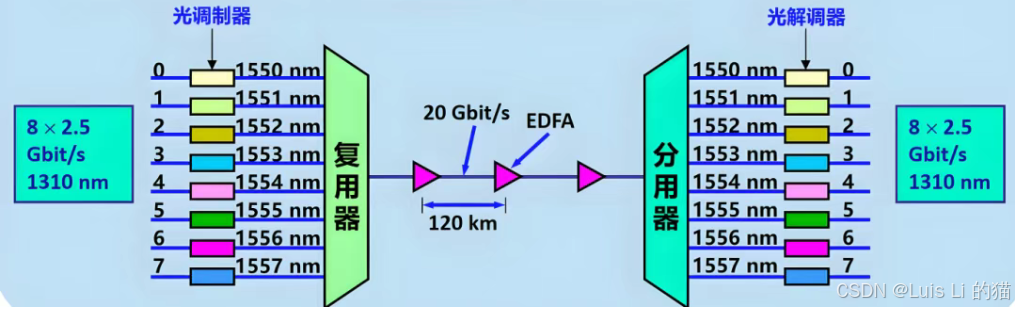

频谱资源利用:通过波分复用技术,将不同波长的光信号合并到同一根光纤中传输。例如:

C波段(1530-1565nm):损耗最低,是密集波分复用(DWDM)的核心波段,单纤可支持超100个波长通道。

L波段(1565-1625nm):作为C波段的补充,进一步扩展容量。

单纤双向通信:使用配对波长(如1310nm/1550nm)实现一根光纤的双向数据传输,节省光纤资源。

三、适应多样化应用场景

| 波长 | 适用场景 | 优势 |

|---|---|---|

| 850nm | 多模光纤短距传输(≤550米) | 成本低,兼容多模系统 |

| 1310nm | 城域网/区域网(≤60公里) | 低色散,无需放大器 |

| 1550nm | 长距/海底通信(≤160公里) | 超低损耗,可搭配光纤放大器 |

四、技术演进与波段扩展

早期仅使用850nm波段,后开发出1260-1625nm的"低损耗窗口",划分为O、E、S、C、L、U等子波段。例如:

E波段:曾因"水峰"衰减受限,技术进步后已实现低损耗传输。

U波段:专用于网络监控。

综上,多种波长是平衡损耗、色散、容量及成本的最优解,也是波分复用技术实现光纤容量指数级增长的基础。