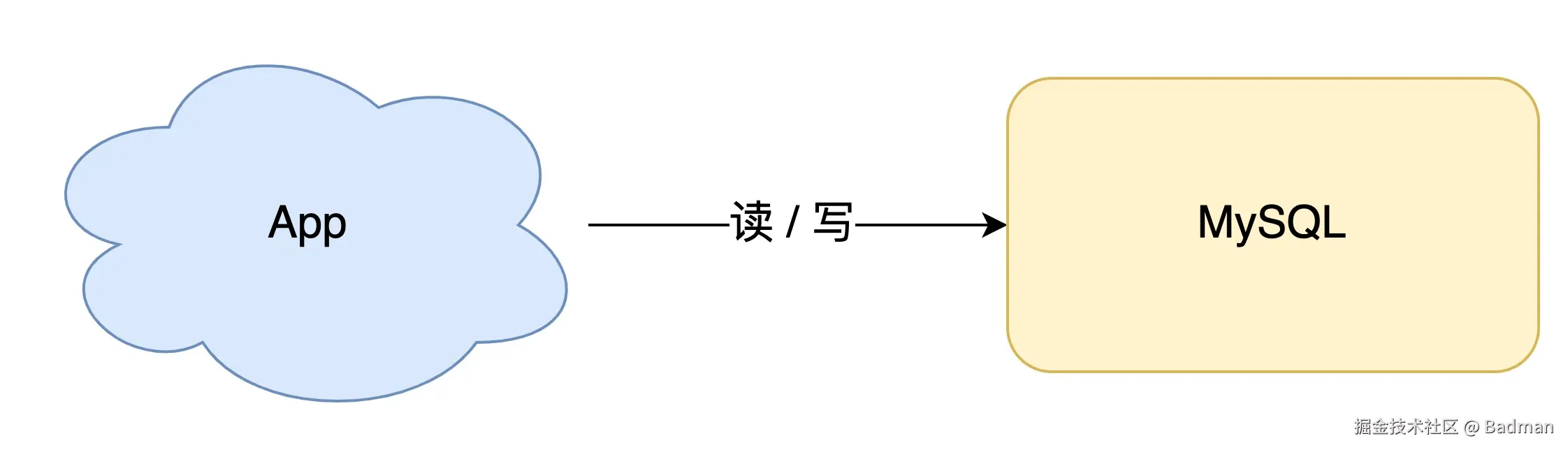

一、缓存引入的演进路径

在业务初期阶段,系统流量规模较小,数据读写操作可直接通过数据库完成,此时的架构模型呈现为单一数据库交互模式:

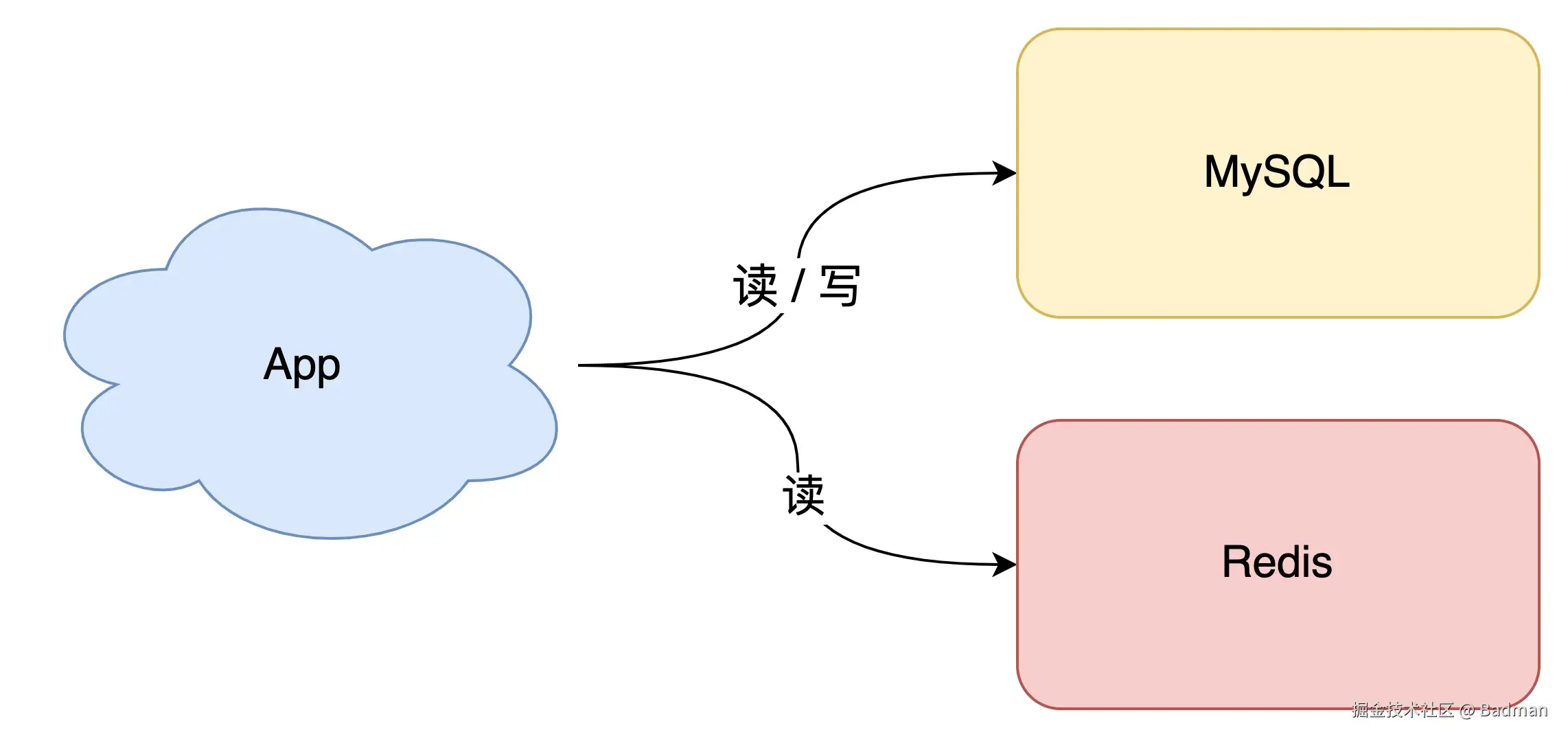

随着业务增长,请求量持续攀升,数据库逐渐成为性能瓶颈。为提升读操作性能,引入缓存中间件成为必然选择,此时架构演进为 "数据库 + 缓存" 的双层存储模式:

Redis 作为高性能内存数据库,凭借其亚毫秒级响应速度和丰富的数据结构支持,成为主流缓存解决方案。但缓存引入后,首要面临的问题是数据存储策略的设计 ------ 如何在缓存与数据库之间合理分配数据存储,以平衡性能与一致性。

二、缓存存储策略的初步探索

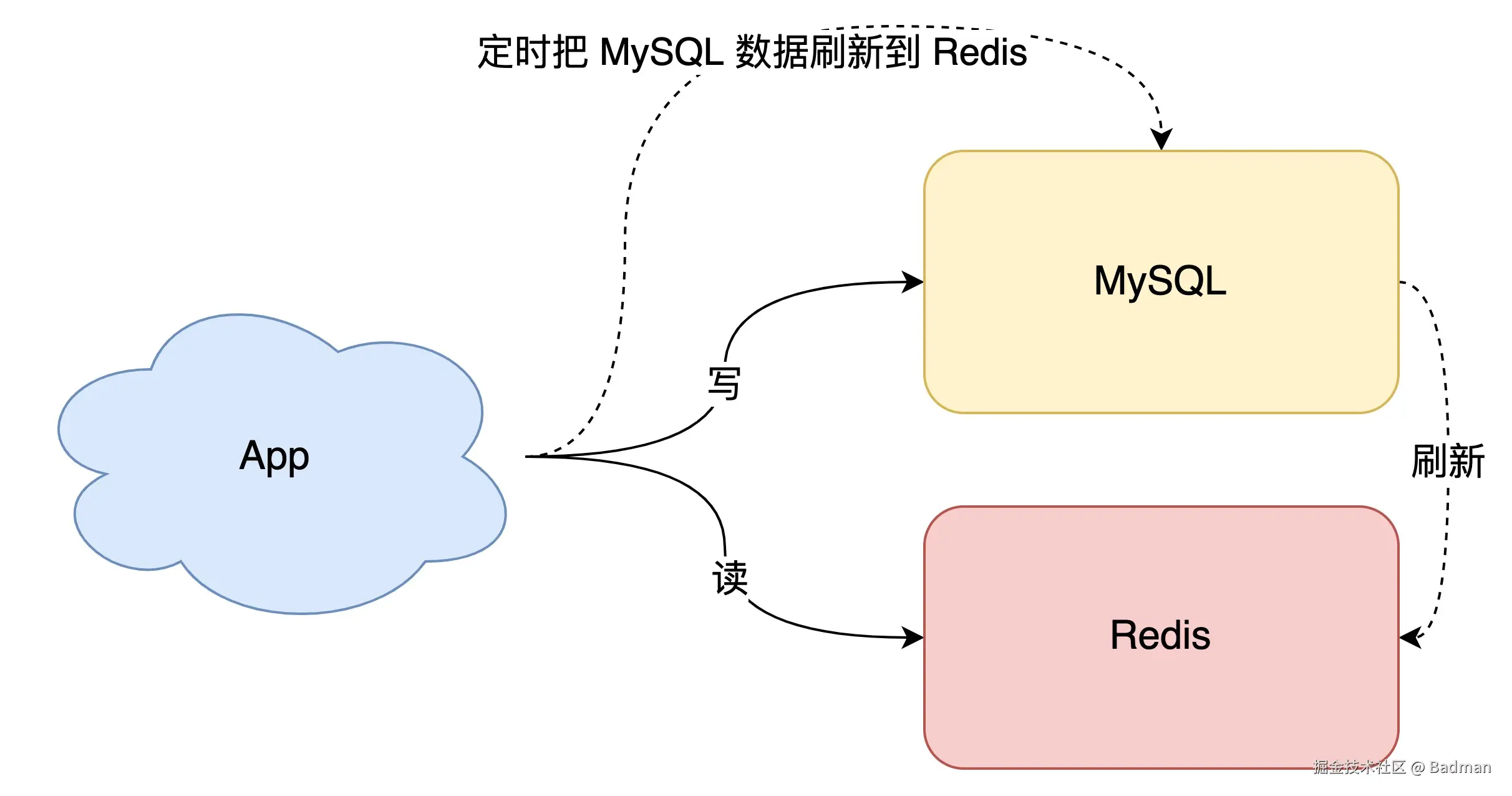

最简单的缓存策略是全量数据缓存方案,其核心机制包括:

- 数据库全量数据预加载至缓存,且不设置过期时间

- 写操作仅更新数据库,不直接操作缓存

- 通过定时任务周期性同步数据库数据至缓存

该方案的优势在于读操作可完全命中缓存,实现极致性能。但存在显著缺陷:

- 缓存资源利用率低下:大量冷数据长期占据缓存空间

- 数据一致性滞后:缓存更新依赖定时任务周期,存在固有延迟

因此,全量缓存方案仅适用于数据量小、一致性要求低的业务场景,无法满足大规模业务需求。

三、缓存利用率与一致性的优化策略

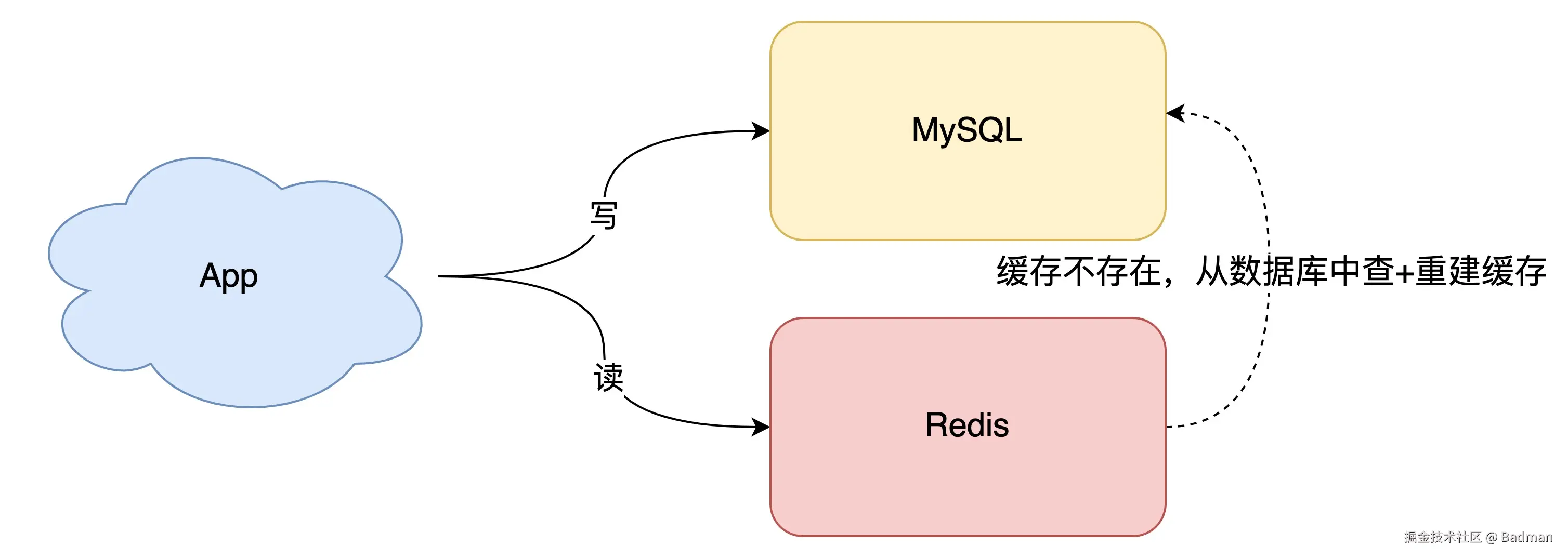

(一)缓存利用率最大化方案

为提高缓存资源利用率,需实现热数据自动筛选机制,具体策略如下:

- 写操作仅更新数据库,不直接操作缓存

- 读操作遵循 "缓存优先" 原则:缓存命中则直接返回;未命中则从数据库加载并重建缓存

- 所有缓存数据均设置过期时间,通过自动淘汰机制保留热数据

该机制确保缓存中仅保留频繁访问的热数据,显著提升缓存资源利用率,同时通过过期时间设置为数据一致性提供基础保障。

(二)数据一致性保障机制

数据一致性要求缓存与数据库数据保持同步。当数据发生变更时,需同时操作数据库与缓存,存在两种操作顺序:

- 先更新缓存,后更新数据库

-

- 风险点:若缓存更新成功但数据库更新失败,将导致缓存为新值而数据库为旧值。当缓存过期后,读取操作会加载数据库旧值,造成数据 "回退" 现象

-

- 业务影响:用户感知数据修改后自动恢复,引发信任危机

- 先更新数据库,后更新缓存

-

- 风险点:若数据库更新成功但缓存更新失败,将导致数据库为新值而缓存为旧值。需等待缓存过期后才能恢复一致性

-

- 业务影响:用户短期无法看到数据变更,存在感知延迟

两种方案在异常场景下均存在一致性问题,需进一步优化。

四、并发场景下的一致性挑战

在高并发环境中,即使正常执行的更新操作也可能因时序问题导致数据不一致。以 "先更新数据库,后更新缓存" 方案为例:

- 线程 A 更新数据库(X=1)

- 线程 B 更新数据库(X=2)

- 线程 B 更新缓存(X=2)

- 线程 A 更新缓存(X=1)

最终缓存值为 1 而数据库值为 2,产生不一致。此问题源于并发操作的时序错乱,解决方案是引入分布式锁,确保同一数据的更新操作串行执行。

从资源利用角度分析,"更新缓存" 方案存在固有缺陷:

- 缓存更新与实际读取需求脱节,可能存储大量不被访问的数据

- 复杂场景下,缓存值可能需要多步计算生成,无效更新会浪费计算资源

因此,"更新缓存" 策略并非最优选择,需探索更高效的一致性保障机制。

五、基于删除策略的一致性方案

(一)删除策略的两种实现

缓存删除策略通过移除旧缓存迫使后续读取操作重新加载最新数据,存在两种操作顺序:

- 先删除缓存,后更新数据库

-

- 异常场景:若数据库更新失败,由于缓存已被删除,后续读取会加载数据库旧值并重建缓存,仍保持一致性

-

- 并发风险:读线程可能在数据库更新前加载旧值并重建缓存,导致新值写入后缓存仍为旧值

- 先更新数据库,后删除缓存

-

- 异常场景:若缓存删除失败,将导致数据库为新值而缓存为旧值,需等待缓存过期恢复一致

-

- 并发风险:理论上存在读线程加载旧值重建缓存的可能,但实际概率极低(需满足缓存失效、读写并发、写操作耗时短于读操作等多重条件)

(二)策略选择与论证

"先更新数据库,后删除缓存" 方案具有显著优势:

- 并发不一致概率极低,因写数据库通常需加锁,耗时一般长于读操作

- 异常场景下的一致性偏差可通过缓存过期机制自动修复

- 避免无效缓存更新,提升资源利用率

因此,该方案成为业界主流选择,但需解决缓存删除操作的可靠性问题。

六、操作可靠性保障机制

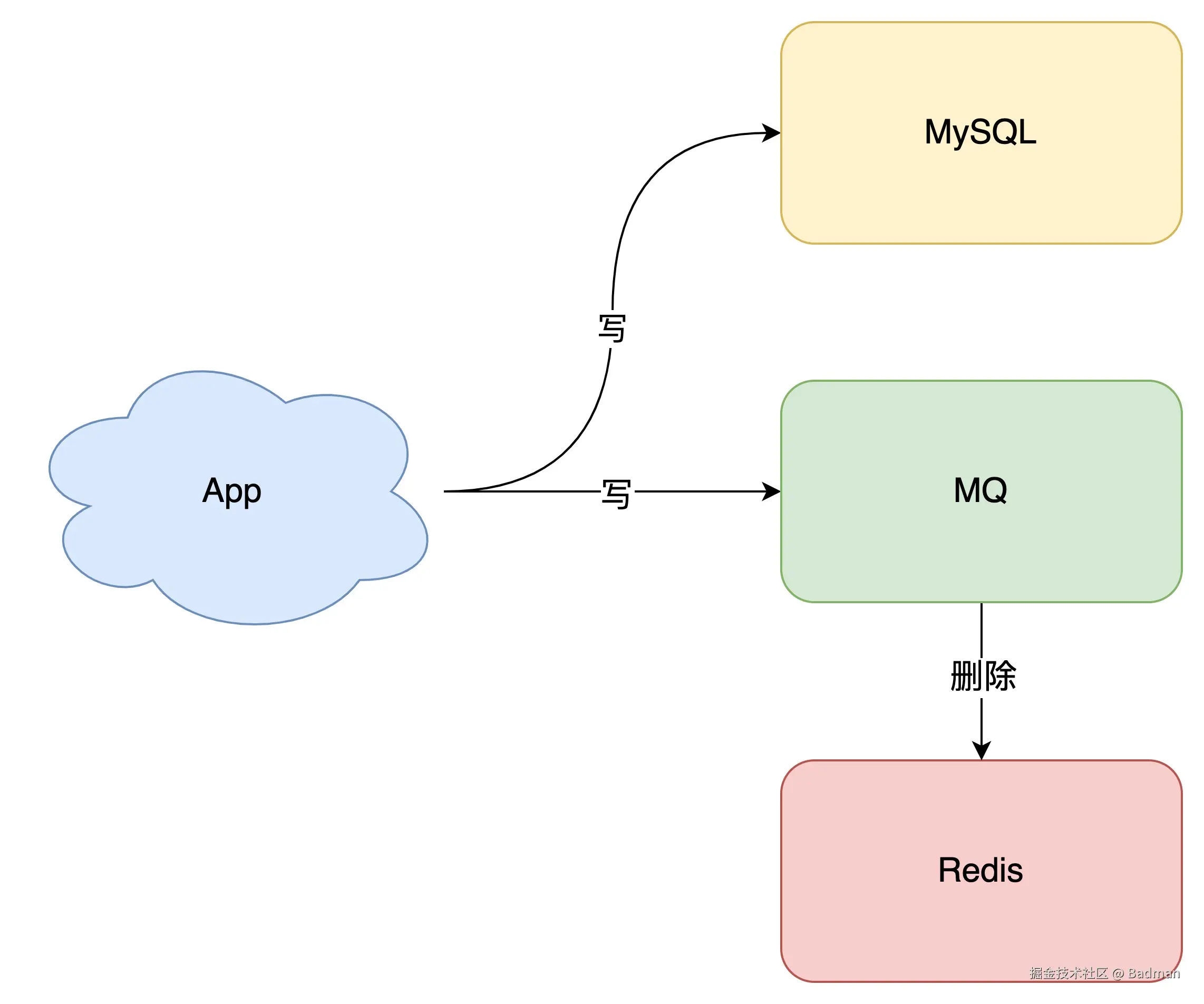

确保 "更新数据库 + 删除缓存" 两步操作的完整性是一致性保障的关键。核心解决方案是失败重试机制 ,但同步重试存在资源占用和效率问题,推荐采用异步重试方案:

通过消息队列实现异步重试的优势:

- 消息持久化确保重试请求不会因系统故障丢失

- 消费确认机制保证缓存删除操作最终成功

- 异步处理避免阻塞主业务流程

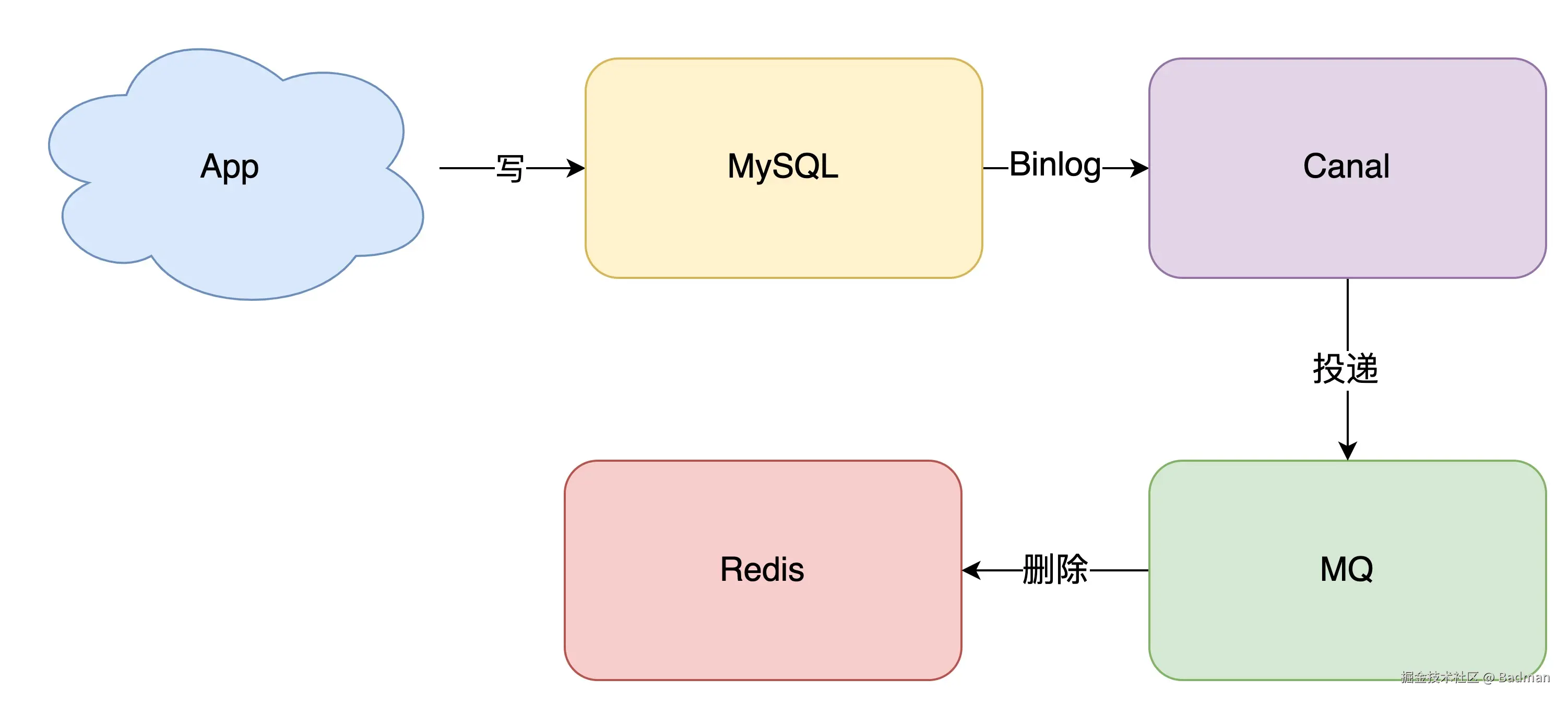

另一种更优雅的方案是数据库变更日志订阅:

- 业务系统仅需更新数据库,无需关注缓存操作

- 通过 canal 等工具订阅数据库 Binlog 日志

- 解析日志后自动触发缓存删除操作

该方案彻底解耦业务逻辑与缓存操作,可靠性依赖数据库日志机制,是大规模系统的优选方案。

七、特殊场景的一致性处理

(一)延迟双删策略

针对两种特殊场景导致的缓存旧值回种问题,需采用延迟双删策略:

- 读写并发场景

-

- 问题:删除缓存后、数据库更新前,读线程加载旧值并重建缓存

-

- 解决:数据库更新完成后,延迟一段时间再次删除缓存

- 主从复制延迟场景

-

- 问题:主库更新后,从库同步延迟导致读线程加载旧值并重建缓存

-

- 解决:通过消息队列发送延迟消息,在主从同步完成后删除缓存

延迟时间需根据业务场景估算,通常设置为 1-5 秒,旨在覆盖主从同步延迟和并发操作窗口。

(二)强一致性的可行性分析

缓存的本质是通过牺牲强一致性换取性能提升,强一致性方案(如 2PC、Raft)存在以下问题:

- 性能损耗显著,可能抵消缓存带来的性能收益

- 实现复杂度高,增加系统维护成本

- 分布式锁等机制会导致吞吐量下降

实际应用中,通过合理设置缓存过期时间,可实现最终一致性,足以满足绝大多数业务需求。缓存的短期不一致可通过业务设计进行规避或容忍。

八、总结

- 缓存引入是应对高并发场景的必然选择,需平衡性能与一致性需求

- 热数据缓存策略通过 "读时重建 + 过期淘汰" 实现缓存资源高效利用

- "先更新数据库,后删除缓存" 是最优基础策略,可最大限度减少一致性问题

- 异步重试机制(消息队列 / 日志订阅)是保障操作可靠性的关键

- 延迟双删策略可缓解特殊场景下的一致性问题,需合理设置延迟时间

- 缓存场景下应追求最终一致性而非强一致性,在性能与一致性间取得平衡

缓存与数据库的一致性保障是系统性工程,需结合业务特性、数据重要性和性能需求综合设计,并不存在完美方案,只有适合具体场景的最优选择。