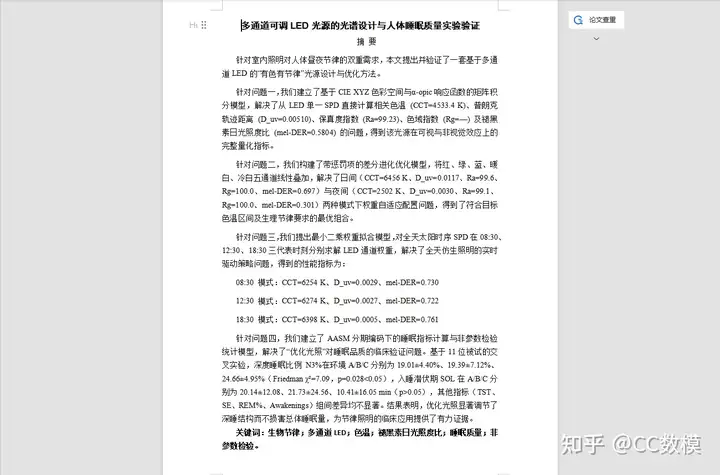

发光二极管(Light Emitting Diode,LED)作为一种高效、节能、环保的新型光源,近年来在多个领域得到了广泛应用。在照明领域,白光LED的效率已远超传统的白炽灯和荧光灯,成为目前最主要的照明光源,能够通过调节色温和光谱特性,适应不同的照明需求。

科学研究表明,光照不仅为我们提供视觉照明,还会通过视网膜深远地影响人体的生理节律系统。例如,特定波长的光照会影响褪黑激素的分泌,进而调节我们的睡眠质量、认知功能与情绪状态。适当的光照调节可以提高工作效率,而失当的光照则可能干扰正常的昼夜节律。因此,如何在满足照明需求的同时,优化LED光源的光谱特性以实现有益的生理节律调节效应,成为一个亟待解决的重要问题。

请建立数学模型,解决以下问题:

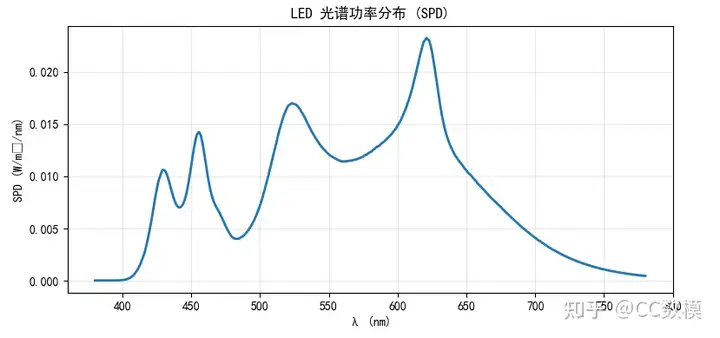

问题1:光源的光谱功率分布(Spectral Power Distribution,SPD)是描述其物理特性的最基础数据,记录了光源在各个波长上的能量分布,如同光源的"指纹"。所有用于评估光源性能的关键参数,本质上都是基于SPD通过一系列标准化的数学模型和算法计算得出的。

为了综合评估 LED 光源在颜色质量与健康节律效应方面的性能,行业内定义了关键参数。请基于给定的 SPD数据,建立计算模型,求解以下三类共五个核心参数,计算方法均在参考文献中给出:

颜色特性参数

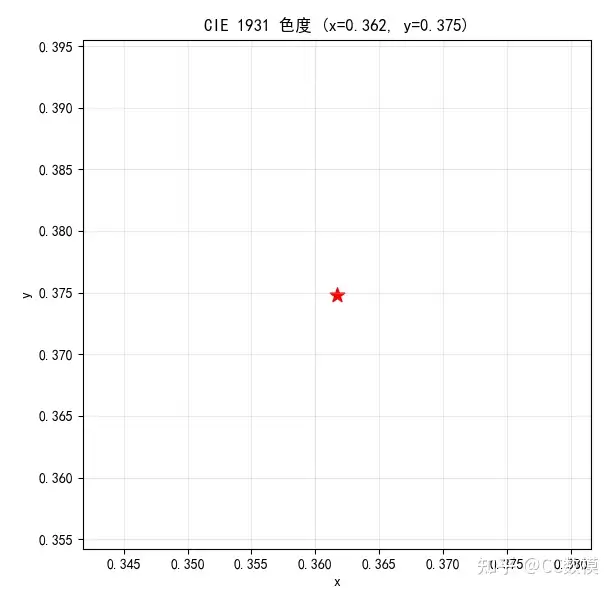

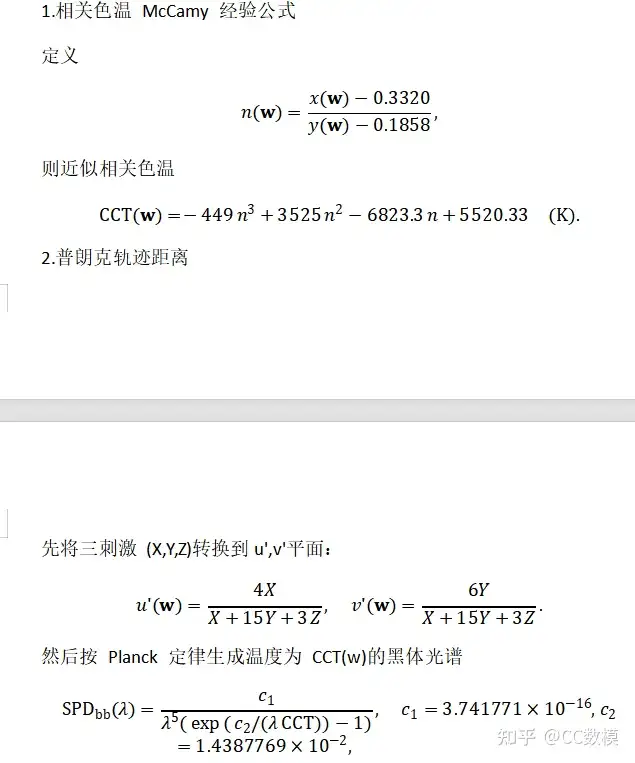

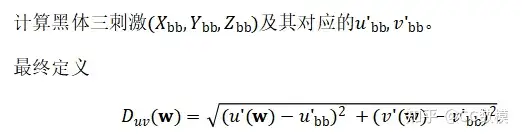

相关色温(CCT)! 和 距离普朗克轨迹的距离 (Duv) :这两个参数共同描述了光源的"颜色外观"(偏黄、偏白还是偏蓝)。它们的计算需要将 SPD 数据首先转换到标准的 CIEXYZ色彩空间,然后通过算法寻找其在普朗克轨迹(黑体辐射轨迹)上最近的点来确定。

颜色还原参数

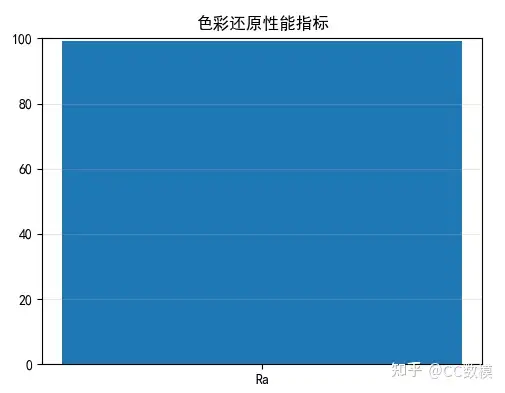

保真度指数(R0)日和色域指数(Rg)1:这些参数评估的是光源与标准光源相比,还原物体真实色彩的能力。其计算模型较为复杂,通常需要模拟待测光源和标准光源分别照射在一系列标准化的"测试色样"上,再通过复杂的色差公式比较两者在色样上引起的颜色差异。

生理节律效应参数

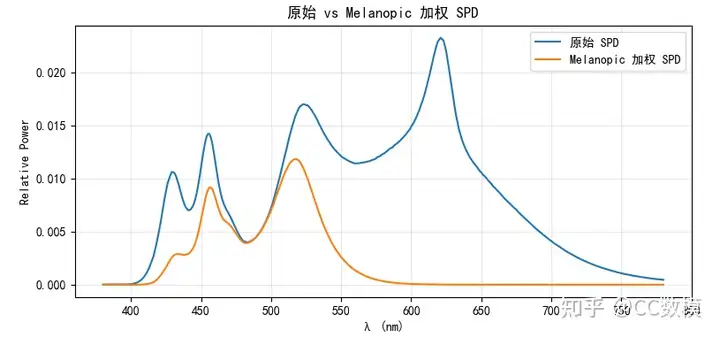

褪黑素日光照度比(mel-DER)I:用于量化光照对人体生理节律(抑制褪黑素分泌)的影响强度。

现给定一组 LED 光源的 SPD数据(详见附录数据文件"Probleml"),每组数据为波长(nm)与对应的光谱功率(Whnm)。请研究上述五个参数的标准化计算方法和数学模型。计算出 SPD数据对应的五个特征参数值。

问题一:

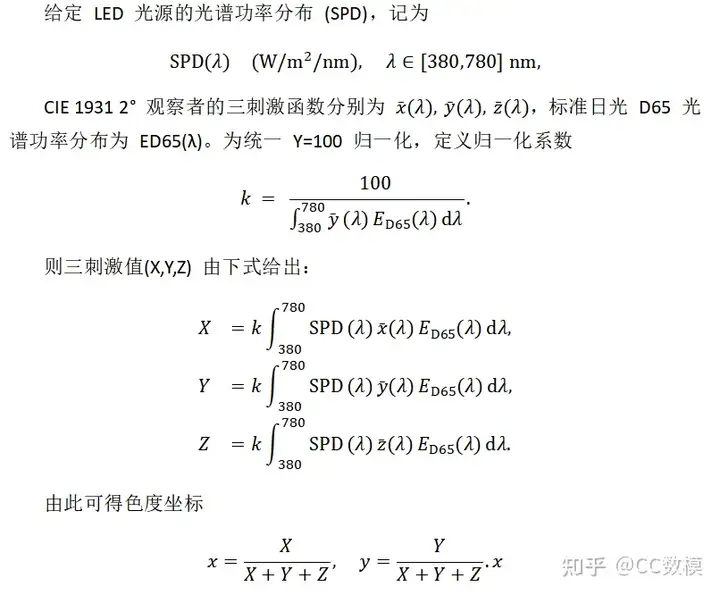

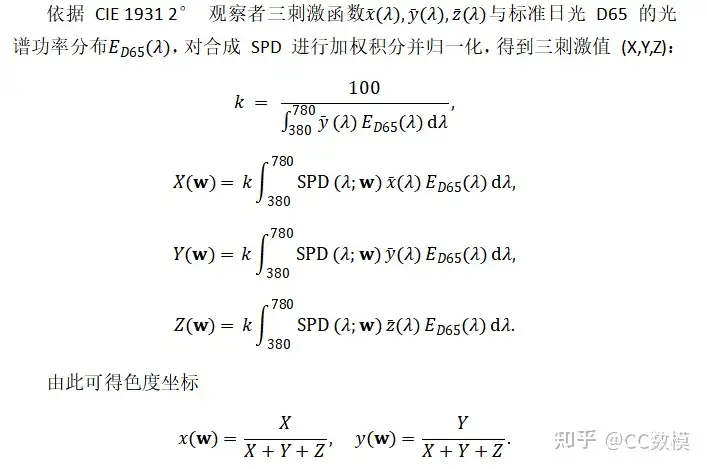

光谱功率分布到三刺激值的计算

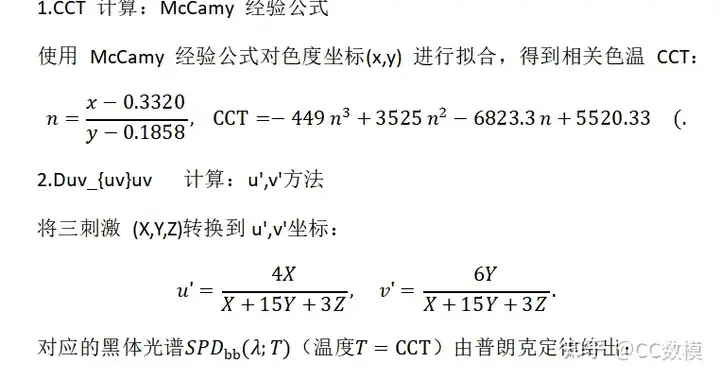

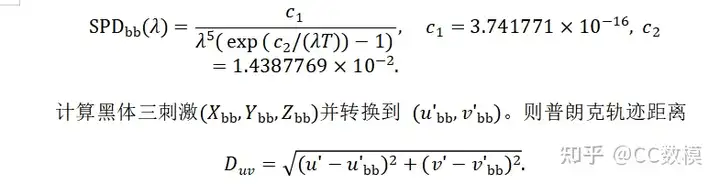

相关色温 (CCT) 与普朗克轨迹距离 (Duv_{uv}uv)

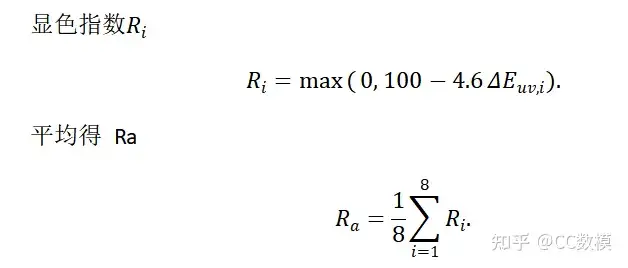

显色指数 Ra 的计算模型

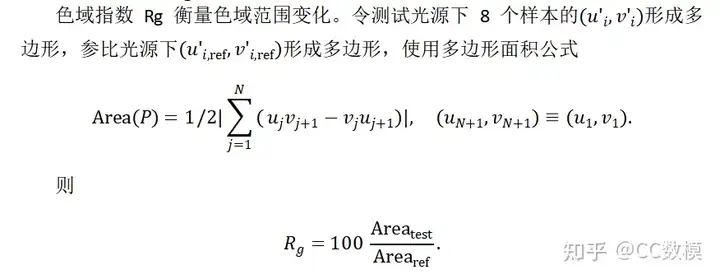

色域指数 Rg 的计算模型

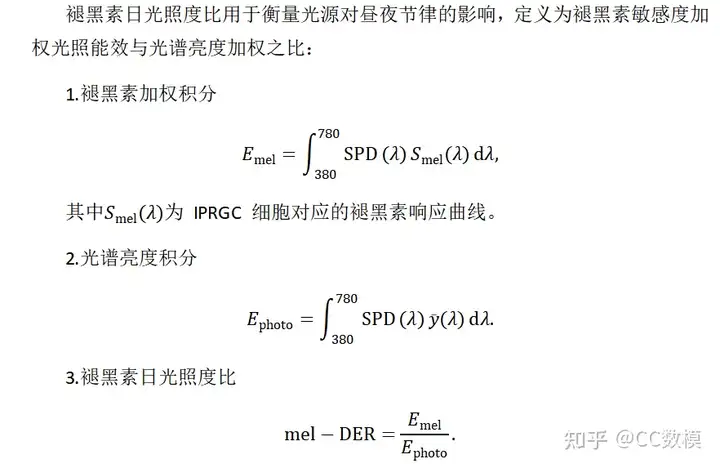

褪黑素日光照度比 (mel-DER) 模型

求解结果与分析

基于问题一所构建的模型和计算流程,我们对所给 LED 光源的 SPD 数据进行了定量分析,得到了五个核心特征参数。下表汇总了各参数数值:

相关色温 (CCT):4533.4 K

普朗克轨迹距离 (D_uv):0.00510

保真度指数 (Ra):99.23

褪黑素日光照度比 (mel-DER):0.5804

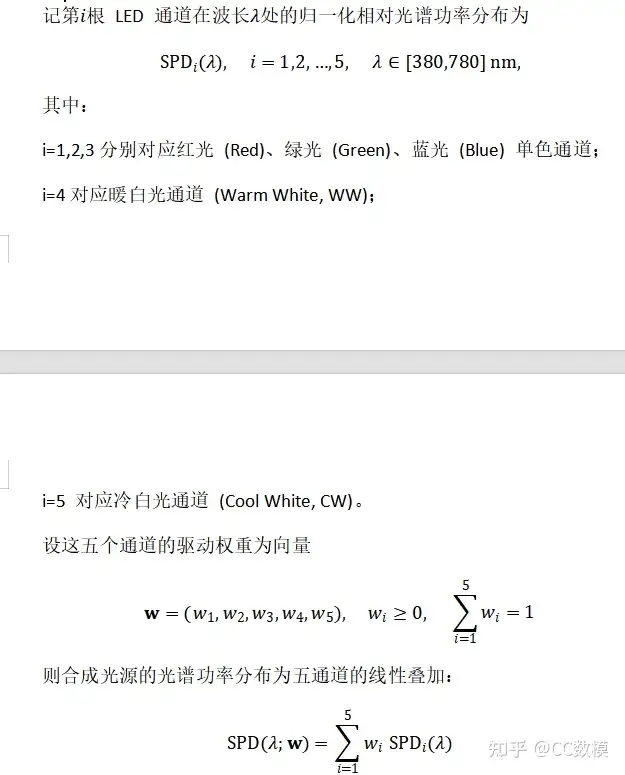

问题二: 多通道光源是指通过多个独立的发光通道(LED芯片)组合,从而灵活地合成多种光谱功率分布(SPD)。通过精确调节各通道的驱动权重,可以对合成光谱的形状、色温(CCT)、显色性(Rg/Rr)及生理节律效应(mel-DER)等关键特性进行动态控制。多通道光源的总光谱是各个通道光谱的加权线性叠加[6,7]。

本问题提供了五个独立LED通道的 SPD数据(详见附录数据文件"Problem2 LED SPD"),作为设计光源的"积木"。它们分别是:三个单色光通道深红光、绿光、蓝光,两个自光转换型通道暖自光(Warm White,ww),其色温较低(约 3000K),能营造舒适、放松的氛围。以及冷白光(CoolwhiteCW),其色温较高(约6500K),光谱中短波(蓝光)成分更多,类似于日间自然光。

每个通道的 SPD 数据格式均为波长(nm)与对应的相对光谱功率。现需要利用这五个通道,通过寻找最佳的权重组合来合成满足特定需求的光谱。

场景一:日间照明模式

在模拟正午日光(CCT-6500K)的条件下,使得合成光谱的保真度指数(RÍ)尽可能高(接近100)。合成光谱的CCT在正午日光范围,6000+500K以内。色域指数 Rg在 95~105之间,Rf>88时可以保证颜色自然。计算并报告此模式下的视黑素日光效率比(mel-DER)。

场景二:夜间助眠模式

为了实现最小化对人体生理节律的干扰,在营造温馨的低色温环境(合成光谱的 CCT=3000 ±500K)下,需要使合成光谱的视黑素日光效率比(mel-DER)尽可能低。同时,即使在助眠模式下,也应保证基本的颜色分辨能力,要求一般保真度指数 (RD) 不低于 80。

请针对以上两个场景,分别求出最优的通道权重组合,并展示合成光谱的关键参数(CCT,Duv,Rf, Rg,mel-DER)。

为实现多通道 LED 光源在"日间照明模式"与"夜间助眠模式"下的光谱特性动态优化,本文将问题二抽象为如下数学模型:

变量定义与光谱合成模型

基色三刺激值与色度坐标

相关色温 (CCT) 与普朗克轨迹偏移 (Duv_{uv}uv)

显色指数 Ra 与色域指数 Rg

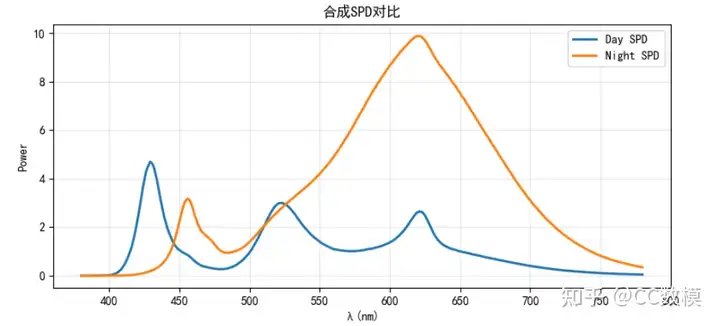

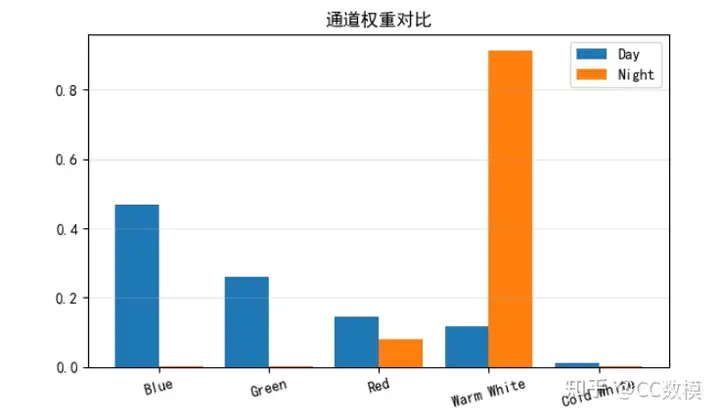

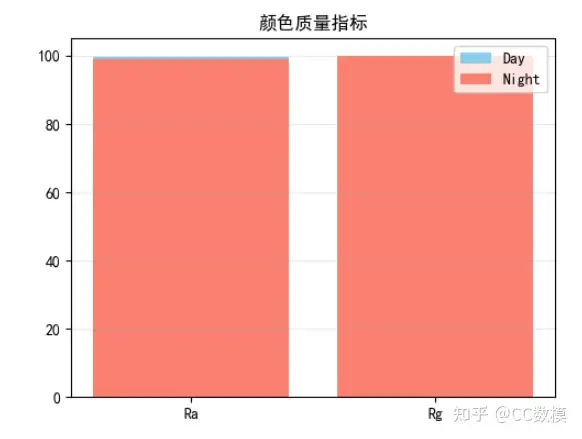

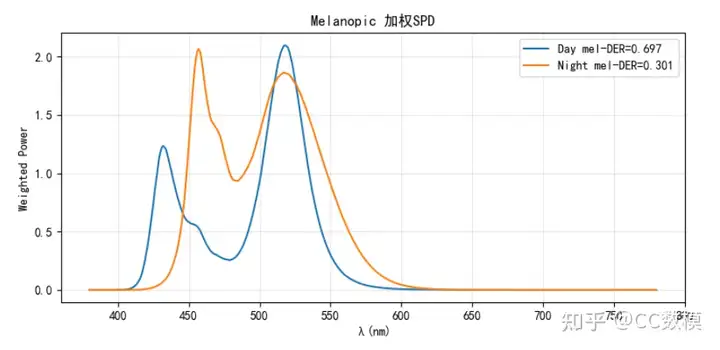

求解结果与分析

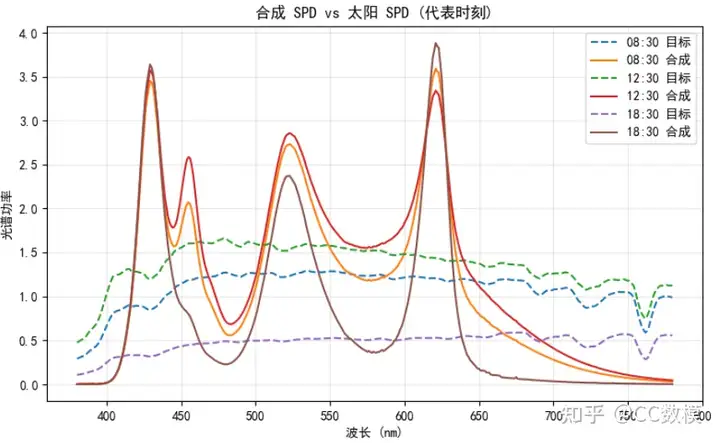

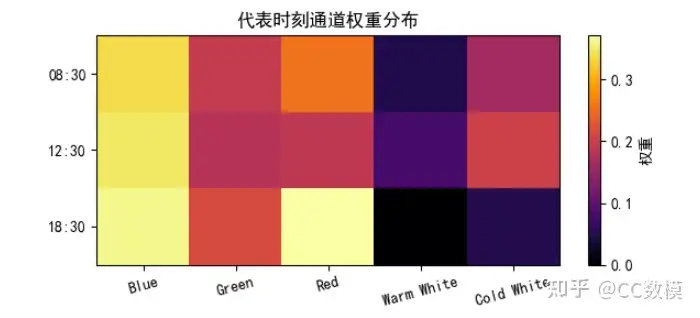

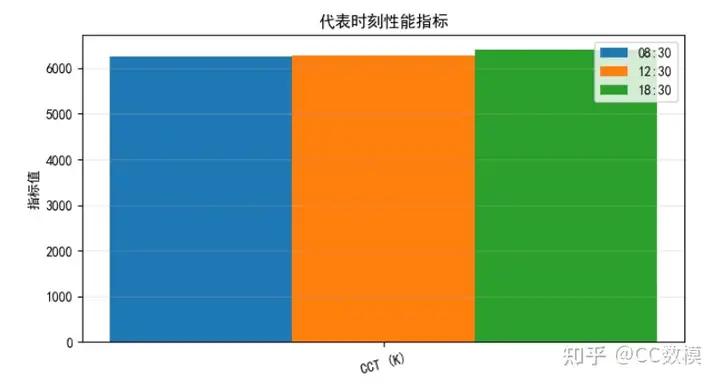

问题3:人类的生理和心理健康与一天中自然光的变化息息相关。日出时光线柔和;正午时色温高、光照强烈;日落时又回归低色温。附录数据文件"Problem3 SUN SPD"表格给出一个时间序列数据集,包含从早晨(8:30)到日落(傍晚 19:30)的太阳光谱。结合问题二中给出的五通道LED,设计一个控制策略,使其合成的光谱能够在全天范围模拟给定的太阳光谱数据,使其具有相似的节律效果。并选取三个代表性时间点(早晨、正午、傍晚),绘制合成光谱与目标太阳光谱的对比图,进行案例分析。

求解结果与分析

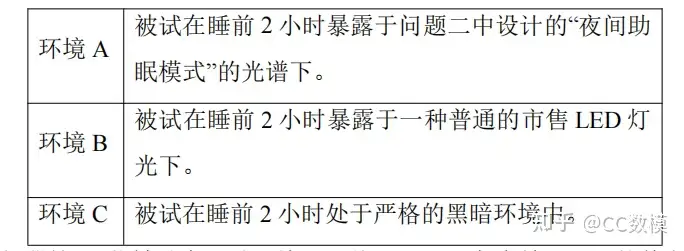

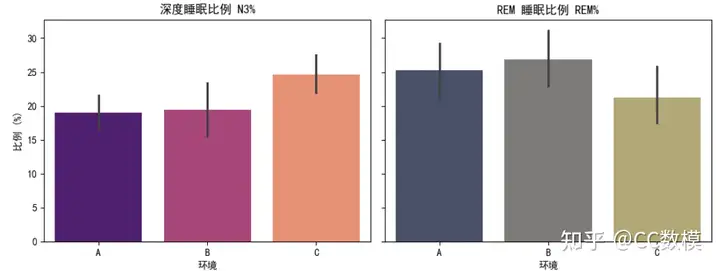

问题4:在前序问题中,我们已经基于理论模型,设计并优化出了特定模式的光谱。然而,理论设计需要通过人体实验来验证。本问题将提供一组临床睡眠实验数据,要求运用统计分析方法,评估我们设计的"优化光照"是否真正对改善人类睡眠质量有显著效果。这是一项包含 11位健康被试的交叉实验。每位被试在不同日期分别体验了以下三种睡前光照环境,每种环境持续一晚:

现提供这 11位被试在三种环境下(共11x3=33 条有效记录)的整夜睡眠数据,数据详见附录数据文件"Problem 4"。数据由便携式睡眠监测仪采集,每30秒记录一次。数据中的睡眠阶段编码遵循美国睡眠医学会(AASM)的标准:

现在需要根据原始数据,为每一次睡眠记录计算出一系列公认的客观睡眠质量评估指标。运用恰当的统计检验方法,分析三种光照环境对各项睡眠指标的影响是否存在显著性差异。基于您的统计结果,得出结论:我们设计的"优化光照"相比于"普通光照"和"黑暗环境",是否对睡眠质量产生了有益的改善?

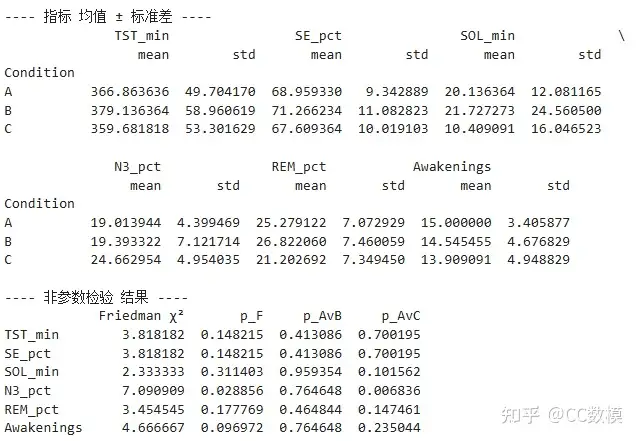

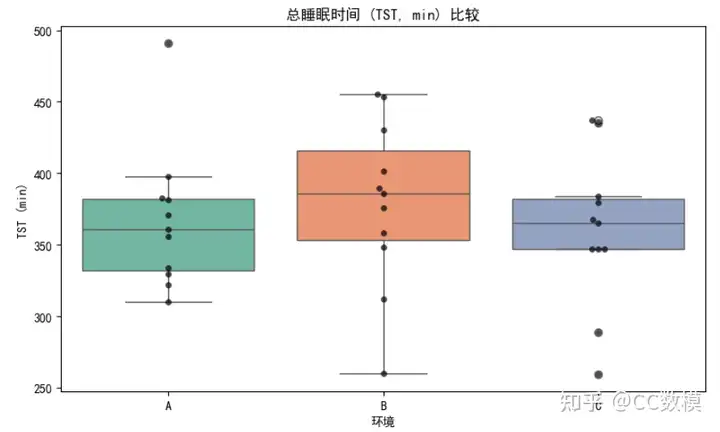

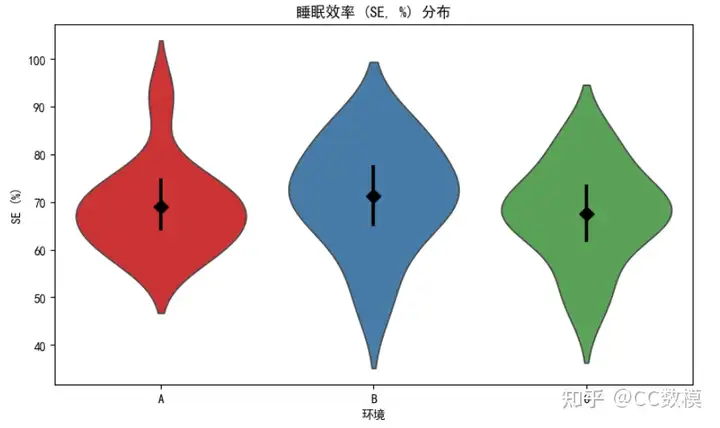

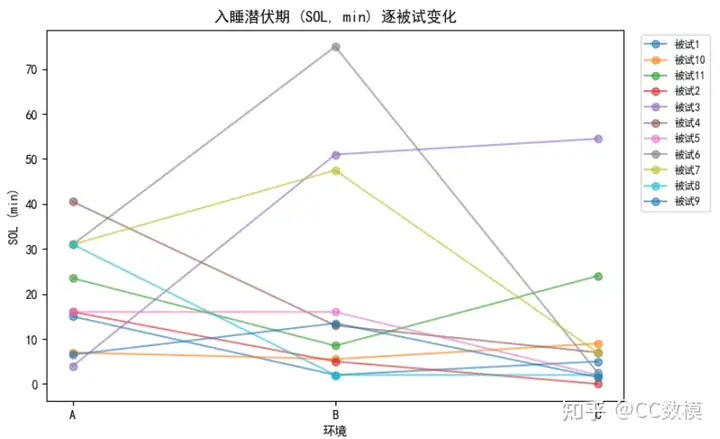

求解结果与分析

完整成品