一、AI 热潮之下的现实问题

在"所有人都在 All in AI"的浪潮中,行业的注意力几乎被算法、算力和模型参数的迭代所占据。但在工程落地层面,有一个被反复忽视的前提------任何实时 AI 应用,无论是检测、跟踪、识别还是控制,都必须依赖一条稳定、低延迟、可控且可运维的视频通道。这条通道的质量,直接决定了 AI 的价值能否在线、及时地兑现。

-

没有稳定的推流,AI 接收到的就是断续、延迟或失真的视频数据,模型推理的结果既无法保证时效性,也无法保证准确率;

-

没有可靠的播放,下游的控制端、监控终端或交互界面无法实时接收和呈现 AI 处理结果,决策链路就会被割裂;

-

没有合规的接入(如 GB28181、行业专网规范等),系统就无法无缝融入既有业务平台,失去与调度、存储、分析等环节的协同能力。

从系统工程的视角来看,AI 算法只是"大脑",而音视频编解码、传输、播放等内核能力才是贯穿全链的"神经通路" 。

在这个意义上,大牛直播SDK的模块矩阵不仅是功能列表,更是一套覆盖采集、推送、转发、播放、增强的可组合型基础设施,为 AI 系统提供了一条端到端可控、可观测、跨平台适配的视频生命线。

二、模块矩阵:真实能力全景

如果说实时 AI 系统的大脑需要依赖稳定的"神经通路",那么大牛直播SDK的模块矩阵就是构成这条通路的神经元和突触------它不是单一功能的堆砌,而是一套按平台和场景精确裁剪、能够相互协作的模块化体系。

这套矩阵的设计遵循两个核心原则:

-

覆盖采集---编码---传输---播放---增强的全链路环节,确保每一个延迟敏感的节点都有对应的可控实现;

-

跨平台一致性与差异化适配并存,在 Android、iOS、Windows、Linux、Unity3D 各端保持接口与能力统一,同时根据平台特性进行优化(如移动端硬编、Unity3D 共享纹理渲染)。

从功能维度来看,这些模块可以分为四大类:

-

推送与采集类:如 RTMP 直播推送 SDK、一对一互动 SDK,可直接将视频流以低延迟推送至服务端或对端;

-

播放与渲染类:覆盖 RTSP、RTMP、HTTP-FLV 三种低延迟播放协议,配合可调节的缓冲策略与丢帧机制,实现毫秒级响应;

-

中转与协议转换类:包括轻量级 RTSP 服务 SDK、多路 RTSP 转 RTMP 推送 SDK、GB28181 设备接入 SDK,支撑专网、跨协议和行业标准的互通;

-

功能增强类:录像 SDK、SEI 扩展数据收发 SDK,为视频流附加存储、元数据、控制信令等能力。

与常见的"功能表式"描述不同,这个模块矩阵并非"能多就多",而是围绕低延迟和工程可落地性进行取舍------一些在实验室好看但工程价值低的功能被刻意舍弃,保留的都是在生产场景里经过长时间打磨、可复用、可扩展的模块单元。这种选择,让矩阵不仅是一份能力清单,更是一套可按需拼装、在不同场景下复现低延迟链路的工程工具箱。

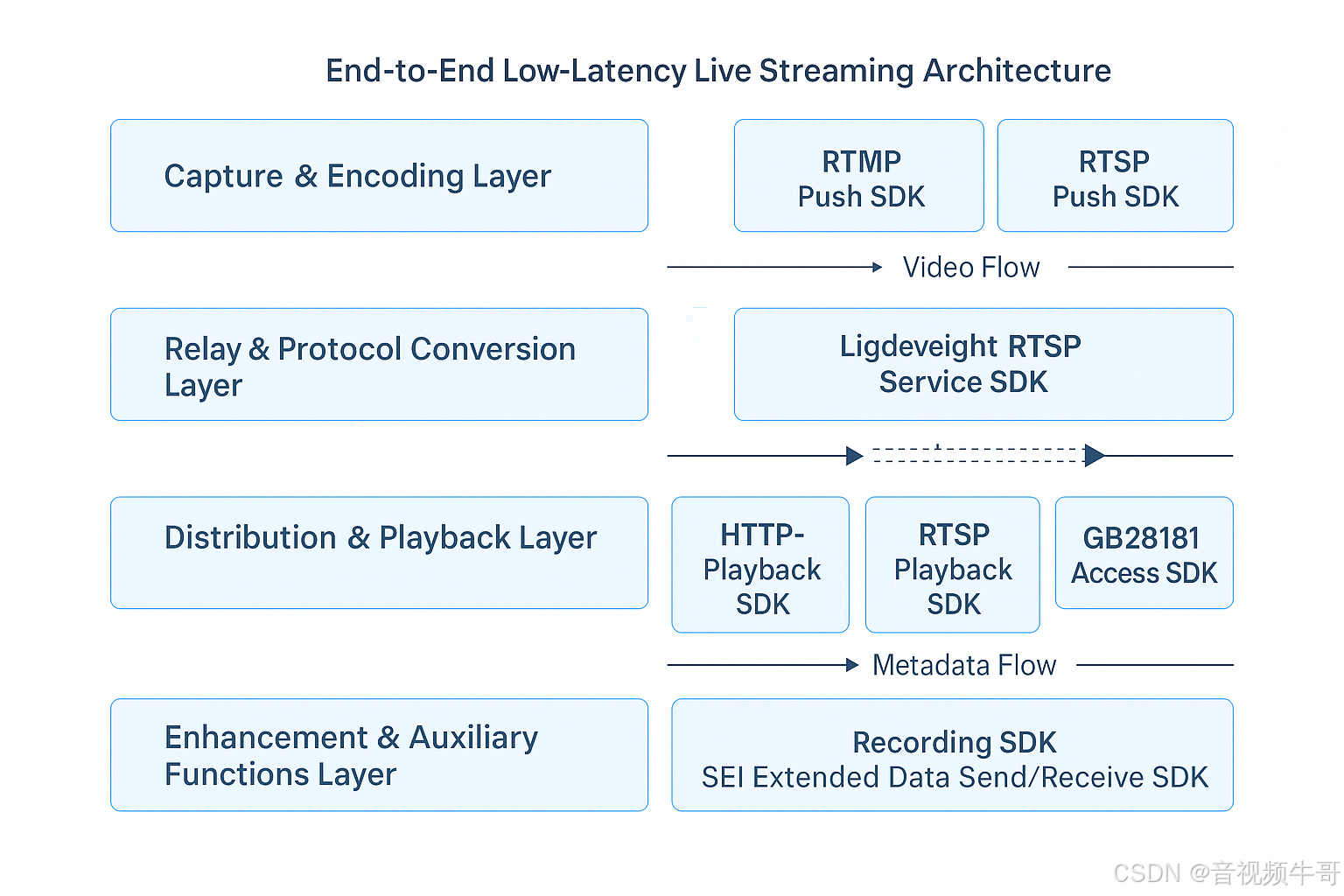

三、端到端低延迟直播的构成

有了模块矩阵,就像有了一套高精度、可自由组合的"视频通路积木",但真正落地到一个可运行的低延迟直播系统,仍需要将这些模块按链路阶段进行严密编排,确保从采集到呈现的每一个环节都为延迟预算服务。

在工程实践中,端到端低延迟链路通常由四个关键层级组成,每一层都有对应的大牛直播SDK模块支撑:

-

信号采集与编码层

-

对应模块:RTMP 推送 SDK、RTSP 推送功能(来自一对一互动 SDK)

-

职责:将摄像头、麦克风、屏幕等源数据以最低编码延迟转换为可传输的压缩码流。

-

工程要点:硬件编码优先(MediaCodec、VideoToolbox、NVENC),关闭 B 帧、合理的GOP值、IDR 周期固定,避免首屏等待和丢包恢复的额外延迟。

-

-

中转与协议转换层

-

对应模块:轻量级 RTSP 服务 SDK、多路 RTSP 转 RTMP 推送 SDK、GB28181 设备接入 SDK

-

职责:在不同网络环境、协议栈和业务平台之间进行高效的流转与转换,保证链路可达与兼容性。

-

工程要点:节点就近部署、内存级转发减少缓冲、协议转换零冗余打包,确保跨协议延迟不超过单帧周期。

-

-

分发与播放层

-

对应模块:RTSP 播放 SDK、RTMP 播放 SDK、HTTP-FLV 播放 SDK

-

职责:在终端侧以最小的缓冲和最高的解码效率呈现视频流,同时保持音画同步和流畅度。

-

工程要点:JitterBuffer 控制在 60--120ms,丢帧策略优先丢 B/P 帧,硬解与渲染零拷贝(Unity3D 支持共享纹理渲染)。

-

-

增强与附加功能层

-

对应模块:录像 SDK、SEI 扩展数据收发 SDK

-

职责:为链路增加业务特化能力,如本地存储、时移回放、AI 检测结果伴随视频流实时传输。

-

工程要点:录像 I/O 优化避免阻塞推流线程,SEI 数据与视频帧时钟对齐,确保控制指令与画面精准对应。

-

这种分层不仅是功能划分,更是延迟预算管理的框架:在每一层都预设最大可接受延迟阈值,并通过 SDK 提供的参数接口进行动态调整,使整个链路在不同网络与负载条件下仍能稳定运行在目标延迟区间内(100--250ms)。

通过这种方式,大牛直播SDK不仅提供了"能推能播"的能力,更把推流、转发、播放、增强四个环节捆绑成一个可观测、可调优的低延迟工程闭环,为实时 AI 系统、工业控制、远程医疗等场景建立了可复制的架构范式。

四、核心技术要点与调优方法

低延迟直播的性能,不取决于某一个环节的极致优化,而是端到端链路整体设计的平衡与协同。大牛直播SDK的模块化特性,使得我们能够从全局出发,将编码、传输、播放、协议适配、弱网优化等因素统一纳入延迟预算和系统调优框架中。

Android平台RTSP播放器时延测试

1. 全链路延迟预算管理

延迟不是在单点消除的,而是贯穿采集、编码、传输、解码、渲染全流程的分布式指标。设计方案时,必须在每个阶段设定延迟上限,并通过 SDK 参数、协议选择、缓冲策略确保预算可控。只有这样,端到端延迟才能在目标范围内稳定运行。

2. 编码与传输策略协同

编码结构(如 GOP、B 帧、关键帧间隔)决定了首屏和恢复速度,传输策略(如 RTSP、RTMP、HTTP-FLV、GB28181)决定了网络波动下的稳定性。调优的核心是让编码与传输策略匹配------低延迟模式下控制 GOP 长度、关闭 B 帧,同时选择具备小缓冲、快速起播能力的协议。

3. 平台与场景适配

同一套链路,在不同平台和场景下的最佳配置往往不同。

-

局域网/园区网:优先选择延迟最小的 RTSP/HTTP-FLV 方案;

-

公网弱网:结合 SRT 网关、HTTP-FLV 或低延迟 RTMP 分发;

-

国标接入 :通过 GB28181 模块与现有平台融合,确保协议合规。

模块矩阵的价值在于可以快速重组,而不是为每个场景重新开发链路。

4. 可观测与反馈闭环

低延迟方案不是一次性配置,而是需要在运行中不断调优。通过端到端延迟监测、首屏时间统计、丢包率与卡顿率分析,形成可观测---调整---验证的闭环。这样才能在网络、设备、业务变化时保持稳定的用户体验。

五、典型场景与模块组合策略

低延迟直播并不是"一个通用方案打天下",而是要根据业务场景、网络条件、平台类型 来定制化组合模块。

大牛直播SDK的模块化能力,使得我们能够快速构建出适配不同应用环境的链路架构,同时保持编码策略、缓冲机制、协议栈的统一管理。

Android平台RTMP直播播放器延迟测试

1. 局域网/园区内低延迟监控

特征 :网络可控、设备类型多、延迟容忍度极低。

组合方案:

-

推流:RTSP Push(来自一对一互动 SDK)或 RTMP Push SDK

-

中转:轻量级 RTSP 服务 SDK

-

播放:RTSP Playback SDK(多平台统一)

策略要点:短 GOP、关闭 B 帧、小缓冲(60-100ms),确保端到端延迟维持在 100-250ms。

2. 公网弱网远程巡检

特征 :跨区域、弱网环境、丢包率高。

组合方案:

-

推流:RTMP Push SDK(可配合 SRT 网关)

-

中转:多路 RTSP 转 RTMP 推送 SDK

-

播放:HTTP-FLV Playback SDK(Android/Unity3D)或 RTMP Playback SDK

策略要点:码率自适应、延迟追帧,确保在弱网下维持画面连续性。

3. 国标 GB28181 平台融合

特征 :必须对接已有的国标视频平台,保证协议合规与互通。

组合方案:

-

推流:RTSP Push → GB28181 设备接入 SDK

-

播放:平台分发(或客户端集成 RTSP Playback SDK)

-

附加:SEI Extended Data SDK 携带 AI 检测结果、传感器信息

策略要点:确保 RTP/PS 打包标准化、音视频同步精确,满足国标平台的接入要求。

4. 实时交互与远程操控

特征 :视频通道不仅用于观看,还承载双向控制指令。

组合方案:

-

推流:RTSP|RTMP 一对一互动 SDK

-

播放:RTSP Playback SDK 或 RTMP Playback SDK

-

附加:SEI 数据承载控制信号与元数据

策略要点:双向链路延迟控制在 200ms 内,回控信令与视频数据同链路传输,减少时延分裂。

六、部署架构示例与落地案例

大牛直播SDK的模块矩阵在设计上就是"积木化"的,核心价值在于可以根据业务场景、网络条件、延迟目标快速组合成可落地的部署架构。以下给出三个典型部署示例,既覆盖专网极低延迟 ,又包含公网弱网优化 和国标平台融合,帮助理解模块在端到端方案中的拼装方式。

1. 局域网 / 园区低延迟监控架构

应用场景

工业生产线监控、智慧园区安防、校园实时巡检等。

链路构成

-

Capture & Encode:摄像机 / 移动端 → RTSP Push(One-to-One Interaction SDK)

-

Relay:轻量级 RTSP Service SDK(边缘节点)

-

Playback:RTSP Playback SDK(Windows / Android / iOS / Unity3D)

-

Enhancement:本地 Recording SDK(用于录像、回放)

特点

-

全链路延迟可稳定在 120--200ms

-

节点与终端处于同一内网,网络抖动可控

-

播放端缓冲可调至极低值,确保操作实时性

架构图建议

四层分布:采集端 → RTSP 边缘服务 → 播放端 → 录像模块

2. 公网弱网远程巡检架构

应用场景

无人机巡检、远程工程现场视频回传、应急救援视频传输等。

链路构成

-

Capture & Encode:Android / iOS 端 → RTMP Push SDK(硬编码,短 GOP)

-

Relay & Protocol Conversion:多路 RTSP → RTMP Push SDK(部署在云或边缘节点)

-

Playback:HTTP-FLV Playback SDK(移动端 / Unity3D)或 RTMP Playback SDK

-

Enhancement:SEI 数据承载实时状态信息(电池、定位、告警等)

特点

-

支持公网跨省跨区传输

-

弱网自适应码控,FEC/ARQ 混合恢复

-

延迟控制在 100--250ms,即使在丢包率 10% 下仍可用

架构图建议

采集端 → 云/边缘中转(协议转换)→ HTTP-FLV/RTMP 分发 → 多平台播放

3. 国标 GB28181 平台融合架构

应用场景

城市安防、政府应急指挥、智慧交通等需要接入国标视频平台的业务。

链路构成

-

Capture & Encode:摄像机 / 移动端 → RTSP Push SDK

-

Protocol Gateway:GB28181 Device Access SDK → 国标视频平台

-

Playback:由平台统一分发,或客户端集成 RTSP Playback SDK

-

Enhancement:SEI 携带 AI 分析结果(如目标检测框、识别标签)

特点

-

无缝对接已有国标平台,无需改动平台侧架构

-

保证 RTP/PS 打包标准化,兼容性强

-

支持视频+AI 元数据同步传输

架构图建议

采集端 → GB28181 接入模块 → 国标平台 → 播放端/AI 分析模块

(标注标准化打包、SEI 数据流)

七、结语与未来展望

在"AI 热潮"推动下,越来越多的业务系统试图用模型和算力去驱动实时决策,但现实反复证明,没有稳定、低延迟、可控的视频链路,AI 就无法真正在线参与世界的变化。

大牛直播SDK的模块矩阵,正是在这种工程背景下形成的------它既不是简单的播放器/推流器集合,也不是功能堆砌的实验品,而是一套经过多年生产环境打磨、能够跨平台、跨协议、按需拼装的视频通路基础设施。通过对采集、编码、传输、播放、增强等环节的统一设计与调优,SDK 已经帮助多个行业实现了从"能用"到"可用、好用、可运维"的跃迁。

未来,低延迟视频链路的角色将进一步延伸:

-

与 AI 的深度耦合:视频不再只是输入源,还将成为 AI 决策回路中的实时感知与输出通道。

-

更智能的网络自适应:结合链路质量预测与动态调度,让延迟预算在毫秒级范围内自我调整。

-

统一的多协议生态:从 RTSP、RTMP、HTTP-FLV 到 SRT、WebRTC,形成一套可编排的跨协议调度框架。

-

边缘计算与视频处理前置:在边缘节点直接完成转码、检测、裁剪等处理,减少回传延迟与核心网压力。

在未来的智能系统中,视频链路将不再是"附属模块",而是和 AI 引擎、数据通道并列的核心基础设施。

而模块化、跨平台、可编排的大牛直播SDK,正是这条基础设施的构建工具,让实时感知与智能决策之间真正实现"毫秒级闭环"。