目录

[1. 二叉树的锯齿形层序遍历](#1. 二叉树的锯齿形层序遍历)

[1.1 题目解析](#1.1 题目解析)

[1.2 解法](#1.2 解法)

[1.3 代码实现](#1.3 代码实现)

[2. 二叉树最大宽度](#2. 二叉树最大宽度)

[2.1 题目解析](#2.1 题目解析)

[2.2 解法](#2.2 解法)

[2.3 代码实现](#2.3 代码实现)

1. 二叉树的锯齿形层序遍历

https://leetcode.cn/problems/binary-tree-zigzag-level-order-traversal/

给你二叉树的根节点 root ,返回其节点值的 锯齿形层序遍历 。(即先从左往右,再从右往左进行下一层遍历,以此类推,层与层之间交替进行)。

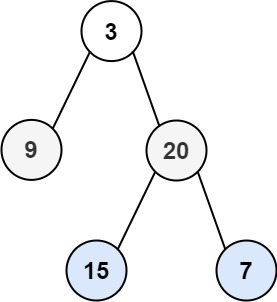

示例 1:

输入:root = [3,9,20,null,null,15,7]

输出:[[3],[20,9],[15,7]]示例 2:

输入:root = [1]

输出:[[1]]示例 3:

输入:root = []

输出:[]提示:

- 树中节点数目在范围

[0, 2000]内 -100 <= Node.val <= 100

1.1 题目解析

题目本质: 层序遍历 + 按层"方向交替"的输出(偶数层左→右,奇数层右→左)。核心仍是 BFS 一层一层扫,只是收集每层节点值的顺序要交替。

常规解法: 直接层序遍历,把每层节点值先按正常顺序保存,遇到需要"从右到左"的那层再 reverse 该层结果。

问题分析: 逐层 reverse 的总开销为所有层大小之和,最坏仍是 O(n),在本题约束(≤2000 节点)下足够。但可以更优雅地避免额外的 reverse:在构建本层列表时就把元素按需要的方向放入头/尾。

思路转折: 要想写法简洁且避免 reverse → 用双端列表保存"当前层结果":

-

左到右:尾部追加;

-

右到左:头部追加。

这样层序遍历仍是 O(n),且实现上更直观。

1.2 解法

算法思想:

BFS 层序队列不变;设置布尔变量 leftToRight 表示本层方向。扫描本层节点时:

-

若 leftToRight == true,将 val 追加到当前层列表尾部;

-

否则,将 val 插入到列表头部。

层结束后翻转 leftToRight,进入下一层。

**i)**边界:root == null 直接返回空列表。

**ii)**初始化队列 q,将 root 入队;布尔 leftToRight = true。

**iii)**循环直到队列空:获取当前层 size,创建 LinkedList<Integer> cur。

**iiii)**弹出本层 size 个节点:

-

将其值按方向加入 cur 的头/尾;

-

将其左右子节点(若非空)入队。

**iiiii)**将 cur 加入答案列表;leftToRight = !leftToRight。

**iiiiii)**返回答案。

易错点:

-

方向交替的时机:是"每处理完一层"后再翻转,而不是每个节点后翻转。

-

不能对 BFS 入队顺序做方向调整(左右孩子的入队顺序依旧"左先右后"),方向仅影响收集结果的顺序。

-

使用 ArrayDeque 作为队列,不要用 null 元素;当前层大小需预先缓存。

-

若用 ArrayList + Collections.reverse,注意只在需要的层做 reverse,别每层都转。

1.3 代码实现

java

import java.util.*;

class Solution {

public List<List<Integer>> zigzagLevelOrder(TreeNode root) {

List<List<Integer>> ans = new ArrayList<>();

if (root == null) return ans;

Deque<TreeNode> q = new ArrayDeque<>();

q.offer(root);

boolean leftToRight = true;

while (!q.isEmpty()) {

int size = q.size();

LinkedList<Integer> cur = new LinkedList<>(); // 双端列表,便于头插/尾插

for (int i = 0; i < size; i++) {

TreeNode node = q.poll();

if (leftToRight) cur.addLast(node.val);

else cur.addFirst(node.val);

if (node.left != null) q.offer(node.left);

if (node.right != null) q.offer(node.right);

}

ans.add(cur);

leftToRight = !leftToRight; // 层与层之间交替

}

return ans;

}

}复杂度分析:

-

时间复杂度 O(n):每个节点只访问一次,插入头尾 O(1)。

-

空间复杂度 O(n):队列和结果存储节点值,最宽一层 O(n)。

2. 二叉树最大宽度

https://leetcode.cn/problems/maximum-width-of-binary-tree/

给你一棵二叉树的根节点 root ,返回树的 最大宽度 。

树的 最大宽度 是所有层中最大的 宽度 。

每一层的 宽度 被定义为该层最左和最右的非空节点(即,两个端点)之间的长度。将这个二叉树视作与满二叉树结构相同,两端点间会出现一些延伸到这一层的 null 节点,这些 null 节点也计入长度。

题目数据保证答案将会在 32 位 带符号整数范围内。

示例 1:

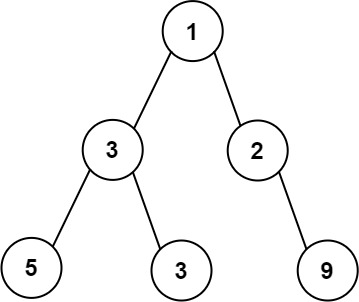

输入:root = [1,3,2,5,3,null,9]

输出:4

解释:最大宽度出现在树的第 3 层,宽度为 4 (5,3,null,9) 。示例 2:

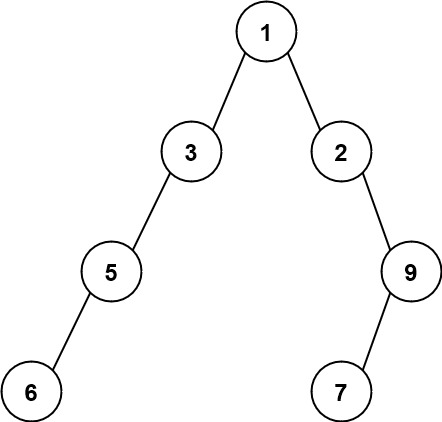

输入:root = [1,3,2,5,null,null,9,6,null,7]

输出:7

解释:最大宽度出现在树的第 4 层,宽度为 7 (6,null,null,null,null,null,7) 。示例 3:

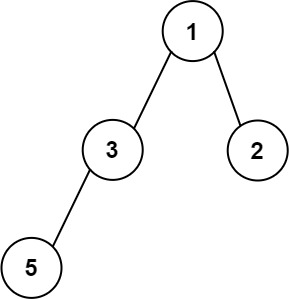

输入:root = [1,3,2,5]

输出:2

解释:最大宽度出现在树的第 2 层,宽度为 2 (3,2) 。提示:

- 树中节点的数目范围是

[1, 3000] -100 <= Node.val <= 100

2.1 题目解析

题目本质:

层序遍历 + 完全二叉树位置编号(index)。同一层的宽度 = 本层最右 index − 本层最左 index + 1。为了把"中间的 null"也计进长度,我们不真去存 null,而是用位置编号来"虚拟补齐"。

常规解法:

BFS 按层扫描,给每个节点一个位置编号:父 i → 左 2i+1、右 2i+2。每层记录头尾的编号差即宽度,取最大值。

问题分析:

直接用 int 编号、一路乘 2 容易溢出(深度大时指数级增长)。另外如果不做处理,编号会越来越大,虽用 long 但也会变得臃肿。

思路转折:

要稳妥且高效 → 两招:

1)用 long 存编号;

2)按层归一化:每层开始时减去该层最小编号 base,让本层从 0 计起。这样可避免指数增长与溢出风险,同时不影响"差值"计算。

2.2 解法

算法思想:

BFS 队列元素为 (node, idx);层开始取 base = q.peekFirst().idx,本层每个节点用 idx -= base 归一化,记录本层 first 与 last,层宽 last - first + 1,更新答案。孩子入队时使用未归一化前的逻辑(但可以直接在归一化后的 idx 上继续推导:左 idx*2+1,右 idx*2+2,等效)。

**i)**判空返回 0。

**ii)**Deque<P> tmp 入队 (root, 0);result = 0。

**iii)**while 队列非空:

-

记下 size 与 base = tmp.peekFirst().idx;

-

for size 次弹出:

-

归一化 index = cur.idx - base;

-

维护本层 first/last;

-

左右子非空则入队,孩子编号为 index*2+1 / index*2+2;

-

-

更新 result = max(result, last - first + 1)。

**iiii)**返回 result。

易错点:

-

方向编号选 (2i+1, 2i+2) 或 (2i, 2i+1) 都行,但要全程一致。下面用从 0 开始的 (2i+1, 2i+2)。

-

每层一定要做归一化(减去 base),否则深树时可能溢出或变得非常大。

2.3 代码实现

java

import java.util.Deque;

import java.util.ArrayDeque;

import java.util.List;

import java.util.ArrayList;

class Solution {

// 小结构体:存节点和其在完全二叉树中的位置编号

static class P {

TreeNode node;

long idx;

P(TreeNode n, long i) { node = n; idx = i; }

}

public int widthOfBinaryTree(TreeNode root) {

if (root == null) return 0;

Deque<P> tmp = new ArrayDeque<>();

tmp.offer(new P(root, 0L));

int result = 0;

while (!tmp.isEmpty()) {

int size = tmp.size();

long base = tmp.peekFirst().idx; // 本层最小编号,做归一化

long first = 0, last = 0;

for (int i = 0; i < size; i++) {

P cur = tmp.pollFirst();

TreeNode node = cur.node;

long index = cur.idx - base; // 归一化后,本层从 0 开始

if (i == 0) first = index;

if (i == size - 1) last = index;

// 用归一化后的 index 推孩子的编号,等效且数值更小

if (node.left != null) tmp.offer(new P(node.left, index * 2 + 1));

if (node.right != null) tmp.offer(new P(node.right, index * 2 + 2));

}

result = Math.max(result, (int)(last - first + 1));

}

return result;

}

}复杂度分析:

-

时间复杂度 O(n):每个节点入队/出队一次,常数级计算。

-

空间复杂度 O(n):队列在最宽层持有 O(n) 个节点;额外字段为常数级。