文章目录

- 引言

- 一、项目背景与价值

-

- [1.1 为什么做BMS开发](#1.1 为什么做BMS开发)

- [1.2 核心器件选择逻辑](#1.2 核心器件选择逻辑)

- 二、BQ76920芯片技术原理

-

- [2.1 芯片架构与核心功能](#2.1 芯片架构与核心功能)

- [2.2 BQ76920通信与配置](#2.2 BQ76920通信与配置)

- 三、硬件电路搭建

-

- [3.1 主控电路与通信电路设计](#3.1 主控电路与通信电路设计)

- [3.2 BQ76920电路设计](#3.2 BQ76920电路设计)

- [3.3 PCB板的设计与开发](#3.3 PCB板的设计与开发)

-

- [3.3.1 系统原理图设计](#3.3.1 系统原理图设计)

- [3.3.2 系统PCB布局布线](#3.3.2 系统PCB布局布线)

- 四、算法描述

-

- [4.1 卡尔曼滤波算法](#4.1 卡尔曼滤波算法)

- 总结

- 参考资料

引言

电池管理系统(Battery Management System, BMS)是保障锂离子电池组安全运行、提升能量利用效率的核心组件,需实现电池状态监测(电压、电流、温度)、均衡控制、安全保护及状态估算(SOC/SOH)等关键功能,其性能直接影响电池组的可靠性与使用寿命。BQ76920是一款集成多串电池监测与保护功能的专用芯片,具备高精度电压采集、过压/欠压保护及均衡控制能力。本文基于BQ76920芯片,从技术原理、算法设计、硬件开发、软件实现及系统验证等维度,设计并实现了一款BMS电池管理保护板。该模块与STM32微控制器结合,可实现电池组多参数的实时监测、状态估算与安全保护,并通过数据交互功能,达成动力电池状态精准管理与外部系统信息交互的一体化应用。

一、项目背景与价值

1.1 为什么做BMS开发

电池管理系统(BMS)作为锂离子电池组安全运行与效能优化的核心组件,其重要性在新能源应用中日益凸显。在轻型电动车辆、电动工具、储能系统(ESS)及不间断电源(UPS)等领域,电池组的安全性、寿命与能量利用效率直接依赖于 BMS 的性能。当前市场上的 BMS 方案存在三大痛点:一是传统分立元件搭建的系统精度不足,电压、电流测量误差较大,导致SOC(State of Charge)估算偏差超过5%;二是保护机制响应滞后,过压、过流等故障处理不及时,易引发电池鼓包、起火等安全风险;三是集成度低,需额外搭配多个芯片实现监测、保护与均衡功能,导致成本高、体积大,难以适配小型设备。因此,开发一款高精度、高安全性、低成本的BMS方案,对于推动轻型电动车辆、便携式设备及中小规模储能系统的技术升级具有重要意义。

1.2 核心器件选择逻辑

本项目选择BQ76920作为电池监测前端(AFE)、STM32作为主控芯片,基于两者的技术特性与协同优势。BQ76920作为TI专为3-5节串联锂离子/磷酸铁锂电池设计的集成AFE,具备三大核心优势:其一,集成 14 位 ADC 与独立库仑计数器,可实现电池电压(精度±10mV@3.6-4.3V)、电流(分辨率8.44μV/LSB)及温度的高精度数字化测量,无需额外外设;其二,内置硬件级保护机制,包括过压(OV)、欠压(UV)、放电过流(OCD)、短路(SCD)等故障的实时检测与响应,响应时间低至 35μs,大幅提升系统安全性;其三,支持被动均衡功能与低功耗设计,运输模式下电流仅0.6μA,适配电池长期存储需求。而STM32微控制器凭借丰富的外设资源与稳定的处理能力,可高效与BQ76920通信,实现数据采集、SOC估算、均衡控制等上层功能,两者结合形成"监测-保护-控制"的完整闭环,且成本较传统方案降低30%以上,适合中小功率电池组场景,如图1.2所示为芯片原理框图。

图1.2 芯片原理框图

二、BQ76920芯片技术原理

2.1 芯片架构与核心功能

BQ76920作为支持3-5节串联电池的模拟前端(AFE)芯片,其架构以测量、保护、控制三个子系统为核心,协同实现电池组的监控与管理。

测量子系统是数据采集的核心,集成14位ADC 用于高精度测量单体电池电压、外部热敏电阻温度及内部芯片温度,测量周期根据是否均衡动态调整;同时配备16位库仑计数器(CC),通过250ms积分周期测量电流,支持ALWAYS ON(持续测量)和1-SHOT(单次测量)模式,为SOC估算提供基础。

保护子系统提供硬件级安全保障,包括过压(OV)、欠压(UV)、放电过流(OCD)、放电短路(SCD)等保护,通过比较器和数字逻辑监测故障,触发时自动禁用充放电FET(CHG/DSG)并通过ALERT引脚中断主机,保护阈值和延迟可通过寄存器配置。

控制子系统则负责功能执行,包括低侧充放电 FET 驱动、单体电池均衡、2.5V 或 3.3V LDO 输出,以及 ALERT 引脚的中断与冗余保护功能。三者协同实现电池状态监测、安全保护与动态控制的一体化。

2.2 BQ76920通信与配置

BQ76920采用I2C接口与主机控制器(如STM32)通信,作为从设备,其7位I2C地址由工厂预设,通信速率支持100kHz,满足低功耗与稳定性需求。数据传输通过寄存器读写实现,支持块读写操作,且每字节数据搭配8位CRC校验,以增强数据传输的可靠性,尤其在噪声环境中能有效减少误码。通信时序遵循标准I2C规范,其中SCL高电平脉冲宽度最小4.0μs,低电平脉冲宽度最小4.7μs,START和STOP条件的建立与保持时间分别不低于4.7μs和4.0μs,确保主机与芯片之间的时序匹配。

芯片的核心配置通过寄存器编程完成,涵盖功能使能、保护阈值设定、均衡控制等关键参数。系统控制方面,SYS_CTRL1寄存器用于开启ADC([ADC_EN]位)、选择温度测量源([TEMP_SEL]位,0为内部结温,1为外部热敏电阻)及进入SHIP模式的指令序列([SHUT_A]和[SHUT_B]位需按特定顺序写入);SYS_CTRL2寄存器则控制库仑计数器模式([CC_EN]位开启持续运行,[CC_ONESHOT]位触发单次测量)及充放电FET驱动([CHG_ON]和[DSG_ON]位)。保护参数配置中,PROTECT1和PROTECT2寄存器分别设定SCD和OCD的阈值与延迟时间,例如SCD阈值可通过3位二进制码设置为22-200mV(RSNS=0时),延迟时间可选70-400μs;PROTECT3寄存器配置OV和UV的延迟时间(OV可选1-8s,UV可选1-16s),OV_TRIP和UV_TRIP寄存器则分别设定过压和欠压的触发阈值,对应14位ADC值的中间8位,需结合工厂校准的GAIN和OFFSET参数计算实际电压。电池均衡控制通过CELLBAL1寄存器实现,每位置1对应开启一节电池的均衡功能,需注意避免相邻电池同时均衡,以防超出引脚绝对最大电压。

芯片状态可通过SYS_STAT寄存器读取,包括各类故障标志、库仑计数器数据就绪([CC_READY]位)及外部警报触发([OVRD_ALERT]位),这些标志需通过写入1清零。初始化配置时,需注意从SHIP模式唤醒后,需等待250ms方可读取初始电池电压数据,确保ADC完成首次转换;若需更高测量精度,可通过主机控制器执行实时校准,利用外部电路测量总栈电压与芯片内部各节电压之和的比值,修正增益系数。

三、硬件电路搭建

3.1 主控电路与通信电路设计

在构建本文所述系统架构时,单片机最小系统作为维持系统正常运行的基础单元,为整个系统的稳定工作提供了底层支撑 ,如图3.1所示为STM32最小系统框图。

图3.1 STM32最小系统与通信电路图

由图3.1可以看出STM32最小系统的硬件组成部分主要有:微控制器MCU、电源电路、晶振电路、复位电路等。电源电路通过线性稳压器AMS1117将输入4.75V至15的电压降为最小系统所需的3.3V稳定电压。晶振电路为系统提供了稳定和精确的时钟频率,同时外接与晶振频率相匹配的负载电容。复位电路包括一个复位按钮,连接到STM32F1芯片上的NRST引脚以允许手动复位,复位引脚还需要一个上拉电阻以确保在没有按下复位按钮时,引脚保持高电平状态。这些电路的设计共同构建了一个STM32最小系统。

为提升系统通信兼容性与供电适配性,设计中额外集成RS-485与CAN通信接口,以满足不同场景下多设备间的数据交互需求;同时引入MP9486A降压电路,其输入端直接接入 5 节串联电池,经降压转换后输出 5V 电压,该 5V 电压进一步供给低压差稳压器(AMS1117芯片),由此LDO二次稳压至3.3V后为系统提供稳定供电,确保芯片在额定工作电压范围内可靠运行。

3.2 BQ76920电路设计

在本研究设计的BMS中,电池电压采集和电流信息采集采用BQ76920高性能芯片作为核心检测单元。该芯片作为专为3-5节串联锂离子电池组设计的模拟前端(AFE)器件,集成高精度测量、硬件级保护与灵活控制功能于一体,其核心工作原理基于集成式模数转换(ADC)与库仑计数(CC)技术:通过差分采样通道实现对每节电池电压的精准检测,借助内置14位 ADC将模拟电压信号转换为数字信号,转换过程中通过工厂预校准的增益(GAIN)与偏移(OFFSET)参数消除器件个体差异,确保电压测量精度在2.0-5.0V量程内达±50mV(最大值),在3.6-4.3V典型工作区间内精度优化至±10mV(典型值);同时,芯片通过SRP/SRN引脚接入电流采样电阻,利用16位积分型库仑计数器对电流信号进行积分运算,以250ms为积分周期实现电荷累积量的精准测量,最小分辨率达8.44μV,为电池剩余容量(SOC)估算提供可靠的电流数据支撑,其硬件电路设计如图3.2所示。

图3.2 BQ76920硬件电路设计图

BQ76920芯片具备优异的性能特性以适配BMS的复杂工作场景:其一,测量响应速度快,当电池均衡开启时,电池电压采集周期可低至12.5ms,电流采样数据更新周期固定为250ms,能够快速捕捉电池组在充放电动态过程中的参数变化,及时反馈异常状态;其二,功耗控制优异,在 NORMAL 模式下(ADC 与 CC 均开启)工作电流仅 130-195μA,SHIP模式下电流进一步降至0.6-1.8μA,大幅降低BMS系统的静态功耗,适配便携式或低功耗电池应用场景;其三,硬件保护机制完善,内置过压(OV)、欠压(UV)、放电过流(OCD)、放电短路(SCD)等保护功能,保护阈值与延迟时间可通过寄存器灵活配置,故障触发时可自动禁用充放电场效应管(FET)并通过ALERT引脚向主控制器发送中断信号,提升电池组运行安全性。此外,BQ76920通过I2C接口与主控制器STM32F103C8T6实现数据交互,支持块读写与CRC校验功能,结合主控制器的软件算法可进一步抑制环境噪声与电源干扰,确保电压、电流数据的传输可靠性与测量稳定性,为电池状态估算(SOC/SOH)、均衡控制及安全保护策略的实施提供高精度数据支撑,保障BMS系统在多工况下的可靠运行。

3.3 PCB板的设计与开发

3.3.1 系统原理图设计

为了更好的实现本文系统的实物展示,本文采用嘉立创EDA软件进行系统原理图绘制,如图3.3.1所示为系统原理图。

图3.3.1 系统原理图

3.3.2 系统PCB布局布线

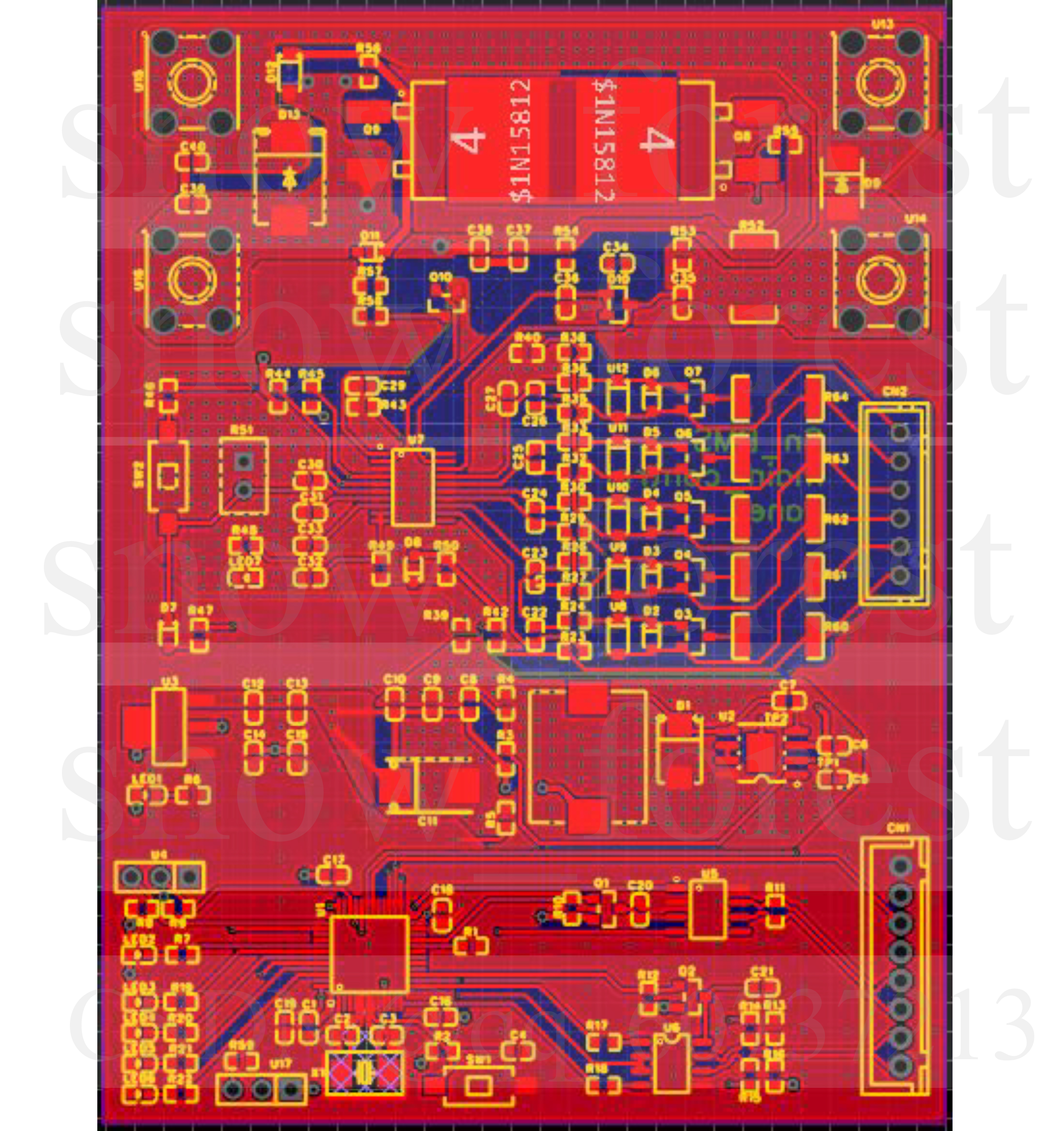

通过原理图的绘制,然后转到PCB板的绘制,从布局和布线去减少器件间的耦合性等干扰特性,如图3.3.2所示为系统PCB。

图3.3.1 系统PCB

四、算法描述

荷电状态(SOC)与健康状态(SOH)的精准估算直接决定电池管理系统(BMS)的安全性、可靠性和循环寿命。当前主流算法体系可概括为三级:基础层以库仑计数法为代表,虽具备低时延优势,却因积分漂移与未建模自放电而累积误差;校准层依赖开路电压(OCV)与 SOC 的静态映射,可周期性修正基准,却要求电池充分静置,难以嵌入在线工况;健康评估层则通过容量衰减或阻抗演化推断SOH,多为离线实施。

为兼顾实时精度与长期鲁棒性,工程实践已普遍转向"机理模型+扩展卡尔曼滤波(EKF)"的融合框架:Thevenin等效电路刻画电池非线性动态,EKF以泰勒一阶线性化实现递推最小均方误差估计,同步抑制传感器噪声与模型失配,动态追踪SOC并更新模型参数。

本文将系统阐释该框架,由卡尔曼滤波原理出发,经EKF非线性适配,最终给出"建模--线性化--递推"的完整实现流程,为BMS高精度SOC估算提供理论与工程依据。

4.1 卡尔曼滤波算法

卡尔曼滤波是一种基于"预测--更新"递归框架的最优线性估计器:以状态转移模型先验递推系统状态及其协方差,再以观测数据通过最小化估计协方差进行后验校正,从而在过程与测量噪声并存的环境下给出最小均方误差意义下的最优估计。

总结

本文系统探讨了电池管理系统(BMS)技术,通过理论分析与实践验证,阐明了其在锂离子电池安全监控与效能优化领域的核心技术框架,涵盖电池状态监测(电压、电流、温度)、硬件保护(过压、欠压、过流、短路)及电池均衡的原理与实现方法。基于此,研制了基于BQ76920芯片与STM32微控制器的电池管理模块,并通过样机实验完成了功能验证。研究过程中积累的BQ76920与STM32协同设计经验,其技术分析与实现方案可为同类电池管理设备的研发提供可复用的技术参考,亦为该领域研究人员及工程技术人员提供了实践借鉴。同时,本文阐述的技术路线与实践过程,可作为BMS技术深化研究与创新应用的典型案例,为高精度状态估算及复杂工况适配等方向的后续研究提供了方法参考与思路启示。

参考资料

电池管理系统BMS知识与功能,一篇入门

认知BMS电池管理系统,看这一篇就够了!

电池管理系统(BMS)架构详细解析:原理与器件选型指南