摘要

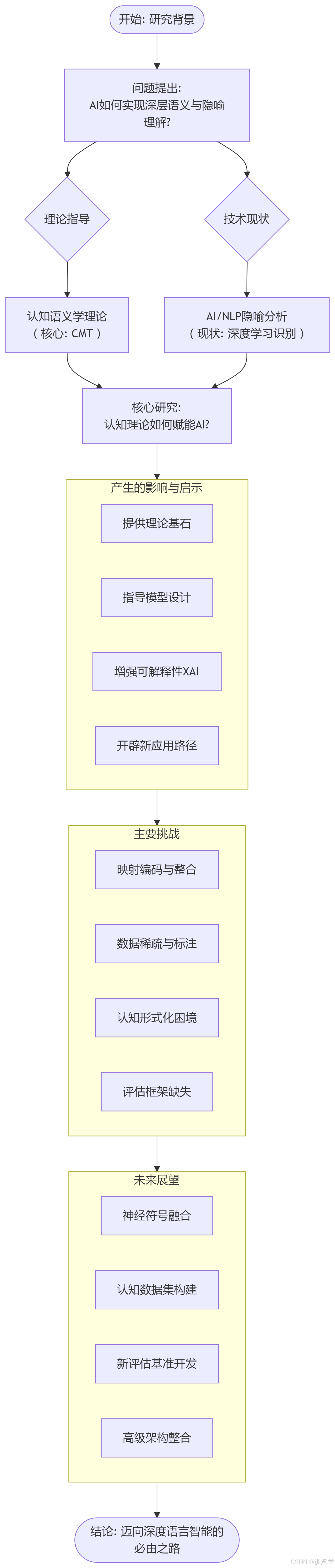

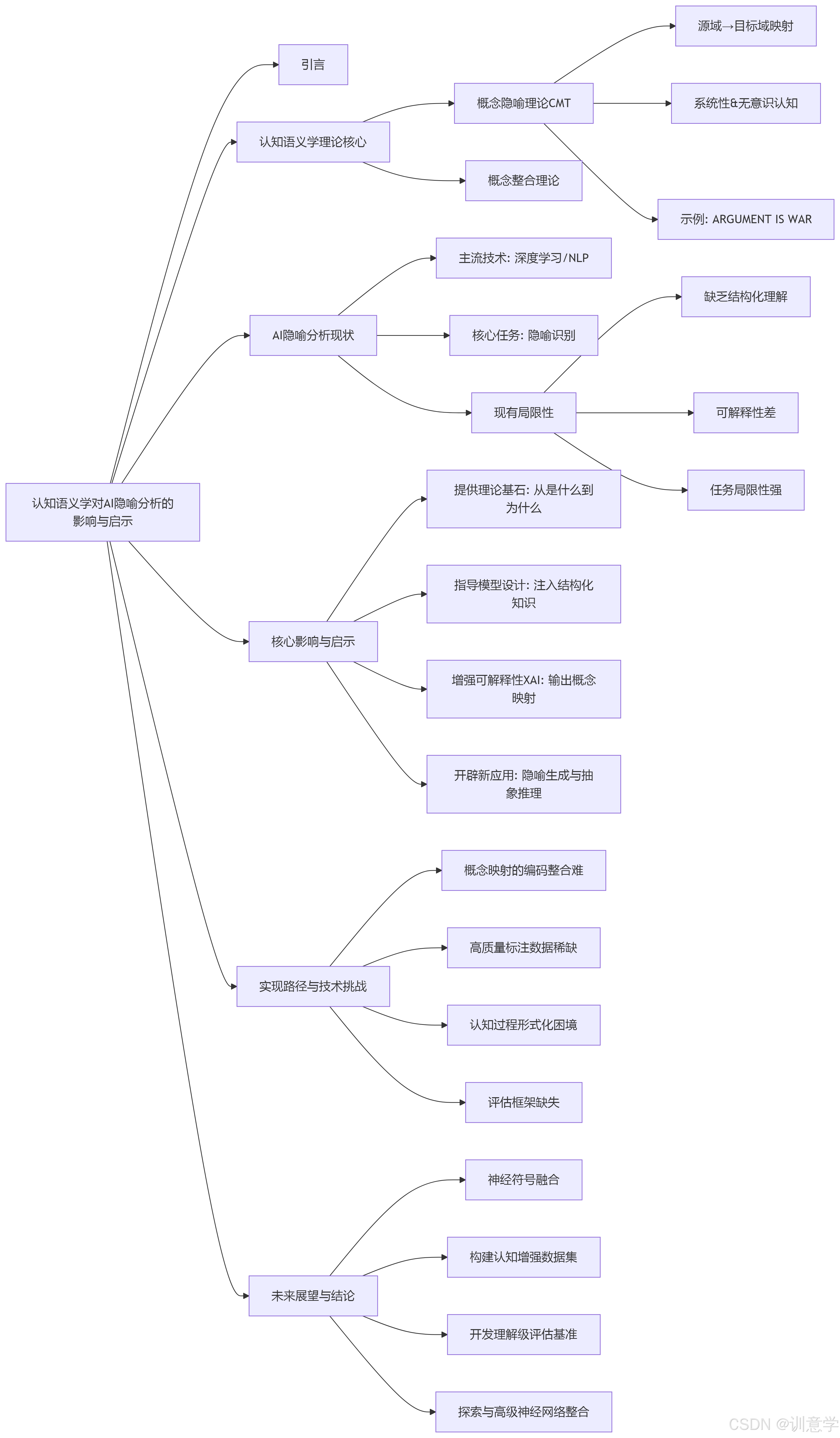

本文章旨在深入探讨认知语义学,特别是概念隐喻理论(Conceptual Metaphor Theory, CMT),对人工智能(AI)领域中自然语言处理(NLP)的深层语义分析,尤其是隐喻分析,所产生的深远影响和关键启示。报告首先阐述了认知语义学将隐喻视为核心认知机制而非单纯修辞手法的革命性观点。随后,报告梳理了当前人工智能,特别是基于深度学习的NLP模型在处理隐喻时的主流方法及其固有的"黑箱"局限性。核心部分详细论述了认知语义学理论如何从提供理论基石、指导模型设计、增强可解释性及开辟新应用路径(如隐喻生成与抽象推理)等多个维度,为AI隐喻分析提供关键的理论指导和突破方向。然而,将这一理论成功落地于AI系统也面临着概念映射的编码整合、高质量标注数据的稀缺、认知过程形式化的困难以及评估框架缺失等多重挑战。展望未来,神经符号方法的融合、认知增强型数据集的构建以及更全面的评估体系的建立,将是推动AI实现真正意义上"理解"隐喻、迈向更深层次语言智能的关键。

1. 引言:研究背景与问题提出

随着人工智能技术的飞速发展,自然语言处理(NLP)在诸多领域取得了显著成就。然而,要实现真正的人类水平的语言理解,AI系统必须跨越从表层文本处理到深层语义理解的鸿沟。在这一过程中,处理非字面语言(non-literal language)的能力,尤其是对隐喻(metaphor)的分析,成为了衡量AI语言智能深度的关键标尺 。隐喻在人类语言中无处不在,它不仅是语言的点缀,更是人类思考、推理和构建抽象概念的基础认知工具 。

传统的NLP模型在处理字面意义的文本时表现出色,但面对隐喻时则常常"失灵",因为它们难以捕捉到词语背后的概念转移和深层语义关联 。近年来,基于深度学习的模型,如BERT及其变体,通过大规模语料的预训练,在隐喻识别(metaphor identification)等任务上取得了长足进步 。然而,这些模型在很大程度上依赖于统计规律和上下文线索,对于隐喻"为什么"成立、其背后的概念结构如何运作,往往缺乏深刻的理解。

与此同时,认知科学的分支------认知语义学,为我们理解隐喻提供了坚实的理论框架。它彻底改变了学界对隐喻的看法,将其从边缘的修辞现象提升到人类概念系统的核心 。因此,一个核心且紧迫的研究问题浮出水面:认知语义学中关于隐喻的深刻洞见,能为当前AI的隐喻分析带来哪些实质性的影响和启示?本报告旨在系统性地梳理并分析这一跨学科交叉点,探究认知理论如何指导和深化AI的深层语义分析能力。

2. 认知语义学中的隐喻理论核心

认知语义学的核心观点是,语言是人类认知和概念化的外在体现 。在这一框架下,隐喻被重新定义为一个根本性的认知现象,而非语言现象 。其中,由Lakoff和Johnson提出的 概念隐喻理论(Conceptual Metaphor Theory, CMT) 是该领域最具影响力的核心理论 。

2.1 概念隐喻理论(CMT)

CMT的基本主张是,人类通过将一个相对具体、易于理解的概念域(源域,Source Domain)的结构映射到另一个相对抽象、不易理解的概念域(目标域,Target Domain)来认知和体验后者 。这个过程被称为 概念映射(Conceptual Mapping)。

例如,在 "辩论是战争(ARGUMENT IS WAR)" 这一核心概念隐喻中:

- 目标域是抽象的"辩论"。

- 源域是具体的"战争"。

- 映射关系包括:辩论的参与者对应战争的交战方,论点对应武器,立场对应阵地,驳倒对方对应在战斗中获胜等。

基于此映射,我们才能自然地理解和使用诸如"他捍卫 了自己的观点"、"她的批评正中要害 "、"我摧毁了他的论证"等隐喻表达。CMT强调,这种隐喻思维是系统性的、普遍的,并且在很大程度上是无意识的,它塑造了我们的整个概念体系 。

2.2 互补性理论

除CMT外,认知语义学领域还有一些互补性的理论,如 概念整合理论(Cognitive Integration Theory / Conceptual Blending) ,它更侧重于解释隐喻在具体语境中动态的、在线的意义构建过程,强调多个心理空间(mental spaces)的融合,从而创造出新的、突生的意义结构 。这些理论共同构成了认知语义学对隐喻的丰富解释,其核心共同点在于:隐喻是结构化的、基于映射的、深植于人类认知的思维方式。

3. 人工智能自然语言处理中的隐喻分析:现状与方法

AI领域对隐喻的分析经历了从早期的基于规则和知识库的方法,到统计机器学习,再到当前由深度学习主导的范式转变 。

3.1 主流技术范式

当前,基于深度学习的隐喻分析主要集中在隐喻识别任务上,即判断一个句子中的某个词或短语是否被隐喻性地使用。其技术核心包括:

- 模型架构:卷积神经网络(CNN)、长短期记忆网络(LSTM)、双向门控循环单元(Bi-GRU)以及以Transformer为基础的预训练语言模型(如BERT)被广泛应用 。这些模型能有效捕捉词语的上下文信息。

- 数据表示:通过词嵌入(Word Embeddings)和上下文相关的词表示(Contextualized Word Representations),模型能够学习到词语在向量空间中的语义关系,这是判断其用法是否"异常"或"隐喻"的基础 。

3.2 现有方法的局限性

尽管深度学习模型在隐喻识别任务的各项评测指标(如准确率、F1分数)上取得了优异表现 但它们也存在着根本性的局限性:

- 缺乏结构化理解:这些模型本质上是在学习大规模数据中的统计相关性。它们能识别出"时间的流逝"中的"流逝"可能是隐喻用法,但它们并不"理解"这背后是基于"时间是移动的物体(TIME IS A MOVING OBJECT)"这一概念映射。

- 可解释性差:深度学习模型的"黑箱"特性使其决策过程难以解释。我们很难知道模型是依据哪些深层语义逻辑,还是仅仅基于某些表层线索来做出判断的 。

- 任务局限性:当前研究高度集中于隐喻识别,而在更复杂的任务,如隐喻解释(paraphrasing the metaphorical meaning)和隐喻生成(generating novel metaphors)方面,进展相对有限,因为这些任务更需要对概念结构有深刻的理解 。

4. 核心影响与启示:认知理论如何赋能人工智能

认知语义学的隐喻理论,特别是CMT,为突破当前AI隐喻分析的瓶颈提供了宝贵的蓝图和深刻的启示。其影响体现在以下几个层面:

4.1 从"是什么"到"为什么":提供理论基石

AI模型擅长回答"一个词是 否是隐喻"的问题,而CMT则解释了"它为什么是隐喻"。通过引入源域、目标域和概念映射的框架,AI可以从简单的二元分类任务,升级到对隐喻背后认知机制的结构化分析 。这使得AI不仅能"知其然",更能"知其所以然",为实现更深层次的语义理解奠定了理论基础。

4.2 指导特征工程与模型设计

CMT的理论可以直接指导AI模型的设计和特征构建。例如,研究人员可以利用FrameNet等知识库,将源域和目标域的语义框架信息编码为特征,或直接作为模型的输入 。有研究提出,可以利用数据驱动的聚类技术来自动发现潜在的概念隐喻,这正是受CMT启发的方法 。这种方式将人类关于世界如何被概念化的知识显式地注入到模型中,有望提升模型的性能和鲁棒性。

4.3 提升模型的可解释性(XAI)

将CMT框架与AI模型结合,是提升隐喻分析可解释性的有效途径。当一个模型将"通货膨胀正在攀升"识别为隐喻时,如果它还能输出其判断依据是源于"变化是垂直运动(CHANGE IS VERTICAL MOTION)"这一概念映射,那么其决策过程就变得透明和可信 。这种可解释性对于需要高可靠性和安全性的AI应用至关重要。

4.4 开辟新的应用路径:隐喻生成与推理

CMT不仅解释了已有的隐喻,还揭示了创造新隐喻的"配方"。基于源域到目标域的结构化映射,AI可以尝试生成新颖、连贯且易于理解的隐喻表达,而不仅仅是模仿训练数据中的已有模式 。更有前瞻性的研究提出,可以将CMT作为一种"认知提示(cognitive prompting)"范式,引导大型语言模型(LLM)利用隐喻映射来结构化地解决复杂的抽象推理任务,这极大地拓展了隐喻分析的应用边界 。

5. 实现路径与技术挑战

尽管认知语义学理论前景广阔,但在AI系统中具体实现它仍面临诸多严峻挑战。

5.1 概念映射的编码与整合

如何将抽象的"概念映射"技术性地编码并整合到神经网络(尤其是Transformer这类复杂架构)中,是一个核心技术难题 。虽然有研究尝试利用基于FrameNet的嵌入来学习领域间的映射 但如何将这种结构化知识无缝融入到如注意力机制这样的底层模块中,以实现端到端的隐喻分析,目前尚无成熟方案,是该领域的前沿研究方向 。搜索结果并未提供将概念隐喻映射具体编码到Transformer注意力层中的详细技术实现。

5.2 数据稀疏性与标注难题

训练需要深层认知理解的模型,依赖于大规模、高质量的标注数据。然而,标注一个词是否为隐喻已属不易,要进一步标注其所属的概念隐喻(如"ARGUMENT IS WAR")、源域和目标域,成本极高,且需要标注者具备语言学专业知识 。这导致了认知增强型隐喻语料库的严重稀缺。

5.3 认知过程的形式化困境

认知语义学理论本质上是对人类心智过程的描述,具有相当的灵活性和模糊性。将其完全形式化为计算机可以执行的精确算法或规则,本身就是一个巨大的挑战 。隐喻的创造性和上下文依赖性进一步加剧了这一困难 。

5.4 评估框架的缺失

当前的评估指标,如F1分数,主要衡量隐喻识别的准确性 。然而,如何评估AI对隐喻的理解深度?如何量化一个模型是否真正掌握了概念映射?目前缺乏一个公认的、能够衡量模型认知合理性的标准评估框架 。虽然有研究提出了针对隐喻生成质量的主观评估维度,如新颖性、可理解性等 但这距离一个标准化的、自动化的评估体系还有很长的路要走。

6. 未来展望与结论

认知语义学中的隐喻理论为人工智能的深层语义分析提供了一座富饶的矿藏。它不仅为解决AI在非字面语言理解上的短板指明了方向,更为构建更具可解释性、创造性和推理能力的下一代NLP系统提供了强大的理论武器。

展望未来,该领域的发展将可能聚焦于以下几个方向:

- 神经符号方法的深度融合:结合深度学习强大的表征学习能力和符号系统处理结构化知识的优势,构建能够同时处理统计模式和概念映射的混合式AI架构。

- 认知增强型数据集的构建:通过众包、半监督学习等方法,加速构建标注有概念隐喻层级信息的大规模语料库,为模型训练提供更丰富的养料。

- 开发面向"理解"的评估基准:设计新的评测任务和指标,超越简单的识别准确率,转而评估模型在隐喻解释、推理和生成方面的能力,从而更全面地衡量其"理解"水平。

- 探索高级神经网络架构的整合:持续探索将概念映射等认知结构知识,以更原生、更有效的方式融入Transformer等前沿模型架构的内部机制中。

结论:认知语义学与人工智能的交汇,正在推动自然语言处理从"模式匹配"向"意义理解"的深刻转型。隐喻分析作为其中的关键一役,其真正的突破将源于对人类认知机制的深刻洞察与先进计算模型的紧密结合。虽然前路充满挑战,但这无疑是引领人工智能迈向更高层次语言智能的必由之路。