一、前言

Redis 的主从复制(Replication)是 Redis 高可用架构的基础之一。

通过复制机制,可以实现数据的冗余备份 、读写分离 、负载均衡 ,并为后续的哨兵(Sentinel)和集群(Cluster)提供支撑。

本文将从 Redis 的内部机制角度出发,深入分析主从复制是如何在底层实现的,包括核心流程、关键数据结构、协议交互和优化机制。

二、主从复制的整体流程概览

Redis 主从复制的整个过程可以分为 三个阶段:

-

建立连接阶段(主从握手)

-

数据同步阶段(全量复制或部分复制)

-

命令传播阶段(实时增量同步)

整体思想是:

从节点通过 psync 命令与主节点进行握手,完成一次性数据同步(RDB + backlog),然后实时接收主节点写命令,从而保持与主节点数据一致。

三、阶段一:主从握手(连接建立)

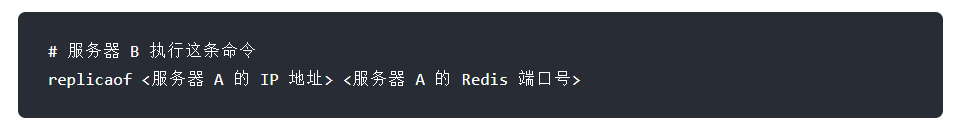

当一个从节点启动并配置主节点地址后

,会主动向主节点发起复制请求:

java

PSYNC ? -1

?:主服务器的ID,因为第一次连接不知道主服务器的Id,所以用?表示

-1:复制的进度这条命令表示:

-

"我没有历史同步信息(第一次连接)"

-

"请告诉我该从哪里开始复制"

主节点收到 PSYNC 请求后,会做以下判断:

-

如果是第一次连接 → 返回

+FULLRESYNC <run_id> <offset>(全量复制) -

如果 run_id 匹配且 offset 合法 → 返回

+CONTINUE(部分复制)

关键点解释:

| 参数 | 说明 |

|---|---|

| run_id | 主节点实例的唯一标识符(每次重启会重新生成) |

| offset | 主从之间同步的"命令流偏移量",用于标记同步进度 |

| PSYNC | Redis 复制协议的核心命令,用于协调全量或增量复制 |

四、阶段二:数据同步阶段

全量复制(Full Resynchronization)

当主节点发现从节点没有旧数据或偏移信息时,就会触发全量复制。

内部执行过程如下:

-

主节点执行

BGSAVE-

创建后台子进程,生成当前内存数据的 RDB 快照;

-

主线程继续响应客户端请求;

-

所有新的写命令会暂存到 复制缓冲区(replication buffer) 中。

-

-

传输 RDB 快照

-

RDB 生成完毕后,主节点通过 socket 发送给从节点;

-

从节点清空现有数据;

-

从节点加载 RDB 文件,恢复数据。

-

-

发送 backlog 中的增量命令

-

主节点会将 RDB 生成期间积累的命令(在复制缓冲区(replication buffer)中)同步发送给从节点;

-

从节点执行这些命令,使数据状态追上主节点。

-

至此,第一次同步工作完成

优点: 保证数据完整

缺点: 对带宽和磁盘开销大,耗时较长

五、阶段三:命令传播阶段(实时同步)

一旦主从数据完全一致,主节点会持续地将新的写命令实时发送给从节点。(基于TCP长连接)

主节点的行为:

-

每当执行一个写操作(如

SET key value):-

写入主节点内存;

-

将命令追加到复制缓冲区;

-

异步发送给所有从节点。

-

从节点的行为:

-

从节点以"伪客户端"的身份接收主节点发来的命令;

-

解析后执行这些命令,更新自身数据;

-

定期向主节点汇报自己的复制偏移量(offset)。

这个阶段是异步 的:

主节点不会等待从节点确认即可向客户端返回结果。

因此可能存在数据丢失的风险(主节点宕机但命令尚未传播到从节点)。

六:问题:TCP连接断开一段时间后,又连接上了怎么办?

答:重新连接后,从节点psync主节点,开始增量复制这段时间的数据,因为主节点在传播命令时,还会把命令写入repl backlog buffer (环形缓存区,默认1m),从节点在psync会传递一个slave repl offset给主节点,主节点比较自身的master repl offset与s-r-o,从r-b-b中发送命令给复制缓冲区(replication buffer),但由于这是一个环形缓存区,如果断联时间过长,会导致一些命令的覆盖,此时就只能全量复制。

六、核心数据结构与机制

Redis 在主从复制中维护了一系列核心数据结构,用于记录同步状态和命令流。

| 名称 | 作用 | 说明 |

|---|---|---|

| run_id | 主节点唯一标识 | 用于判断主节点是否重启过 |

| offset | 命令流偏移量 | 每次写操作增加,用于同步进度 |

| replication backlog buffer | 积压缓冲区 | 固定大小的循环缓冲区(默认 1MB),存储最近的命令流 |

| replication buffer | 复制缓冲区 | 主节点为每个从节点单独维护的命令队列 |

| PSYNC 命令 | 同步协调命令 | 实现全量与增量复制逻辑 |

| client 结构体 | 主从连接对象 | 维护复制状态、缓冲区、偏移量等信息 |

七、复制中的辅助机制

1️⃣ ACK 反馈机制

从节点会定期向主节点发送:

java

REPLCONF ACK <offset>表示"我已经同步到哪个偏移量"。

主节点通过该信息判断从节点延迟情况,并决定是否需要触发部分或全量复制。

2️⃣ 心跳机制(ping-pong心态检测机制)

主从之间会定期发送心跳包(PING/ACK),用于:

-

检测连接是否健康;

-

校准复制偏移;

-

保证命令传播的连续性。

3️⃣ 复制积压缓冲区(Backlog)优化

repl-backlog-size 默认 1MB,可根据网络稳定性与写入频率适当调整。

缓冲区越大,从节点掉线后越容易进行部分同步而非全量同步。

八、复制过程总结图(文字版)

java

从节点启动

↓

发送 PSYNC ? -1

↓

主节点判断 → FULLRESYNC(全量) / CONTINUE(部分)

↓

[全量] 主节点执行 BGSAVE 生成 RDB → 传输给从节点

↓

[部分] 从 backlog 发送缺失命令流

↓

从节点加载 RDB 或执行增量命令 → 状态追平

↓

主节点持续异步发送写命令(命令传播阶段)

↓

从节点执行命令 + 汇报 offset九、Redis 复制机制的特点与局限性

| 特性 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|

| 异步复制 | 主节点性能高,延迟低 | 有数据丢失风险 |

| 部分同步 | 快速恢复中断连接 | 依赖 backlog 缓冲区大小 |

| 全量同步 | 确保一致性 | 对大数据量成本高 |

| 多从复制 | 支持一主多从 | 主节点网络压力大 |

十、结语

Redis 的主从复制机制虽然本质上是异步的,但其通过 PSYNC 协议、replication backlog buffer、ACK 反馈机制等设计,实现了高效、可靠的复制能力。

理解其内部原理,不仅有助于我们调优高可用架构,也为深入掌握 Redis Sentinel 和 Cluster 打下了坚实基础。