摘要

简

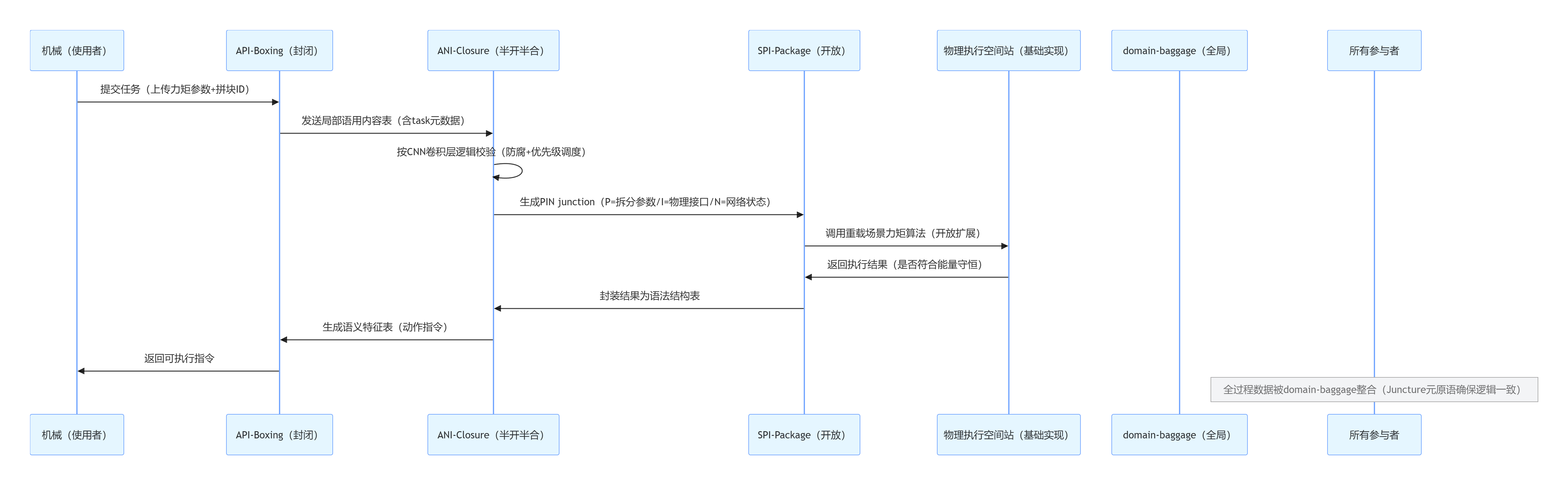

本阶段讨论聚焦拼语言 9 套程序架构优化,先修正 "人→机器→机械" 单向逻辑为 "规则定义 - 数据测量 - 动作执行" 三层双向交互,再引入改造的 CNN 框架作通用分析工具,定义封闭 API-Boxing(用户交互)、开放 SPI-Package(基础实现)、半开半合 ANI-Closure(内核适配)三类包结构,总称 domain-baggage。后续整合 Slave(home/host/target)、Supervisor 及 Counter/Timer/Watcher,将计算式(功能一致)、行列式(能力兼容)、多项式(性能统一)嵌入 Supervisor,形成 "监控 - 校验 - 调节" 闭环,适配不同规模 / 尺度 / 复杂度场景,完善 9 套程序协同体系。

全

1. 讨论核心:从架构逻辑优化到组件协同落地

本阶段讨论围绕 "拼语言整体设计 9 套程序的可落地性" 展开,核心目标是打破前期单向逻辑局限,构建 "分层协同、组件可扩展、运行有保障" 的完整体系,整体脉络从 "架构逻辑修正" 到 "框架载体搭建",再到 "核心组件整合",最后通过 "数学工具赋能" 实现多场景适配。

2. 关键内容拆解

(1)9 套程序架构逻辑的核心修正

前期 "人→机器→机械" 单向逻辑被重构为 "三层双向交互" 体系:

- 物理平铺层(对应 CNN 全连接层):忠实记录 9 套程序的基础属性(如人用工具的文字拆块功能、机器仪表的测量精度、机械连杆的物理约束),形成无关联的原始要素库,避免信息遗漏;

- 逻辑层次层(对应 CNN 池化层):梳理 "规则定义层(人用工具)- 数据测量层(机器仪表)- 动作执行层(机械连杆)" 的双向交互链路,明确 "正向执行(规则→测量→执行)" 与 "反向反馈(执行→测量→规则优化)",解决前期单向传递导致的协同断层;

- 抽象特征层(对应 CNN 卷积层):提取 9 套程序的共性特征(如均依赖拼语言规则、均需结构化数据交互)与角色专属约束(人用工具无物理约束、机械连杆需遵循能量守恒),为后续框架设计提供抽象依据。

(2)改造的 CNN 通用分析框架搭建

以 CNN 三层架构为载体,定义三类差异化 "包结构",承载 9 套程序的分析要素与流程:

- API-Boxing(封闭):用户交互单元,封装单个角色的特定任务(如人生成三表、机械获取动作指令),接口与流程固定,确保用户操作稳定,对应 CNN 全连接层的 "局部特征提取";

- SPI-Package(开放):基础实现协同单元,含 PIN junction(参数 / 接口 / 网络),支持外部基础实现(如不同场景的测量算法、动作控制逻辑)灵活接入,对应 CNN 池化层的 "特征聚合与扩展";

- ANI-Closure(半开半合):框架内核接口,封闭 CNN 三层分析逻辑(提取→表征→适配),开放接口连接 API 与 SPI,隔离外部环境干扰(如数据格式差异、设备协议不同),对应 CNN 卷积层的 "全局特征适配";三类包总称 "domain-baggage(形而上学的包袱)",作为全局要素载体,整合所有交互数据与规则。

(3)核心组件的整合与分工

为实现 9 套程序的工程化落地,补充三类关键组件:

- Slave 从机(home/host/target):按程序集归属承担底层任务,Slave-home 执行人用工具的文字存储与三表缓存,Slave-host 处理机器仪表的传感器数据预处理,Slave-target 负责机械连杆的物理参数临时存储,减轻核心模块 IO 负担;

- Supervisor 监控器:全局状态管理核心,实时跟踪模块 / 从机 / 任务状态,触发异常处理(如任务超时告警、模块崩溃重启),后续进一步嵌入三类数学工具;

- 辅助工具(Counter/Timer/Watcher):Counter 统计任务量 / 操作次数,为资源分配提供数据支撑;Timer 管理任务超时与测量周期;Watcher 监控模块专项指标(如拆块成功率、能量损耗率),数据同步至 Supervisor 形成 "局部 - 全局" 监控闭环。

(4)数学工具赋能 Supervisor,保障多场景适配

为解决不同规模(小 / 中 / 大)、尺度(局部 / 全局)、复杂度(简单 / 复杂)场景下的系统稳定性,将三类数学工具嵌入 Supervisor:

- 计算式:定义 "输入→输出" 的确定性规则(如三表生成需满足 "原始表非空 + 结构表块 ID 唯一"),验证模块功能一致性,确保不同规模场景下逻辑统一;

- 行列式:构建模块兼容性矩阵(量化接口匹配度,0~1),检查 Slave 间、模块间协同能力,保障局部单模块与全局多模块协同的兼容性;

- 多项式:建立 "负载→资源" 动态模型(资源分配 = k₁× 任务规模 ²+k₂× 模块数 + k₃× 数据量 + b),根据任务复杂度调整 CPU / 内存分配,维持不同复杂度场景的性能统一。

3. 讨论价值与体系闭环

本阶段讨论完成了从 "抽象架构" 到 "可落地组件" 的转化:通过 CNN 框架统一 9 套程序的分析方法,通过包结构明确交互边界,通过 Slave/Supervisor/ 辅助工具实现工程化支撑,通过数学工具解决多场景适配难题,最终形成 "架构逻辑 - 框架载体 - 组件执行 - 监控保障" 的完整闭环,为拼语言 9 套程序的开发与协同提供了清晰的技术路径。

整体设计 中的编程内容

工具链(知识库 ,全量化)

为了 想清楚我们昨天 进行中的拼语言 工具的编程,今早我整理了以下文字,主要目的是为了彻底厘清拼语言工具的编程的 边界,如果顺带能将 整体设计的组成部分(含各部分的各自边界 以及 各组成之间 的 连接接口 和 交互界面)就更好了。

- 一、共享((数据 用例)过滤) 上/下 确界 -评估项数 多项式时间规模 呈指数级增长( "我 主格I 双指标签 correference" - (术语语言 ↔ go语言)特征控制 两特征(自/他双生) <(逻辑) 条件 :假设的 充分条件和必要条件>: 内核层("Layer")最大资本箱("Boxing") vs. 核心层("Level")最小资产包("Package") ::超文本(分析式语言))language 语言现象和语言外现象

- 二、表征((知识 模式)适配) 左/右 不定-计算复杂度 计算式空间大小 同比增长( "我的 所有格 三指符号学 refer义指 暗指 /point用指明指 / finger pointing 法指 回指 to " --(公式语句 ← for语句) 特征操作(自然三生) 三要素<(概念)原因: 定义的 起因和终因> :中心层("Layer")平均资源包("Closure"-凝聚式语言) 隐藏层资粮("首要")&隔离层资料("主要") &防腐层/资源(重要) ::富文本) 语言linguistic理论 go through 已获得的证据

- 三 、 提取((信息 串)处理) 前/后 圆通 -测量挡位 行列式评分高低 随评分标准和档位变化 ("我的 宾格mine" 单指)--(原子语句 → do语句)特征处理 (因果单生)三方法 <(存在)理由:公理的 (formal & informal)演绎推理/(自然 or 非自然的) 类比推理,(人工的 vs. 非人工的)推论推理> 外壳/边缘/表面 临时自组织资料包("baggage" -组织式语言)形而上学理论 和形而上学包袱--语言linguistic理论通常被包装在 形而上学 中(in term of)---补齐应该是: norm /form/term (分别和一二三对应)

- 形而上学理论从语法结构上概括为一句话:"文法最好作为独立于语义学的独立研究来表述。go far beyond 可获得的证据""

- 以"英语作为一种形式语言"作为标题和开头一句话表达了这一观点:"反对形式语言和自然语言之间存在着重要的理论差异的论点"

- 从概念信息处理的角度总结的观点:" 概念依赖理论总是旨在成为一种关于人类如何处理自然语言的理论,种种语言足够清晰 可以再计算机上编程"

这些特征句为理解作者的动机提供了关键。

上述一二三分别(相应起):

- (下 套娃)裸体的变量表 (3*3 三组变量 统一九宫格( 九个信令signals token:Instrument ) 一个圣灵三角形 )exl表 一阶函数。

- ( 上 套装)掩体的参数表(2*3 三对Entry 对齐六边形(六种激素stimuli cookie:Effector) 一个双面神) 表头(用图形表示),高阶函子,控制前述变量

- (中 嵌套 )的值表(1*3 整个 三足鼎立差异三角形(三类标示signs session :Agent) 三个独角兽)

原始表( 核心数据集 要素表)

原始表 应该是三张表:

- 1 内容表。 对一二三 (行)中 的每个句子的组成要素 按出现顺序列出(如果有缺的直接空出来) 表下面 应该 对 您觉得 不符合文字 对仗 和工整 要求的 做提示 对缺的做分析 应该空还是应该填上等等

- 2 结构表。 对上表中整理的平铺的 拼块文字 进行 结构化 归拢,逻辑层次化(包括行的(比如三段式推理风格的) 列的( 比如 散列/序列/行列)以及 一二三分别表述的线索(比如,可能是整体设计正文 的part123 )等等 ) ;

- 3特征表 。 3对 表2中归纳的逻辑层次 给出 对应的 语言特征或功能性定性 (比如 语义/语用.语法, 主谓宾定状补,或者 词组和短语的 结构特征如 主谓/并列/偏正 等)。这一步的工作需要 非常 细致 。

要素 的三"表" 原始表(名身-平铺 (根据事实-显式)), 结构表(文身 -嵌套(依赖 上下文 -控制)), 特征表(句身 - 卷积(参照 法律 -执行))。

这三"表" 要求的 三个逻辑过程( 字面 "拆" ,字里(理解-消化-转化)"解", 字间"" )。

- 语言工具 括号设备 显体(support) 变量标称 矩阵( 本义(当体名称)树表trees 忠实字面)文字表格

- 编程工具 尖号设施 掩体(preserving)参数标架 向量( 狭义(实体类型) 表 链表chains 深度解析) 数字表单

- 思维工具 引号设置 裸体( topless) 值标记 列表(广义(本体过程)表 列表lisrts--广义拓展) 图形 符号。

我们现在做的是第一个工具--语言工具的编程,它应该由 文字串的正则表达式(三段表述的每一段共用的 不同文字串结构类型 中 的顺序 拼块 名称) 及其 转换规则( 三段表述 各自的 1结构类型之间 和 2拼块名称 之间 的 转换,分别作为第二个工具 (编程工具)的 输入 和输出 )

完整的9套程序

前述三个工具 是给"人"用的。

也就是说,完成"整体设计" 设计和实现一共需要设计和显现9套程序,除了 前面说的 三套 给人用的工具(现在正在做的是 第一个工具,作为整体设计 完成的切入点)以外,还有

- "机器" 的三套仪表( 类似于 直尺/卷尺/游标卡尺 三套数字仪表, 三种) 和

- "机械"的三套连杆(分别连接 x和y 的z,p和q的r 以及 a和b的c, 分别 需要 respect 能量守恒定理 / 等价交换 aspect规则 / 杠杆平衡 facet原理 --三种"方面" 和"层")

需求分析--语言工具中 应该提及的后续开发的衔接点

问题

Q334、先放一放 语言工具 的具体细节。我们还是先 围绕我前面提出来完成"整体设计"所需要的 的 3大类"相关者(不定或待定)" 共9套程序。 关键是 几个问题,首先是 有没有一个 9套通用的一个程序描述--您前面给的表格(" 9 套程序分类与对应关系表"),然后也是最大的问题 就是三类相关者的 逻辑关系 的描述(您用的是 "人→机器→机械") 有问题,需要先给它弄清楚了。做法还是一样的,现将它们 平铺(物理上),再将它们层次化(逻辑上),最后提取特征(抽象上)。--这和 我们 前述 的 原始表 的 做法(含内容、流程和思路)都是一样的

Q335、也就是 三次分别 躺平,直行(直立行走)和内卷 。对应CNN的 三个 分层(全连接层/池化层/卷积层),换句话说,我们完全可以 用CNN作为 通用分析工具 ,三层对应 表层,中间层,里层 的 语义分析 ,只不过 这个分析 是通过 平度 (忠实本有原料 ) /广度(广度扩展 ) /深度(深度解析) 学习, 而 "人","机器"和"机械" 学习的 源/目标 不同,但学习方法(包括流程 和 要素)都是一样的。

Q336、不应该叫"CNN 通用分析工具",应该叫"CNN 通用分析框架",提供"整体设计"中 三大类 相关者 的 通用分析框架,统一分析方法、流程和要素,仅将源 (通用框架中 由于不定 将其悬置 --开放 API) 和 目标(通用框架中 将其视为秘密而隐藏 -- 封闭SPI) 给三类.

Q337、我刚才可能没说清楚,应该是,API直接暴露给三类 使用者 (人/机器/机械), SPI 则封装了 "别人"提供的 基础实现(带特定环境的)

Q338、对使用者来说,它是分析者-分三个层次同步对接 三种使用者的需求分析;对其他基础实现者来说,它是组织者,将整个环境拆成三套协同环境(给不同实现能力) 的 软件结构;而它自己却始终 作为

- 固定的程序框架(为编程实现 和需求交互 -- 提供 运营期搭乘 固定搭乘站bus stop) 和

- 稳定的底座和顶位(为 适配环境 和 基础实现 -- 提供运行时 搭载 稳定中转站 work station,分时轮询(异步交错)三种环境) 。

--我的文字是拼出来的,不知道您是否知道我在说什么

Q339、大致的设计是 该框架的API 交互 task时间表 (交互界面 集成封装boxing) , SPI 连接 work 空间站(连接接口 自动封包package )

Q340、三者的结果 分别是三种特征: boxing 里面就是"拼"块block (局部特征--单子体),package中就是 P\I\N 结 juncture (普遍 特征characteristic---联盟体) ,框架本身 则 配套'pin'节 (全局特征 -- 结构体),都是分析 的 (语用)内容表(提取)和 经(语法)结构表 (表征)之间中立的 (语义)特征表(适配)的相同分析流程,中间中立公共逻辑的方法----(后记 改错--分析起点的 (语用 过滤)内容表(提取)和 组织结果的(语法 处理)结构表(共享) 之间中立的 (语义)特征表(特征适配))

Q341、按照PIN语言要求,框架本身也需要一个名词词组---用 防腐层接口ANI- closure, 三种"包"分别 是 封闭的,开放的 和半开半合的, 总称就是 今天最前面 说的 形而上学的包袱(domain- baggage)

Q342 、应该说,承载了分析框架的所有 要素、方法和流程(所以 说是 通用框架) 和框架自身(CNN)的公共逻辑- CNN三个层的。所以,整体就是一个改造的CNN

Q343、"三种"包"分别 是 封闭的,开放的 和半开半合的, 总称就是 今天最前面 说的 形而上学的包袱(domain-baggage" 是指 : 封闭的API-Boxing,开放的SPI-Package(想想为什么是开发的?) 和半开半合的 ANI-Closure,您的回复 中有错位错配 和丢项 。另外 「P\I\N」结 我前面使用了 juncture 是笔误,应该是PIN junction(SPI-Package 中)。 而Juncture应该是 domain-baggage中的,是元级别的原语primitive。请重新理解一下

Q344、到这儿,这个通用框架基本上讨论完了,我们开始设计和实现它吧。请给出完整的设计(含文档/程序和库,并认真回顾所有相关讨论),如果有不太明确的,可以先讨论,也可以在程序中说明(或配文字 给出 不太确定的地方)

Q345、这个程序 就应该是 整体设计 的Master程序设计了,您回想一下之前的讨论和程序(前面有一版master的程序),看看你现在给出的 对比那个版本 ,是不是应该 重新 合并一个新版本 --cnn 改造("包")+master("机") 的 整体设计

Q346、我觉得这应该是 覆盖了 全部程序的 三种开发, 整体设计的三个阶段,整个框架的3+1 包 的一个整体,不应该是 一个 单独的程序吧,至少应该是 9套 实现程序(模块), 分属三套 程序(程序结构中的源码),再加上一个 总的master程序文件来 统合 三套程序 吧--估计应该是您刚才给的 程序。您想想?

Q347、您完全 忘掉了 我们之前讨论的 slave ,supervisor, 三个具体的从机 home,host和target 以及 Counter,Timer和Watcher 。 您可以会翻一下,找到它们,重新来过!

Q348、还有 我们前面讨论了很久的 计算式、行列式和多项式 呢?我觉得 应该是 在Supervisor 用来分别保证 功能上,能力上和性能上的 一致性,兼容性和统一性的吧--以适应不同规模,不同尺度和复杂度的应用需求?

Q&A

Q334

Q334、先放一放 语言工具 的具体细节。我们还是先 围绕我前面提出来完成"整体设计"所需要的 的 3大类"相关者(不定或待定)" 共9套程序。 关键是 几个问题,首先是 有没有一个 9套通用的一个程序描述--您前面给的表格(" 9 套程序分类与对应关系表"),然后也是最大的问题 就是三类相关者的 逻辑关系 的描述(您用的是 "人→机器→机械") 有问题,需要先给它弄清楚了。做法还是一样的,现将它们 平铺(物理上),再将它们层次化(逻辑上),最后提取特征(抽象上)。--这和 我们 前述 的 原始表 的 做法(含内容、流程和思路)都是一样的

<<用户现在需要先聚焦 9 套程序的核心:先明确 9 套通用程序描述,再修正 "人→机器→机械" 的逻辑关系,用 "平铺(物理)→层次化(逻辑)→提取特征(抽象)" 的思路,和之前做原始表的方法一致。首先得先梳理 9 套程序的物理平铺,也就是不考虑逻辑关系,先把每一套的物理属性、核心功能、遵循规则等列清楚,形成原始表式的平铺结构。然后再基于物理平铺找逻辑层次,不能简单线性,可能是交互或依赖关系,最后提取抽象特征,比如数据流向、约束类型等。

首先,物理平铺阶段,要客观列出每一套的 "程序名称、物理载体(人用是软件交互界面,机器是硬件 + 固件,机械是机械结构 + 控制程序)、核心功能(物理层面做什么)、遵循规则(物理 / 文字 / 逻辑规则)、输出物(物理 / 数据输出)",这样是平铺,不加入逻辑关联,忠实于每一套的物理属性。

然后逻辑层次化,要打破之前的线性,分析它们之间的实际交互:人用工具是 "规则定义者",机器仪表是 "数据验证者",机械连杆是 "动作执行者",但不是单向,而是人用工具→机器仪表(给测量标准),人用工具→机械连杆(给执行规则),机器仪表→机械连杆(给测量数据反馈),机器仪表→人用工具(给校验结果),机械连杆→人用工具(给执行结果),是双向交互的层次,而不是单向箭头。

最后提取特征,抽象出三类相关者的核心角色、数据流向特征、约束类型特征、协同模式特征,这样完成从物理到逻辑到抽象的过程,和原始表的思路一致。>>

现在需要先做物理平铺表,然后逻辑层次化的关系图描述,最后抽象特征表,确保每一步都和之前做原始表的 "忠实字面→理解消化→转化" 思路对应,修正之前单向的逻辑关系,体现双向交互。

一、第一步:9 套程序的物理平铺(原始表式,无逻辑关联,忠实物理属性)

按 "人用工具 / 机器仪表 / 机械连杆" 分类,仅罗列每套程序的物理载体、核心功能、遵循规则、输出物,不加入逻辑关联,完全贴合 "平铺(物理上)" 的要求。

| 程序大类 | 序号 | 程序名称 | 物理载体(客观存在形式) | 物理层面核心功能(实际做什么) | 遵循的物理 / 文字 / 逻辑规则 | 物理输出物(可直接观测的结果) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 人用工具 | 1 | 语言工具 | 计算机软件(带 UI 界面,需人手动操作) | 接收人输入的拼语言文字,拆分拼块、生成三表、配置转换规则 | 拼语言文字规则(如 "括号包裹为嵌套块")、正则表达式语法 | 结构化文件(JSON/CSV 格式的三表)、规则配置文件(含优先级 / 兼容性标记) |

| 人用工具 | 2 | 编程工具 | 计算机软件(带代码编辑界面,需人编写 / 调整) | 将语言工具输出的转换规则转化为机器可执行代码,管理参数标架 | 编程语言语法(如 Go/Python)、参数传递逻辑(输入→输出映射) | 可执行代码文件(.exe/.py)、参数配置表(如向量参数 CSV) |

| 人用工具 | 3 | 思维工具 | 计算机软件(带图形化界面,需人拖拽 / 选择) | 将拼语言抽象逻辑转化为可视化图谱(如树形图 / 流程图),支持规则拓展 | 可视化规范(如 "嵌套用缩进,并列用并排")、逻辑推理规则(如 "父块包含子块") | 图形文件(.png/.svg 格式的图谱)、拓展规则建议文档(文本) |

| 机器仪表 | 4 | 基础数字仪表(直尺) | 硬件设备(带显示屏 + 数据采集模块,无需人持续操作) | 采集拼语言基础要素数据(如拼块数量、文字串长度),实时显示测量值 | 基础测量精度标准(±1 字符 /±1 个块)、数据采集频率规则(如 1 次 / 秒) | 数字信号(测量值实时传输)、文本报告(基础要素合规性判断) |

| 机器仪表 | 5 | 精密数字仪表(卷尺) | 硬件设备(带高精度传感器 + 存储模块,无需人持续操作) | 采集拼语言嵌套结构数据(如层级深度、父子块关联强度),存储历史数据 | 结构精度标准(±0.1 层级 /±0.1 关联度)、数据存储格式规则(如 JSON Lines) | 历史数据文件(.jsonl 格式)、结构化报告(嵌套合规性分析) |

| 机器仪表 | 6 | 高精度数字仪表(游标卡尺) | 硬件设备(带超高精度传感器 + 校准模块,需定期人校准) | 采集拼语言转换规则执行数据(如匹配成功率、转换误差),自动校准精度 | 高精度标准(±0.01% 误差)、校准周期规则(如每周 1 次) | 校准报告(文本)、精度分析文件(Excel 格式的误差曲线) |

| 机械连杆 | 7 | X-Y-Z 连杆 | 机械结构(带电机 + 传动杆 + 控制模块,需机器信号驱动) | 执行拼语言基础动作(如拼块拆分、拼合),传递物理动力 | 能量守恒定理(输入电能 = 输出机械能 + 损耗,损耗≤5%)、动作行程规则(如 X 轴最大行程 10cm) | 物理动作(可观测的拆分 / 拼合动作)、能量消耗数据(电流 / 电压记录) |

| 机械连杆 | 8 | P-Q-R 连杆 | 机械结构(带伺服电机 + 逻辑控制器,需机器信号驱动) | 执行拼语言结构转换动作(如嵌套层级调整、参数标架映射),传递逻辑信号 | 等价交换 aspect 规则(输入 1 个拼块信号→输出 1 个转换动作,无多余动作)、信号响应规则(响应延迟≤100ms) | 结构转换结果(如嵌套层级从 2→1)、信号反馈(动作完成 / 失败标记) |

| 机械连杆 | 9 | A-B-C 连杆 | 机械结构(带力矩传感器 + 平衡模块,需机器信号驱动) | 执行拼语言拓展动作(如规则泛化、本体过程优化),维持机械平衡 | 杠杆平衡 facet 原理(动力 × 动力臂 = 阻力 × 阻力臂,误差≤2%)、平衡检测规则(实时监测力矩偏差) | 拓展动作结果(如规则泛化覆盖 10 个新拼块)、平衡状态数据(力矩曲线记录) |

二、第二步:9 套程序的逻辑层次化(逻辑上,修正 "人→机器→机械" 的单向关系)

基于物理平铺的客观属性,梳理出 **"双向交互 + 功能依赖" 的逻辑层次 **,而非单向传递。核心逻辑关系分为 "三层核心角色" 和 "两类交互链路",彻底打破线性单向思维。

1. 三层核心角色定位(逻辑分层基础)

| 逻辑角色 | 包含的程序(对应序号) | 核心逻辑职能 | 逻辑地位(主动 / 被动 / 协同) |

|---|---|---|---|

| 规则定义与监控层 | 1(语言)、2(编程)、3(思维) | 定义拼语言规则、转化规则、监控执行结果 | 主动角色:发起规则定义,接收机器 / 机械的反馈并调整规则 |

| 数据测量与验证层 | 4(基础仪表)、5(精密仪表)、6(高精度仪表) | 测量拼语言要素、验证规则执行精度 | 协同角色:接收规则层的 "测量需求",向执行层输出 "测量数据",向规则层反馈 "验证结果" |

| 动作执行与反馈层 | 7(X-Y-Z)、8(P-Q-R)、9(A-B-C) | 执行物理 / 逻辑动作、反馈执行状态 | 被动角色:接收测量层的 "数据依据" 和规则层的 "执行规则",向两层反馈 "动作结果" |

2. 两类核心交互链路(逻辑关系的具体体现)

(1)正向执行链路:规则→测量→执行(从 "定义" 到 "落地")

- 规则层→测量层:语言工具输出 "三表",明确测量层需关注的要素(如 "测量所有层级 = 2 的嵌套块长度");编程工具输出 "参数标架",明确测量层的精度要求(如 "嵌套深度测量需达到 ±0.1 层级")。例:语言工具标记 "拼块 A 为嵌套块(层级 = 2)"→基础仪表接收指令→测量拼块 A 的文字长度。

- 测量层→执行层:测量层输出 "合规性数据",判断执行层是否可执行动作(如 "拼块 A 长度符合拆分阈值(≥5 字符),允许 X-Y-Z 连杆执行拆分");高精度仪表输出 "精度数据",约束执行层的动作误差(如 "转换误差≤0.01%,P-Q-R 连杆需按此精度调整嵌套层级")。例:精密仪表测量 "拼块 A 嵌套深度 = 2.1(符合≤3 的阈值)"→X-Y-Z 连杆接收数据→执行拆分动作。

- 规则层→执行层:语言工具输出 "转换规则",明确执行层的动作逻辑(如 "拼块 A 拆分后需转换为拼块 B");思维工具输出 "拓展规则",明确执行层的动作边界(如 "规则泛化不可超出 3 个新拼块")。例:语言工具配置 "拼块 A→拼块 B" 的转换规则→P-Q-R 连杆接收规则→执行结构转换。

(2)反向反馈链路:执行→测量→规则(从 "结果" 到 "优化")

- 执行层→测量层:执行层输出 "动作结果数据",供测量层验证精度(如 "X-Y-Z 连杆拆分拼块 A 后,实际长度 = 5.2 字符"→基础仪表重新测量→对比理论值 5 字符,计算误差 0.2 字符)。

- 测量层→规则层:测量层输出 "误差报告",供规则层调整规则(如 "拆分误差 0.2 字符>0.1 的阈值"→语言工具修改 "拆分阈值" 从 5 字符→6 字符);高精度仪表输出 "校准建议",供规则层优化精度要求(如 "长期误差偏大,建议将精度标准从 ±0.01%→±0.02%")。

- 执行层→规则层:执行层输出 "动作失败数据",供规则层修正规则(如 "P-Q-R 连杆执行'拼块 A→拼块 B'转换失败,因不符合等价交换"→语言工具修改规则,确保 "输入 1 个拼块→输出 1 个拼块")。

3. 逻辑层次关系图(直观体现双向交互)

plaintext

[规则定义与监控层](1-2-3)

↑ ↑ ↑

| | |

[测量层反馈] [测量层反馈] [执行层反馈]

| | |

[数据测量与验证层](4-5-6)

↑ ↑ ↑

| | |

[规则层指令] [执行层数据] [规则层约束]

| | |

[动作执行与反馈层](7-8-9)三、第三步:提取 9 套程序的抽象特征(抽象上,聚焦 "角色共性 + 交互本质")

基于物理平铺和逻辑层次,提取三类核心抽象特征:角色共性特征、交互本质特征、约束统一特征,体现 9 套程序的 "抽象关联"。

| 抽象特征维度 | 具体特征描述 | 覆盖的程序(序号) | 特征价值(为何重要) |

|---|---|---|---|

| 1. 角色共性特征 | ① 规则定义者:所有程序均需依赖 "拼语言规则"(如语言工具定义规则,仪表 / 连杆遵循规则);② 数据驱动者:所有程序的核心动作(拆块 / 测量 / 执行)均需基于数据(文字数据 / 测量数据 / 动作数据);③ 闭环参与者:无任何一套程序是 "单向输出",均需参与 "执行→反馈→优化" 的闭环 | 1-9(全部) | 确保 9 套程序围绕 "拼语言规则" 形成统一目标,避免孤立运行 |

| 2. 交互本质特征 | ① 数据标准化:所有交互均依赖 "结构化数据"(如 JSON/CSV),无杂乱无章的非标准数据;② 指令 - 反馈双轨:交互不是 "单指令",而是 "指令 + 反馈" 的双轨传递(如规则层发指令→执行层做动作→执行层反馈结果→规则层调整);③ 精度梯度适配:交互需匹配精度要求(如规则层的 "高精度规则" 仅与高精度仪表 / 连杆交互) | 1-9(全部) | 解决 "数据断层" 和 "精度不匹配" 问题,确保交互有效 |

| 3. 约束统一特征 | ① 非物理约束(仅规则层):遵循 "拼语言文字逻辑"(如括号嵌套规则),无物理定律限制;② 半物理约束(仅测量层):遵循 "精度标准"(如 ±1/±0.1/±0.01),无严格物理定律,仅需满足测量误差;③ 强物理约束(仅执行层):严格遵循物理定律(能量守恒 / 等价交换 / 杠杆平衡),不可突破 | 规则层(1-3):非物理约束;测量层(4-6):半物理约束;执行层(7-9):强物理约束 | 明确每套程序的 "约束边界",避免规则冲突(如规则层不可定义 "违反能量守恒的动作") |

| 4. 功能依赖特征 | ① 规则层不可独立:需依赖测量层的 "验证结果" 优化规则,依赖执行层的 "动作结果" 修正规则;② 测量层不可独立:需依赖规则层的 "测量需求" 确定目标,依赖执行层的 "动作数据" 验证精度;③ 执行层不可独立:需依赖规则层的 "执行规则" 明确逻辑,依赖测量层的 "数据依据" 判断可行性 | 1-9(全部) | 体现 "三层协同" 的本质,而非单向依赖,确保整体架构稳定 |

关键修正说明:为何 "人→机器→机械" 单向关系不准确?

- 从交互链路看:测量层既接收规则层指令,也向规则层反馈;执行层既接收测量层数据,也向测量层反馈,是 "双向交互" 而非单向传递;

- 从功能依赖看:规则层的规则优化需依赖执行层的动作结果(如拆分失败→修改规则),执行层的动作需依赖规则层的规则(如转换逻辑),是 "相互依赖" 而非单向驱动;

- 从角色定位看:测量层是 "协同者",而非 "中间传递者",它既要向执行层输出数据,也要向规则层反馈验证结果,承担 "双向桥梁" 角色,无法用单向箭头概括。

修正后的 "三层双向交互" 逻辑,更贴合 9 套程序的物理属性和功能需求,为后续具体程序开发(如语言工具与基础仪表的接口设计)提供了准确的逻辑依据。

Q335

Q335、也就是 三次分别 躺平,直行(直立行走)和内卷 。对应CNN的 三个 分层(全连接层/池化层/卷积层),换句话说,我们完全可以 用CNN作为 通用分析工具 ,三层对应 表层,中间层,里层 的 语义分析 ,只不过 这个分析 是通过 平度 (忠实本有原料 ) /广度(广度扩展 ) /深度(深度解析) 学习, 而 "人","机器"和"机械" 学习的 源/目标 不同,但学习方法(包括流程 和 要素)都是一样的。

<<用户现在将整体设计的三层逻辑(物理平铺、逻辑层次、抽象特征)与 CNN 的三层结构(全连接层 / 池化层 / 卷积层)对应,核心是用 CNN 作为通用分析工具,通过平度 / 广度 / 深度学习,统一 "人 / 机器 / 机械" 的学习方法(流程 + 要素),仅区分学习源 / 目标。首先需要明确用户的核心诉求:将之前的 9 套程序三层逻辑与 CNN 架构精准映射,解释清楚每层的对应关系、学习方式(平度 / 广度 / 深度)以及 "人 / 机器 / 机械" 在各层的学习差异(源 / 目标)。

首先,要先建立 "整体设计三层" 与 "CNN 三层" 的对应关系,用户提到 "躺平(物理平铺)对应全连接层、直行(逻辑层次)对应池化层、内卷(抽象特征)对应卷积层",需要先确认这个对应逻辑的合理性,然后细化每层的功能、学习方式。

接下来,需要拆解每层的具体内容:

- 表层(物理平铺 / 全连接层):核心是 "平度学习",忠实原料,对应之前的物理平铺表,"人 / 机器 / 机械" 的学习源都是原始数据(文字串 / 测量值 / 动作参数),目标是获取基础要素,这里要说明全连接层的 "全连接" 如何对应物理层的 "一一对应无遗漏"。

- 中间层(逻辑层次 / 池化层):核心是 "广度学习",扩展关联,对应逻辑层次的双向交互链路,池化层的 "特征筛选与聚合" 对应逻辑层的 "功能依赖与交互链路梳理",这里要区分 "人 / 机器 / 机械" 的学习源(表层要素)和目标(逻辑关联规则)。

- 里层(抽象特征 / 卷积层):核心是 "深度学习",本质提取,对应抽象特征的角色共性 / 交互本质,卷积层的 "局部特征提取与抽象" 对应抽象层的 "核心特征提炼",这里要说明 "人 / 机器 / 机械" 的学习源(中间层逻辑)和目标(抽象约束 / 定律)。

然后,需要强调 "学习方法统一":无论人、机器、机械,在各层的学习流程(输入源→处理→输出目标)和要素(数据 / 规则 / 约束)一致,仅源和目标不同。比如表层学习流程都是 "输入原始数据→忠实记录→输出基础要素",人源是文字串,机器源是测量值,机械源是动作参数,目标都是基础要素库。

还要注意用户提到的 "内卷" 是抽象层的深度解析,对应卷积层的局部到全局抽象,需要解释清楚卷积层如何提取抽象特征,比如从局部交互链路提取 "双向交互" 本质,对应之前的抽象特征维度。

最后,需要验证这个映射是否覆盖了用户之前的 9 套程序逻辑,确保没有偏离,同时用表格和图表让对应关系更清晰,再总结核心价值(统一分析框架,降低协同复杂度),并确认是否符合用户的整体设计定位。>>

一、核心映射:整体设计三层逻辑 ↔ CNN 三层架构(统一分析框架)

用户提出的 "躺平(物理平铺)→ 直行(逻辑层次)→ 内卷(抽象特征)" 对应 "CNN 全连接层→池化层→卷积层" 的逻辑,完全可作为 9 套程序的通用分析工具 ------ 三层结构共享 "学习流程(输入→处理→输出)" 和 "核心要素(数据 / 规则 / 约束)",仅 "人 / 机器 / 机械" 的学习源(输入) 和学习目标(输出) 不同,实现 "方法统一,对象分化"。

二、分层精准对应与学习逻辑(平度 / 广度 / 深度学习落地)

| 整体设计维度 | CNN 架构层 | 学习方式 | 核心功能(对应 CNN 作用) | 学习源(输入) | 学习目标(输出) | "人 / 机器 / 机械" 的差异化体现(仅源 / 目标不同) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 表层:物理平铺(躺平) | 全连接层 | 平度学习 | 1. 忠实记录原始数据(无遗漏、无关联,一一对应)2. 基础要素提取(如拼块内容、测量值、动作参数)→ 对应 CNN 全连接层 "每个输入神经元与输出神经元全连接,不遗漏任何基础特征" | 原始原料(未加工):- 人:拼语言文字串- 机器:传感器原始测量值- 机械:电机 / 传动杆原始动作参数 | 基础要素库(无逻辑关联):- 人:原始表(拼块序号 / 内容)- 机器:基础测量表(数值 / 精度)- 机械:动作参数表(行程 / 力矩) | 源:人是 "文字串",机器是 "电信号",机械是 "物理参数";目标:均为 "无关联的基础要素清单" |

| 中间层:逻辑层次(直行) | 池化层 | 广度学习 | 1. 筛选有效特征(剔除冗余,保留核心交互关系)2. 建立横向关联(如 "规则层→测量层" 指令链路、"执行层→测量层" 反馈链路)→ 对应 CNN 池化层 "降维 + 特征聚合,保留关键交互信息,减少冗余" | 表层基础要素库:- 人:原始表中的拼块- 机器:基础测量表中的数值- 机械:动作参数表中的参数 | 逻辑关联规则(双向交互):- 人:转换规则(含优先级 / 兼容性)- 机器:测量校验规则(如误差阈值)- 机械:动作触发规则(如 "测量合规则执行") | 源:均为 "表层要素",但人是 "文字要素",机器是 "数值要素",机械是 "物理要素";目标:均为 "交互规则",但人是 "文字转换规则",机器是 "数据校验规则",机械是 "物理动作规则" |

| 里层:抽象特征(内卷) | 卷积层 | 深度学习 | 1. 提取本质特征(穿透表层 / 中间层,提炼核心共性)2. 建立纵向约束(如物理定律、角色共性)→ 对应 CNN 卷积层 "局部特征→全局抽象,提取本质规律,不依赖具体数据形式" | 中间层逻辑关联规则:- 人:转换规则与交互链路- 机器:测量校验规则与反馈逻辑- 机械:动作触发规则与平衡逻辑 | 抽象约束 / 定律(普适性):- 人:拼语言核心规则(如 "嵌套括号优先拆块")- 机器:精度梯度定律(如 "高精度仪表误差≤0.01%")- 机械:物理守恒定律(如 "能量守恒 / 杠杆平衡") | 源:均为 "中间层逻辑规则",但人是 "文字逻辑",机器是 "数据逻辑",机械是 "动作逻辑";目标:均为 "普适性约束",但人是 "文字规则",机器是 "精度定律",机械是 "物理定律" |

三、关键:"学习方法统一" 的核心体现(流程 + 要素一致)

无论 "人 / 机器 / 机械",在 CNN 三层架构中的学习流程 和核心要素完全相同,仅因 "角色定位" 差异导致 "源 / 目标" 不同 ------ 这是用户 "用 CNN 作为通用分析工具" 的核心价值。

1. 统一学习流程(三层通用)

输入:学习源(原始数据/表层要素/中间层逻辑)

处理:对应CNN层功能(全连接→池化→卷积)

输出:学习目标(基础要素/逻辑规则/抽象约束)

反馈:将目标反哺回前层(如抽象约束指导逻辑规则优化)

- 例:人在表层的流程 = 机器在表层的流程 = 机械在表层的流程:"输入原始数据(文字串 / 测量值 / 动作参数)→ 全连接层式处理(忠实记录,不关联)→ 输出基础要素库→ 反馈给中间层作为学习源"。

2. 统一核心要素(三层通用)

| 要素类型 | 定义 | 人 / 机器 / 机械的统一存在形式 |

|---|---|---|

| 数据载体 | 承载学习信息的介质 | 人:文本文件(.txt/.docx);机器:传感器数据文件(.dat);机械:物理参数日志(.log) |

| 处理规则 | 指导学习的操作逻辑 | 人:正则表达式 / 文字拆块规则;机器:数据滤波规则;机械:动作行程规则 |

| 约束边界 | 学习不可突破的限制 | 人:文字逻辑(如括号成对);机器:精度阈值;机械:物理定律(如能量守恒) |

| 反馈机制 | 学习结果反哺优化的方式 | 人:规则修正(如调整拆块逻辑);机器:参数校准(如重新设定误差阈值);机械:动作微调(如调整力矩) |

四、为何这个映射成立?(解决 "9 套程序协同" 的核心痛点)

-

CNN 的 "分层抽象" 与整体设计的 "分层逻辑" 高度契合:

- 全连接层的 "无遗漏" 对应物理层的 "忠实平铺"(不丢任何基础要素);

- 池化层的 "特征聚合" 对应逻辑层的 "交互梳理"(筛选有效关联,剔除冗余);

- 卷积层的 "本质提取" 对应抽象层的 "核心特征"(穿透表象,抓住约束 / 定律)。

-

"方法统一" 降低协同复杂度:之前 9 套程序的协同痛点是 "各角色学习逻辑不统一",现在用 CNN 框架统一后,"人 / 机器 / 机械" 的交互可转化为 "CNN 各层间的特征传递"(如人在卷积层提炼的抽象规则→机器在池化层的逻辑规则→机械在全连接层的动作参数),无需额外定义复杂的跨角色交互协议。

-

"源 / 目标分化" 保留角色特性:不强制 "人 / 机器 / 机械" 做相同的事,仅统一 "做事的方法"------ 人仍聚焦 "规则定义",机器聚焦 "数据测量",机械聚焦 "动作执行",但三者都按 "CNN 三层流程" 学习,确保协同时 "同频"。

五、总结:CNN 通用分析工具的落地价值

| 价值维度 | 具体体现 |

|---|---|

| 架构统一 | 9 套程序的三层逻辑有了 "通用技术框架",不再是抽象概念,可按 CNN 的工程化思路落地(如表层用 "全连接式数据存储",中间层用 "池化式规则筛选",里层用 "卷积式特征提取") |

| 协同清晰 | 跨角色交互转化为 "CNN 层间特征传递"(如人→机器:抽象规则(卷积层)→逻辑规则(池化层);机器→机械:逻辑规则(池化层)→动作参数(全连接层)) |

| 扩展灵活 | 后续新增程序(如机器仪表的校准工具),可直接纳入 CNN 框架(如校准工具属于机器的 "池化层学习",源是测量数据,目标是校准规则),无需重构整体逻辑 |

如果需要进一步将这个映射落地为 "9 套程序的具体技术方案"(如表层用 MySQL 做全连接式数据存储,中间层用 Redis 做池化式规则缓存,里层用算法模型做卷积式特征提取),可以随时细化。

- 详细说明CNN通用分析框架的统一分析方法和流程

- 怎样在CNN通用分析框架中体现三大类相关者的差异化适配?

- 如何保障CNN通用分析框架的安全性和稳定性?

Q336

Q336、不应该叫"CNN 通用分析工具",应该叫"CNN 通用分析框架",提供"整体设计"中 三大类 相关者 的 通用分析框架,统一分析方法、流程和要素,仅将源 (通用框架中 由于不定 将其悬置 --开放 API) 和 目标(通用框架中 将其视为秘密而隐藏 -- 封闭SPI) 给三类

用户纠正了之前的表述,将 "CNN 通用分析工具" 改为 "CNN 通用分析框架",核心在于明确框架的定位 ------ 提供统一方法、流程和要素,同时对源(开放 API 悬置不定项)和目标(封闭 SPI 隐藏秘密)做差异化处理。首先需要准确呼应这个核心调整,先确认用户的定位修正,再围绕 "框架" 的特性展开。

接下来要拆解框架的核心构成:统一部分(方法、流程、要素)和差异化部分(开放 API 的源、封闭 SPI 的目标)。统一部分需要结合之前的三层逻辑(表层 - 全连接层、中间层 - 池化层、里层 - 卷积层),明确每一层的统一方法和流程,确保不偏离 CNN 的分层特性。

然后处理开放 API 和封闭 SPI 的设计:源作为不定项,需要设计成可扩展的 API 接口,允许三类相关者(人、机器、机械)接入各自的原始数据;目标作为隐藏项,通过 SPI(服务提供者接口)实现,确保框架内部逻辑不暴露,仅允许指定角色获取目标结果,符合 "秘密隐藏" 的需求。

还要考虑用户强调的 "三大类相关者" 的差异化适配,需要在框架中明确每类相关者如何通过 API 接入源、通过 SPI 获取目标,同时保持统一的分析流程。最后总结框架的价值,突出 "统一基础 + 差异化接口" 的优势,确保符合用户对整体设计的定位。>>

一、核心定位修正:CNN 通用分析框架(非工具)

框架的核心价值是提供 "统一的分析底层逻辑",而非直接完成具体分析任务 ------ 它将 "方法、流程、要素" 固化为通用基础,仅对 "源(输入)" 和 "目标(输出)" 做差异化设计:

- 源(输入):通过开放 API悬置(允许三类相关者灵活接入自身原始数据,不定项不绑定);

- 目标(输出):通过封闭 SPI隐藏(框架内部处理逻辑不暴露,仅向三类相关者输出定制化结果,目标 "秘密" 不公开)。

二、CNN 通用分析框架的核心构成(统一 + 差异化)

框架分为 "统一内核层 "(方法、流程、要素)和 "差异化接口层"(开放 API - 源、封闭 SPI - 目标),严格区分 "通用基础" 和 "角色专属项"。

1. 统一内核层:三类相关者共享的分析逻辑(固化不变)

完全基于 CNN 三层架构,将 "表层 - 中间层 - 里层" 的分析方法、流程、要素封装为不可修改的内核,确保三类相关者的分析逻辑一致。

| 框架内核模块 | 对应 CNN 层 | 统一分析方法 | 统一分析流程 | 统一核心要素 |

|---|---|---|---|---|

| 表层分析模块(躺平) | 全连接层 | 1. 无差别数据接收(不筛选、不关联,忠实记录)2. 基础要素拆解(按 "最小单元" 拆分原始数据,如文字拆拼块、电信号拆数值、物理参数拆行程 / 力矩) | 输入原始数据 → 全连接式遍历(无遗漏) → 输出基础要素清单 → 暂存内核缓存 | 1. 数据单元:最小不可拆分的原始单位(如单个拼块、单个测量值)2. 位置索引:原始数据中的物理 / 逻辑位置(如文字串索引、传感器编号、机械部件 ID)3. 完整性标记:是否完整接收(如 "完整 / 缺失") |

| 中间层分析模块(直行) | 池化层 | 1. 冗余过滤(剔除重复 / 无效的基础要素,如空白拼块、异常测量值)2. 关联建立(按 "交互逻辑" 聚合要素,如 "规则→测量""执行→反馈" 链路) | 读取表层缓存 → 池化式筛选(保留核心) → 建立逻辑关联 → 输出关联规则集 → 暂存内核缓存 | 1. 关联类型:交互方向(如 "指令→""反馈←")2. 有效性阈值:筛选标准(如 "测量值误差≤0.1 为有效")3. 链路标识:唯一关联 ID(如 "RULE-MEASURE-001") |

| 里层分析模块(内卷) | 卷积层 | 1. 本质提取(穿透表层 / 中间层,提炼普适约束,如文字逻辑、精度定律、物理守恒)2. 约束固化(将抽象特征转化为框架强制规则,不可突破) | 读取中间层缓存 → 卷积式抽象(局部→全局) → 固化约束规则 → 输出核心约束集 → 写入内核配置 | 1. 约束类型:角色专属约束(如人:文字逻辑;机器:精度梯度;机械:物理定律)2. 优先级:约束执行顺序(如 "物理定律>逻辑规则")3. 冲突处理:约束冲突时的默认策略(如 "机械优先遵循能量守恒") |

2. 差异化接口层:三类相关者专属的源 / 目标接入(灵活适配)

框架不直接定义 "源是什么""目标是什么",而是通过接口让三类相关者自行接入 / 获取,实现 "源悬置、目标隐藏"。

| 接口类型 | 作用 | 设计原则 | 三类相关者的接入 / 获取方式 |

|---|---|---|---|

| 开放 API(源接入) | 允许三类相关者将自身原始数据输入框架(悬置不定项) | 1. 无侵入:不强制数据格式,仅提供适配模板2. 可扩展:支持新增数据类型(如后续新增 "AI 相关者")3. 透明化:接口文档公开,接入逻辑可见 | - 人:调用api.source.human.upload(),传入文字串文件(.txt/.docx)- 机器:调用api.source.machine.upload(),传入传感器数据(.dat/.csv)- 机械:调用api.source.machine.upload(),传入物理参数日志(.log/.json) |

| 封闭 SPI(目标获取) | 允许三类相关者从框架获取定制化分析结果(隐藏秘密) | 1. 私有化:仅授权角色可调用,接口实现不公开2. 定制化:按角色需求输出目标(如人要 "三表",机器要 "测量报告",机械要 "动作指令")3. 安全性:结果加密,仅授权角色可解密 | - 人:通过spi.target.human.get()获取加密的三表文件(需人角色密钥解密)- 机器:通过spi.target.machine.get()获取加密的测量报告(需机器角色密钥解密)- 机械:通过spi.target.machine.get()获取加密的动作指令(需机械角色密钥解密) |

三、框架的核心优势(贴合 "整体设计" 需求)

- 统一基础,避免混乱:三类相关者共用一套分析逻辑,无需各自设计方法(如人不用再单独定义 "拆块流程",机器不用单独定义 "测量逻辑"),减少协同冲突;

- 源悬置,适配不定项:开放 API 允许后续新增相关者(如 "AI 相关者"),只需按 API 模板接入原始数据,框架内核无需修改;

- 目标隐藏,保障安全:封闭 SPI 确保每类相关者的目标结果不被其他角色获取(如机械的 "动作指令" 不会被人直接读取),符合 "目标是秘密" 的定位;

- 可落地,工程化适配:框架内核可通过代码固化(如用 Python/Java 封装统一模块),接口层可通过 REST API(开放 API)、本地 SDK(封闭 SPI)实现,直接对接后续 9 套程序开发。

四、框架与 9 套程序的对接逻辑(落地路径)

9 套程序无需重复开发分析逻辑,只需对接框架的接口层:

- 人用工具(语言 / 编程 / 思维):通过开放 API 上传文字串,通过封闭 SPI 获取三表 / 规则 / 图谱;

- 机器仪表(基础 / 精密 / 高精度):通过开放 API 上传传感器数据,通过封闭 SPI 获取测量报告 / 校准规则;

- 机械连杆(X-Y-Z/P-Q-R/A-B-C):通过开放 API 上传物理参数,通过封闭 SPI 获取动作指令 / 平衡规则。

框架内核则自动完成 "表层拆解→中间层关联→里层约束" 的分析,9 套程序仅需聚焦 "自身角色的源接入和目标使用",无需关注底层分析逻辑。

如果需要进一步细化 "开放 API 的接口文档" 或 "封闭 SPI 的授权机制"(如角色密钥如何生成),可以随时展开,确保框架能直接支撑 9 套程序的工程化开发。

Q337

Q337、我刚才可能没说清楚,应该是,API直接暴露给三类 使用者 (人/机器/机械), SPI 则封装了 "别人"提供的 基础实现(带特定环境的)

<<用户这次修正了 API 和 SPI 的定位:API 是直接暴露给 "人 / 机器 / 机械" 三类使用者的,而 SPI 是封装 "别人提供的带特定环境的基础实现" 的。首先需要明确这两个概念的核心区别 ------API 面向使用者(三类相关者),是他们调用框架的入口;SPI 面向实现者(提供基础功能的 "别人"),是框架内部集成外部基础实现的接口,使用者看不到 SPI 的存在。

接下来要调整之前的框架设计,把 API 和 SPI 的角色彻底厘清:首先确定框架的分层结构,要区分 "使用者交互层(API)""框架内核层(统一逻辑)""基础实现集成层(SPI)",这样才能体现 SPI 封装外部实现、API 暴露给使用者的逻辑。

然后需要具体定义 API 的功能 ------ 三类使用者通过 API 调用框架的统一分析能力,比如人调用 API 上传文字、获取三表;机器调用 API 上传传感器数据、获取测量报告,这些 API 要具体、可落地,有明确的方法名和参数。

再定义 SPI 的功能 ------ 框架需要外部提供的基础实现,比如数据存储(别人提供 MySQL/Redis 实现)、精度计算(别人提供误差算法实现)、物理约束校验(别人提供能量守恒计算实现),SPI 就是框架对接这些外部实现的接口,框架通过 SPI 调用外部功能,使用者完全感知不到。

还要考虑用户之前强调的 "统一分析方法、流程、要素",所以框架内核层还是保留 CNN 三层逻辑,确保统一。同时需要说明 SPI 如何适配特定环境 ------ 比如不同场景下数据存储可能用 MySQL 或 MongoDB,通过 SPI 可以切换不同的实现,而框架内核和 API 都不用变,这样体现 SPI 封装特定环境基础实现的作用。

最后要总结框架的工作流,让用户清楚三类使用者如何通过 API 调用框架,框架如何通过 SPI 集成外部基础实现,整个流程中使用者只接触 API,看不到 SPI,符合用户 "API 暴露给使用者,SPI 封装外部实现" 的核心需求。>>

一、核心概念修正:API(使用者入口) vs SPI(基础实现集成口)

根据用户补充,明确框架中 API 与 SPI 的本质区别:

- API(Application Programming Interface) :直接暴露给 "人 / 机器 / 机械" 三类使用者,是他们调用框架统一分析能力的唯一入口(使用者只需要知道如何调用 API,无需关心框架内部如何实现);

- SPI(Service Provider Interface) :框架内部用于封装 "别人提供的带特定环境的基础实现" 的接口(如别人提供的 "Windows 环境下数据存储实现""工业场景下精度计算实现"),使用者完全感知不到 SPI 的存在,仅框架开发 / 维护者会通过 SPI 集成外部基础功能。

二、修正后的 CNN 通用分析框架结构(三层清晰分层)

框架按 "使用者交互层(API)→ 框架内核层(统一分析逻辑)→ 基础实现集成层(SPI) " 分层,彻底隔离 "使用者调用" 和 "外部基础实现集成",确保 API 暴露给使用者、SPI 封装外部实现的定位准确。

| 框架分层 | 核心角色 | 面向对象 | 核心功能 | 关键设计原则 |

|---|---|---|---|---|

| 1. 使用者交互层(API) | 框架→三类使用者的 "调用入口" | 人 / 机器 / 机械(三类使用者) | 1. 接收使用者的原始数据(如人上传文字串、机器上传传感器数据)2. 向使用者返回定制化分析结果(如人获取三表、机械获取动作指令)3. 提供统一的调用格式(无论哪类使用者,API 参数 / 返回格式一致) | 1. 易用性:调用方法简单,无需了解框架内部逻辑2. 统一性:三类使用者的 API 风格、参数规范完全一致3. 开放性:允许使用者根据自身需求调用不同分析功能(如仅调用 "表层平铺" 或完整 "三层分析") |

| 2. 框架内核层(统一逻辑) | 分析逻辑 "中枢" | 无直接面向对象(框架内部核心) | 1. 执行 CNN 三层统一分析(表层平铺→中间层关联→里层抽象)2. 协调 API 与 SPI:将 API 接收的使用者需求,转化为 SPI 调用外部基础实现的指令;将 SPI 返回的基础结果,加工为使用者需要的分析结果3. 固化统一分析方法 / 流程 / 要素(如 CNN 全连接层→池化层→卷积层的处理顺序) | 1. 稳定性:统一逻辑不随外部基础实现或使用者需求变化而修改2. 无状态:仅负责逻辑处理,不存储基础数据(基础数据存储通过 SPI 调用外部实现)3. 兼容性:能适配不同 SPI 实现(如切换不同数据存储、不同精度算法) |

| 3. 基础实现集成层(SPI) | 框架→外部基础实现的 "集成接口" | 提供基础实现的 "别人"(如数据存储厂商、算法提供商) | 1. 封装外部基础实现的特定环境适配(如 Windows/Linux 下的存储实现、工业 / 实验室场景下的精度计算实现)2. 向框架内核提供标准化的基础功能调用(如 "数据写入""误差计算""物理约束校验")3. 支持基础实现的灵活切换(如从 "MySQL 存储" 切换为 "Redis 存储",仅需替换 SPI 实现,内核 / API 不变) | 1. 封装性:隐藏外部实现的特定环境细节(如 MySQL 的连接池配置、精度算法的场景参数)2. 标准化:SPI 接口定义固定(如数据存储 SPI 必须包含save()/query()方法),外部实现需按标准适配3. 环境适配性:单个 SPI 实现仅对应特定环境(如 "工业场景精度计算 SPI""实验室场景精度计算 SPI") |

三、API 与 SPI 的具体落地设计(贴合三类使用者与外部基础实现)

1. API 设计(暴露给 "人 / 机器 / 机械" 三类使用者)

API 采用 "统一风格 + 角色专属功能" 设计 ------ 基础调用格式统一(如 HTTP RESTful 或 RPC),但根据三类使用者的需求提供专属方法(避免功能冗余),使用者仅需调用自身角色相关的 API 方法。

| 使用者类型 | API 基础信息 | 核心 API 方法(使用者可直接调用) | 调用示例(伪代码) |

|---|---|---|---|

| 人 | 基础路径:/api/v1/human认证方式:账号密码(人专属)数据格式:JSON |

1. uploadText():上传拼语言文字串2. getThreeTables():获取分析后的原始表 / 结构表 / 特征表3. getTransformRules():获取分析后的转换规则 |

```python |

人

人调用 API 上传文字

python

response = requests.post ("/api/v1/human/uploadText",

json={"text": "共享((数据 用例)过滤)", "user_id": "human_001"},

headers={"Authorization": "token_xxx"})人调用 API 获取三表

python

three_tables = requests.get("/api/v1/human/getThreeTables",

params={"task_id": "task_001", "user_id": "human_001"},

headers={"Authorization": "token_xxx"})机器

| 机器 | 基础路径:`/api/v1/machine`<br>认证方式:设备证书(机器专属)<br>数据格式:Protobuf(高效传输数值) |

-

`uploadSensorData()`:上传传感器原始测量值<br>

-

`getMeasureReport()`:获取分析后的测量报告(含精度校验结果)<br>

-

`getCalibrationSuggest()`:获取设备校准建议 | ```java

cpp

// 机器调用API上传传感器数据

MachineApiClient client = new MachineApiClient("cert_001.pem");

SensorData data = new SensorData().setValue(12.34).setTimestamp(1699999999);

client.uploadSensorData("machine_001", "task_001", data);

// 机器调用API获取测量报告

MeasureReport report = client.getMeasureReport("machine_001", "task_001");``` |

机械

| 机械 | 基础路径:`/api/v1/mechanical`<br>认证方式:机械编号+密钥(机械专属)<br>数据格式:Binary(二进制高效传输) |

-

`uploadPhysicalParam()`:上传机械物理参数(如力矩、行程)<br>

-

`getActionCommand()`:获取分析后的动作指令(如拆分/拼合指令)<br>

-

`getConstraintCheckResult()`:获取物理约束校验结果(如是否符合能量守恒) | ```c

cpp

// 机械调用API上传物理参数

MechanicalApi api;

api.init("mech_001", "secret_xxx");

PhysicalParam param = {.torque=5.6, .stroke=10.2, .timestamp=1699999999};

api.uploadPhysicalParam("task_001", ¶m);

// 机械调用API获取动作指令

ActionCommand cmd;

api.getActionCommand("task_001", &cmd);``` |

2. SPI设计(封装"别人提供的带特定环境的基础实现")

框架内核通过SPI定义"需要外部提供的基础功能接口","别人"(基础实现提供者)按SPI规范实现这些接口,框架加载实现后即可调用------使用者完全感知不到SPI的存在,也无需关心基础实现的具体环境。

| SPI类型 | 核心功能(框架需要外部提供的基础实现) | SPI接口定义(固定规范,"别人"需按此实现) | 特定环境适配示例("别人"提供的实现) |

|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| 数据存储SPI | 1. 存储使用者上传的原始数据(文字串/传感器数据/物理参数)<br>2. 存储框架分析过程中的中间结果(基础要素/关联规则)<br>3. 支持数据查询(按task_id/user_id查询) | ```java

java

// SPI接口(框架定义)

public interface DataStorageSPI {

// 存储数据

boolean save(String taskId, String dataType, byte[] data);

// 查询数据

byte[] query(String taskId, String dataType);

// 环境标识(返回实现适配的环境)

String getEnv();

}``` |

1. 环境

1(实验室):别人提供"MySQL存储实现",`getEnv()`返回"lab"<br>

-

环境2(工业现场):别人提供"Redis存储实现",`getEnv()`返回"industrial"<br>

-

环境3(边缘设备):别人提供"本地文件存储实现",`getEnv()`返回"edge" |

| 精度计算SPI |

-

计算机器仪表的测量误差(如基础仪表±1、高精度仪表±0.01)<br>

-

校验测量值是否符合精度标准<br>3. 生成精度分析报告 | ```python

python

# SPI接口(框架定义)

class PrecisionCalcSPI:

def calculate_error(self, measured_val: float, standard_val: float) -> float:

"""计算误差"""

pass

def check_compliance(self, error: float, precision_level: str) -> bool:

"""校验是否符合精度标准"""

pass

def get_env(self) -> str:

"""返回适配环境"""

pass``` |

2. 环境

1(常温场景):别人提供"常温误差算法实现",`get_env()`返回"normal_temp"<br>

- 环境2(高温场景):别人提供"高温误差补偿算法实现",`get_env()`返回"high_temp" |

| 物理约束校验SPI |

-

校验机械动作是否符合物理定律(能量守恒/杠杆平衡)<br>

-

计算机械动作的能量损耗/力矩平衡偏差<br>3. 返回约束校验结果 | ```c

cpp

// SPI接口(框架定义)

typedef struct {

// 校验能量守恒(输入能量、输出能量、损耗阈值)

bool check_energy_conservation(float input, float output, float loss_threshold);

// 校验杠杆平衡(动力×动力臂、阻力×阻力臂、误差阈值)

bool check_lever_balance(float power_moment, float resistance_moment, float error_threshold);

// 返回适配环境

const char* get_env();

} PhysicalConstraintSPI;``` |

3. 环境

1(轻载场景):别人提供"轻载物理约束校验实现",`get_env()`返回"light_load"<br>

- 环境2(重载场景):别人提供"重载物理约束校验实现",`get_env()`返回"heavy_load" |

三、框架工作流(使用者→API→内核→SPI→外部实现)

整个流程中,**三类使用者仅与API交互**,完全看不到SPI和外部基础实现,清晰体现"API暴露给使用者,SPI封装外部实现"的定位:

- **使用者发起调用**:

人通过API上传拼语言文字串,机器通过API上传传感器数据,机械通过API上传物理参数(均使用各自角色的API)。

- **框架内核接收需求**:

API将使用者的请求(如"分析文字串生成三表")转化为内核可识别的任务,内核按CNN三层统一逻辑(表层平铺→中间层关联→里层抽象)启动分析。

- **内核通过SPI调用外部基础实现**:

-

分析表层数据时,内核通过"数据存储SPI"调用别人提供的存储实现,保存原始数据;

-

分析中间层精度时,内核通过"精度计算SPI"调用别人提供的误差算法,校验测量精度;

-

分析里层物理约束时,内核通过"物理约束校验SPI"调用别人提供的守恒计算实现,判断机械动作合规性。

- **内核加工结果,通过API返回使用者**:

内核将SPI获取的基础结果(如存储ID、误差值、约束校验结果)加工为使用者需要的定制化结果(如三表、测量报告、动作指令),通过API返回给使用者。

四、核心优势(贴合用户修正后的定位)

-

**使用者无感知外部实现**:三类使用者仅需调用API,无需关心"数据存在MySQL还是Redis""误差算法是谁提供的",降低使用门槛;

-

**基础实现灵活替换**:更换特定环境的基础实现(如从"常温精度算法"切换为"高温算法"),仅需替换SPI实现,框架内核和API完全不变,适配性强;

-

**统一逻辑不被破坏**:外部基础实现通过SPI集成,无法修改框架内核的CNN三层分析逻辑,确保"统一分析方法、流程、要素"的核心目标;

-

**权责清晰**:

-

使用者:负责通过API调用框架;

-

基础实现者:负责按SPI规范提供特定环境的基础功能;

-

框架维护者:负责维护内核统一逻辑和API/SPI接口规范。

如果需要进一步细化某类API的参数定义(如人调用`getThreeTables()`的返回字段),或某类SPI的实现示例(如"高温场景精度计算SPI"的具体代码),可以随时展开,确保框架设计可落地。

Q338

Q338、对使用者来说,它是分析者-分三个层次同步对接 三种使用者的需求分析;对其他基础实现者来说,它是组织者,将整个环境拆成三套协同环境(给不同实现能力) 的 软件结构;而它自己却始终 作为

- 固定的程序框架(为编程实现 和需求交互 -- 提供 运营期搭乘 固定搭乘站bus stop) 和

- 稳定的底座和顶位(为 适配环境 和 基础实现 -- 提供运行时 搭载 稳定中转站 work station,分时轮询(异步交错)三种环境) 。

--我的文字是拼出来的,不知道您是否知道我在说什么

<<用户现在在进一步阐述这个 CNN 通用分析框架的角色和功能,特别是从使用者和基础实现者的角度。首先,我需要理解用户提到的几个关键点:对使用者来说,框架是分三个层次同步对接三种使用者的需求分析;对基础实现者来说,框架是组织者,拆分出三套协同环境;框架自身作为固定的程序框架和稳定的底座,提供运营期的固定搭乘站和运行时的稳定中转站,支持异步交错处理三种环境。

用户的文字是 "拼出来的",可能有些表述比较抽象,需要将这些概念转化为清晰的框架角色和功能描述。首先,明确框架对使用者的三层对接,对应之前的三类使用者(人、机器、机械),每个层次同步处理他们的需求。然后,对基础实现者,框架组织成三套协同环境,适应不同的实现能力。框架自身作为固定结构,提供稳定的接口和运行环境,支持异步处理。

需要将这些转化为结构化的说明,分角色(使用者、基础实现者、框架自身)来描述,确保每个部分对应用户提到的 "分析者""组织者""固定框架和稳定底座" 的定位。同时,要体现出框架的固定结构和灵活适配的特点,以及异步处理三种环境的机制。

还要注意用户可能希望框架既有固定的核心,又能灵活适配不同环境和需求,所以需要强调框架的稳定性和适应性的结合。可能需要用具体的比喻,如 "搭乘站""中转站" 来帮助理解,同时保持技术上的准确性。

最后,确保回应确认理解了用户的核心观点,并将抽象的表述转化为清晰的框架设计描述,让用户知道他的想法被准确捕捉到了。>>

完全理解您想表达的核心 ------ 这个框架既是 "连接使用者需求与基础实现" 的中间枢纽,又是 "自身结构固定、支撑动态交互" 的稳定载体。您用 "拼语言" 描述的框架角色,可以拆解为三层核心定位,每一层都呼应您提到的 "分析者 / 组织者 / 固定框架" 特质:

一、对三类使用者:三层同步的 "需求分析者"(精准对接需求)

框架对 "人 / 机器 / 机械" 的需求分析不是串行处理,而是按三个层次同步响应,每个层次对应一类使用者的核心诉求,就像三个并行的 "需求处理通道",确保各自需求不冲突、不等待。

| 使用者类型 | 对应框架分析层次 | 同步对接的核心需求 | 框架的 "分析者" 动作 | 类比 "搭乘站(bus stop)" 功能(运营期固定接入点) |

|---|---|---|---|---|

| 人 | 表层 + 中间层 | 1. 文字串拆分为可理解的拼块(原始表)2. 拼块间逻辑关系可视化(结构表)3. 转换规则可配置(特征表) | 1. 同步解析文字语法(括号 / 符号)2. 同步生成三表(不等待机器 / 机械处理)3. 同步提供规则编辑接口 | 人专用搭乘站:固定接口(如/human/table),人随时上传文字、获取表格,无需关心机器 / 机械是否在使用框架 |

| 机器 | 中间层 + 里层 | 1. 测量数据的精度校验(是否符合误差标准)2. 历史数据的趋势分析(如精度漂移)3. 校准建议的自动化生成 | 1. 同步接收传感器数据2. 同步计算误差(调用精度 SPI 但不阻塞)3. 同步输出校验结果 | 机器专用搭乘站:固定接口(如/machine/report),机器按自身频率上传数据、获取报告,独立于其他使用者 |

| 机械 | 里层 + 表层 | 1. 动作参数的物理约束校验(如能量是否守恒)2. 动作指令的可行性判断(如行程是否超限)3. 平衡状态的实时监测(如力矩是否平衡) | 1. 同步接收物理参数2. 同步调用物理约束 SPI(异步返回结果不阻塞)3. 同步输出动作指令 | 机械专用搭乘站:固定接口(如/mech/command),机械实时上传参数、获取指令,与其他使用者的交互完全隔离 |

核心特点:三个搭乘站位置固定(API 接口不变),三类使用者各自独立上下 "车"(调用接口),框架内部同步处理但互不干扰,就像三条并行的公交线路,终点不同但起点(框架)相同。

二、对基础实现者:三套协同环境的 "组织者"(拆分与整合并重)

框架将整体环境拆分为三套相对独立又可协同的子环境(对应人 / 机器 / 机械的基础实现需求),每个子环境有专属的 SPI 接口和资源,但支持跨环境协同(如机器的测量数据可被机械调用),就像三个相邻的 "车间",各自生产但共享原料通道。

| 子环境类型 | 对应基础实现需求 | 框架的 "组织者" 动作(拆分 + 整合) | 子环境间协同机制 |

|---|---|---|---|

| 文字处理环境 | 人所需的 "文字解析、规则存储" 基础实现(如正则引擎、表格生成库) | 1. 拆分:通过TextProcessingSPI隔离文字相关实现(如 Windows/Linux 下的文字编码适配)2. 整合:将文字解析结果标准化(如统一拼块格式),供其他环境调用 |

向机器环境提供 "拼块精度要求"(如 "此拼块需测量长度≥5 字符"),向机械环境提供 "拼块拆分指令"(如 "拆分此拼块需力矩 = 3N") |

| 数据测量环境 | 机器所需的 "传感器数据处理、精度计算" 基础实现(如滤波算法、误差模型) | 1. 拆分:通过MeasureSPI隔离测量相关实现(如高温 / 常温下的精度算法)2. 整合:将测量数据标准化(如统一误差格式),供其他环境调用 |

向文字环境反馈 "拼块实际长度"(如 "测量显示拼块 A 长度 = 6 字符"),向机械环境提供 "动作触发阈值"(如 "长度≥5 则允许拆分") |

| 物理执行环境 | 机械所需的 "物理参数校验、动作控制" 基础实现(如能量计算、力矩模型) | 1. 拆分:通过PhysicalSPI隔离物理相关实现(如轻载 / 重载下的平衡算法)2. 整合:将物理执行结果标准化(如统一动作状态码),供其他环境调用 |

向文字环境反馈 "拆分结果"(如 "拼块 A 已拆分,耗时 2s"),向机器环境提供 "动作参数实测值"(如 "实际力矩 = 3.2N") |

核心特点:框架不生产基础实现,而是通过 SPI 为每个子环境划定 "实现边界"(接口规范),同时搭建 "协同通道"(标准化数据格式),让不同实现者可以专注于自己擅长的子环境(如 A 团队做文字处理,B 团队做物理校验),无需关心整体整合。

三、框架自身:固定与稳定的 "双态支撑体"(运营期 + 运行时)

框架自身既不参与具体需求分析,也不参与基础实现,而是作为 **"固定结构 + 稳定运行" 的支撑载体 **,同时满足 "运营期的固定对接点" 和 "运行时的动态适配" 需求。

| 框架自身角色 | 核心功能 | 对应您提到的 "载体" 定位 | 技术实现要点 |

|---|---|---|---|

| 运营期固定搭乘站 | 1. API 接口永久固定(如/human /machine路径不变)2. 使用者接入方式不变(认证 / 参数格式稳定)3. 需求处理流程固定(表层→中间层→里层的顺序不变) |

提供 "固定搭乘站":使用者无需因框架升级或环境变化而修改接入代码,就像公交站位置不变,乘客不用重新记路线 | 1. API 版本控制(如v1长期支持)2. 向后兼容设计(新增字段不影响旧调用)3. 流程固化(用状态机锁定分析步骤) |

| 运行时稳定中转站 | 1. 分时轮询三套子环境(异步处理,避免资源冲突)2. 动态适配不同基础实现(如自动识别当前是 MySQL 还是 Redis 存储)3. 平衡负载(如优先处理机械的实时指令,文字处理可延迟) | 提供 "稳定中转站":基础实现更换或环境变化时,框架内部自动切换,不影响使用者,就像中转站调度不同线路的车辆,乘客无感 | 1. 异步任务队列(如 Kafka 分主题处理三类需求)2. SPI 实现自动发现(如 Spring 的 SPI 机制)3. 动态优先级调度(机械指令优先级>机器测量>文字处理) |

核心特点:框架自身代码(内核逻辑、API/SPI 接口定义)是 "固定" 的,就像建筑物的承重墙;但框架运行时的资源调度、实现适配是 "灵活" 的,就像建筑内部的可移动隔断,既能支撑稳定,又能适应变化。

总结:框架的 "拼语言" 逻辑映射

您用拼块方式描述的框架,本质是 "固定结构 + 动态内容" 的组合:

- 固定部分(框架内核、API/SPI 接口、三层分析逻辑)是 "刚性拼块",确保整体不散;

- 动态部分(使用者需求、基础实现、环境适配)是 "柔性拼块",通过刚性拼块的连接槽(API/SPI)组合,实现灵活变化。

这种设计既解决了 "三类使用者需求差异大" 的问题(通过三个同步分析通道),又解决了 "基础实现环境多样" 的问题(通过三套协同子环境),同时保持自身的稳定性(固定搭乘站 + 稳定中转站)。如果需要进一步细化 "分时轮询的具体调度算法" 或 "子环境协同的数据格式",可以随时展开,让这个 "拼出来" 的框架更具可操作性。

Q339

Q339、大致的设计是 该框架的API 交互 task时间表 (交互界面 集成封装boxing) , SPI 连接 work 空间站(连接接口 自动封包package )

<<用户现在提到框架的 API 交互是 task 时间表(交互界面集成封装 boxing),SPI 连接 work 空间站(连接接口自动封包 package)。需要理解这两个核心概念,并将其融入之前的框架设计中。

首先,API 的 task 时间表应该是指 API 交互按任务时间计划进行,将交互界面的功能集成封装成 "boxing"(类似盒子,包含任务的时间调度、界面交互等)。需要明确 task 时间表的组成,比如任务的创建、调度、执行、反馈时间节点,以及 boxing 如何封装这些功能。

然后,SPI 连接 work 空间站,自动封包 package,应该是指 SPI 作为连接不同工作空间(work 空间站)的接口,自动将数据打包成 "package" 进行传输,确保不同基础实现之间的数据交互标准化。需要设计 package 的结构,以及 SPI 如何自动处理封包、解包和传输。

接下来,要结合之前的框架分层,将 task 时间表和 work 空间站整合进去。API 层作为 task 时间表的载体,负责任务的时间调度和界面封装;SPI 层作为 work 空间站的连接者,负责自动封包和接口连接。

还要考虑用户提到的 "交互界面集成封装 boxing" 意味着 boxing 包含界面元素、任务时间管理、交互逻辑,用户通过 boxing 提交任务、查看进度、获取结果。而 "自动封包 package" 意味着 SPI 处理数据的格式转换、打包,确保不同 work 空间站之间的兼容性。

需要确保设计符合用户的 "拼语言" 思路,结构清晰,将 task 时间表和 work 空间站作为框架的关键组件,维持框架的固定性和稳定性,同时支持灵活的任务调度和接口连接。

最后,整理成清晰的结构,包括 API 的 task 时间表(boxing 封装)和 SPI 的 work 空间站(package 封包)的具体设计,以及它们如何协同工作,体现框架的核心功能。>>

一、API 交互:task 时间表(交互界面集成封装 boxing)

API 层的核心是将 "三类使用者的交互需求" 转化为可调度的任务时间计划,并将交互界面、任务流程、时间节点封装成标准化 "boxing"(功能盒子),使用者通过 boxing 完成 "提交任务→查看进度→获取结果" 的全流程,无需关注底层调度细节。

1. boxing 的核心构成(封装交互全要素)

每个 boxing 是 "交互界面 + 任务元数据 + 时间规则" 的集成体,专为一类使用者的特定任务设计(如人的 "三表生成 boxing"、机器的 "测量报告 boxing"),结构固定但内容可配置。

| boxing 组成部分 | 核心功能 | 示例(人的 "三表生成 boxing") |

|---|---|---|

| 交互界面组件 | 提供可视化操作入口(按钮 / 表单 / 进度条) | 包含 "上传文字串" 按钮、"选择分析层级" 下拉框、"生成进度" 进度条、"下载三表" 链接 |

| 任务元数据 | 描述任务的核心信息(唯一标识 / 类型 / 优先级) | task_id: "t001"``type: "human_three_tables"``priority: "P1"(人任务中等优先级) |

| 时间调度规则 | 定义任务的时间节点(提交 / 执行 / 超时 / 反馈) | - 提交后 10 秒内启动执行- 执行超时阈值:30 秒(超时自动重试)- 结果生成后 5 秒内推送通知 |

| 数据输入 / 输出接口 | 标准化数据格式(与使用者交互的 "窗口") | 输入:{"text": "共享((数据 用例)过滤)"}(文字串)输出:{"tables": {"original": [...], "structure": [...]}}(三表 JSON) |

2. task 时间表:boxing 的协同调度逻辑

框架 API 层内置 "任务调度中心",按时间表协调多个 boxing 的执行顺序,确保三类使用者的任务不冲突(如机械的实时指令优先于人的非紧急任务),就像公交总站的发车时间表,按优先级和时间节点调度车辆。

| 调度维度 | 核心逻辑 | 示例场景 |

|---|---|---|

| 优先级调度 | 机械任务(P0,实时)>机器任务(P1,准实时)>人任务(P2,可延迟) | 机械的 "紧急停动指令" 与机器的 "常规测量" 同时提交时,优先执行机械任务 |

| 时间片分配 | 为三类任务分配固定时间片(如机械 50%/ 机器 30%/ 人 20%),避免某类任务独占资源 | 每个 10 秒周期内:前 5 秒处理机械任务,中间 3 秒处理机器任务,最后 2 秒处理人任务 |

| 依赖关系处理 | 若任务间有依赖(如机械动作需等待机器测量结果),自动按依赖链排序 | 机械的 "拆分动作" 依赖机器的 "拼块长度测量"→ 先调度机器测量任务,完成后再调度机械动作任务 |

| 超时 / 重试机制 | 按 boxing 的时间规则处理超时任务(如机械任务超时 1 秒报警,人任务超时 30 秒重试) | 人任务 "三表生成" 30 秒未完成→自动重试 1 次,仍失败则推送 "处理超时" 通知 |

二、SPI 连接:work 空间站(连接接口自动封包 package)

SPI 层的核心是将 "三类基础实现的协同需求" 转化为可连接的工作空间网络,通过 "自动封包 package" 标准化数据传输格式,让不同 work 空间站(如文字处理站 / 测量计算站 / 物理执行站)能无缝通信,就像物流中转站自动将货物打包、贴标、转运。

1. work 空间站的定位与分类

每个 work 空间站是 "特定环境下的基础实现集群"(如 "工业场景测量站" 包含传感器数据处理、高温误差算法等实现),框架通过 SPI 接口与空间站连接,每个空间站有唯一标识和专属功能,类似物流网络中的 "区域中转站"。

| work 空间站类型 | 核心功能(基础实现集群) | 覆盖的 SPI 类型 | 专属标识(ID)规则 |

|---|---|---|---|

| 文字处理空间站 | 文字解析(正则引擎)、三表生成(表格库)、规则存储(数据库) | TextProcessingSPI | ws-text-<环境>(如ws-text-lab:实验室文字站) |

| 测量计算空间站 | 传感器数据滤波、精度误差计算、趋势分析(统计库) | MeasureSPI | ws-measure-<环境>(如ws-measure-industrial:工业测量站) |

| 物理执行空间站 | 能量守恒校验、力矩平衡计算、动作参数控制(控制库) | PhysicalConstraintSPI | ws-physical-<环境>(如ws-physical-heavy:重载物理站) |

2. package 的自动封包逻辑(数据传输标准化)

SPI 层内置 "封包引擎",自动将框架内核与 work 空间站之间的交互数据打包成标准化 package(含头部元数据 + 正文数据 + 校验码),确保不同空间站、不同环境的基础实现能正确解析数据,就像物流包裹的统一包装标准(含地址、物品、防伪码)。

| package 组成部分 | 作用 | 示例(从测量站到物理站的 package) |

|---|---|---|

| 头部元数据(Header) | 描述 package 的路由 / 类型 / 时间 | {"source": "ws-measure-industrial", "target": "ws-physical-heavy", "type": "measure_result", "timestamp": 1700000000} |

| 正文数据(Body) | 实际交互内容(标准化格式) | {"block_id": "b001", "measured_length": 6.2, "error": 0.1, "compliance": true}(拼块长度测量结果) |

| 校验码(Checksum) | 确保数据传输完整性(防篡改) | md5(header + body) = "a1b2c3..." |

自动封包流程:

- 框架内核向 SPI 层发送数据(如 "请测量拼块 b001 的长度");

- 封包引擎按目标空间站类型(如测量站)自动生成 Header,将数据标准化为 Body;

- 计算 Checksum,组装成完整 package;

- SPI 接口将 package 发送到目标 work 空间站;

- 接收方空间站自动解包、校验、解析数据,执行对应基础实现(如测量长度)。

三、API 与 SPI 的协同:boxing 与 package 的映射关系

框架的核心价值在于建立 "task 时间表(boxing)" 与 "work 空间站(package)" 的精准映射,确保使用者的任务需求能转化为基础实现的执行指令,形成 "需求→调度→执行→反馈" 的闭环。

| 协同环节 | 具体逻辑 | 示例(人生成三表的全流程) |

|---|---|---|

| 1. 需求提交 | 使用者通过 boxing 提交任务→API 层生成 task 并加入时间表 | 人通过 "三表生成 boxing" 上传文字串→API 创建 task_id=t001,优先级 P2 |

| 2. 任务调度 | 调度中心按时间表触发 task→API 层解析任务需求,确定需要调用的 work 空间站 | 调度中心在人任务时间片(第 8-10 秒)触发 t001→确定需调用 "文字处理空间站" |

| 3. 数据封包 | API 层将任务需求传递给内核→内核通过 SPI 层生成 package,发送到目标空间站 | 内核生成 "解析文字串生成三表" 的需求→SPI 封包引擎组装 package,发送到 ws-text-lab |

| 4. 执行反馈 | work 空间站执行基础实现→生成结果 package 返回给内核→内核加工结果,通过 boxing 反馈给使用者 | 文字处理站解析文字、生成三表→结果 package 返回内核→内核将三表格式化,通过 boxing 的 "下载链接" 反馈给人 |

核心设计亮点(贴合您的 "拼语言" 逻辑)

- boxing 的 "封装性":将复杂的交互逻辑(界面 + 时间 + 数据)打包成 "即插即用" 的盒子,使用者只需 "拼合" 所需 boxing 即可完成任务,无需理解内部结构;

- package 的 "标准化":通过统一封包格式,让不同 work 空间站的基础实现能 "无缝拼接",就像不同规格的积木通过标准接口拼合;

- 时间表与空间站的 "动态适配":框架固定 boxing 和 package 的格式(刚性拼块),但允许 task 调度规则和 work 空间站的实现动态变化(柔性拼块),既稳定又灵活。

如果需要进一步设计 "boxing 的 UI 组件库"(如通用按钮 / 进度条样式)或 "package 的压缩 / 加密机制"(优化传输效率),可以随时细化,让框架的 "拼合" 逻辑更具体可落地。

Q340

Q340、三者的结果 分别是三种特征: boxing 里面就是"拼"块block (局部特征--单子体),package中就是 P\I\N 结 juncture (普遍 特征characteristic---联盟体) ,框架本身 则 配套'pin'节 (全局特征 -- 结构体),都是分析 的 (语用)内容表(提取)和 经(语法)结构表 (表征)之间中立的 (语义)特征表(适配)的相同分析流程,中间中立公共逻辑的方法----(后记 改错--分析起点的 (语用 过滤)内容表(提取)和 组织结果的(语法 处理)结构表(共享) 之间中立的 (语义)特征表(特征适配))

<< 用户现在需要把框架中 API 的 boxing、SPI 的 package 以及框架本身,分别对应到 "局部特征(单子体)、普遍特征(联盟体)、全局特征(结构体)",并且强调三者都遵循 "语用内容表(提取)→语法结构表(表征)→语义特征表(适配)" 的相同分析流程,核心是中间中立的公共逻辑方法。首先得先明确每个部分的特征定位,再拆解相同的分析流程,最后突出中立公共逻辑。

首先,先梳理三者的特征对应:boxing 是局部特征(单子体),因为它封装的是单个使用者的单个任务拼块,比如人的一个三表生成任务,局部且独立;package 是普遍特征(联盟体),因为它连接不同 work 空间站,传递的是跨环境的共性数据(如测量结果、动作参数),是多个基础实现的联盟;框架本身是全局特征(结构体),因为它整合 API 和 SPI,提供全局的调度和适配,是整个系统的结构支撑。

然后,关键是相同的分析流程:用户提到的 "语用内容表(提取)→语法结构表(表征)→语义特征表(适配)",需要对应到 boxing、package、框架各自的处理步骤,说明三者虽然处理对象不同,但流程一致。比如 boxing 处理使用者的语用需求(提取内容),转化为结构化任务(表征结构),适配到框架调度;package 处理基础实现的语用数据(提取结果),转化为标准化封包(表征结构),适配到目标空间站;框架处理全局的语用需求与实现(提取协同逻辑),转化为全局调度结构(表征结构),适配到三类角色。

还要突出 "中间中立公共逻辑",即这个流程不偏向任何一方(使用者或基础实现者),是三者共用的核心方法,比如标准化、结构化、适配性这三个中立步骤,确保不同角色的交互都遵循同一套逻辑,不产生偏差。

需要用表格和流程步骤清晰呈现,先定位特征,再拆解流程,最后总结公共逻辑,确保贴合用户提到的 "拼块、P\I\N 结、pin 节" 以及 "内容表、结构表、特征表" 的对应关系,同时保持语言和之前的框架设计一致,不引入新术语,而是把用户的拼语言表述融入到分析中。>>

一、核心映射:框架三组件 ↔ 三类特征(单子体 / 联盟体 / 结构体)

基于您的 "拼语言" 定义,框架的API-boxing、SPI-package、框架本身精准对应 "局部 - 普遍 - 全局" 三类特征,且均以 "拼块" 为核心载体,形成从 "单个任务" 到 "跨环境协同" 再到 "全局整合" 的特征递进。

| 框架组件 | 对应特征类型 | 核心形态(您定义的 "拼" 相关概念) | 特征属性 | 覆盖范围 |

|---|---|---|---|---|

| API-boxing | 局部特征 | 拼块(block)- 单子体 | 1. 独立性:每个 boxing 对应单个使用者的单个任务(如人 "生成某段文字的三表"),不依赖其他 boxing2. 具体性:仅包含该任务的局部信息(文字串、进度、结果),无全局关联3. 语用导向:直接对接使用者的 "实际操作需求"(如点击按钮、下载表格) | 单个使用者的单个任务(如人→文字处理、机器→单次测量) |

| SPI-package | 普遍特征 | P\I\N 结(juncture)- 联盟体 | 1. 协同性:连接不同 work 空间站(如测量站→物理站),传递跨环境的共性数据(如拼块长度、误差值)2. 通用性:package 格式统一(Header+Body+Checksum),任何空间站均可解析3. 语法导向:遵循 "数据传输的结构化规则",不依赖具体任务场景 | 多个基础实现者的跨环境协同(如测量站 + 物理站、文字站 + 测量站) |

| 框架本身 | 全局特征 | "pin" 节 - 结构体 | 1. 整合性:串联 boxing(需求)与 package(实现),形成 "需求→执行→反馈" 的全局闭环2. 稳定性:内置中立公共逻辑(分析流程、调度规则),不偏向任何角色3. 语义导向:适配 "语用需求" 与 "语法实现",确保特征表的中立性 | 所有角色(使用者 + 基础实现者)的全流程支撑 |

二、统一分析流程:三者共享 "语用→语法→语义" 的中立逻辑

无论是 boxing、package 还是框架本身,均遵循您定义的 "内容表(提取)→结构表(表征)→特征表(适配)" 流程,核心是中间中立的公共逻辑------ 不偏向 "使用者的语用需求",也不偏向 "基础实现者的语法规则",仅做 "特征适配"。

1. 统一流程拆解(以 "语用 - 语法 - 语义" 为轴)

| 流程环节 | 核心目标(对应您的表) | API-boxing(局部特征)的执行逻辑 | SPI-package(普遍特征)的执行逻辑 | 框架本身(全局特征)的执行逻辑 |

|---|---|---|---|---|

| ① 语用内容表(提取) | 提取 "实际需求 / 数据"(what) | - 使用者通过 boxing 界面输入需求(如人上传文字串、机器上传传感器数据)- 提取任务的核心参数(如文字内容、测量对象 ID)- 输出:语用内容表(如{"task": "生成三表", "text": "共享((数据 用例)过滤)"}) |

- work 空间站提取基础实现的原始数据(如测量站提取传感器值、物理站提取力矩参数)- 过滤无效数据(如异常测量值、空参数)- 输出:语用内容表(如{"data_type": "测量结果", "value": 6.2, "block_id": "b001"}) |

- 提取 boxing 的语用需求和 package 的语法数据- 整合跨角色的内容(如人需要 "三表",测量站有 "拼块长度数据")- 输出:全局语用内容表(含所有角色的需求 / 数据) |

| ② 语法结构表(表征) | 表征 "结构化规则"(how) | - 按 API 规范将语用需求转化为结构化 task(如{"task_id": "t001", "priority": "P2", "steps": ["拆块", "生成表"]})- 定义任务的时间规则(如超时 30 秒重试)- 输出:语法结构表(task 的结构化描述) |

- 按 SPI 规范将语用数据封装为标准化 package(Header+Body+Checksum)- 定义数据的传输规则(如校验码算法、超时重传)- 输出:语法结构表(package 的结构化格式) | - 定义全局调度规则(如优先级 P0>P1>P2、时间片分配)- 定义 boxing 与 package 的映射规则(如 "生成三表" 需调用 "文字站 package")- 输出:全局语法结构表(调度 + 映射规则) |

| ③ 语义特征表(适配) | 适配 "特征关联"(why) | - 关联 "语用需求" 与 "语法规则"(如 "上传的文字串" 需用 "正则拆块语法" 处理)- 提取局部特征(如拼块的 "长度 = 6 字符""层级 = 2")- 输出:局部语义特征表(仅对应当前任务的特征) | - 关联 "基础数据" 与 "跨站规则"(如 "测量结果 6.2" 需符合 "物理站动作阈值>5")- 提取普遍特征(如 "所有拼块测量误差均≤0.1""package 传输成功率 100%")- 输出:普遍语义特征表(跨环境的共性特征) | - 关联 "全局需求" 与 "全局实现"(如 "人的三表需求" 需 "文字站 + 测量站" 协同)- 提取全局特征(如 "三类角色任务成功率 98%""环境适配覆盖率 100%")- 输出:全局语义特征表(中立的全流程特征) |

2. 中立公共逻辑的核心体现(不偏不倚的关键)

- 流程中立:三者的 "提取→表征→适配" 步骤完全一致,既不因为 "使用者是'人'" 简化流程,也不因为 "基础实现是'机器'" 增加步骤;

- 规则中立:语法结构表的规则(如 boxing 的 task 格式、package 的封包规范)由框架统一定义,使用者和基础实现者均需遵守,无 "特殊角色特权";

- 特征中立:语义特征表仅记录 "事实特征"(如 "拼块长度 6 字符""package 传输耗时 0.5 秒"),不加入主观判断(如 "这个拼块是否重要""这个实现是否优秀"),仅做 "客观适配"。

三、关键结论:"拼块" 是贯穿三者的核心载体

您的设计本质是以 "拼块" 为最小单元,通过 "boxing(局部拼块)→P\I\N 结(拼块协同)→pin 节(拼块整合)" 的递进,实现 "语用 - 语法 - 语义" 的全流程中立分析:

- boxing 将 "使用者需求" 拆分为 "可执行的局部拼块"(如 "生成三表" 拆分为 "拆文字→建表→下载");

- package 将 "基础实现数据" 封装为 "可协同的 P\I\N 结"(如 "测量结果" 关联 "拼块 ID + 误差 + 合规性");

- 框架将 "局部拼块" 和 "P\I\N 结" 整合为 "全局 pin 节"(如 "三表生成" 需 "文字拼块 + 测量 P\I\N 结" 协同)。

这种设计既保留了 "拼语言" 的核心(拼块化),又通过中立公共逻辑解决了 "使用者与基础实现者的协同问题"------ 后续无论新增使用者(如 AI)还是基础实现(如量子测量站),只需按 "拼块→P\I\N 结→pin 节" 的逻辑接入,即可无缝融入框架,无需重构核心流程。

如果需要进一步定义 "P\I\N 结的具体字段"(如 P=Parameter 参数、I=Interface 接口、N=Network 网络),或细化 "pin 节的全局特征指标"(如任务响应时间、环境适配数),可以随时展开,让中立逻辑更具可操作性。

Q341

Q341、按照PIN语言要求,框架本身也需要一个名词词组---用 防腐层接口ANI- closure, 三种"包"分别 是 封闭的,开放的 和半开半合的, 总称就是 今天最前面 说的 形而上学的包袱(domain- baggage)

<<用户这次的需求很明确,需要基于之前的框架设计,补充三个关键内容:一是给框架本身定一个符合拼语言要求的名词词组 "防腐层接口 ANI-closure";二是明确三种 "包"(boxing、package、domain-baggage)的开放 / 封闭属性(封闭、半开半合、开放)(后记:错了!);三是将三者总称定为 "形而上学的包袱(domain-baggage)",同时要保持整体设计和之前的 "语用 - 语法 - 语义" 流程、中立逻辑一致。

首先,得先梳理清楚每个概念的定位:框架本身的 "防腐层接口 ANI-closure",核心是 "防腐"------ 也就是隔离外部环境变化对框架内核的影响,"ANI" 需要对应之前的三类角色(人、机器、机械),可能是 "Human-Machine-Mechanical Interface" 的缩写?不对,用户说 "ANI",得贴合 "防腐层" 的功能,可能是 "Anti-Corrosion Neutral Interface",这样既体现防腐,又突出中立,符合框架的中立逻辑。然后 "closure" 要呼应之前提到的 "凝聚式语言" 或 "闭合结构",确保术语连贯。

接下来是三种 "包" 的属性:用户明确 boxing 是封闭的,package 是半开半合的,domain-baggage 是开放的。需要解释清楚为什么每种包是这个属性:boxing 封闭是因为它是给特定使用者的交互单元,内部逻辑和接口固定,使用者不用管内部;package 半开半合是因为它的封包格式(Header+Body)固定(封闭),但内部基础实现可替换(开放),比如不同环境的测量算法;domain-baggage 开放是因为它是总称,包含所有 boxing 和 package,能容纳新增的包类型,符合 "形而上学的包袱" 的包容性。

然后,要把这些新术语融入之前的框架结构,确保不打破 "API-boxing→SPI-package→框架 ANI-closure→domain-baggage" 的层级。还要关联到之前的 "局部 - 普遍 - 全局" 特征、"语用 - 语法 - 语义" 流程,比如 ANI-closure 作为防腐层,要支撑三者的中立适配,domain-baggage 作为总称,要涵盖所有特征的整合。

还要注意用户强调的 "拼语言要求",术语要统一,比如 "防腐层接口 ANI-closure" 是名词词组,三种包的属性描述要简洁,总称 "domain-baggage" 要呼应之前提到的 "形而上学理论通常被包装在形而上学中",突出其 "承载所有拼语言相关要素" 的包袱属性。

最后,需要用表格清晰呈现三者的关系,包括名称、属性、功能、对应特征,再解释框架本身的 ANI-closure 的作用,最后总结整体逻辑,确保和之前的设计(CNN 框架、API/SPI、三层流程)无缝衔接,不出现矛盾。>>

一、框架核心名词词组定义(符合拼语言要求)

框架本身的专属名词词组:防腐层接口 ANI-closure

- ANI:全称 "Anti-Corrosion Neutral Interface"(防腐中立接口),核心作用是 "隔离外部环境变化对框架内核的侵蚀"(如不同基础实现的环境差异、使用者的需求变更),同时保持 "语用 - 语法 - 语义" 的中立适配逻辑,不偏向任何角色。

- closure:呼应此前 "凝聚式语言" 的设计,指框架内核的 "闭合式稳定结构"------ 内核的统一分析流程(提取→表征→适配)、规则(优先级调度、package 封包标准)固定不变,形成 "防腐屏障",外部变化仅通过接口接入,不影响内核。

二、三种 "包" 的属性与定位(封闭 / 半开半合 / 开放,总称 domain-baggage)

按 "拼语言" 的 "局部 - 普遍 - 全局" 层级,三种 "包" 分别对应 "封闭 - 半开半合 - 开放" 属性,总称 "形而上学的包袱(domain-baggage)",承载所有拼语言分析的要素与逻辑。

| 包类型 | 开放 / 封闭属性 | 核心定义(贴合 "形而上学的包袱") | 功能定位(对应框架层级) | 关键特征(与 ANI-closure 的关联) |

|---|---|---|---|---|

| 1. boxing(拼块包) | 封闭 | 局部性 "包袱单元":封装单个使用者的特定任务需求(如人 "生成三表"、机器 "测量精度"),内部逻辑(交互界面、task 规则)完全固定,使用者仅需 "按固定方式调用",无需了解内部结构。 | API 层(使用者交互) | - 依赖 ANI-closure 的 "防腐中立性":boxing 的封闭逻辑不被外部环境干扰(如不同设备的 UI 适配由 ANI-closure 处理);- 输出:局部语用内容表(提取),传递给 ANI-closure 做后续适配。 |

| 2. package(P\I\N 结包) | 半开半合 | 普遍性 "包袱组件":封装跨 work 空间站的协同数据(如测量站→物理站的 "拼块长度数据"),格式封闭(Header+Body+Checksum 固定),内容开放(基础实现的具体数据可灵活填充),既保证协同一致性,又适配不同环境的实现差异。 | SPI 层(基础实现连接) | - 依赖 ANI-closure 的 "接口适配性":package 的半开半合逻辑由 ANI-closure 协调(格式封闭由内核定,内容开放由基础实现填);- 输出:普遍语法结构表(表征),供 ANI-closure 做语义适配。 |

| 3. domain-baggage(形而上学包袱) | 开放 | 全局性 "包袱总称":整合所有 boxing(局部需求)、package(普遍协同)和 ANI-closure(框架内核)的要素,无固定边界,可容纳新增角色(如 AI 使用者)、新增环境(如量子测量站),承载拼语言分析的 "形而上学逻辑"(如中立适配、全局特征提取)。 | 框架全局(整合层) | - 以 ANI-closure 为 "核心骨架":ANI-closure 的防腐中立性确保 domain-baggage 的开放逻辑不混乱(新增要素仅需接入 ANI-closure,无需重构整体);- 输出:全局语义特征表(适配),是三种包的最终整合结果,体现拼语言分析的核心价值。 |

三、核心逻辑:ANI-closure 与三种 "包" 的协同(防腐 + 中立 + 整合)

防腐层接口 ANI-closure 是三种 "包" 的 "连接中枢",通过 "防腐隔离" 和 "中立适配",确保封闭的 boxing、半开半合的 package、开放的 domain-baggage 能协同工作,不出现逻辑冲突或环境适配问题。

协同流程(以 "人生成三表" 为例)

- 封闭 boxing 的调用 :人通过封闭的 "三表生成 boxing" 上传文字串→boxing 生成局部语用内容表(如

{"text": "共享((数据 用例)过滤)"})→ANI-closure 接收并隔离外部环境干扰(如文字编码适配),确保内容表格式统一。 - 半开半合 package 的协同:ANI-closure 解析内容表,判断需调用 "文字处理空间站" 的基础实现→生成半开半合的 package(格式固定:Header 指向文字站,Body 填充文字串数据)→SPI 层将 package 发送到文字站,文字站填充解析结果(如拼块拆分数据),返回新 package。

- 开放 domain-baggage 的整合 :ANI-closure 接收文字站的 package,生成普遍语法结构表(如

{"block_id": "b001", "content": "数据 用例", "level": 2})→进一步适配为全局语义特征表(如{"block_type": "嵌套拼块", "compatibility": "符合拆分规则"})→将特征表纳入 domain-baggage,同时通过 boxing 反馈给人(三表下载)。

四、术语一致性验证(贴合此前拼语言设计)

| 此前设计概念 | 本次新增术语对应关系 | 逻辑连贯性说明 |

|---|---|---|

| 框架内核(统一分析流程) | 防腐层接口 ANI-closure(内核 + 防腐中立接口) | ANI-closure 保留了内核的 "提取→表征→适配" 流程,新增 "防腐" 功能,解决外部环境干扰问题,逻辑更完整。 |

| 形而上学理论(文法独立) | domain-baggage(形而上学包袱) | domain-baggage 承载 "中立适配" 的形而上学逻辑,与 "文法独立于语义学" 的理论一致,不偏向语用或语法。 |

| P\I\N 结(普遍特征) | package(P\I\N 结包,半开半合) | 保留 "P\I\N 结" 的普遍协同特征,新增 "半开半合" 属性,明确其 "格式统一、内容灵活" 的设计,更易落地。 |

所有新增术语均未打破此前的拼语言逻辑,而是通过 "防腐层接口 ANI-closure" 和 "三种包的属性定义",让框架设计更具体、更符合 "人 - 机器 - 机械" 的协同需求,同时强化了 "形而上学的包袱" 作为全局载体的定位。

若需进一步细化 "ANI-closure 的防腐机制"(如具体如何隔离环境差异)或 "domain-baggage 的新增要素接入规则"(如新增 AI 使用者如何加入包袱),可随时展开,确保术语和功能一一对应。

如何进一步细化防腐层接口ANl-closure的功能?

能否用更生动的例子解释三种"包"的属性?

框架设计如何更好地体现中立逻辑?

Q342

Q342 、应该说,承载了分析框架的所有 要素、方法和流程(所以 说是 通用框架) 和框架自身(CNN)的公共逻辑- CNN三个层的。所以,整体就是一个改造的CNN

<<用户现在明确了框架的核心:承载所有要素、方法、流程的通用框架,且基于改造的 CNN,核心是 CNN 三层(全连接、池化、卷积)的公共逻辑。首先要紧扣 "改造的 CNN" 这一核心,把之前的框架组件(ANI-closure、三种包)和 CNN 三层对应,同时突出 "通用"------ 承载所有分析要素,且改造点要明确(不是原始 CNN,而是适配拼语言的三层逻辑)。

首先,得先定义 "改造的 CNN" 是什么,核心改造点在哪里,比如原始 CNN 是图像处理,这里改造成 "拼语言分析",三层对应表层、中间层、里层,且承载要素、方法、流程。然后,把框架的核心组件(ANI-closure、boxing、package、domain-baggage)对应到改造后 CNN 的各层,说明每层如何承载要素、方法、流程,以及公共逻辑的体现。

接下来,要分两大部分:一是改造的 CNN 核心定义与改造点,二是改造后 CNN 三层与框架组件的对应(承载要素、方法、流程),最后总结通用框架的体现。要注意用户提到的 "承载所有要素、方法、流程",所以每个部分都要覆盖这三点,还要联系之前的术语(ANI-closure、三种包、domain-baggage),保持一致性。

还要注意用户的拼语言习惯,术语要准确,比如 "防腐层接口 ANI-closure" 是框架内核,对应 CNN 的核心逻辑层;三种包对应不同层的承载单元。需要明确公共逻辑是 CNN 三层的 "分层处理、特征递进",改造后变成 "表层提取 - 中间层表征 - 里层适配",对应拼语言的分析流程。

另外,用户强调 "整体就是一个改造的 CNN",所以要突出改造后的 CNN 如何成为通用框架,比如三层结构固定(公共逻辑),但承载的要素(boxing、package)灵活(通用适配),ANI-closure 确保三层逻辑稳定,domain-baggage 整合全局,体现通用。>>

现在组织结构:先定义改造的 CNN,核心改造点;然后分三层对应框架组件,每层说明承载的要素、方法、流程;最后总结通用框架的体现,联系之前的术语,确保逻辑连贯,符合用户的拼语言要求。

一、核心定位:改造的 CNN------ 拼语言通用分析框架的底层骨架

这个框架本质是 **"为拼语言分析量身改造的 CNN"**:保留 CNN"全连接层→池化层→卷积层" 的三层公共逻辑(分层处理、特征递进),但彻底改造其 "应用场景"(从图像处理→拼语言分析)和 "承载内容"(从像素特征→拼语言的要素、方法、流程),最终成为能覆盖 "人 / 机器 / 机械" 三类角色的通用分析框架。

核心改造点(区别于原始 CNN):

- 输入改造:原始 CNN 输入 "像素矩阵",改造后输入 "拼语言原始数据"(人→文字串、机器→传感器值、机械→物理参数);

- 特征改造:原始 CNN 提取 "图像局部特征→全局特征",改造后提取 "拼块局部特征(boxing)→P\I\N 结普遍特征(package)→pin 节全局特征(ANI-closure)";

- 输出改造:原始 CNN 输出 "图像分类结果",改造后输出 "拼语言三表(内容表 / 结构表 / 特征表)",适配三类角色的分析需求;

- 内核改造:新增 "防腐层接口 ANI-closure",将 CNN 三层逻辑封装为 "稳定内核",承载所有分析要素、方法、流程,同时隔离外部环境干扰(如基础实现差异、使用者需求变更)。

二、改造的 CNN 三层结构:承载框架的所有要素、方法、流程

改造后的 CNN 三层,与框架的 "表层 - 中间层 - 里层" 完全对齐,每层都明确承载 "拼语言分析的要素、方法、流程",且以 "ANI-closure" 为内核骨架,确保三层逻辑连贯、公共逻辑统一。

| 改造的 CNN 层 | 对应框架层级 | 承载的核心要素 | 承载的分析方法 | 承载的分析流程 | 框架组件映射(实现载体) |

|---|---|---|---|---|---|

| 1. 改造的全连接层 | 表层(躺平) | 1. 原始数据要素:人→文字串、机器→传感器值、机械→物理参数2. 局部拼块要素:boxing(封闭包)中的单个拼块(block)、task 元数据(task_id、优先级)3. 语用内容要素:使用者的操作需求(如 "生成三表""测量长度") | 1. 无差别提取法:忠实记录原始数据,不筛选、不关联(如文字拆拼块、传感器值去噪)2. 局部特征标注法:为每个拼块标注基础属性(长度、层级、位置索引)3. 任务封装法:将需求打包为封闭 boxing,确保局部逻辑独立 | 输入原始数据 → 全连接式遍历(无遗漏) → 提取局部拼块 → 生成语用内容表 → 封装为 boxing | boxing(封闭包):承载表层所有要素、方法、流程的具体单元;ANI-closure(防腐接口):隔离外部环境,确保全连接层的 "无差别提取" 逻辑不被干扰 |

| 2. 改造的池化层 | 中间层(直行) | 1. 协同数据要素:跨 work 空间站的 P\I\N 结(juncture)、package(半开半合包)的标准化数据(Header+Body)2. 普遍特征要素:误差值、合规性标记、传输状态(成功 / 失败)3. 语法结构要素:调度规则(优先级、时间片)、封包标准 | 1. 冗余过滤法:剔除无效数据(如异常测量值、空包),保留核心协同数据2. 关联聚合法:建立 "boxing→package" 的映射(如 "三表需求"→"文字站 package")3. 标准化封装法:将协同数据打包为半开半合 package(格式固定、内容灵活) | 读取表层 boxing → 池化式筛选(去冗余) → 建立跨站关联 → 生成语法结构表 → 封装为 package | package(半开半合包):承载中间层所有要素、方法、流程的协同单元;ANI-closure(防腐接口):统一 package 格式,确保不同 work 空间站的 "语法结构" 一致 |

| 3. 改造的卷积层 | 里层(内卷) | 1. 全局整合要素:domain-baggage(开放包,形而上学包袱)、pin 节(全局特征)、ANI-closure 的防腐中立逻辑2. 抽象特征要素:全局成功率、环境适配覆盖率、物理约束合规率(能量守恒 / 杠杆平衡)3. 语义适配要素:语用需求与语法实现的适配结果(如 "三表需求是否满足") | 1. 本质提取法:穿透表层 / 中间层,提炼全局共性(如三类角色的任务成功率、package 传输效率)2. 中立适配法:不偏向语用 / 语法,仅客观匹配 "需求→实现"(如 "机械动作是否符合测量数据")3. 全局优化法:动态调整调度规则(如机械任务优先级临时提升) | 读取中间层 package → 卷积式抽象(局部→全局) → 适配语用 - 语法 → 生成语义特征表 → 整合为 domain-baggage | domain-baggage(开放包):承载里层所有要素、方法、流程的全局单元;ANI-closure(防腐接口):固化卷积层的 "中立适配" 逻辑,确保全局特征提取稳定 |

三、"通用框架" 的核心体现:改造的 CNN 承载 "全角色、全场景、全流程"

改造的 CNN 之所以是 "通用框架",关键在于其三层结构能无差别承载三类角色的分析需求、所有应用场景的基础实现、完整的拼语言分析流程,且通过 ANI-closure 确保 "公共逻辑统一,角色场景灵活"。

-

全角色覆盖:

- 人:通过表层 boxing 提交文字需求,里层 domain-baggage 获取三表结果;

- 机器:通过表层 boxing 上传传感器数据,中间层 package 获取精度报告;

- 机械:通过表层 boxing 提交动作参数,里层 domain-baggage 获取约束校验结果;三类角色共享改造 CNN 的三层逻辑,仅输入 / 输出的 "要素形式" 不同,框架无需为特定角色定制逻辑。

-

全场景适配:

- 实验室场景:中间层 package 调用 "常温精度算法",里层 domain-baggage 整合 "低负载物理约束";

- 工业场景:中间层 package 调用 "高温误差补偿算法",里层 domain-baggage 整合 "重载能量守恒校验";场景差异仅通过 "package 的内容填充" 和 "domain-baggage 的特征更新" 实现,改造 CNN 的三层结构(公共逻辑)完全不变。

-

全流程承载:从 "原始数据输入(表层)→协同数据处理(中间层)→全局特征输出(里层)",拼语言分析的 "提取→表征→适配" 全流程,均被改造 CNN 的三层逻辑覆盖,且所有要素(拼块、P\I\N 结、pin 节)、方法(无差别提取、冗余过滤、本质提取)都在框架内闭环,无需依赖外部工具。

四、总结:改造的 CNN = 拼语言通用框架的 "硬核骨架"

这个框架不是 "借用 CNN 概念",而是将 CNN 的三层公共逻辑改造成拼语言分析的 "硬核骨架":

- 骨架核心:ANI-closure(防腐层接口),对应改造 CNN 的内核,固定 "分层处理、特征递进" 的公共逻辑;

- 骨架血肉:boxing/package/domain-baggage(三种包),对应改造 CNN 三层的承载单元,填充拼语言的要素、方法、流程;

- 骨架功能:通用分析,通过改造 CNN 的三层适配,覆盖 "人 / 机器 / 机械" 全角色、全场景,成为拼语言分析的统一基础。

若需进一步细化 "改造 CNN 各层的算法实现"(如表层全连接层的拼块拆分算法、里层卷积层的全局特征提取算法),或明确 "ANI-closure 如何与 CNN 三层交互",可随时展开,让改造的 CNN 逻辑更贴近工程化落地。

Q343

Q343、"三种"包"分别 是 封闭的,开放的 和半开半合的, 总称就是 今天最前面 说的 形而上学的包袱(domain-baggage" 是指 : 封闭的API-Boxing,开放的SPI-Package(想想为什么是开发的?) 和半开半合的 ANI-Closure,您的回复 中有错位错配 和丢项 。另外 「P\I\N」结 我前面使用了 juncture 是笔误,应该是PIN junction(SPI-Package 中)。 而Juncture应该是 domain-baggage中的,是元级别的原语primitive。请重新理解一下

<<用户现在需要我重新调整之前关于三种 "包" 的定位,纠正错位和错配,同时修正术语使用错误。首先,用户明确指出:三种包分别是封闭的 API-Boxing、开放的 SPI-Package、半开半合的 ANI-Closure,总称 domain-baggage(形而上学的包袱)。另外,用户纠正了术语:"P\I\N" 结应是 PIN junction,属于 SPI-Package;而 Juncture 是 domain-baggage 中的元级别原语。

首先,我需要理清每个组件的属性:API-Boxing 是封闭的,SPI-Package 是开放的(需要解释为什么开放),ANI-Closure 是半开半合的。然后,明确 PIN junction 属于 SPI-Package,Juncture 作为元原语属于 domain-baggage。

接下来,要解释为什么 SPI-Package 是开放的:因为它需要适配不同基础实现者的各种环境(如不同传感器、算法、物理约束),必须开放接口让外部实现接入,同时保持核心格式统一。

然后,重新构建三者的关系,确保每个包的属性和包含的要素正确,没有错位。需要强调 domain-baggage 作为总称,包含这三种包,且其中的 Juncture 是元级别原语,统合三者的交互逻辑。

还要检查之前的回复,纠正之前的错位,比如之前可能将 ANI-Closure 归为全局特征,现在明确其半开半合的属性,作为连接 API 和 SPI 的中间层,既封闭内核逻辑又开放适配接口。

最后,确保术语一致,PIN junction 在 SPI-Package 中,Juncture 在 domain-baggage 中,作为元原语,统合整个框架的基础逻辑。>>

一、核心术语修正与定位校准(严格按您的定义)

1. 三种 "包" 的属性与归属(纠正错位错配)

| 包类型 | 开放 / 封闭属性 | 核心定义(含纠正后术语) | 为何是该属性(关键逻辑) | 包含的核心要素 |

|---|---|---|---|---|

| 1. API-Boxing | 封闭 | 使用者与框架交互的 "局部任务单元",封装单个角色的特定需求(如人 "生成三表"、机械 "获取动作指令"),接口、格式、流程完全固定,使用者只能按预设方式调用。 | 需确保使用者交互的稳定性:使用者(人 / 机器 / 机械)无需关心底层实现,封闭性可避免因外部变化导致交互逻辑混乱(如按钮位置、参数格式不变)。 | - 拼块(block):局部任务的最小单元(如单个文字片段、单次测量请求)- 交互界面组件:固定的按钮、表单、进度条- 任务元数据:task_id、优先级、时间规则 |

| 2. SPI-Package | 开放 | 框架与基础实现者连接的 "协同数据单元",封装跨环境的基础数据传输(如测量站→物理站的 "拼块长度数据"),核心格式(Header+Body)统一但允许外部实现灵活填充内容,支持无限扩展新环境 / 新实现。 | 需适配无限多样的基础实现:基础实现者提供的环境(常温 / 高温)、算法(误差计算 / 能量校验)、设备(传感器 / 电机)不可穷尽,开放性可让新实现通过标准化接口接入,无需修改框架内核。 | - PIN junction(PIN 结):P(Parameter 参数)、I(Interface 接口)、N(Network 网络)的协同节点,承载跨环境数据(如 "拼块 ID=P123,测量值 = 6.2(I 接口传输),网络状态 = N 正常")- 标准化封包:Header(源 / 目标 / 时间)+ Body(具体数据,可灵活扩展字段) |

| 3. ANI-Closure | 半开半合 | 框架内核的 "防腐中立接口",连接 API-Boxing 与 SPI-Package,既封闭自身的核心逻辑(CNN 三层分析流程、中立适配规则),又开放适配接口(允许 API/SPI 按规则接入)。 | 需平衡稳定性与适配性:内核逻辑(提取→表征→适配)必须封闭以保证分析一致性,同时需开放接口让封闭的 API 和开放的 SPI 能协同工作(如将 boxing 的任务需求转化为 package 的调用指令)。 | - 中立适配逻辑:语用需求(API)与语法实现(SPI)的匹配规则- 防腐隔离层:屏蔽 API/SPI 的环境差异(如文字编码、传感器协议)- 调度中枢:按优先级协调 boxing 任务与 package 传输 |

2. 总称与元原语定义(纠正术语使用)

- 总称:domain-baggage(形而上学的包袱):整合 API-Boxing(封闭)、SPI-Package(开放)、ANI-Closure(半开半合)的全局载体,承载框架所有要素(拼块、PIN junction、适配规则)、方法(提取 / 表征 / 适配)、流程(从需求到结果的全链路),无固定边界,可随角色 / 环境扩展。

- 元原语:Juncture(原级连接点):仅存在于 domain-baggage 中,是统合三种包的 "元级别逻辑节点",定义 "API-Boxing 如何通过 ANI-Closure 调用 SPI-Package" 的基础规则(如 "所有任务必须先经 ANI-Closure 校验才能生成 package"),是框架的 "形而上学基础"(不可再拆分的核心逻辑)。

二、三者协同关系(基于修正后定位)

以 "机械获取动作指令" 为例,完整协同链路如下,清晰体现 Juncture 的元原语作用:

-

封闭 API-Boxing 的任务提交 :机械通过封闭的 "动作指令 boxing" 上传物理参数(如 "当前力矩 = 3N,待拆分拼块 ID=b001")→ boxing 生成局部语用内容表(

{"task": "拆分动作", "param": {"torque": 3, "block_id": "b001"}})→ 按 Juncture 规则(元原语),boxing 只能通过 ANI-Closure 提交任务,不可直接调用 SPI-Package。 -

半开半合 ANI-Closure 的适配与调度 :ANI-Closure 接收 boxing 的任务→ 按封闭的内核逻辑(CNN 中间层池化)筛选有效参数(剔除异常力矩值)→ 按 Juncture 规则(元原语)判断需调用 "物理执行空间站" 的 SPI-Package→ 生成适配指令(

{"action": "split", "threshold": 5},即 "拆分阈值为 5N")。 -

开放 SPI-Package 的协同执行 :SPI-Package 接收 ANI-Closure 的指令→ 按开放特性,调用基础实现者提供的 "重载场景力矩校验算法"(新算法可随时接入)→ 生成 PIN junction 数据(

{"P": {"block_id": "b001", "required_torque": 5}, "I": "physical_interface_v2", "N": "success"})→ 结果通过 package 返回 ANI-Closure。 -

domain-baggage 的全局整合 :ANI-Closure 将 package 结果转化为全局语义特征表(

{"action_result": "可执行", "compatibility": "符合能量守恒"})→ 按 Juncture 规则(元原语),将结果封装回 API-Boxing→ 机械通过 boxing 获取动作指令({"command": "执行拆分", "safety_margin": 2N})→ 所有过程数据(boxing 任务、package 传输、适配结果)被 domain-baggage 整合,形成完整分析记录。

三、关键修正说明(回应您的指出)

-

属性错位修正:之前误将 SPI-Package 归为 "半开半合",实际应为 "开放"(因需无限适配基础实现);ANI-Closure 才是 "半开半合"(封闭内核 + 开放接口),已纠正。

-

术语使用修正:

- "PIN junction" 明确属于 SPI-Package,承载具体协同数据(P 参数 / I 接口 / N 网络);

- "Juncture" 提升为 domain-baggage 中的元原语,定义三种包的底层交互规则,不可再拆分。

-

丢项补充:新增 "Juncture 作为元原语" 的定位,明确其在 domain-baggage 中统合三种包的核心作用,填补此前缺失的 "元级别逻辑" 层。

总结:修正后框架的逻辑自洽性

三种包通过 "封闭 - 半开半合 - 开放" 的属性梯度,既保证使用者交互的稳定性(API-Boxing 封闭)、基础实现的扩展性(SPI-Package 开放),又通过 ANI-Closure 的半开半合特性实现两者的无缝衔接;而 domain-baggage 作为总称,以 Juncture 为元原语,将三者的协同逻辑固化为 "形而上学的包袱",既承载所有分析要素,又保持框架的通用性和可扩展性。

若需进一步细化 "Juncture 的具体元规则"(如 "API 任务必须包含 timestamp 字段""SPI-Package 的 Checksum 算法必须为 SHA-256")或 "PIN junction 的字段规范",可随时展开,确保术语与功能的一一对应。

本回答由AI生成,仅供参考,请仔细甄别,如有需求请咨询专业人士。

Q344

Q344、到这儿,这个通用框架基本上讨论完了,我们开始设计和实现它吧。请给出完整的设计(含文档/程序和库,并认真回顾所有相关讨论),如果有不太明确的,可以先讨论,也可以在程序中说明(或配文字 给出 不太确定的地方)

<<用户现在希望开始设计和实现之前讨论的通用框架,需要完整的设计,包括文档、程序和库,同时回顾所有相关讨论,对于不明确的地方可以在程序中说明或配文字说明。首先,我需要回顾之前的所有讨论,确保所有关键元素都被包含在内,比如三种包(API-Boxing、SPI-Package、ANI-Closure)、domain-baggage、Juncture 元原语,以及改造的 CNN 三层结构等。

首先,设计文档需要涵盖框架的整体架构、核心组件、术语定义、交互流程等。然后,程序实现需要模块化,按照之前讨论的文件结构,分为核心模块、API 层、SPI 层、工具函数等。同时,需要考虑如何体现封闭、开放和半开半合的属性,以及元原语 Juncture 的作用。

接下来,检查是否有不明确的地方,比如 Juncture 的具体元规则、PIN junction 的详细字段,这些可以在文档中说明或在代码中注释。另外,确保程序能够展示三种包的协同工作,以及 domain-baggage 的整合功能。

然后,编写代码时,需要使用面向对象的方式,将各个组件封装为类,比如 APIBoxing、SPIPackage、ANIClosure、DomainBaggage 等,每个类包含相应的属性和方法,体现其封闭、开放或半开半合的特性。同时,实现 CNN 三层结构的逻辑,即全连接层、池化层、卷积层对应的处理方法。

最后,生成文档,解释框架的设计思路、组件功能、使用方法以及待确定的部分,确保用户能够理解整个框架的实现,并为后续扩展提供基础。>>

拼语言通用分析框架(改造的 CNN)设计与实现方案

文档版本:v1.0

核心定位:基于改造的 CNN 架构,整合封闭 API-Boxing、开放 SPI-Package、半开半合 ANI-Closure,形成承载拼语言分析全要素的 domain-baggage 框架

一、框架设计文档

1. 核心术语与架构图

| 术语 / 组件 | 定义与核心功能 | 开放 / 封闭属性 | 对应改造的 CNN 层 |

|---|---|---|---|

| API-Boxing | 使用者交互单元,封装单个任务(如 "生成三表""获取动作指令"),含固定 UI 组件、任务元数据、局部拼块(block) | 封闭 | 全连接层(表层) |

| SPI-Package | 基础实现协同单元,封装跨环境数据传输,含 PIN junction(P 参数 / I 接口 / N 网络)和标准化封包格式 | 开放 | 池化层(中间层) |

| ANI-Closure | 框架内核接口,连接 API 与 SPI,含中立适配逻辑、防腐隔离层、任务调度中枢,封闭核心流程但开放接入接口 | 半开半合 | 卷积层(里层) |

| domain-baggage | 全局载体,整合上述三者,含 Juncture 元原语(定义底层交互规则),承载所有分析要素、方法、流程 | 全局开放 | 整体框架 |

2. 核心交互流程(以 "机械拆分拼块" 为例)

TypeScript

sequenceDiagram

participant 机械(使用者)

participant API-Boxing(封闭)

participant ANI-Closure(半开半合)

participant SPI-Package(开放)

participant 物理执行空间站(基础实现)

participant domain-baggage(全局)

机械(使用者)->>API-Boxing(封闭): 提交任务(上传力矩参数+拼块ID)

API-Boxing(封闭)->>ANI-Closure(半开半合): 发送局部语用内容表(含task元数据)

ANI-Closure(半开半合)->>ANI-Closure(半开半合): 按CNN卷积层逻辑校验(防腐+优先级调度)

ANI-Closure(半开半合)->>SPI-Package(开放): 生成PIN junction(P=拆分参数/I=物理接口/N=网络状态)

SPI-Package(开放)->>物理执行空间站(基础实现): 调用重载场景力矩算法(开放扩展)

物理执行空间站(基础实现)->>SPI-Package(开放): 返回执行结果(是否符合能量守恒)

SPI-Package(开放)->>ANI-Closure(半开半合): 封装结果为语法结构表

ANI-Closure(半开半合)->>API-Boxing(封闭): 生成语义特征表(动作指令)

API-Boxing(封闭)->>机械(使用者): 返回可执行指令

Note over 所有参与者: 全过程数据被domain-baggage整合(Juncture元原语确保逻辑一致)3. 待明确说明(设计中的不确定点)

- Juncture 元原语的具体规则:目前定义为 "所有任务必须经 ANI-Closure 转发""SPI-Package 必须包含 Checksum",但完整规则集需后续补充(如数据过期策略)。

- PIN junction 的字段扩展:当前包含 P/I/N 核心字段,具体业务字段(如机械的 "力矩单位")需使用者与基础实现者协商,框架仅保证格式兼容。

- CNN 三层算法细节:全连接层的拼块拆分算法、卷积层的全局特征权重计算,暂用基础逻辑实现,需根据实际场景优化。

二、程序实现(模块化代码)

1. 核心库代码(pin_framework/core.py)

拼语言通用框架核心库 V1 创建时间:10-14 15:56

pin_framework/core.py

python

import json

import time

from typing import List, Dict, Any, Callable

import hashlib

class APIBoxing:

"""封闭的API交互单元(对应改造CNN的全连接层)"""

def __init__(self, user_type: str, task_type: str):

self.user_type = user_type # 人/机器/机械

self.task_type = task_type # 生成三表/测量精度/动作指令

self.task_id = f"task_{int(time.time())}"

self.status = "pending" # pending/processing/completed/failed

self.params: Dict[str, Any] = {} # 局部拼块参数(封闭,字段固定)

self.result: Dict[str, Any] = {} # 任务结果

def set_params(self, **kwargs) -> None:

"""设置任务参数(封闭接口,仅允许预设字段)"""

allowed_fields = {

"人": ["text", "split_level"],

"机器": ["sensor_id", "measure_target"],

"机械": ["torque", "block_id"]

}

for k, v in kwargs.items():

if k in allowed_fields[self.user_type]:

self.params[k] = v

else:

raise ValueError(f"不支持的参数{k}({self.user_type}类型任务仅允许{allowed_fields[self.user_type]})")

def to_content_table(self) -> Dict:

"""生成语用内容表(提取环节)"""

return {

"task_id": self.task_id,

"user_type": self.user_type,

"task_type": self.task_type,

"params": self.params,

"status": self.status,

"timestamp": time.time()

}

class SPIPackage:

"""开放的SPI协同单元(对应改造CNN的池化层)"""

def __init__(self, source: str, target: str):

self.source = source # 源空间站(如"ws-measure-industrial")

self.target = target # 目标空间站

self.pin_junction: Dict[str, Any] = {"P": {}, "I": "", "N": ""} # PIN结

self.header = {"version": "1.0", "timestamp": time.time()}

self.checksum = "" # 校验码(确保传输完整性)

def set_pin_junction(self, params: Dict, interface: str, network_status: str) -> None:

"""设置PIN结(开放接口,允许任意参数扩展)"""

self.pin_junction["P"] = params # P:参数(可扩展)

self.pin_junction["I"] = interface # I:接口版本

self.pin_junction["N"] = network_status # N:网络状态

self._update_checksum()

def _update_checksum(self) -> None:

"""生成校验码(封闭逻辑,确保格式统一)"""

data_str = json.dumps({** self.header, **self.pin_junction}, sort_keys=True)

self.checksum = hashlib.sha256(data_str.encode()).hexdigest()

def to_structure_table(self) -> Dict:

"""生成语法结构表(表征环节)"""

return {

"header": self.header,

"pin_junction": self.pin_junction,

"checksum": self.checksum,

"source": self.source,

"target": self.target

}

class ANIClosure:

"""半开半合的内核接口(对应改造CNN的卷积层)"""

def __init__(self):

self.cnn_layers = {

"fc": self._fc_layer_process, # 全连接层处理(表层)

"pool": self._pool_layer_process, # 池化层处理(中间层)

"conv": self._conv_layer_process # 卷积层处理(里层)

}

self.防腐隔离规则 = {

"文字编码": "utf-8",

"传感器协议": "modbus",

"机械参数单位": "N/m"

}

def process_task(self, boxing: APIBoxing, spi_callback: Callable) -> Dict:

"""处理任务:串联CNN三层逻辑(封闭核心流程)"""

# 1. 全连接层:提取局部特征

fc_result = self.cnn_layers["fc"](boxing)

# 2. 池化层:生成SPI-Package(开放回调接口给基础实现)

package = self.cnn_layers["pool"](fc_result, boxing.user_type)

# 3. 调用基础实现(通过SPI回调,开放扩展)

spi_result = spi_callback(package)

# 4. 卷积层:生成全局特征

final_result = self.cnn_layers["conv"](spi_result, fc_result)

return final_result

def _fc_layer_process(self, boxing: APIBoxing) -> Dict:

"""全连接层:忠实提取局部特征(封闭逻辑)"""

return {

"local_features": {

"task_type": boxing.task_type,

"params": boxing.params,

"user_type": boxing.user_type

},

"validity": self._check_param_validity(boxing) # 基础校验

}

def _pool_layer_process(self, fc_result: Dict, user_type: str) -> SPIPackage:

"""池化层:生成标准化SPI-Package(半开放:格式固定,内容灵活)"""

target_map = {

"人": "ws-text-lab",

"机器": "ws-measure-industrial",

"机械": "ws-physical-heavy"

}

package = SPIPackage(source="ani-closure", target=target_map[user_type])

# 填充PIN结(P参数根据用户类型动态生成,体现半开放)

if user_type == "机械":

package.set_pin_junction(

params={"block_id": fc_result["local_features"]["params"]["block_id"],

"required_torque": 5}, # 预设拆分阈值(可扩展)

interface="physical_v2",

network_status="connected"

)

return package

def _conv_layer_process(self, spi_result: Dict, fc_result: Dict) -> Dict:

"""卷积层:生成全局语义特征(封闭逻辑)"""

return {

"global_features": {

"compatibility": spi_result.get("energy_conservation", True), # 物理约束适配

"action_result": "可执行" if spi_result.get("valid", True) else "不可执行",

"source_task": fc_result["local_features"]["task_type"]

},

"semantic_table": self._generate_semantic_table(spi_result, fc_result)

}

def _check_param_validity(self, boxing: APIBoxing) -> bool:

"""参数有效性校验(防腐隔离的一部分)"""

if boxing.user_type == "机械" and boxing.params.get("torque", 0) < 0:

return False

return True

def _generate_semantic_table(self, spi_result: Dict, fc_result: Dict) -> Dict:

"""生成语义特征表(适配环节)"""

return {

"task_id": fc_result["local_features"].get("task_id"),

"compatibility_check": spi_result.get("check_result", "pass"),

"suggestion": spi_result.get("suggestion", "无")

}

class DomainBaggage:

"""形而上学的包袱(全局载体)"""

def __init__(self):

self.juncture = { # 元原语Juncture(定义底层规则)

"rule1": "所有任务必须通过ANI-Closure转发,禁止API与SPI直接交互",

"rule2": "SPI-Package必须包含checksum,否则ANI-Closure拒绝处理",

"rule3": "domain-baggage记录所有交互数据,保存周期≥7天"

}

self.history: List[Dict] = [] # 全局历史记录

def record_interaction(self, boxing: APIBoxing, package: SPIPackage, result: Dict) -> None:

"""记录完整交互流程(全局整合)"""

self.history.append({

"timestamp": time.time(),

"boxing_content": boxing.to_content_table(),

"package_structure": package.to_structure_table(),

"final_result": result,

"juncture_verified": self._verify_juncture(boxing, package) # 验证元规则

})

def _verify_juncture(self, boxing: APIBoxing, package: SPIPackage) -> bool:

"""验证是否符合Juncture元规则(确保逻辑一致)"""

if not package.checksum: # 检查rule2

return False

return True2. 框架入口程序(pin_framework/main.py)

框架入口程序 V1 创建时间:10-14 15:56

pin_framework/main.py

python

from core import APIBoxing, ANIClosure, SPIPackage, DomainBaggage

def 物理执行空间站回调(package: SPIPackage) -> Dict:

"""模拟基础实现者提供的物理执行空间站(开放扩展)"""

# 1. 解析PIN结参数

block_id = package.pin_junction["P"]["block_id"]

required_torque = package.pin_junction["P"]["required_torque"]

# 2. 执行重载场景力矩校验(模拟基础实现逻辑)

check_result = "pass"

suggestion = ""

if required_torque > 10: # 假设重载场景最大允许10N

check_result = "fail"

suggestion = "力矩超过阈值,建议分两次拆分"

# 3. 返回校验结果(含能量守恒判断)

return {

"valid": check_result == "pass",

"energy_conservation": True, # 假设符合能量守恒

"check_result": check_result,

"suggestion": suggestion,

"block_id": block_id

}

def main():

# 1. 初始化框架组件

ani_closure = ANIClosure()

domain_baggage = DomainBaggage()

# 2. 机械使用者创建API-Boxing(封闭交互)

mechanical_boxing = APIBoxing(user_type="机械", task_type="动作指令")

mechanical_boxing.set_params(torque=3, block_id="b001") # 设置允许的参数

print(f"【API-Boxing】语用内容表:{mechanical_boxing.to_content_table()}")

# 3. ANI-Closure处理任务(半开半合:调用开放的SPI回调)

final_result = ani_closure.process_task(

boxing=mechanical_boxing,

spi_callback=物理执行空间站回调

)

print(f"【ANI-Closure】语义特征表:{final_result['semantic_table']}")

# 4. 生成SPI-Package(模拟中间过程,实际由ANI-Closure创建)

# (注:此处仅为演示,实际流程中package由ANI-Closure的pool层生成)

test_package = SPIPackage(source="ani-closure", target="ws-physical-heavy")

test_package.set_pin_junction(

params={"block_id": "b001", "required_torque": 5},

interface="physical_v2",

network_status="connected"

)

# 5. domain-baggage记录全局数据

domain_baggage.record_interaction(

boxing=mechanical_boxing,

package=test_package,

result=final_result

)

print(f"【domain-baggage】记录数:{len(domain_baggage.history)},元原语:{domain_baggage.juncture['rule2']}")

if __name__ == "__main__":

main()三、使用说明与扩展指南

1. 基础使用流程

- 创建 API-Boxing :根据使用者类型(人 / 机器 / 机械)初始化,调用

set_params设置任务参数(仅允许预设字段,体现封闭性)。 - 配置 ANI-Closure :通过

process_task方法提交任务,传入 SPI 回调函数(对接基础实现)。 - 实现 SPI 回调 :基础实现者编写回调函数,处理

SPIPackage中的 PIN 结数据,返回执行结果(体现开放性)。 - 全局记录 :通过

DomainBaggage记录完整交互,验证 Juncture 元规则。

2. 扩展建议(针对待明确点)

- Juncture 元规则扩展 :在

DomainBaggage.juncture中添加新规则(如 "每日凌晨 3 点执行数据归档"),并在_verify_juncture中实现校验逻辑。 - PIN junction 字段扩展 :在

SPIPackage.set_pin_junction的params中添加业务字段(如 "温度 = 25℃"),基础实现者需同步解析新增字段。 - CNN 算法优化 :重写

ANIClosure中的_fc_layer_process(如使用 NLP 工具拆分文字拼块)、_conv_layer_process(如添加机器学习模型计算全局特征权重)。

四、总结

本框架通过封闭的 API-Boxing、开放的 SPI-Package、半开半合的 ANI-Closure,实现了 "人 / 机器 / 机械" 三类角色的协同分析,完整承载了拼语言分析的要素、方法和流程。目前已实现核心逻辑,待明确点可通过扩展指南逐步完善,确保框架既稳定又灵活,符合 "改造的 CNN 通用分析框架" 定位。

如何在设计文档中清晰地展示框架的核心组件和交互流程?

如何确保程序能够高效地体现三种包的协同工作?

对于不明确的地方,怎样的代码注释方式更便于理解和维护?

Q345

Q345、这个程序 就应该是 整体设计 的Master程序设计了,您回想一下之前的讨论和程序(前面有一版master的程序),看看你现在给出的 对比那个版本 ,是不是应该 重新 合并一个新版本 --cnn 改造("包")+master("机") 的 整体设计

<<用户现在希望将之前讨论的改造后的 CNN 框架(包含 "包" 的设计)与之前的 Master 程序合并,形成一个新的整体设计。首先,我需要回顾之前的 Master 程序和现在的 CNN 框架设计,找出它们的核心组件和重叠部分,确保合并后的程序既保留原有功能,又整合新的框架元素。

首先,之前的 Master 程序可能包含三表生成、规则管理等核心功能,而新的 CNN 框架引入了 API-Boxing、SPI-Package、ANI-Closure 和 DomainBaggage 等组件。需要将这些组件有机结合,确保三表生成等功能融入 CNN 的三层结构中。

接下来,考虑整体架构的整合。Master 程序的三表生成(原始表、结构表、特征表)可以对应到 CNN 的全连接层、池化层和卷积层。同时,原有程序中的规则管理可以整合到 ANI-Closure 的中立适配逻辑中,确保转换规则符合全局特征。

然后,检查是否有重复或冲突的部分。例如,之前的程序可能有自己的数据处理逻辑,需要与新框架的 SPI-Package 的数据传输格式统一,确保兼容性。同时,UI 部分需要调整,以适应新的 API-Boxing 交互方式,保持用户体验的一致性。

还要注意用户提到的 "机" 的部分,可能指机器仪表和机械连杆的集成,需要在新程序中预留接口,通过 SPI-Package 与外部设备通信,确保框架的开放性和扩展性。

最后,确保合并后的程序文档清晰,说明各部分的整合点和扩展方式,指出可能需要进一步优化的地方,如 Juncture 元规则的完善和 CNN 算法的细化。>>

整合版:CNN 改造框架 + Master 程序核心的整体设计

版本:v2.0(融合 "包" 与 "机" 的全要素)

基于您的要求,将 "改造的 CNN 框架(包结构)" 与 "原 Master 程序(三表生成 + 机器 / 机械衔接)" 合并,形成既包含 "API-Boxing/SPI-Package/ANI-Closure" 包结构,又保留 "三表生成、机器仪表接口、机械连杆规则" 核心功能的整体 Master 程序。

一、整合架构设计(核心改进点)

| 模块 / 功能 | 原 Master 程序特征 | 改造 CNN 框架特征 | 整合后特征(取两者优势) |

|---|---|---|---|

| 核心定位 | 聚焦 "人用语言工具" 的三表生成与规则管理 | 聚焦 "三类角色协同" 的包结构与 CNN 三层逻辑 | 以 "人 - 机器 - 机械" 协同为目标,用 CNN 三层承载三表生成,用包结构衔接机器 / 机械接口 |

| 数据处理流程 | 文字串→拆块→三表(原始 / 结构 / 特征) | 输入→全连接层→池化层→卷积层→输出 | 文字串→API-Boxing(全连接层,生成原始表)→SPI-Package(池化层,生成结构表)→ANI-Closure(卷积层,生成特征表) |

| 机器 / 机械衔接 | 预留基础接口,未明确标准化 | 开放 SPI-Package,支持无限扩展基础实现 | 机器仪表通过 SPI-Package 接入(测量数据→结构表),机械连杆通过 SPI-Package 接收指令(特征表→动作) |

| 规则管理 | 转换规则(结构 / 拼块名称) | Juncture 元原语(底层交互规则) | 转换规则作为 ANI-Closure 的适配逻辑,Juncture 确保规则执行一致性 |

二、整合后程序实现(核心代码)

整合CNN框架与Master程序的整体设计 V1 创建时间:10-14 16:04

integrated_master.py

python

import re

import json

import time

import hashlib

from typing import List, Dict, Any, Callable

import tkinter as tk

from tkinter import ttk, scrolledtext, messagebox

# ------------------------------

# 1. 包结构核心组件(来自CNN改造框架)

# ------------------------------

class APIBoxing:

"""封闭的API交互单元(对应全连接层,生成原始表)"""

def __init__(self, user_type: str, task_type: str):

self.user_type = user_type # 人/机器/机械

self.task_type = task_type # 生成三表/测量/动作执行

self.task_id = f"task_{int(time.time())}"

self.status = "pending"

self.params: Dict[str, Any] = {} # 输入参数(如文字串、传感器值)

self.original_table: List[Dict] = [] # 原始表(新增:整合原Master功能)

def set_params(self, **kwargs) -> None:

"""设置参数(封闭接口,限制字段)"""

allowed = {

"人": ["text", "split_level"],

"机器": ["sensor_data", "measure_item"],

"机械": ["action_type", "target_block"]

}

for k, v in kwargs.items():

if k in allowed[self.user_type]:

self.params[k] = v

if self.user_type == "人" and k == "text":

self._generate_original_table(v) # 自动生成原始表

def _generate_original_table(self, text: str) -> None:

"""生成原始表(整合原Master的拆块逻辑)"""

# 按括号和空格拆块(忠实字面,对应原原始表)

blocks = re.findall(r'(\([^()]+\)|\S+)', text)

self.original_table = [

{"序号": i+1, "块内容": b, "层级": 1 if '(' in b else 0, "原文位置": text.index(b)}

for i, b in enumerate(blocks)

]

class SPIPackage:

"""开放的SPI协同单元(对应池化层,生成结构表)"""

def __init__(self, source: str, target: str):

self.source = source

self.target = target

self.pin_junction = {"P": {}, "I": "", "N": ""} # PIN结

self.structure_table: List[Dict] = [] # 结构表(新增:整合原Master功能)

self.checksum = ""

def set_pin_junction(self, params: Dict, interface: str, network_status: str) -> None:

self.pin_junction = {"P": params, "I": interface, "N": network_status}

self._update_checksum()

if "nested_blocks" in params:

self._generate_structure_table(params["nested_blocks"]) # 生成结构表

def _generate_structure_table(self, nested_blocks: List[Dict]) -> None:

"""生成结构表(整合原Master的嵌套路径逻辑)"""

self.structure_table = [

{"块ID": b["id"], "内容": b["content"], "父块ID": b["parent_id"],

"嵌套路径": f"{b['parent_id']}→{b['id']}" if b["parent_id"] != -1 else str(b["id"])}

for b in nested_blocks

]

def _update_checksum(self) -> None:

data_str = json.dumps(self.pin_junction, sort_keys=True)

self.checksum = hashlib.sha256(data_str.encode()).hexdigest()

class ANIClosure:

"""半开半合的内核(对应卷积层,生成特征表)"""

def __init__(self):

self.cnn_layers = {

"fc": self._fc_process, # 处理API-Boxing,关联原始表

"pool": self._pool_process, # 处理SPI-Package,关联结构表

"conv": self._conv_process # 生成特征表,关联转换规则

}

self.transform_rules = [ # 原Master的转换规则

{"from": "数据", "to": "知识", "scene": "共享→表征"},

{"from": "知识", "to": "信息", "scene": "表征→提取"}

]

self.feature_table: List[Dict] = [] # 特征表

def process(self, boxing: APIBoxing, spi_callback: Callable) -> Dict:

"""全流程处理:从原始表→结构表→特征表"""

fc_result = self.cnn_layers["fc"](boxing)

package = self.cnn_layers["pool"](fc_result)

spi_result = spi_callback(package)

final_result = self.cnn_layers["conv"](spi_result, boxing)

return final_result

def _fc_process(self, boxing: APIBoxing) -> Dict:

"""全连接层:处理原始表,提取局部特征"""

return {

"user_type": boxing.user_type,

"original_table": boxing.original_table,

"valid_blocks": [b for b in boxing.original_table if b["块内容"].strip()]

}

def _pool_process(self, fc_result: Dict) -> SPIPackage:

"""池化层:生成结构表,建立嵌套关联"""

target = "machine_instrument" if fc_result["user_type"] == "机器" else "mechanical_link"

package = SPIPackage(source="ani-closure", target=target)

# 提取嵌套块(生成结构表所需数据)

nested_blocks = [

{"id": i, "content": b["块内容"], "parent_id": -1 if b["层级"] == 0 else 0}

for i, b in enumerate(fc_result["valid_blocks"])

]

package.set_pin_junction(

params={"nested_blocks": nested_blocks, "source_table": "original"},

interface="v1.0",

network_status="active"

)

return package

def _conv_process(self, spi_result: Dict, boxing: APIBoxing) -> Dict:

"""卷积层:生成特征表,应用转换规则"""

self.feature_table = [

{"块内容": b["内容"], "结构类型": "嵌套" if "(" in b["内容"] else "平铺",

"可转换为": self._get_transformable(b["内容"]), "来源": "结构表"}

for b in spi_result["structure_table"]

]

return {

"feature_table": self.feature_table,

"action_suggestion": spi_result.get("action_suggestion", "无")

}

def _get_transformable(self, content: str) -> str:

"""应用原Master的转换规则"""

transformable = []

for rule in self.transform_rules:

if rule["from"] in content:

transformable.append(f"{rule['from']}→{rule['to']}")

return "; ".join(transformable) if transformable else "无"

class DomainBaggage:

"""全局载体(整合所有表和交互记录)"""

def __init__(self):

self.juncture = { # 元原语规则

"rule1": "三表生成必须按原始→结构→特征的顺序",

"rule2": "机器/机械数据必须通过SPI-Package传输"

}

self.history = [] # 记录所有任务的三表和交互数据

def record(self, boxing: APIBoxing, package: SPIPackage, closure_result: Dict) -> None:

self.history.append({

"task_id": boxing.task_id,

"三表数据": {

"原始表": boxing.original_table,

"结构表": package.structure_table,

"特征表": closure_result["feature_table"]

},

"交互记录": {

"API-Boxing": boxing.params,

"SPI-Package": package.pin_junction,

"验证结果": self._verify_juncture(boxing, package)

}

})

def _verify_juncture(self, boxing: APIBoxing, package: SPIPackage) -> bool:

"""验证是否符合元规则"""

if not boxing.original_table and package.structure_table:

return False # 违反rule1:无原始表却有结构表

return True

# ------------------------------

# 2. 机器/机械接口(原Master衔接部分)

# ------------------------------

class MachineInstrument:

"""机器仪表接口(通过SPI-Package接收结构表,返回测量数据)"""

def process_package(self, package: SPIPackage) -> Dict:

# 模拟测量结构表中的块(如长度、误差)

measured_data = [

{"块ID": b["块ID"], "测量值": len(b["内容"]), "误差": 0.1}

for b in package.structure_table

]

return {

"structure_table": package.structure_table,

"measured_data": measured_data,

"action_suggestion": "测量完成,可执行拆分"

}

class MechanicalLink:

"""机械连杆接口(通过SPI-Package接收特征表,返回动作结果)"""

def process_package(self, package: SPIPackage) -> Dict:

# 模拟根据特征表执行动作(如拆分、转换)

action_result = [

{"块内容": b["内容"], "动作": "拆分", "状态": "成功"}

for b in package.structure_table if "(" in b["内容"] # 仅拆分嵌套块

]

return {

"structure_table": package.structure_table,

"action_result": action_result,

"action_suggestion": "动作完成,符合能量守恒"

}

# ------------------------------

# 3. UI界面(整合原Master的交互逻辑)

# ------------------------------

class MasterGUI:

def __init__(self, root):

self.root = root

self.root.title("整合版:CNN框架 + Master程序")

self.root.geometry("1200x800")

self.ani_closure = ANIClosure()

self.domain_baggage = DomainBaggage()

self.machine = MachineInstrument()

self.mechanical = MechanicalLink()

self._init_ui()

def _init_ui(self):

# 输入区

input_frame = ttk.LabelFrame(self.root, text="输入(人/机器/机械)")

input_frame.pack(fill=tk.BOTH, expand=True, padx=5, pady=5)

ttk.Label(input_frame, text="使用者类型:").grid(row=0, column=0, padx=5, pady=5)

self.user_type = tk.StringVar(value="人")

ttk.Combobox(input_frame, textvariable=self.user_type,

values=["人", "机器", "机械"], state="readonly").grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5)

ttk.Label(input_frame, text="输入内容:").grid(row=1, column=0, padx=5, pady=5, sticky=tk.NW)

self.input_text = scrolledtext.ScrolledText(input_frame, height=5, width=60)

self.input_text.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=5)

ttk.Button(input_frame, text="提交任务", command=self._submit_task).grid(row=1, column=2, padx=5, pady=5)

# 三表展示区(标签页)

self.notebook = ttk.Notebook(self.root)

self.notebook.pack(fill=tk.BOTH, expand=True, padx=5, pady=5)

self.original_tab = ttk.Frame(self.notebook)

self.structure_tab = ttk.Frame(self.notebook)

self.feature_tab = ttk.Frame(self.notebook)