加强可再生能源转型中城市能源系统的韧性:基于双机器学习的新方法

中国向可再生能源转型如何让城市能源系统不仅更清洁,还更具韧性吗?这项研究运用前沿的双重机器学习技术,揭示了绿色转型如何提升城市能源韧性,为何部分城市(发达城市、北方城市、高排放城市)受益更显著,以及该转型如何缩小区域差距。这是否能成为平衡绿色目标与能源安全的蓝图呢?

一、为什么要研究"能源系统韧性"与"可再生能源转型"?

开篇我们先想一个根本问题:能源对城市有多重要?论文一上来就点明,能源是经济增长、社会稳定甚至国家安全的基石。无论是工厂生产、家庭用电,还是交通运行,都依赖一套稳定的能源系统。但这套系统从来不是"铜墙铁壁"------供应链中断、能源价格波动、 cyber攻击、极端天气导致的设备故障,甚至劳动力纠纷,都可能让它"失灵"。而一旦能源系统出问题,整个城市的运转都会受影响。

这就引出了一个关键概念:能源系统韧性。简单说,"韧性"就是系统遇到冲击后,能快速恢复正常运转的能力。这个概念最早来自物理学,后来被用到生物学、生态学,直到近几年,随着能源安全和气候变化问题越来越突出,学者们才开始把它用到能源领域。论文里提到,能源系统韧性不仅和能源结构(比如是不是依赖单一能源)、技术设施(比如电网是否智能)有关,还和政策机制(比如应急响应能力)、甚至公众意识(比如大家对节能的接受度)息息相关。

那"可再生能源转型"又怎么和"韧性"联系起来?这些年全球都在推风电、光伏等清洁能源,目的不只是减碳,还想摆脱对化石燃料的依赖。但论文指出了一个研究缺口:过去的研究多关注可再生能源如何优化能源结构、减少碳排放,却很少有人系统分析它对"能源系统韧性"的影响------比如,多装光伏会不会让城市在极端天气下更不容易断电?转型过程中会不会反而带来新的不稳定?

正是为了填补这个缺口,这篇论文选择了中国作为研究场景:一方面,中国是全球可再生能源发展最快的国家,2018年还出台了《清洁能源消纳行动计划》,为研究提供了天然的"政策实验";另一方面,中国266个地级市的经济水平、地理条件、碳排放差异极大,能很好地观察"转型效果的差异性"。所以,论文的核心目标很明确:用2014-2021年的数据,搞清楚可再生能源转型到底能不能提升城市能源系统韧性,通过什么机制提升,以及在不同城市里效果有什么不一样。

二、政策背景与研究假设:我们基于什么前提做研究?

在进入实证分析前,论文先铺垫了两个关键基础:政策背景和研究假设------这就像盖房子前要先画好图纸,明确"我们基于什么现实"和"我们猜想会发生什么"。

1. 政策背景:为什么选《清洁能源消纳行动计划》作为研究切入点?

全球都在推清洁能源,但中国的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020)》有特殊意义。在此之前,中国的风电、光伏发展很快,但遇到了一个大问题:"弃风弃光"------很多清洁能源发出来了,却因为电网接不上、调峰能力不足而浪费掉。这个计划的核心就是解决"消纳"问题:比如建跨区域输电网络、搞电力现货市场、布局储能设施,本质上是从"重生产"转向"重系统协调"。

论文为什么要选这个政策?因为它相当于一个"准自然实验":政策实施后,试点城市的可再生能源利用效率显著提升,我们就能通过对比"试点城市"和"非试点城市"、"政策前"和"政策后"的差异,来判断转型对韧性的影响。这比单纯观察"某个城市装了多少光伏"更科学,能排除其他因素的干扰。

2. 研究假设:我们猜想可再生能源转型会如何影响韧性?

论文提出了5个核心假设,其实可以分成两类:直接影响 和间接机制。

首先是直接影响(假设1):可再生能源转型能增强城市能源系统韧性。理由很直接:传统能源系统依赖煤炭、石油等单一来源,一旦供应链出问题(比如国际油价暴涨、运输中断),整个系统就容易瘫痪;而风电、光伏分布广、来源多样,还能就近发电(比如屋顶光伏),相当于给能源系统"多了几条腿走路",抗风险能力自然更强。当然,论文也提到,可再生能源的"间歇性"(比如晚上没太阳、无风天不发电)是个问题,但随着储能技术和智能电网的发展,这个问题正在被解决。

然后是四个间接机制------也就是说,转型不是"直接"提升韧性,而是通过中间路径实现的:

- 机制1(假设2):转型会推广"低碳理念"。当清洁能源越来越普及,政府、企业和公众会更关注节能、环保,比如企业会优化生产流程减少能耗,公众会选择绿色出行,这些行为最终会让能源系统更"轻量"、更高效,韧性自然提升。

- 机制2(假设3):转型能减少"气候风险"。传统能源燃烧产生的碳排放是气候变化的主要原因,而极端天气(比如暴雨、高温)会破坏电网、煤矿等设施;可再生能源几乎不排放温室气体,能减缓气候变化,同时分布式能源(比如社区光伏)在极端天气下不容易被"一锅端",能快速恢复供电。

- 机制3(假设4):转型能提升"能源效率"。清洁能源的转换效率更高(比如光伏直接发电,减少了传统火电的损耗),还会带动储能、智能电网等新技术,这些技术能减少能源浪费,让系统在"用更少能源"的同时保持稳定,本质上也是提升韧性。

- 机制4(假设5):转型能提高"市场化程度"。传统能源市场多是垄断的(比如某地区只有一家火电企业),效率低、反应慢;而可再生能源发展需要更多企业参与(比如民营光伏企业),还会催生碳交易、绿电市场等新机制,市场竞争会让资源配置更高效,系统应对风险的灵活性也会更强。

三、研究设计:我们用什么方法验证假设?

这部分不用纠结复杂的公式,核心是理解"为什么选这种方法"和"关键变量怎么测"。

1. 核心方法:双机器学习模型

论文没有用传统的计量模型,而是选了"双机器学习模型"。理由很实际:城市数据的维度太多了(比如经济水平、人口、基础设施、政策等),传统模型容易"遗漏变量"或"模型设定错误"(比如假设变量之间是线性关系,但实际可能是非线性的)。而机器学习能处理高维度数据,还能自动捕捉变量之间的复杂关系,让结果更可靠。简单说,这个模型的作用就是:在控制了城市的各种差异(比如北京和保定的经济水平不同、气候不同)后,精准识别"可再生能源转型"对"韧性"的真实影响。

2. 关键变量:我们怎么衡量"韧性"和"转型"?

-

因变量(被解释变量):城市能源系统韧性。论文用了"压力-状态-响应"模型来构建指标,这个模型很直观:

- "压力":城市对能源系统的需求负担,比如工业占比高不高(工业耗能多)、人均汽车保有量(交通耗能);

- "状态":能源系统当前的运行情况,比如单位GDP能耗(效率)、夜间灯光强度(能源供应是否稳定);

- "响应":城市应对能源问题的能力,比如电力行业就业人数(专业人才)、人均燃气管网长度(基础设施)。

通过这三个维度,就能全面衡量一个城市的能源系统韧性到底强不强。

-

自变量(核心解释变量):可再生能源转型。论文用《清洁能源消纳行动计划》的"试点城市"作为代理变量:如果一个城市是试点,且在2018年后实施了计划,就赋值为1;否则为0。这样就能精准捕捉"政策推动的转型"对韧性的影响。

-

控制变量与机制变量:控制变量包括经济水平(人均GDP)、城市化率、基础设施(道路长度)等,目的是排除这些因素对韧性的干扰;机制变量就是前面提到的四个中间路径:低碳理念(用百度搜索"低碳生活"等关键词的频率衡量)、气候风险(用温度异常和极端降水天数衡量)、能源效率(单位GDP碳排放)、市场化程度(用市场化指数衡量)。

3. 数据来源

论文用了2014-2021年中国266个地级市的数据,来源很权威:比如《中国城市统计年鉴》、国家气象数据中心、CEIC数据库等,还处理了缺失值(比如用插值法补全),保证数据的可靠性。

四、实证结果:我们的假设被验证了吗?

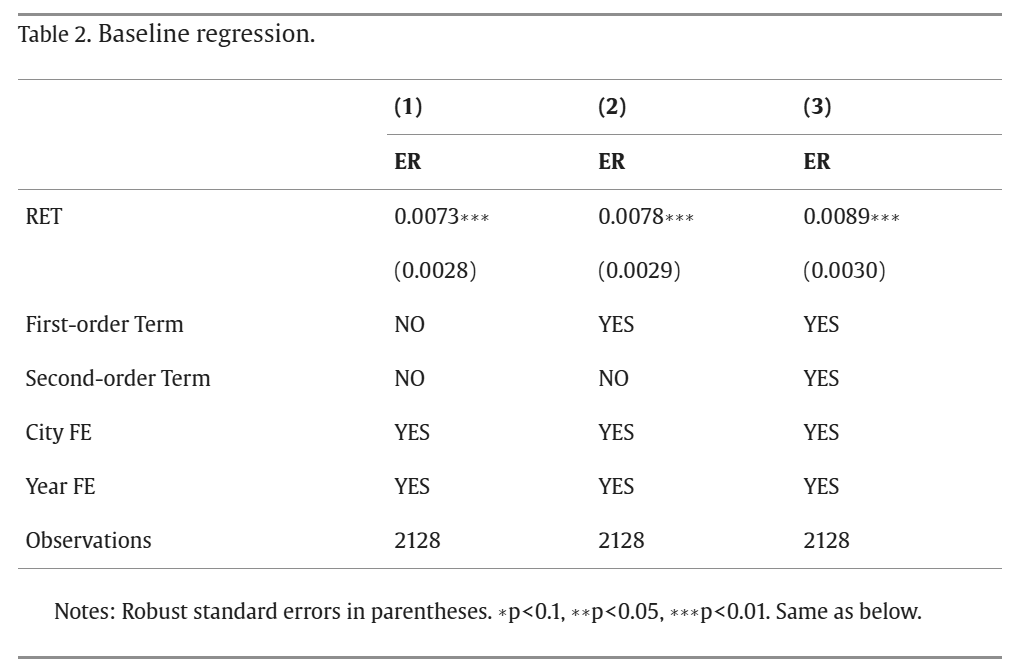

1. 基准回归:转型确实能提升韧性

基准回归的结果很明确:无论是否控制其他变量(比如经济水平、城市化率),可再生能源转型对城市能源系统韧性的影响都是"正的"且"统计显著"(简单说就是"这个影响不是偶然的")。这说明假设1被验证了------可再生能源转型确实能增强城市能源系统韧性。

2. 稳健性检验:结论靠谱吗?

为了证明结果不是"偶然",论文做了四种检验:

- 排除异常值:把数据中极端值(比如韧性特别高或特别低的城市)去掉,结果还是显著;

- 控制其他政策:比如同时期的"低碳城市试点""清洁空气政策",排除这些政策的干扰后,转型的影响依然显著;

- 调整模型设定:比如改变样本分割比例、用不同的机器学习算法,结果还是一样;

- 控制区域趋势:比如同一省份不同城市的发展趋势可能相似,加入"省份-年份"固定效应后,结论依然成立。

这些检验说明:可再生能源转型提升韧性的结论是"稳健的",不是因为数据或模型设定的问题。

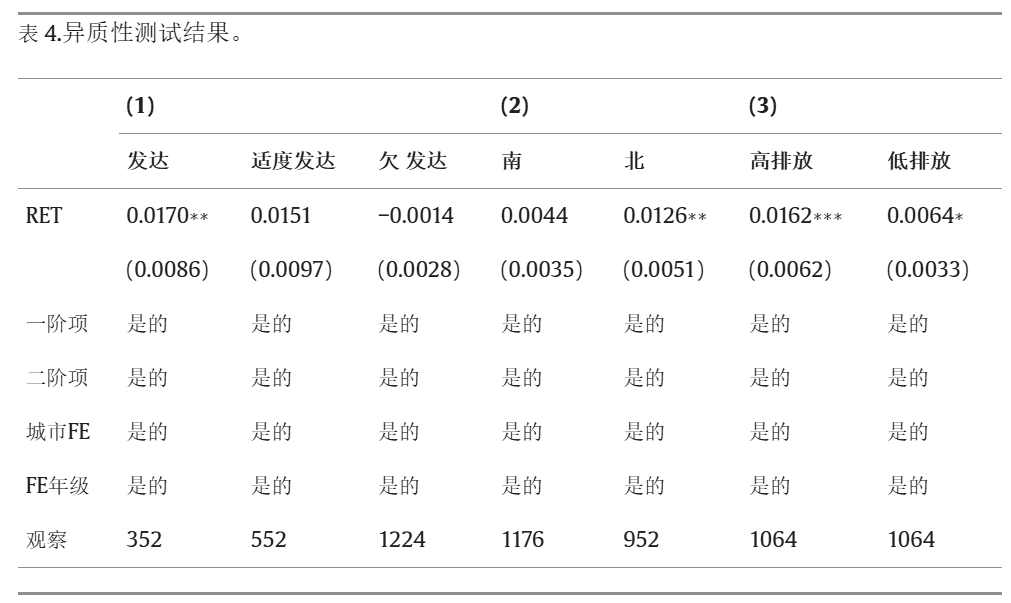

3. 异质性分析:在哪些城市效果更明显?

这部分最有现实意义------转型不是"一刀切",在不同城市效果差异很大:

- 按经济水平分:经济发达城市(一线、二线)效果显著,欠发达城市(四线、五线)效果不明显,甚至为负。原因很简单:发达城市有资金、技术和基础设施(比如智能电网、储能),能更好地解决可再生能源的"间歇性"问题;而欠发达城市可能因为资金不足,盲目上光伏项目,反而导致资源浪费,甚至影响传统能源供应的稳定性。

- 按地理位置分:北方城市效果显著,南方城市效果不明显。为什么?北方城市传统上依赖煤炭(比如供暖、火电),能源结构单一,韧性本就低;转型后加入风电、光伏,能源来源多样化,韧性提升自然明显。而南方城市能源结构本就更灵活(比如水电多),气候也温和,极端天气少,所以转型的"边际效益"(额外提升的韧性)就小。

- 按碳排放水平分:高碳排放城市效果显著,低碳排放城市效果较弱。高碳城市依赖化石燃料,能源系统"脆弱性"高,转型后能快速减少对化石燃料的依赖,韧性提升明显;而低碳城市已经有较好的能源结构,转型带来的提升空间就小。

4. 机制检验:转型通过什么路径提升韧性?

四个中间机制都被验证了:

- 低碳理念:转型让公众更关注低碳,搜索"低碳生活""新能源汽车"的频率更高,进而提升韧性;

- 气候风险:转型减少了温度异常和极端降水天数,缓解了气候变化对能源设施的破坏;

- 能源效率:转型降低了单位GDP碳排放,减少了能源浪费,让系统更高效稳定;

- 市场化程度:转型打破了传统能源的垄断,吸引更多企业参与,市场机制更灵活,系统应对风险的能力更强。

这说明:可再生能源转型提升韧性,不是"单点发力",而是通过"理念-环境-效率-市场"多路径共同作用的结果。

五、进一步讨论:转型还能缩小区域差距?

论文没有停留在"提升韧性",还进一步探讨了一个更宏观的问题:转型能不能缩小不同区域的能源系统韧性差距?

结果很惊喜:是的。无论是全国层面,还是南北之间、沿海与内陆之间、省份内核心城市与外围城市之间,可再生能源转型都显著缩小了韧性差距。原因很关键:传统能源发展依赖"资源禀赋"(比如有煤矿的城市韧性高),而可再生能源发展依赖技术和政策,比如内陆城市可以发展风电,外围城市可以建分布式光伏,不用再受"有没有煤矿"的限制。同时,跨区域输电网络(比如"西电东送"中的清洁能源通道)让能源能在区域间流动,打破了地理限制,最终实现"区域协调发展"。

六、结论与政策建议:研究能指导实践吗?

最后,论文总结了核心结论,并给出了三条切实可行的政策建议,这些建议对政府、企业和公众都有参考意义:

1. 推进转型要"系统思维",不能只看"装机量"

政府要引导地方制定"因地制宜"的计划,比如北方城市可以重点发展风电,南方城市可以发展光伏+储能;企业要以市场需求为导向,不要盲目上项目;还要加快关键技术(比如储能、智能电网)的国产化,减少供应链风险(比如依赖进口设备)。同时,高耗能行业(比如钢铁、化工)要逐步用清洁能源替代化石燃料,实现"产业-能源"协同转型。

2. 政策要"分类施策",避免"一刀切"

对经济发达城市,要重点支持技术创新(比如氢能、先进储能),打造"韧性标杆";对欠发达城市,要先完善基础设施(比如电网改造),再逐步推进转型,避免资源浪费;对北方高碳城市,要加大可再生能源替代力度,同时保障供暖季的能源稳定;区域之间要加强合作,比如沿海城市可以帮助内陆城市建设输电网络,实现能源共享。

3. 要激活"中间机制",让转型"事半功倍"

比如,通过宣传提升公众的低碳意识(比如推广绿色出行、节能家电);建立气候风险评估体系,让可再生能源项目更能抵御极端天气;加大对储能、智能电网的研发投入,提升能源效率;完善市场机制(比如扩大碳交易市场、推出绿电溢价),吸引更多社会资本进入可再生能源领域。

总结:这篇论文的价值在哪里?

这篇论文的最大价值,在于它用严谨的实证研究,回答了一个兼具理论和现实意义的问题:可再生能源转型不仅能减碳,还能提升城市能源系统的抗风险能力,甚至能缩小区域差距。对中国而言,这为"双碳"目标和"能源安全"的协同推进提供了证据;对全球而言,也为发展中国家如何通过可再生能源转型实现"绿色-韧性-协调"发展提供了参考。

参考文献:Mo S, Liu X. Strengthening the resilience of urban energy systems amid renewable energy transition: A new method based on double machine learning[J]. Energy Policy, 2025, 206: 114776.