一、滤波:让画面安静下来

编辑

编辑

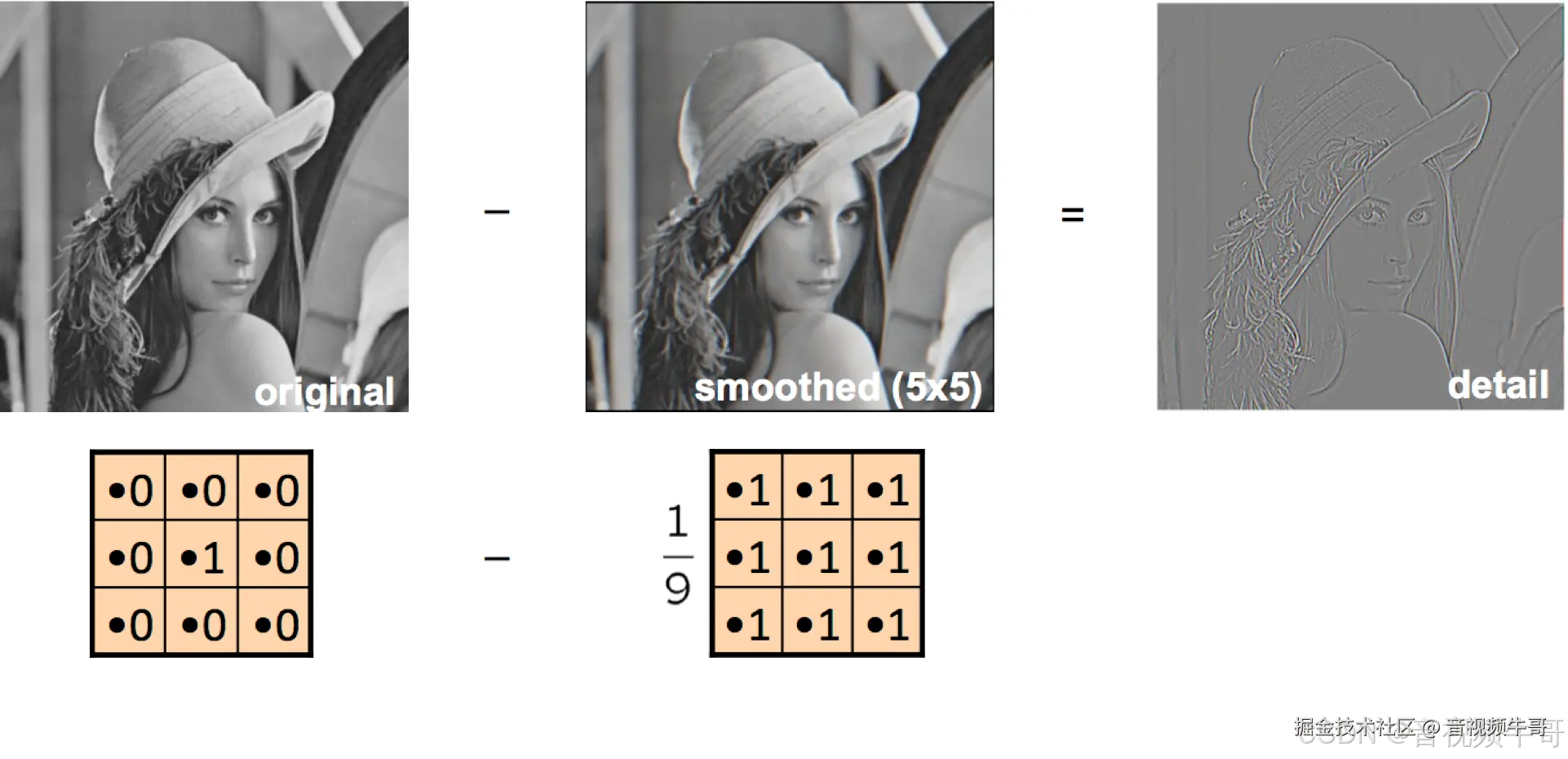

滤波,是计算机视觉中最早建立秩序的环节。它回答了一个根本问题:什么是信号,什么是噪声。

从均值、高斯,到中值、双边,再到自适应滤波,这些方法的目标始终一致------在不损伤关键信息的前提下,让输入变得平滑、稳定、可解释。

滤波的真正作用,并不是"去除噪声",而是重新分配注意力。它让系统在复杂的感知链路中懂得取舍:哪些信息该被保留,哪些干扰应被屏蔽。

在实时视频系统中,例如安防、无人机、工业检测等场景,滤波往往不是一个独立模块,而是嵌入采集、压缩、编码等多个阶段。它是系统流中的"第一道整理",为后续的编码和分析建立干净的时间基线。

一个好的系统并不追求最干净的图像,而追求最稳定的信号流。

滤波的意义,不是让画面更漂亮,而是让系统更可控。

二、频率的语言:从像素到结构

编辑

编辑

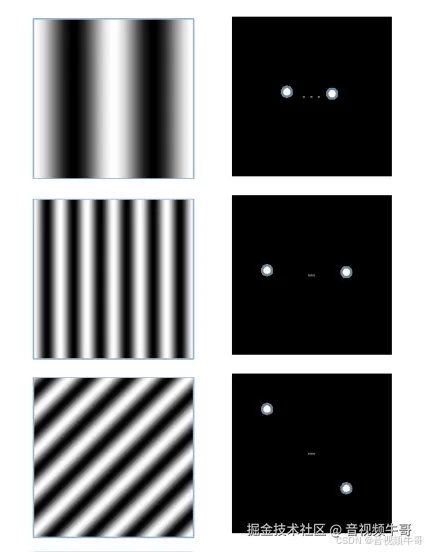

任何一幅图像,本质上都是频率的叠加。低频承载光影与层次,高频携带细节与边缘。

我们常说的"画质优化",其实就是在重新分配这些频率分量:去掉高频,画面变柔;强化高频,细节更锐。但这并非简单的"更清晰",而是信息能量在频域上的再组织。

优秀的视频系统不会盲目追求高频细节,而是根据场景和带宽自适应地分配频率权重。在复杂网络或移动端环境下,它会主动降低瞬时高频需求,以换取整体画面的稳定与连贯。这就是为什么在弱网下,画面略有模糊却仍显"清晰"------因为系统优先保证了秩序,而非像素。

在这个意义上,滤波早已超越单一算子,它是一种系统策略:在空间、时间与带宽之间,维持流的平衡。

三、边缘检测:让系统"看见形状"

编辑

编辑

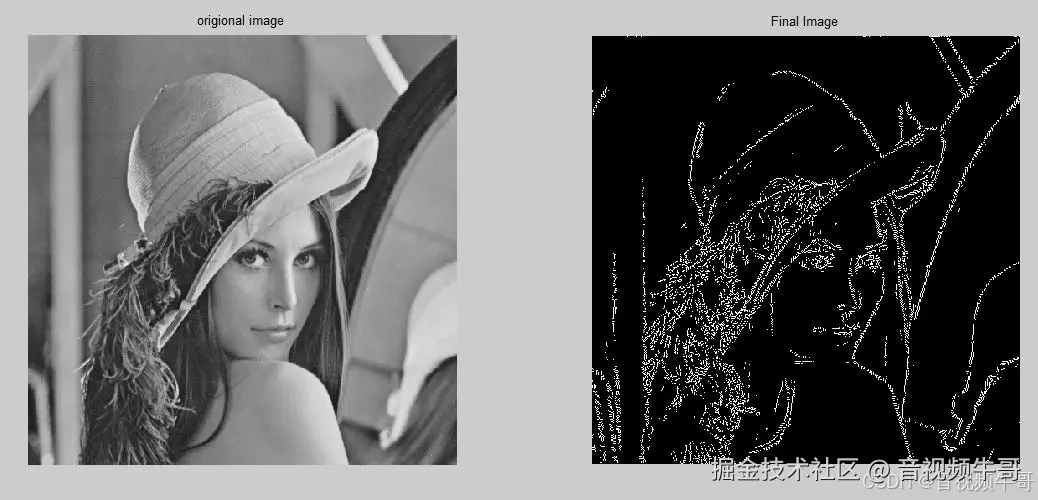

边缘,是结构的语言。它让系统知道,世界的"分界"在哪里。

从 Sobel、Prewitt 到 Canny,算法不断演进,但核心思想从未改变------检测变化,而非数值本身。

边缘不是像素的亮度,而是亮度的变化率,是图像的"突变点"。

Canny 算法的四个步骤------降噪、梯度、抑制、阈值------几乎构成了现代卷积神经网络的雏形:

卷积提取特征,非线性压制噪声,局部连接实现空间约束,阈值决策输出二值结果。

在某种意义上,Canny 是"AI 之前的 AI"。

在工程系统中,边缘检测的角色早已超越"找线条"。

它常被用于:

-

提升 AI 模型的感知精度;

-

在渲染端实现实时锐化与对比增强;

-

支撑基于结构感知的运动检测与场景分割。

一个好的边缘算法,不追求让图像更锋利,而是让系统对形态变化更敏感,对结构差异更有觉察力。

边缘,让视觉从"看见像素"变为"理解形状"。

四、形态学操作:让结构有骨骼

编辑

编辑

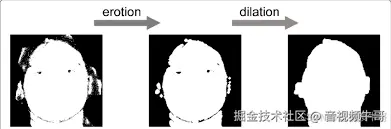

如果边缘是轮廓,那么形态学就是骨骼。它让计算机第一次理解"形状如何存在"。

膨胀、腐蚀、开运算、闭运算------看似简单的逻辑,却在处理结构连续性和完整性时发挥关键作用。它们决定了系统如何看待"连接""空洞"和"形态变化"。在工程实践中,这些操作并不局限于二值图像。

它们常用于:

-

图像分割后的区域修复;

-

连通区域的边界整形;

-

视频帧间的形态稳定,例如去除抖动、连接断裂边界、消除闪烁噪点。

这些操作让视觉系统具备了"结构记忆"------不再只是对像素的瞬时判断,而是能在时间维度上维持形态的一致性。

形态学的真正意义在于,它让"点"的集合变成"形"的概念。从像素到结构,是计算机视觉的第一次抽象飞跃;从结构到连续性,则是系统理解世界的开始。

形态学让视觉不只是看到形状,而是理解形状如何延续。

五、从算法到系统:秩序的迁移

编辑

编辑

当滤波、边缘检测和形态学被放进一条完整的实时视频链中,它们不再只是算法,而成为系统的前庭神经------负责平衡、感知与自校准。

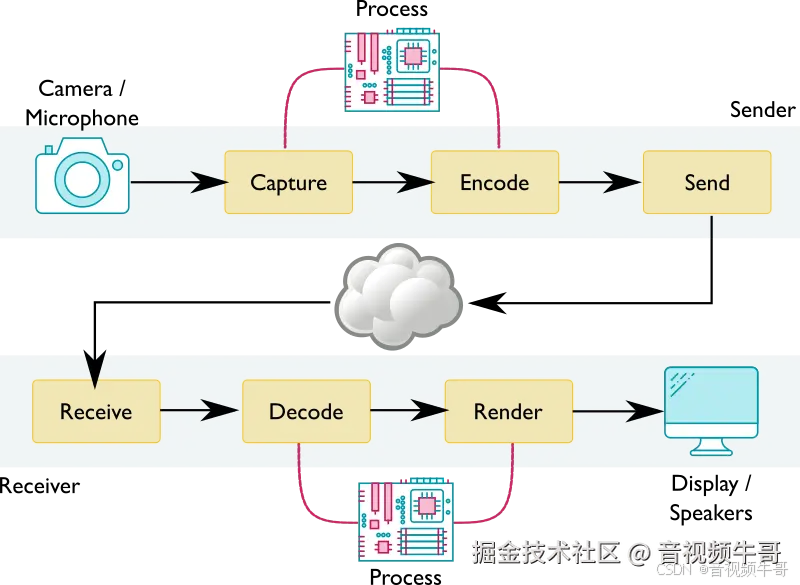

采集 → 预处理(滤波 / 形态校正) → 编码 → 传输 → 解码 → 渲染 → AI分析在这条链路中,每一步都在建立秩序:

-

采集端决定输入信号的时间基线;

-

预处理清理噪声、稳定结构,为后续模块提供可预测的数据流;

-

编码与传输负责保持时序一致性;

-

渲染与分析则在输出端重建真实的视觉体验。

这些模块之间的协作,构成了视频系统真正的"清晰机制"。

清晰,不是分辨率的叠加,而是秩序的体现。

当时间、带宽、信号和结构都保持一致时,系统才能稳定地"看见"。

分辨率的提升是线性的,而系统效率的提升是指数级的。

从算法到系统,真正被优化的,不是像素,而是信息的流动方式。

清晰,不是显示的结果,而是协同的产物。

六、现实注脚:从算法到实践的桥梁

在工程世界里,算法只有嵌入系统,才会产生真正的价值。今天,许多现代音视频系统都在尝试将这些视觉原理"系统化",让滤波、边缘检测、形态学等经典方法不再停留在图像层面,而成为实时视频流的底层逻辑。

以大牛直播SDK(SmartMediaKit)为例:在其跨平台视频管线设计中,SDK 本身并不直接实现滤波、降噪或锐化等图像处理功能,而是通过标准化接口,对接外部的图像预处理和 AI 分析模块,

确保采集、编码、渲染等环节能与上层算法保持一致的时序与数据流结构。

这种架构的意义在于:系统不必关心"怎么滤波",而是确保"何时、以何种带宽、在哪个时间域中"完成数据传递。算法在外部执行,但秩序在系统内部维持。

开发者或许从未显式调用过滤波或边缘检测的算子,但每一次播放、推流、转码的稳定性与清晰度,都在无声地体现这些底层原则的存在。

这些看似"基础"的算法,已经从工具变成了系统的隐形秩序 ------它们不再定义像素,而在定义可靠性、延迟与稳定。

工程的优雅,不在算法的复杂,而在系统的自洽。

七、AI时代的再融合

编辑

编辑

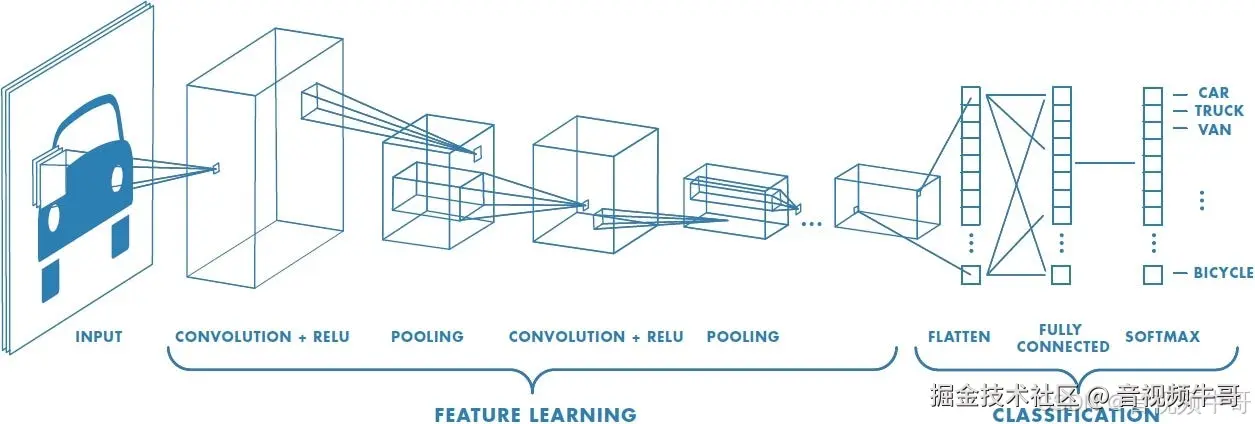

深度学习并没有淘汰这些传统算法,而是让它们变得可学习 。卷积层,本质是数据驱动的滤波器;

激活层,是自适应的非线性边缘检测;池化与归一化,则是形态学在神经网络中的延伸。

这些"旧算法"以另一种形式重生,不再由人类显式定义,而是通过海量数据自动优化。AI 没有否定它们的价值,而是继承并扩展了它们的边界------从静态规则变为动态学习,从算法逻辑变为统计建模。

这正是系统智能化的方向:不是抛弃传统,而是让传统在数据中重生。

在 AI 与实时系统不断融合的今天,重新理解这些基础算法,其实就是在重建系统的信任------让机器的"智能决策",重新建立在可解释的秩序之上。

真正的智能,不是复杂的计算,而是对秩序的自觉。

八、结语:像素之后的真相

滤波,让图像安静;

边缘,让世界成形;

形态,让结构生长。

它们不只是算法,而是秩序的三种形态。

当这些机制被嵌入实时视频系统中,它们共同构成了视觉的底层逻辑:

稳定、连贯、可解释。

计算机视觉的未来,并不止于"看得更清楚",

而在于"理解得更深刻"。

当系统学会在时间与结构中维持秩序,

它看到的将不再是像素,而是世界的关系与节奏。

分辨率让你看到更多细节,

但只有秩序,才能让你看到真实。

清晰,是系统的结果;真实,是秩序的延伸。