马尔可夫模型(Markov Model )是一种数学模型,用于描述一个系统在某个时间点的状态 如何随着时间转移到另一个状态,并假设未来的状态仅依赖于当前状态,而与过去状态无关 ,这就是著名的 马尔可夫性(Markov property)。

4.0 马尔可夫与贝叶斯关系

马尔可夫模型专注于状态如何随时间变化;贝叶斯方法则专注于如何根据观察数据推断未知量。在实际建模中,常常将马尔可夫模型结构 + 贝叶斯推理方法结合使用,比如隐马尔可夫模型、动态贝叶斯网络(DBN)。

(1)核心关系

马尔可夫模型可以看作是贝叶斯思想的一种特例或具体应用,尤其是在时间序列建模中。

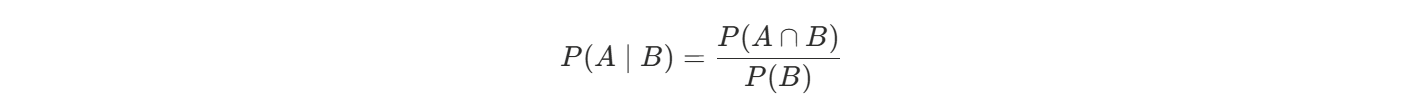

它使用了条件概率 ------ 这正是贝叶斯方法的核心。

**条件概率:**告诉你:"在某事已知的前提下,其他事情有多可能"

贝叶斯推理:用条件概率 + 观察数据,不断修正我们对未知的估计

(2)相同点

| 方面 | 描述 |

|---|---|

| 基于概率 | 两者都依赖概率建模,核心都是不确定性建模 |

| 用到条件概率 | 都涉及 **P(A |

| 可用于推理与预测 | 两者都可用于做状态推理或未来预测 |

| 可用于图模型表示 | 都可以使用概率图模型(如贝叶斯网络)表示变量之间的关系 |

- P(A∩B):A 和 B 同时发生的概率

- P(B):条件(B 发生)的概率

- P(A|B):在 B 发生的前提下 A 发生的概率

(3)不同点

| 维度 | 马尔可夫模型 | 贝叶斯方法 |

|---|---|---|

| 关注点 | 序列中的状态转移过程 | 给定观测后对未知变量的后验估计 |

| 是否时间依赖 | 是,模型强调时间序列上的状态转移 | 不一定有时间顺序 |

| 是否马尔可夫性假设 | 有,当前状态仅依赖前一状态 | 没有此假设,可依赖任意变量 |

| 常用形式 | 马尔可夫链、HMM、MDP | 贝叶斯分类器、贝叶斯网络、贝叶斯推断 |

| 参数学习方式 | 可用最大似然或 EM 算法 | 常用贝叶斯推断(如贝叶斯公式) |

(4)结合的例子:隐马尔可夫模型(HMM)就是两者的结合体

- HMM 本质上是一个马尔可夫链,但状态是隐藏的;

- 我们通过贝叶斯公式来推断当前最可能的隐藏状态;

- 常见任务如:已知观测序列 O1,O2,...,Ot推断状态序列 S1,S2,...,St

HMM 的推理过程使用了:

- 条件概率

- 贝叶斯推理

- 马尔可夫性假设(状态转移只依赖于上一个状态)

4.1 基本定义

马尔可夫模型是一种随机过程,具有以下特性:

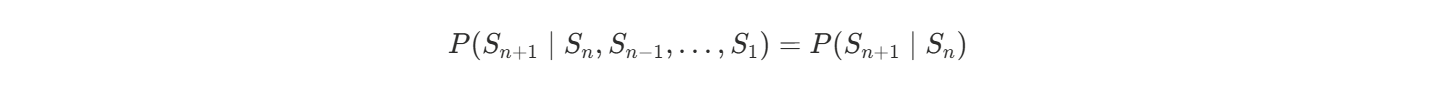

马尔可夫性:

对于任意状态序列 S1,S2,...,Sn,满足:

也就是说,下一步的状态只和当前状态有关,而与之前的历史无关。

4.2 常见的马尔可夫模型

| 模型 | 全称 | 简要描述 |

|---|---|---|

| 马尔可夫链(Markov Chain) | 无观察、只有状态转移的模型 | 比如天气:今天晴 → 明天阴 |

| 隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model, HMM) | 状态不可见,观察值可见 | 比如情感识别:真实情绪隐藏,通过语音观察 |

| 马尔可夫决策过程(Markov Decision Process, MDP) | 在马尔可夫链基础上加入行动与奖励,用于决策 | 应用于强化学习 |

| 高阶马尔可夫模型 | 状态依赖于多个前序状态 | 比如二阶模型依赖前两个状态 |

4.3 马尔可夫链示意

(最简单的马尔可夫模型)

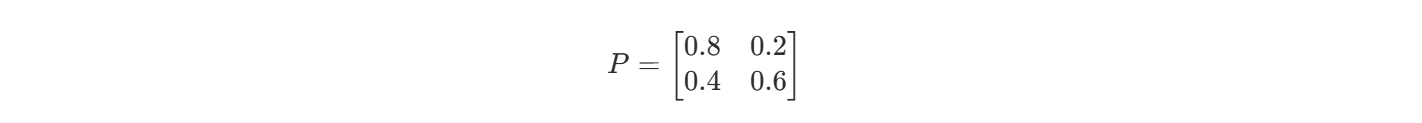

假设天气状态只有:☀️晴天(sunny)和 🌧️雨天(rainy)

| 当前天气 | 明天是晴天的概率 | 明天是雨天的概率 |

|---|---|---|

| ☀️ 晴天 | 0.8 | 0.2 |

| 🌧️ 雨天 | 0.4 | 0.6 |

这个系统就可以用转移矩阵来描述:

4.4 应用场景

- 自然语言处理:比如词性标注、分词(HMM)

- 语音识别:声音对应的发音状态建模(HMM)

- 金融建模:股价状态转移建模

- 用户行为预测:比如网站点击行为

- 天气预测:气象状态的转移模型

4.5 隐马尔可夫模型

假设你是一个侦探,只能听到某人每天的活动(吃饭、睡觉、打游戏),但看不到他的真实心情(高兴/抑郁)。心情是"隐藏状态",活动是"可观察值"。

你要根据这些可观察行为,反推出背后的心理状态序列 ,这就是典型的隐马尔可夫模型(HMM)。

4.5.1 Viterbi(维特比)算法

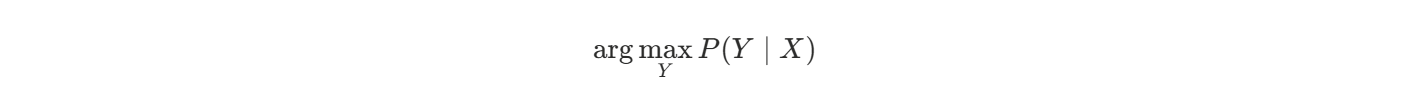

Viterbi(维特比)算法是隐马尔可夫模型(HMM)中最核心的解码算法,它的作用是:

在给定观测序列的前提下,找出最可能的隐藏状态序列。

这正好契合中文分词、语音识别、词性标注等任务的需求。

1. 什么是 Viterbi 算法?

Viterbi 算法是一种动态规划算法,用于在 HMM 中求解:

即:已知观测序列 X=x1,x2,...,xT,

求出最可能的状态序列 Y=y1,y2,...,yT。

它不是穷举所有路径(那样是指数复杂度),而是通过分阶段找最大概率路径,效率是线性的。

2. 为什么需要 Viterbi?

因为在 HMM 中,我们观测到的只是字/声音/图像等输入,

但我们真正想知道的是其隐藏的状态,比如:

| 应用场景 | 观测值(X) | 隐状态(Y) |

|---|---|---|

| 中文分词 | 汉字序列 | 每字是词的 B/M/E/S 标签 |

| 语音识别 | 声波信号 | 文字或音素 |

| 词性标注 | 单词序列 | 每个单词的词性(名词、动词等) |

这些"状态"无法直接观察,需要通过 Viterbi 计算它们的最可能序列。

3. Viterbi 核心公式

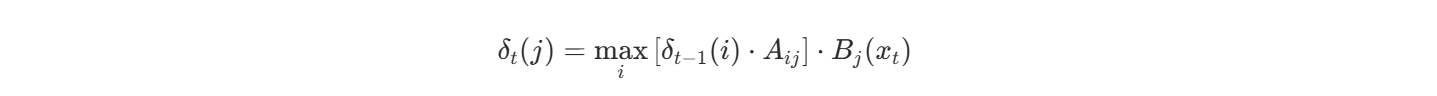

Viterbi 使用以下动态规划递推公式:

它表示在第 t 时刻状态 j 的最大概率路径:

- δt−1(i):前一时刻状态 iii 的最大概率

- Aij:从状态 iii 转移到 jjj 的概率

- Bj(xt):在状态 j 生成观测 xt 的概

它逐步记录最优路径,最终反向回溯得到完整的状态序列。

4. 特点与优势

| 优点 | 描述 |

|---|---|

| 高效 | 时间复杂度为 O(N²T),远小于穷举所有路径(指数级) |

| 精准 | 能输出整个最优路径,而不仅是每一步的最优状态 |

| 可扩展 | 可用于标准 HMM、条件随机场(CRF)等序列模型 |

4.5.2 HMM 分词步骤

HMM(隐马尔可夫模型)分词 是一种基于统计模型的中文分词方法,它将分词问题建模为状态序列预测问题 。下面是 HMM 中文分词的完整步骤,包括原理和实际流程:

(1)基本原理

将分词问题转化为 标注问题:

每个汉字被标注为对应的词位状态:

| 标签 | 含义 |

|---|---|

| B | 一个词的开头(Begin) |

| M | 一个词的中间(Middle) |

| E | 一个词的结尾(End) |

| S | 单字词(Single) |

例如:"中国人" → 标注为:中/B 国/E 人/S

(2)HMM分词5个步骤

1️⃣ 训练阶段(离线)

训练数据:大量人工分词后的语料,获得以下三类概率参数:

| 参数 | 含义 | 作用 |

|---|---|---|

| 初始概率 | 每个状态作为句子起始的概率 P(y1) | 预测句首的词位标签 |

| 状态转移概率 A | 当前状态转移到下一状态的概率 P(yt+1 | yt) |

| 发射概率 B | 在某个状态下生成某字的概率 P(xt | yt) |

2️⃣ 构造状态集合

定义状态集合:S = {B, M, E, S}

这4个状态是 HMM 的隐状态集合。

3️⃣ 输入句子作为观测序列

比如:观音山大悲殿

这个序列中的每个字就是观测值 x1,x2,...,xn

4️⃣ 使用 Viterbi 算法 进行最优状态路径推断

输入:观测序列(每个汉字)

输出:最可能的状态序列(标签序列 B/M/E/S)

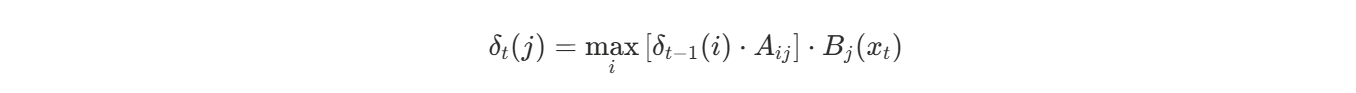

Viterbi 算法是动态规划,逐字寻找最大概率路径:

它表示在第 t 时刻状态 j 的最大概率路径:

- δt−1(i):前一时刻状态 i 的最大概率

- Aij:从状态 i 转移到 j 的概率

- Bj(xt):在状态 j 生成观测 xt 的概

5️⃣ 根据预测标签切分词语

预测结果:

观/B 音/M 山/E 大/B 悲/M 殿/E切分结果:

观音山 / 大悲殿(3)总结

输入句子 → 将每个字作为观测值 →

使用 HMM 模型(初始 + 转移 + 发射概率) →

通过 Viterbi 算法预测最可能的状态序列 →

根据状态标签分词应用与工具

很多中文 NLP 库使用 HMM 分词,如:

- jieba:支持 HMM 模式(默认用于新词发现)

- THULAC 、HanLP:也支持 HMM 分词或其改进版本

4.5.3 HMM 中文分词示例

下面通过一个完整、简单、注释清晰的 HMM 中文分词示例,包括:

- ✅ 语料标注(手动语料)

- ✅ 统计三类 HMM 概率(初始、转移、发射)

- ✅ 使用 Viterbi 算法预测最优标签序列

- ✅ 还原为分词结果

(1) 示例语料(已分词)

用极简语料,分好词如下:

观音山 大悲殿 我 爱 北京(2)完整 Python 示例代码(带注释)

from collections import defaultdict, Counter

# 1️⃣ 步骤一:准备训练语料并打标签(BMES)

def word_to_tags(word):

# 如果是 单字词(如"我"),就直接标记为 S。

if len(word) == 1:

return [(word, 'S')]

# 如果是 两个字的词(如"北京"),第一个是 B,第二个是 E。

elif len(word) == 2:

return [(word[0], 'B'), (word[1], 'E')]

else:

tags = [('B', word[0])] # 第一个字标 B

tags += [('M', c) for c in word[1:-1]] # 中间所有字标 M

tags.append(('E', word[-1])) # 最后一个字标 E

return [(c, t) for t, c in tags]

# 示例训练语料(每句是一个词列表)

sentences = [

['观音山', '大悲殿'],

['我', '爱', '北京']

]

# 转换为 [(字, 标签)] 格式

tagged_data = []

'''

最终 tagged_data 是一个二维列表,每一项是一个句子的字级别标注序列

[

[('观','B'), ('音','M'), ('山','E'), ('大','B'), ('悲','M'), ('殿','E')],

[('我','S'), ('爱','S'), ('北','B'), ('京','E')]

]

'''

for sentence in sentences:

tagged_sentence = []

for word in sentence:

tagged_sentence.extend(word_to_tags(word))

tagged_data.append(tagged_sentence)| 方法 | 作用 |

|---|---|

append(x) |

把 x 整体作为一个元素加进去 |

extend(x) |

把 x 中的所有元素展开追加进来 |

示例

lst = []

lst.append([1,2]) # → [[1,2]]

lst.extend([1,2]) # → [1,2]# 2️⃣ 步骤二:统计概率参数 π(初始)、A(转移)、B(发射)

# 初始化计数器

start_counts = Counter() # 初始标签频次:统计每个标签作为句首的频次

trans_counts = defaultdict(Counter) # 状态转移频次:前一个标签 → 当前标签的频次

emit_counts = defaultdict(Counter) # 发射频次:标签 → 对应汉字的出现频次

state_counts = Counter() # 标签总频次:每种标签一共出现了几次

# 遍历标注后的训练语料,统计频次

for sentence in tagged_data:

prev_state = None # 前一个标签初始化为空

for i, (char, state) in enumerate(sentence):

# 四类频次在循环中逐步统计:

state_counts[state] += 1 #标签总频次(用于归一化发射概率)记录每个标签一共出现了多少次。例如:M 出现了 10 次,B 出现了 8 次。

emit_counts[state][char] += 1 #发射频次(标签 → 字),如标签 B 下出现了"观"3次、出现了"大"2次 ,用于计算P(观|B)= B标签下观出现次数/B总出现次数

if i == 0:

start_counts[state] += 1 #初始状态频次(句首标签),用于统计一个句子以某标签开头的频率(如有多少句以 B 开头)

if prev_state:

trans_counts[prev_state][state] += 1 #状态转移频次(上一个标签 → 当前标签),在标签序列 B → M → E 中,会统计:B → M 出现一次、M → E 出现一次,用于计算P(M∣B)= B→M次数/B总出现次数

prev_state = state

# 归一化为概率(从频率变为概率)

def normalize(counter):

total = sum(counter.values())

return {key: val / total for key, val in counter.items()}

#把字典里的计数转换为概率。例如:Counter({'B': 30, 'S': 20}) → {'B': 0.6, 'S': 0.4}

states = ['B', 'M', 'E', 'S']

start_prob = normalize(start_counts) #生成最终概率参数,表示一个句子以 B 开头的概率是多少?/以 S 开头的概率是多少?

trans_prob = {s: normalize(trans_counts[s]) for s in trans_counts} #给定当前标签是 B,下一标签是 M 的概率是多少?/给定当前是 M,下一是 E 的概率是多少?

emit_prob = {s: normalize(emit_counts[s]) for s in emit_counts} #给定当前标签是 B,输出字"观"的概率是多少?/给定当前标签是 S,输出字"我"的概率是多少?| 参数名 | 含义 |

|---|---|

obs |

观测序列,如:['我', '爱', '北京'],是每个字 |

states |

状态集合,一般为 ['B', 'M', 'E', 'S'] |

start_p |

初始概率字典,表示状态作为句子第一个字的概率 |

trans_p |

状态转移概率字典,P(当前状态 |

emit_p |

发射概率字典,P(观测值 |

| 参数 | 全称 | 数学表达 | 含义示例 |

|---|---|---|---|

start_p |

初始状态概率 | P(s0) | 如句子第一个字是 B 的概率 |

trans_p |

状态转移概率 | P(st∣st−1) | 比如 B→M 或 M→E 的概率 |

emit_p |

发射(观测)概率 | P(xt∣st) | 比如状态为 B 时出现字"观"的概率 |

-

start_p 是"起点"

-

trans_p 决定"如何转移"

-

emit_p 决定"如何生成可观测的字"

3️⃣ 步骤三:Viterbi 解码算法(预测标签序列)

def viterbi(obs, states, start_p, trans_p, emit_p):

'''

V 是一个列表,表示从第 0 到 t 步,每个状态的最大概率

path 记录到达某个状态时最优的路径(用于回溯)

'''

V = [{}] # 概率表,V[t][s] 是在第 t 步达到状态 s 的最大概率

path = {} # path[s]是达到状态 s 时对应的最优路径(状态序列)# 初始化第一步(t = 0) for s in states:'''

初始时刻 t=0,字是 obs[0]

对于每一个可能的状态 s,计算 V0(s) = π(s)*Bs(x0)

其中

π(s):状态 s 作为第一个字的概率

Bs(x0):状态 s 生成第一个字 x₀ 的概率

注:用 .get(..., 1e-6) 是为了防止字典中找不到键时报错(平滑处理)

'''

V[0][s] = start_p.get(s, 1e-6) * emit_p.get(s, {}).get(obs[0], 1e-6)

path[s] = [s]# 动态规划主循环(t ≥ 1),从 1 到 T-1(也就是从第二个字到最后一个字) for t in range(1, len(obs)): V.append({}) # 添加第 t 步的概率表 new_path = {} # 用于记录新路径'''

内层循环:枚举当前可能状态

ps 是前一个状态(prev_state)

curr_state 是当前状态(j)

枚举所有可能的 ps → curr_state 转移,乘以前一步的最优概率,取最大

'''

for curr_state in states:

max_prob, prev_state = max(

[(V[t - 1][ps] * trans_p.get(ps, {}).get(curr_state, 1e-6) *

emit_p.get(curr_state, {}).get(obs[t], 1e-6), ps)

for ps in states], key=lambda x: x[0])

'''

更新当前状态的最大概率及路径

V[t][curr_state]:记录当前状态的最大概率

new_path[curr_state]:更新最优路径,即在原来的 path[prev_state] 上加上当前状态

'''

V[t][curr_state] = max_prob

new_path[curr_state] = path[prev_state] + [curr_state]

path = new_path #替换路径字典(准备下一轮)# 最终结果,找出最后一个字最优路径的终点状态 final_state = max(V[-1], key=V[-1].get) #找出最后一步(第 T-1 步)哪个状态概率最大 return path[final_state]

# 4️⃣ 步骤四:根据标签还原分词结果

def cut_words(obs, tags):

result = [] # 存储最终分好的词

word = '' # 暂存当前正在拼接的词

# 每次取出当前的字 c 和它的标签 t,然后分四种情况:

for i in range(len(obs)):

c, t = obs[i], tags[i]

#1.标签是 'B':词的开头,开始拼接一个新词,保存当前字。

if t == 'B':

word = c

#2.标签是 'M':词的中间,继续拼接正在构建的词。

elif t == 'M':

word += c

#3.标签是 'E':词的结尾,完成一个词,将其添加到结果列表中,然后清空 word 缓冲。

elif t == 'E':

word += c

result.append(word)

word = ''

#4.标签是 'S':单字成词,直接将这个字作为一个完整词加入结果。

elif t == 'S':

result.append(c)

#如果句子在最后没遇到 'E',但拼到一半(如 'B', 'M')就结束了,这一步是把剩下的 word 补进去,防止遗漏。

if word:

result.append(word)

return result| 参数 | 含义 |

|---|---|

obs |

原始字序列(观测序列),如:['观', '音', '山'] |

tags |

对应的标签序列,如:['B', 'M', 'E'] |

示例

输入

obs = ['我', '爱', '北', '京', '天', '安', '门']

tags = ['S', 'S', 'B', 'E', 'B', 'M', 'E']过程

| 字 | 标签 | 操作 | result |

|---|---|---|---|

| 我 | S | 单字词,直接加 | ['我'] |

| 爱 | S | 单字词,直接加 | ['我', '爱'] |

| 北 | B | 开始拼词 | word = '北' |

| 京 | E | 结束词,加入 ['北京'] | ['我', '爱', '北京'] |

| 天 | B | 开始拼词 | word = '天' |

| 安 | M | 拼接中 | word = '天安' |

| 门 | E | 拼完词,加到 result | ['我', '爱', '北京', '天安门'] |

输出

['我', '爱', '北京', '天安门']**解释:**如果句子在最后没遇到 'E',但拼到一半(如 'B', 'M')就结束了,这一步是把剩下的 word 补进去,防止遗漏。

for i in range(len(obs)):

c, t = obs[i], tags[i]

...

if word:

result.append(word)这个问题出现在预测标签不完整或模型输出错误时,最后一组标签不是以 E 结尾的合法词尾,而是卡在中间,比如:

例子:标签未正常以 E 结束

obs = ['中', '华', '人', '民', '共', '和', '国']

tags = ['B', 'M', 'M', 'M', 'M', 'M', 'M'] # 没有 E按正常规则,应该是:

['中', '华', '人', '民', '共', '和', '国']

['B', 'M', 'M', 'M', 'M', 'M', 'E'] 实际运行 cut_words()

代码逻辑中:

for i in range(len(obs)):

c, t = obs[i], tags[i]

...

if word:

result.append(word)因为最后没有遇到 E,所以这一整串字符会缓存在变量 word 里但不会自动加入 result。

但 最后一句 if word: 的判断 会帮你补救,把当前 word 加入最终结果中。

最终输出为:

['中华人民共和国'] # 这是临时拼的 word,虽然标签有误,也会保留总结说明

| 情况 | word 状态 |

是否自动加入? |

|---|---|---|

| 正常 B-M-E 结束 | 已加入 | ✅ 是 |

| 中途卡在 B 或 B-M 但没 E | 缓存未清空 | ❌ 否(靠末尾 if word) |

| 标签缺失、模型预测错误等 | 字拼了一半 | ✅ 补救保留 |

这种处理方式是对标签序列异常的"鲁棒性补救机制",防止模型输出不完整时丢词。

# ✅ 测试:分词句子 "我爱观音山"

test_sentence = "我爱观音山"

obs = list(test_sentence)

tags = viterbi(obs, states, start_prob, trans_prob, emit_prob)

words = cut_words(obs, tags)

print("标签序列:", tags)

print("分词结果:", words)(3)输出结果示例:

标签序列: ['S', 'S', 'B', 'M', 'E']

分词结果: ['我', '爱', '观音山'](4)总结

| 步骤 | 内容 |

|---|---|

| 1️⃣ | 把分词语料转成字级 BMES 标签 |

| 2️⃣ | 从标签中统计初始、转移、发射概率 |

| 3️⃣ | 用 Viterbi 算法寻找最优标签路径 |

| 4️⃣ | 根据标签序列切分出词语 |