神经网络 - 循环神经网络

01 序列数据

时间序列数据指在不同时间点收集的数据,反映某一事物或现象随时间变化的状态或程度。

序列数据不一定随时间变化(如文本序列),但所有序列数据都有一个共同特征:后序数据与前序数据存在关联。

序列数据的应用场景

- 语音识别

- 音乐生成

- 情感分类

- DNA序列分析

- 机器翻译

- 视频动作识别

- 命名实体识别

序列顺序的重要性 :

"我""去""购物中心""打车"四个词,不同顺序表达不同含义:

- 正确语义:"我打车去购物中心"

- 语义偏差:"我去购物中心打车"

02 循环神经网络(RNN)

发展历程

感知机(1958)→ 长短期记忆网络(LSTM,1997)→ 深度游走(Deepwalk,2014)、序列到序列模型(Seq2Seq,2017)→ 注意力机制(2017)→ Transformer(2017)→ BERT/GPT(2018)

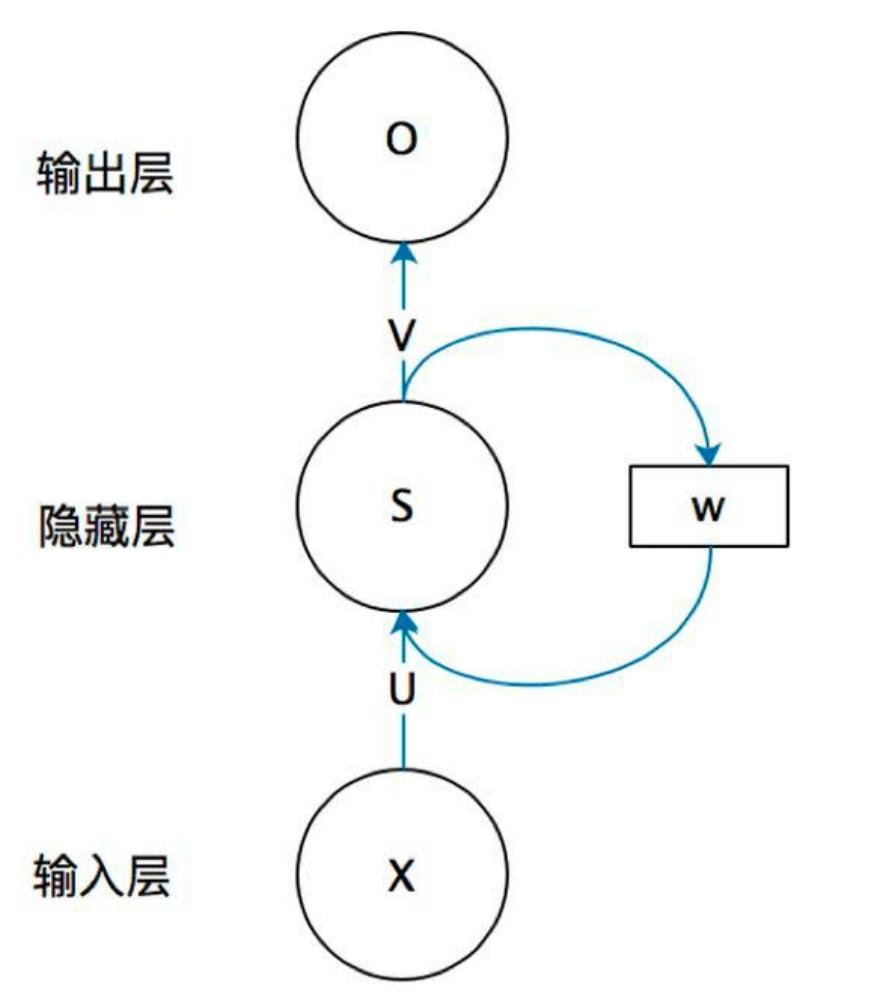

核心思想

通过"循环连接"让网络保留历史信息,即当前时刻的隐藏状态不仅依赖当前输入,还依赖上一时刻的隐藏状态,从而处理序列数据。

关键公式

-

隐藏状态更新 :

ht=fW(ht−1,xt)h_{t}=f_{W}\left(h_{t-1}, x_{t}\right)ht=fW(ht−1,xt)其中,hth_tht 为 ttt 时刻的隐藏状态(记忆),ht−1h_{t-1}ht−1 为 t−1t-1t−1 时刻的隐藏状态,xtx_txt 为 ttt 时刻的输入,fWf_WfW 为带参数 WWW 的非线性函数(如tanh)。

-

具体计算(tanh激活) :

ht=tanh(Whhht−1+Wxhxt)h_{t}=\tanh \left(W_{hh} h_{t-1}+W_{xh} x_{t}\right)ht=tanh(Whhht−1+Wxhxt)其中,WhhW_{hh}Whh 为隐藏状态间的权重矩阵,WxhW_{xh}Wxh 为输入到隐藏状态的权重矩阵。

-

输出计算 :

yt=Whyhty_{t}=W_{hy}h_tyt=Whyht其中,yty_tyt 为 ttt 时刻的输出,WhyW_{hy}Why 为隐藏状态到输出的权重矩阵。

RNN的处理是逐时刻迭代 的,每个时刻ttt的计算遵循以下公式:

{ht=tanh(Wxhxt+Whhht−1+bh)yt=softmax(Whyht+by) \begin{cases} h_t = \tanh\left( W_{xh} x_t + W_{hh} h_{t-1} + b_h \right) \\ y_t = \text{softmax}\left( W_{hy} h_t + b_y \right) \end{cases} {ht=tanh(Wxhxt+Whhht−1+bh)yt=softmax(Whyht+by)

- WxhW_{xh}Wxh:输入到隐藏层的权重矩阵;

- WhhW_{hh}Whh:隐藏层到隐藏层的权重矩阵(循环连接的核心,实现"历史状态传递");

- WhyW_{hy}Why:隐藏层到输出层的权重矩阵;

- bh,byb_h, b_ybh,by:偏置项;

- tanh\tanhtanh:隐藏层的激活函数(也可使用ReLU、sigmoid等);

- softmax\text{softmax}softmax:输出层的激活函数(用于分类任务,如语言模型的词概率预测)。

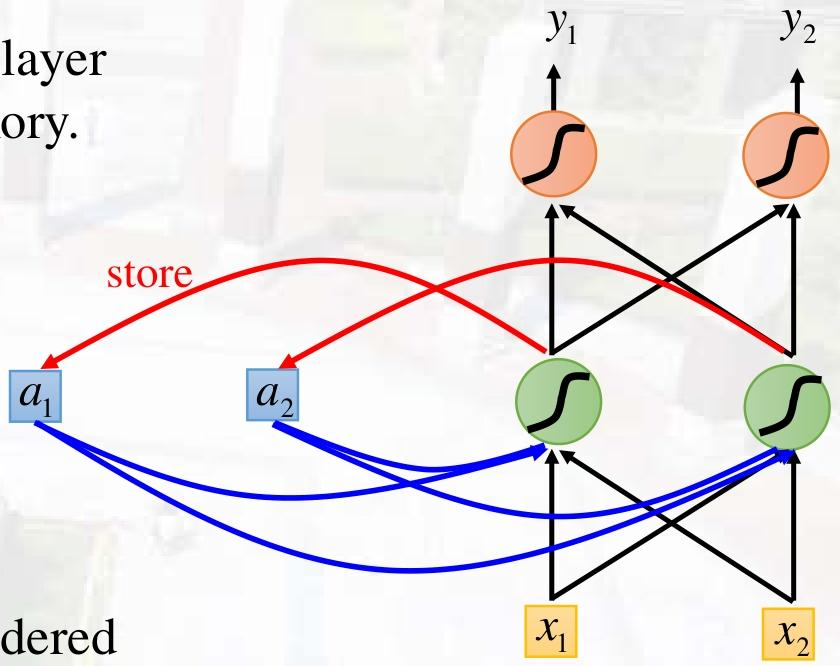

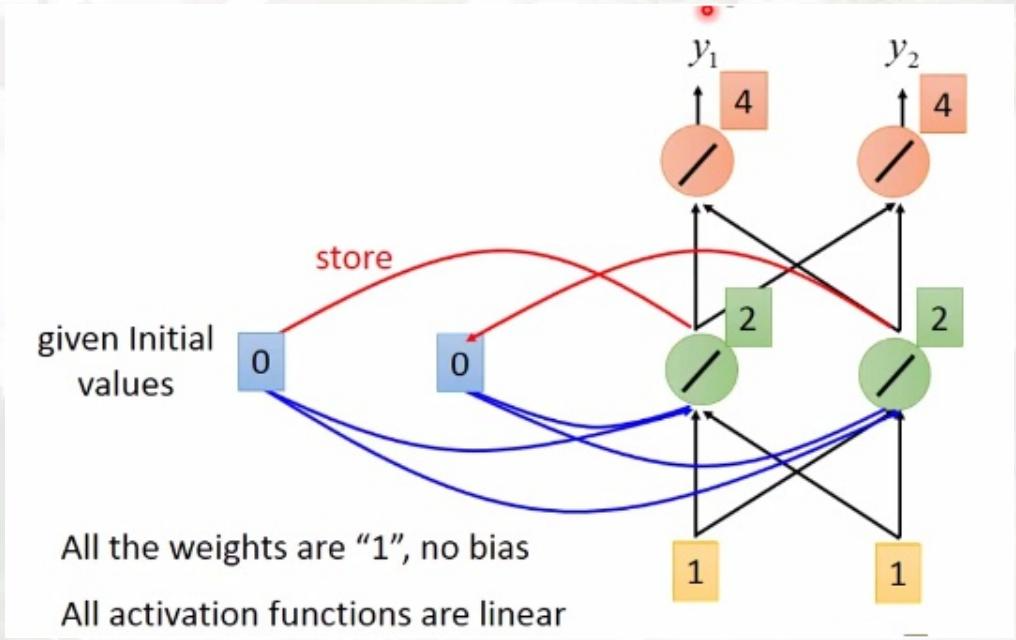

步骤1:初始隐藏状态(h0h_0h0)

在处理序列的第一个元素(t=1t=1t=1)时,需要初始化隐藏状态h0h_0h0。通常初始化为全0向量,表示"无历史信息"。

步骤2:时刻t=1t=1t=1的计算

- 输入:x1x_1x1(序列的第一个元素)

- 隐藏状态:h1=tanh(Wxhx1+Whhh0+bh)h_1 = \tanh\left( W_{xh} x_1 + W_{hh} h_0 + b_h \right)h1=tanh(Wxhx1+Whhh0+bh)(融合当前输入和初始状态)

- 输出:y1=softmax(Whyh1+by)y_1 = \text{softmax}\left( W_{hy} h_1 + b_y \right)y1=softmax(Whyh1+by)(根据当前隐藏状态预测结果)

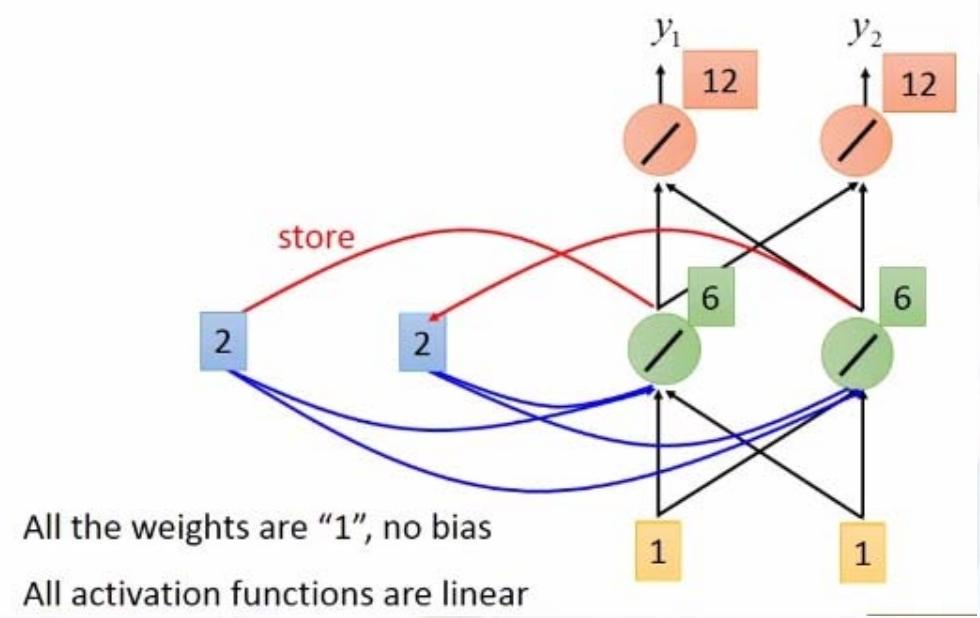

步骤3:时刻t=2t=2t=2的计算

- 输入:x2x_2x2(序列的第二个元素)

- 隐藏状态:h2=tanh(Wxhx2+Whhh1+bh)h_2 = \tanh\left( W_{xh} x_2 + W_{hh} h_1 + b_h \right)h2=tanh(Wxhx2+Whhh1+bh)(融合当前输入和上一时刻的隐藏状态h1h_1h1)

- 输出:y2=softmax(Whyh2+by)y_2 = \text{softmax}\left( W_{hy} h_2 + b_y \right)y2=softmax(Whyh2+by)

步骤4:迭代至序列结束

重复上述过程,直到处理完序列的所有元素(t=Tt=Tt=T,TTT为序列长度)。最终,隐藏状态hTh_ThT包含了整个序列的信息 ,输出yTy_TyT是对整个序列的最终预测(如情感分析的"正面/负面")或对最后一个元素的预测(如语言模型的下一个词)。

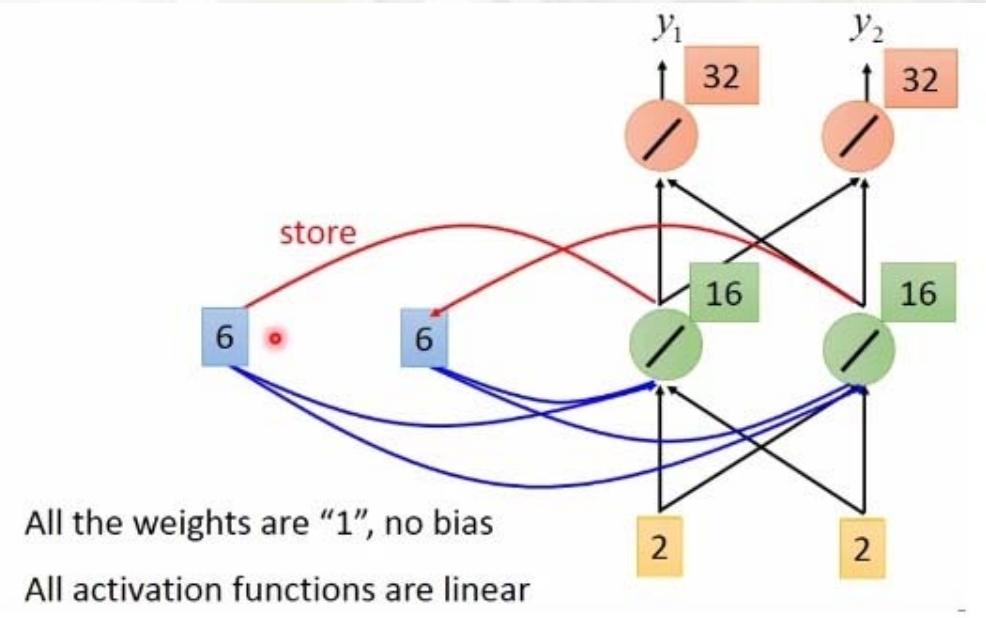

栗子

输入序列(input sequence):

11\]\[11\]\[22\] \\left\[ \\begin{array}{c} 1 \\\\ 1 \\end{array} \\right\] \\left\[ \\begin{array}{c} 1 \\\\ 1 \\end{array} \\right\] \\left\[ \\begin{array}{c} 2 \\\\ 2 \\end{array} \\right\] \[11\]\[11\]\[22

输出序列(Output sequence):

44\]\[1212\]\[3232\] \\left\[ \\begin{array}{c} 4 \\\\ 4 \\end{array} \\right\] \\left\[ \\begin{array}{c} 12 \\\\ 12 \\end{array} \\right\] \\left\[ \\begin{array}{c} 32 \\\\ 32 \\end{array} \\right\] \[44\]\[1212\]\[3232

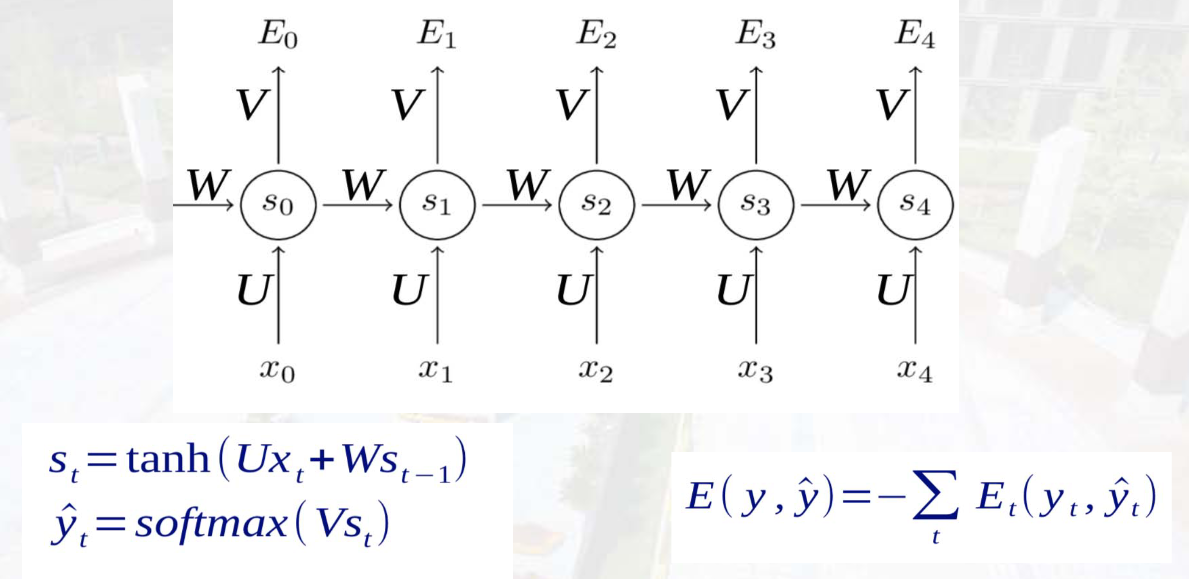

网络结构(按时间展开)

| 层级 | 符号与含义 |

|---|---|

| 输入层 | XXX:输入层神经元值(如 XtX_tXt 为 ttt 时刻输入) |

| 隐藏层 | SSS:隐藏层神经元值(St=f(U⋅Xt+W⋅St−1)S_t = f(U \cdot X_t + W \cdot S_{t-1})St=f(U⋅Xt+W⋅St−1),UUU 为输入到隐藏层权重) |

| 循环层 | WWW:隐藏层到自身的循环权重(实现历史信息传递) |

| 输出层 | OOO:输出层神经元值(Ot=g(V⋅St)O_t = g(V \cdot S_t)Ot=g(V⋅St),VVV 为隐藏层到输出层权重) |

核心特点 :不同时间步共享同一套参数(U、W、VU、W、VU、W、V),减少参数数量,提升泛化能力。

计算图与序列处理模式

RNN通过"时间展开"将循环结构转化为链式结构,支持4种序列处理模式:

| 模式 | 输入输出关系 | 应用场景示例 |

|---|---|---|

| 一对一(One-to-One) | 单个输入→单个输出 | 图像分类(非序列任务) |

| 一对多(One-to-Many) | 单个输入→序列输出 | 图像描述生成(图→文字序列)、音乐生成 |

| 多对一(Many-to-One) | 序列输入→单个输出 | 情感分类(文字序列→情感标签)、视频动作识别 |

| 多对多(Many-to-Many) | 序列输入→序列输出 | 机器翻译(文字序列→文字序列)、帧级视频分类 |

字符级语言模型示例(以"hello"为例)

- 词汇表 :[h,e,l,o][h, e, l, o][h,e,l,o](共4个字符)。

- 输入序列 :"h""e""l""l""o"(每个字符用独热向量表示,如"h"为[1,0,0,0][1,0,0,0][1,0,0,0])。

- 隐藏状态计算 :

每个时间步根据上一时刻隐藏状态(初始为0)和当前输入更新隐藏状态,如:

h1=tanh(Whh⋅0+Wxh⋅x1)h_1=\tanh \left(W_{hh} \cdot 0 + W_{xh} \cdot x_1\right)h1=tanh(Whh⋅0+Wxh⋅x1)(x1x_1x1 为"h"的独热向量)。 - 输出与预测 :

输出层通过 yt=Whyhty_t = W_{hy}h_tyt=Whyht 计算每个字符的预测概率(经Softmax归一化),训练目标是让预测字符与真实目标字符(如输入"h"时,目标为"e")一致。 - 测试阶段采样 :

从第一个字符(如"h")开始,将模型预测的字符作为下一时刻输入,循环生成序列(如"h"→"e"→"l"→"l"→"o")。

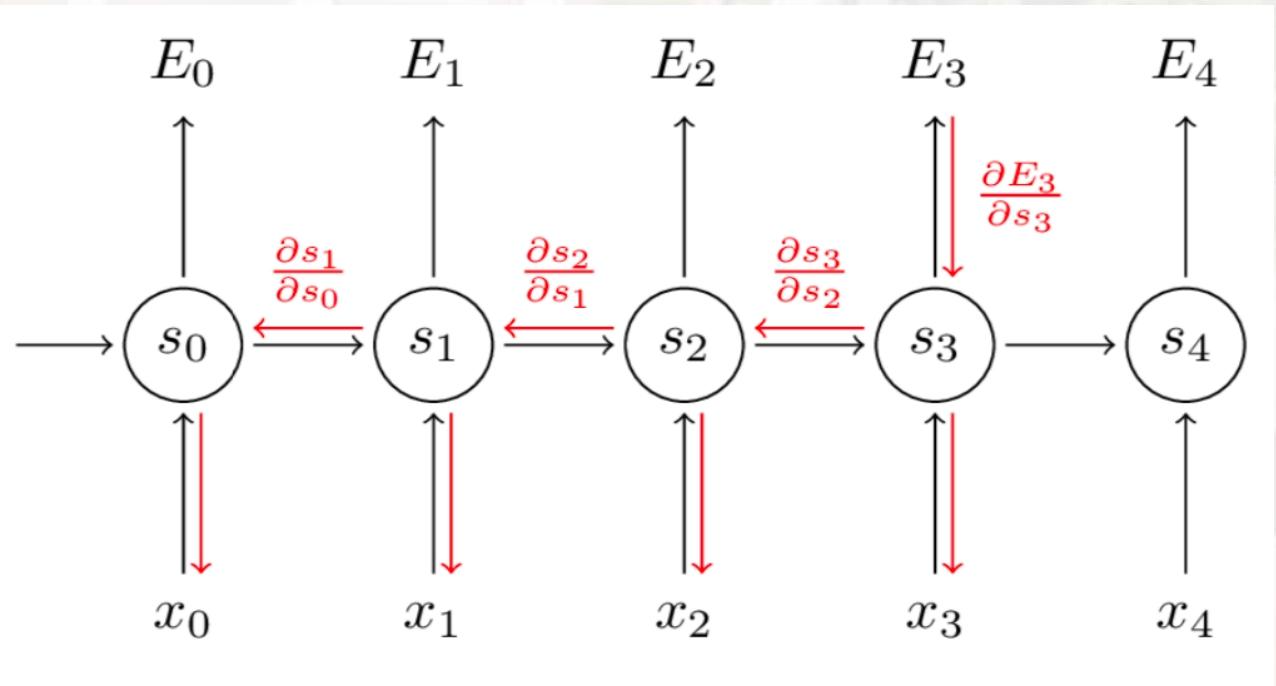

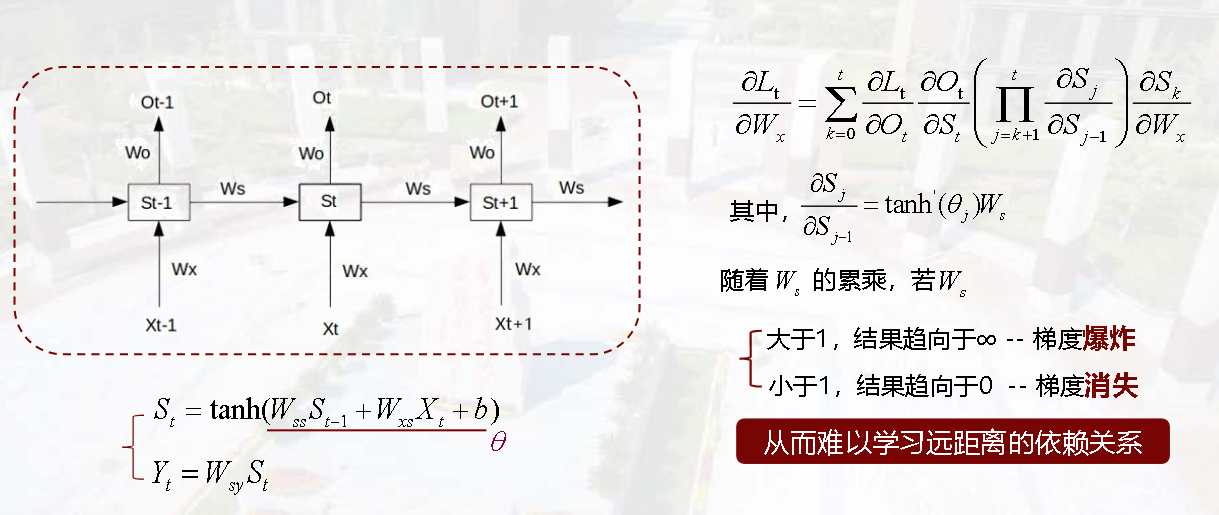

03 时间反向传播算法(BPTT)

核心问题:长程依赖

当序列较长时,RNN难以利用早期时间步的信息(如句子"I grew up in France... I speak fluent ()"中,括号处应填"French",但早期"France"的信息易被后续信息"冲淡"),根源是梯度消失/爆炸问题。

梯度计算与问题推导

-

损失函数 :

总损失为各时间步损失之和:E(y,y^)=−∑tEt(yt,y^t)E(y, \hat{y})=-\sum_{t} E_{t}\left(y_{t}, \hat{y}_{t}\right)E(y,y^)=−∑tEt(yt,y^t),其中 EtE_tEt 为 ttt 时刻的损失(如交叉熵损失),y^t=softmax(Vst)\hat{y}_t = \text{softmax}(V s_t)y^t=softmax(Vst)(sts_tst 为隐藏状态)。

-

权重梯度计算 :

以权重 WWW(隐藏层循环权重)为例,t=3t=3t=3 时刻损失对 WWW 的梯度为:

∂E3∂W=∑k=03∂E3∂y^3∂y^3∂s3(∏j=k+13∂sj∂sj−1)∂sk∂W\frac{\partial E_{3}}{\partial W}=\sum_{k=0}^{3} \frac{\partial E_{3}}{\partial \hat{y}{3}} \frac{\partial \hat{y}{3}}{\partial s_{3}} \left(\prod_{j=k+1}^{3} \frac{\partial s_{j}}{\partial s_{j-1}}\right) \frac{\partial s_{k}}{\partial W}∂W∂E3=k=0∑3∂y^3∂E3∂s3∂y^3 j=k+1∏3∂sj−1∂sj ∂W∂sk其中,∏j=k+13∂sj∂sj−1\prod_{j=k+1}^{3} \frac{\partial s_{j}}{\partial s_{j-1}}∏j=k+13∂sj−1∂sj 为梯度传递中的"连乘项"。

要推导这个梯度公式,我们需要结合**时间反向传播(BPTT)**的链式法则,逐步分析损失对循环权重 WWW 的依赖关系。以下是详细推导过程:

步骤1:明确符号与依赖关系

- E3E_3E3:第3时刻的损失(如交叉熵损失);

- y^3\hat{y}_3y^3:第3时刻的模型输出;

- sjs_jsj:第 jjj 时刻的隐藏状态(由前一时刻隐藏状态 sj−1s_{j-1}sj−1 和当前输入 xjx_jxj 计算得到);

- WWW:循环权重(隐藏层到自身的权重矩阵,控制历史隐藏状态的传递)。

我们的目标是计算 ∂E3∂W\frac{\partial E_3}{\partial W}∂W∂E3,即第3时刻的损失对循环权重 WWW 的梯度。

步骤2:应用链式法则分解梯度

根据链式法则,损失 E3E_3E3 对 WWW 的梯度可分解为:

∂E3∂W=∂E3∂y^3⋅∂y^3∂s3⋅∂s3∂W+∂E3∂y^3⋅∂y^3∂s3⋅∂s3∂s2⋅∂s2∂W+∂E3∂y^3⋅∂y^3∂s3⋅∂s3∂s2⋅∂s2∂s1⋅∂s1∂W+∂E3∂y^3⋅∂y^3∂s3⋅∂s3∂s2⋅∂s2∂s1⋅∂s1∂s0⋅∂s0∂W \frac{\partial E_3}{\partial W} = \frac{\partial E_3}{\partial \hat{y}_3} \cdot \frac{\partial \hat{y}_3}{\partial s_3} \cdot \frac{\partial s_3}{\partial W} + \frac{\partial E_3}{\partial \hat{y}_3} \cdot \frac{\partial \hat{y}_3}{\partial s_3} \cdot \frac{\partial s_3}{\partial s_2} \cdot \frac{\partial s_2}{\partial W} + \frac{\partial E_3}{\partial \hat{y}_3} \cdot \frac{\partial \hat{y}_3}{\partial s_3} \cdot \frac{\partial s_3}{\partial s_2} \cdot \frac{\partial s_2}{\partial s_1} \cdot \frac{\partial s_1}{\partial W} + \frac{\partial E_3}{\partial \hat{y}_3} \cdot \frac{\partial \hat{y}_3}{\partial s_3} \cdot \frac{\partial s_3}{\partial s_2} \cdot \frac{\partial s_2}{\partial s_1} \cdot \frac{\partial s_1}{\partial s_0} \cdot \frac{\partial s_0}{\partial W} ∂W∂E3=∂y^3∂E3⋅∂s3∂y^3⋅∂W∂s3+∂y^3∂E3⋅∂s3∂y^3⋅∂s2∂s3⋅∂W∂s2+∂y^3∂E3⋅∂s3∂y^3⋅∂s2∂s3⋅∂s1∂s2⋅∂W∂s1+∂y^3∂E3⋅∂s3∂y^3⋅∂s2∂s3⋅∂s1∂s2⋅∂s0∂s1⋅∂W∂s0

这个分解的核心逻辑是:损失 E3E_3E3 依赖 s3s_3s3,而 s3s_3s3 又依赖 s2s_2s2、s1s_1s1、s0s_0s0(每个时刻的隐藏状态都由前一时刻隐藏状态和循环权重 WWW 计算)。因此,梯度需要沿着时间反向传播,考虑所有历史时刻对当前损失的影响。

步骤3:合并同类项并引入求和与连乘符号

观察上述分解式,我们可以将其整理为求和形式 ,其中每一项对应"从时刻 kkk 开始,反向传播到时刻3"的梯度贡献:

∂E3∂W=∑k=03(∂E3∂y^3⋅∂y^3∂s3⋅∏j=k+13∂sj∂sj−1⋅∂sk∂W) \frac{\partial E_3}{\partial W} = \sum_{k=0}^{3} \left( \frac{\partial E_3}{\partial \hat{y}3} \cdot \frac{\partial \hat{y}3}{\partial s_3} \cdot \prod{j=k+1}^{3} \frac{\partial s_j}{\partial s{j-1}} \cdot \frac{\partial s_k}{\partial W} \right) ∂W∂E3=k=0∑3 ∂y^3∂E3⋅∂s3∂y^3⋅j=k+1∏3∂sj−1∂sj⋅∂W∂sk

- 求和项 ∑k=03\sum_{k=0}^{3}∑k=03 :表示对所有可能的"起始时刻 kkk"(从0到3)进行累加;

- 连乘项 ∏j=k+13∂sj∂sj−1\prod_{j=k+1}^{3} \frac{\partial s_j}{\partial s_{j-1}}∏j=k+13∂sj−1∂sj :表示从时刻 k+1k+1k+1 到时刻3,隐藏状态对前一时刻隐藏状态的偏导数的连乘(即梯度在时间上的传递);

- 剩余项 ∂E3∂y^3⋅∂y^3∂s3⋅∂sk∂W\frac{\partial E_3}{\partial \hat{y}_3} \cdot \frac{\partial \hat{y}_3}{\partial s_3} \cdot \frac{\partial s_k}{\partial W}∂y^3∂E3⋅∂s3∂y^3⋅∂W∂sk :分别对应"损失对输出的梯度""输出对当前隐藏状态的梯度""时刻 kkk 隐藏状态对循环权重 WWW 的梯度"。

步骤4:解释梯度消失/爆炸的根源

在RNN中,隐藏状态的更新通常使用tanh激活函数,即 sj=tanh(Wsj−1+Uxj)s_j = \tanh(W s_{j-1} + U x_j)sj=tanh(Wsj−1+Uxj)(UUU 是输入到隐藏层的权重)。此时,∂sj∂sj−1=tanh′(Wsj−1+Uxj)⋅W\frac{\partial s_j}{\partial s_{j-1}} = \tanh'(W s_{j-1} + U x_j) \cdot W∂sj−1∂sj=tanh′(Wsj−1+Uxj)⋅W。

- 若 tanh′(⋅)\tanh'(\cdot)tanh′(⋅) 的绝对值小于1,且 WWW 的谱范数(最大特征值)也小于1,那么连乘项 ∏j=k+13∂sj∂sj−1\prod_{j=k+1}^{3} \frac{\partial s_j}{\partial s_{j-1}}∏j=k+13∂sj−1∂sj 会指数级衰减 ,导致早期时刻(如 k=0k=0k=0)的梯度贡献几乎为0,即梯度消失;

- 若 WWW 的谱范数大于1,连乘项会指数级增长,导致梯度爆炸。

- 梯度消失/爆炸原因 :

- 若使用tanh激活函数,∂sj∂sj−1=tanh′(⋅)⋅W\frac{\partial s_j}{\partial s_{j-1}} = \tanh'(\cdot) \cdot W∂sj−1∂sj=tanh′(⋅)⋅W,tanh导数的绝对值≤1,多次连乘后梯度会"指数级缩小"(梯度消失);

- 若权重矩阵 WWW 的特征值大于1,连乘后梯度会"指数级增大"(梯度爆炸)。

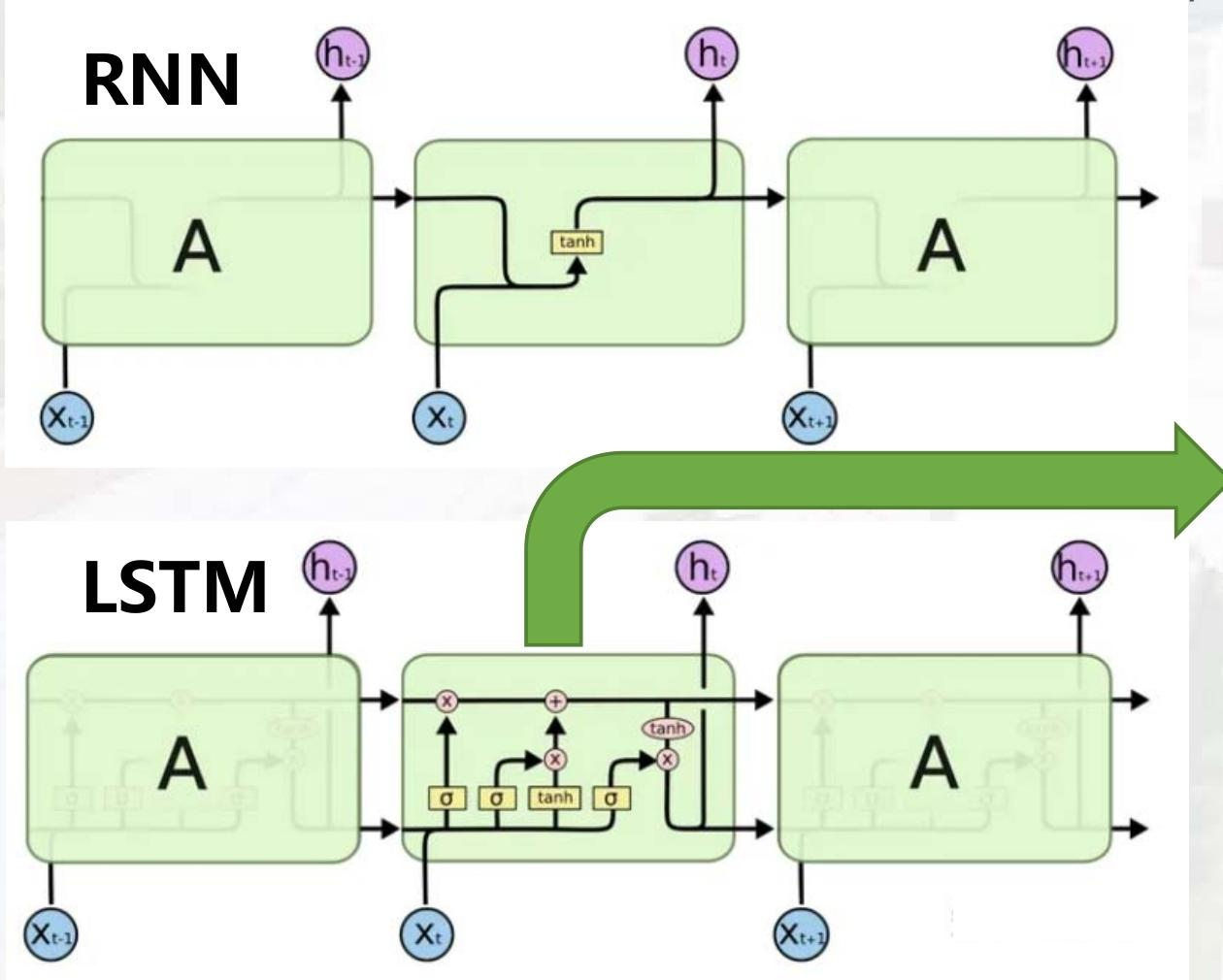

04 长短期记忆网络(LSTM)

核心改进:解决长程依赖

通过引入记忆单元(Cell State) 和三门结构(遗忘门、输入门、输出门) ,实现对信息的"选择性遗忘"和"选择性存储",缓解梯度消失问题。

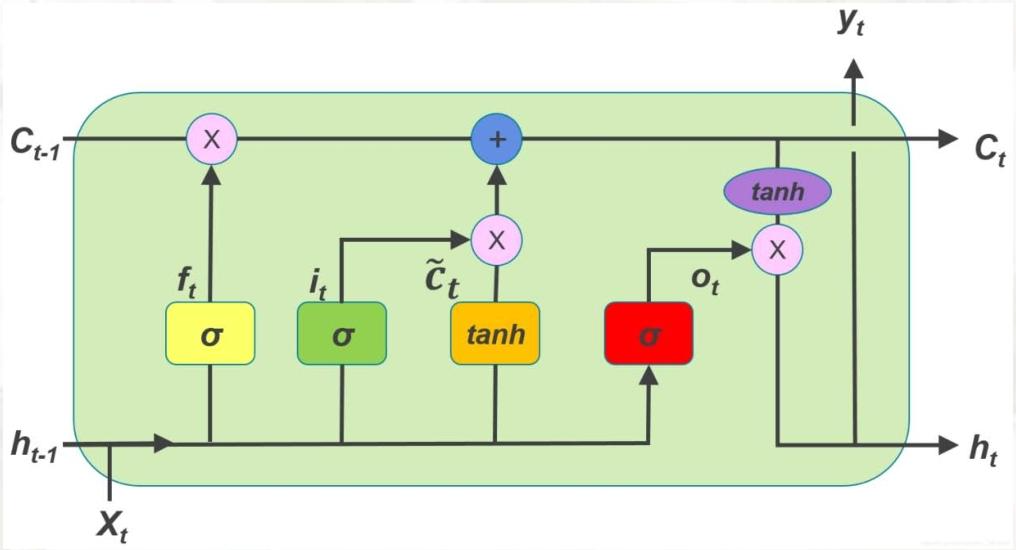

关键结构与公式

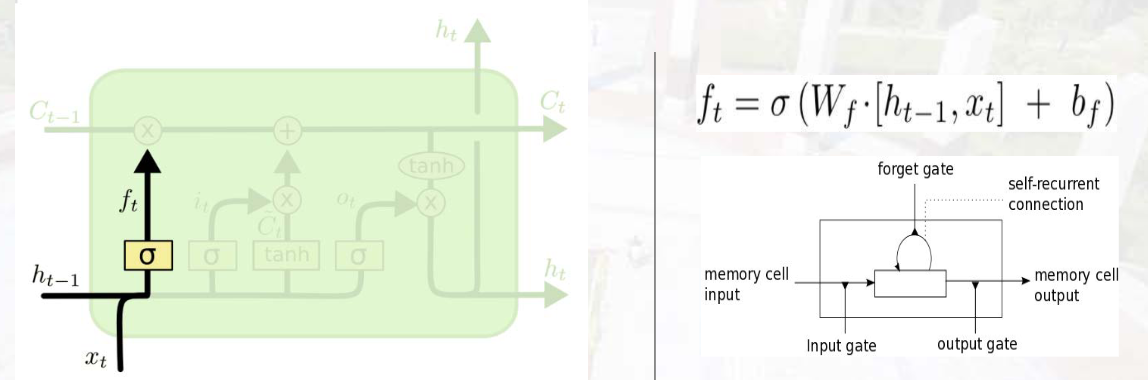

1. 遗忘门(Forget Gate)

- 作用:决定从记忆单元中丢弃哪些信息。

- 计算 :ft=σ(Wf⋅[ht−1,xt]+bf)f_{t}=\sigma\left(W_{f} \cdot\left[h_{t-1}, x_{t}\right]+b_{f}\right)ft=σ(Wf⋅[ht−1,xt]+bf)

其中,σ\sigmaσ 为sigmoid函数(输出0-1,0表示完全丢弃,1表示完全保留),[ht−1,xt][h_{t-1}, x_t][ht−1,xt] 表示将 ht−1h_{t-1}ht−1 与 xtx_txt 拼接,WfW_fWf 为遗忘门权重,bfb_fbf 为偏置。

遗忘门计算短时记忆信息与当前信息的关系,用sigmoid映射到[0,1],得到抛弃短时记忆的程度。

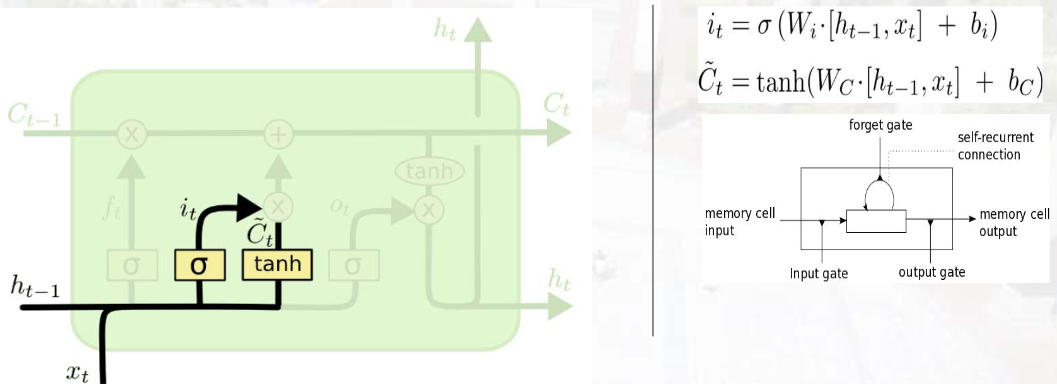

2. 输入门(Input Gate)

- 作用:决定哪些新信息存入记忆单元。

- 计算 :

① 筛选更新信息:it=σ(Wi⋅[ht−1,xt]+bi)i_{t}=\sigma\left(W_{i} \cdot\left[h_{t-1}, x_{t}\right]+b_{i}\right)it=σ(Wi⋅[ht−1,xt]+bi)

② 生成候选记忆:C~t=tanh(WC⋅[ht−1,xt]+bC)\tilde{C}{t}=\tanh \left(W{C} \cdot\left[h_{t-1}, x_{t}\right]+b_{C}\right)C~t=tanh(WC⋅[ht−1,xt]+bC)(tanh输出-1~1,调节信息增减)

输入门计算,计算iti_tit查看短时记忆和当前输入的关系,用sigmoid映射到[0,1],判断添加输入到长时记忆中。计算C^t\hat{C}_tC^t 计算一个此次要被添加的长时记忆值。tanh只是一个激活函数,和sigmoid作用不一样。

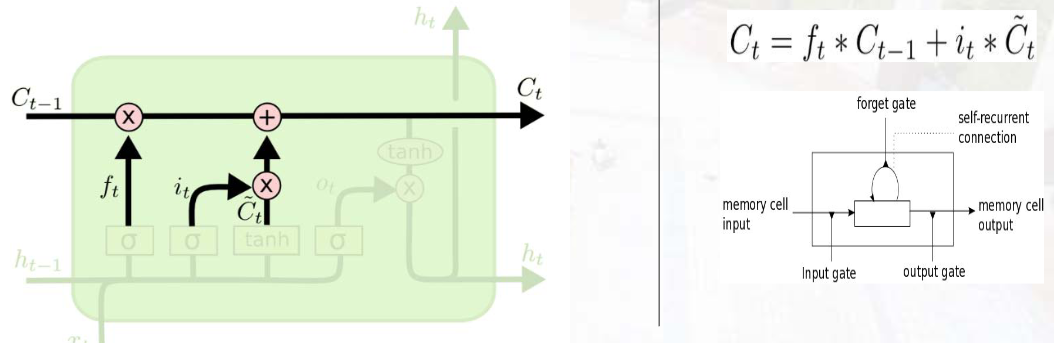

3. 记忆单元更新(Cell State Update)

- 作用:结合遗忘门和输入门,更新长期记忆。

- 计算 :Ct=ft⊙Ct−1+it⊙C~tC_{t}=f_{t} \odot C_{t-1}+i_{t} \odot \tilde{C}{t}Ct=ft⊙Ct−1+it⊙C~t

其中,⊙\odot⊙ 为元素级乘法,Ct−1C{t-1}Ct−1 为上一时刻记忆单元,CtC_tCt 为当前时刻记忆单元。

更新长时记忆。求出短时记忆被遗忘后的剩余,以及此次要被添加的输入,相加得到更新后的当前时刻的长时记忆。

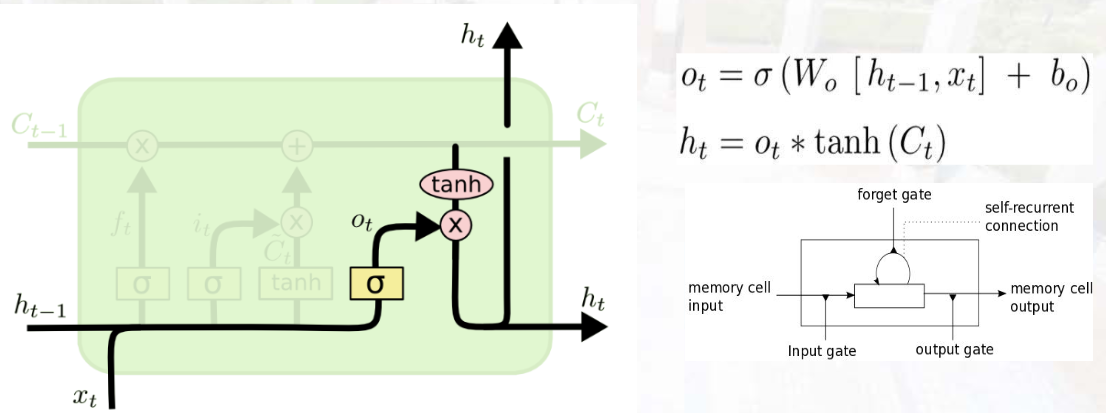

4. 输出门(Output Gate)

- 作用:决定从记忆单元中输出哪些信息到隐藏状态。

- 计算 :

① 筛选输出信息:ot=σ(Wo[ht−1,xt]+bo)o_{t}=\sigma\left(W_{o}\left[h_{t-1}, x_{t}\right]+b_{o}\right)ot=σ(Wo[ht−1,xt]+bo)

② 更新隐藏状态:ht=ot⊙tanh(Ct)h_t = o_t \odot \tanh(C_t)ht=ot⊙tanh(Ct)(tanh将记忆单元值归一化到-1~1,再与输出门结果相乘)

更新短时记忆。根据当前时刻的输入值,更新下一时刻的短时记忆。

激活函数作用

- sigmoid:用于三门结构,输出0-1,模拟"门的开关";

- tanh:用于生成候选记忆和归一化记忆单元,输出-1~1,增强信息表达能力并维持数值稳定。

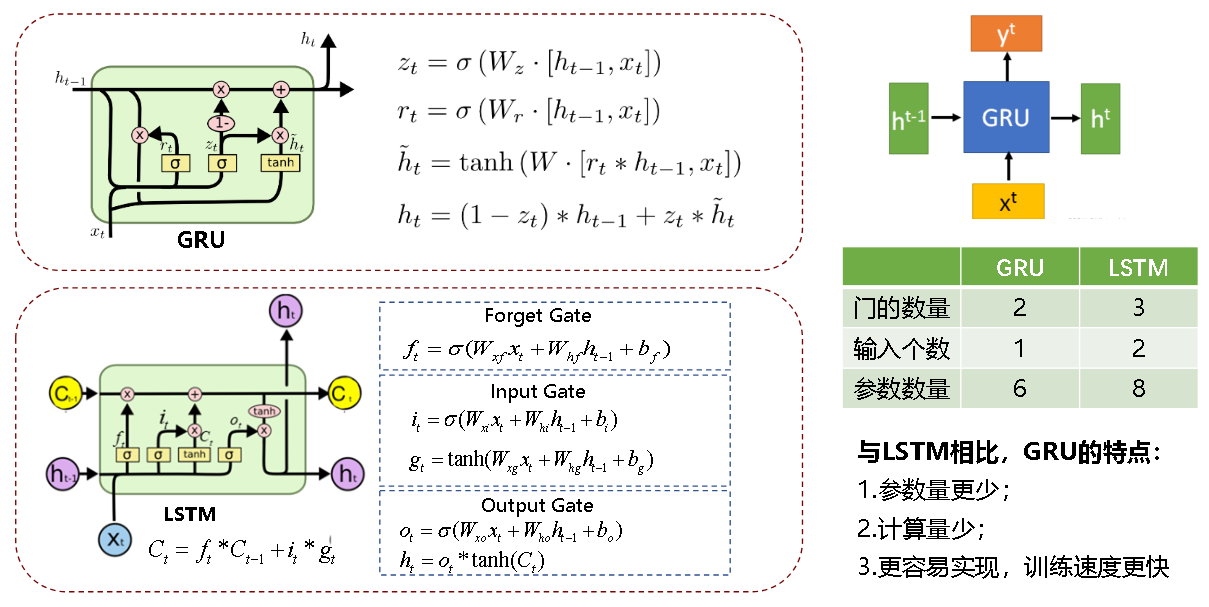

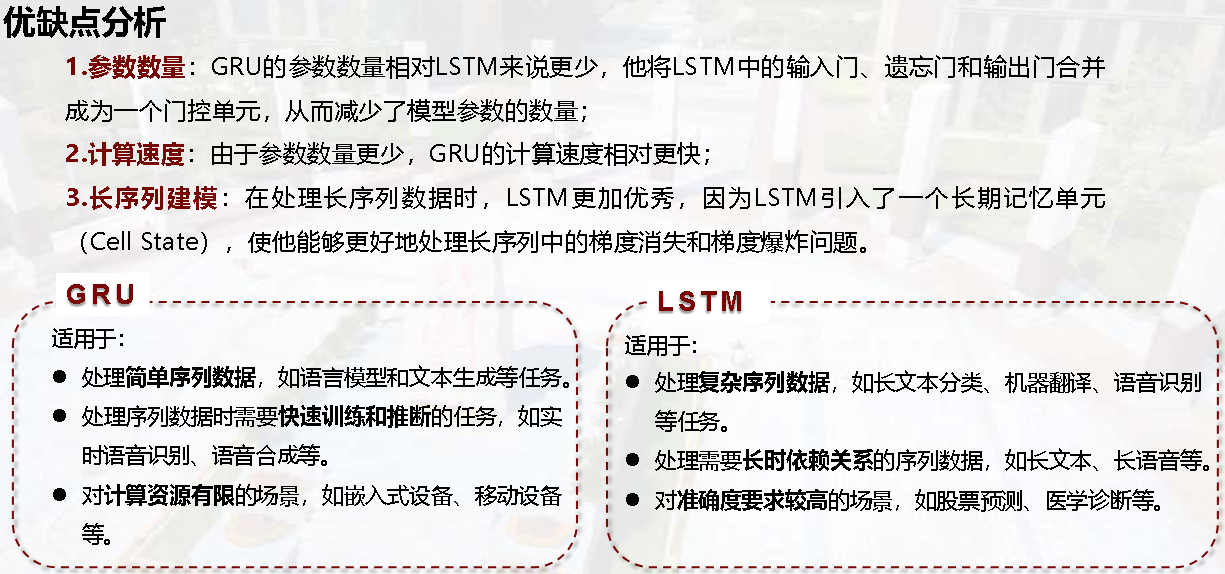

LSTM与GRU对比

门控循环单元(GRU)是LSTM的简化版,减少门数量和参数,计算效率更高:

| 对比维度 | GRU(门控循环单元) | LSTM(长短期记忆网络) |

|---|---|---|

| 门数量 | 2个(重置门、更新门) | 3个(遗忘门、输入门、输出门) |

| 记忆单元 | 无独立记忆单元(隐藏状态兼顾) | 有独立记忆单元(Cell State) |

| 参数数量 | 更少(计算更快) | 更多(建模能力更强) |

| 长序列处理能力 | 较好 | 更优(尤其长程依赖) |

GRU讲解

在 GRU(门控循环单元)中,重置门(Reset Gate) 和 更新门(Update Gate) 是实现"记忆管理"的核心组件------通过简单的结构替代了 LSTM 的三大门控,却能高效平衡"短期依赖捕捉"与"长期记忆保留",下面结合你的描述拆解两者的逻辑:

一、重置门(Reset Gate):"遗忘机制"------筛选要丢弃的过去信息

1. 核心作用:判断"过去信息中哪些该丢"

重置门的本质是对"上一时刻的隐藏状态 ht−1h_{t-1}ht−1(过去记忆)"做"筛选丢弃":它会生成一个 [0,1] 区间的门控向量,向量中每个元素的数值大小,决定了"过去记忆对应位置的信息是否该被保留"。

- 若重置门某位置值 接近 0 :表示"该位置的过去信息几乎全部丢弃",此时模型更依赖"当前输入 xtx_txt"生成新信息,适合捕捉序列中的短期依赖(比如句子中相邻词的关联、时间序列的近期波动);

- 若重置门某位置值 接近 1:表示"该位置的过去信息大部分保留",模型会结合更多历史记忆生成新信息。

2. 计算逻辑(附公式)

重置门 rtr_trt 的计算需结合"当前输入 xtx_txt"和"上一时刻隐藏状态 ht−1h_{t-1}ht−1",通过 sigmoid 激活映射到 [0,1] 区间:

rt=σ(Wxrxt+Whrht−1+br) r_t = \sigma\left( W_{xr} x_t + W_{hr} h_{t-1} + b_r \right) rt=σ(Wxrxt+Whrht−1+br)

- Wxr、WhrW_{xr}、W_{hr}Wxr、Whr 是权重矩阵,brb_rbr 是偏置项,用于学习"输入与过去记忆的关联模式";

- σ\sigmaσ(sigmoid)是关键:确保输出在 [0,1] 区间,直接对应"信息保留/丢弃的比例"。

3. 对记忆的影响:参与生成"候选隐藏状态"

重置门的筛选结果,会直接作用于"候选隐藏状态 h~t\tilde{h}th~t"的计算(h~t\tilde{h}th~t 是"当前输入与筛选后过去记忆融合的新信息"):

h~t=tanh(Wxhxt+Whh(rt⊙ht−1)+bh) \tilde{h}t = \tanh\left( W{xh} x_t + W{hh} (r_t \odot h{t-1}) + b_h \right) h~t=tanh(Wxhxt+Whh(rt⊙ht−1)+bh)

其中 rt⊙ht−1r_t \odot h_{t-1}rt⊙ht−1 是元素级乘法 ------重置门 rtr_trt 像"过滤器",逐元素控制 ht−1h_{t-1}ht−1 中信息的流入量:rtr_trt 越小,流入 h~t\tilde{h}_th~t 的过去信息越少,模型对"近期输入"的响应越敏感。

二、更新门(Update Gate):"关注机制"------决定要记住的过去信息

1. 核心作用:判断"过去信息中哪些该留,以及如何结合新信息"

更新门是 GRU 的"核心管理者",它同时负责两件事:

- 保留过去记忆 :决定"上一时刻隐藏状态 ht−1h_{t-1}ht−1 中有多少信息要传递到当前时刻 hth_tht";

- 融入新信息 :决定"候选隐藏状态 h~t\tilde{h}_th~t(当前新信息)中有多少要加入到当前时刻 hth_tht"。

这种"双向控制"让更新门能高效捕捉长期依赖(比如句子的主题、时间序列的整体趋势): - 若更新门某位置值 接近 1:表示"该位置的过去记忆几乎全部保留",新信息融入少,适合传递长期稳定的记忆;

- 若更新门某位置值 接近 0:表示"该位置的过去记忆几乎全部替换为新信息",适合响应序列中的新变化。

2. 计算逻辑(附公式)

更新门 ztz_tzt 的计算与重置门类似,同样通过 sigmoid 映射到 [0,1] 区间:

zt=σ(Wxzxt+Whzht−1+bz) z_t = \sigma\left( W_{xz} x_t + W_{hz} h_{t-1} + b_z \right) zt=σ(Wxzxt+Whzht−1+bz)

- Wxz、WhzW_{xz}、W_{hz}Wxz、Whz 是权重矩阵,bzb_zbz 是偏置项,用于学习"长期记忆保留与新信息融入的平衡模式"。

3. 对记忆的影响:生成"最终隐藏状态"

更新门通过"加权融合"生成当前时刻的隐藏状态 hth_tht,公式如下:

ht=(1−zt)⊙h~t+zt⊙ht−1 h_t = (1 - z_t) \odot \tilde{h}t + z_t \odot h{t-1} ht=(1−zt)⊙h~t+zt⊙ht−1

- zt⊙ht−1z_t \odot h_{t-1}zt⊙ht−1:保留的"过去记忆部分"------更新门值越大,保留的过去信息越多;

- (1−zt)⊙h~t(1 - z_t) \odot \tilde{h}_t(1−zt)⊙h~t:融入的"新信息部分"------更新门值越小,融入的新信息越多;

- 两者相加后,hth_tht 既包含了筛选后的过去记忆,也融入了当前新信息,实现"记忆的动态更新"。

三、重置门 vs 更新门:核心差异与协同作用

| 维度 | 重置门(Reset Gate)rtr_trt | 更新门(Update Gate)ztz_tzt |

|---|---|---|

| 核心功能 | 筛选"要丢弃的过去信息"(遗忘机制) | 平衡"保留的过去信息"与"融入的新信息"(关注机制) |

| 作用对象 | 仅作用于"候选隐藏状态 h~t\tilde{h}_th~t"的计算 | 直接作用于"最终隐藏状态 hth_tht"的生成 |

| 依赖捕捉优势 | 擅长捕捉短期依赖(近期输入关联) | 擅长捕捉长期依赖(长期记忆传递) |

| 数值含义 | 值越小 → 丢弃的过去信息越多 | 值越大 → 保留的过去信息越多 |

05 序列到序列模型(Seq2Seq)

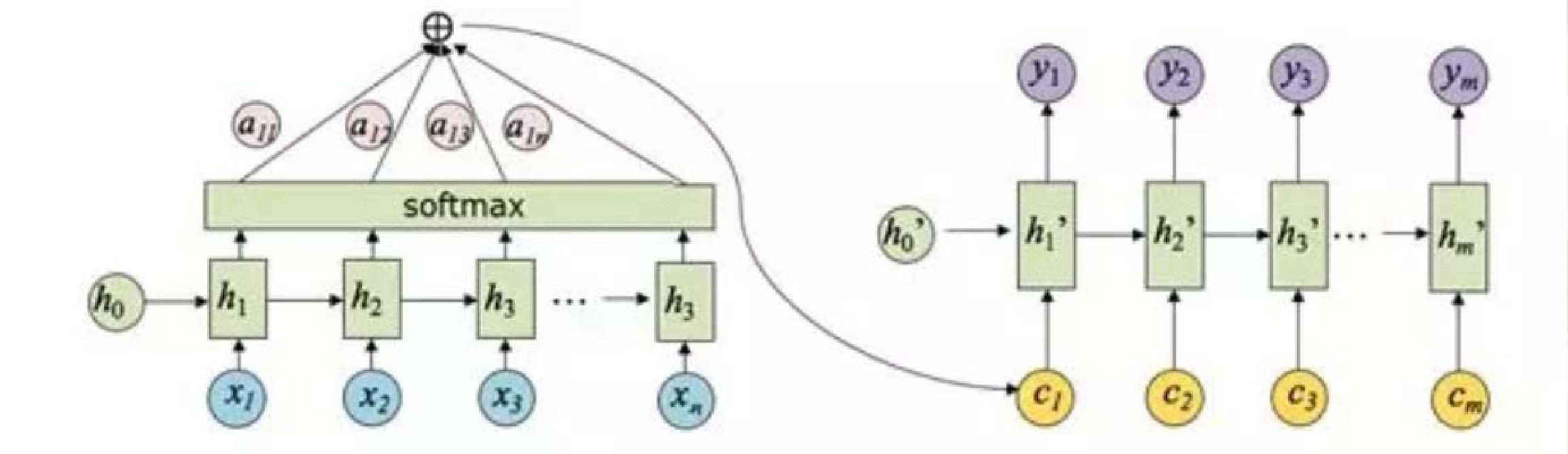

核心框架:编码器-解码器(Encoder-Decoder)

将序列处理分为"编码"和"解码"两步,解决输入输出序列长度不一致的问题(如机器翻译、文本摘要)。

1. 编码器(Encoder)

- 作用:将输入序列(如法语句子)编码为固定长度的"上下文向量(Context Vector, C)",捕捉序列全局信息。

- 结构 :通常由RNN/LSTM/Transformer编码器构成,将最后一个时间步的隐藏状态作为上下文向量 CCC。

2. 解码器(Decoder)

- 作用 :根据上下文向量 CCC 和上一时刻输出,生成目标序列(如英语句子)。

- 结构 :通常由RNN/LSTM/Transformer解码器构成,初始隐藏状态为 CCC,每个时间步生成一个输出(如单词),直到生成"结束标记(EOS)"。

关键符号

- BOS(Begin-of-Sentence):句子开始标记(如翻译任务中,解码器输入以BOS开头);

- EOS(End-of-Sentence):句子结束标记(解码器生成EOS时停止输出)。

示例:机器翻译

输入(法语):"Je suis etudiant"(我是学生)→ 编码器编码为 CCC → 解码器生成输出(英语):"I am a student"(以BOS开头,EOS结尾)。

06 注意力机制(Attention)

核心问题:Seq2Seq的局限性

Seq2Seq中,编码器仅用一个固定长度的上下文向量 CCC 传递信息,当输入序列较长时,易丢失早期细节(如长句翻译中,前面的单词信息被稀释)。

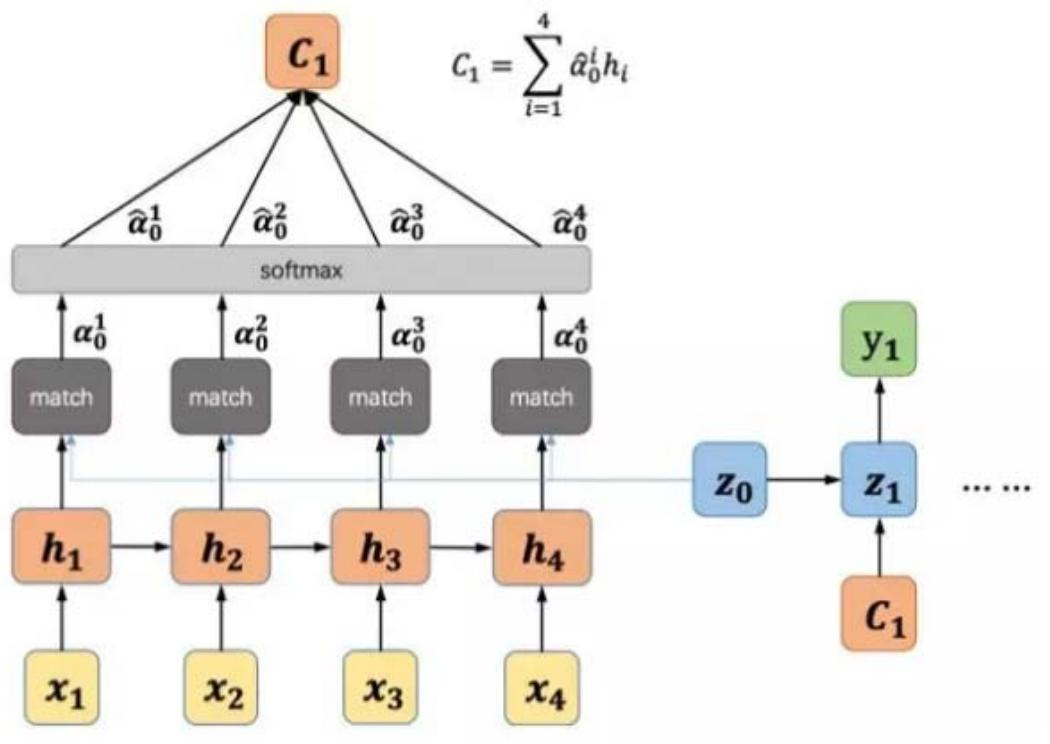

核心思想:动态上下文向量

decoder每个时间步生成输出时,"关注"编码器输入序列中与当前输出相关的部分,生成动态上下文向量 cic_ici (而非固定 CCC),提升长序列建模能力。

关键公式

-

注意力权重计算 :

① 计算匹配度(相似度):eij=a(si−1,hj)e_{ij} = a(s_{i-1}, h_j)eij=a(si−1,hj),其中 si−1s_{i-1}si−1 为解码器 i−1i-1i−1 时刻隐藏状态,hjh_jhj 为编码器 jjj 时刻隐藏状态,a(⋅)a(\cdot)a(⋅) 为相似度函数(如点积、余弦相似度);

② 归一化权重:αij=exp(eij)∑k=1Txexp(eik)\alpha_{ij}=\frac{\exp \left(e_{ij}\right)}{\sum_{k=1}^{T_x} \exp \left(e_{ik}\right)}αij=∑k=1Txexp(eik)exp(eij)(Softmax归一化,αij\alpha_{ij}αij 表示解码器第 iii 步对编码器第 jjj 步的注意力权重)。

-

动态上下文向量 :

ci=∑j=1Txαijhjc_i=\sum_{j=1}^{T_x} \alpha_{ij} h_jci=∑j=1Txαijhj(对编码器隐藏状态按注意力权重加权求和,聚焦相关信息)。 -

解码器输出 :

p(yi∣y1,...,yi−1,x)=g(yi−1,si,ci)p\left(y_i | y_1, ..., y_{i-1}, x\right)=g\left(y_{i-1}, s_i, c_i\right)p(yi∣y1,...,yi−1,x)=g(yi−1,si,ci)其中,g(⋅)g(\cdot)g(⋅) 为输出函数(如Softmax),yi−1y_{i-1}yi−1 为解码器上一时刻输出,sis_isi 为解码器当前隐藏状态。

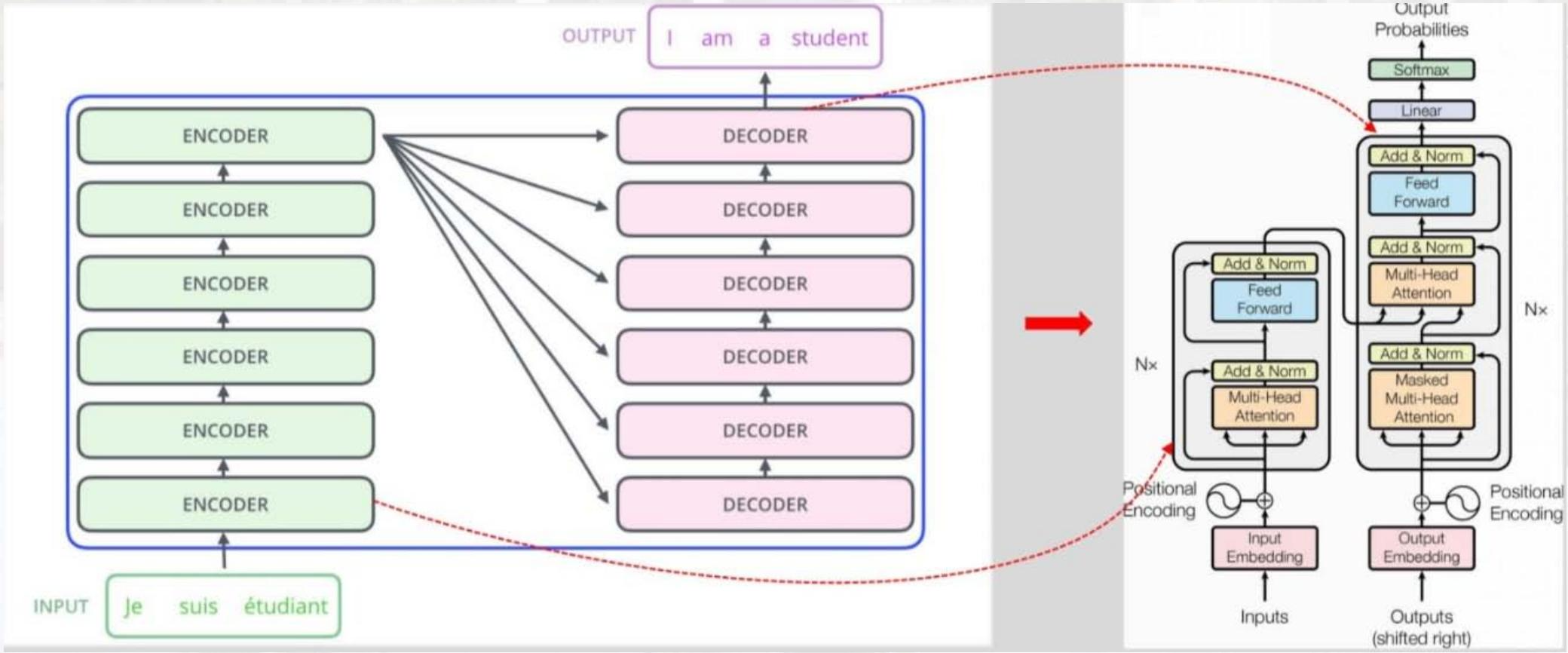

07 Transformer模型(2017)

核心突破:完全基于注意力机制

摒弃RNN的循环结构,完全依赖自注意力(Self-Attention) 机制捕捉序列全局依赖,支持并行计算(RNN需按时间步串行计算),大幅提升训练效率。

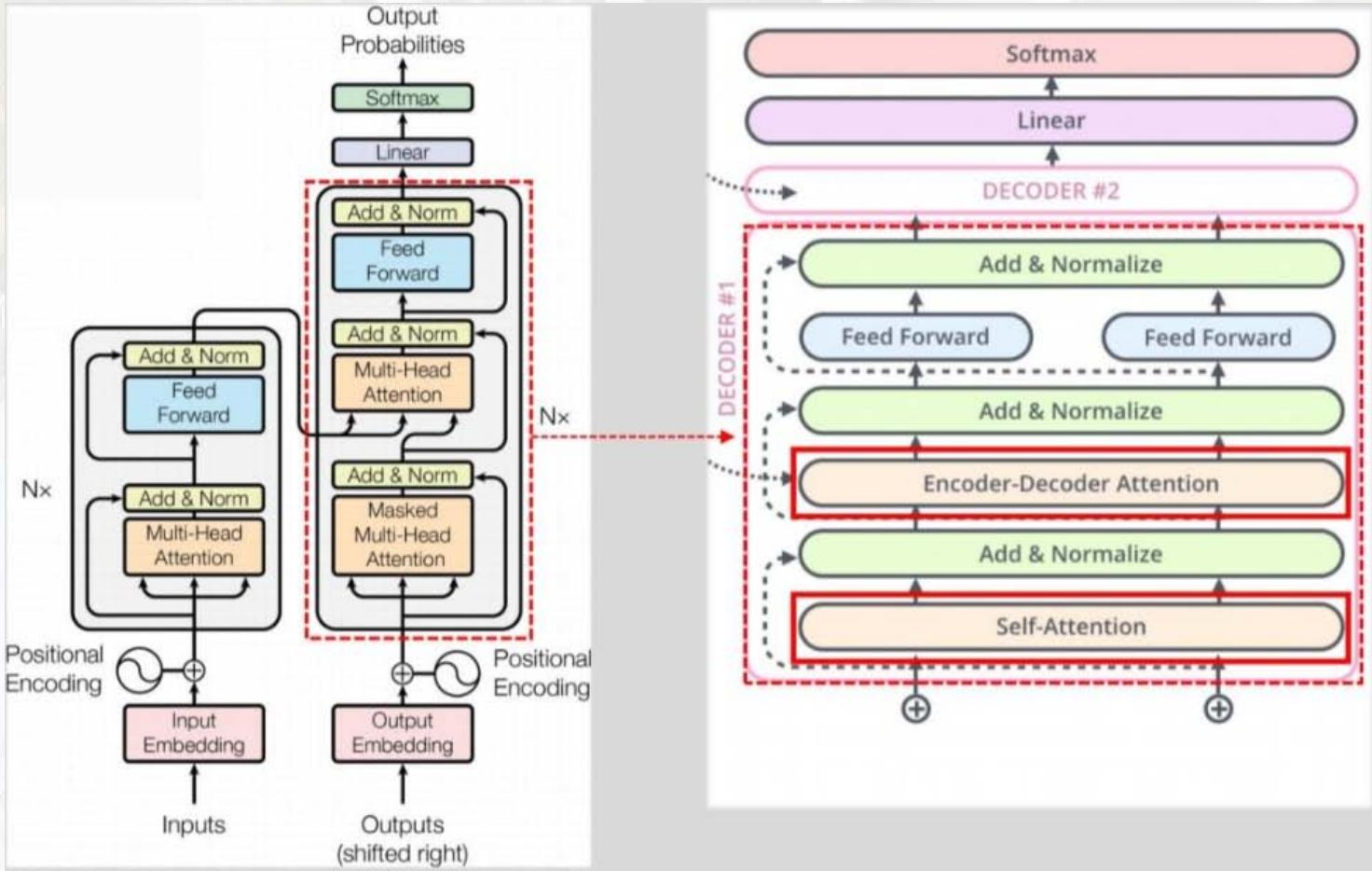

关键结构:编码器与解码器

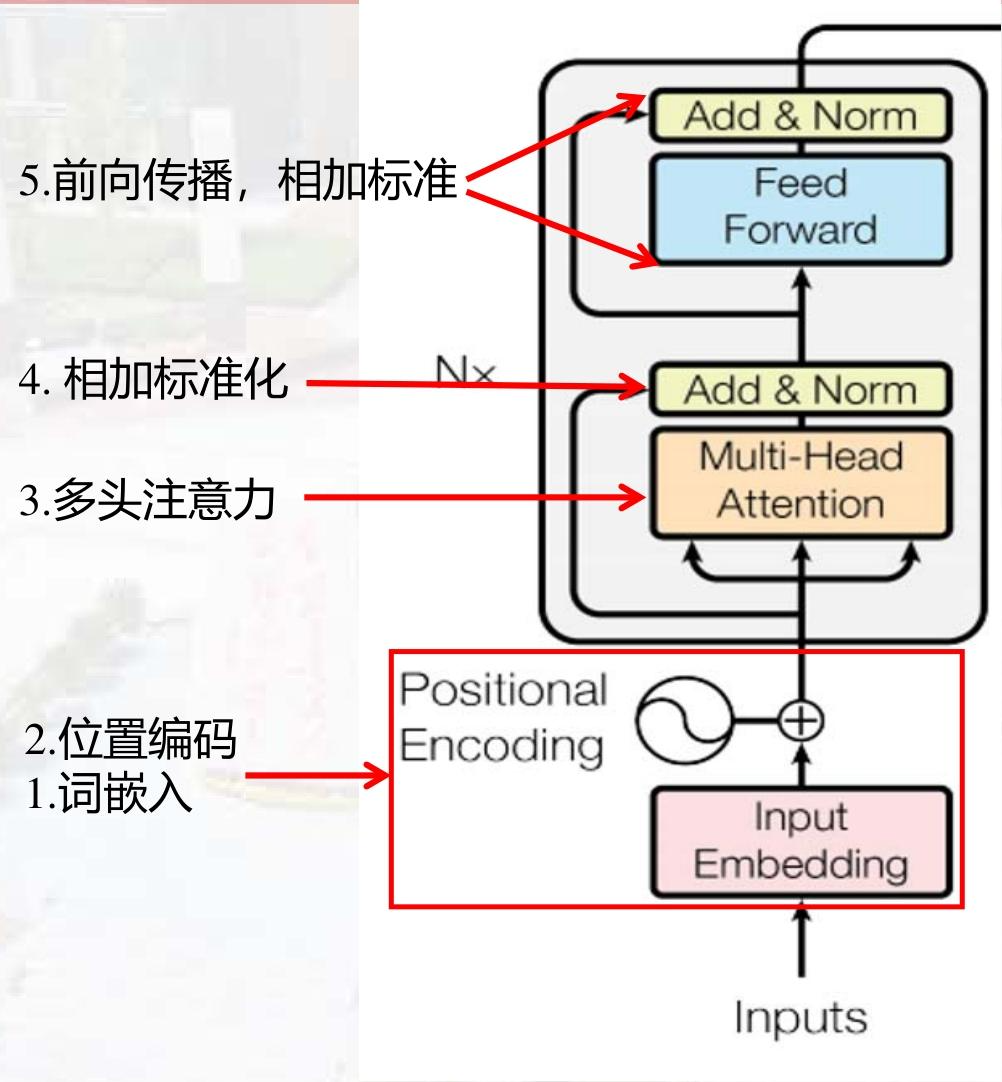

1. 编码器(Encoder)

-

输入处理 :

① 词嵌入(Token Embedding):将单词映射为向量;

② 位置编码(Positional Encoding):加入位置信息(因自注意力无时间顺序,需显式编码位置),公式为:

PE(pos,2i)=sin(pos/100002i/dmodel)PE_{(pos, 2i)}=\sin \left(pos / 10000^{2i/d_{model}}\right)PE(pos,2i)=sin(pos/100002i/dmodel)

PE(pos,2i+1)=cos(pos/100002i/dmodel)PE_{(pos, 2i+1)}=\cos \left(pos / 10000^{2i/d_{model}}\right)PE(pos,2i+1)=cos(pos/100002i/dmodel)其中,pospospos 为位置,iii 为向量维度索引,dmodeld_{model}dmodel 为词嵌入维度。

-

编码器块(重复N次) :

① 多头自注意力(Multi-Head Self-Attention):将自注意力拆分为多个"头",并行捕捉不同类型的依赖(如语法依赖、语义依赖);

② 前馈网络(Feed-Forward Network, FFN):对每个位置的向量独立进行线性变换,公式为:

FFN(x)=max(0,xW1+b1)W2+b2FFN(x) = \max \left(0, x W_1 + b_1\right) W_2 + b_2FFN(x)=max(0,xW1+b1)W2+b2(ReLU激活);③ 残差连接与层归一化(Add & Norm):缓解梯度消失,加速训练。

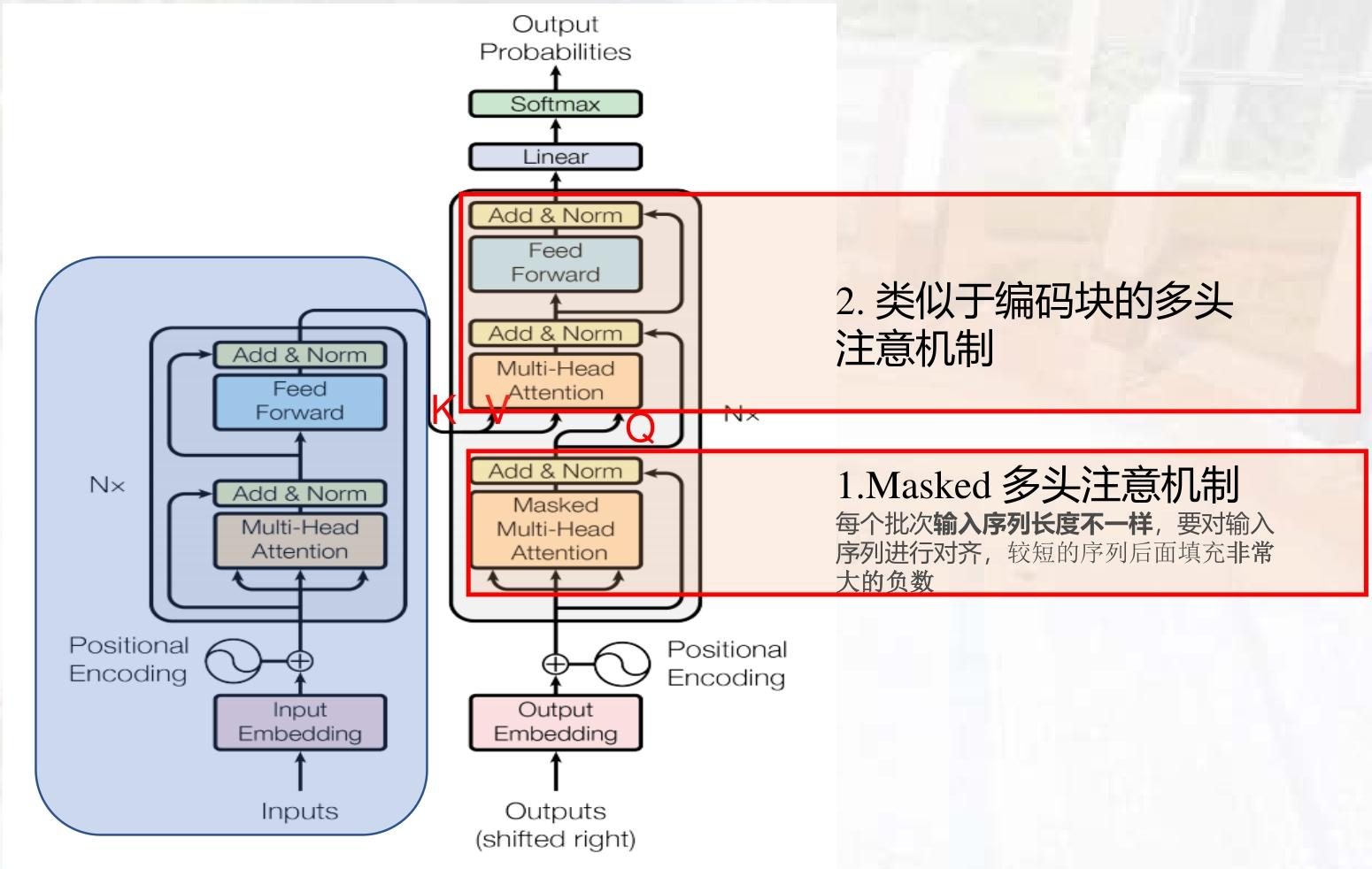

2. 解码器(Decoder)

- 额外结构 :

① 掩码多头自注意力(Masked Multi-Head Self-Attention):防止解码器"看到"未来时刻的输出(如生成第 iii 个单词时,仅能利用前 i−1i-1i−1 个单词);

② 编码器-解码器注意力(Encoder-Decoder Attention):解码器关注编码器输出的相关信息(类似Seq2Seq的注意力机制)。

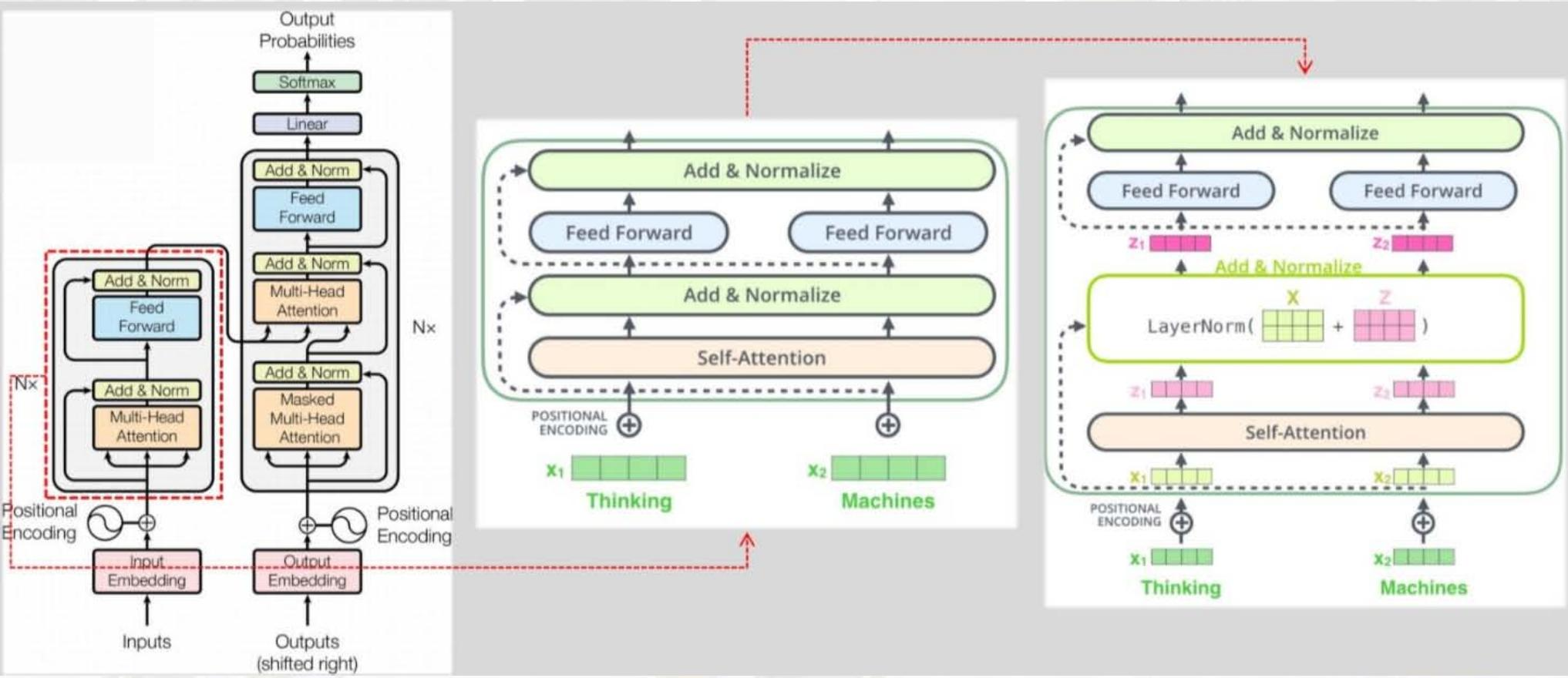

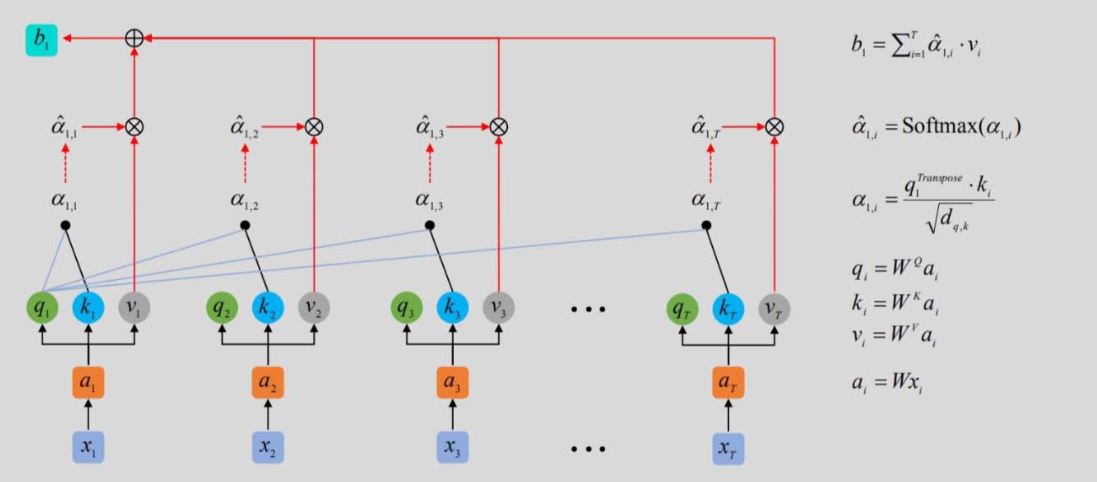

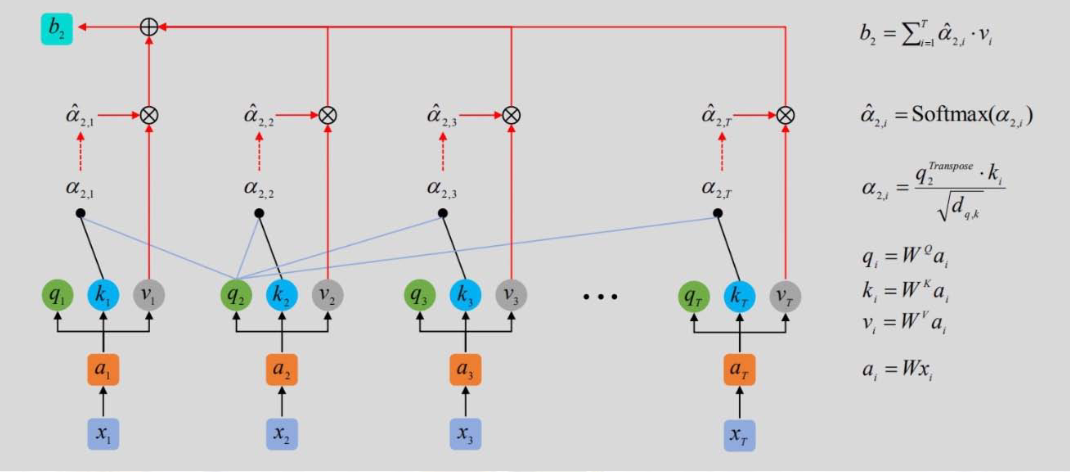

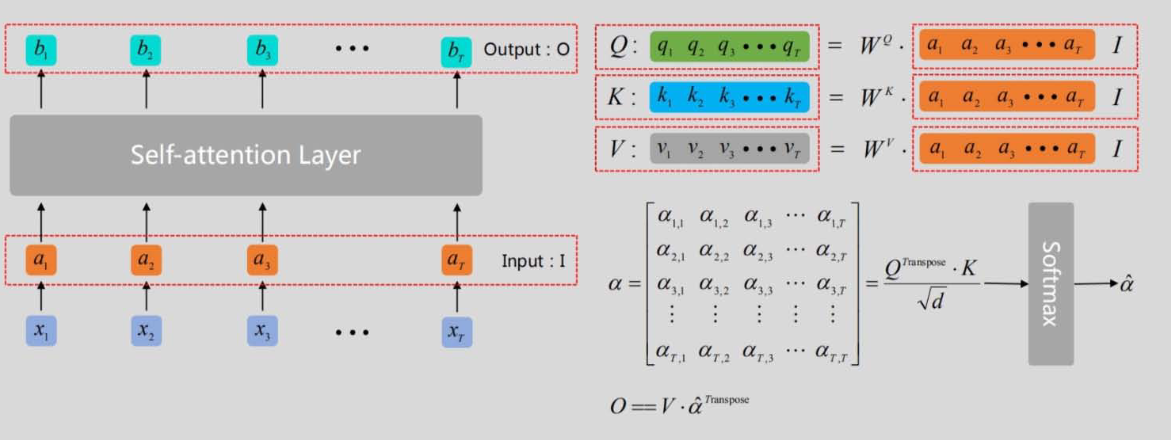

自注意力机制(Self-Attention)

1. 核心概念:Q、K、V

- 查询(Query, Q):当前位置的向量,用于"查询"其他位置的相关性;

- 键(Key, K):其他位置的向量,用于"匹配"查询;

- 值(Value, V):其他位置的向量,用于"生成"注意力输出。

2. 计算步骤

- 线性变换:Q=XWQQ = X W_QQ=XWQ,K=XWKK = X W_KK=XWK,V=XWVV = X W_VV=XWV(WQ、WK、WVW_Q、W_K、W_VWQ、WK、WV 为可训练权重);

- 计算相似度:scores=QKTdk\text{scores} = \frac{Q K^T}{\sqrt{d_k}}scores=dk QKT(dk\sqrt{d_k}dk 为缩放因子,避免维度过高导致Softmax梯度消失,dkd_kdk 为Q/K的维度);

- 掩码(可选):对解码器,掩盖未来位置的得分(设为-∞);

- 归一化:α=Softmax(scores)\alpha = \text{Softmax}(\text{scores})α=Softmax(scores)(注意力权重);

- 加权求和:Attention(Q,K,V)=αV\text{Attention}(Q,K,V) = \alpha VAttention(Q,K,V)=αV(自注意力输出)。

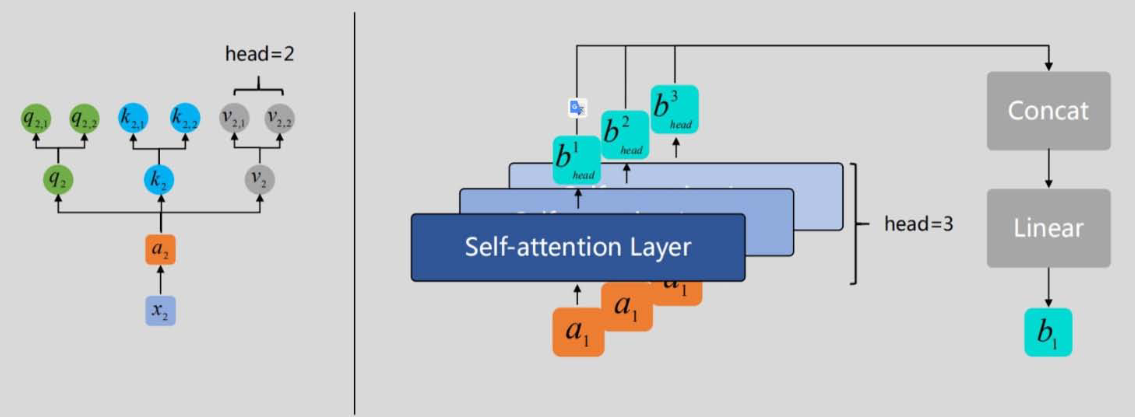

3. 多头自注意力(Multi-Head Attention)

将Q、K、V拆分为 hhh 个"头",分别计算自注意力后拼接,再通过线性变换融合:

MultiHead(Q,K,V)=Concat(head1,head2,...,headh)WOMultiHead(Q,K,V) = \text{Concat}(head_1, head_2, ..., head_h) W_OMultiHead(Q,K,V)=Concat(head1,head2,...,headh)WO

其中,headi=Attention(QWQi,KWKi,VWVi)head_i = \text{Attention}(Q W_{Q_i}, K W_{K_i}, V W_{V_i})headi=Attention(QWQi,KWKi,VWVi),WOW_OWO 为融合权重。

08 BERT模型(2018)

核心定位:基于Transformer的预训练语言模型

通过"预训练+微调"模式,在海量文本上预训练通用语言表示,再针对具体任务(如情感分类、问答)微调,大幅提升NLP任务性能。

模型结构

-

基础架构 :仅使用Transformer编码器(无解码器),分为两种规模:

① BERT-BASE:12层Transformer编码器,768维隐藏层,12个自注意力头,1.1亿参数;

② BERT-LARGE:24层Transformer编码器,1024维隐藏层,16个自注意力头,3.4亿参数。

-

输入表示 :

输入向量 = 词嵌入(Token Embedding) + 段落嵌入(Segment Embedding,区分两个句子) + 位置嵌入(Positional Embedding),示例:

输入文本:"[CLS] my dog is cute [SEP] he likes play ##ing [SEP]"

-

CLS\]:分类标记,用于句子级任务(如情感分类),其输出作为句子表示;

- ##ing:词片段标记(BERT使用WordPiece分词,将未登录词拆分为子词)。

-

预训练任务

通过两个无监督任务让模型学习语言规律:

1. 掩码语言模型(Masked Language Modeling, MLM)

- 任务 :随机掩盖输入中15%的单词,让模型预测被掩盖的单词。

- 80%概率替换为[MASK](如"my dog is [MASK]");

- 10%概率替换为随机单词(如"my dog is cat");

- 10%概率保留原单词(如"my dog is cute")。

- 目的:让模型学习上下文依赖(如通过"my dog"预测"cute")。

2. 下一句预测(Next Sentence Prediction, NSP)

- 任务 :给定两个句子A和B,判断B是否为A的下一句(标签为"isNext"或"NotNext")。

- 50%概率为真实下一句(如A:"She cooked pasta",B:"It was delicious" → "isNext");

- 50%概率为随机句子(如A:"She cooked pasta",B:"Birds fly in the sky" → "NotNext")。

- 目的:让模型学习句子间的逻辑关系(如因果、转折)。

微调任务与性能

在GLUE(通用语言理解评估)任务集(含情感分类、文本蕴含、语义相似度等9个任务)上,BERT-LARGE模型的平均准确率达82.1%,超过传统模型(如BiLSTM+ELMo);在SQuAD问答任务中,BERT-LARGE的F1分数达91.8%,接近人类水平(91.2%)。

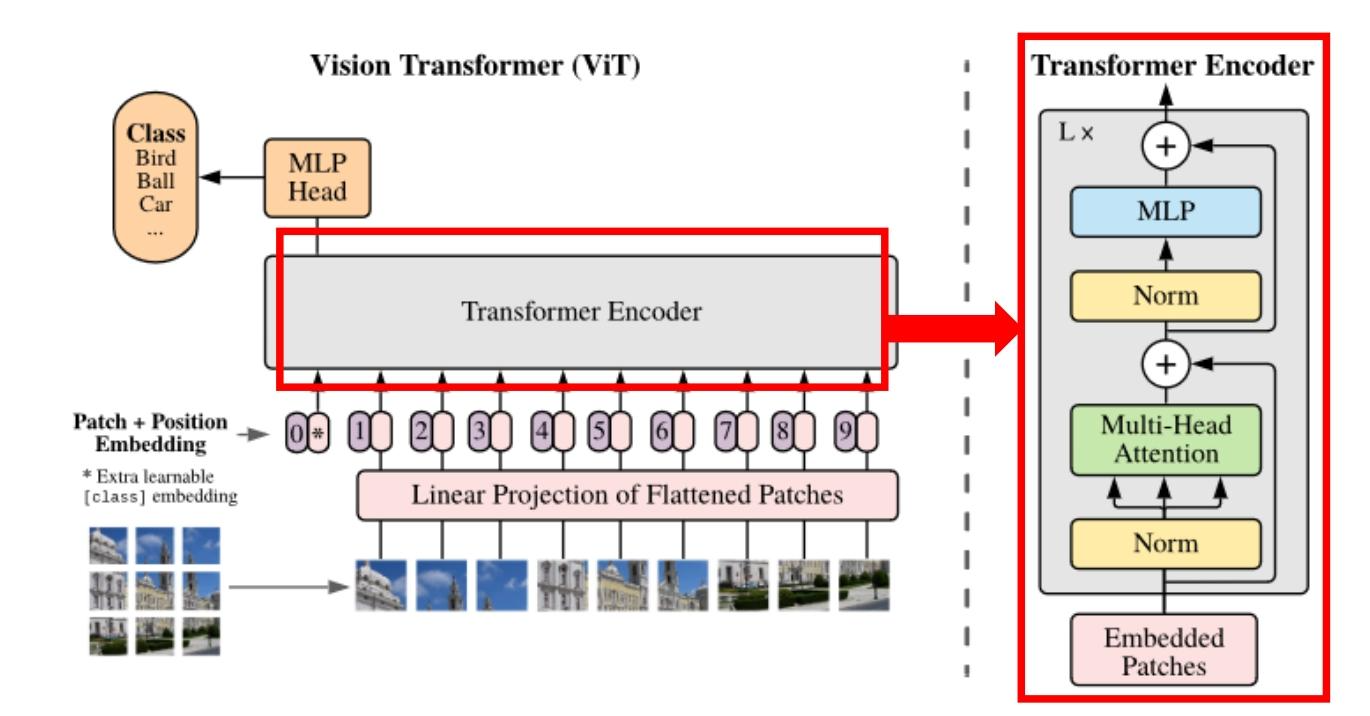

09 视觉Transformer(ViT,Vision Transformer)

核心思想:将图像转化为序列,用Transformer处理

打破CNN在计算机视觉领域的垄断,将图像分割为"图像块(Patch)",视为类似文本单词的序列,用Transformer编码器进行分类或回归。

模型流程

1. 图像块分割与嵌入(Patch Embedding)

- 步骤 :

① 将输入图像(如224×224×3,H×W×C)分割为大小为P×P的图像块(如P=16),共生成 N=H×WP×PN = \frac{H \times W}{P \times P}N=P×PH×W 个块(224×224图像分割为16×16块,得 N=196N=196N=196 个块);

② 将每个图像块展平(如16×16×3=768维),通过线性投影映射到D维特征空间(如D=768),得到"图像块嵌入"(Patch Embedding)。

2. 加入类别标记与位置编码

-

类别标记([class]):类似BERT的[CLS],在图像块嵌入序列前添加一个可学习的向量,其最终输出作为图像的全局表示,用于分类;

-

位置编码(Positional Embedding):与Transformer类似,使用可学习的1D位置向量,与图像块嵌入相加(而非拼接),保留空间位置信息。

最终输入序列维度:(N+1)×D(N+1) \times D(N+1)×D(如196+1=197个向量,每个768维)。

3. Transformer编码器处理

- 结构 :重复L层Transformer编码器块(与BERT编码器一致),每层包含:

① 多头自注意力(捕捉图像块间的空间依赖,如"猫的眼睛"与"猫的耳朵"的关联);

② 前馈网络(FFN);

③ 残差连接与层归一化。

4. 分类头(Classification Head)

- 取Transformer编码器输出的"类别标记([class])"向量,通过一个简单的MLP(或线性层)输出类别概率(如ImageNet的1000类)。

关键公式

-

输入序列构建 :

z0=[xclass;xp1E;xp2E;⋯ ;xpNE]+Eposz_{0}=\left[x_{class} ; x_{p}^{1} E ; x_{p}^{2} E ; \cdots ; x_{p}^{N} E\right]+E_{pos}z0=[xclass;xp1E;xp2E;⋯;xpNE]+Epos其中,xclassx_{class}xclass 为类别标记,xpix_p^ixpi 为第 iii 个图像块,EEE 为线性投影权重(R(P2⋅C)×D\mathbb{R}^{(P^2 \cdot C) \times D}R(P2⋅C)×D),EposE_{pos}Epos 为位置编码(R(N+1)×D\mathbb{R}^{(N+1) \times D}R(N+1)×D)。

-

编码器块更新 :

zℓ′=MSA(LN(zℓ−1))+zℓ−1z_{\ell}' = \text{MSA}\left(\text{LN}(z_{\ell-1})\right) + z_{\ell-1}zℓ′=MSA(LN(zℓ−1))+zℓ−1(多头自注意力+残差连接)

zℓ=MLP(LN(zℓ′))+zℓ′z_{\ell} = \text{MLP}\left(\text{LN}(z_{\ell}')\right) + z_{\ell}'zℓ=MLP(LN(zℓ′))+zℓ′(前馈网络+残差连接)其中,ℓ=1,2,...,L\ell=1,2,...,Lℓ=1,2,...,L 为编码器层数,zL0z_L^0zL0 为类别标记的最终输出。

-

分类输出 :

y=LN(zL0)y = \text{LN}(z_L^0)y=LN(zL0)(类别标记输出经层归一化后,输入分类头)。

实验性能

- 预训练数据影响:ViT在小数据集(如ImageNet-1k,120万样本)上性能略逊于CNN(如ResNet),但在大数据集(如JFT-300M,3亿样本)上性能超越CNN,证明其"数据饥渴"特性;

- 图像分类结果:在ImageNet-21k(1400万样本)预训练后,ViT-L/16(大模型,16×16图像块)在ImageNet-1k上的Top-1准确率达85.9%,超过ResNet等传统CNN模型。

核心优势

- 并行计算:无CNN的卷积操作,图像块处理可完全并行,训练效率高;

- 全局依赖:自注意力机制可直接捕捉图像全局依赖(如CNN需通过多层卷积间接捕捉);

- 跨模态迁移:与NLP的Transformer结构统一,便于跨模态任务(如图文生成)的模型设计。