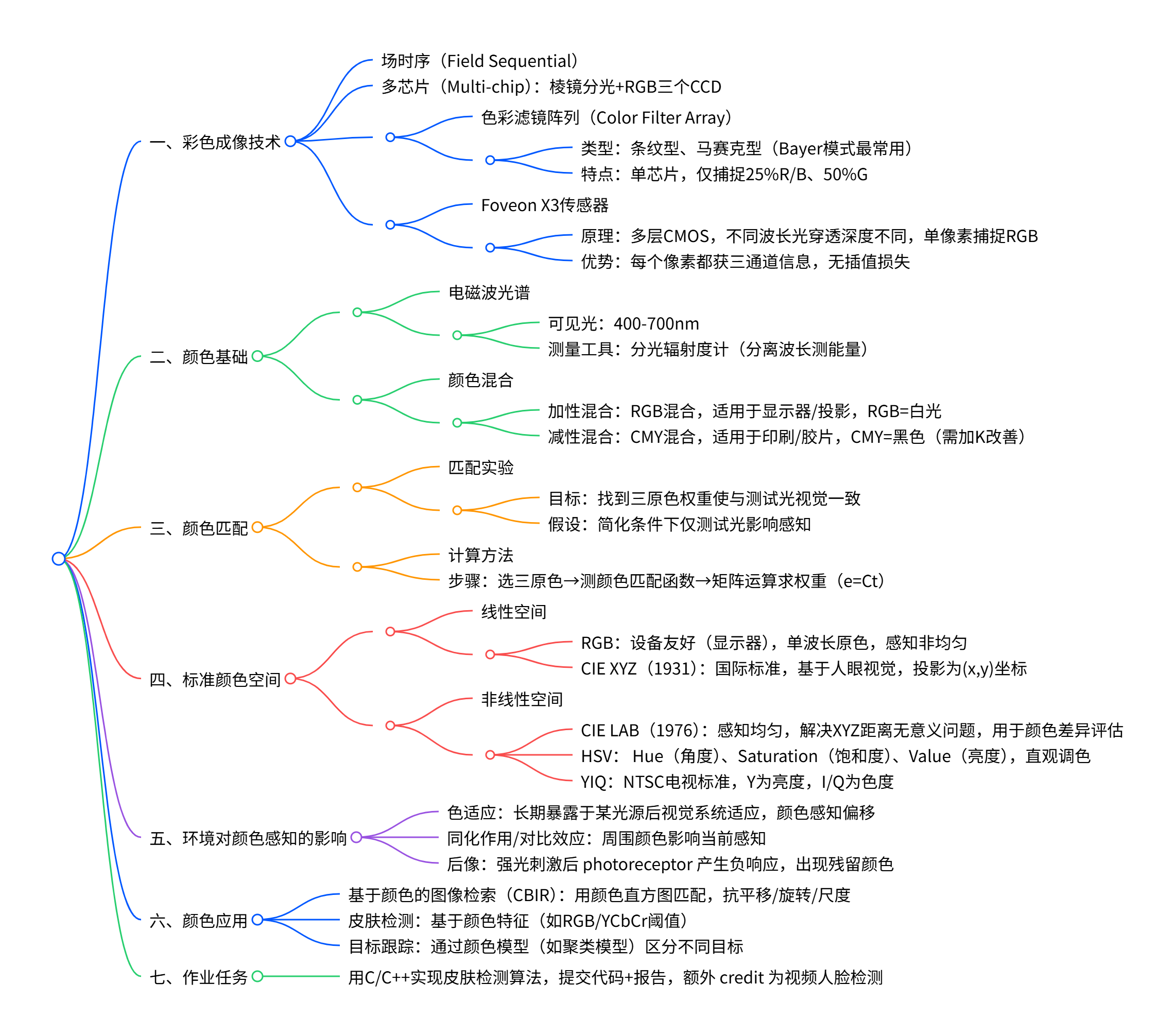

12.彩色视觉

首先介绍彩色成像技术 的四种实现方式(场时序 、多芯片 、色彩滤镜阵列 如Bayer模式、Foveon X3传感器 ,其中Foveon X3通过三层CMOS实现每个像素捕捉RGB三通道);其次阐述颜色基础,包括电磁波光谱 (可见光400-700nm)、加性颜色混合 (RGB混合成白光,适用于显示器)与减性颜色混合 (CMY混合成黑色,适用于印刷);接着讲解颜色匹配实验 (通过调整三原色权重匹配测试光,推导颜色匹配函数)及标准颜色空间 (线性空间如RGB、CIE XYZ,非线性空间如CIE LAB(感知均匀)、HSV(直观调色));最后介绍环境对颜色感知的影响(色适应 、同化作用、后像)及颜色的实际应用(基于颜色的图像检索(CBIR)、皮肤检测、目标跟踪),并布置作业要求用C/C++实现皮肤检测算法。

思维导图

详细总结

彩色成像技术

彩色成像通过不同硬件方案实现RGB三通道信息捕捉,四种核心技术对比如下:

| 技术类型 | 核心原理 | 关键特点 | 应用场景 |

|---|---|---|---|

| 场时序(Field Sequential) | 按时间顺序切换RGB光源/滤镜,单传感器分时捕捉 | 结构简单,易出现色彩串扰 | 早期彩色相机 |

| 多芯片(Multi-chip) | 镜头→棱镜分光(按波长)→RGB三个CCD分别接收 | 色彩还原准,无插值,体积大、成本高 | 专业摄影设备(如单反) |

| 色彩滤镜阵列(CFA) | 单芯片表面覆盖RGB滤镜马赛克(如Bayer模式) | 常用Bayer模式(2G:1R:1B),仅25%R/B、50%G | 消费级相机、手机摄像头 |

| Foveon X3传感器 | 三层CMOS传感器,不同波长光穿透深度不同(红深、绿中、蓝浅) | 每个像素直接捕捉RGB三通道,无插值损失 | 专业级相机(如Sigma相机) |

光谱与颜色混合

-

光谱基础

- 电磁波光谱中可见光范围400-700nm ,测量工具为分光辐射度计(分离波长并测量各波长能量);

- 光源光谱示例:红宝石激光(单波长)、钨丝灯(连续光谱)、日光(宽光谱)。

-

颜色混合类型

| 混合类型 | 核心原理 | 原色组合 | 混合结果 | 应用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 加性混合 | 不同波长光叠加,能量相加 | R(红)、G(绿)、B(蓝) | RGB叠加产生白光,R+G=黄,G+B=青,R+B=品红 | 显示器、投影仪、LED屏幕等发光设备 |

| 减性混合 | 颜料吸收特定波长,反射剩余波长,能量相减 | C(青)、M(品红)、Y(黄) | CMY理论上叠加为黑色,实际需加K(黑)增强 | 印刷、胶片、颜料调色等吸光介质 |

颜色匹配

-

颜色匹配实验

- 目标:确定三原色( primaries )的权重,使与测试光的视觉效果一致;

- 实验设计:双分区屏幕,一侧为测试光,另一侧为可调强度的三原色,观察者调整权重至视觉匹配;

- 关键现象:部分测试光需"负权重"(将某原色加入测试光侧才能匹配)。

-

颜色匹配计算

- 步骤1:选择三原色(如645.2nm红、525.3nm绿、444.4nm蓝);

- 步骤2:测量颜色匹配函数 c1(λi),c2(λi),c3(λi)c_1(\lambda_i),c_2(\lambda_i),c_3(\lambda_i)c1(λi),c2(λi),c3(λi)(单位波长测试光的三原色权重);

- 步骤3:对任意光谱信号t(λ)t(\lambda)t(λ),通过矩阵运算求权重:[e1e2e3]=[c1(λ1)⋯c1(λN)c2(λ1)⋯c2(λN)c3(λ1)⋯c3(λN)][t(λ1)⋮t(λN)]\begin{bmatrix}e_1\\e_2\\e_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c_1(\lambda_1)&\cdots&c_1(\lambda_N)\\c_2(\lambda_1)&\cdots&c_2(\lambda_N)\\c_3(\lambda_1)&\cdots&c_3(\lambda_N)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}t(\lambda_1)\\\vdots\\t(\lambda_N)\end{bmatrix} e1e2e3 = c1(λ1)c2(λ1)c3(λ1)⋯⋯⋯c1(λN)c2(λN)c3(λN) t(λ1)⋮t(λN) ,即e=Cte=Cte=Ct。

标准颜色空间

颜色空间用于数值化表示颜色,分为线性与非线性两类,核心参数对比如下:

| 颜色空间 | 类型 | 核心特点 | 关键参数/标准 | 应用场景 |

|---|---|---|---|---|

| RGB | 线性 | 设备友好,基于单波长原色,感知非均匀 | R(0-255)、G(0-255)、B(0-255) | 显示器、相机、数字图像存储 |

| CIE XYZ | 线性 | 1931年CIE制定,基于人眼视觉,国际标准 | X、Y、Z(三刺激值),投影(x=X/(X+Y+Z),y=Y/(X+Y+Z)) | 颜色标准化、跨设备转换 |

| CIE LAB | 非线性 | 1976年制定,感知均匀(相同距离对应相同视觉差异) | L(亮度)、a(红绿)、b(黄蓝) | 颜色差异评估、印刷调色 |

| HSV | 非线性 | 直观符合人类调色习惯,H编码为角度 | H(0-360°)、S(0-1)、V(0-1) | 图像编辑(如PS调色) |

| YIQ | 非线性 | NTSC电视标准,分离亮度(Y)与色度(I/Q) | Y(亮度)、I(橙蓝)、Q(绿紫) | 电视广播、视频压缩 |

- 关键补充:CIE XYZ存在感知非均匀 问题(相同坐标距离≠相同视觉差异),通过McAdam椭圆验证,因此需CIE LAB等均匀空间优化。

环境对颜色感知的影响

- 色适应(Chromatic Adaptation):长期暴露于某光源(如暖光、冷光),视觉系统会适应该光源的色度与亮度,导致相同物体在不同光源下感知颜色不同;

- 同化作用与对比效应:周围颜色影响当前感知(如灰色块在红色背景下偏绿,在绿色背景下偏红);

- 后像(Afterimage):强光刺激后,感光细胞产生负响应,出现与刺激色互补的残留图像(如长时间看红色后,看白色背景出现绿色后像)。

颜色的实际应用

-

基于颜色的图像检索(CBIR)

- 原理:提取图像颜色直方图(无空间信息,抗平移/旋转/尺度),计算查询图与数据库图的直方图交集,按相似度排序;

- 示例:Google图片搜索、Spylight时尚检索。

-

颜色基皮肤检测

- 核心:利用皮肤在特定颜色空间(如YCbCr、RGB)的阈值范围,区分皮肤与非皮肤区域;

- 应用:人脸检测、视频监控中的目标分割。

-

颜色基目标跟踪

- 原理:为每个目标建立颜色模型(如聚类模型),通过颜色匹配跟踪目标(如跟踪不同人物);

- 参考算法:D.Ramanan等人的"Tracking People by Learning their Appearance"。

作业任务

- 要求:用C/C++ 编写皮肤检测算法,提交代码+实验报告;

- 额外 credit:基于皮肤颜色在视频中实现人脸检测。

关键问题

彩色成像技术中,色彩滤镜阵列(如Bayer模式) 与Foveon X3传感器在RGB信息捕捉方式上有何核心差异?这些差异导致二者在图像质量与应用场景上有何不同?

核心差异体现在"RGB信息的像素级捕捉方式":

-

色彩滤镜阵列(Bayer模式):

- 捕捉方式:单芯片表面覆盖RGB滤镜马赛克,常用2G:1R:1B 比例(人眼对绿光更敏感),每个像素仅捕捉1个通道(如R或G或B),缺失通道需通过插值(如双线性插值)补充;

- 图像质量:存在插值误差,易产生伪色或细节损失;

- 应用场景:消费级设备(手机、普通相机),成本低、体积小。

-

Foveon X3传感器:

- 捕捉方式:三层CMOS传感器,利用"不同波长光穿透硅的深度不同"(蓝光穿透浅、绿光中、红光深),每个像素直接捕捉RGB三通道信息,无需插值;

- 图像质量:无插值损失,色彩还原更准、细节更丰富;

- 应用场景:专业级设备(如Sigma单反相机),对色彩精度要求高的场景(专业摄影、色彩检测)。

加性颜色混合 与减性颜色混合的核心原理、原色组合及能量变化规律完全不同,试对比二者差异,并说明各自的典型应用场景为何不同?

二者差异源于"能量作用方式",具体对比如下:

| 对比维度 | 加性颜色混合 | 减性颜色混合 |

|---|---|---|

| 核心原理 | 不同波长的光直接叠加,能量相加 | 颜料/滤光片吸收特定波长,反射剩余波长,能量相减 |

| 原色组合 | R(红,650nm)、G(绿,550nm)、B(蓝,~450nm) | C(青)、M(品红)、Y(黄)(分别吸收R、G、B) |

| 混合规律 | 原色叠加:RGB=白光,R+G=黄,G+B=青,R+B=品红 | 原色叠加:CMY=黑色(理论),实际因颜料纯度需加K(黑) |

| 能量变化 | 混合后总能量≥单一原色能量(如R+G能量>R) | 混合后总能量≤单一原色能量(如C+M反射能量<C) |

| 应用场景差异 | 适用于"自发光设备"(显示器、投影仪、LED),因设备可直接发射RGB光叠加; | 适用于"非自发光介质"(印刷、胶片、颜料),因介质需通过反射环境光呈现颜色,需用颜料吸收特定波长。 |

CIE XYZ颜色空间作为国际标准,为何还需要CIE LAB颜色空间?二者在"感知均匀性"上有何核心差异?CIE LAB的哪些设计使其能解决XYZ的不足?

答案:

-

需CIE LAB的原因:CIE XYZ虽为国际标准,但存在感知非均匀性------坐标空间中"相同的欧氏距离"对应"不同的视觉颜色差异",无法准确量化人眼感知的颜色相似度,而实际场景(如印刷调色、颜色质量检测)需"坐标距离与视觉差异成正比",因此需CIE LAB优化。

-

感知均匀性差异:

- CIE XYZ :非均匀,通过McAdam椭圆验证------在XYZ的(x,y)投影图中,人眼能分辨的最小颜色差异(Just Noticeable Difference, JND)表现为大小、形状不同的椭圆,椭圆越大,该区域坐标距离与视觉差异的偏差越大(如红色区域椭圆远大于绿色区域);

- CIE LAB:感知均匀,1976年基于XYZ转换而来,通过非线性变换调整坐标比例,使LAB空间中"相同的欧氏距离"对应"人眼感知的相同颜色差异",McAdam椭圆近似为大小一致的圆。

-

CIE LAB的设计优化:

- 坐标定义:L(亮度,0=黑~100=白)、a(红绿轴,a+为品红、a-为绿)、b(黄蓝轴,b+为黄、b-为蓝);

- 转换逻辑:基于XYZ与标准白光(如D65)的关系,通过非线性压缩(如对XYZ值取立方根)调整感知比例,确保不同颜色区域的视觉差异与坐标距离一致,满足颜色差异评估、跨设备颜色匹配等需求。

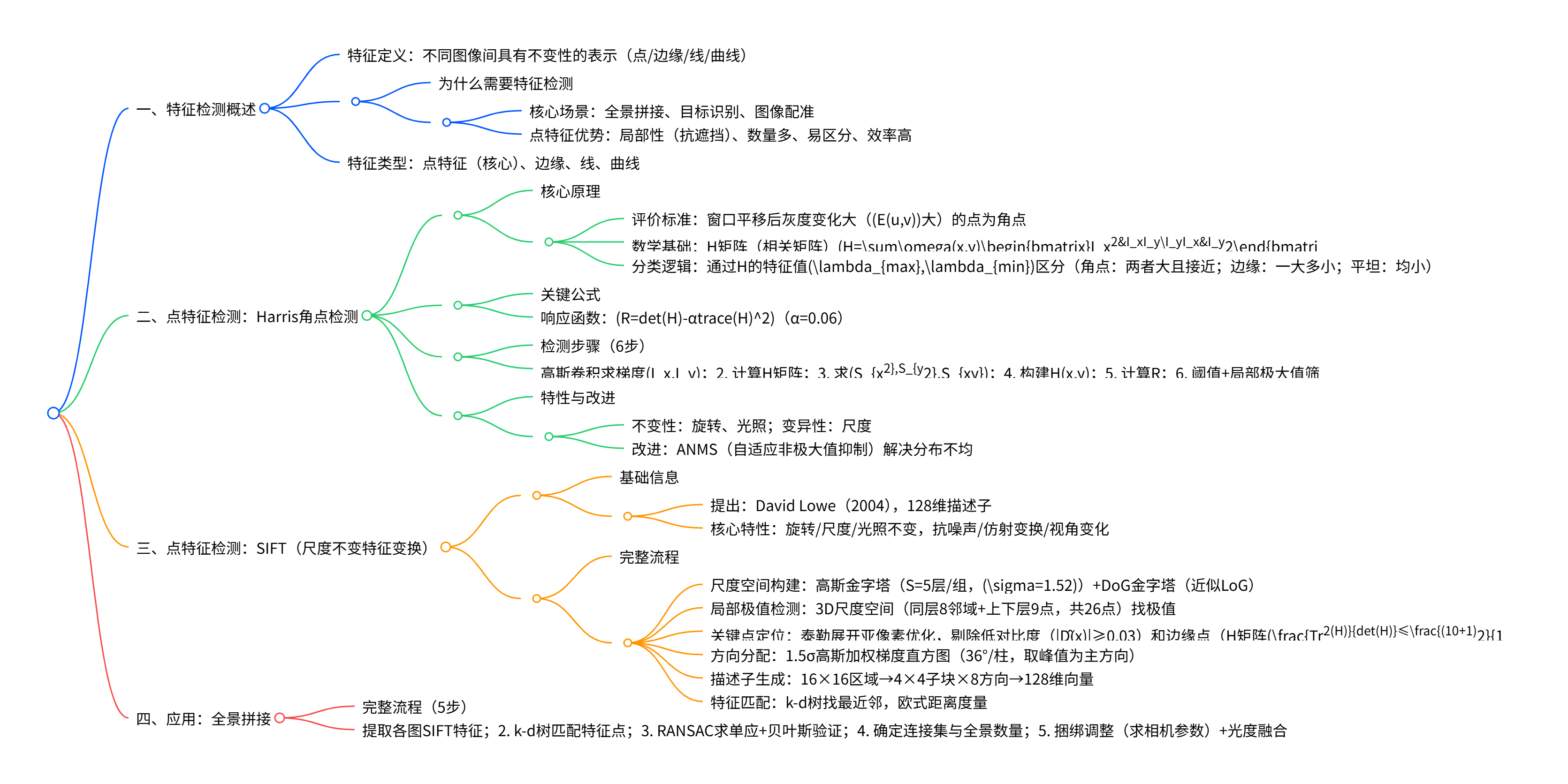

13.计算机视觉中的特征检测

核心聚焦点特征检测 :首先定义特征为"不同图像间具有不变性的表示",说明其在全景拼接 等场景中的关键作用(如通过"检测特征点→匹配→图像配准"实现拼接);随后详细阐述Harris角点检测 (基于H矩阵的特征值分类角点/边缘/平坦区域,响应函数R=det(H)−αtrace(H)2R=det(H)-αtrace(H)^2R=det(H)−αtrace(H)2,α=0.06,具有旋转/光照不变性但无尺度不变性);重点讲解SIFT(尺度不变特征变换) (Lowe 2004年提出,通过构建高斯金字塔与DoG尺度空间、极值检测、亚像素关键点定位、方向分配及128维描述子,实现旋转/尺度/光照不变性);最后介绍特征检测的典型应用------全景拼接(完整流程:提取SIFT特征→k-d树匹配→RANSAC求单应→捆绑调整→光度融合),并提及Harris的ANMS改进(解决特征点分布不均问题)。

思维导图

详细总结

特征检测基础

-

特征的定义与意义

- 特征:图像中"不同图像间具有不变性的表示",需满足"外观相似性",是实现图像配准、拼接、识别的核心。

- 为什么需要特征检测:直接处理像素级数据计算量大,特征可压缩信息(如全景拼接需通过特征点匹配实现图像对齐)。

- 特征类型 :聚焦点特征(核心),此外还有边缘、线、曲线等,点特征因"局部性(抗遮挡)、数量多、易区分、效率高"成为主流。

-

点特征的评价标准

优质点特征需满足:窗口沿任意方向平移时,灰度变化显著

Harris角点检测(核心点特征算法1)

1. 数学原理

-

灰度变化度量 :设窗口WWW平移(u,v)(u,v)(u,v),加权平方差(SSD)为:

E(u,v)=∑(x,y)∈Wω(x,y)[I(x+u,y+v)−I(x,y)]2E(u,v)=\sum_{(x,y)\in W}\omega(x,y)[I(x+u,y+v)-I(x,y)]^2E(u,v)=(x,y)∈W∑ω(x,y)[I(x+u,y+v)−I(x,y)]2

其中ω(x,y)\omega(x,y)ω(x,y)为高斯窗口(加权邻域),III为灰度值。 -

H矩阵(相关矩阵) :对I(x+u,y+v)I(x+u,y+v)I(x+u,y+v)泰勒展开并化简,得E(u,v)≈[uv]H[uv]E(u,v)\approx\begin{bmatrix}u&v\end{bmatrix}H\begin{bmatrix}u\\v\end{bmatrix}E(u,v)≈[uv]H[uv],其中:

H=∑(x,y)∈Wω(x,y)[Ix2IxIyIyIxIy2]H=\sum_{(x,y)\in W}\omega(x,y)\begin{bmatrix}I_x^2&I_xI_y\\I_yI_x&I_y^2\end{bmatrix}H=(x,y)∈W∑ω(x,y)[Ix2IyIxIxIyIy2]

Ix,IyI_x,I_yIx,Iy为图像x/y方向梯度(Sobel算子计算)。 -

特征值分类逻辑 :通过H的两个特征值λmax,λmin\lambda_{max},\lambda_{min}λmax,λmin判断像素类型:

像素类型 特征值条件 灰度变化特性 角点 λmax,λmin\lambda_{max},\lambda_{min}λmax,λmin均大且接近 任意方向平移均有显著变化 边缘 一特征值大,一特征值小 沿边缘方向平移无变化 平坦区域 两者均小 任意方向平移均无显著变化

2. 检测步骤(6步)

- 高斯卷积平滑图像,计算x/y方向梯度Ix,IyI_x,I_yIx,Iy;

- 对每个像素计算H矩阵;

- 计算梯度乘积的加权和:Sx2=ω∗Ix2S_{x^2}=\omega*I_x^2Sx2=ω∗Ix2、Sy2=ω∗Iy2S_{y^2}=\omega*I_y^2Sy2=ω∗Iy2、Sxy=ω∗IxIyS_{xy}=\omega*I_xI_ySxy=ω∗IxIy;

- 构建每个像素的H矩阵:H(x,y)=[Sx2SxySxySy2]H(x,y)=\begin{bmatrix}S_{x^2}&S_{xy}\\S_{xy}&S_{y^2}\end{bmatrix}H(x,y)=[Sx2SxySxySy2];

- 计算角点响应值:R=det(H)−αtrace(H)2R=det(H)-αtrace(H)^2R=det(H)−αtrace(H)2(det(H)=λ1λ2det(H)=\lambda_1\lambda_2det(H)=λ1λ2,trace(H)=λ1+λ2trace(H)=\lambda_1+\lambda_2trace(H)=λ1+λ2,α=0.06);

- 筛选角点:R>阈值且为局部极大值。

3. 特性与改进

- 核心特性 :

- 不变性:旋转不变 (H矩阵特征值旋转后不变)、光照不变(梯度对线性光照变化不敏感);

- 变异性:尺度不变性缺失(不同尺度下角点可能变为边缘/平坦区域)。

- 改进方案 :

- 问题:Harris检测的角点在高对比度区域分布密集,低对比度区域稀疏;

- 解决:ANMS(自适应非极大值抑制)(Brown et al. 2005),筛选"局部极大值且响应值比半径r内邻居高10%"的点,实现均匀分布(如图40,ANMS后特征点空间分布更均匀)。

SIFT(尺度不变特征变换,核心点特征算法2)

1. 基础信息

- 提出:David Lowe(1999 ICCV,2004 IJCV精炼),引用超23000次;

- 核心优势 :相比Harris,新增尺度不变性,且具有旋转/光照不变性,抗噪声、仿射变换、3D视角变化;

- 应用场景:图像检索、目标识别、视频跟踪、手势识别。

2. 完整流程(6步)

| 步骤 | 核心操作 | 关键参数/数字 |

|---|---|---|

| 1. 尺度空间构建 | 1. 高斯金字塔:每组S=5层,σ=1.52\sigma=1.52σ=1.52(修正相机初始模糊σ=0.5\sigma=0.5σ=0.5); 2. DoG金字塔:相邻高斯层相减(近似LoG,效率更高) | 组数O=[log2min(M,N)−3]O=[log_2min(M,N)-3]O=[log2min(M,N)−3],DoG层数=S-1=4(S=5) |

| 2. 局部极值检测 | 在3D尺度空间(x,y,σ)中,每个点与"同层8邻域+上下层9点"共26点比较,找极大/极小值 | 确保尺度连续性,k=2^(1/n)(n=2,每组内尺度间隔) |

| 3. 关键点定位 | 1. 泰勒展开优化亚像素位置(剔除偏移>0.5的点); 2. 剔除低对比度点( | D(̂x) |

| 4. 方向分配 | 1. 以关键点为中心,1.5σ为半径,计算梯度幅值/方向; 2. 36°/柱构建梯度直方图,取峰值为主方向 | 高斯加权(1.5σ),直方图10柱(360°/36°) |

| 5. 描述子生成 | 1. 取16×16区域,划分为4×4子块; 2. 每子块8方向直方图,生成128维向量 | 128维描述子(4×4×8),具有独特性 |

| 6. 特征匹配 | 1. k-d树搜索最近邻/次近邻; 2. 欧式距离度量相似性 | 匹配阈值:最近邻距离/次近邻距离<0.8(减少误匹配) |

3. 核心特性验证

| 变换类型 | 特性表现 |

|---|---|

| 旋转 | 方向分配步骤确保旋转后描述子一致 |

| 尺度 | 高斯金字塔+DoG尺度空间,找到特征点的"特征尺度",确保尺度不变 |

| 光照 | 梯度计算对线性光照变化(如I=aI+b)不敏感,描述子鲁棒 |

| 视角/仿射变换 | 局部区域描述子(16×16)对局部形变鲁棒 |

四、典型应用:全景拼接

1. 完整流程(5步)

- 特征提取:提取每幅图像的SIFT特征点;

- 特征匹配:k-d树寻找每个特征点的k个最近邻,筛选匹配对;

- 图像配准 :

- 选择匹配点最多的m幅图像;

- RANSAC算法计算两幅图像间的单应矩阵H(剔除 outliers);

- 贝叶斯后验概率验证匹配结果;

- 连接集确定:寻找图像匹配的连接集,确定全景图数量;

- 全景生成 :

- 捆绑调整(Bundle Adjustment)计算相机参数(焦距f、旋转矩阵R);

- 增益补偿(解决亮度差异)+多频段光度融合(消除拼接缝)。

关键问题

Harris角点检测与SIFT在"不变性、适用场景、计算复杂度"上的核心差异是什么?

两者核心差异如下表,源于设计目标的不同(Harris聚焦简单角点检测,SIFT聚焦尺度不变的通用特征):

| 对比维度 | Harris角点检测 | SIFT(尺度不变特征变换) |

|---|---|---|

| 不变性 | 旋转、光照不变;无尺度不变性 | 旋转、尺度、光照不变;抗仿射/视角变化 |

| 适用场景 | 低精度、实时性要求高的场景(如简单跟踪) | 高精度、跨尺度/视角的场景(全景拼接、图像检索) |

| 计算复杂度 | 低(仅需梯度计算+H矩阵,O(MN)) | 高(高斯金字塔+128维描述子,O(MNlogMN)) |

| 特征描述 | 无显式描述子(仅角点位置) | 128维描述子(高独特性) |

| 关键参数 | α=0.06(响应函数) | 128维描述子、σ=1.52(高斯初始值) |

SIFT算法通过哪两个核心步骤实现"尺度不变性"?请结合"高斯金字塔"和"DoG尺度空间"的设计逻辑说明。

SIFT通过"构建多尺度空间 "和"特征尺度选择"两个核心步骤实现尺度不变性,具体逻辑如下:

- 构建多尺度空间(高斯金字塔+DoG金字塔) :

- 高斯金字塔:将图像按组(Octave)和层(Level)缩放,每组图像尺寸减半,层间高斯模糊σ按2^(1/n)递增(n=2),覆盖不同尺度(如第0组σ=1.52,第1组σ=3.04);

- DoG金字塔:相邻高斯层相减得到DoG图像,近似LoG(拉普拉斯高斯),LoG空间具有"尺度归一化"特性(Lindeberg 1994),确保不同尺度下的特征点可比较。

- 特征尺度选择 :

- 在3D DoG尺度空间(x,y,σ)中,通过"同层8邻域+上下层9点"的26点比较,找到局部极值点,该极值点对应的σ即为"特征尺度";

- 特征尺度确保:同一物理特征(如角点)在不同图像尺度下,均能被检测到且对应同一特征尺度,实现尺度不变性。

例如,文档中σ=2.5和σ=9.8的DoG图像,分别检测到小尺度和大尺度的特征点,且对应同一物理目标,验证了尺度不变性。

Harris角点检测中,H矩阵的特征值(λ_max,λ_min)如何区分"角点、边缘、平坦区域"?响应函数R=det(H)-αtrace(H)²的设计目的是什么?

-

H矩阵特征值的分类逻辑 :

H矩阵反映窗口内灰度梯度的分布,其特征值λ_max≥λ_min,对应灰度变化的"主方向"和"次方向",分类规则如下:

- 角点:λ_max和λ_min均较大且数值接近(如λ_max≈λ_min>阈值),说明窗口沿任意方向平移均有显著灰度变化,符合角点的定义;

- 边缘:λ_max远大于λ_min(如λ_max>阈值,λ_min<阈值),说明窗口仅沿某一方向(边缘垂直方向)有灰度变化,沿边缘方向无变化,符合边缘的定义;

- 平坦区域:λ_max和λ_min均较小(<阈值),说明窗口沿任意方向平移均无显著灰度变化,符合平坦区域的定义。

-

响应函数R的设计目的 :

直接用λ_min判断角点(Shi-Tomasi 1994)虽简单,但对噪声敏感;Harris提出R=det(H)-αtrace(H)²(α=0.06),设计目的如下:

- det(H)=λ_max * λ_min(反映特征值乘积,角点时大,边缘/平坦时小);

- trace(H)=λ_max+λ_min(反映特征值和,避免单一特征值大导致R误判);

- α为权重系数(0.04~0.06),平衡det(H)和trace(H)²,确保:

- 角点:R>阈值(det(H)大,trace(H)²相对小);

- 边缘:R<0(λ_min小,det(H)≈0,trace(H)²大);

- 平坦区域:|R|小(det(H)和trace(H)²均小);

最终实现更鲁棒的角点筛选,减少噪声和边缘的误判。

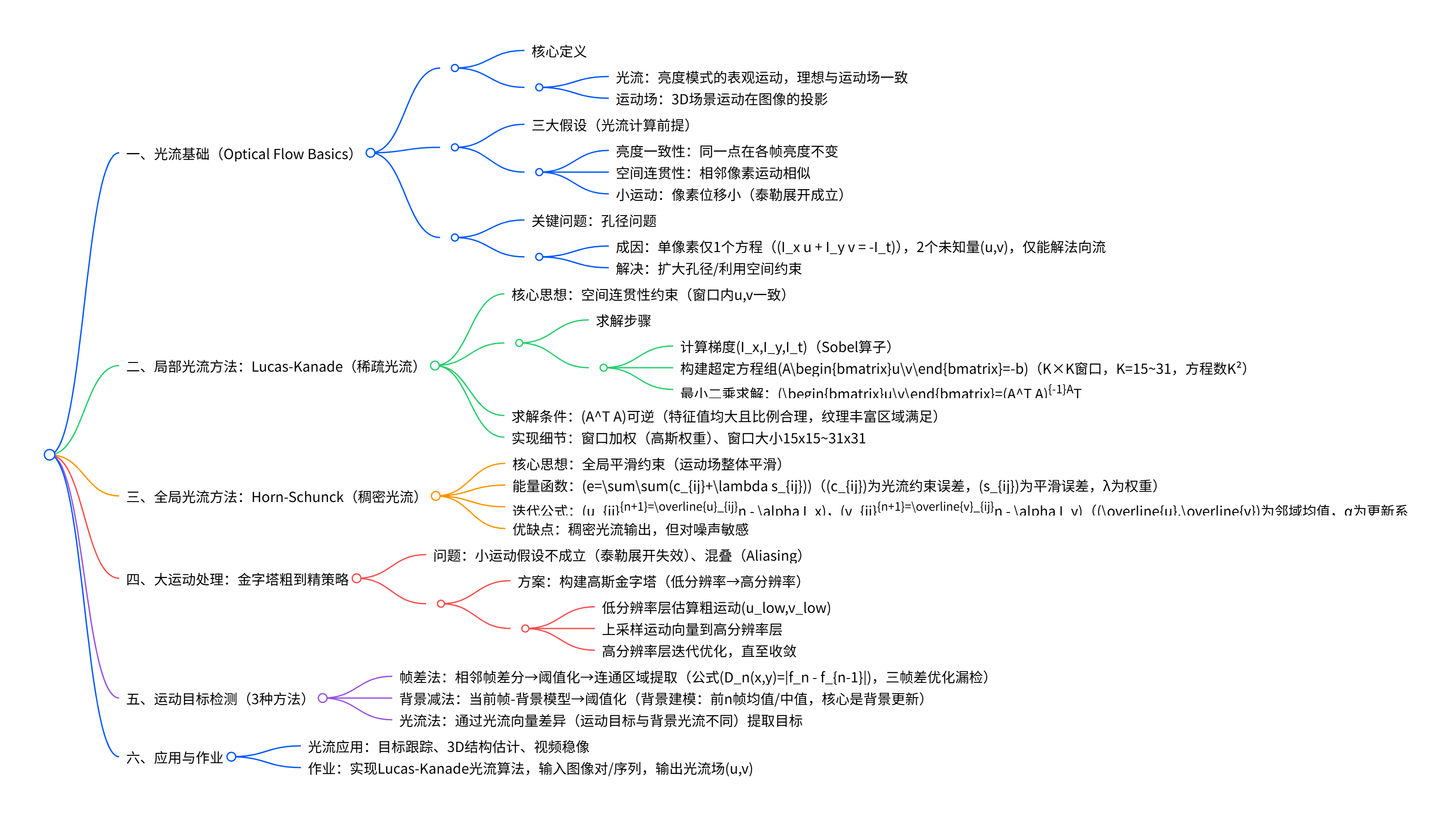

14.光流与运动目标检测

核心内容包括:光流定义为图像中亮度模式的表观运动,需满足亮度一致性、空间连贯性、小运动 三大假设,因"孔径问题"(单像素仅1个方程无法解2个未知量u,v)需额外约束;光流计算分两类------Lucas-Kanade局部法 (利用空间连贯性,假设窗口内像素运动一致,通过最小二乘求解稀疏光流,适用于纹理丰富区域)和Horn-Schunck全局法 (引入全局平滑项,最小化能量函数得到稠密光流,对噪声敏感);针对大运动场景,采用金字塔粗到精策略 (从低分辨率估算运动,逐步映射到高分辨率);运动目标检测介绍三种方法------帧差法 (相邻帧差分阈值化,简单但易漏检)、背景减法 (当前帧减背景模型,背景建模用均值/中值,核心是背景更新)、光流法(通过光流向量差异提取运动目标,鲁棒但复杂)。

思维导图

详细总结

光流基础(Optical Flow Basics)

-

光流与运动场的定义

- 光流 :图像中亮度模式的表观运动,描述像素在连续帧间的位移向量(u,v);理想情况下与"运动场"(3D场景运动在图像的投影)一致,但光照变化会导致光流与运动场偏离。

- 运动场:3D场景中物体/相机运动在图像平面的投影,是真实运动的反映。

-

光流计算的三大核心假设(文档11-16页)

- 亮度一致性 :同一空间点在不同帧的亮度不变,即I(x,y,t)=I(x+u,y+v,t+1)I(x,y,t)=I(x+u,y+v,t+1)I(x,y,t)=I(x+u,y+v,t+1)(核心方程推导基础)。

- 空间连贯性:相邻像素属于同一表面,运动向量相似(解决"孔径问题"的关键约束)。

- 小运动 :像素位移小,满足泰勒展开的线性近似条件(I(x+u,y+v,t+1)≈I+Ixu+Iyv+ItI(x+u,y+v,t+1)\approx I + I_x u + I_y v + I_tI(x+u,y+v,t+1)≈I+Ixu+Iyv+It)。

-

孔径问题(Aperture Problem)(文档18-21页)

- 成因 :单像素仅能构建1个光流约束方程Ixu+Iyv=−ItI_x u + I_y v = -I_tIxu+Iyv=−It,但存在2个未知量(u,v),仅能求解"法向流"(垂直于边缘的运动分量),无法求解"切向流"(平行于边缘的运动分量)。

- 解决策略:扩大孔径(利用更多像素的空间信息)或引入空间连贯性约束(如Lucas-Kanade的窗口假设)。

局部光流方法:Lucas-Kanade(稀疏光流)

-

核心思想

- 利用空间连贯性假设:假设K×K窗口(典型大小15x15~31x31)内所有像素的运动向量(u,v)相同,将单像素的欠定问题转化为超定问题(窗口内K²个方程,2个未知量)。

-

数学求解过程

- 步骤1:计算图像梯度IxI_xIx(x方向)、IyI_yIy(y方向)、ItI_tIt(时间方向)(常用Sobel算子或中心差分)。

- 步骤2:构建超定方程组Ad=bA\mathbf{d} = \mathbf{b}Ad=b:

A=[Ix(p1)Iy(p1)Ix(p2)Iy(p2)⋮⋮Ix(pK2)Iy(pK2)],d=[uv],b=−[It(p1)It(p2)⋮It(pK2)] A=\begin{bmatrix}I_x(p_1)&I_y(p_1)\\I_x(p_2)&I_y(p_2)\\\vdots&\vdots\\I_x(p_{K²})&I_y(p_{K²})\end{bmatrix},\quad \mathbf{d}=\begin{bmatrix}u\\v\end{bmatrix},\quad \mathbf{b}=-\begin{bmatrix}I_t(p_1)\\I_t(p_2)\\\vdots\\I_t(p_{K²})\end{bmatrix} A= Ix(p1)Ix(p2)⋮Ix(pK2)Iy(p1)Iy(p2)⋮Iy(pK2) ,d=[uv],b=− It(p1)It(p2)⋮It(pK2) - 步骤3:最小二乘求解:通过伪逆得到最优解d=(ATA)−1ATb\mathbf{d}=(A^T A)^{-1}A^T \mathbf{b}d=(ATA)−1ATb,展开为:

∑Ix2∑IxIy∑IxIy∑Iy2\]\[uv\]=−\[∑IxIt∑IyIt\] \\begin{bmatrix}\\sum I_x\^2\&\\sum I_x I_y\\\\\\sum I_x I_y\&\\sum I_y\^2\\end{bmatrix}\\begin{bmatrix}u\\\\v\\end{bmatrix}=-\\begin{bmatrix}\\sum I_x I_t\\\\\\sum I_y I_t\\end{bmatrix} \[∑Ix2∑IxIy∑IxIy∑Iy2\]\[uv\]=−\[∑IxIt∑IyIt

- 步骤4:窗口加权:为降低边缘像素影响,常用高斯权重(窗口中心权重高,边缘低)。

-

求解条件与适用场景

- 求解条件:ATAA^T AATA需可逆且良态,即其两个特征值λ1,λ2\lambda_1,\lambda_2λ1,λ2均较大(避免低纹理区域),且λ1/λ2\lambda_1/\lambda_2λ1/λ2适中(避免边缘区域,类似Harris角点检测条件)。

- 适用场景:纹理丰富区域的稀疏光流(仅跟踪特征点,如角点),实时性高,常用于目标跟踪。

全局光流方法:Horn-Schunck(稠密光流)

-

核心思想

- 引入全局平滑约束 :假设光流场整体平滑(相邻像素运动向量差异小),通过最小化"光流约束误差+平滑误差"的全局能量函数,得到稠密光流(每个像素均有u,v)。

-

能量函数与迭代求解

- 能量函数:e=∑∑(cij+λsij)e=\sum\sum\left(c_{ij}+\lambda s_{ij}\right)e=∑∑(cij+λsij),其中:

- cij=(Ixuij+Iyvij+It)2c_{ij}=(I_x u_{ij}+I_y v_{ij}+I_t)^{2}cij=(Ixuij+Iyvij+It)2(光流约束误差,满足亮度一致性);

- sij=14[(ui+1,j−uij)2+(ui,j+1−uij)2+(vi+1,j−vij)2+(vi,j+1−vij)2]s_{ij}=\frac{1}{4}\left[(u_{i+1,j}-u_{ij})^2+(u_{i,j+1}-u_{ij})^2+(v_{i+1,j}-v_{ij})^2+(v_{i,j+1}-v_{ij})^2\right]sij=41[(ui+1,j−uij)2+(ui,j+1−uij)2+(vi+1,j−vij)2+(vi,j+1−vij)2](平滑误差);

- λ\lambdaλ:平滑项权重(平衡约束与平滑,λ越大光流越平滑)。

- 迭代公式:对能量函数求导并令导数为0,得到更新规则:

uijn+1=u‾ijn−Ix(Ixu‾ijn+Iyv‾ijn+It)λ+Ix2+Iy2,vijn+1=v‾ijn−Iy(Ixu‾ijn+Iyv‾ijn+It)λ+Ix2+Iy2 u_{ij}^{n+1}=\overline{u}{ij}^n - \frac{I_x(I_x \overline{u}{ij}^n + I_y \overline{v}{ij}^n + I_t)}{\lambda + I_x^2 + I_y^2},\quad v{ij}^{n+1}=\overline{v}{ij}^n - \frac{I_y(I_x \overline{u}{ij}^n + I_y \overline{v}{ij}^n + I_t)}{\lambda + I_x^2 + I_y^2} uijn+1=uijn−λ+Ix2+Iy2Ix(Ixuijn+Iyvijn+It),vijn+1=vijn−λ+Ix2+Iy2Iy(Ixuijn+Iyvijn+It)

(u‾ijn,v‾ijn\overline{u}{ij}^n,\overline{v}_{ij}^nuijn,vijn为第n次迭代时像素(i,j)的4邻域均值)。

- 能量函数:e=∑∑(cij+λsij)e=\sum\sum\left(c_{ij}+\lambda s_{ij}\right)e=∑∑(cij+λsij),其中:

-

优缺点对比

优点 缺点 输出稠密光流(每个像素均有结果) 对噪声敏感(全局平滑放大噪声) 无需手动选择特征点 迭代求解,实时性低于Lucas-Kanade 适用于弱纹理区域 边缘区域光流精度较低

大运动处理:金字塔粗到精策略

-

问题背景

- 光流的"小运动假设"不成立时(像素位移大),泰勒展开误差大,直接求解会出现混叠(Aliasing)(近邻匹配错误)。

-

解决策略:高斯金字塔(Coarse-to-Fine)

- 步骤1:构建图像金字塔:对连续帧ItI_tIt和It+1I_{t+1}It+1分别构建高斯金字塔(从高分辨率→低分辨率,每层尺寸减半,高斯模糊)。

- 步骤2:粗分辨率层求解:在最顶层(低分辨率)估算初始光流(ucoarse,vcoarse)(u_{coarse},v_{coarse})(ucoarse,vcoarse)(位移被缩小,满足小运动假设)。

- 步骤3:上采样与精修:将粗层光流上采样(缩放至当前层尺寸),作为当前层的初始值,迭代优化;逐层向下,直至最高分辨率层,得到最终光流。

运动目标检测(Moving Object Detection)

| 方法名称 | 核心原理 | 关键公式/步骤 | 优缺点 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 帧差法 | 相邻帧亮度差分→阈值化→连通区域提取 | 两帧差:$D_n(x,y)= | f_n - f_{n-1} | ;<br>三帧差:;<br>三帧差:;<br>三帧差:D'n=D{n+1} \cap D_n$(优化漏检) |

| 背景减法 | 当前帧 - 背景模型→阈值化→前景提取 | 背景模型: 1. 前n帧均值:B(x,y)=1n∑i=0n−1It−iB(x,y)=\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}I_{t-i}B(x,y)=n1∑i=0n−1It−i; 2. 前n帧中值:B(x,y)=median{It−i}B(x,y)=median\{I_{t-i}\}B(x,y)=median{It−i} | 优点:目标完整; 缺点:背景更新复杂(动态背景如树叶) | 静态背景下的运动目标(如室内监控) |

| 光流法 | 光流向量差异(运动目标与背景光流不同)提取目标 | 计算光流场→聚类光流向量→区分目标与背景光流 | 优点:鲁棒(不受光照/背景动态影响); 缺点:计算复杂、实时性低 | 动态背景、复杂场景(如交通监控) |

作业要求

- 任务:实现Lucas-Kanade光流算法;

- 输入:图像对或图像序列;

- 输出:光流场(u,v)(u,v)(u,v)(每个特征点的位移向量);

- 参考资源:提供OpenCV/Python等代码链接(如http://opencv-python-tutroals.readthedocs.org)。

关键问题

Lucas-Kanade(局部光流)与Horn-Schunck(全局光流)在"约束条件、求解方式、光流类型、适用场景"上的核心差异是什么?请结合文档内容对比说明。

两者的核心差异源于"约束条件"的不同,具体对比如下:

| 对比维度 | Lucas-Kanade(局部光流) | Horn-Schunck(全局光流) |

|---|---|---|

| 约束条件 | 局部空间连贯性:假设K×K窗口(15x15~31x31)内像素运动一致,将欠定问题转化为超定问题 | 全局平滑约束:假设光流场整体平滑(相邻像素运动差异小),最小化全局能量函数 |

| 求解方式 | 最小二乘直接求解(d=(ATA)−1ATb\mathbf{d}=(A^T A)^{-1}A^T \mathbf{b}d=(ATA)−1ATb),非迭代 | 迭代求解(能量函数求导→更新规则,需多轮迭代收敛) |

| 光流类型 | 稀疏光流:仅求解特征点(如角点)的光流,非特征点无结果 | 稠密光流:每个像素均有光流结果,覆盖全图像 |

| 适用场景 | 实时性要求高、纹理丰富的场景(如目标跟踪、视频稳像) | 需稠密光流、弱纹理区域的场景(如3D结构估计) |

| 对噪声敏感性 | 抗噪声(窗口加权平滑局部噪声) | 对噪声敏感(全局平滑放大噪声) |

光流计算的"三大假设"分别有什么作用?"孔径问题"的本质是什么?如何通过算法设计解决孔径问题?

-

三大假设的作用:

- 亮度一致性假设 :是光流约束方程的推导基础,将"像素运动"与"亮度变化"关联,得到核心方程Ixu+Iyv=−ItI_x u + I_y v = -I_tIxu+Iyv=−It(文档16页);

- 空间连贯性假设:解决"孔径问题"的核心,通过假设相邻像素运动相似,为单像素的欠定方程补充约束(Lucas-Kanade的窗口约束、Horn-Schunck的全局平滑均基于此);

- 小运动假设 :确保泰勒展开的线性近似成立(I(x+u,y+v,t+1)≈I+Ixu+Iyv+ItI(x+u,y+v,t+1)\approx I + I_x u + I_y v + I_tI(x+u,y+v,t+1)≈I+Ixu+Iyv+It),是光流线性求解的前提。

-

孔径问题的本质 :

单像素仅能提供1个光流约束方程(Ixu+Iyv=−ItI_x u + I_y v = -I_tIxu+Iyv=−It),但存在2个未知量(u:x方向位移,v:y方向位移),属于欠定问题,仅能求解"法向流"(垂直于边缘的运动分量),无法求解"切向流"(平行于边缘的运动分量)(文档18-21页)。

-

解决策略:

- 扩大孔径:增加窗口内像素数量,利用空间连贯性假设(如Lucas-Kanade用15x15窗口,得到225个方程,超定求解);

- 全局约束:引入全局平滑项(如Horn-Schunck的能量函数),从全局角度约束光流场,补充局部约束不足。

运动目标检测的"帧差法""背景减法""光流法"各有什么核心局限?在实际应用中如何选择?

-

各方法的核心局限:

- 帧差法:①"小运动失效"(像素位移小于1像素时,差分结果低于阈值,漏检);②"边缘不完整"(差分仅保留目标边缘,内部空洞);③"对光照敏感"(光照突变误判为运动目标);

- 背景减法:①"动态背景难建模"(如树叶晃动、水面波纹,背景模型易污染);②"背景更新滞后"(缓慢变化的背景如阴影,无法及时更新,导致目标残留);

- 光流法:①"计算复杂"(尤其是稠密光流,实时性低);②"弱纹理区域精度低"(光流求解依赖梯度,弱纹理区域梯度小,光流误差大)。

-

实际应用选择原则:

- 若场景为静态背景、快速运动目标、实时性要求高 (如室内监控、工业流水线):选帧差法(优先三帧差优化漏检);

- 若场景为静态背景、慢运动目标、需完整目标轮廓 (如商场人流统计):选背景减法(背景建模用中值法抗噪声,加背景更新策略);

- 若场景为动态背景、复杂光照、需鲁棒检测 (如交通监控、户外场景):选光流法(结合金字塔解决大运动,用稀疏光流平衡实时性与精度)。

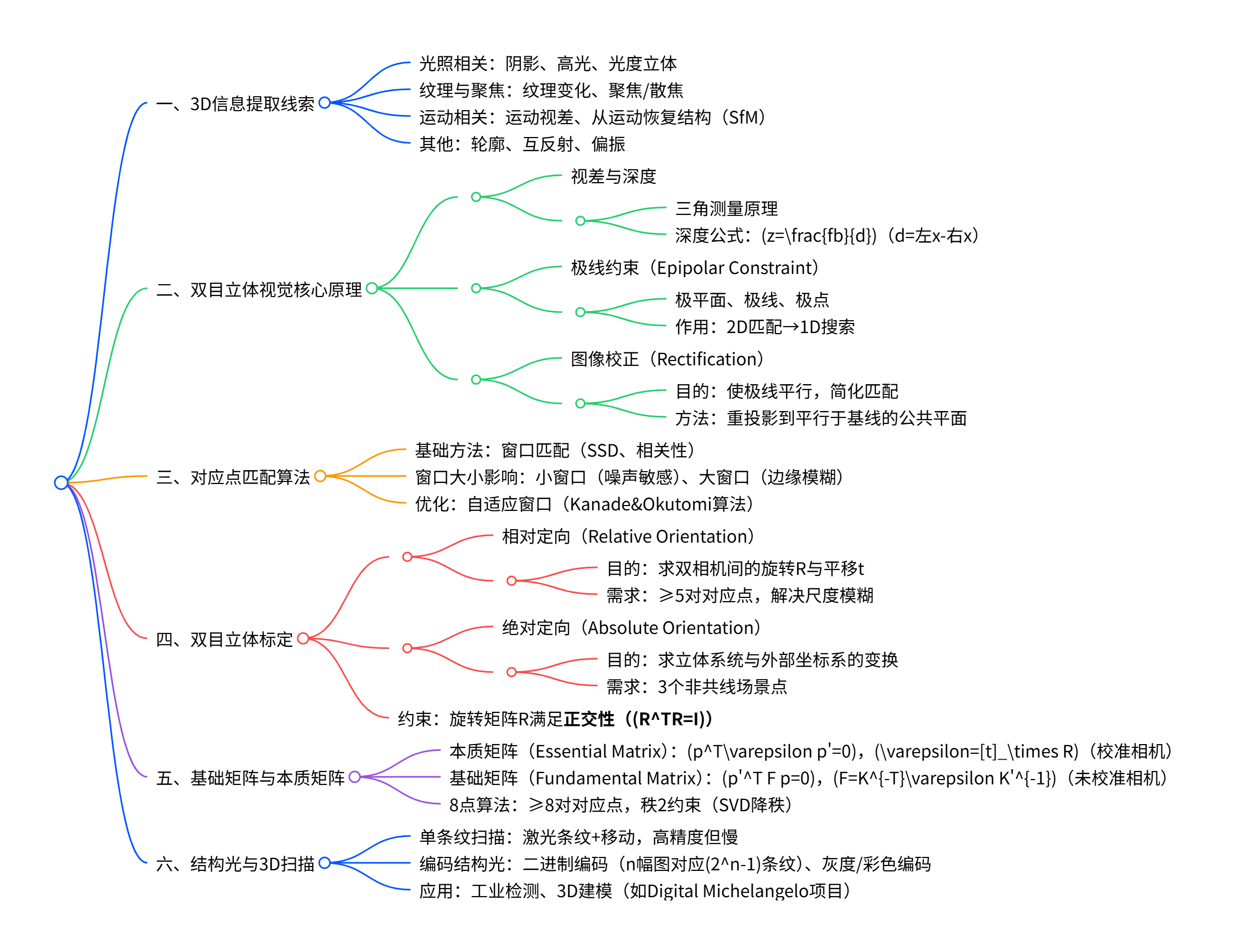

15.双目立体视觉与3D重建

核心是通过双相机拍摄的图像恢复场景3D几何,首先介绍图像中3D信息的提取线索(如阴影、纹理、运动等),随后阐述双目立体的核心原理------基于三角测量(Triangulation) ,通过计算对应点的视差(Disparity) 推导深度(公式z=fbdz=\frac{fb}{d}z=dfb,fff为焦距、bbb为基线、ddd为视差);关键步骤包括利用极线约束(Epipolar Constraint) 将对应点匹配从2D搜索降为1D,通过图像校正(Rectification) 使极线平行以简化匹配,采用窗口匹配(如SSD、相关性)解决对应点问题;还详细讲解双目标定(相对定向 需5对对应点、绝对定向 需3个非共线点)、基础矩阵(Fundamental Matrix) 的8点估计算法(秩2约束),最后补充结构光扫描(单条纹、二进制编码等)作为双目立体的补充,实现高精度3D扫描与建模。

思维导图

详细总结

图像中的3D信息提取线索

文档首先列举了从2D图像恢复3D信息的关键线索,这些是立体视觉的基础支撑:

| 线索类型 | 具体形式 | 作用 |

|---|---|---|

| 光照相关 | 阴影(Shading)、高光(Highlights)、光度立体(Photometric Stereo) | 从亮度变化推断表面法向与深度 |

| 纹理与聚焦 | 纹理密度变化、聚焦/散焦(Focus/Defocus) | 纹理稀疏→远,聚焦区域→深度匹配 |

| 运动相关 | 运动视差、从运动恢复结构(SfM) | 多帧运动图像关联3D结构 |

| 其他线索 | 轮廓(Silhouettes)、互反射(Inter-reflections)、偏振(Polarization) | 辅助约束3D形状边界 |

双目立体视觉基础原理

1. 视差(Disparity)与深度(Depth)的关系

- 核心依据 :三角测量原理 ,假设双相机光轴平行,焦距为fff,基线(两相机光心距离)为bbb。

- 关键公式推导 :

对3D点P(x,y,z)P(x,y,z)P(x,y,z),左相机投影点(xl,yl)(x_l,y_l)(xl,yl)、右相机投影点(xr,yr)(x_r,y_r)(xr,yr),由相似三角形得:

zf=xxl=x−bxr\frac{z}{f}=\frac{x}{x_l}=\frac{x-b}{x_r}fz=xlx=xrx−b,整理得视差d=xl−xrd=x_l-x_rd=xl−xr,深度公式:

z=fbd\boldsymbol{z=\frac{fb}{d}}z=dfb

结论:深度与视差成反比,视差越大,物体越近。 - 关键问题 :需解决两个核心问题------①找到左/右图像的对应点(xl,yl)(x_l,y_l)(xl,yl)与(xr,yr)(x_r,y_r)(xr,yr)(对应点匹配问题);②已知相机内参(fff)与外参(bbb)(相机标定问题)。

2. 极线约束(Epipolar Constraint)

- 定义 :过左相机光心ClC_lCl、右相机光心CrC_rCr与3D点PPP的平面为极平面 ,极平面与左/右图像平面的交线为极线 ,两光心连线与图像平面的交点为极点。

- 作用:将对应点匹配从"2D全图搜索"简化为"1D极线搜索",大幅降低计算复杂度,是双目匹配的核心约束。

3. 图像校正(Stereo Image Rectification)

- 目的 :通过单应变换将左/右图像重投影到平行于基线的公共平面,使对应极线变为水平且对齐,此时对应点仅在同一行搜索,进一步简化匹配。

- 关键步骤 :

- 计算新旋转矩阵RRR:以基线方向为r1r_1r1(r1=(c1−c2)/∥c1−c2∥r_1=(c_1-c_2)/\Vert c_1-c_2\Vertr1=(c1−c2)/∥c1−c2∥),构建正交坐标系r2=r1×[0,0,1]Tr_2=r_1×[0,0,1]^Tr2=r1×[0,0,1]T、r3=r1×r2r_3=r_1×r_2r3=r1×r2;

- 重投影左/右图像,更新相机投影矩阵P~1=A[R∣t~1]\tilde{P}_1=A[R|\tilde{t}_1]P~1=A[R∣t~1]、P~2=A[R∣t~2]\tilde{P}_2=A[R|\tilde{t}_2]P~2=A[R∣t~2];

- 优化重采样误差,确保校正后无明显畸变(Good Rectification需避免边缘拉伸)。

对应点匹配算法

1. 基础匹配逻辑

- 核心思想:对左图像每个像素,在右图像对应极线上(校正后为同一行),通过"窗口匹配"计算相似度,选择最优像素作为对应点。

- 相似度度量:Sum of Squared Difference(SSD)、归一化互相关(NCC)等。

2. 窗口大小的影响

| 窗口大小 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 小窗口(如8×8) | 对边缘细节保留好,适用于纹理丰富区域 | 对噪声敏感,易匹配错误 | 精细结构场景(如小物体) |

| 大窗口(如20×20) | 抗噪声能力强,匹配更稳定 | 模糊边缘,易跨物体匹配 | 低纹理场景(如墙面) |

| 自适应窗口 | 平衡细节与抗噪声,动态调整窗口大小 | 计算复杂度高 | 复杂纹理场景(Kanade&Okutomi算法) |

双目立体标定

标定是获取相机内参(焦距fff、主点(u0,v0)(u_0,v_0)(u0,v0))与外参(旋转RRR、平移ttt)的关键步骤,分两类:

| 标定类型 | 目的 | 输入需求 | 关键约束 |

|---|---|---|---|

| 相对定向 | 求左相机相对于右相机的RRR与ttt | ≥5对图像对应点(无场景3D坐标) | 旋转矩阵正交性(RTR=IR^TR=IRTR=I),尺度模糊(需固定ttt的模) |

| 绝对定向 | 求立体系统相对于外部坐标系的RRR与ttt | 3个非共线场景点的左/右系统3D坐标 | 无尺度模糊,需场景点真实3D坐标 |

| 求解方法 | 最小化重投影误差 | 超定系统(多组对应点) | 带正交约束的非线性优化(E=∑∥ei∥2+λ(RTR−I)E=\sum\Vert e_i\Vert^2+\lambda(R^TR-I)E=∑∥ei∥2+λ(RTR−I)) |

基础矩阵(Fundamental Matrix)

1. 定义与作用

- 核心公式 :对未校准相机,对应点x=(u,v,1)Tx=(u,v,1)^Tx=(u,v,1)T与x′=(u′,v′,1)Tx'=(u',v',1)^Tx′=(u′,v′,1)T满足x′TFx=0\boldsymbol{x'^T F x=0}x′TFx=0,其中F=K−TεK′−1F=K^{-T}\varepsilon K'^{-1}F=K−TεK′−1(ε=[t]×R\varepsilon=[t]_\times Rε=[t]×R为本质矩阵,KKK为相机内参)。

- 性质:3×3矩阵,秩为2,7个自由度(9个元素-1个尺度-1个秩约束)。

2. 8点算法(Estimation)

- 步骤 :

- 构建线性方程组:每对对应点生成1个方程uu′f11+vu′f12+u′f13+uv′f21+vv′f22+v′f23+uf31+vf32+f33=0uu'f_{11}+vu'f_{12}+u'f_{13}+uv'f_{21}+vv'f_{22}+v'f_{23}+uf_{31}+vf_{32}+f_{33}=0uu′f11+vu′f12+u′f13+uv′f21+vv′f22+v′f23+uf31+vf32+f33=0,8对对应点生成8×9矩阵UUU;

- 求解最小二乘:求UTUU^TUUTU的最小特征值对应的特征向量,即为FFF的初始解;

- 秩约束修正:因噪声导致初始FFF可能秩为3,通过SVD分解F=UΣVTF=U\Sigma V^TF=UΣVT,令Σ′=diag(σ1,σ2,0)\Sigma'=\text{diag}(\sigma_1,\sigma_2,0)Σ′=diag(σ1,σ2,0),得到秩2的F′=UΣ′VTF'=U\Sigma' V^TF′=UΣ′VT。

结构光与3D扫描

作为双目立体的补充,通过投影结构化光解决对应点匹配难题,实现高精度3D扫描:

| 结构光类型 | 原理 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|---|

| 单条纹扫描 | 投影激光条纹,沿物体移动扫描 | 精度高(<0.01mm) | 慢,需多帧图像(Cyberware扫描仪) |

| 二进制编码光 | 投影nnn幅二进制图案,每像素生成nnn位编码 | 快(2n−12^n-12n−1条纹仅需nnn幅图) | 对遮挡敏感 |

| 实时3D重建 | 投影复杂图案(如随机散斑),单帧匹配 | 实时性强(30Hz) | 精度略低,需复杂匹配算法 |

| 应用案例 | Digital Michelangelo项目、Microsoft Kinect | 覆盖工业检测、数字文物建模等 | ------ |

关键问题

双目立体视觉中,深度与视差的关系是如何推导的?该关系反映了二者怎样的内在联系?

答案 :

推导依据是平行光轴双相机的相似三角形原理,具体步骤如下:

- 假设双相机光轴平行,左相机光心ClC_lCl、右相机光心CrC_rCr,基线长度b=∥ClCr∥b=\Vert C_lC_r\Vertb=∥ClCr∥,焦距均为fff;

- 3D点P(x,y,z)P(x,y,z)P(x,y,z)在左图像投影为(xl,yl)(x_l,y_l)(xl,yl),右图像投影为(xr,yr)(x_r,y_r)(xr,yr),因光轴平行,yl=yry_l=y_ryl=yr;

- 对左相机,由相似三角形zf=xxl\frac{z}{f}=\frac{x}{x_l}fz=xlx;对右相机,zf=x−bxr\frac{z}{f}=\frac{x-b}{x_r}fz=xrx−b;

- 联立两式消去xxx,得视差d=xl−xrd=x_l-x_rd=xl−xr,整理得深度公式z=fbd\boldsymbol{z=\frac{fb}{d}}z=dfb。

内在联系:深度与视差成反比------视差越大(左/右投影点横向距离越远),物体越近;视差越小,物体越远,这是双目立体通过2D视差恢复3D深度的核心依据。

极线约束在双目对应点匹配中起到什么作用?图像校正为何能进一步简化匹配过程?

答案:

-

极线约束的作用 :

极线约束源于"3D点PPP、左光心ClC_lCl、右光心CrC_rCr共面(极平面)",导致右图像中PPP的对应点必在极线上,左图像对应点同理。该约束将对应点匹配从"2D全图搜索"(复杂度O(MN)O(MN)O(MN))降为"1D极线搜索"(复杂度O(M)O(M)O(M)或O(N)O(N)O(N)),大幅降低计算量,避免无效搜索。

-

图像校正的目的与简化原理 :

图像校正通过单应变换,将左/右图像重投影到平行于基线的公共平面 ,使校正后的极线满足两个条件:①极线水平;②左/右图像的对应极线位于同一行。

此时,左图像中任意像素(u,v)(u,v)(u,v)的对应点必在右图像的第vvv行,匹配仅需在同一行滑动窗口搜索,无需再沿倾斜极线查找,进一步将匹配复杂度从"1D任意方向"简化为"1D水平方向",且便于硬件加速。

基础矩阵的8点算法为何需要对初始解进行"秩2约束"修正?该约束的物理意义是什么?

答案:

-

秩2约束修正的原因 :

基础矩阵FFF的理论秩为2,源于其定义F=K−TεK′−1F=K^{-T}\varepsilon K'^{-1}F=K−TεK′−1------本质矩阵ε=[t]×R\varepsilon=[t]_\times Rε=[t]×R是3×3反对称矩阵与旋转矩阵的乘积,秩为2,因此FFF的秩也为2。但在实际计算中,由于图像噪声、对应点匹配误差,通过8点算法得到的初始FFF可能秩为3,违背理论约束,若直接使用会导致极线不相交于极点,产生匹配错误,因此需通过SVD分解将最小奇异值置0,强制FFF秩为2。

-

秩2约束的物理意义:

-

秩2约束对应双目立体的极线几何一致性 ------所有极线必须相交于极点(左极点在右图像的极线上,右极点在左图像的极线上)。若FFF秩为3,极线会呈现无规律分布,无法满足"3D点、双光心共面"的物理规律,导致后续3D重建结果失真;秩2约束确保FFF符合双目成像的几何本质,保证极线约束的有效性。

-

求解最小二乘:求UTUU^TUUTU的最小特征值对应的特征向量,即为FFF的初始解;

-

秩约束修正:因噪声导致初始FFF可能秩为3,通过SVD分解F=UΣVTF=U\Sigma V^TF=UΣVT,令Σ′=diag(σ1,σ2,0)\Sigma'=\text{diag}(\sigma_1,\sigma_2,0)Σ′=diag(σ1,σ2,0),得到秩2的F′=UΣ′VTF'=U\Sigma' V^TF′=UΣ′VT。

结构光与3D扫描

作为双目立体的补充,通过投影结构化光解决对应点匹配难题,实现高精度3D扫描:

| 结构光类型 | 原理 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|---|

| 单条纹扫描 | 投影激光条纹,沿物体移动扫描 | 精度高(<0.01mm) | 慢,需多帧图像(Cyberware扫描仪) |

| 二进制编码光 | 投影nnn幅二进制图案,每像素生成nnn位编码 | 快(2n−12^n-12n−1条纹仅需nnn幅图) | 对遮挡敏感 |

| 实时3D重建 | 投影复杂图案(如随机散斑),单帧匹配 | 实时性强(30Hz) | 精度略低,需复杂匹配算法 |

| 应用案例 | Digital Michelangelo项目、Microsoft Kinect | 覆盖工业检测、数字文物建模等 | ------ |

关键问题

双目立体视觉中,深度与视差的关系是如何推导的?该关系反映了二者怎样的内在联系?

推导依据是平行光轴双相机的相似三角形原理,具体步骤如下:

- 假设双相机光轴平行,左相机光心ClC_lCl、右相机光心CrC_rCr,基线长度b=∥ClCr∥b=\Vert C_lC_r\Vertb=∥ClCr∥,焦距均为fff;

- 3D点P(x,y,z)P(x,y,z)P(x,y,z)在左图像投影为(xl,yl)(x_l,y_l)(xl,yl),右图像投影为(xr,yr)(x_r,y_r)(xr,yr),因光轴平行,yl=yry_l=y_ryl=yr;

- 对左相机,由相似三角形zf=xxl\frac{z}{f}=\frac{x}{x_l}fz=xlx;对右相机,zf=x−bxr\frac{z}{f}=\frac{x-b}{x_r}fz=xrx−b;

- 联立两式消去xxx,得视差d=xl−xrd=x_l-x_rd=xl−xr,整理得深度公式z=fbd\boldsymbol{z=\frac{fb}{d}}z=dfb。

内在联系:深度与视差成反比------视差越大(左/右投影点横向距离越远),物体越近;视差越小,物体越远,这是双目立体通过2D视差恢复3D深度的核心依据。

极线约束在双目对应点匹配中起到什么作用?图像校正为何能进一步简化匹配过程?

-

极线约束的作用 :

极线约束源于"3D点PPP、左光心ClC_lCl、右光心CrC_rCr共面(极平面)",导致右图像中PPP的对应点必在极线上,左图像对应点同理。该约束将对应点匹配从"2D全图搜索"(复杂度O(MN)O(MN)O(MN))降为"1D极线搜索"(复杂度O(M)O(M)O(M)或O(N)O(N)O(N)),大幅降低计算量,避免无效搜索。

-

图像校正的目的与简化原理 :

图像校正通过单应变换,将左/右图像重投影到平行于基线的公共平面 ,使校正后的极线满足两个条件:①极线水平;②左/右图像的对应极线位于同一行。

此时,左图像中任意像素(u,v)(u,v)(u,v)的对应点必在右图像的第vvv行,匹配仅需在同一行滑动窗口搜索,无需再沿倾斜极线查找,进一步将匹配复杂度从"1D任意方向"简化为"1D水平方向",且便于硬件加速。

基础矩阵的8点算法为何需要对初始解进行"秩2约束"修正?该约束的物理意义是什么?

-

秩2约束修正的原因 :

基础矩阵FFF的理论秩为2,源于其定义F=K−TεK′−1F=K^{-T}\varepsilon K'^{-1}F=K−TεK′−1------本质矩阵ε=[t]×R\varepsilon=[t]_\times Rε=[t]×R是3×3反对称矩阵与旋转矩阵的乘积,秩为2,因此FFF的秩也为2。但在实际计算中,由于图像噪声、对应点匹配误差,通过8点算法得到的初始FFF可能秩为3,违背理论约束,若直接使用会导致极线不相交于极点,产生匹配错误,因此需通过SVD分解将最小奇异值置0,强制FFF秩为2。

-

秩2约束的物理意义 :

秩2约束对应双目立体的极线几何一致性 ------所有极线必须相交于极点(左极点在右图像的极线上,右极点在左图像的极线上)。若FFF秩为3,极线会呈现无规律分布,无法满足"3D点、双光心共面"的物理规律,导致后续3D重建结果失真;秩2约束确保FFF符合双目成像的几何本质,保证极线约束的有效性。