Transformer Feed-Forward Layers Are Key-Value Memories

-

原文摘要

-

研究背景与问题:

- 前馈层占Transformer模型参数总量的2/3,但其功能机制尚未得到充分研究

-

核心发现 :提出++前馈层实质上是键值存储系统++

- 键:这里的键与训练数据中出现的特定**文本模式 **相关联。

- 例如,一个键可能被"The capital of France is"这样的短语激活。

- 值: 与每个键对应,这个值的++功能++ 是引导模型生成一个关于输出词汇的概率分布 。

- 继续上面的例子,与"The capital of France is"这个键关联的值,会生成一个概率分布,其中 "Paris" 这个词的概率会非常高。

- 键:这里的键与训练数据中出现的特定**文本模式 **相关联。

-

实验发现:

-

学习到的文本模式具有人类可解释性

-

层级分化现象:

-

底层网络捕捉表层模式(如语法结构)

-

高层网络学习语义模式(深层含义)

-

键值协同机制:

-

值分布会集中在可能跟随键模式出现的词汇上

-

这种特性在高层网络中尤为显著

-

-

-

模型工作机制:

-

组合输出 : 单个前馈层的输出并不是只激活了一个记忆,而是其内部 多个键值记忆的组合。

-

逐层精炼 : 这个组合后的输出,会通过残差连接传递到模型的下一层。

- 在后续的网络层中,这个输出会被 不断地修正和精炼。

-

最终结果: 经过所有层的处理和精炼,模型最终生成了用于预测下一个词的概率分布。

-

-

1. 介绍

-

研究背景:

-

现状描述:基于Transformer的语言模型(如BERT、GPT)已成为NLP领域的主流架构

-

研究失衡:

- 自注意力机制获得大量研究关注

- 实际参数分布:自注意力层仅占1/3参数(4d²),前馈层占主要参数(8d²)

-

核心问题:前馈层在Transformer中的具体功能机制是什么?

-

-

理论突破

-

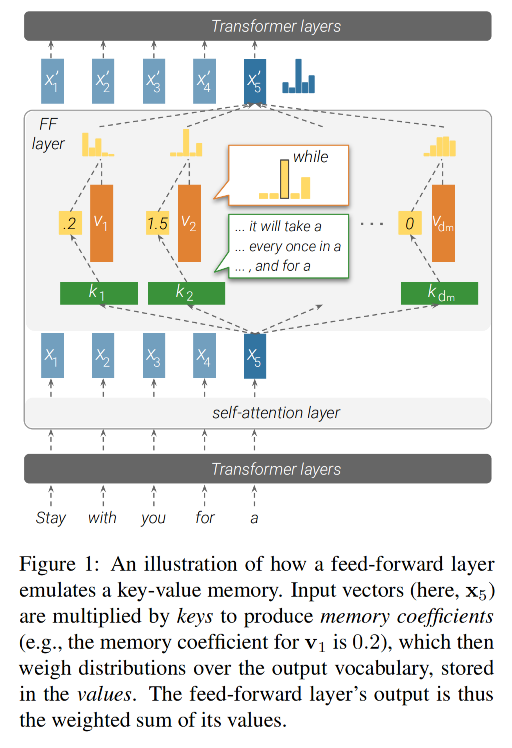

核心观点:前馈层在功能上模拟了神经记忆

- 结构对应关系:

- 第一参数矩阵 → 记忆键(keys)

- 第二参数矩阵 → 记忆值(values)

-

机制:

- 键 与模型的输入进行交互,生成一组系数。

- 然后,这些系数被用来对值 进行加权求和,从而得到该层的输出。

- 结构对应关系:

- 创新点:首次系统分析前馈层存储的具体记忆内容

-

-

实证发现

- 键特性 :

- 每个键都与一组特定的、人类可以理解的输入模式 相关。

- 这些模式可以是 n-gram (如固定词组),也可以是 语义主题。

- 值特性 :

- 每个值都能导出一个关于输出词汇的概率分布。

- 这个分布与它对应的键后面最可能出现的下一个词高度相关,这种相关性在模型的高层尤其明显。

- 键特性 :

-

系统工作机制:

-

记忆组合机制:

- 每层整合数百个活跃记忆单元

- 产生与单个记忆值性质不同的复合分布

-

残差连接功能:

- 精炼机制:逐层微调预测分布

- 信息保留:保持底层信息的持续传递

-

-

核心结论:

-

前馈层在所有层级中都充当了输入模式的检测器。

-

模型的最终输出分布,是一个通过所有层 自下而上地、逐步构建 起来的结果。

-

2. 前馈层作为未归一化的键值记忆结构

2.1 Feed-forward 层

-

前馈层特性

-

在 Transformer 中,前馈层是逐位置处理的

-

每一个 token 的向量都单独通过 FFN,不考虑别的位置。

-

输入向量记为: x ∈ R d x \in \mathbb{R}^d x∈Rd(d 是隐藏维度)

-

-

数学表达式

F F ( x ) = f ( x ⋅ K ⊤ ) ⋅ V FF(x) = f(x \cdot K^\top) \cdot V FF(x)=f(x⋅K⊤)⋅V-

K ∈ R d m × d K \in \mathbb{R}^{d_m \times d} K∈Rdm×d:key 参数矩阵

-

V ∈ R d m × d V \in \mathbb{R}^{d_m \times d} V∈Rdm×d:value 参数矩阵

-

f ( ⋅ ) f(\cdot) f(⋅) :非线性函数(如 ReLU)

-

m m m 是隐藏维度数量,表示++记忆单元个数++

-

2.2 神经记忆

-

神经记忆组成

- 神经记忆由一组

key-value对组成(也称 memory cells)-

神经记忆论文中就是用Memory去乘以对应的嵌入矩阵

-

每个 k i k_i ki 是一个 d 维向量,构成整个 key 矩阵 K ∈ R d m × d K \in \mathbb{R}^{d_m \times d} K∈Rdm×d

-

每个 v i v_i vi 是一个 d 维向量,构成 value 矩阵 V ∈ R d m × d V \in \mathbb{R}^{d_m \times d} V∈Rdm×d

-

- 神经记忆由一组

-

神经记忆的输出形式 :

p ( k i ∣ x ) ∝ e x p ( x ⋅ k i ) → 基于点积做 softmax 得到匹配概率 M N ( x ) = ∑ i = 1 d m p ( k i ∣ x ) ⋅ v i → 输出是记忆值的加权平均 p(k_i | x) ∝ exp(x · k_i) \rightarrow \text{基于点积做 softmax 得到匹配概率} \\ MN(x) = \sum^{d_m}_{i=1} p(k_i | x) · v_i \rightarrow \text{输出是记忆值的加权平均} p(ki∣x)∝exp(x⋅ki)→基于点积做 softmax 得到匹配概率MN(x)=i=1∑dmp(ki∣x)⋅vi→输出是记忆值的加权平均- 简化式

M N ( x ) = s o f t m a x ( x ⋅ K ⊤ ) ⋅ V MN(x) = softmax(x \cdot K^\top) \cdot V MN(x)=softmax(x⋅K⊤)⋅V

- 简化式

2.3 FFN就是模拟神经记忆

-

两者的结构几乎完全一致,区别只在于:

结构 前馈层 FFN 神经记忆 Memory 输入与 key 的相似度计算 x ⋅ K ⊤ x \cdot K^\top x⋅K⊤ x ⋅ K ⊤ x \cdot K^\top x⋅K⊤ 激活函数 ReLU(非归一化)softmax(归一化)输出 f(x \\cdot K\^\\top) \\cdot V softmax(x \\cdot K\^\\top) \\cdot V - 区别 :FFN 用的是

ReLU,没有归一化;神经记忆用的是softmax,输出是概率分布。

- 区别 :FFN 用的是

-

FFN 的隐藏层:记忆系数

m = f ( x ⋅ K ⊤ ) m = f(x \cdot K^\top) m=f(x⋅K⊤),这个激活向量其实就是每个 memory 的记忆系数

-

m ∈ R m m \in \mathbb{R}^m m∈Rm 是 FFN 中间的隐藏表示

-

每个 m i m_i mi 就代表第 i i i 个记忆单元对当前输入的响应强度

- 如果输入 x x x 很符合第 i i i 个 key ( k i k_i ki),那么 m i m_i mi 就会很大

-

-

论文观点:

- 每个 key 向量 k i k_i ki 会对输入序列中的某种模式(n-gram、短语、语义片段)产生响应

- 对应的 value 向量 v i v_i vi 表示该模式之后的可能输出分布

3. 键捕捉输入模式

- 核心观点 :

- 在Transformer模型的前馈层 中,**键矩阵 K K K **的作用是检测输入序列中的特定模式。

- 具体来说,每个矩阵中的每个向量 k i k_i ki对应输入前缀 x 1 , . . . , x j x_1,...,x_j x1,...,xj中的某种特定模式。

3.1 实验验证

-

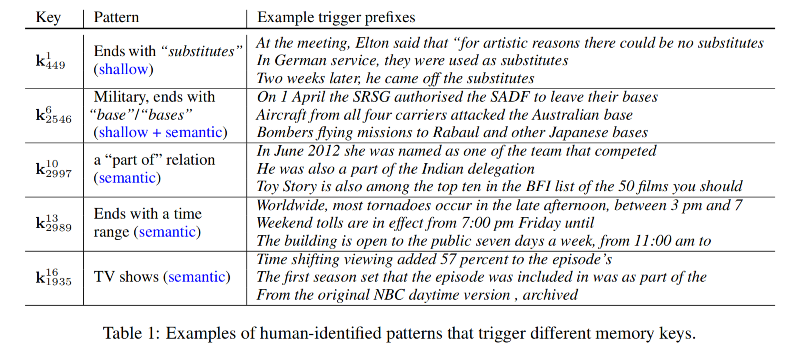

实验目标 :证明这些 Key 确实与某些++人类可解释的输入模式++存在强关联。

-

实验设置:

- 模型 :Baevski & Auli 的16层Transformer语言模型(基于WikiText-103训练)。

- 每层前馈层的隐藏维度d=1024,dm=4096,总关键向量数量为dm·16=65,536。

- 采样:从每层随机抽取10个关键向量(共160个)进行分析。

- 数据:使用WikiText-103训练集的所有句子前缀计算记忆系数。

- 模型 :Baevski & Auli 的16层Transformer语言模型(基于WikiText-103训练)。

-

实验步骤

-

计算记忆激活值

-

给定某个键 k i k_i ki,计算其在训练集(WikiText-103)中所有句子前缀上的记忆激活值 :

ReLU ( x j ℓ ⋅ k i ℓ ) \text{ReLU}(x_j^\ell \cdot k_i^\ell) ReLU(xjℓ⋅kiℓ)- 其中, x j ℓ x_j^\ell xjℓ 是前缀 x j x_j xj 在第 ℓ 层的表示, k i ℓ k_i^\ell kiℓ 是第 ℓ \ell ℓ 层的第 i i i 个关键向量。

-

对每个句子,计算其所有前缀的记忆激活值。如:

- 输入句子:

I love dogs - 前缀:

I、I love、I love dogs - 每个前缀都过模型第 ℓ \ell ℓ 层,得到向量 x j ℓ x_j^\ell xjℓ,然后与 key k i ℓ k_i^\ell kiℓ 做内积,ReLU 激活

- 输入句子:

-

-

选出激活值最大的 top-t 个例子

- 选择与 k i ℓ k_i^\ell kiℓ 内积后激活值最高的前t个前缀(即触发示例)。

-

人工分析

-

让人类专家(NLP研究生)对每个key k i k_i ki 的前25个触发示例进行标注,要求:

- 识别至少出现在3个前缀中的重复模式------降低随机性

- 例如某个 key 的 25 个高激活句子中有 5 个包含"in the middle of",那这个短语可能就是该 key 的检测目标

- 用自然语言描述这些模式;

- 将模式分类为shallow或semantic

- 浅层模式:如 n-gram、词形搭配

- 语义模式:如主题、句子结构、语义场景

- 识别至少出现在3个前缀中的重复模式------降低随机性

-

每个前缀可能关联多个模式。

-

-

-

结果

3.2 结果

3.2.1 每个 memory 都与人类可识别的语言模式相关

- 专家标注结果 :

- 对于每一个key ,人类专家都能识别出至少1种模式 ,平均每个关键向量关联3.6种模式。

- 65%-80% 的触发前缀(top触发示例)至少包含一种可识别的模式。

- 结论 :

- Key确实捕捉到了可解释的模式,而不仅仅是随机激活。

- 这些模式在人类看来是明确的,表明前馈层的keys 在某种程度上类似于模式探测器。

3.2.2 浅层 key 更偏向于浅层模式

- Transformer 的底层 FFN 层(第1-9层)更擅长捕捉"表层语言结构"

- 而越往上的层,越倾向于捕捉语义一致性:

- 虽然激活的句子在表面形式上不相似,但上下文语义很接近

3.2.3 通过局部修改验证模式敏感性

-

为了进一步验证浅层/深层关键向量的差异,作者进行了可控扰动实验:

- 方法 :

- 对每个关键向量的top-50触发示例 进行三种修改 :

- 删除第一个token(测试开头的影响);

- 删除最后一个token(测试结尾的影响);

- 随机删除一个token(作为基线)。

- 然后测量这些修改对记忆系数的影响。

- 对每个关键向量的top-50触发示例 进行三种修改 :

- 方法 :

-

结果(图3):

- 模型更关注句子的尾部 (比如,删除最后一个词,对激活影响更大)

- 说明模型的 FFN 更敏感于前缀的结尾部分

- 但在深层 FFN 中,删除最后一个词影响反而小

- 说明:深层 key 并不依赖于具体词序,而更多关注语义结构

- 模型更关注句子的尾部 (比如,删除最后一个词,对激活影响更大)

4. 值表示词汇分布

- 核心目标 :证明++每个 FFN 的 value 向量 v i v_i vi 可以近似看作是一个词汇分布,即预测下一个词的概率分布++。

4.1 方法:把 value 映射到词汇表上

p i = s o f t m a x ( v i ⋅ E ) p_i= softmax(v_i \cdot E) pi=softmax(vi⋅E)

-

解释

- v i v_i vi:某个 FFN 中的 value 向量

- E E E:模型的输出 embedding 矩阵(每一行表示一个词的嵌入向量)

- p i p_i pi:是一个概率分布,表示:如果只靠这个 v i v_i vi来预测,会最倾向于哪个词?

-

说明

-

由于实际的模型预测不仅用了 v i v_i vi,还用了激活系数,所以这个 p i p_i pi 是一种理想化的预测分布,不能代表真实概率,但可以用来分析。

-

也就是说:我们可以看它最喜欢哪个词(即 argmax),但不能直接当成语言模型输出概率。

-

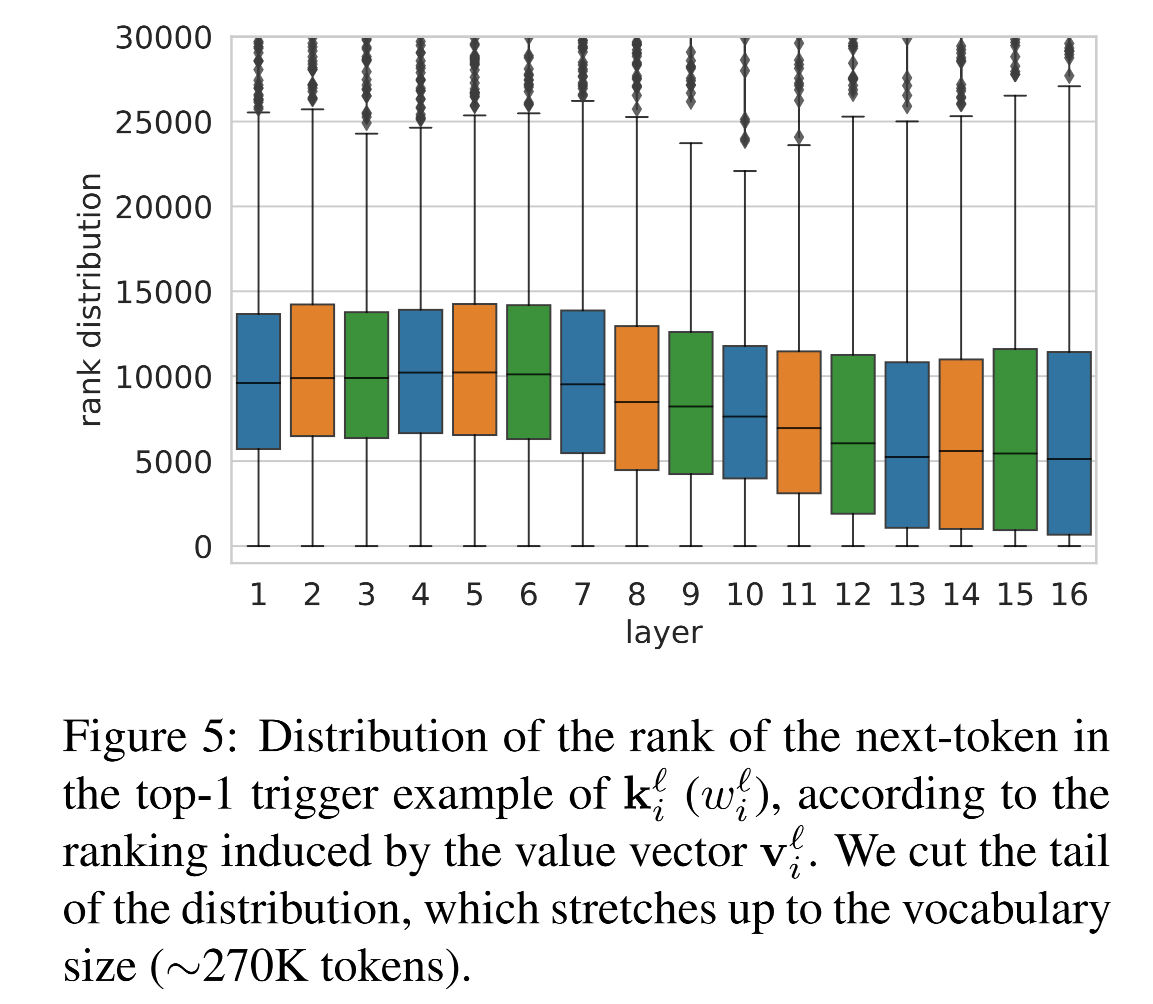

4.2 value 的 top 预测是否匹配 key 激活句子的下一个词?

-

探究:如果一个 key 检测到了某个输入模式,那么它对应的 value 是否预测了这句话接下来的下一个词?

-

验证方式:

-

对每个 key k i ℓ k_i^\ell kiℓ,找到激活它最强的句子(top-1 trigger example),记作 x 1 , . . . , x j x_1, ..., x_j x1,...,xj

-

这句话的下一个token记为 w i ℓ w_i^\ell wiℓ

-

比较这个token是否就是 value 对应分布 p i p_i pi 中得分最高的词

- 即: a r g m a x ( p i ) = = w i ℓ argmax(p_i) == w_i^\ell argmax(pi)==wiℓ 是否成立

-

-

结果

-

层数从 1 到 10:匹配率接近 0%

-

从第 11 层开始:匹配率迅速上升,到达约 3.5%

-

虽然这个数值不高,但论文指出:

远高于随机猜词的匹配率(0.0004%)

说明这是++非随机的语言现象++

-

4.3 value 分布中预测词的排序越来越靠前

-

进一步探究:即使正确token不是top-1,那个正确的token在 value 预测分布中排第几?

-

在上层,key 所对应句子的下一个token,在 value 的预测中,排序越来越靠前

-

说明 value 越来越倾向于预测出 key 对应前缀之后的词

-

4.4 哪些value具有更强的预测性

-

探究:能否找出那些真正有预测能力的 value ?

-

方法:

-

观察每个 value 分布中 top-1 的概率值 (即 m a x ( p i ) max(p_i) max(pi))

-

如果这个值很大,说明这个 value 特别偏向某一个token

-

检查这类 value 是否更可能匹配 key 的激活句子?

- 即value预测的结果是否是key触发示例的下一个token

-

-

结果

- 值向量的最大概率越高,其预测与关键向量模式的匹配率也越高。

- 在所有层中,选取Top 100最高概率的值向量,发现:

- 97个来自高层(11-16层),仅3个来自低层。

- 46个值向量(46%) 的Top预测与至少一个关键向量触发示例的下一个token匹配。

4.5 讨论

- 高层值向量具有预测能力 :

- 高层的值向量 v i ℓ v_i^\ell viℓ倾向于预测关键向量 k i ℓ k_i^\ell kiℓ模式的下一个词token,表明它们存储了模式→预测的映射关系。

- 例如,如果关键向量检测到模式 "The capital of France is" ,则对应值向量可能会高概率预测 "Paris"。

- 低层值向量无显著预测能力 :

- 低层的值向量与关键向量模式无关,可能因为:

- 低层的值向量不在输出词嵌入空间,导致投影后的分布无意义。

- 低层更关注局部语法,而非语义预测。

- 低层的值向量与关键向量模式无关,可能因为:

- 部分中间层可能共享高层空间 :

- 某些中间层(如10-11层)的值向量开始表现出预测能力,表明Transformer的表示空间可能逐渐对齐。

5. 累加记忆

-

本节探究的核心问题

-

在一个前馈层内部,多个激活的 memory cell 是如何组合起来输出一个向量的?

-

多个前馈层之间是如何通过残差连接将这些组合进一步细化、优化的?

-

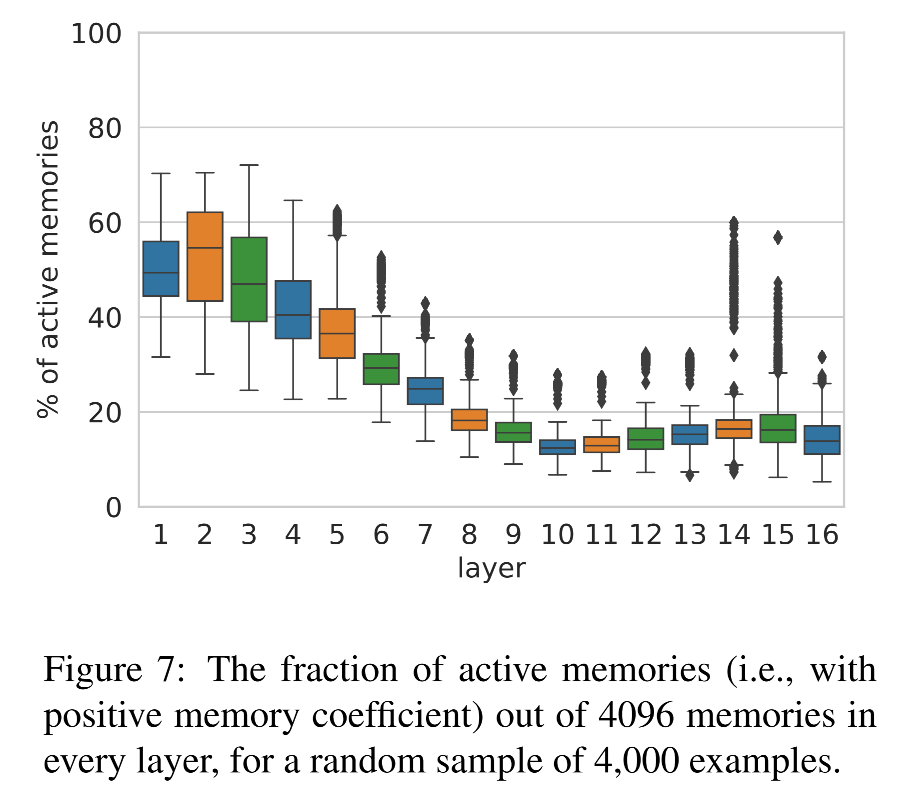

5.1 单个前馈层中多个 memory 的组合行为

-

前馈层的输出:

y ℓ = ∑ i ReLU ( x ℓ ⋅ k i ℓ ) ⋅ v i ℓ + b ℓ y^\ell = \sum_i \text{ReLU}(x^\ell \cdot k_i^\ell) · v_i^\ell + b^\ell yℓ=i∑ReLU(xℓ⋅kiℓ)⋅viℓ+bℓ-

每个 key 向量 k i ℓ k_i^\ell kiℓ 与输入 x ℓ x^\ell xℓ 点积,经过 ReLU 得到激活系数

-

对应的 value v i ℓ v_i^\ell viℓ 被加权求和

-

加上 bias,得到这一层 FFN 的输出 y ℓ y^\ell yℓ

每一层的输出是很多子预测的组合结果。

-

-

探究问题

- 这些 value 到底是如何组合成一个输出的?

- 是某个单独的 memory 主导?

- 还是多个记忆单元共同决定?

- 这些 value 到底是如何组合成一个输出的?

-

实验设计:

-

从验证集中的随机采样 4,000 个前缀

-

验证集用于模拟模型在推理时的行为(而不是记忆训练样本)

-

-

指标1:每层被激活的 memory 数量

-

每一层中,大概有 10%--50%memory cell 被激活(也就是激活值 > 0)

-

到了第 10 层,激活数量下降,正好对应之前在第3节提到++从浅层结构过渡到语义层++的临界点

-

-

指标2:输出是否由单一记忆主导的?

-

定义 : t o p ( h ) = a r g m a x ( h ⋅ E ) top(h) = argmax(h \cdot E) top(h)=argmax(h⋅E)

- 即某个向量 h 的预测词是哪个(映射到词表)

-

检验:当前层的输出向量 y ℓ y^\ell yℓ,是否等于某一个 value v i ℓ v_i^\ell viℓ 的预测结果?

∃ i : t o p ( v i ℓ ) = t o p ( y ℓ ) \exist i:top(v_i^\ell) = top(y^\ell) ∃i:top(viℓ)=top(yℓ)- 如果是,那就说明某个 memory 完全主导了预测。

-

实验结果:在网络的任意层中,至少 68% 的预测和所有单个 memory 的预测都不一致。即:

-

模型在大多数情况下,不会只依赖某个记忆单元来做预测

-

而是将多个 memory 组合起来,产生了一个新分布

-

这就是组合式预测

-

-

补充分析:如果有单个memory的输出匹配,是为什么?

-

在少数情况下,某个 memory cell 的预测正好是整层的预测,作者进一步分析这些例子:

-

60% 的预测是停用词(例如 "the", "of")

-

43% 的输入前缀很短(少于 5 个词)

-

-

观点:

-

这些常见模式可能导致模型用某个 memory "缓存"了它们(类似缓存/记忆)

-

因此对这些简单情况,不需要多个 memory 组合,单个 memory 就能给出准确预测

-

-

-

5.2 跨层预测改善

-

模型的前馈计算路径和残差机制

x ℓ = L a y e r N o r m ( r ℓ ) y ℓ = F F ( x ℓ ) o ℓ = y ℓ + r ℓ x^\ell = LayerNorm(r^\ell)\\ y^\ell =FF(x^\ell)\\ o^\ell = y^\ell + r^\ell xℓ=LayerNorm(rℓ)yℓ=FF(xℓ)oℓ=yℓ+rℓ-

r ℓ r^\ell rℓ:来自前一层的残差向量

-

这些步骤说明:每一层并不会独立做决策,而是将上一层的"意见"作为基础,再进一步调整。

-

-

核心假设

- 模型通过层层残差连接形成了一种逐层精化预测的机制

- 早期层已经做出了部分决策,后续层只是慢慢地调整这些决策。

5.2.1 哪一层就已经决定了最终输出?

-

实验设计 :对每一层 r ℓ r^\ell rℓ,检查它是否已经能预测出最终模型输出 o L o^L oL

t o p ( r ℓ ) = t o p ( o L ) top(r^\ell) = top(o^L) top(rℓ)=top(oL) -

结果:

-

大约有三分之一的预测,早在底层(尤其是第10层之前)就已经确定了

-

从第10层开始,这个比例迅速上升

-

-

说明:

-

许多明确的预测在中层甚至底层就已经形成了

-

上层更多在进行微调,而非决定性预测

-

5.2.2 每一层对最终预测的置信度是怎么变化的?

-

实验设计

-

拿当前层的残差 r ℓ r^\ell rℓ

-

对它做 softmax,得到词表分布 p p p

-

查看它对最终预测词 w = t o p ( o L ) w = top(o^L) w=top(oL) 的概率是多少

p = s o f t m a x ( r ℓ ⋅ E ) p w = p [ w ] p = softmax(r^\ell · E) \\ p_w = p[w] p=softmax(rℓ⋅E)pw=p[w]

-

-

结果:残差对最终预测的信心是逐层增强的

- 模型逐层在收敛意见,越来越肯定这个预测是对的。

5.2.3 前馈层到底对残差做了什么事?

-

实验设计:检查三种情况,是哪个导致了输出的变化

-

t o p ( r ℓ ) top(r^\ell) top(rℓ):残差原本的预测

-

t o p ( y ℓ ) top(y^\ell) top(yℓ):前馈网络本层的预测

-

t o p ( o ℓ ) top(o^\ell) top(oℓ):这两者相加之后的最终输出

-

-

三种交互类型:

类型 条件 意义 residual + agreement t o p ( o ℓ ) = t o p ( r ℓ ) top(o^\ell) = top(r^\ell) top(oℓ)=top(rℓ) 前馈网络只是支持了残差的判断,没有改变它 ffn override KaTeX parse error: Undefined control sequence: \and at position 27: ... = top(y^\ell) \̲a̲n̲d̲ ̲top(o^\ell) \ne... 前馈层强势改变了残差的预测 composition t o p ( o ℓ ) ≠ t o p ( y ℓ ) ≠ t o p ( r ℓ ) top(o^\ell) \neq top(y^\ell) \neq top(r^\ell) top(oℓ)=top(yℓ)=top(rℓ) 输出是残差和前馈的折中 -

结果:

-

绝大多数时候,最终输出等于残差预测(residual+agreement)

-

只有极少数情况下是前馈预测主导(ffn override)

-

有一定比例是二者的组合(composition)

-

-

结论:FFN 并不是直接替代残差预测,而是作为一种权重再分布机制,对残差输出进行修正或微调。

- 现象:当前层的最终预测往往既不是残差向量的预测结果,也不是前馈层的预测结果,而是介于两者之间的折中预测

- 猜测:前馈层有时会对 residual 中 top1 的token投否决票,从而把注意力引向其他候选词。

- 现象:当前层的最终预测往往既不是残差向量的预测结果,也不是前馈层的预测结果,而是介于两者之间的折中预测

5.2.4 最后一层的改动是否有意义的?

-

人工看了 100 个最后一层中 FFN 改变残差预测的例子,发现:

-

66 个案例是语义上较远的跳变:

- 例如:"people" → "same"

-

34 个案例是语义相近的微调:

- 例如:"later" → "earlier"、"gastric" → "stomach"

-

-

即使在最后一层,前馈层仍然可以细调预测,表现出对语义的精细掌控能力。

6. 相关工作

-

神经元功能分析

-

研究者通过分析单个神经元或神经元群体的激活情况,理解它们捕捉了哪些语言现象

-

这些工作与模型架构无关,关注的是"神经元是否编码了语法、语义、世界知识等"。

-

-

卷积模型中的模式提取

-

Jacovi 分析了 CNN 在文本分类任务中,发现其能自动提取关键的 n-gram 模式。

-

与本论文类似,也是寻找网络中自动学习到的可解释模式。

-

-

Transformer 中的自注意力研究

-

大量研究聚焦在 Transformer 的 self-attention 层的功能和可解释性

-

也有一些研究探索 不同层级之间的功能差异

-

-

前馈层的研究仍然稀缺

- 有少量论文提到 FFN可能具有独立重要性:

- 但 它们都没有系统性地刻画 FFN 的机制,因此本论文填补了这一空白。