引入

哈喽大家好,我是野生的编程萌新,首先感谢大家的观看。数据结构的学习者大多有这样的想法:数据结构很重要,一定要学好,但数据结构比较抽象,有些算法理解起来很困难,学的很累。我想让大家知道的是:数据结构非常有趣,很多算法是智慧的结晶,我希望大家在学习数据结构的过程是一种愉悦的心情感受。因此我开创了《数据结构》专栏,在这里我将把数据结构内容以有趣易懂的方式展现给大家。

1.选择排序

1.1引入

假设你有一个杂乱无章的书架,上面放着一些书籍。你想要按照书名的字母顺序来整理这些书籍。你可以使用选择排序的方法来完成这个任务。首先,你站在书架前,从左到右依次查看每一本书的书名。你的目标是找到书名字母顺序最靠前的那本书。例如,如果你的书架上有以下几本书:

- 《Moby Dick》

- 《War and Peace》

- 《Don Quixote》

- 《Crime and Punishment》

- 《Anna Karenina》

你会依次查看这些书的书名,发现《Anna Karenina》是字母顺序最靠前的那本书。然后,你将这本书从原来的位置上取下来,放到书架的第一个位置上。接下来,你在剩下的书籍中找到书名字母顺序第二靠前的那本书。此时,你的书架看起来像这样:

- 《Anna Karenina》

- 《Moby Dick》

- 《War and Peace》

- 《Don Quixote》

- 《Crime and Punishment》

你会再次从左到右依次查看剩下的书籍的书名,发现《Crime and Punishment》是字母顺序第二靠前的那本书。然后,你将这本书从原来的位置上取下来,放到书架的第二个位置上。你继续重复上述步骤,直到所有书籍都被整理好。最终,你的书架上的书籍将按照书名字母顺序排列好。这个整理书架的过程实际上就是选择排序的一个实际应用。在每一步中,你都在未排序的书籍中找到最小(或最大)的书籍,并将其放到已排序部分的末尾。这与我们要讲的选择排序的工作原理非常相似。

选择排序的基本思想就是:通过n-1次关键字间的比较,从n-i+1个记录中选取到关键字最小的记录,并和第i(1≤ i ≤n)个记录进行交换。

选择排序

1.2选择排序的实现

我们知道了选择排序是将选取到的最小值放到第i个位置,那这个思想能不能的搭配优化呢?当然是有的,我们在遍历时会选取最小值,那我们就顺手选取出最大值,将其放在待排序列的末尾,并同时缩小待排序序列的长度区间,我们先看实现再进行逐步分析:

cpp

void Selectsort(int* arr, int n)

{

int begin = 0;

int end = n - 1;

//一直在[begin,end]区间进行排序,

//标记最大值和最小值将其移动到begin/end处,再缩小[begin,end]区间

while (end >begin)

{

//先假设最大和最小值都是begin

int maxi = begin;

int mini = begin;

//从begin下一个元素开始遍历到end找出其中最大最小值

for (int i = begin+1; i <= end; i++)

{

if (arr[i] > arr[maxi])

{

maxi = i;

}

if (arr[i] < arr[mini])

{

mini = i;

}

}

if (maxi == begin)

{

maxi = mini;

}

swap(&arr[mini], &arr[begin]);

swap(&arr[maxi], &arr[end]);

begin++;

end--;

}

}

传统的选择排序在每一轮中只找一个最大或最小元素,而这种优化版本在一次遍历中同时找出最大值和最小值,并将它们放置在正确位置,从而将排序所需的迭代次数减少了一半。

- 初始化:begin指向待排序序列的起始位置(起始位置为0),end指向待排序列的结束位置 (初始为n-1),maxi和mini分别记录找到的最大值和最小值的索引。

- 主循环:当end>begin时,遍历[begin,end]区间找到最大值和最小值的索引。

- 特殊情况处理:如果最大值恰好位于

begin位置,将其设置为mini。这是因为下一行要 将mini位置的元素与begin交换,如果两者相同,交换后还需要再次交换, 所以提前调整避免额外操作。 - 元素交换:将最小值放到区间起始位置,将最大值放到区间结束位置。

- 缩小搜索范围:将待排序区间缩小,向中间靠拢。

1.3时间复杂度的分析

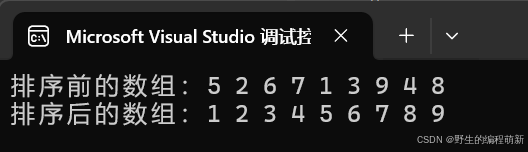

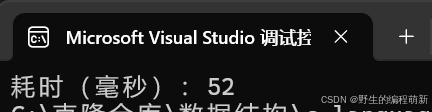

又到时间复杂度分析了,我们先让他跑一下10000个数据花费多久,然后再进行讨论:

从这个运行时间我们就知道这个排序算法的时间复杂度不会低,我们开始计算这个算法的时间复杂度吧:

1.外层循环:假设待排序的序列长度为n,将会执行n/2次,每次迭代都会减少区间(begin++和 end--),区间大小减少2.

2.内层循环:在每次外层循环迭代中,内层循环将遍历未排序部分的所有元素,以找到最大和最小 元素的索引。因此,内层循环的执行次数将逐渐减少,第一次执行n-1次,第二次执 行n-3次,以此类推。

所以选择排序的时间复杂度为:(n-2)*[(n-1)+(n-3)+(n-5)+.....+1],化简后为O(n²)。即使待排序序列已经有序,仍需执行完所有的比较,所以选择排序的时间复杂度为O(n²)。

2.快速排序

2.1引入

终于到我们的王牌登场了,如果你将来工作时,你的老板让你写一个排序算法,而你会的算法中竟然没有快速排序,我建议你去偷偷的复制一份快速排序到你的电脑中,这样你至少不会被大家取笑。

快速排序是有英国计算机科学家托尼.霍尔(Tony Hoare)于1960年提出的,是计算机科学史上首个实现分治策略的高效排序算法。其核心思想通过基准值划分数组,将复杂问题分解为可递归解决的子问题,它以其高效性和广泛的应用在排序算法中占据了重要地位,奠定了现代算法设计的范式。

Tony Hoare是20世纪最伟大的计算机科学界之一,而这快速排序算法只是他众多贡献中的一个小发明而已(有时候真想这些这么牛的人拼了...)。更牛的是我们现在要讲的快速排序算法被列为20世纪十大算法之一,我们这些玩编程的还有什么理由不去学它呢?

快速排序其实就是前面我们认为最慢的冒泡排序的升级。他们都是属于交换类排序,他也是通过不断的比较和移动交换来实现排序的,只不过他的实现,增大了记录的比较和移动距离,将关键字较大的记录从前面直接移动到后面,关键字较小的记录直接从后面移动到前面,从而减少了总的比较次数和移动次数。

2.2快速排序的实现

快速排序的基本思想:**通过一趟排序将待排序列分成独立的两部分,其中一部分的所有元素均比另一部分的所有元素要小,然后再按此方法对这两部分继续进行排序,以达到整个序列有序。**我们先来看一下下面这段小视频来感受一下:

快排

知道了它的排序操作了,我们来实现一下:

2.2.1Hoare版本实现

快排有好多种实现版本,我们先来实现祖师爷的版本:

int _Quicksort(int* a,int left,int right)

{

int keyi = left;

left++;//从基准值的后一个元素开始遍历

//保证在正确的区间进行

while (left <= right)

{

while (left <= right && a[right] > a[keyi])

{

right--;

}

while (left <= right && a[left] < a[keyi])

{

left++;

}

if (left <= right)

{

swap(&a[left++], &a[right--]);

}

}

swap(&a[keyi], &a[right]);

return right;

}

void Quicksort(int* a, int left,int right)

{

//不在区间范围直接返回

if (left>=right)

{

return;

}

int keyi = _Quicksort(a, left, right);

Quicksort(a, left, keyi - 1);

Quicksort(a, keyi + 1, right);

}

在这里我们实现了两个函数,这两个函数的功能分别为:

1._Quicksort:执行单次分区操作的函数2.

Quicksort:快速排序的主控函数,负责递归调用

_Quicksort函数:

- 选择基准值:选择待排序序列的第一个元素为基准值,并将其索引存放在keyi中。

- 分区:使用两个变量分别从数字两端向中间移动,找到需要交换的元素,具体操作步骤为:从右往左找到第一个小于基准值的元素,从左往右找到第一个大于基准值的元素,如果此时left小于right,则交换两个元素,并缩小搜索区间,然后重复上面的步骤。

- 交换基准值:将基准元素与right指针所指向的元素交换位置,这样基准元素就位于其最终位置上。

- 返回区分点:返回right作为新的分区点。

Quicksort函数:

- 边界检查:如果区间无效直接返回。

- 获取分区点 :调用_Quicksort函数获取基准值的最终位置。

- 递归排序左侧子数组:递归地对分区点左侧的子数组进行排序。

- 递归排序右侧子数组:递归地对分区点右侧的子数组进行排序。

2.2.2lomuto版本实现

lomuto版本的思想就是使用前后指针来实现:

int _QuickSort(int* a, int left, int right)

{

int keyi = left;

int prev = left, cur = prev + 1;

while (cur <= right)

{

if (a[cur] < a[keyi] && ++prev != cur)

{

Swap(&a[prev], &a[cur]);

}

cur++;

}

Swap(&a[keyi], &a[prev]);

return prev;

}在这里只需要替换掉Hoare版本中的_Quicksort函数就行了,Lomuto版本是快速排序最直观易懂的实现方式之一,那么现在我们来详细讲讲其工作原理:

- 选择基准值:选择待排序序列的第一个元素作为基准,并将其索引存储在keyi中。

- 初始化指针 :初始化两个指针

prev和cur,其中prev指针指向基准元素,cur指针指向基准元 素的下一个元素。 - 遍历待排序序列 :使用

cur指针从左到右遍历数组,找到需要交换的元素。具体步骤如下: 如果当前元素小于基准元素,则将prev指针向右移动一位,并交换prev指 针和cur指针所指向的元素。无论是否交换,都将cur指针向右移动一位。 - 交换基准: 将基准元素与

prev指针所指向的元素交换位置,这样基准元素就位于其最终位置 上。 - 返回分区点: 返回

prev指针作为新的分区点。

2.3快速排序的时间复杂度分析

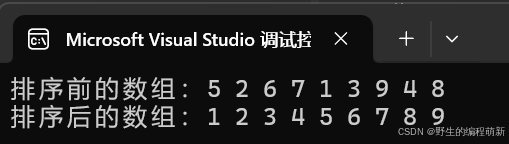

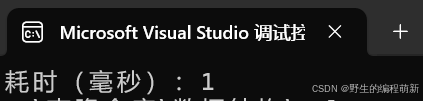

老样子还是要走一下的,先跑一万个数据看一下:

是不是非常离谱,王牌排序!现在我们进入正题:

快速排序是递归算法,总时间复杂度 = 单次分区时间 × 递归调用次数。

最好情况:

每次分区都能将数组均匀划分为左右两部分, 例如:子数组长度为 n,划分后左右子数组长度均为 n/2。

深度 :递归树的深度为 log₂n

每层总操作数 :每层所有节点的分区操作总和为

n(因为每层划分的总元素数不变,仅子问 题规模减半)。总时间复杂度 :T(n)=O(n)+O(n)+...+O(n)(一共 log₂n层)=O(n* log₂n)

最坏情况:

每次分区都极度不平衡,导致一侧子数组长度为 0 ,另一侧为 n-1 。例如:输入数组 已排序 或 逆序,且每次选择第一个元素作为基准值。

深度 :递归树退化为链表,深度为 n(每次仅减少1个元素)。

每层总操作数 :第1层:操作量

n,第2层:操作量n-1,第3层:操作量n-2.....第n层:操 作量1**总时间复杂度:**T(n)=O(n)+O(n-1)+....+O(1)=O(n(n+1)/2)=O(n²)