开篇介绍:

Hello 大家,在上一篇博客中,我们一同攻克了「移除链表元素」这道单链表经典题目,对链表的基本操作有了更深入的理解。而在今天的内容里,我们将继续探索单链表领域的另外两道经典题目 ------「206. 反转链表」与「876. 链表的中间结点」。这两道题不仅是面试中的高频考点,更是深入掌握链表特性与操作技巧的绝佳练习,接下来就让我们一同深入研究吧!

在给出具体解析之前,我们依然是给出题目链接,望大家在看解析之前能够自行练手提高熟程度:

206. 反转链表 - 力扣(LeetCode)![]() https://leetcode.cn/problems/reverse-linked-list/description/876. 链表的中间结点 - 力扣(LeetCode)

https://leetcode.cn/problems/reverse-linked-list/description/876. 链表的中间结点 - 力扣(LeetCode)![]() https://leetcode.cn/problems/middle-of-the-linked-list/description/

https://leetcode.cn/problems/middle-of-the-linked-list/description/

206. 反转链表:

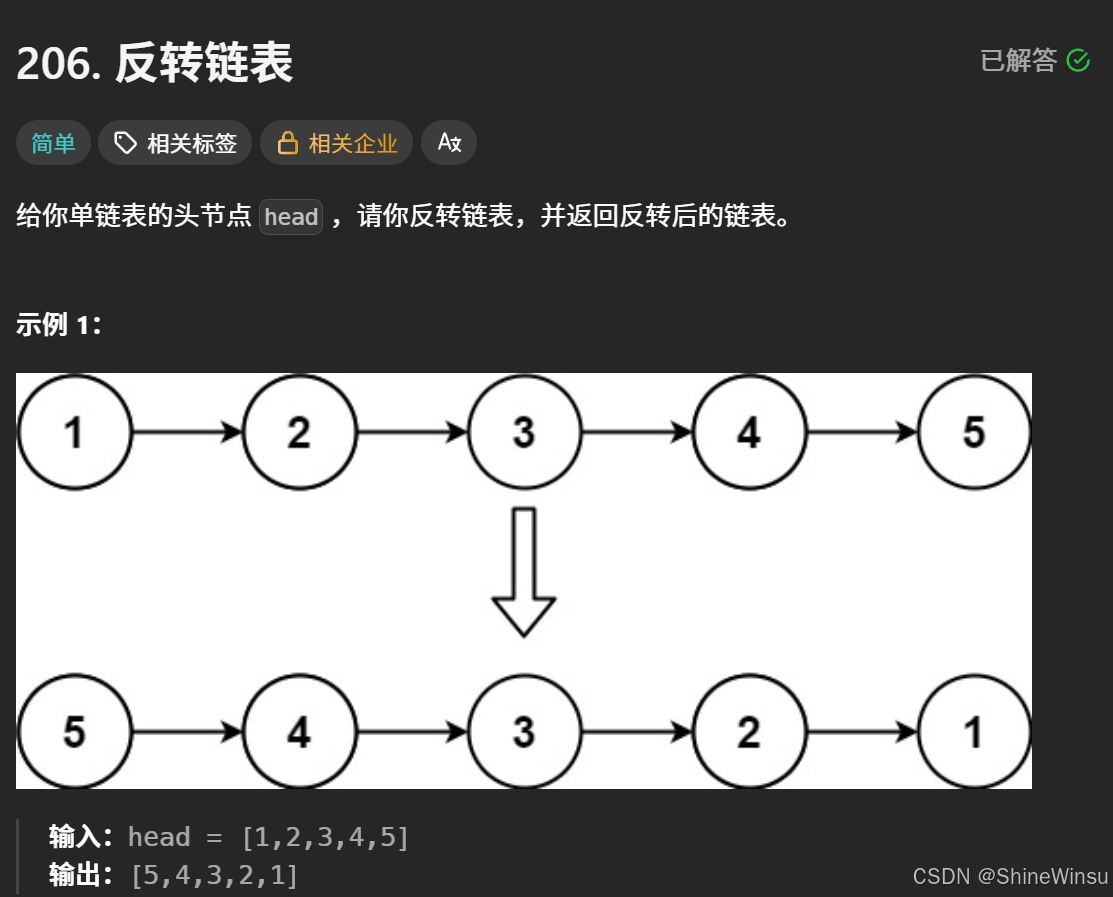

这一题也是经典中的经典了,我们先看题目:

题意分析:

我们来详细地分析这道 "反转链表" 题的题意:

核心任务

给定一个单链表 的头节点 head,要对这个链表进行反转操作,最后返回反转后新链表的头节点。

单链表的结构特点回顾

单链表的每个节点包含两部分:

- 存储数据的值(比如示例里的

1、2等)。 - 一个指针(或引用)

next,指向下一个节点。通过这样的 "链式" 结构,把所有节点串联起来,形成从 "头节点" 开始,依次向后延伸的链表。

反转的具体含义

原本的链表,节点是 "从前到后" 连接的(比如示例中,1 的 next 指向 2,2 的 next 指向 3......4 的 next 指向 5)。

反转后,要让节点 "从后到前" 连接:

5的next指向4;4的next指向3;- ......

2的next指向1;- 原本的头节点

1,反转后变成 "尾节点",它的next要指向null(表示链表到此结束)。

最终目标

完成反转后,新链表的 "头节点" 是原本链表的最后一个节点 (示例中原本的最后一个节点是 5,所以反转后新头节点是 5),且整个链表的节点连接顺序完全倒转,最后返回这个新的头节点。

简单总结:就是通过改变每个节点的 next 指向,把链表的 "方向" 完全颠倒过来,得到一个全新的、反向的单链表。

知道了题意之后,我们便可以开始着手于解题来了,在这里,我依旧是给大家提供两个方法,可以的话,大家可以把这两个方法都学习掉,帮助大家对链表的了解更进一步,同时在未来面对不同题型的时候,能够不手忙脚乱。

方法一:创建新链表

在上一篇解决移除链表元素这个问题的博客中,我给大家讲述了创建新链表的方法,那么在本道题目中,我们也依然可以使用创建新链表的方法,那么具体要如何实现呢??且看我缓缓道来:

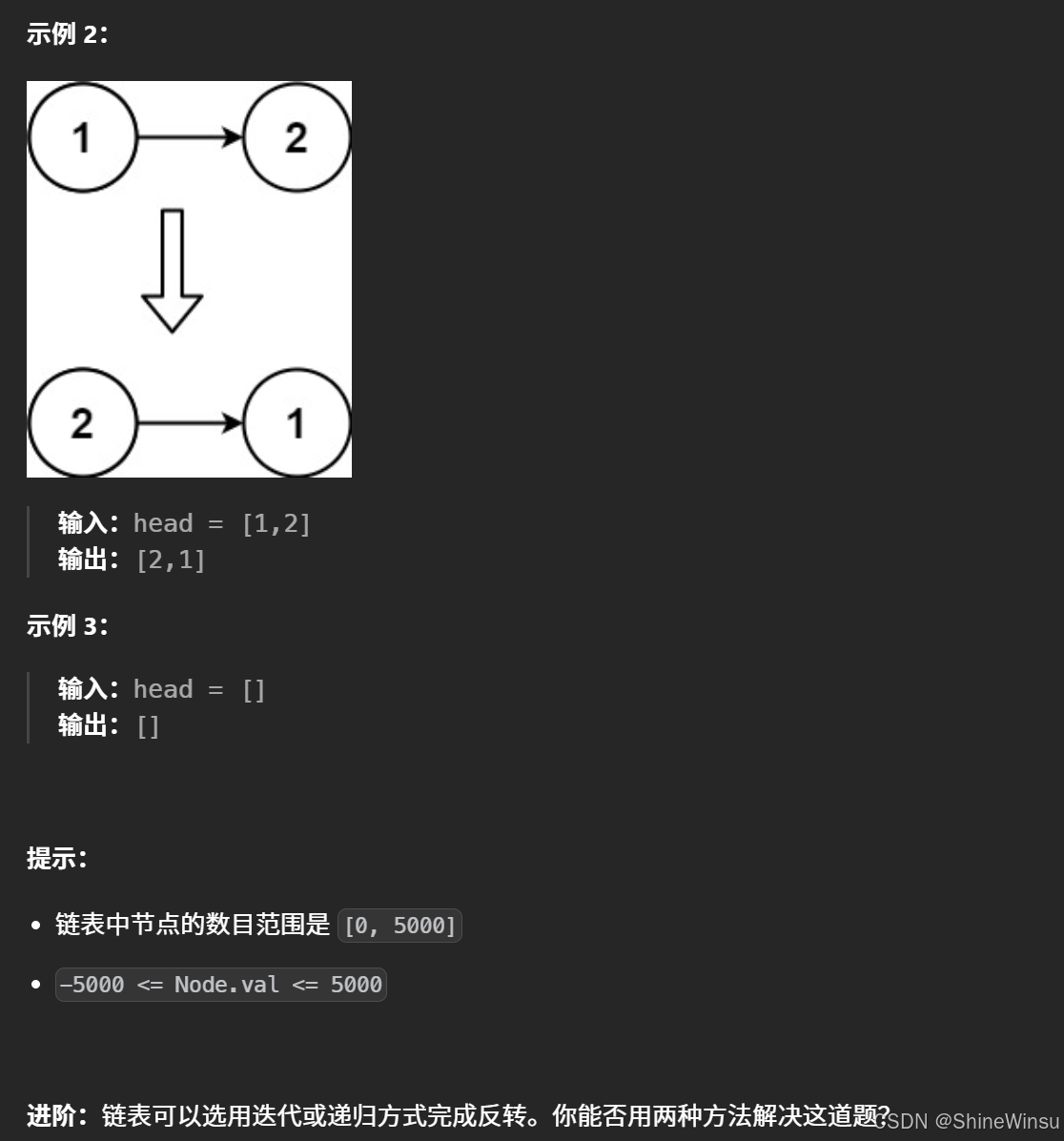

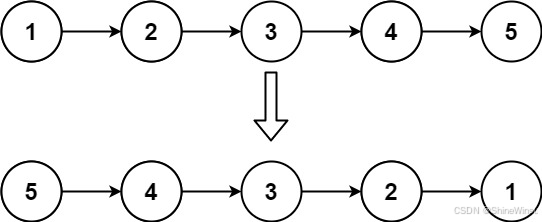

我们先看图:

上面的链表是原链表,而下面的那一个链表,便是我们要创建的新链表,所以,我们的第一步是创建一个sl* newhead=NULL,那么问题来了,我们还需要创建sl* newtail=NULL吗?答案是:不需要,在上一篇博客中,我们是要原按链表的顺序去不断对新链表进行尾插,而且最后要传回newhead是为新链表的头结点。

而在本题中,我们同样也需要传回newhead是为新链表的头结点,但是在本题中,我们是用尾插去对新链表插入新节点的吗?很明显,并不是,就按照上图来说,我们首先要把原链表的节点1插入新链表,接着再把原链表的节点2插到新链表中,那么它要插在节点1前面还是后面呢?看了上图中的下面的链表,我们便能知道了,我们要把节点2插入到节点1的前面去,那么这就很明显了,是头插法。

那么在这里大家可能会有些疑问,为什么我们不能先把原链表的节点5插入新链表中,然后再使用尾插去把原链表的节点4插入到新链表的节点5之后呢?其实这是因为,我们的原链表是单向链表,我们只能从节点1去往后找,却不能从节5去往前找,所以,这个设想也就无法实现了,我们还是只能使用头插法。

因此,newtail也就没有它的事了,在本题中,它可以好好休息一番,那么我们要怎么实现头插呢?

大家再看图,在原链表中,是节点5的next指针指向NULL,而在新链表中,是节点1中的next指针指向NULL,而在使用头插时,很明显我们是先把原链表的节点1插入到新链表中,换句话来说就是,我们要把插入新链表的原链表的节点1的next指针设置为NULL,而这,要怎么与我们的newhead挂钩呢?

聪明的你其实很快就能发现,在对newhead初始化的时候,我们便是把它初始化为NULL,而这,不正好和我们要把插入新链表的原链表的节点1的next指针设置为NULL这一目的相同吗,所以,我们就可以这么写:

sl* newhead=NULL;

sl* temp=head;

while(temp!=NULL)

{

//此处也有代码

temp->next=newhead;

//此处还有代码

temp=temp->next;

}大家要注意,这可不是巧合,而是必然的结果,等看到后面,大家就会知道了。

针对这段代码,我们模拟一下,首先,原链表的节点1传入,节点1的next指针变为newhead(即NULL),接下来,temp要移动到原链表的节点1的下一个节点,执行temp=temp->next,那么,能正常运行吗?大家不妨想一想,在temp->next=newhead;中,我们已经把temp->next赋值为NULL了,那temp=temp->next不就是相当于把temp赋值为NULL吗,那怎么可能找得到原链表的节点1的下一个节点呢?

所以,针对这个情况,我们就得在temp->next=newhead;之前设置变量去保存temp->next,避免在经过temp->next=newhead找不到下一个节点,具体代码如下:

while (temp != NULL)

{

// 保存当前节点的下一个节点地址

// 因为接下来要修改当前节点的next指针,若不提前保存会丢失后续节点

sl* temp1 = temp->next;

// 将当前节点的next指针指向新的头节点(即原链表中当前节点的前一个节点)

// 这一步是实现反转的核心操作,改变指针方向

temp->next = newhead;

// ...(后续还需更新newhead和temp指针,继续处理下一个节点)

}做完上述这些之后,我们离完成也就不远了,我们接下来还得对newhead进行更新才行,那么要让newhea更新为什么呢?

大家不妨想一想,我们在把原链表的节点1传进新链表之后,我们随后在下一个循环肯定还要把原链表的节点2传进新链表的节点1之前,但是为了能够实现单向链表的联系,我们得想办法让这个节点2的next指针指向新链表的节点1(同时也是原链表的节点1),而我们又知道,能够改变节点的next指针的操作是temp->next = newhead;这一行代码,换句话说就是,如果我们想要实现让这个节点2的next指针指向新链表的节点1(同时也是原链表的节点1),我们就得让temp->next = newhead中的newhead随之变成节点1的地址,而节点1的地址又出现在哪呢?很明显,就是temp,于是,我们知道如何更新newhead了。即如此newhead=temp;

完整代码如下:

typedef struct ListNode sl;

struct ListNode* reverseList(struct ListNode* head)

{

if (head == NULL)

{

return NULL;

}

sl* newhead = NULL;

sl* temp = head;

while (temp != NULL)

{

sl* temp1 = temp->next;

temp->next = newhead;

newhead = temp;

temp = temp1;

}

return newhead;

}为了加深大家理解,我们再给出详细例子:

我们继续用 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> NULL 这个例子,结合代码逐行拆解每一步的内存状态和指针变化,让每个细节都清晰可见。

初始状态(进入函数前)

-

原链表结构(内存中): plaintext

节点1:值=1,next=节点2的地址 节点2:值=2,next=节点3的地址 节点3:值=3,next=节点4的地址 节点4:值=4,next=节点5的地址 节点5:值=5,next=NULL(空地址) -

函数参数:

head指向 节点 1 的地址

步骤 1:判断空链表

if (head == NULL) { return NULL; }- 当前

head指向节点 1(非空),所以跳过此分支,继续执行。

步骤 2:初始化指针

sl* newhead = NULL; // 反转后链表的头(初始指向空地址)

sl* temp = head; // 遍历指针,初始指向head(即节点1的地址)- 此时指针状态:

newhead→NULL(空地址)temp→ 节点 1 的地址

进入循环:while (temp != NULL)

循环条件:只要 temp 指向的不是空地址(还有节点要处理),就继续循环。

第一次循环(处理节点 1)

-

保存下一个节点地址

sl* temp1 = temp->next; // temp->next是节点1的next,即节点2的地址temp1现在指向 节点 2 的地址。

-

反转当前节点的指向

temp->next = newhead; // temp是节点1的地址,让节点1的next指向newhead(即NULL)- 节点 1 的

next从 "节点 2 的地址" 改为 "NULL"。

此时节点 1 的状态:值=1,next=NULL。

- 节点 1 的

-

更新新链表的头

newhead = temp; // newhead从NULL改为temp(即节点1的地址)- 现在

newhead指向节点 1(反转后链表的临时头)。

- 现在

-

移动遍历指针

temp = temp1; // temp从节点1的地址改为temp1(即节点2的地址)- 此时

temp指向节点 2,准备处理下一个节点。

- 此时

- 第一次循环后状态 :

- 反转链表片段:

1 -> NULL(newhead指向节点 1) - 剩余未处理节点:

2 -> 3 -> 4 -> 5 -> NULL(temp指向节点 2)

- 反转链表片段:

第二次循环(处理节点 2)

-

保存下一个节点地址

sl* temp1 = temp->next; // temp是节点2的地址,其next是节点3的地址temp1指向 节点 3 的地址。

-

反转当前节点的指向

temp->next = newhead; // 节点2的next从"节点3的地址"改为"newhead(节点1的地址)"- 节点 2 的状态:

值=2,next=节点1的地址。

- 节点 2 的状态:

-

更新新链表的头

newhead = temp; // newhead从节点1的地址改为节点2的地址- 现在

newhead指向节点 2(反转后链表的临时头)。

- 现在

-

移动遍历指针

temp = temp1; // temp从节点2的地址改为节点3的地址

- 第二次循环后状态 :

- 反转链表片段:

2 -> 1 -> NULL(newhead指向节点 2) - 剩余未处理节点:

3 -> 4 -> 5 -> NULL(temp指向节点 3)

- 反转链表片段:

第三次循环(处理节点 3)

temp1 = temp->next→temp1指向 节点 4 的地址(节点 3 的 next)。temp->next = newhead→ 节点 3 的 next 从 "节点 4 的地址" 改为 "节点 2 的地址"(newhead当前指向节点 2)。- 节点 3 状态:

值=3,next=节点2的地址。

- 节点 3 状态:

newhead = temp→newhead指向节点 3。temp = temp1→temp指向节点 4。

- 第三次循环后状态 :

- 反转链表片段:

3 -> 2 -> 1 -> NULL - 剩余节点:

4 -> 5 -> NULL(temp指向节点 4)

- 反转链表片段:

第四次循环(处理节点 4)

temp1 = temp->next→temp1指向 节点 5 的地址(节点 4 的 next)。temp->next = newhead→ 节点 4 的 next 从 "节点 5 的地址" 改为 "节点 3 的地址"(newhead指向节点 3)。- 节点 4 状态:

值=4,next=节点3的地址。

- 节点 4 状态:

newhead = temp→newhead指向节点 4。temp = temp1→temp指向节点 5。

- 第四次循环后状态 :

- 反转链表片段:

4 -> 3 -> 2 -> 1 -> NULL - 剩余节点:

5 -> NULL(temp指向节点 5)

- 反转链表片段:

第五次循环(处理节点 5)

temp1 = temp->next→temp1指向 NULL(节点 5 的 next 是 NULL)。temp->next = newhead→ 节点 5 的 next 从 "NULL" 改为 "节点 4 的地址"(newhead指向节点 4)。- 节点 5 状态:

值=5,next=节点4的地址。

- 节点 5 状态:

newhead = temp→newhead指向节点 5。temp = temp1→temp指向 NULL(因为temp1是 NULL)。

- 第五次循环后状态 :

- 反转链表完整:

5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1 -> NULL(newhead指向节点 5) temp指向 NULL,循环结束。

- 反转链表完整:

循环结束,返回结果

return newhead; // newhead指向节点5的地址最终得到的反转链表为:5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1 -> NULL,与预期完全一致。

核心逻辑总结

每次循环都在做 3 件事:

- 用

temp1"记住" 下一个节点,防止丢失。 - 让当前节点的

next"回头" 指向已反转的部分(newhead)。 - 移动

newhead到当前节点(它成为新的反转头部),并让temp继续遍历下一个节点。

整个过程像 "拆链条再反向重组",每个节点都被依次接到新链表的最前面,最终实现全链表反转。

方法二:三指针迭代法

这一个方法,就是不需要创建新链表,而是借助三个指针去不断移动,具体原理如下:

这个三指针迭代法反转链表的原理可以这样理解:

-

核心思路:通过三个指针逐步遍历链表,逐个改变节点的指向关系,从而实现整个链表的反转。

-

指针分工:

n1:始终指向已经完成反转的部分的头节点(初始为NULL,因为开始时没有任何节点被反转)n2:指向当前正在处理的节点(初始为原链表的头节点head)n3:临时保存n2的下一个节点(用于继续遍历未处理的部分)

-

迭代过程:

- 每次循环中,先用

n3记录n2的下一个节点(防止链表断裂) - 然后将

n2的指针反转,指向n1(完成当前节点的反转) - 接着将

n1移动到n2的位置(n1始终是已反转部分的新头部) - 最后将

n2移动到n3的位置(准备处理下一个节点)

- 每次循环中,先用

-

终止条件:

- 当

n2变为NULL时,说明所有节点都已处理完毕 - 此时

n1正好指向原链表的最后一个节点,也就是反转后新链表的头节点

- 当

-

特殊情况处理:

- 如果原链表为空(

head == NULL),直接返回NULL

- 如果原链表为空(

通过这种方式,只需一次遍历(时间复杂度 O (n))和常数级的额外空间(空间复杂度 O (1)),就能高效地完成链表反转。

下面详细代码:

//三指针迭代法:

typedef struct ListNode sl;

struct ListNode* reverseList(struct ListNode* head)

{

if(head==NULL)//为空链表或者只有一个节点

{

return NULL;

}

sl* n1=NULL;

sl* n2=head;

while(n2!=NULL)

{

sl* n3=n2->next;

n2->next=n1;

n1=n2;

n2=n3;

}

return n1;

}这个方法可以说是非常的简便,在每一次循环中,我们只让n2节点的next指针指向n1

,并没有让n3的next指针指向n2 ,在进行完让n2节点的next指针指向n1之后,我们便让n1、n2都往退一个节点,设置n3的作用便是保存n2的next指针,使得n2能够顺利的移动到下一个节点,而n1移动到下一个节点(也就是n2),也是非常简单,因为我们虽然修改了n2的next指针让其指向n节点,但在n2没移动到n2的下一个节点之前,n2还是n1的后一个节点,所以我们就可以直接将n2赋值给n1,这样子也就实现了n1的后移一个节点,之后我们再让n2移动到n2的下一个节点去,也就是将n32赋值给n2.

所以大家也就知道了

sl* n3=n2->next;

n2->next=n1;

n1=n2;

n2=n3;这一串的顺序是固定的,是不能变的。

下面我给大家一个方法二代码的详细例子,帮助大家理解:

我们来用细致的步骤,结合每一步的内存结构变化,彻底解析三指针反转链表的过程。以链表 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> NULL 为例,我们会跟踪每个指针的内存地址指向和链表节点的连接关系。

准备知识

-

链表节点结构:每个节点包含「值」和「next 指针」(指向后一个节点)

-

指针本质:存储节点的内存地址(例如

n2 = 1表示n2存储节点1的内存地址) -

原链表内存分布(简化表示):

节点1:值=1,next→节点2的地址 节点2:值=2,next→节点3的地址 节点3:值=3,next→节点4的地址 节点4:值=4,next→NULL(空地址)

初始状态(循环开始前)

-

指针初始化:

n1 = NULL(不指向任何节点,存储空地址)n2 = head(head是节点 1 的地址,所以n2指向节点 1)n3未赋值(还未指向任何节点)

-

链表连接:

节点1.next → 节点2,节点2.next → 节点3,节点3.next → 节点4,节点4.next → NULL -

可视化:

n1: [NULL] n2: [节点1的地址] → 节点1: (值=1, next→节点2) n3: [未赋值] 剩余链表:节点2 → 节点3 → 节点4 → NULL

第一次循环(处理节点 1)

步骤 1:用 n3 保存 n2 的下一个节点

-

执行

n3 = n2->nextn2指向节点 1,n2->next是节点 1 的 next 指针(即节点 2 的地址)- 所以

n3现在存储节点 2 的地址(指向节点 2)

-

状态:

n1: [NULL] n2: [节点1的地址] → 节点1: (值=1, next→节点2) n3: [节点2的地址] → 节点2: (值=2, next→节点3)这一步的核心:提前记住节点 1 的下一个节点,防止后续修改节点 1 的指向后丢失链表

步骤 2:反转 n2 的指向(关键操作)

-

执行

n2->next = n1n2指向节点 1,修改节点 1 的 next 指针,让它指向n1(即 NULL)- 节点 1 原本指向节点 2,现在改为指向 NULL

-

状态:

n1: [NULL] n2: [节点1的地址] → 节点1: (值=1, next→NULL) ← 指向已改变 n3: [节点2的地址] → 节点2: (值=2, next→节点3)此时节点 1 已从原链表脱离,成为一个独立的反转节点(指向 NULL)

步骤 3:移动 n1 到当前节点(n2 的位置)

-

执行

n1 = n2n2存储节点 1 的地址,所以n1现在也存储节点 1 的地址(指向节点 1)

-

状态:

n1: [节点1的地址] → 节点1: (值=1, next→NULL) ← n1移动到这里 n2: [节点1的地址] → 节点1: (值=1, next→NULL) n3: [节点2的地址] → 节点2: (值=2, next→节点3)n1 的作用:标记「已完成反转的链表部分」的头节点,现在已反转部分是「节点 1→NULL」

步骤 4:移动 n2 到下一个节点(n3 的位置)

-

执行

n2 = n3n3存储节点 2 的地址,所以n2现在存储节点 2 的地址(指向节点 2)

-

状态:

n1: [节点1的地址] → 节点1: (值=1, next→NULL) n2: [节点2的地址] → 节点2: (值=2, next→节点3) ← n2移动到这里 n3: [节点2的地址] → 节点2: (值=2, next→节点3)n2 的作用:标记「当前需要处理的节点」,现在准备处理节点 2

-

第一次循环结束后:

- 已反转部分:

节点1 → NULL - 未处理部分:

节点2 → 节点3 → 节点4 → NULL

- 已反转部分:

第二次循环(处理节点 2)

步骤 1:用 n3 保存 n2 的下一个节点

-

执行

n3 = n2->nextn2指向节点 2,n2->next是节点 3 的地址n3现在指向节点 3

-

状态:

n1: [节点1的地址] → 节点1: (值=1, next→NULL) n2: [节点2的地址] → 节点2: (值=2, next→节点3) n3: [节点3的地址] → 节点3: (值=3, next→节点4)

步骤 2:反转 n2 的指向

-

执行

n2->next = n1- 修改节点 2 的 next 指针,从指向节点 3 改为指向

n1(即节点 1 的地址)

- 修改节点 2 的 next 指针,从指向节点 3 改为指向

-

状态:

n1: [节点1的地址] → 节点1: (值=1, next→NULL) n2: [节点2的地址] → 节点2: (值=2, next→节点1) ← 指向已改变 n3: [节点3的地址] → 节点3: (值=3, next→节点4)此时节点 2 与节点 1 连接,形成「节点 2→节点 1→NULL」的反转片段

步骤 3:移动 n1 到当前节点

-

执行

n1 = n2n1从指向节点 1 改为指向节点 2(现在已反转部分的头是节点 2)

-

状态:

n1: [节点2的地址] → 节点2: (值=2, next→节点1) ← n1移动到这里 n2: [节点2的地址] → 节点2: (值=2, next→节点1) n3: [节点3的地址] → 节点3: (值=3, next→节点4)

步骤 4:移动 n2 到下一个节点

-

执行

n2 = n3n2从指向节点 2 改为指向节点 3(准备处理节点 3)

-

状态:

n1: [节点2的地址] → 节点2: (值=2, next→节点1) n2: [节点3的地址] → 节点3: (值=3, next→节点4) ← n2移动到这里 n3: [节点3的地址] → 节点3: (值=3, next→节点4) -

第二次循环结束后:

- 已反转部分:

节点2 → 节点1 → NULL - 未处理部分:

节点3 → 节点4 → NULL

- 已反转部分:

第三次循环(处理节点 3)

步骤 1:用 n3 保存 n2 的下一个节点

-

执行

n3 = n2->nextn2指向节点 3,n2->next是节点 4 的地址n3现在指向节点 4

-

状态:

n1: [节点2的地址] → 节点2: (值=2, next→节点1) n2: [节点3的地址] → 节点3: (值=3, next→节点4) n3: [节点4的地址] → 节点4: (值=4, next→NULL)

步骤 2:反转 n2 的指向

-

执行

n2->next = n1- 节点 3 的 next 指针从指向节点 4 改为指向

n1(即节点 2 的地址)

- 节点 3 的 next 指针从指向节点 4 改为指向

-

状态:

n1: [节点2的地址] → 节点2: (值=2, next→节点1) n2: [节点3的地址] → 节点3: (值=3, next→节点2) ← 指向已改变 n3: [节点4的地址] → 节点4: (值=4, next→NULL)反转片段变为「节点 3→节点 2→节点 1→NULL」

步骤 3:移动 n1 到当前节点

-

执行

n1 = n2n1从指向节点 2 改为指向节点 3(已反转部分的头更新为节点 3)

-

状态:

n1: [节点3的地址] → 节点3: (值=3, next→节点2) ← n1移动到这里 n2: [节点3的地址] → 节点3: (值=3, next→节点2) n3: [节点4的地址] → 节点4: (值=4, next→NULL)

步骤 4:移动 n2 到下一个节点

-

执行

n2 = n3n2从指向节点 3 改为指向节点 4(准备处理节点 4)

-

状态:

n1: [节点3的地址] → 节点3: (值=3, next→节点2) n2: [节点4的地址] → 节点4: (值=4, next→NULL) ← n2移动到这里 n3: [节点4的地址] → 节点4: (值=4, next→NULL) -

第三次循环结束后:

- 已反转部分:

节点3 → 节点2 → 节点1 → NULL - 未处理部分:

节点4 → NULL

- 已反转部分:

第四次循环(处理节点 4)

步骤 1:用 n3 保存 n2 的下一个节点

-

执行

n3 = n2->nextn2指向节点 4,n2->next是 NULL(空地址)n3现在存储 NULL

-

状态:

n1: [节点3的地址] → 节点3: (值=3, next→节点2) n2: [节点4的地址] → 节点4: (值=4, next→NULL) n3: [NULL]

步骤 2:反转 n2 的指向

-

执行

n2->next = n1- 节点 4 的 next 指针从指向 NULL 改为指向

n1(即节点 3 的地址)

- 节点 4 的 next 指针从指向 NULL 改为指向

-

状态:

n1: [节点3的地址] → 节点3: (值=3, next→节点2) n2: [节点4的地址] → 节点4: (值=4, next→节点3) ← 指向已改变 n3: [NULL]反转片段变为「节点 4→节点 3→节点 2→节点 1→NULL」

步骤 3:移动 n1 到当前节点

-

执行

n1 = n2n1从指向节点 3 改为指向节点 4(已反转部分的头更新为节点 4)

-

状态:

n1: [节点4的地址] → 节点4: (值=4, next→节点3) ← n1移动到这里 n2: [节点4的地址] → 节点4: (值=4, next→节点3) n3: [NULL]

步骤 4:移动 n2 到下一个节点

-

执行

n2 = n3n2从指向节点 4 改为指向 NULL(所有节点已处理完毕)

-

状态:

n1: [节点4的地址] → 节点4: (值=4, next→节点3) n2: [NULL] n3: [NULL]

循环终止与结果

- 当

n2 = NULL时,循环条件n2 != NULL不成立,循环结束 - 此时

n1指向的节点 4,正是反转后链表的头节点 - 最终反转链表:

4 → 3 → 2 → 1 → NULL

核心逻辑提炼 :

三指针的每一步都是「保存下一个节点→反转当前节点指向→移动指针到下一个位置」的重复。n3 像 "探路者" 提前记住下一步,n2 像 "工人" 执行反转操作,n1 像 "标记杆" 记录已完成的部分。整个过程没有创建新节点,只是修改指针指向,因此空间效率极高,时间上只需遍历一次链表,是最优的链表反转方案。

由此,206. 反转链表题目大功告成,其实本题还有递归解法,但是它不太适用于大链表,容易造成栈溢出,所以我就不多介绍,感兴趣的可以自行摸索一番。

876. 链表的中间结点:

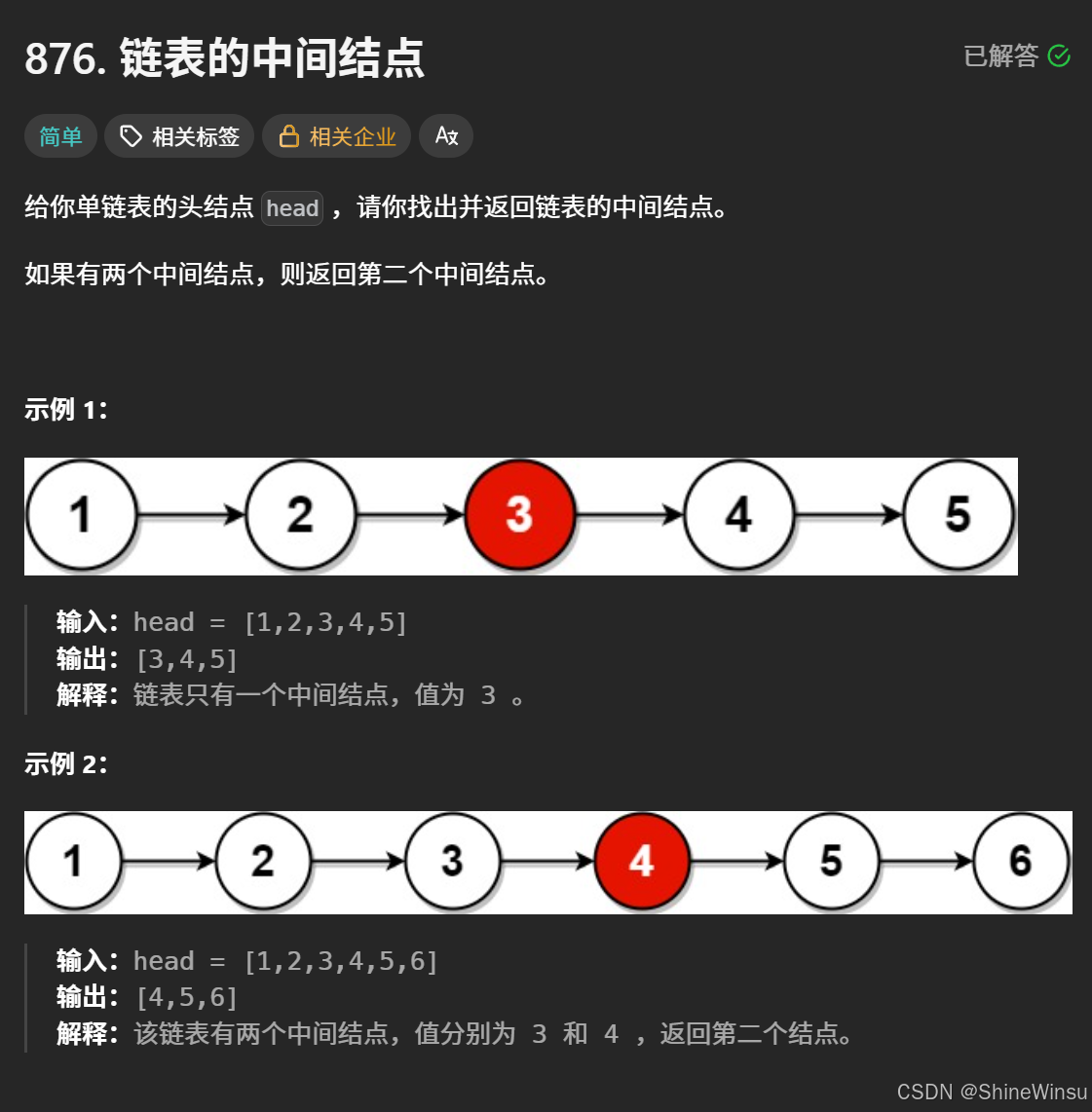

接下来的这一题,同样是不难的一道题,我们先看题目:

题意分析:

我们来细致地剖析这道 "寻找链表中间节点" 的题目,从需求、示例到解法逻辑层层拆解。

一、题目核心需求的精准理解

给定单链表的头节点 head,要定位并返回中间节点,规则如下:

- 节点数为奇数:比如有 n=2k+1 个节点(k 为非负整数,如 n=5 时 k=2),中间节点是第 k+1 个(如 5 个节点时,第 3 个)。

- 节点数为偶数 :比如有 n=2k 个节点(如 n=6 时 k=3),中间节点有两个(第 k 和 k+1 个),要求返回 第二个(如 6 个节点时,第 4 个)。

二、示例的深度解析

通过具体示例,直观感受规则如何作用:

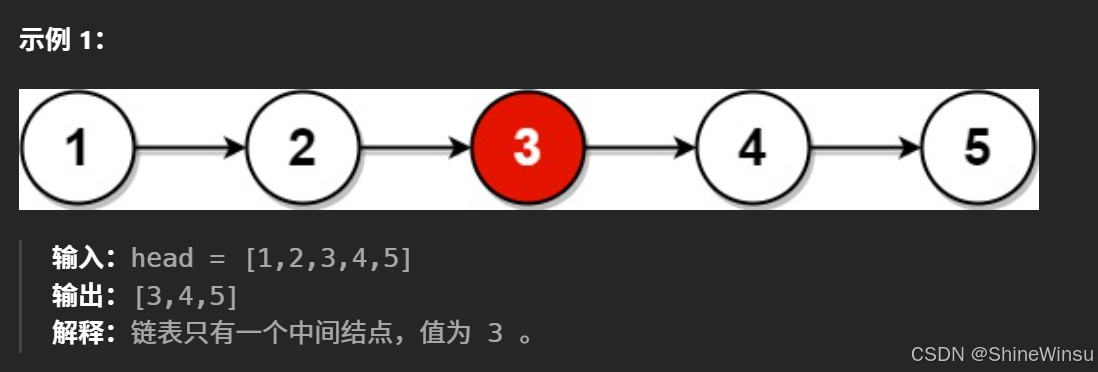

示例 1:奇数个节点(n=5)

- 链表结构:

1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 - 节点数 n=5,满足 n=2k+1(k=2),中间节点是第 k+1=3 个。

- 所以返回值为

3的节点,后续节点4 -> 5也会被包含(因为链表是 "链式" 结构,返回中间节点后,其后续节点仍通过next连接)。

示例 2:偶数个节点(n=6)

- 链表结构:

1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 - 节点数 n=6,满足 n=2k(k=3),中间节点是第 k=3 和 k+1=4 个。

- 按要求返回 第二个 中间节点(第 4 个),即值为

4的节点,后续节点5 -> 6也会被包含。

那么,对于本题,我依然是给大家提供两种方法,大家自行参考

方法一:计数法

这第一个方法,就是非常朴素的一个做法,因为我们经过题意分析知道,题目是要求我们去把一个链表的中间的节点表达出来,那么,我们可以先去计数这个链表中有几个节点,然后再把这个数量除2,不就能得到中间节点的数量是多少了,当然,这只是我们的总思路,具体实现还需要进一步细化。

首先,我们需要设置一个变量count负责计数链表中有几个节点,这需要我们去遍历链表,不过在这之前,我们要思考一下,我们要对count初始化为多少呢?0?还是1?答案是:还是初始化为0,我们再看题目示例

如果我们把count初始化为0的话,那会计数出链表只有5个节点,而要是初始化为1的话,就会计数出链表有6个节点,具体代码如下:

// 统计链表节点数量

sl* temp = head; // 定义临时指针指向头节点

int count = 0; // 计数器初始化为0

// 遍历链表计数

while (temp != NULL) {

count++; // 节点数加1

temp = temp->next; // 指针后移

}大家可以结合着代码进行理解。在这里,我再次强调一下,count++与temp = temp->next;的顺序怎么调换都行,大家不用担心

在实现了计数之后,我们就得想办法表达出链表中间节点的数据了,而这肯定又需要我们的count了,那么要怎么实现呢?

首先,我们要定义half=count/2,这样子算是记录到链表的中间节点所在的位置,接下来,我们就得借助while循环了,while(half),接着再去不断移动指针位置,移动一次便half--一次,当half减为0之后,也就代表着指针移动到了中间节点的位置,详细代码如下:

// 计算需要移动的步数(中间节点位置)

int half = count / 2;

// 第二次遍历:定位到中间节点

sl* temp1 = head;

while (half > 0)

{

temp1 = temp1->next; // 指针后移

half--; // 剩余步数减1

}在这里,我再次强调一下,half--与temp1 = temp1->next;的顺序怎么调换都行,大家不用担心,详情见对于牛客网---语言学习篇---编程初学者入门训练---水仙花数与变种水仙花数及类似题目的分析-CSDN博客

到此,我们便可以把代码完整串联起来了:

计数法:

typedef struct ListNode sl;

struct ListNode* middleNode(struct ListNode* head)

{

sl* temp=head;

int count=0;//计数有几个节点

while(temp!=NULL)

{

count++;

temp=temp->next;

}

int half=count/2;

sl* temp1=head;

while(half)

{

temp1=temp1->next;

half--;

}

return temp1;

}不知道大家有没有这么一个疑问,我们的half是直接count/2,可是count为奇数时,比如5,half就是2,count为偶数时,比如6,那么half就是3,可是按道理来说,我们的5个节点的时候,我们是要表达出第3个节点的数据的,是6个节点的时候,我们是要表达出第3个节点的数据的,这怎么看都不符合half呀?,我们是不是应该给half加一呢?

其实,是不用的,因为(最主要的原因就是我们用的是while(half),所以half是指要移动几步,而指针又是从第一个节点开始移动的):

要理解为什么不需要给 half 加一,我们需要结合链表的遍历逻辑 和整数除法的特性来分析

1. 链表的 "从 0 开始移动" 特性

链表的节点访问是从 head 开始,通过 next 指针逐步后移的。

- 当

half = count / 2时,half表示的是 "需要移动的步数",而不是 "目标节点的索引"。

举个例子:

-

对于 5 个节点的链表(节点索引 1~5):

count = 5,half = 5 / 2 = 2(整数除法)。- 从

head(第 1 个节点)开始,移动 2 步:- 第 1 步:到第 2 个节点;

- 第 2 步:到第 3 个节点(中间节点)。

- 正好符合 "5 个节点时返回第 3 个节点" 的需求。

-

对于 6 个节点的链表(节点索引 1~6):

count = 6,half = 6 / 2 = 3。- 从

head(第 1 个节点)开始,移动 3 步:- 第 1 步:到第 2 个节点;

- 第 2 步:到第 3 个节点;

- 第 3 步:到第 4 个节点(第二个中间节点)。

- 正好符合 "6 个节点时返回第 4 个节点" 的需求。

2. 整数除法的 "天然适配"

整数除法(count / 2)的结果,恰好能匹配 "移动步数" 的需求:

-

奇数

count:count = 2k + 1(如k=2时,count=5),half = k(5/2=2)。移动

k步后,正好到达第k+1个节点(中间节点)。 -

偶数

count:count = 2k(如k=3时,count=6),half = k(6/2=3)。移动

k步后,正好到达第k+1个节点(第二个中间节点)。

3. 反证:如果加一,会发生什么?

假设给 half 加一(即 half = count / 2 + 1):

-

对于 5 个节点:

half = 5/2 + 1 = 2 + 1 = 3。从

head移动 3 步,会到达第 4 个节点(错误,应该返回第 3 个)。 -

对于 6 个节点:

half = 6/2 + 1 = 3 + 1 = 4。从

head移动 4 步,会到达第 5 个节点(错误,应该返回第 4 个)。

总结

half = count / 2 不需要加一,因为:

half表示的是 "从head开始需要移动的步数",而非 "目标节点的索引"。- 整数除法的结果,天然能让移动

half步后,精准定位到题目要求的中间节点(奇数返回唯一中间,偶数返回第二个中间)。

再给大家一个例子,帮助大家理解:

我们以两个具体示例(奇数个节点和偶数个节点),用 "内存地址可视化" 的方式,逐行拆解计数法寻找中间节点的每一步细节。

前提准备

- 链表节点结构:每个节点包含

val(值)和next(指向后一个节点的指针) - 假设节点内存地址简化表示为:节点 1 地址 = 0x100,节点 2=0x200,节点 3=0x300,节点 4=0x400,节点 5=0x500,节点 6=0x600,NULL=0x000

示例 1:奇数个节点(1->2->3->4->5)

链表初始状态:

节点1(0x100):val=1,next=0x200(指向节点2)

节点2(0x200):val=2,next=0x300(指向节点3)

节点3(0x300):val=3,next=0x400(指向节点4)

节点4(0x400):val=4,next=0x500(指向节点5)

节点5(0x500):val=5,next=0x000(指向NULL)

head = 0x100(指向节点1)步骤 1:第一次遍历统计节点总数(count)

代码片段:

struct ListNode* temp = head; // temp初始指向head(0x100)

int count = 0; // 计数器初始化为0

while (temp != NULL) {

count++;

temp = temp->next;

}遍历过程逐行拆解:

- 初始状态 :

temp = 0x100(指向节点 1),count = 0 - 第 1 次进入循环 (

temp=0x100≠NULL):count++→count=1(统计到节点 1)temp = temp->next→temp=0x200(节点 1 的 next 是 0x200,指向节点 2)

- 第 2 次循环 (

temp=0x200≠NULL):count++→count=2(统计到节点 2)temp = temp->next→temp=0x300(指向节点 3)

- 第 3 次循环 (

temp=0x300≠NULL):count++→count=3(统计到节点 3)temp = temp->next→temp=0x400(指向节点 4)

- 第 4 次循环 (

temp=0x400≠NULL):count++→count=4(统计到节点 4)temp = temp->next→temp=0x500(指向节点 5)

- 第 5 次循环 (

temp=0x500≠NULL):count++→count=5(统计到节点 5)temp = temp->next→temp=0x000(节点 5 的 next 是 NULL)

- 循环结束 :

temp=0x000(NULL),退出循环,此时count=5(总节点数为 5)

步骤 2:计算需要移动的步数(half)

代码:int half = count / 2;

- 计算:

half = 5 / 2 = 2(整数除法,结果为 2) - 含义:从 head 开始,需要向后移动 2 步才能到达中间节点

步骤 3:第二次遍历定位中间节点

代码片段:

struct ListNode* temp1 = head; // temp1初始指向head(0x100)

while (half > 0) {

temp1 = temp1->next;

half--;

}循环过程逐行拆解:

- 初始状态 :

temp1=0x100(指向节点 1),half=2 - 第 1 次循环 (

half=2>0):temp1 = temp1->next→temp1=0x200(从节点 1 移到节点 2)half--→half=1

- 第 2 次循环 (

half=1>0):temp1 = temp1->next→temp1=0x300(从节点 2 移到节点 3)half--→half=0

- 循环结束 :

half=0,退出循环 - 最终结果 :

temp1=0x300(指向节点 3),即中间节点

示例 2:偶数个节点(1->2->3->4->5->6)

链表初始状态:

节点1(0x100):val=1,next=0x200

节点2(0x200):val=2,next=0x300

节点3(0x300):val=3,next=0x400

节点4(0x400):val=4,next=0x500

节点5(0x500):val=5,next=0x600

节点6(0x600):val=6,next=0x000

head = 0x100步骤 1:第一次遍历统计节点总数(count)

- 遍历过程类似示例 1,最终统计得

count=6(总节点数为 6)

步骤 2:计算需要移动的步数(half)

- 计算:

half = 6 / 2 = 3 - 含义:从 head 开始,需要向后移动 3 步才能到达第二个中间节点

步骤 3:第二次遍历定位中间节点

循环过程:

- 初始状态 :

temp1=0x100(节点 1),half=3 - 第 1 次循环 :

temp1=0x200(节点 2),half=2 - 第 2 次循环 :

temp1=0x300(节点 3),half=1 - 第 3 次循环 :

temp1=0x400(节点 4),half=0 - 最终结果 :

temp1=0x400(指向节点 4),即第二个中间节点

核心逻辑总结

计数法的本质是 "先知道总长度,再计算中间位置":

- 第一次遍历:通过

count变量记录链表总节点数(必须完整遍历一次) - 计算中间位置:利用整数除法

count/2,天然适配 "奇数返回中间,偶数返回第二个中间" 的规则 - 第二次遍历:从 head 移动

count/2步,精准定位到目标节点

整个过程共遍历链表两次,时间复杂度 O (n),空间复杂度 O (1),逻辑简单且稳定,适合新手理解链表的基本操作。

方法二:快慢指针法

这个方法,就是智慧法了,叫作快慢指针法,下面解释一下它的原理:

我们从 "物理运动模拟" 和 "数学公式推导" 两个维度,更细致地拆解快慢指针法的核心原理,结合每一步的指针状态变化,彻底说清为什么快指针到终点时,慢指针一定在中间。

一、物理运动视角:用 "同步赛跑" 模拟指针运动

把链表想象成一条直线跑道,每个节点是一个标记点,终点在最后一个节点的右侧(NULL 位置)。

- 慢指针(

slow)是 "慢跑者",每秒跑 1 个节点(1 步 / 次)。 - 快指针(

fast)是 "快跑者",每秒跑 2 个节点(2 步 / 次)。 - 两人同时从起点(

head)出发,当快跑者到达终点时,慢跑者的位置就是中间点。

场景 1:奇数个节点(n=5,节点 1→2→3→4→5)

-

跑道长度:5 个节点,终点在节点 5 右侧(NULL)。

-

快跑者(fast)的运动过程:

- 初始位置:节点 1

- 第 1 秒:跑 2 步→节点 3(1→2→3)

- 第 2 秒:跑 2 步→节点 5(3→4→5)

- 此时,快跑者到达 "最后一个节点",再跑就会出界(

fast->next=NULL),停止运动。 - 总运动时间:2 秒,总路程:4 步(2 秒 ×2 步 / 秒)。

-

慢跑者(slow)的运动过程:

- 初始位置:节点 1

- 第 1 秒:跑 1 步→节点 2

- 第 2 秒:跑 1 步→节点 3

- 此时,慢跑者跑了 2 秒,总路程:2 步(2 秒 ×1 步 / 秒),停在节点 3。

- 节点 3 恰好是 5 个节点的中间位置(第 3 个)。

场景 2:偶数个节点(n=6,节点 1→2→3→4→5→6)

-

跑道长度:6 个节点,终点在节点 6 右侧(NULL)。

-

快跑者(fast)的运动过程:

- 初始位置:节点 1

- 第 1 秒:跑 2 步→节点 3(1→2→3)

- 第 2 秒:跑 2 步→节点 5(3→4→5)

- 第 3 秒:跑 2 步→NULL(5→6→NULL)

- 此时,快跑者到达 "终点"(NULL),停止运动。

- 总运动时间:3 秒,总路程:6 步(3 秒 ×2 步 / 秒)。

-

慢跑者(slow)的运动过程:

- 初始位置:节点 1

- 第 1 秒:跑 1 步→节点 2

- 第 2 秒:跑 1 步→节点 3

- 第 3 秒:跑 1 步→节点 4

- 此时,慢跑者跑了 3 秒,总路程:3 步(3 秒 ×1 步 / 秒),停在节点 4。

- 节点 4 恰好是 6 个节点的 "第二个中间节点"(第 4 个)。

二、数学公式推导:用路程关系证明位置必然性

设:

- 链表总节点数为

n - 慢指针速度

v_s = 1步 / 次,快指针速度v_f = 2步 / 次 - 运动次数(循环次数)为

t(每次循环,两指针各移动一次)

1. 快指针的终止条件

快指针停止时,有两种情况:

- 奇数 n :快指针在最后一个节点(

fast->next = NULL),此时快指针走过的步数为n-1(因为从节点 1 到节点 n 需要 n-1 步)。 - 偶数 n :快指针在 NULL(

fast = NULL),此时快指针走过的步数为n(从节点 1 到 NULL 需要 n 步)。

两种情况可统一表示为:快指针走过的总步数 ≤ n 且 再走 2 步会越界。

2. 快慢指针的路程关系

由于运动时间相同(都是 t 次循环),路程 = 速度 × 时间:

- 快指针总路程:

s_f = v_f × t = 2t - 慢指针总路程:

s_s = v_s × t = t

因此:s_s = s_f / 2(慢指针路程是快指针的一半)。

3. 代入 n 验证位置

-

当 n 为奇数(n=2k+1) :

快指针最终停在最后一个节点,总路程

s_f = 2k(因为 n-1=2k)。慢指针路程

s_s = 2k / 2 = k,即从 head 移动 k 步,到达第k+1个节点(中间节点)。 -

当 n 为偶数(n=2k) :

快指针最终停在 NULL,总路程

s_f = 2k。慢指针路程

s_s = 2k / 2 = k,即从 head 移动 k 步,到达第k+1个节点(第二个中间节点)。

而很显然,我们是需要while循环来进行循环,但是我们要设置什么样子的终止条件呢?首先可以确定的是和fast指针有关,因为fast肯定是会比slow指针更快到达链表尾部,即NULL,但是具体是什么呢?首先,对于偶数个节点,当slow指针运动到中间节点时,fast已经移动到了最后一个节点next指针上,即NULL,此时应该终止循环,即fast!=NULL,对于奇数个节点,当slow指针运动到中间节点时,fast已经移动到了最后一个节点next的next上了,即还是NULL,此时应该终止循环,即fast->next!=NULL,详细如下:

我们来逐行拆解循环条件 while (fast && fast->next) 的底层逻辑,结合具体场景分析为什么这个条件能完美避免越界,同时保证慢指针停在正确位置。

核心问题:快指针的 "2 步移动" 需要什么前提?

快指针每次要执行 fast = fast->next->next(移动 2 步),这个操作安全的前提是:

- 当前

fast不能是NULL(否则无法访问fast->next); fast->next不能是NULL(否则无法访问fast->next->next)。

这两个前提缺一不可,否则会触发空指针访问错误(程序崩溃)。

条件 1:fast != NULL 的作用

防止快指针已经指向 NULL 时,继续执行 fast->next。

场景:偶数个节点(如 n=6,1→2→3→4→5→6)

- 当快指针移动到

NULL前的最后一步:- 此时

fast指向节点 5,fast->next指向节点 6(非 NULL),满足循环条件,进入循环。 - 执行

fast = fast->next->next→fast从节点 5→6→NULL(现在fast是 NULL)。

- 此时

- 下一次判断循环条件:

fast是 NULL,fast && fast->next结果为假,循环终止。- 若没有

fast != NULL这个条件,会尝试访问NULL->next,直接崩溃。

条件 2:fast->next != NULL 的作用

防止快指针指向最后一个节点 时,继续执行 fast->next->next。

场景:奇数个节点(如 n=5,1→2→3→4→5)

- 当快指针移动到最后一个节点前的一步:

- 此时

fast指向节点 3,fast->next指向节点 4(非 NULL),满足循环条件,进入循环。 - 执行

fast = fast->next->next→fast从节点 3→4→5(现在fast指向最后一个节点 5)。

- 此时

- 下一次判断循环条件:

fast非 NULL,但fast->next是 NULL(节点 5 的 next 是 NULL),fast && fast->next结果为假,循环终止。- 若没有

fast->next != NULL这个条件,会尝试访问节点5->next->next(即NULL->next),直接崩溃。

循环条件的 "反向验证":不满足时为什么安全?

当 while (fast && fast->next) 不成立时,有两种情况,且这两种情况都能保证慢指针在正确位置:

情况 1:fast == NULL(偶数节点)

- 说明快指针已跑到链表末尾(如 n=6 时,

fast最终是 NULL)。 - 此时慢指针移动了

n/2步(如 n=6 时移动 3 步),恰好停在第n/2 + 1个节点(节点 4),符合 "返回第二个中间节点" 的要求。

情况 2:fast->next == NULL(奇数节点)

- 说明快指针停在最后一个节点(如 n=5 时,

fast指向节点 5)。 - 此时慢指针移动了

(n-1)/2步(如 n=5 时移动 2 步),恰好停在第(n+1)/2个节点(节点 3),符合 "返回唯一中间节点" 的要求。

总结:循环条件的设计智慧

while (fast && fast->next) 看似简单,实则包含两层防护:

- 防越界 :确保快指针每次移动 2 步时,不会访问

NULL的next指针,避免程序崩溃。 - 精准终止:当循环终止时,无论链表是奇数还是偶数节点,慢指针的位置必然符合题目对 "中间节点" 的定义。

这个条件完美适配了快慢指针的速度差逻辑,是保证算法正确运行的核心保障。

而且在这里,我们要注意:

while(fast!=NULL&&fast->next!=NULL),fast!=NULL&&fast->next!=NULL二者不可交换顺序,因为节点个数为偶数时,运行到最后时,fast为空了已经,那如果我们把fast->next!=NULL放在前面,那么程序就会先访问fast->next,会导致空指针访问 。

下面是方法二完整代码:

//快慢指针法

typedef struct ListNode sl;

struct ListNode* middleNode(struct ListNode* head)

{

sl* slow=head;

sl* fast=head;

while(fast!=NULL&&fast->next!=NULL)//二者不可交换顺序,因为节点个数为偶数时,运行到最后时,fast为空了已经,那如果我们把fast->next!=NULL放在前面,那么程序就会先访问fast->next,会导致空指针访问

{

slow=slow->next;//slow移动一步

fast=fast->next->next;//fast移动两步

}

return slow;

}很简单,下面再给大家一个例子加深大家理解:

我们用两个具体的链表示例,逐步演示快慢指针法的执行过程,重点观察每次循环中指针的位置变化和循环条件的作用:

示例 1:奇数个节点链表(1->2->3->4->5)

链表结构:1 → 2 → 3 → 4 → 5 → NULL

初始状态:slow 和 fast 都指向节点 1

步骤 1:第一次循环判断

- 循环条件:

fast != NULL(true,fast 指向 1)且fast->next != NULL(true,1 的 next 是 2) - 执行循环体:

slow = slow->next→slow移动到节点 2fast = fast->next->next→fast从 1→2→3(移动到节点 3)

步骤 2:第二次循环判断

- 循环条件:

fast != NULL(true,fast 指向 3)且fast->next != NULL(true,3 的 next 是 4) - 执行循环体:

slow = slow->next→slow移动到节点 3fast = fast->next->next→fast从 3→4→5(移动到节点 5)

步骤 3:第三次循环判断

- 循环条件:

fast != NULL(true,fast 指向 5)但fast->next != NULL(false,5 的 next 是 NULL) - 条件不成立,循环终止

最终结果

slow 指向节点 3(链表的中间节点),符合预期。

示例 2:偶数个节点链表(1->2->3->4->5->6)

链表结构:1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → NULL

初始状态:slow 和 fast 都指向节点 1

步骤 1:第一次循环判断

- 循环条件:

fast != NULL(true)且fast->next != NULL(true) - 执行循环体:

slow移动到节点 2fast移动到节点 3

步骤 2:第二次循环判断

- 循环条件:

fast != NULL(true)且fast->next != NULL(true) - 执行循环体:

slow移动到节点 3fast移动到节点 5

步骤 3:第三次循环判断

- 循环条件:

fast != NULL(true)且fast->next != NULL(true,5 的 next 是 6) - 执行循环体:

slow移动到节点 4fast移动到NULL(从 5→6→NULL)

步骤 4:第四次循环判断

- 循环条件:

fast != NULL(false,fast 已指向 NULL) - 条件不成立,循环终止

最终结果

slow 指向节点 4(链表的第二个中间节点),符合预期。

关键细节:循环条件的顺序为什么不能交换?

如果写成 while (fast->next != NULL && fast != NULL):

- 当

fast已经是NULL时(如示例 2 的最终状态),会先执行fast->next != NULL,导致访问NULL->next,触发空指针错误。

原代码的 while (fast != NULL && fast->next != NULL) 利用了短路逻辑

- 若

fast是NULL,则不执行fast->next != NULL,直接终止循环,避免崩溃

到此,两题的解析大功告成。

结语:

当你逐行看完这篇关于「反转链表」和「链表的中间节点」的解析时,或许你已经在草稿纸上画了无数次指针的轨迹,或许你曾为某个循环条件的细节反复推敲 ------ 但请相信,这份投入本身就是最珍贵的收获。

单链表这一数据结构,看似简单,却藏着编程世界最本质的逻辑。它没有数组的连续内存优势,全靠一个个指针 "牵线搭桥",这种 "离散中见连续" 的特性,恰恰是锻炼逻辑思维的绝佳素材。就像我们在「反转链表」中看到的:无论是创建新链表时的 "头插重组",还是三指针迭代时的 "原地转向",核心都是通过改变指针的指向,让数据的流向彻底逆转。这过程中,每一步对 "下一个节点" 的提前保存(比如temp1或n3的作用),都是对 "链表断裂" 风险的预判 ------ 这种 "未雨绸缪" 的思维,正是编程能力的核心。

而「寻找中间节点」的两种方法,更像一场 "朴素与智慧" 的对话。计数法用两次遍历的 "实在",让我们看清 "总长度与中间位置" 的直接关联;快慢指针法则用 "2 倍速度差" 的巧思,将两次遍历压缩为一次,用数学规律规避了对 "总长度" 的依赖。这两种思路没有优劣之分,却能让我们明白:解决问题的路径从来不止一条 ------ 有时需要 "笨办法" 打牢基础,有时需要 "巧思路" 提升效率。

我特别希望你能记住调试时的那些瞬间:当反转后的链表出现 "环",你发现是忘记将原头节点的next置为NULL;当快慢指针越界,你才恍然大悟循环条件fast && fast->next的深层防护。这些错误不是绊脚石,而是帮你吃透细节的 "路标"。就像链表的节点需要next指针才能延续,我们对知识的理解也需要这些 "细节节点" 才能串联成体系。

或许你现在会觉得,"不就是反转和找中间吗?" 但请不要低估这些基础题目的价值。在实际开发中,链表的反转可能藏在 "逆序打印""链表深拷贝" 的需求里,中间节点的寻找可能是 "归并排序链表""判断链表是否有环" 的前置步骤。今天你在slow和fast指针上花的功夫,未来可能会在更复杂的算法中帮你节省数小时的调试时间。

编程的成长,从来不是 "学会多少题",而是 "吃透多少逻辑"。当你能闭着眼睛在脑海中模拟出链表反转的每一步指针变化,能清晰解释为什么half = count / 2不需要加一,能瞬间判断fast和fast->next的循环条件顺序 ------ 你就已经掌握了 "透过现象看本质" 的能力。这种能力,会让你在面对更复杂的问题时,依然能抓住核心。

最后,想对你说:数据结构的学习就像链表本身,每一个知识点都是一个节点,看似孤立,实则环环相扣。今天你吃透了单链表的指针操作,明天面对二叉树的遍历、图的深度优先搜索时,会惊讶地发现:那些 "遍历""递归""指针跳转" 的逻辑,早已在单链表的练习中埋下了伏笔。

愿你在接下来的编程路上,既能像计数法一样踏实,一步一个脚印;也能像快慢指针一样灵活,于复杂中寻得巧思。如果某天你在面试或开发中遇到这两道题,希望你能想起今天画过的指针轨迹 ------ 那是你与数据结构对话的印记,也是你成长的见证。

下一道题,我们继续同行。