工业视觉检测里的 "柔性" 是什么?

- [🎯工业视觉检测里的 "柔性" 是什么?3 大核心体现 + 落地案例,适配多品种生产](#🎯工业视觉检测里的 “柔性” 是什么?3 大核心体现 + 落地案例,适配多品种生产)

-

- [🎯一、先搞懂:为什么传统视觉检测 "不柔性"?](#🎯一、先搞懂:为什么传统视觉检测 “不柔性”?)

- [🎯二、工业视觉检测 "柔性" 的 3 大核心体现:不是 "复杂",是 "灵活"](#🎯二、工业视觉检测 “柔性” 的 3 大核心体现:不是 “复杂”,是 “灵活”)

-

- [1. 检测对象 "柔性":多品种产品,快速切换不用等](#1. 检测对象 “柔性”:多品种产品,快速切换不用等)

- [2. 缺陷类型 "柔性":多类缺陷,一个模型全覆盖](#2. 缺陷类型 “柔性”:多类缺陷,一个模型全覆盖)

- [3. 生产场景 "柔性":动态环境 / 突发变化,系统自动适配](#3. 生产场景 “柔性”:动态环境 / 突发变化,系统自动适配)

- [🎯三、柔性视觉检测的 3 大落地价值:不止 "省成本",更 "提效率"](#🎯三、柔性视觉检测的 3 大落地价值:不止 “省成本”,更 “提效率”)

- [🎯四、柔性视觉检测落地避坑:3 个 "别踩" 的误区](#🎯四、柔性视觉检测落地避坑:3 个 “别踩” 的误区)

- [🎯五、总结:柔性是工业视觉检测的 "未来趋势"](#🎯五、总结:柔性是工业视觉检测的 “未来趋势”)

🎯工业视觉检测里的 "柔性" 是什么?3 大核心体现 + 落地案例,适配多品种生产

在工业生产中,"多品种、小批量" 已成常态 ------ 今天测手机玻璃,明天换平板盖板;上午检 20mm 螺栓,下午换 15mm 螺母。但传统视觉检测常陷入 "换产品就卡壳" 的困境:换个零件型号,就得重新调相机参数、改算法、换夹具,少则半天、多则 3 天,严重拖慢生产节奏。而 **"柔性视觉检测"**,正是解决这一痛点的关键 ------ 它能快速适配不同产品、不同缺陷类型,甚至不用人工干预就能完成切换。今天用通俗语言拆解 "柔性" 在工业视觉检测中的具体含义,结合案例让你搞懂 "为什么柔性检测能适配多品种生产"。

🎯一、先搞懂:为什么传统视觉检测 "不柔性"?

要理解 "柔性",先得看清传统视觉检测的 "刚性短板"------ 它是为 "单一产品、固定场景" 设计的,一旦生产需求变化,就会暴露 3 个核心问题:

-

参数调整难:检测不同尺寸、材质的产品,需手动调相机焦距、曝光时间、光源角度(比如测金属件要高曝光,测塑料件要低曝光),熟练工程师也要 1-2 小时才能调好;

-

算法适配差:换一种缺陷类型(如从 "划痕" 换成 "气泡"),就得重新训练或修改算法模型,开发周期 3-7 天,小批量生产根本等不起;

-

硬件兼容性低:不同产品需要不同夹具(如圆形零件用 V 型夹,方形零件用平夹),换产品就得拆换夹具,耗时耗力,还易因夹具安装偏差导致检测精度下降。

简单说:传统视觉检测是 "一产品一方案",而柔性视觉检测是 "多产品一方案",能灵活应对生产变化。

🎯二、工业视觉检测 "柔性" 的 3 大核心体现:不是 "复杂",是 "灵活"

很多人以为 "柔性" 就是 "用高端设备",其实不然 ------ 柔性的核心是 "快速适配、低干预、高兼容",具体体现在 3 个维度:

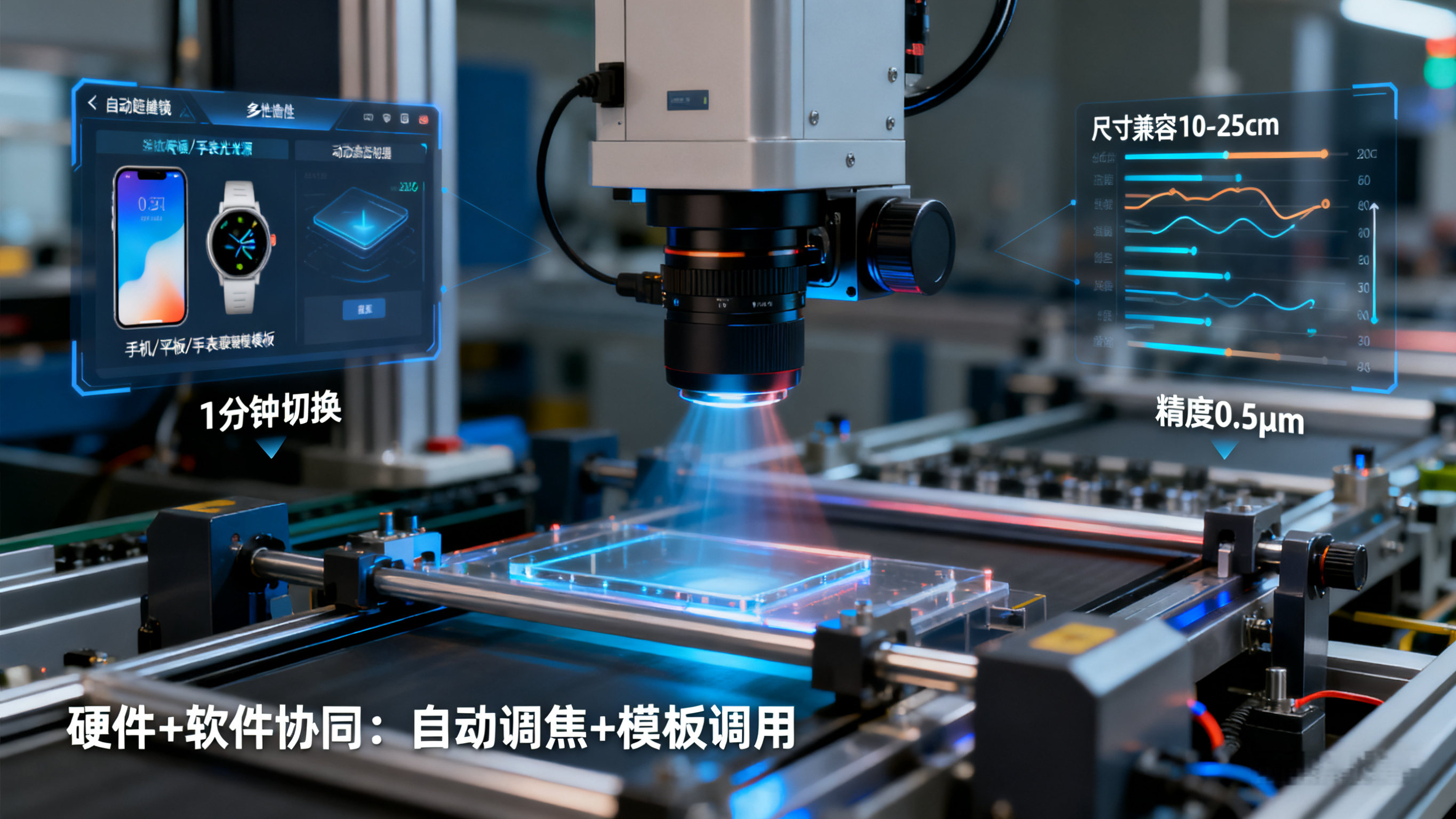

1. 检测对象 "柔性":多品种产品,快速切换不用等

核心含义:一套视觉系统能兼容不同尺寸、材质、形状的产品,换产品时不用拆换硬件、不用大量手动调参,几分钟就能完成切换。

实现逻辑:

-

硬件上:用 "可调节镜头"(自动变焦、自动对焦)、"多光谱光源"(一键切换不同波段光源,适配金属 / 塑料 / 玻璃等不同材质);

-

软件上:预设 "产品参数模板"(把不同产品的相机参数、检测区域、缺陷标准存成模板),换产品时一键调用模板,无需重新设置。

落地案例:

某电子厂检测手机 / 平板 / 手表的玻璃盖板(尺寸从 10cm-25cm 不等,材质都是玻璃但厚度不同)------

-

传统方案:3 条生产线配 3 套视觉系统,换产品得拆换镜头,调参 2 小时;

-

柔性方案:1 套系统配自动变焦镜头 + 多光谱光源,预设 3 类产品模板,换产品时工人在屏幕上点 "手机模板""平板模板",1 分钟完成切换,检测精度稳定在 0.5μm,误判率<0.3%,节省 2 套设备成本,换产效率提升 120 倍。

适配场景:3C 电子、五金零件、医疗器械等多品种小批量生产行业。

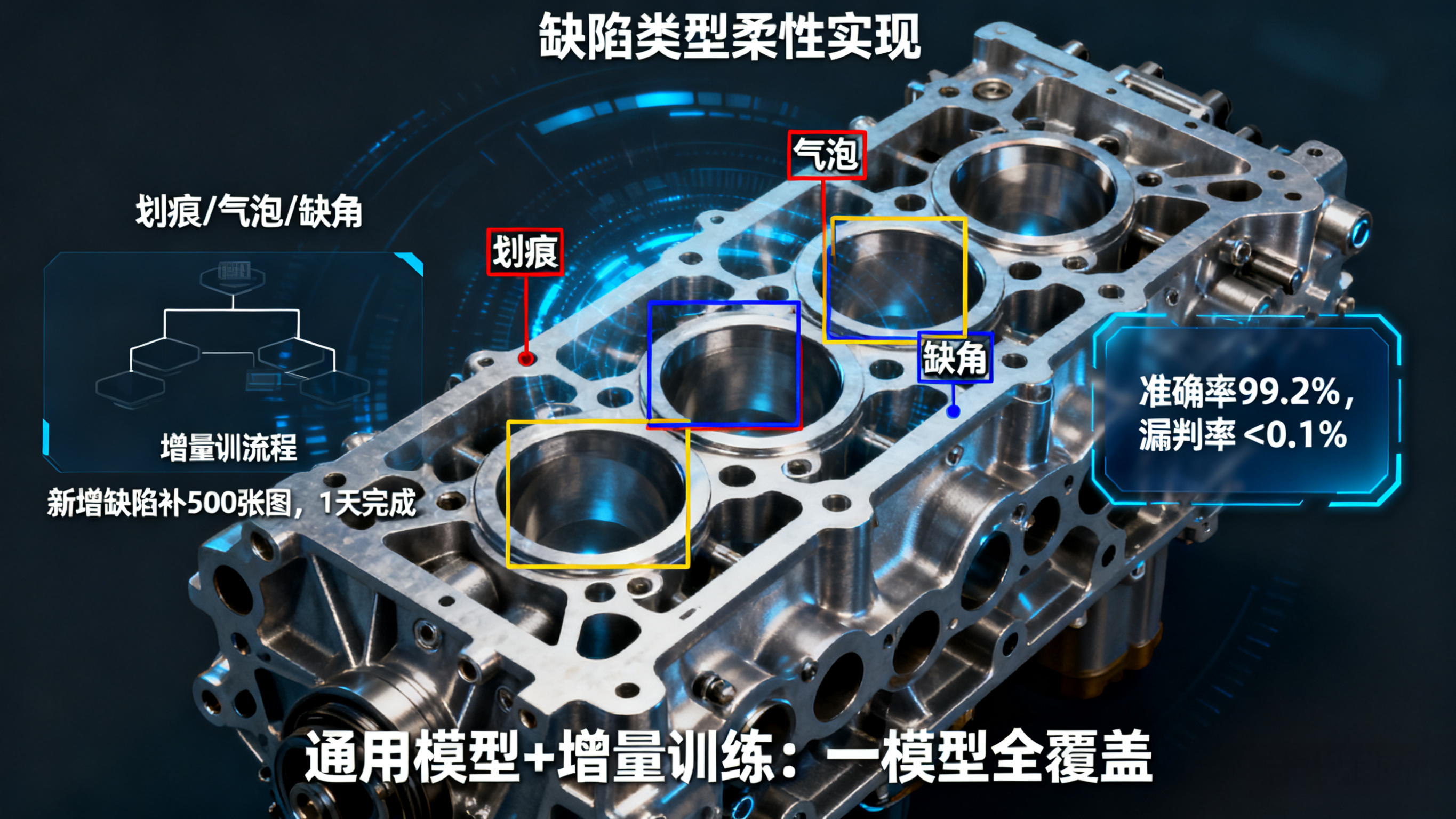

2. 缺陷类型 "柔性":多类缺陷,一个模型全覆盖

核心含义:一套算法模型能识别同一产品的多种缺陷(如玻璃的 "划痕、气泡、缺角"),甚至不同产品的同类缺陷(如金属件和塑料件的 "划痕"),不用为每种缺陷单独开发模型。

实现逻辑:

-

用 "深度学习通用模型":通过大量多缺陷、多产品的图像训练模型,让模型学会 "通用缺陷特征"(如划痕的 "线性灰度差异"、气泡的 "圆形暗区特征"),而非针对某一种缺陷的 "专属特征";

-

支持 "缺陷类型扩展":新增缺陷类型时,不用重新训练整个模型,只需补充少量新缺陷图像,对模型进行 "增量训练"(1-2 天即可完成),快速适配新需求。

落地案例:

某汽车零部件厂检测发动机缸体(需同时识别 "表面划痕、内部疏松、孔径超差"3 类缺陷)------

-

传统方案:3 个算法模型分别检测 3 类缺陷,新增 "螺纹损伤" 缺陷时,重新开发模型要 7 天;

-

柔性方案:1 个深度学习通用模型覆盖 3 类缺陷,新增 "螺纹损伤" 时,补充 500 张图像做增量训练,1 天完成适配,检测准确率 99.2%,漏判率<0.1%,算法维护成本降低 60%。

适配场景:汽车制造、航空航天零部件等需检测多类缺陷的行业。

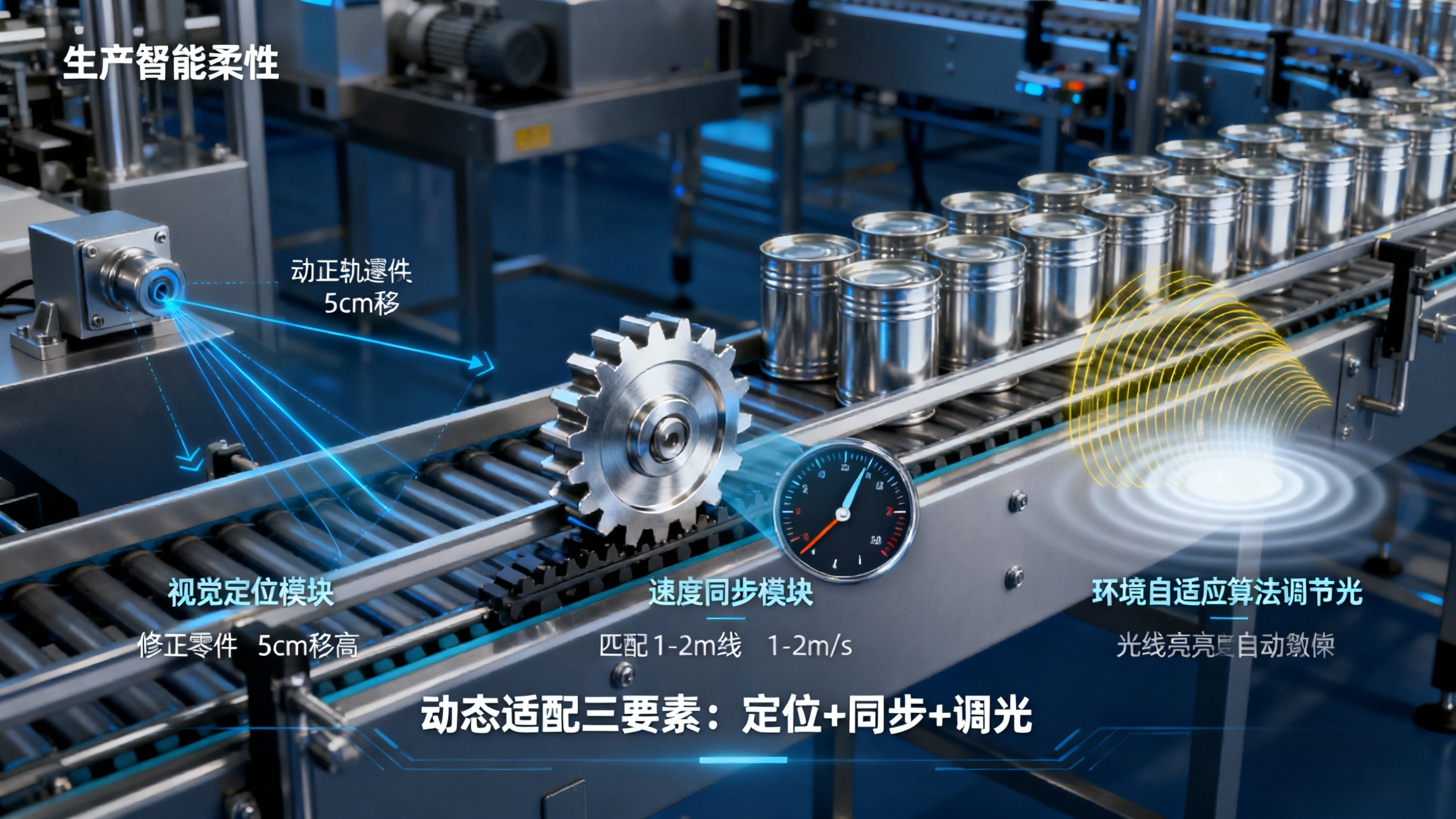

3. 生产场景 "柔性":动态环境 / 突发变化,系统自动适配

核心含义:视觉系统能应对生产中的动态变化(如零件摆放偏移、流水线速度波动、环境光变化),不用人工干预就能保持检测精度,避免因场景变化导致的检测失效。

实现逻辑:

-

硬件上:加 "视觉定位模块"(如工业相机 + 图像处理算法,实时识别零件位置,自动调整检测区域,应对零件摆放偏移)、"速度同步模块"(与流水线编码器联动,流水线速度变快 / 变慢时,相机拍摄频率自动匹配,避免漏拍);

-

软件上:加 "环境自适应算法"(实时监测环境光强度,自动调整曝光时间、光源亮度,抵消环境光干扰)。

落地案例:

某食品厂检测罐头标签(流水线速度从 1m/s-2m/s 波动,罐头摆放时会左右偏移 5cm,车间白天有阳光、晚上靠灯光,环境光变化大)------

-

传统方案:速度波动时漏拍率从 0.5% 升到 5%,摆放偏移时误判率升到 8%,环境光变时需人工调曝光,每天调 3-4 次;

-

柔性方案:加视觉定位模块(自动修正 5cm 内的偏移)、速度同步模块(与流水线联动调拍摄频率)、环境自适应算法(自动调光),漏拍率稳定在 0.3%,误判率<0.5%,不用人工干预,每天节省 2 小时调参时间。

适配场景:食品包装、日化用品、物流分拣等生产场景动态变化的行业。

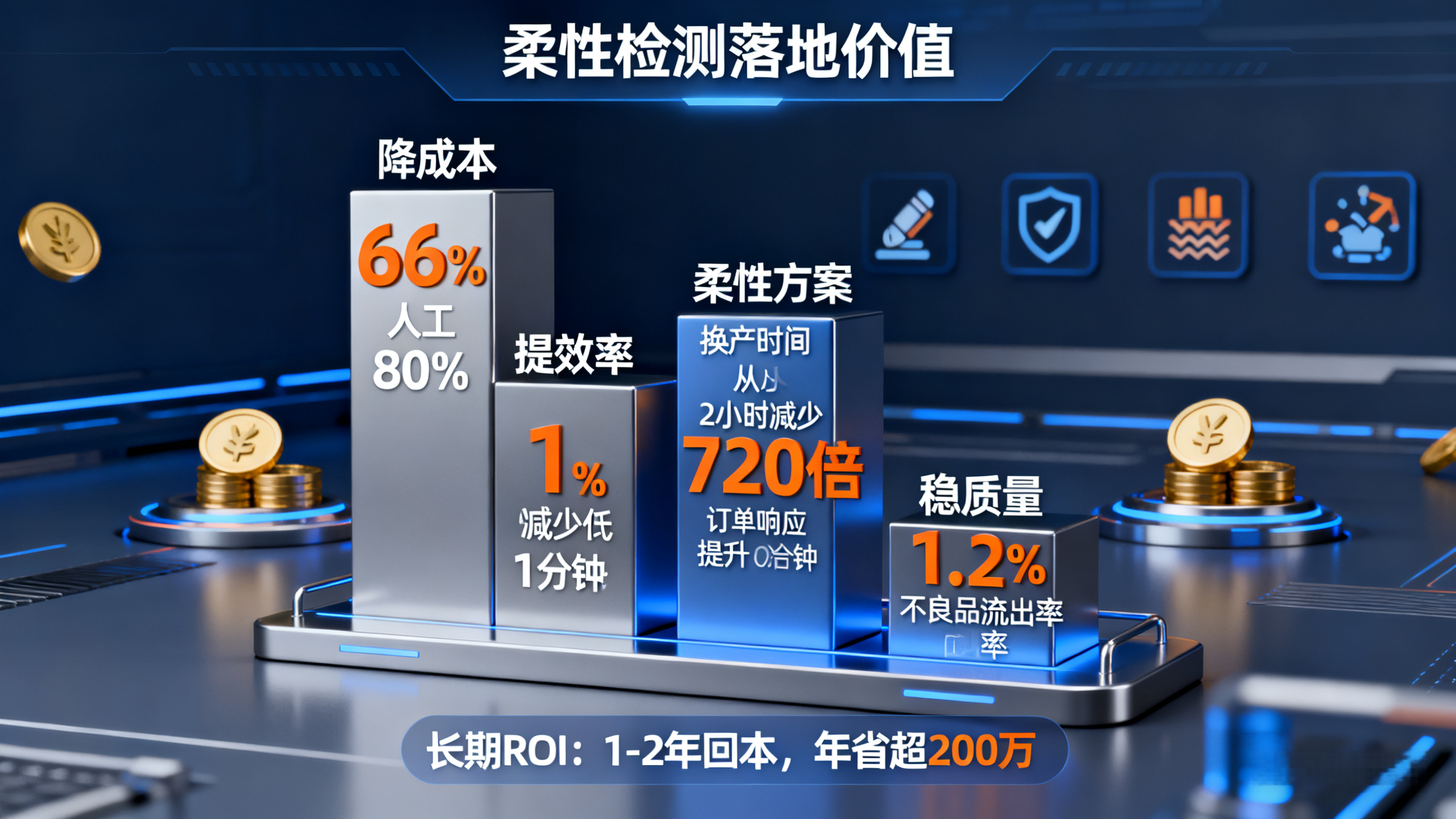

🎯三、柔性视觉检测的 3 大落地价值:不止 "省成本",更 "提效率"

很多企业纠结 "柔性方案是不是更贵",但从长期看,柔性带来的价值远超过前期投入:

-

降成本:减少设备数量(1 套顶多套)、降低人工调参 / 维护成本(换产不用工程师到场),某 3C 厂引入柔性方案后,年节省设备和人工成本超 200 万元;

-

提效率:换产时间从几小时缩短到几分钟,应对订单变化更灵活,某五金厂以前接小批量订单要等 3 天换产,现在当天就能接单生产,订单响应速度提升 720 倍;

-

稳质量:避免因换产调参导致的精度波动,检测精度长期稳定,某汽车厂柔性方案上线后,零部件不良品流出率从 1.2% 降到 0.2%,客户投诉率降为 0。

🎯四、柔性视觉检测落地避坑:3 个 "别踩" 的误区

-

别贪 "全兼容":按需设计,不是 "越多越好"

不用追求 "一套系统兼容所有产品"------ 比如只检测 3 类产品,就不用为了 "可能未来会加的 2 类产品" 额外增加硬件(如多光谱光源若只测玻璃,就不用加红外波段),避免过度投入。

-

别忽视 "操作简便":柔性不是 "工程师专属"

柔性系统要让一线工人能操作,比如参数模板用 "中文名称"("手机玻璃模板" 而非 "模板 1/2/3"),界面简洁,避免需要专业知识才能调参(某厂曾因柔性系统操作太复杂,工人还是频繁找工程师,没发挥效率优势)。

-

别只看 "软件":硬件兼容是基础

软件再灵活,硬件不兼容也没用 ------ 比如选自动变焦镜头时,要确认镜头的变焦范围覆盖所有产品尺寸;选光源时,要确认多光谱光源能适配所有检测材质,避免硬件 "拖后腿"。

🎯五、总结:柔性是工业视觉检测的 "未来趋势"

随着工业生产 "多品种、小批量、快交付" 的需求越来越强,传统 "刚性" 视觉检测会逐渐被淘汰,而 "柔性" 视觉检测会成为主流 ------ 它不是 "用更贵的设备",而是 "用更聪明的方案",让视觉检测从 "被动适应生产" 变成 "主动匹配生产"。