一、事情经过:当AI工具遇上设计需求

今天计划开发一个微信小程序,希望借助AI工具提升效率,但过程并不顺利。

我首先尝试了之前用过的Cursor和Trae,它们的表现让我有些失望:

-

页面设计欠佳:虽然能生成基本页面结构,但UI效果比较普通,难以达到预期的美观度;

-

框架理解不足:当我指定使用某个前端框架时,它们只是机械地模仿代码结构,实际上并未真正掌握该框架的语法和特性,导致生成的代码存在不少错误;

后来想到,既然目标是开发微信小程序,或许使用腾讯自家的工具会更合适。于是,我开始尝试CodeBuddy。最初的体验让我惊喜------只需简单描述需求,它就能生成逻辑清晰、结构合理的代码,甚至处理了一些基础交互逻辑。这让我感到非常意外,似乎找到了更契合需求的工具。

不过,冷静下来后,我意识到一个问题:AI生成的代码是否存在潜在Bug? 特别是涉及小程序生命周期和API调用的部分,如果出现无限循环等问题,调试起来会非常麻烦。因此,我决定先理解代码逻辑,而不是完全依赖AI。

接下来是技术栈的选择。我需要一个适合小程序开发、且有成熟UI组件支持的框架。通过元宝的混元大模型 (腾讯自研的AI助手),我询问了当前微信小程序开发中常用的构建框架和CSS组件方案。它推荐了Taro + CSS Modules,理由是Taro作为跨端框架对小程序兼容性较好,社区资源丰富;CSS Modules则能有效避免样式冲突。

由于我之前接触过Taro基础,也对CSS语法有一定了解,便决定基于Taro框架重新开发,并使用CSS Modules管理样式。

但新的挑战出现了:我希望参考设计稿中的样式细节(如布局、间距等),但国内版的CodeBuddy不支持多模态功能(无法直接上传图片生成对应样式代码) ;国际版虽支持此功能,但需要付费且使用不便。于是,我采取了另一种方法------将设计稿截图发送给通义大模型 ,请它用HTML+CSS原生代码还原设计稿的样式。通义很快生成了结构清晰、样式接近设计稿的代码。我把代码粘贴到CodeBuddy生成的Taro页面中,再根据小程序特性调整了样式单位(如使用rpx)。

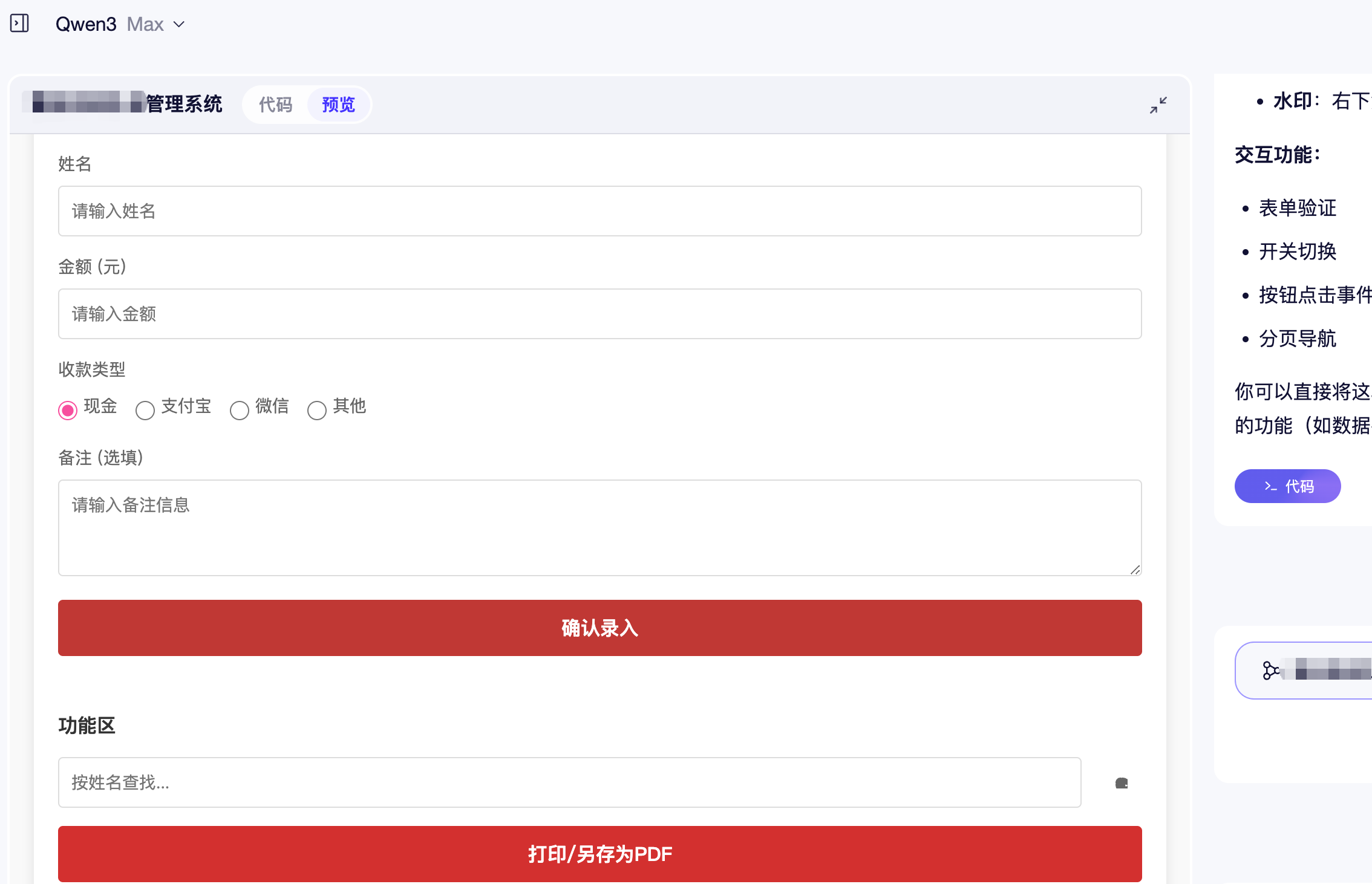

原图:

通义千问生成的样式预览:

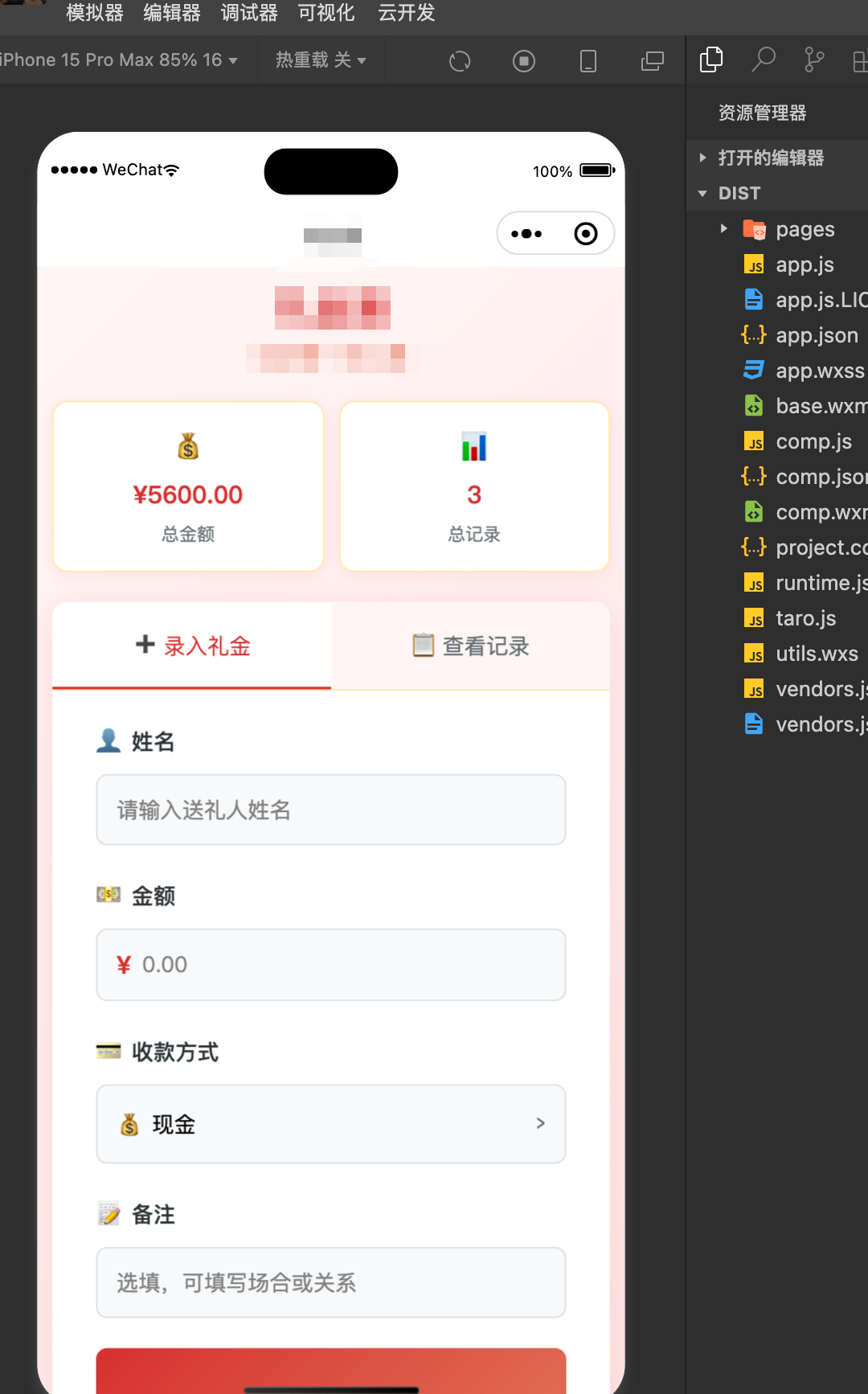

CodeBuddy最终的结果:

最终,AI生成的逻辑代码运行正常,UI样式也基本还原了设计稿的效果,甚至比我预想的还要好, 并且写出来的代码非常规范, 注释清晰,很容易阅读。这次经历让我从最初的工具"翻车"到最终找到合适的解决方案,也总结出了一些经验。

二、工具使用指南:我的实战工具链分享

这次开发过程中,我尝试了多种工具,最终形成了一套相对高效的开发流程,供有类似需求的开发者参考:

1. AI编程工具:CodeBuddy(更适合小程序场景)

-

适用场景:微信小程序开发(腾讯生态工具,对小程序API和框架的支持更贴合实际需求);

-

优势:能根据自然语言描述生成完整的小程序页面逻辑(包括数据绑定、事件处理等),逻辑代码的生成质量较高;

-

注意点:国内版不支持多模态功能(无法直接上传图片生成样式),但适合先完成基础逻辑开发;

2. 技术栈选择:参考AI的行业建议(元宝混元)

-

关键步骤:不确定用什么框架时,可以直接询问AI:"当前微信小程序开发中,主流的构建框架和CSS组件方案有哪些?"

-

我的选择:基于Taro(跨端兼容性好)和CSS Modules(样式隔离),如果你有其他熟悉的框架,也可以让AI针对性生成代码;

3. UI设计优化:通过通义"还原"设计稿(替代方案)

-

问题:国内AI工具无法直接上传图片生成样式?设计稿细节难以还原?

-

解决方法 :将设计稿截图发送给通义大模型,明确需求:"请用HTML+CSS原生代码还原这个设计稿的样式(如布局、按钮样式等)",提取关键CSS代码(如间距、颜色、圆角等),应用到Taro页面中;

-

优势:免费、无需付费国际版,且对中文设计需求的理解较为准确;

4. 代码质量把控:理解后再使用

-

核心原则:AI生成的代码不能直接使用,需重点检查:

-

框架语法是否正确(如Taro的组件写法、路由配置);

-

数据绑定和事件处理是否符合小程序规范;

-

样式单位是否适配小程序(如使用rpx而非px);

-

总结:AI工具能提升开发效率,但需要合理搭配使用。通过选择合适的工具链(CodeBuddy+元宝+通义)、明确需求边界(逻辑由AI辅助生成,样式参考优化),并保持对代码的理解和审查,可以更高效地完成开发任务。这次的经历让我更清楚如何"扬长避短",希望这些经验对你也有帮助~

(欢迎交流你的AI开发工具链经验!)