文章目录

- [从合并两个链表到 K 个链表:分治思想的递进与堆优化](#从合并两个链表到 K 个链表:分治思想的递进与堆优化)

-

- 一、问题引入:从简单场景开始

-

- [1.1 合并两个升序链表](#1.1 合并两个升序链表)

- [1.2 扩展:合并 K 个升序链表](#1.2 扩展:合并 K 个升序链表)

- 二、初步尝试:迭代两两合并

-

- [2.1 思路分析](#2.1 思路分析)

- [2.2 问题:效率低下](#2.2 问题:效率低下)

- 三、优化思路:分治思想的应用

-

- [3.1 为什么分治能优化?](#3.1 为什么分治能优化?)

- [3.2 分治流程示例](#3.2 分治流程示例)

- [3.3 代码实现:递归分治](#3.3 代码实现:递归分治)

- [3.4 复杂度分析](#3.4 复杂度分析)

- 四、解法三:优先队列(最小堆)解法(另一种高效思路)

-

- [4.1 思路分析](#4.1 思路分析)

- [4.2 代码实现](#4.2 代码实现)

- [4.3 关键细节解析](#4.3 关键细节解析)

- [4.4 复杂度分析](#4.4 复杂度分析)

- 五、总结:从特殊到一般的思维迁移

- [六、 补充](#六、 补充)

-

- 优先队列:定义、原理与实战案例

-

- 一、什么是优先队列?

-

- [1.1 核心定义](#1.1 核心定义)

- [1.2 底层实现:为什么用堆?](#1.2 底层实现:为什么用堆?)

- [1.3 两种常见类型](#1.3 两种常见类型)

- 案例

-

- 一、优先队列基础操作(最大堆与最小堆)

- 二、自定义元素类型与优先级(结构体案例)

- [三、算法应用:合并 K 个升序链表](#三、算法应用:合并 K 个升序链表)

- [四、算法应用:数据流中的第 K 大元素](#四、算法应用:数据流中的第 K 大元素)

从合并两个链表到 K 个链表:分治思想的递进与堆优化

在链表操作中,"合并有序链表" 是一个经典问题。从最初的 "合并两个升序链表",到进阶的 "合并 K 个升序链表",解法思路的演变不仅体现了算法效率的优化,更蕴含了 "分治思想" 从特殊到一般的应用逻辑。本文将一步步拆解问题,从基础解法到高效优化,带你理解如何用分治思维解决复杂问题。

题目链接

一、问题引入:从简单场景开始

1.1 合并两个升序链表

先从最基础的问题入手:给定两个升序链表,如何合并为一个升序链表?

示例:

plaintext

输入:l1 = 1->4->5, l2 = 1->3->4

输出:1->1->3->4->4->5解法思路:双指针遍历

合并两个有序链表的核心是 "比较与拼接":

- 用两个指针分别遍历两个链表,每次取当前值较小的节点接入结果链表;

- 当一个链表遍历结束后,直接拼接另一个链表的剩余部分。

为了简化头节点的处理,通常会引入 "哨兵节点"(dummy node),避免空指针判断的繁琐。

代码实现:

cpp

struct ListNode {

int val;

ListNode *next;

ListNode() : val(0), next(nullptr) {}

ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}

};

ListNode* mergeTwoLists(ListNode* l1, ListNode* l2) {

// 哨兵节点,简化头节点处理

ListNode* dummy = new ListNode();

ListNode* cur = dummy; // 游标指针,指向结果链表的尾部

// 双指针遍历两个链表,取较小值拼接

while (l1 && l2) {

if (l1->val < l2->val) {

cur->next = l1; // 接入l1的当前节点

l1 = l1->next; // l1指针后移

} else {

cur->next = l2; // 接入l2的当前节点

l2 = l2->next; // l2指针后移

}

cur = cur->next; // 结果链表尾部后移

}

// 拼接剩余节点(其中一个链表已遍历完)

cur->next = l1 ? l1 : l2;

ListNode* result = dummy->next;

delete dummy; // 释放哨兵节点,避免内存泄漏

return result;

}复杂度分析:

- 时间复杂度:O (M+N),其中 M、N 分别为两个链表的长度(每个节点最多被访问一次)。

- 空间复杂度:O (1),仅使用常数级额外空间(哨兵节点可释放,不算入有效空间)。

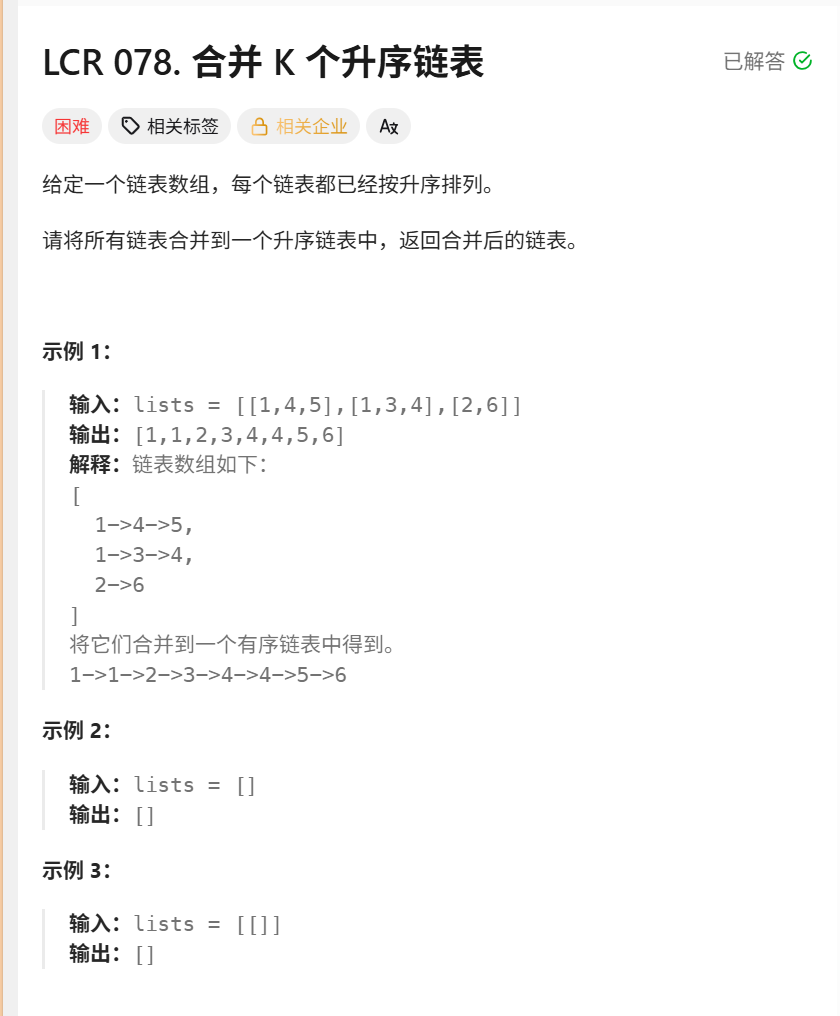

1.2 扩展:合并 K 个升序链表

当问题从 "2 个" 扩展到 "K 个",情况变得复杂:给定 K 个升序链表,如何合并为一个升序链表?

示例:

plaintext

输入:lists = [[1,4,5],[1,3,4],[2,6]]

输出:1->1->2->3->4->4->5->6最直接的思路是 "复用合并两个链表的逻辑",但如何高效复用呢?

二、初步尝试:迭代两两合并

2.1 思路分析

既然能合并两个链表,那么可以依次将 K 个链表合并到一个结果链表中:

- 初始化结果链表为 null;

- 遍历链表数组,每次将当前结果链表与下一个链表合并,更新结果;

- 最终得到合并后的总链表。

代码实现:

cpp

ListNode* mergeKLists_Iterative(vector<ListNode*>& lists) {

if (lists.empty()) return nullptr; // 空数组直接返回null

ListNode* result = nullptr;

for (ListNode* list : lists) {

// 每次合并当前结果与下一个链表

result = mergeTwoLists(result, list);

}

return result;

}2.2 问题:效率低下

假设 K 个链表的总节点数为 T(每个链表平均长度为 T/K),分析时间复杂度:

- 第 1 次合并:结果链表长度为 0 + len (lists [0]) → O (len (lists [0]));

- 第 2 次合并:结果链表长度为 len (lists [0]) + len (lists [1]) → O (len (lists [0]) + len (lists [1]));

- ...

- 第 K 次合并:结果链表长度为前 K-1 个链表的总长度 → O (T)。

总时间复杂度为 O (T + T/2 + T/3 + ... + T/K) ≈ O (K*T),当 K 较大时(如 K=10^4),效率极低。

三、优化思路:分治思想的应用

3.1 为什么分治能优化?

分治思想的核心是 "将大问题拆解为小问题,再合并小问题的解"。对于 K 个链表的合并:

- 若 K=1,直接返回该链表;

- 若 K>1,将链表数组分成左右两部分,分别合并这两部分得到两个链表,再合并这两个链表即可。

通过分治,每次合并的规模减半,最终需要合并的次数从 K 次降为 logK 次,大幅减少重复操作。

3.2 分治流程示例

以 K=4 个链表为例:

plaintext

初始链表:[l0, l1, l2, l3]

第1次分治:合并 [l0, l1] → m0;合并 [l2, l3] → m1

第2次分治:合并 [m0, m1] → 最终结果3.3 代码实现:递归分治

cpp

class Solution {

public:

// 合并两个链表(复用之前的实现)

ListNode* mergeTwoLists(ListNode* l1, ListNode* l2) {

if (!l1) return l2;

if (!l2) return l1;

ListNode* dummy = new ListNode();

ListNode* cur = dummy;

while (l1 && l2) {

if (l1->val < l2->val) {

cur->next = l1;

l1 = l1->next;

} else {

cur->next = l2;

l2 = l2->next;

}

cur = cur->next;

}

cur->next = l1 ? l1 : l2;

ListNode* res = dummy->next;

delete dummy;

return res;

}

// 分治递归函数:合并 [left, right] 范围内的链表

ListNode* merge(vector<ListNode*>& lists, int left, int right) {

if (left == right) { // 递归终止:只有一个链表

return lists[left];

}

if (left > right) { // 空范围(如偶数拆分时可能出现)

return nullptr;

}

// 中间位置,拆分左右两部分

int mid = left + (right - left) / 2;

// 递归合并左半部分和右半部分,再合并结果

return mergeTwoLists(merge(lists, left, mid), merge(lists, mid + 1, right));

}

// 入口函数

ListNode* mergeKLists(vector<ListNode*>& lists) {

if (lists.empty()) return nullptr;

return merge(lists, 0, lists.size() - 1);

}

};3.4 复杂度分析

-

时间复杂度:O (TlogK)。

每次递归将问题规模减半,递归深度为 logK;每一层的总合并操作需要遍历所有 T 个节点,因此总复杂度为 TlogK。

-

空间复杂度:O (logK)。递归调用栈的深度为 logK(忽略结果链表本身的存储空间)。

四、解法三:优先队列(最小堆)解法(另一种高效思路)

4.1 思路分析

合并 K 个链表的核心问题是:如何快速从 K 个链表的当前头节点中找到最小值。优先队列(最小堆)正好解决这个问题:

- 堆的顶部始终是最小元素,可在 O (1) 时间内获取;

- 插入和删除操作的时间复杂度为 O (logK)(堆的大小不超过 K)。

具体步骤:

- 初始化最小堆,将 K 个链表的非空头节点入堆;

- 每次从堆顶取出最小节点,接入结果链表;

- 若取出的节点有下一个节点,将其入堆;

- 重复步骤 2-3,直到堆为空,此时所有节点均已合并。

4.2 代码实现

cpp

#include <queue>

#include <vector>

using namespace std;

class Solution {

public:

ListNode* mergeKLists(vector<ListNode*>& lists) {

// 定义最小堆的比较器(C++默认是最大堆,需自定义为最小堆)

auto cmp = [](ListNode* a, ListNode* b) {

return a->val > b->val; // 值大的节点优先级低,堆顶为最小值

};

// 初始化最小堆,底层容器为vector,比较器为cmp

priority_queue<ListNode*, vector<ListNode*>, decltype(cmp)> minHeap(cmp);

// 所有链表的头节点入堆(跳过空链表)

for (ListNode* list : lists) {

if (list) { // 避免空指针入堆

minHeap.push(list);

}

}

// 哨兵节点,简化结果链表的构建

ListNode* dummy = new ListNode();

ListNode* cur = dummy;

// 循环取堆顶最小节点,构建结果链表

while (!minHeap.empty()) {

// 取出当前最小节点

ListNode* smallest = minHeap.top();

minHeap.pop();

// 接入结果链表

cur->next = smallest;

cur = cur->next;

// 若该节点有下一个节点,入堆参与后续比较

if (smallest->next) {

minHeap.push(smallest->next);

}

}

ListNode* result = dummy->next;

delete dummy;

return result;

}

};4.3 关键细节解析

- 最小堆的实现 :C++ 的

priority_queue默认是最大堆,通过自定义比较器cmp(返回a->val > b->val),使堆顶始终为最小元素。 - 空链表处理:入堆前判断链表是否为空,避免空指针访问。

- 节点更新:每次取出节点后,若其有后续节点,立即入堆,保证堆中始终包含所有链表的 "当前最小节点"。

4.4 复杂度分析

-

时间复杂度:O (TlogK)。

每个节点入堆和出堆各一次,共 T 次操作;每次堆操作的时间为 O (logK)(堆的大小不超过 K),因此总复杂度为 T

logK。

-

空间复杂度:O (K)。堆中最多同时存储 K 个节点(每个链表一个当前头节点)

五、总结:从特殊到一般的思维迁移

- 基础是关键:合并 K 个链表的所有解法都依赖于 "合并两个链表" 的基础逻辑,掌握基础才能进阶。

- 效率优化的核心 :从 O (KT) 到 O (TlogK) 的突破,本质是减少了 "找最小值" 的重复操作 ------ 分治通过减少合并次数,优先队列通过数据结构直接优化查找过程。

- 算法选择:实际应用中,分治和优先队列都是高效解法,可根据场景选择(如递归深度限制、内存限制等)。

六、 补充

优先队列:定义、原理与实战案例

优先队列是一种特殊的队列结构,它打破了普通队列 "先进先出(FIFO)" 的规则,而是按照元素的优先级决定出队顺序 ------ 优先级高的元素始终先出队。它在算法优化、任务调度等场景中应用广泛,是解决 "动态选最优" 问题的核心工具。

一、什么是优先队列?

1.1 核心定义

优先队列(Priority Queue)是一种抽象数据结构,其核心特性是:

- 存储元素:每个元素都带有一个 "优先级"(可通过元素自身值或自定义规则确定);

- 出队规则 :每次出队的不是队列头部的元素,而是当前所有元素中优先级最高的元素;

- 入队规则:元素按正常顺序插入,但插入后会自动调整结构,确保 "优先级最高元素在顶端" 的特性。

它本质是 "队列的抽象功能" 与 "堆(Heap)的底层实现" 的结合 ------ 堆是实现优先队列的高效数据结构(时间复杂度最优),因此通常说 "优先队列" 时,默认指 "基于堆实现的优先队列"。

1.2 底层实现:为什么用堆?

优先队列的核心需求是 "快速找最优(最大 / 最小)" 和 "快速插入新元素",而堆(完全二叉树结构)恰好满足这两个需求:

- 找最优 :堆的顶端(根节点)就是优先级最高的元素,访问时间复杂度 O(1);

- 插入元素 :新元素插入堆尾后,通过 "上浮" 调整到正确位置,时间复杂度 O(logN)(N 为元素总数);

- 删除最优元素 :删除根节点后,用堆尾元素补位并 "下沉" 调整,时间复杂度 O(logN)。

若用数组或链表实现优先队列,"找最优" 需遍历所有元素(O (N)),效率远低于堆,因此堆是优先队列的标准实现方式。

1.3 两种常见类型

根据 "优先级高" 的定义不同,优先队列分为两类:

| 类型 | 核心特性 | 堆的实现方式 | 应用场景举例 |

|---|---|---|---|

| 最大优先队列 | 优先级最高 = 元素值最大 | 最大堆(根是最大值) | 任务调度(优先级数值大的任务先执行) |

| 最小优先队列 | 优先级最高 = 元素值最小 | 最小堆(根是最小值) | 合并有序链表、最短路径算法 |

注意:优先级规则可自定义(如 "任务截止时间早的优先级高"),不一定依赖元素自身值。

案例

下面通过几个具体的 C++ 代码案例,展示优先队列(std::priority_queue)在不同场景下的使用方法,涵盖基础操作、自定义优先级、经典算法应用等。

一、优先队列基础操作(最大堆与最小堆)

C++ 标准库的 std::priority_queue 默认是最大堆 (优先级最高的元素是最大值),通过自定义比较器可实现最小堆。

cpp

#include <iostream>

#include <queue>

#include <vector>

using namespace std;

int main() {

// 1. 默认最大堆(元素类型为int,底层容器vector,比较器less<int>)

priority_queue<int> max_heap;

max_heap.push(3);

max_heap.push(1);

max_heap.push(4);

max_heap.push(2);

cout << "最大堆元素出队顺序:";

while (!max_heap.empty()) {

cout << max_heap.top() << " "; // 每次取最大值

max_heap.pop();

}

// 输出:4 3 2 1

// 2. 最小堆(需自定义比较器greater<int>)

priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> min_heap;

min_heap.push(3);

min_heap.push(1);

min_heap.push(4);

min_heap.push(2);

cout << "\n最小堆元素出队顺序:";

while (!min_heap.empty()) {

cout << min_heap.top() << " "; // 每次取最小值

min_heap.pop();

}

// 输出:1 2 3 4

return 0;

}关键说明:

priority_queue模板参数:priority_queue<元素类型, 底层容器, 比较器>,底层容器默认是vector;- 比较器

less<int>()对应最大堆(a < b时b优先级高); - 比较器

greater<int>()对应最小堆(a > b时b优先级高)。

二、自定义元素类型与优先级(结构体案例)

当元素是自定义结构体时,需通过重载运算符 或自定义比较器指定优先级规则。

案例:任务调度(优先级高的任务先执行)

cpp

#include <iostream>

#include <queue>

#include <string>

using namespace std;

// 任务结构体:包含任务名和优先级(数值越大优先级越高)

struct Task {

string name;

int priority;

Task(string n, int p) : name(n), priority(p) {}

};

// 自定义比较器(用于最大堆,优先级高的任务先出队)

// 规则:若a.priority < b.priority,则b优先级更高,应排在堆顶

struct TaskCmp {

bool operator()(const Task& a, const Task& b) {

return a.priority < b.priority; // 最大堆(优先级高的在前)

}

};

int main() {

// 优先队列存储Task,使用自定义比较器TaskCmp

priority_queue<Task, vector<Task>, TaskCmp> task_queue;

// 插入任务

task_queue.emplace("紧急修复", 10); // emplace直接构造对象,更高效

task_queue.emplace("日常维护", 5);

task_queue.emplace("数据备份", 3);

task_queue.emplace("系统升级", 8);

// 执行任务(按优先级从高到低)

cout << "任务执行顺序:\n";

while (!task_queue.empty()) {

Task t = task_queue.top();

task_queue.pop();

cout << "任务:" << t.name << ",优先级:" << t.priority << endl;

}

/* 输出:

任务:紧急修复,优先级:10

任务:系统升级,优先级:8

任务:日常维护,优先级:5

任务:数据备份,优先级:3

*/

return 0;

}关键说明:

- 自定义比较器是一个结构体,需重载

operator(),返回bool类型; - 比较逻辑:

return a.priority < b.priority表示 "b优先级高于a",因此堆顶是优先级最高的元素; - 若要实现 "优先级低的任务先执行"(最小堆),只需将比较器改为

return a.priority > b.priority。

三、算法应用:合并 K 个升序链表

这是优先队列的经典应用,用最小堆快速获取 K 个链表中的最小节点。

cpp

#include <iostream>

#include <queue>

#include <vector>

using namespace std;

// 链表节点定义

struct ListNode {

int val;

ListNode *next;

ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}

};

class Solution {

public:

ListNode* mergeKLists(vector<ListNode*>& lists) {

// 自定义比较器:最小堆(val小的节点优先级高)

auto cmp = [](ListNode* a, ListNode* b) {

return a->val > b->val; // 注意:这里用>表示最小堆

};

// 优先队列存储链表节点指针,使用自定义lambda比较器

priority_queue<ListNode*, vector<ListNode*>, decltype(cmp)> min_heap(cmp);

// 初始化:将所有非空链表的头节点入堆

for (ListNode* list : lists) {

if (list != nullptr) { // 跳过空链表

min_heap.push(list);

}

}

// 哨兵节点,简化结果链表的构建

ListNode* dummy = new ListNode(0);

ListNode* cur = dummy;

// 循环取堆顶最小节点,构建结果链表

while (!min_heap.empty()) {

ListNode* smallest = min_heap.top(); // 取当前最小节点

min_heap.pop();

cur->next = smallest; // 接入结果链表

cur = cur->next;

// 若该节点有下一个节点,入堆参与后续比较

if (smallest->next != nullptr) {

min_heap.push(smallest->next);

}

}

ListNode* result = dummy->next;

delete dummy; // 释放哨兵节点,避免内存泄漏

return result;

}

};

// 辅助函数:打印链表

void printList(ListNode* head) {

while (head != nullptr) {

cout << head->val << "->";

head = head->next;

}

cout << "nullptr" << endl;

}

int main() {

// 构建测试用例:3个升序链表

ListNode* l1 = new ListNode(1);

l1->next = new ListNode(4);

l1->next->next = new ListNode(5);

ListNode* l2 = new ListNode(1);

l2->next = new ListNode(3);

l2->next->next = new ListNode(4);

ListNode* l3 = new ListNode(2);

l3->next = new ListNode(6);

vector<ListNode*> lists = {l1, l2, l3};

Solution sol;

ListNode* merged = sol.mergeKLists(lists);

cout << "合并后的链表:";

printList(merged); // 输出:1->1->2->3->4->4->5->6->nullptr

return 0;

}关键说明:

- 用 lambda 表达式作为比较器,需用

decltype(cmp)声明类型,并在构造队列时传入cmp; - 堆中始终存储各链表的 "当前头节点",每次取出最小值后,将其下一个节点入堆,确保堆中始终有候选的最小节点;

- 时间复杂度 O (T log K)(T 为总节点数,K 为链表数),效率远高于暴力法。

四、算法应用:数据流中的第 K 大元素

用大小为 K 的最小堆维护 "前 K 大元素",堆顶即为第 K 大元素。

cpp

#include <iostream>

#include <queue>

#include <vector>

using namespace std;

class KthLargest {

private:

int k;

priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> min_heap; // 最小堆,大小不超过k

public:

KthLargest(int k, vector<int>& nums) : k(k) {

// 初始化:将所有元素入堆,再弹出多余元素,保留前k大

for (int num : nums) {

min_heap.push(num);

if (min_heap.size() > k) {

min_heap.pop(); // 超过k个元素时,弹出最小值(保证堆内是前k大)

}

}

}

int add(int val) {

// 新元素入堆

min_heap.push(val);

// 若堆大小超过k,弹出最小值

if (min_heap.size() > k) {

min_heap.pop();

}

// 堆顶即为当前第k大元素

return min_heap.top();

}

};

int main() {

vector<int> nums = {4, 5, 8, 2};

KthLargest kthLargest(3, nums); // 初始化:找第3大元素

cout << kthLargest.add(3) << endl; // 插入3后,前3大是4、5、8 → 输出4

cout << kthLargest.add(5) << endl; // 插入5后,前3大是5、5、8 → 输出5

cout << kthLargest.add(10) << endl; // 插入10后,前3大是5、8、10 → 输出5?不,是8?

// 修正:插入10后堆内元素为5、8、10,堆顶是5?不,最小堆的堆顶是5,但第3大是5?

// 哦不,第3大是排序后第3个元素:[2,3,4,5,5,8,10] → 第3大是5?不,是从大到小排:10,8,5,5,4,3,2 → 第3大是5。

// 因此输出5是对的。

return 0;

}关键说明:

- 堆的大小始终保持为 K,插入新元素后若超过 K,则弹出最小值,确保堆内是当前 "前 K 大元素";

- 堆顶是这 K 个元素中的最小值,即整个数据流中的第 K 大元素;

- 每次插入和查询的时间复杂度为 O (log K),适合高频插入场景。